創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

3月31日(月)約束しなくても会える最後の日

〇富勢中に勤務する最後の日になりました。私の年齢(昭和38年生まれ)から公務員の定年延長がはじまり、従来ですと昨年の今日、定年退職でしたが、一年延長で本日定年退職となりました。

〇よくドラマでも主人公が定年延長を迎える場面がありますが、今朝もいつもと変わらず、いつも通りに出勤し校長室の整理整頓をしています。また午後に次の校長と2回目の引継ぎを行い、夕方帰宅する予定で、いつもと変わったことはありません。

〇明日からは「再任用職員」として、柏市立土中学校に赴任します。くしくも土中は富勢中同じくと今年創立79周年目になります。昭和22年創立で柏市内ではその他に田中中と手賀中があり、この4校が戦後新しい学校制度になったので、市内では一番歴史のある学校です。

〇昨年から生徒会役員の生徒たちと創立80周年に向けてのプロジェクトの構想を話し合っていましたので、土中でも早速生徒会と同じような対話をしていくつもりです。新しい出会いが楽しみです。

〇春休み中も部活動に来ている生徒たちと話す機会がありました。中には「校長先生、本当に行ってしまうんですね」とか「次の学校でも頑張ってください」などの嬉しい言葉をもらいました。感謝です。

〇若い頃に卒業するクラスの生徒には、「普段は学校に登校すればいつでも会えたけど、卒業式の日は『お互いに約束しなくても会える最後の日』だよと語りかけてきました。同様に今日が私にとって富勢中にアポなしで来られる最後の日になります。

〇後任は柏中学校から赴任する伊藤嘉章校長です。彼は過去に富勢中に教諭として2回勤務し、さらに富勢小教頭、富勢西小校長を経験しておりますので、この地区の様子は熟知しています。安心して後を任せていきます。

〇「校長雑感ブログ」も、本日で終了します。3年前にあらかじめ校長視点の「雑感(雑多な感想)」とことわってスタートましたが、その日の思いや気づいたこと、自分のこれまでの経験を一方的に連ねるようなまとまりのない文章になってしまいました。お詫びいたします。

〇在任中の数々のご支援とご指導にあらためて感謝申し上げます。土中から富勢中のさらなる発展を祈念しております。ありがとうございました。

須藤昌英

3月25日(火)お詫びと訂正

〇本日から4月6日までは、一般的には春休みと言いますが、正式には3月31日までが学年末休業日、4月1日から4日までが学年始め休業日となっています。暖かくて春を感じる穏やかな日が続きますが、交通事故等には十分に気をつけて過ごしてください。

〇17日のブログ「三学期制から二期制への移行について」の中で、一部訂正をさせていただきます。「柏市立小学校及び中学校管理規則第19条」では、「学校教育法施行令第29条第1項の規定による学期は、第1学期(4月1日から7月31日まで)、第2学期(8月1日から12月31日まで)、 第3学期(1月1日から3月31日まで)とする」とあります。

〇もちろん本校は柏市の学校ですので、上記の原則で運営しており、「三学期制」を「二期制」に変更するというのは、法律を変えて行うということではありません。あくまでも一年間の区切りを便宜上「前期と後期」としただけであり、それにより各教科の成績を算定する時期や学校行事等が従来と異なってくるということです。まぎらわしい表現となったことをお詫びします。

〇具体的には昨日、シグフィーにて「令和7年度年間予定表」を送付しましたので、ご確認ください。ただし今後これらの予定を変更する場合には、あらためてご連絡しますのでご了承ください。

須藤昌英

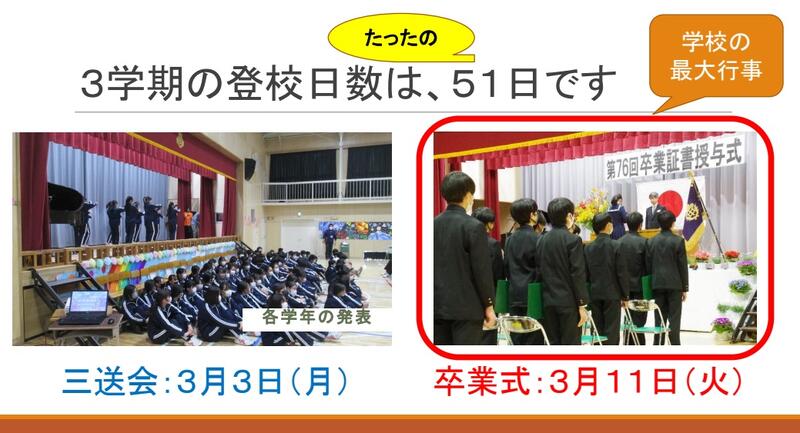

3月24日(月)令和6年度修了式

〇本日は令和6年度修了式を行います。今年度の登校日数は1学年が196日、2学年が199日でした。

〇私の話の中では、先日の卒業式で卒業生に送った言葉を引用します。

世の中は常に便利さを追求し、コンビニでは何時でも欲しいものがすぐに手に入り、わからないことは手元のスマホで検索すれば、それなりの情報が得られます。もっと言えば、我々が「当たり前」と感じているこれらの「便利さ」は、「何かにすぐにパッと飛びつく習性を嫌でも身に付けてしまうこと」に直結しています。ただし、生きていて迷ったり悩んだりした末に、自分で考えることをしなければ、それらは決して解決の方向に向かいません。

私が一番危惧して訴えたいことは、ズバリ『面倒くさいと言わない』と『窮屈さを楽しめ』ということです。皆さん日常生活の中で普段から「面倒くさい」が口癖になっていたり、人との人間関係が「窮屈でしかない」と思っていたりしないかを振り返ってみてください。学校に行くこと、学ぶこと、人とつきあうこと、つまり生きていくことは基本的には「面倒くさくて窮屈なこと」なのです。

ただ「便利さ」に慣れ、自分で考えもせず、他にすぐに答えを求めようとし、それが得られないと条件や他人のせいにしていては、「いざ」というときに逃げてしまうしかありません。逆にある程度の「不便さや窮屈さ」があるから、それを克服しようと自分の能力が引き出され、成長できるということを再認識していく必要があります。

そもそも「人は何故生きるのか」等の大きな課題は、簡単に答えを得ることはできません。自分で悩み考える中に、今の自分を見つめ他の人の考えを参考にし、右往左往しながら生きていけばよいのです。

脳科学者である茂木健一郎氏は、一般的な特徴として、「現代人は身体性を忘れた志向性のゲームをしている」と指摘しています。要するに、自分は何もせず、人や機械に指示するだけで済まそうとする、これは効率が良いというよりは、ただ楽したいだけです。

茂木氏はまた「何度も考えて口に出すだけでなく、実際にやってみるとその大変さがわかり、人工知能AIは言語ゲームのみで生身の人間と比べると身体性がないなど、私たちの誤解を教えてくれています。アメリカメジャーリーグで超人的な活躍をしている大谷翔平選手は、決して言語ゲームではなく、何かを身体を使ってやっているので、その発する言葉にはリアリティーがあります。」と続けています。

私も六十年以上生きてきて一番実感しているのは、『失敗を成功で上書きする』ことが人生の醍醐味だということです。少し大袈裟かもしれませんが、失敗を失敗のまま終わりにせず、それを小さな成功つなげていけば最終的に『私は失敗しません。なぜなら失敗をそのままにせずに次にいかすから』と堂々と人前で言い切ることができます。

〇修了書を各学年代表2名の生徒に授与します。そこには「本校〇学年の課程を修了したことを証します」とあります。1年生の代表生徒には「入学してあっという間に1年がたち成長しましたね」と、2年生の代表生徒には、「4月からいよいよ最上級生ですね、頑張って」と声をかけるつもりです。

〇その後、令和6年度末で転退職する教職員8名のお別れのあいさつを行います。氏名のみシグフィーでお知らせしていますが、まだ新聞発表前ですので、異動先の学校はつたえられません。私も「生徒達への最後のあいさつをどうしようか・・・?」と朝から迷っています。

〇結局、言葉でのあいさつはやめて、あすなろ学級の生徒と約束をしていた歌を1曲歌って終わりにしました。「何にしようか・・・?」と悩みましたが、3学期の始業式でその歌詞の意味を使って話をした「どんなときも(作詞作曲:槇原敬之)」にしました。

〇この歌は今から30年以上前の歌ですが、当時担任していたクラスの生徒たちとよく歌っていたので、覚えています。壇上でマイクを持つと手元の伴奏よりもはやいテンポで歌ってしまい、生徒たちも苦笑していました。でも彼らの手拍子に合わせて最後まで歌うことができました。

須藤昌英

3月21日(金)新年度のクラス編成について

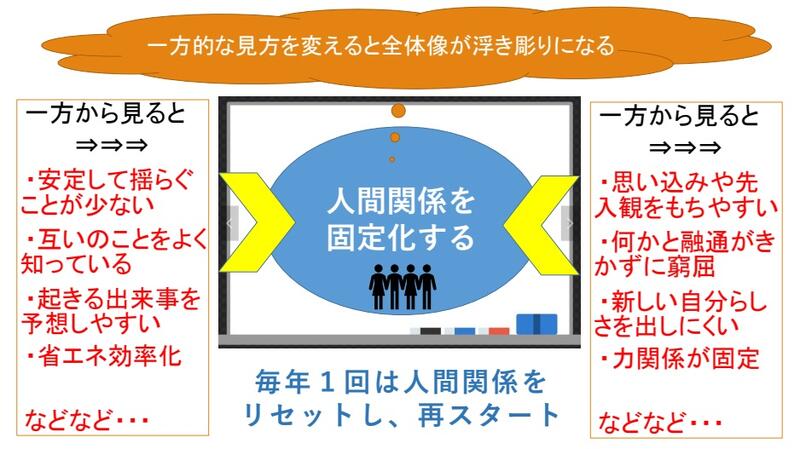

〇先日の学年末保護者会にて説明しましたが、4月より新2年生は4クラスを5クラスとしますので、現在新しいクラスを編成しています。また新3年生の学級数は5のままですが、新たなクラスを編成し、卒業に向けて最後の一年間を再スタートしてもらいます。

〇3年進級時に新しいクラス編成をすることは、富勢中においてはおそらく過去にはなかったと思います。これまでは慣例として「2年次と3年次は同じクラスで・・」を踏襲してきましたが、すでに他の中学校では3年進級時のクラス編成は行われており、それをするかしないかは各校に任されています。

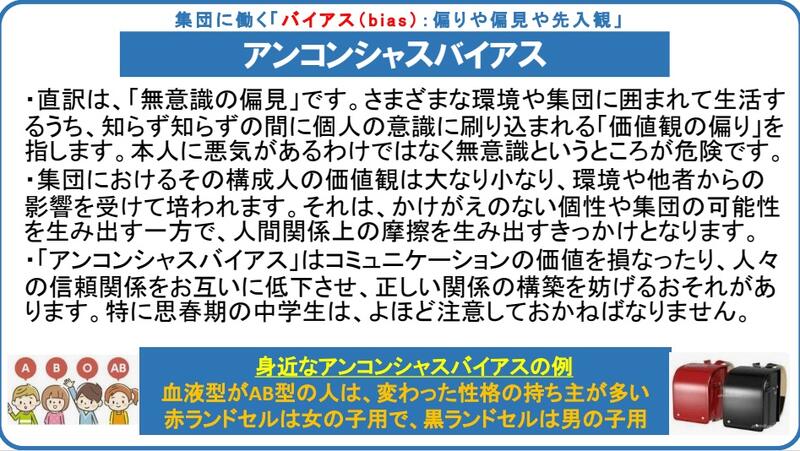

〇その幾つかの理由を説明しましたが、一番の要因は、「集団に働く『バイアス(bias):偏りや偏見や先入観』です。身近な例で言うと、世間一般では「例えば血液型がAB型の人は、変わった性格の持ち主が多い」とか「赤ランドセルは女の子用で、黒ランドセルは男の子用」など、明らかな根拠はなくあくまでも一説に過ぎないとわかっていても、多くの人がそれに異を唱えることはなく受け入れています。

〇これは日本という世界からみると限られた集団社会で、長い間に自然と培われてきた偏見や先入観です。ただし、その偏見や先入観が悪いというわけではなく、一方では個人がその集団に適合していくためにはある面では必要なことだとも言えます。

〇これをもっと狭い学校における学級集団で考えてみると、「アンコンシャスバイアス:直訳『無意識の偏見』」が顕著になってきます。具体的には同じ環境で同じ集団の中で一定期間生活していると、知らず知らずの間に各個人の意識に刷り込まれる「価値観の偏り」が発生します。

〇例えば、「〇〇さんはいつも~のような行動をしている」とか「〇〇くんは~が好きなようだけど~は苦手なようだ」のように、その人の個性や特徴を言葉にして表します。これも決して悪気があるわけではなく無意識なのですが、これが少し危険です。

〇この「アンコンシャスバイアス」はコミュニケーションの価値を損なったり、人々の信頼関係をお互いに低下させ、正しい関係の構築を妨げたりするおそれがあります。特に思春期の中学生は、よほど注意しておかねばなりません。

〇このように集団におけるその人の価値観は大なり小なり、その置かれた環境や他者からの影響を受けて培われます。それは、かけがえのない個性や集団の可能性を生み出す一方で、人間関係上の摩擦を生み出すきっかけとなります。

〇4月から入学する新入生は、複数校から入学してきますので、否応なしに新しいクラスになります。つまりお互いにあまり知らない新しいメンバーと中学校生活をスタートさせます。在校生も持ち上がりクラスの良さもこれまでは確かにありましたが、前述の理由から同じく新メンバーで新学期を再スタートしてもらいたいと思います。

須藤昌英

3月19日(水)学年末保護者会&最後の給食

〇今朝は春雷とあられのような雨が降り、寒く感じます。ただ確実に春が近づいていることだということでしょう。明日は春分の日で祝日ですが、天気は回復する予報が出ており、そろそろお花見の話も出てきそうです。

〇昨日は、今年度最後の保護者会を行いました。ご参加していただき、ありがとうございました。冒頭の私の話の中で、来年度へ向けての方向性と変更点を説明しました。詳細については4月の保護者会で説明します。

〇また今日は今年度最後の給食です。明後日は、3時間授業(弁当なし)となりますので、ご承知おきください。

〇今日のメニューは「牛乳、スパゲティトマトソース、ひじきのマリネ、手作りカレーパイ、ブラットオレンジ」でした。正午に校長室で検食しました。結果は、

① 異物混入、異味、異臭 ⇒すべて「無」

② 調理温度(加熱・冷却)、一食分量、色・形態・香り、味付け ⇒すべて「良」

〇校長の所見「今年度最後の給食も美味しかったです。最後ですので個人的な感想も含めて書きます。トマト系のパスタが好きで、いつもひじきや野菜が多いので健康にも良いと感じます。パイは今まで甘い印象でしたが、カレーのパイも意外に相性がよいと思います。あまり食べたことないオレンジも濃い味でした。一年間、ありがとうございました。」

須藤昌英

【給食メニュー】

3月18日(火)価値がつけられないほどの・・・

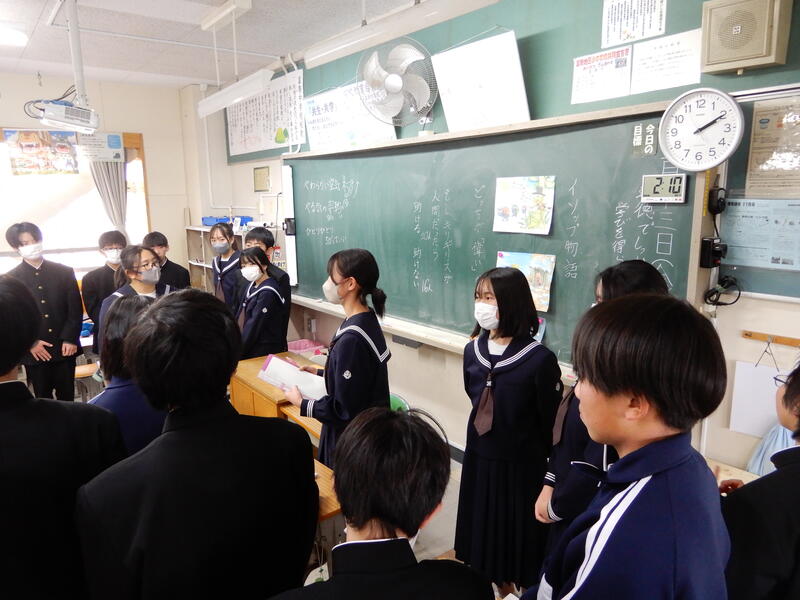

〇昨日の午前中、先週の卒業式にインフルエンザ感染したことで列席できなかった卒業生一人の「卒業証書授与式」を教室で行ないました。同じ学級の生徒も大勢参列し、私から卒業証書を手渡しました。

〇最初に「校歌」、最後に「旅たちの日に…」を歌いましたが、狭い教室に彼らの歌声が響き渡っていました。もう一度卒業式当日の合唱が聴けるとは思っていなかったので、再び感激しました。

〇仲間のために集まり、心を込めた式にしようとする優しい卒業生たちも、いよいよ来月から自分で選んだ進路先での再スタートをします。元気で活躍してほしいです。

〇昔あるカード会社のコマーシャルに「プライスレスな経験を!」というキャッチフレーズがあり、その時に初めて「PRICELESS(プライスレス)」という言葉を知ったのを覚えています。そのコマーシャルはいくつかのシリーズがあり、しばらく放送されていました。

〇その一つが確か、「子連れの夫婦がみやげを買って実家に向かい『父に気に入りの地酒、七千円。母にカシミヤのショール、二万円』とナレーションが流れます。孫を笑顔で迎える父と母の映像とともに『いちばんのみやげ、プライスレス』と続き、最後に「お金で買えない価値がある。買えるものは○○カードで」だったと思います。

〇「プライスレス」は「プライス(価値)」と「レス(否定の意)」が組み合わさって出来た言葉のため、意味を本来の意味とは真逆の「価値がない」「貴重ではない」という直接的な連想から間違った解釈で使ってしまうことがあるので少し注意が必要です。

〇「プライスレス」は値段が付けられない、つまりお金では買えない、値段がつけられないほど貴重でかけがえのないものという意味です。形あるものではなく、思い出や体験、愛情や笑顔、優しさや温かさ、忘れられない言葉など、値段がつけられないもの全てはプライスレスというわけです。

〇価値観は人それぞれ異なりますので、「命」や「健康」、「愛情」や「きずな」など、どれも「大切なもの」です。「プライスレス」とは誰かが決めるものではなく、“自分にとってのプライスレス”があります。他人にとっては価値のないものでも、自分には「プライスレス」ということもあるでしょう

〇家族や友人たちと過ごす時間や貴重な体験、そこにある笑顔や温かさ、かけがえのない愛情、人生を変えるような出来事や転機となった言葉…いずれもその価値には値段がつけられないので「プライスレス」です。 ○冒頭の「一人だけのための卒業式」もまさしく生徒たちにとっては、「PRICELESS」な時間だったことでしょう。

須藤昌英

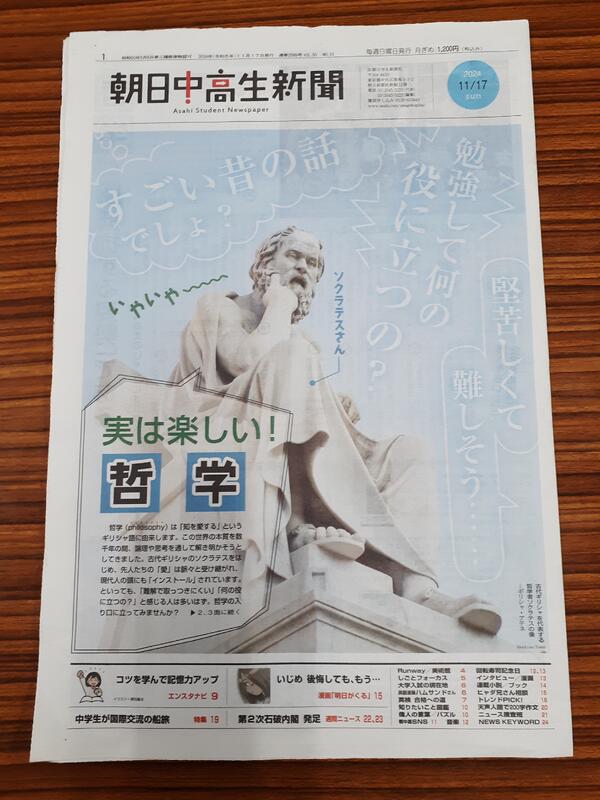

3月17日(月)三学期制から二期制への移行について

〇4月からの令和7年度の年間計画もほぼ固まりつつあります。その中で先月も少し書きましたが、従来からの一番の変更点が、「二期制(前期・後期)」への移行です。簡単に言えば、これまで1年間を一・二・三学期の3区分としてきたものを、2区分にするということです。

〇具体的には7月の一学期終業式がなくなり、夏季休業の前日まで授業を行い、授業時数を確保します。そして10月の初旬までを前期とし、前期の終業式を行います。その週末は祝日も含めた3連休になります。翌週からは後期となりますが、同様に12月の二学期終業式がなくなり、冬季休業の前日まで授業を行い、3月は年度の修了式で一年間をしめくくります。

〇そのことから定期テストの時期が変更され、通知表も年二回となります。もちろんこのことは生徒にはあらかじめ周知します。また各教科では今まで以上に単元テストや小テストを細かく実施し、生徒の学びの定着を測ることを検討しています。またその他学校行事も少しずつ時期がずれたりします。

〇授業時間の確保の観点から柏市の中学校でもこの二期制が増えており、本校でもこの数年間、検討を重ねてきました。その上で2年後の創立80周年を見据え、この4月から変更することとしました。

〇今から40年くらい昔の昭和時代は、土曜日に3~4時間授業があるのが一般的でした。私も20歳代の頃は、土曜日の午前中は授業を行い、弁当を食べた後の午後は部活動の指導をしていました。

〇その後社会全体の週休2日の流れを受けて、公立の小中学校にも徐々に土曜日休みが浸透してきました。2002年度から完全週休2日制になった結果、年間の総授業時間数が40日間ほど減少し、それにともなって授業数の不足や学校行事の大幅な取りやめなど、さまざまな課題が表面化しました。

〇それを受けて、2003年に中央教育審議会が教育課程の適切な実施と課題を解決するために提唱したのが二学期制の導入です。そうした経緯によって、授業時間を確保するために二学期制を導入する学校が増加しました。

〇二学期制にすると、先ほどのような変化がありますが、特に「総合的な学習」は継続的な学習が必要とされており、その授業時間を確保しやすくなります。また三学期制の場合は三学期が他の学期よりも短く、継続した学習が難しいことが課題でした。二学期制にすることで問題解決型の継続した学習がおこないやすくなります。

〇ただ特に来年に高校受験を控えた中学3年生は、これまでと違うスケジュールとなりますので、夏休み中の三者面談等で困ったことがないか確認したり、学習へのモチベーションが下がらないように指導したりしていきます。

須藤昌英

3月14日(金)マルハラと世代間ギャップ

〇今日は小学校の卒業式があります。私も午前中、富勢小で参列してきます。4月からの新入生の晴れの姿が楽しみです。

〇今では「ハラスメント(Harassment)」という言葉は、すっかり定着しています。嫌がらせのように、「相手を不快にさせたり不利益を与えたりするなど、肉体的・精神的な苦痛を与え、人間としての尊厳を侵害する行為の総称」(ウィキペディアより)のことです。

〇具体的には「パワハラ(地位や人間関係などの優位性をもとに、精神的・身体的苦痛を与える)」「セクハラ(相手の意に反する性的言動で、働く上で不利益を被ったり、就業環境が妨げられたりすること)」「モラハラ(モラルを根拠とする嫌がらせ)」など何種類もあるそうです。

〇昨年新しく「マルハラ」という言葉を知りました。主にLINEやチャットなどのSNSの文面において、句点(。)を使用することで、相手に威圧感を与えさせてしまうことを表す造語のようです。

〇私は最初は正直、何を指しているのか理解できませんでした。例えば「わかりました。」や「連絡ください。」という一見、何の変哲もない表現が若者たちにとっては淡々としすぎていて、怒っているように感じられるというのです。

〇若者たちにとっては「。」が怖く、新しいハラスメントになっていると聞いても、自分の感覚ではまだ実感できません。23歳の娘に聞いてみましたが、「人にもよるけど、友達の中には怒っているというか冷たいや冷めてるとマイナスイメージをもっている人も多い。マル(。)の代わりにビックリマーク(!)はよく使っている」と教えてくれました。

〇確かに私も含めた世代は長文になりがちだとは思います。昭和から平成に育った人々が主に使用していたコミュニケーションツールは手紙やメールです。メールは、挨拶から本題まで一度に書くため、長文になります。長文を書くときは、途中に句読点を挟まなければ当然読みにくい文章となるため、癖でLINEやチャットでも句読点を付けてしまうのです。

〇確かに若者の感覚は時代の最先端であり、決して否定するつもりはありませんが、ことさらにとりあげて『ハラスメント』というネガティブなニュアンスを持つラベルを貼るのは・・・?とも感じます。

〇逆に我々の年代になると、絵文字を使って送られてくる文にためらいを感じるほどですから、年代のギャップも否めません。時代は変化しつつも、美しく正しい日本語も残って欲しいと思います。

〇予防策としては、日頃から適切なコミュニケーションをとることでしょうか?ただコミュニケーションとは、単に会話するだけではなく、問題や課題を抱えている場合には、適切な現状把握と要因分析を行ってからコミュニケーションをすることが必要です。

〇コミュニケーションも大きく分けると2通りで、何気ない世間話をしたりするリラックスな場合と目の前の問題解決に一緒に向き合う場合があります。本校職員の半分以上は、私の子どもと同世代ですので、日頃からSNSを使わずに直接相手の話に耳を傾けることを心がけています。

須藤昌英

3月13日(木)「文学(小説)は役に立たないというのは本当?」

〇24日の令和6年度修了式まで、登校日は今日も含めて7日となりました。今日は初夏のような陽気になるとの予報ですので、サクラの開花のニュースもそろそろ聞こえてきそうです。

〇この10年間ほどに文部科学省が大学教育の改革として、「付加価値の高い理工系人材の育成」をその重点としています。それにより多くの大学ではいわゆる文系学部(文学部、経済学部、歴史学部、心理学部など)の定員が減らされているのを報道で知りました。少し違和感を覚えます。

〇確かに以前から理工系学部の人気が高く、就職先もバラエティーに富んでいました。しかし大学は専門学校ではなく昔から「知の最高学府」と言われていますので、理工系だけでなくいろいろな文系の学部もあったほうが、「その国は本当に豊かだといえる」と私は感じています。

〇表題は特に文学部の学生の肩身がせまいということに疑問を感じている人がいるということを表しています。作家で文芸評論家、さらに大学でも教壇に立っていた高橋源一郎氏の次の言葉はとても参考になります。一部を引用させてもらいます。

「『大学で文学を学ぶのは、就職に不利なのではないか。』中高生の中には、そう感じている人もいるでしょう。『文学って何の役に立つの?』と疑問を抱く人もいるかもしれません。私はもしその答えを『すぐに知りたい』と思うのであれば、その考えは間違っていると断言します。(略)正しい答えはないが、あえて言うなら、自ら問いを立て、自ら答えること、さらに問い続けることを考えさせる何かだと、僕は思っています。」

「人は無意識のうちに社会の常識や因習に縛られている。文学は、自分を縛る鎖の存在に気付かせ、断ち切ってくれる、自分を自由にしてくれる武器でもある。」

「文学が役に立つか立たないかという設定をまず疑うべきで、文学は問い続けること、答えのないものを見つけても、また新たな問いが生まれ・・・。その循環が止まらないことが文学という現象だと思います。」

〇本校でも朝の10分間読書を継続して取り組んでいます。生徒も多くは自分の選んだ文学や小説を集中して読んでいます。朝の読書推進協議会の大塚理事長さんは、次のように語っています。

「『朝の読書』のねらいとすることは、読書本来の楽しみや喜びを感じ、自由や解放感を味わい、精神の散策や心の癒し、探究心や感性等を、生徒と教師が一緒に読書することで、かけがえのない人生のこの時を、共に生き、共に学び、共に育み、共に歩んでいきましょうということです」

〇「うちどく(家読)」という活動も生まれています。その名の通り、本をきっかけとしたコミュニケーションを家族の間にも広げていこうとするものです。読書は語彙を増やします。語彙が増えると気持ちを伝えやすくなります。登場人物と自分を重ね、考える力を育みます。自然と相手の胸の内を思いやることができるようになり、知識や話題も豊富になって、コミュニケーション能力も高まります。

〇社会で生き延びていく術を身に付けることも、文学を学ぶ意義かもしれません。

須藤昌英

3月12日(水)2つの「旅立ちの日に」

〇雨のしっとりした朝で、出勤するとどことなく昨日の余韻が学校の中に残っているのを感じました。校庭の梅もまだ咲いていたり職員玄関には式の壇上にあった大きな花を移していたりと良い香りが漂っています。

〇昨日の令和6年度第78回卒業証書授与式は、予定通り2時間で実施されました。天候にも恵まれ、式と学級でのお別れ終了後も、昼過ぎまで校庭などで友人と別れを惜しむ姿がありました。

〇職員反省会では3学年主任から「在校生が何人も泣いてくれて、それを見て卒業生はさらに涙腺が緩んでいました。後輩に泣いてもらえる卒業生になったことを嬉しく思います。」との報告がありました。

〇卒業証書授与の際には、私から一人ひとりに声をかけました。それぞれ三年間の一場面が想起され、嬉しそうに笑う生徒、恥ずかしそうに伏目がちな生徒など様々でした。あまりお見せするものでもありませんが、私の手元には、事前に自分で作成しておいた「声掛け一覧」を置いておきました。

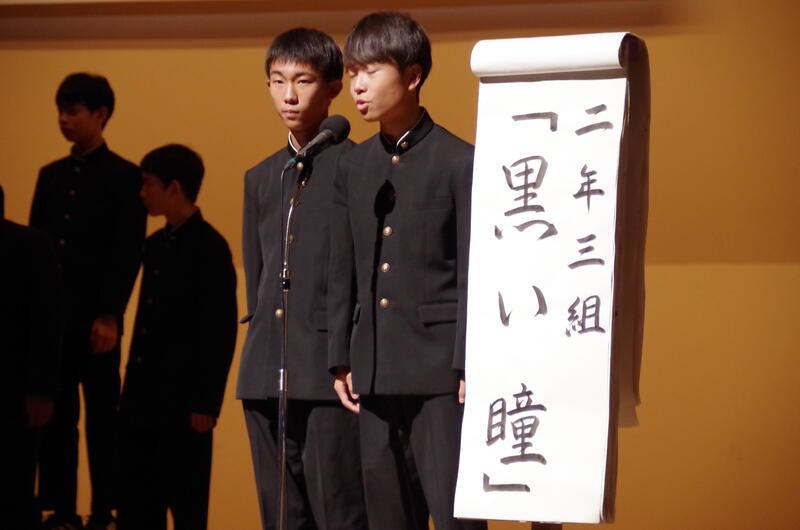

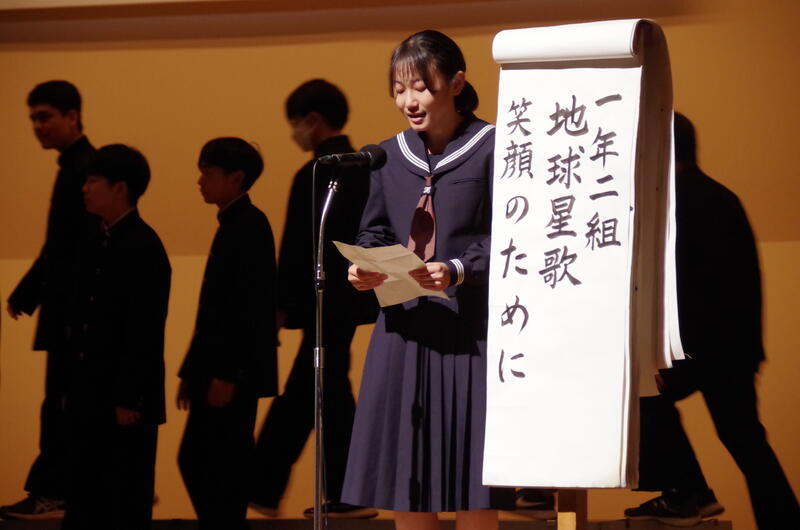

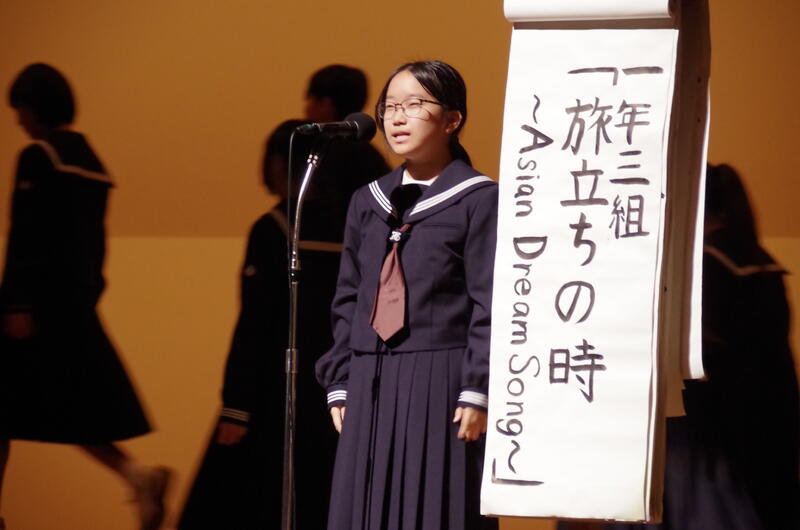

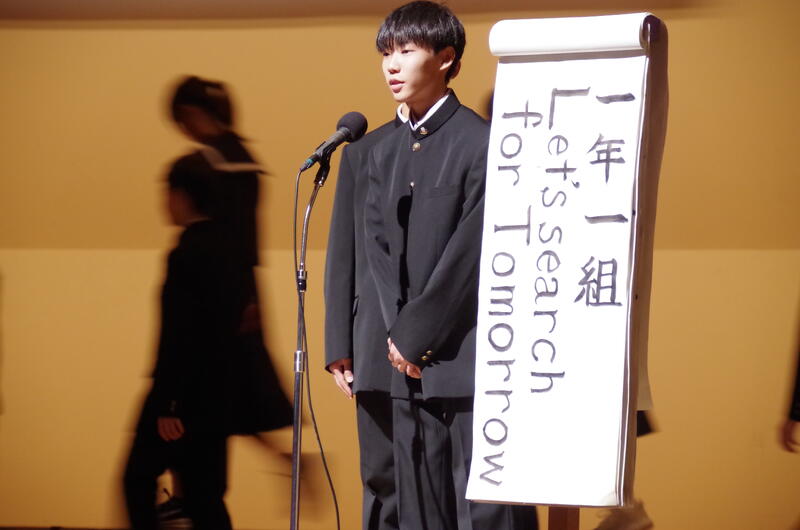

〇今年の歌は、君が代と校歌の他に、2つの「旅立ちの日に」を生徒が合唱しました。同じ曲名ですが、別物です。毎年候補曲の中から、生徒たちの意見によって選びますが、それがたまたま同じ曲名になったのです。

〇1曲目の『旅立ちの日に』は、1991年に埼玉県の中学校の教員によって作られた合唱曲です。当時の校長が荒れていた中学校を矯正するため「歌声の響く学校」にすることを目指し、合唱の機会を増やしつつ、音楽科教諭と共に粘り強く取り組んで結果、歌う楽しさによって中学校の雰囲気は明るくなったことのエピソードは有名です。今では伝統的な卒業ソングです。

〇2曲目の『旅立ちの日に』は、シンガーソングライターの川嶋あいさんが作詞・作曲し、2006年にリリースされました。比較的新しい曲ですが、現在では定番の卒業ソングとなっています。学校の風景を詳しく描写した詩やハートフルな旋律が優しいハーモニーでつながれたところが、いつまでも続いていく友情をイメージさせますので、中学生にはピッタリです。

〇共通点はどちらもしっとりとしたバラード(語り物的な歌)で、成長した卒業生の声によって、素晴らしい合唱でした。女子生徒ももちろんですが、特に男子生徒の重低音が体育館に響き渡っていました。2年生も感動したようです。

〇昨日の夕方、すべての後片づけが終わった後に、校長室で卒業式を撮影したビデオを視聴していましたが、2つの「旅立ちの日に」を聞いている時間がとても幸せでした。卒業生の今後の活躍を祈念します。

須藤昌英

3月11日(火)令和6年度第78回卒業証書授与式

〇卒業式の朝を迎えました。雨も何とか降らずにすみそうなので安心しています。卒業生は3年前の入学式からその成長ぶりを目の当たりにしてきましたので、昨晩はいろいろと思い出がよみがえり、寝つきが悪く、今朝も3時に目が覚めてしまいました。

〇私でさえそうですから、担任や学年職員はもっと高揚した気持ちで朝を迎えただろうと思います。私も過去に丁度10回、担任として卒業生を送り出してきたので、その時の気持ちは忘れることはありません。昨日の準備をさらに確認し、開式の時間を迎えます。

〇式次第中での校長の役割は、「証書授与」「式辞」「記念品贈呈」「答辞」とありますが、特に「式辞」は昨年末から何度も書いては修正してきました。最終原稿となり、冒頭では3年前の入学式の式辞の一部を引用しました。

〇丁度3年前は、ロシアのウクライナ侵攻が始まったばかりでしたので、中学校1年生には少し難しいかなとも懸念しました。しかし生徒たちには世界へも目を向けてほしいとの願いから、あえて盛り込んだのでした。紹介します。

「今、毎日のように、ウクライナへのロシアによる軍事侵攻のニュースが流れ、平和な暮らしが一瞬して奪われたり、多くの人がお亡くなりになったりしています。確かに遠い国のことなのであり、実感としてその悲惨さはわかりにくいですが、過去にはもともと同じ国であり、しかも今は隣合わせの国が争っている状況を、決して私たちは『傍観者』でいてはいけないと思います。

私も含めた大人の多くも、この戦争の歴史的背景や現状について、分からないことが多いのです。『どうしてこうなってしまうのだろう』と毎日頭を抱えるほどです。ただ、大切なことは、この現実から目をそらさずに、情報を整理し、『自分ならどうするか?』といつも考え続けることだと思います。でもそれは『正解』ではありません。他の人は『異なる考え』をもっています。だから、お互いに話し合い、相手を理解し、一緒に何ができるかを模索していきましょう。ともかく同じ人間として、一日でもはやく紛争がおさまり、亡くなった人を弔い、生きている人が希望をもてるよう祈らずにはいられません。

毎日学校で友達と会えること、好きな学習やスポーツができること、おいしい給食が食べられること等なんでも『当たり前』ではなく、現在平和が保たれている日本という国に生まれたからなのです。そういう視点で物事を見て、できることに感謝して日々を過ごしていると、やがて『自分たちだけが幸せであればいい』ではなく、『世界の平和に自分として何ができるのか』を考えられる人になれます。」

〇年に二回(卒業式と入学式)しか着ない、モーニングコートにこれから着替えようと思います。

須藤昌英

3月10日(月)卒業式予行練習と前日準備

〇金曜日の午前中、卒業式当日に参列する2学年生徒と保護者席となるスペースに1学年生徒に座ってもらい、卒業式予行練習を行いました。全校生徒が一同にそろうのはこれが最後です。本来ですと1学年生徒も参列し、卒業生の晴れの姿をお祝いしたいのですが、体育館のスペースの問題があります。

〇コロナ禍以前のように、通路をなくし席をつめつめにすれば700名くらいの収容は何とか可能ではありますが、コロナを経験していますので、席の配置も余裕をもたせるのがスタンダードになっています。

〇1、2年生も一昨日の3年生を送る会の時とは違って、フォーマルな式の雰囲気を感じ、厳粛な顔つきで卒業生の一挙手一投足を見つめていました。先日の3年生を送る会もよい雰囲気でしたが、卒業式はまた一段高い行事であることを生徒たちは知っていますので、素晴らしいです。

〇式の中で一番時間の長い「卒業証書授与」の場面では、ステージに向かって左の壁にPTAから寄贈していただいたサブスクリーンに、「クラス別の卒業生名簿」をプロジェクターで映写します。予行練習ではあえて行いませんでしたが、当日は堂々と証書を受け取ってもらいたいです。

〇本日午後に、在校生と体育館と教室の会場準備を行いました。

〇会場は整いました。後は明日の天候がくずれないように願っています。

須藤昌英

3月7日(金)「薬物乱用防止&情報モラル教室」出前授業

〇昨日の4時間目、柏市少年補導センターから麻生指導主事をお招きし、「薬物乱用防止&情報モラル教室」を行いました。実施の主な目的としては、薬物やSNSを通じたトラブルや犯罪行為が急増化していることを受け、身体の健全や情報モラルについて考える機会とし、適切な対処方法を身につけることです。

〇講師で来校した麻生指導主事は本校の卒業生であり、冒頭で私からそのことを紹介しました。そのこともあり生徒たちは、先輩の話を熱心に聞いていました。特に来週に卒業式を控え、来月から高校生になる3年生には、危険が潜んでいることを理解してもらいました。

須藤昌英

3月6日(木)孤独のグルメ&教員のサラメシ&3年生最後の給食

〇「孤独のグルメ」という漫画がまずテレビ番組となり、この1月それが映画となって公開されました。私は映画は観ていませんが、テレビでは「食べるだけの演技も面白いな」と思って観ていました。

〇物語の設定は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎(いのがしらごろう)が、各地の食堂などで一人で食事をする様子を淡々と描くものです。

〇登場する店は「グルメ」という言葉から一般的にイメージされる高級店や流行りの店ではなく、街に溶け込むように年月を重ねた大衆食堂や個人店がほとんどです。主人公が独りで食事を楽しむ様子が自身の独白と共に描かれるスタイルは、それまでのグルメ漫画には見られない内容で以後、多くのフォロワーを生んだようです。

〇実際に私の娘は、テレビと映画で演じている俳優が好きで、映画も観にいったようです。初老の男性が心でいろいろとつぶやきながら食事をするシーンばかりですが、その表情で演技するところなどは「さすが俳優だな・・・」と思います。

〇私も毎日、生徒の食べる30分前に、校長室で検食をしてその記録を検食簿に書いていますが、ある時「これも孤独なグルメかな・・」と思ったことがありました。

〇一人ですのでおしゃべりもせず、よくかんで味わって食べていると、自然と心の中で「これは美味しいな」とか「こういう味付けも面白いな」とかつぶやいています。

〇またNHKの木曜日の夜に放送されている「サラメシ」というドキュメンタリー番組は、昔から好きでよく観ています。番組の副題に「ランチをのぞけば 人生が見えてくる 働くオトナの昼ごはん それが『サラメシ』」とあり、私は食事の内容よりも、登場する働く人の姿やその仕事の苦労ややりがいなどを想像するのが楽しみです。

〇特に私と同じくらいの年齢の方々が何を好んで食べているのかをチェックしたり、若い新入社員などが仕事の緊張を昼食でほぐすのをみたりすると、「人間ってみんな同じだな」とホッとする時が多いです。

〇私たち教職員の「サラメシ」は、生徒と一緒に食べる給食です。ただし給食指導の一環ですので、サラリーマンの昼休みとは少し違います。配膳がスムーズかどうか目配りしたり食べ方によって生徒の心身の体調をチェックしたりしています。

〇確か数年前の「サラメシ」で、東京都の小学校の校長を取り上げた回がありました。先ほどの校長の仕事の検食は、「学校給食法」に明記されていて、生徒が給食を食べる前までに、学校の責任者が事前に喫食し、人体に有害となる異物の混入がないか、調理過程において加熱等が適切に行われているか、食品の異味・異臭等の異常がないか、一食分として量が適当か、味付け・香り・色彩等が適切かを検査するものです。

〇検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録しますが、先ほどのようにその日気づいたことなどを一言コメントで書いて栄養教諭に戻しています。

〇書く内容は、大抵は「ごはんとこの主菜、副菜の組み合わせがいいです。」といったようなことで、たまに味付けについての感想も書きますが、調理の素人ですから自分の好みが前面に出ないように気をつけています。

〇ここまで給食の委託業者の努力で、衛生管理の面では問題はありませんので、安心しています。調理員さんになかなか直接お礼を言う機会がないので、感謝の気持ちもこめています。

〇私以外の職員の多くも給食を楽しみにしており、先ほどのように食べることで緊張がほぐれ、また午後の授業を頑張ろうと思うようです。何よりも暖かい給食を食べられることが有難いと感じます。

〇私が教員となった昭和の終わりから数年間は、柏市の中学校で給食はまだ始まっておらず、職員も弁当持参でした。私が自分の弁当が食べ終わるのを見ると、生徒が寄ってきて「先生、これ食べる?」と自分の弁当を分けてくれることもありました。

〇それをきっかけにその弁当を作ってくれた家族の話を聞いたり、その生徒とお互いの食の好みについてよく話したりしたものでした。まだ20歳代の若さでしたので、当時はいくらでも食べられる頃でした。ただ時には食べ過ぎて午後の授業がきつかったこともありました。今思うと、懐かしい思い出です。

〇今日は3年生は中学校最後の給食です。楽しく食べてほしいです。また木曜日ですので、帰宅してから、ちょうど夕食の時間に「サラメシ」を観ようと思います。

須藤昌英

【卒業お祝いメニューと今日の検食簿】

3月5日(水)努力努力(ゆめゆめ)

〇昨日は、千葉県公立高等学校入学者選抜の結果発表がありました。入試には各校ごとの募集定員がありますので、嬉しい結果と残念な結果の生徒が出るのは致し方ありません。ただ言えることは、それぞれ「精一杯取り組み、努力した」という経験は今後、必ず本人にとってプラスにはたらきます。

〇この時期になると思い出す言葉があります。「努力努力」と書いて「ゆめゆめ」と読みます。何となくきれいな読み仮名です。そのことを初めて知った時から、強く印象に残っている漢字です。

〇古い言い回しとして、「ゆめゆめ怠ることなかれ(決して怠ってはいけない)」などは知っていました。後ろに禁止の言葉をつなげて、「決して~するな」の意味で使われていることもあります。しかし「努力努力」という字をあてるとは思っていませんでした。

〇「努力」とは「目の前のことを心を込めて行う」ことですが、この言葉から私の受ける印象は、どちらかというと親や先生から「努力しなさい」と言われてきたこともあり、とても窮屈で強制されるイメージです。教育論でよくテーマとなる「厳しくするか甘やかすか」の中では、大人が子どもを外的にコントロールするにイメージ近いです。

〇同様の意味で私などは「精進」という言葉の方が「自ら(内的コントロール)」のイメージがもてるので前から好んで使ってきました。「精」の字は、「こころ。たましい。気力」の意味がありますので、「1つの事柄に精神を集中する」という「努力」と似た意味と捉えています。

〇こちらは仏教に由来していますが、日本語には仏教から影響を受けた言葉が多く、例えば「挨拶」「玄関」「経営」など普段から生活の中でよく使用されているものは、すべて仏典からきています。

〇まさに学校は生徒たちが「努力(精進)するための場」であり、失敗をしてもその原因を明らかにしながら、次の成長へつなげていくところですので、生徒にはチャレンジする気持ちをもってもらいたいと常々思っています。

〇「努力」の言葉から、アメリカの発明家(蓄音機や白熱電球など)の「トーマス・エジソン」を連想します。幼い頃に伝記を読みましたが、彼は大変な努力家で、新聞を売りながら自分でコツコツと貯金し、自分の実験室を作ったそうです。そのエジソンが「努力」について、「天才は1パーセントのひらめきと99パーセントの努力である」という言葉を残しています。

〇また相対性理論でノーベル賞を受賞した理論物理学者の「アルベルト・アインシュタイン」にも多くの格言がありますが、その中に「天才とは努力する凡才のことである」というものがあります。天才のように思われがちなアインシュタインですが、実際は努力によって多くのアイデアや真理を見出した人でした。

〇平安時代初期の僧だった空海(真言宗の開祖:別名弘法大師)は、当時の日本におけるケタはずれの天才であり、書の達人、土木技術のエキスパートなどの複数の実績があります。

〇空海についての本を読むと、彼が若い頃に遣唐使として中国に渡り密教について学び、帰国する際に中国人の師匠から、「早く日本に帰って密教を伝えなさい・・・努力努力(ゆめ ゆめ)つとめよ」と言われたそうです。その後日本中で活躍されたことは有名であり、学区にある布施弁天東海寺にもその伝説があります。

〇今の生徒には前のように「努力しなさい」というよりも「自分の好きなことを究めなさい」と言った方がよいと最近は感じるようになりました。

〇好きなことはやっていれば楽しいし、楽しいから夢中になれるし、好きだからそれに熱中できて「努力」が継続できると思うからです。それが本来の「ゆめゆめ」の真意だと感じています。

須藤昌英

3月4日(火)生徒の可能性を最大限に引き出す方法

〇本日の9時に、千葉県公立高等学校入学者選抜の結果が発表されます。ここまで目標に向かって精一杯準備してきた彼らの姿を身近に感じてきたので、「どうか全員に・・・良い結果」と今朝は職員一同で祈っています。

〇グロースマインドセット(成長志向)という概念が、最近注目されています。もともとは企業などで人材を育成していくことを目的としていますが、要するに中学生も同様に、人間の成長を促進する思考パターンのことであり、自分の成長可能性を信じていれば、難しい問題や課題に積極的に取り組んでいけるという考え方です。

〇グロースマインドセットを提唱したキャロル・ドゥエック氏は、社会心理学、発達心理学を専門とするスタンフォード大学の心理学教授です。マインドセットとは、経験・教育・先入観から形成される、心理状態や思考パターンのことを言います。例えば、思い込みや価値観・信念がこれに該当します。思い込みのことを「パラダイム」とも言い、新たな情報や経験によって自身の思い込みに気づき、思い込みが変化することを「パラダイムシフト」と言います。

〇内容はそんなに新しいことではありませんが、わかっていても継続してできないのが現実でしょう。

1.褒め言葉を使って自尊心を高める。

2.失敗をポジティブに捉えるよう促す。

3.継続的な努力が必要であることを理解させる。

4.努力が成功につながることを示すため、適切なフィードバックを提供する。

〇教員となって38年間(小学校3年、中学校35年)、実に多くのそして多彩な児童生徒との出会いがありました。「教えることは教わること」と気づき始めたのは、教員生活をスタートして数年が経過したころでした。

〇「今の教え方で本当にいいのだろうか?」と壁にぶつかった時、目の前の児童生徒が「学ぼうとする姿」をつぶさに観察しました。すると自分の一方的な思いでは何も伝わらないことや、その生徒の姿が新たな手法を私に教えてくれていることを実感しました。

〇3年生はこの3年間を見守ってきましたので、その成長ぶりは常に実感していますが、昨日の3年生を送る会では特に1・2年生の成長ぶりに驚きを超え感動を覚えました。これからの学校はこれまで以上に「成長志向」がキーワードになっていくと思います。

須藤昌英

【昨日の3年生を送る会】

3月3日(月)3年生を送る会の準備とネタバレ?

〇久しぶりの雨の朝です。満開の梅の花もしっとりしています。花粉症の生徒には少し楽かもしれません。ただ午後は気温が下がり、雪もちらつくかもしれないとの予報です。気温の変化による体調変化が心配です。

〇1・2年生は先週までに、本日の午後に行う「3年生を送る会(3送会)」に向けて、それぞれの発表の練習を体育館や武道場で懸命に行ってきました。きっと心のこもったあたたかい会になると今朝から期待しています。

〇今年の3送会の3年生への招待状は、一人ひとりではなくクラスへ1枚ずつでした。ジグソーパズルのようにピースを組合せ、表面がメッセージ、裏面が3年の各担任の笑顔になっています。それに映っている担任のそれぞれの笑顔がとても印象的です。

〇少し細かいことを言えば、卒業式は学校主催行事であり、すべて校長の責任のもとに執り行います。それに対し3送会は生徒会主催行事で、企画から準備、本番まで生徒会が主体となって実施します。前者が例年ほぼ同様なプログラムなのに対して、後者は年によってバラエティーに富んでいます。

〇昔は「3年生を送る会」のことを「予餞会(よせんかい)」と言っていました。「予餞」とは「あらかじめに送る会」という意味で、何に対してあらかじめかというと、「卒業証書授与式」のことです。

〇卒業生にとっては、3年生を送る会で後輩の1・2年生とお別れをし、卒業式では保護者の方々にここまで育ててくれたことに感謝の心をもって参加する意義があります。

〇ここで、3送会で各学年が行う発表内容を紹介したいところですが、「ネタバレ」はしないでおきます。ダンスや劇、合唱などの心のこもった卒業生が喜んでくれること請け合いの発表とだけお伝えしておきます。

〇3.4校時に下級生が3年生を送る会の最終リハーサルと準備を行ないました。今日の給食はひな祭りをお祝いして、「ちらし寿司、ぶりの照り焼き、もやしのポン酢和え、菜の花のすまし汁、黒糖大豆、牛乳」でした。外は雨ですが、体育館は今月から新しくし使用できるようになった空調設備が稼働して、暖かくなっています。午後が楽しみです。

〇給食中から雨から大粒の雪に変わり、神秘的な風景となる中、5・6校時に3年生を送る会を行いました。卒業をお祝いする在校生、それに感謝する卒業生。学校はやっぱり素晴らしい場所です。

〇明日は9時から、千葉県公立高等学校入試の合格があります。どうか全員が希望が叶うように、職員全員で祈っています。

須藤昌英

2月28日(金)これからの人生でためになる授業(3学年性教育)

〇この3日間は春本番の陽気となり、寒さに対してはだいぶ楽になりましたが、その一方で花粉症などのアレルギーを持っている生徒は大変なようです。近年のコロナ禍によるマスク常用の影響であまり目立たなくなったこともありますが、この時期には花粉対象のマスクをしたりメガネでガードしていたりする生徒を以前はもっといた気がします。

〇屋外に出て体を動かすのがおっくうになったり、室内にいても学習や諸活動に集中できなかったりすることが、本人が一番つらいだろうと思います。少し調べたら、簡単な花粉症対策として、外出から戻ったら顔を洗う方法があるそうです。目の周りや鼻の周りには花粉がついていて、それを洗い流すと吸入する花粉の量が減るのでけっこう楽になるようです。

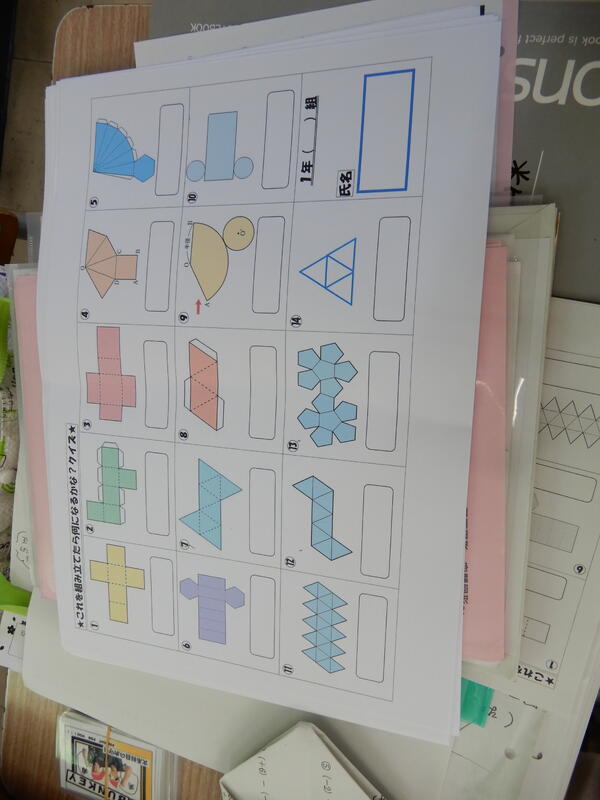

〇昨日の5校時、日本医科大学付属病院の産婦人科医師である小川淳先生をお招きし、体育館で3生生に性教育を行いました。冒頭に小川先生から「勤務している病院が最近のテレビドラマ『まどか26歳、研修医やっています』の撮影に使われています」と話があると、生徒たちがざわついていました。

〇卒業式を来週に控え、「いのちや性」について深く学ぶ機会を通し、生徒の将来に役立つ講話をしていただきました。主な内容は次の5点でした。

1 男女の身体の変化

2 望む妊娠と望まない妊娠

3 性感染症

4 子宮頸がんとHPVワクチン

5 LGBTQ+と性別違和

〇特に産婦人科医として強調されていたのは、4の内容です。子宮頸がんは「唯一予防のできるがん」であり、以前には副作用の関係で避けられていたHPVワクチンの接種が、小6~高1の女子に国が公費を出して受けられること、海外では男子も受けていることなどを紹介していました。私もこのワクチンが男子も対象であることを初めてしりました。

〇また5の内容に関しては、人を好きになる性(性的指向)は人様々で、どの性別が恋愛対象になるのかは多様であることから入り、性は生物学的な性別だけでなく、様々な要素の組み合わせで成り立っていることに触れていました。自分の性別をどのように感じるのかなど、最近はこころの性(性自認)とからだの性(生物学的な性) がバラバラであることはよくあることと認知されつつあります。

〇親や教員が伝えにくいことについても、現場の医師というプロならではの説明していただき、生徒は真剣に聞き入っていました。やはり専門家の言葉は自らの経験をもとにしていますので、彼らにとっても重みがあるのでしょう。講演会後に校長室で、日本の少子化で産婦人科も危機を感じていることや教員と同じく医師の働き方改革がすすんでいることなどを伺いました。

〇帰り際に小川医師は、「私の話の中で何か一つでも生徒さんたちの心に残ればありがたいです」とおっしゃっていました。思春期は心も身体も揺れ動くので、ちょっとしたことでも専門医に相談することで、安心感が得られることが大切だと感じました。

須藤昌英

2月27日(木)卒業式の練習(3学年)

〇今週から3学年は特別日課に入り、その中で次のような各クラスの実行委員を中心に、11日に行う卒業式練習が始まっています。クラスでの基本練習と学年全体で体育館での学年練習を並行して行っています。

(運営・企画) 学年委員

1組石黒さん、村越さん 2組伊藤さん、宮前さん

3組天瀬さん、中村さん 4組新野さん、松本さん

5組石塚さん、黒川さん

〇私はこれまでも義務教育9年間の最終年にあたる中学3年生には、「保護者や先生などから言われたからその通りにする」のではなく、いろいろな人の視点に立って(想像力)、自分はどうすべきかを考えること(創造力)を育んでもらいたいと願ってきました。練習を後ろからそっと見ていると、そういう力が一人ひとりに備わってきているなと感じました。

〇卒業式は学校行事の中で最大でかつ最重要であり、フォーマルな場です。そこで最初は礼法や作法の確認を行います。これもあくまでも基本を教えますが、あとは自分なりのその基本動作を応用し、堂々と参加してもらいたいです。生徒に指導した主な点として、

1 座る姿勢(頭をむやみに動かさない)

男子:足を自然に開き、拳は軽く握って膝と股関節の間に置く

女子:足を閉じ、手は重ねて膝と股関節の間に置く

2 座る→立つの動作 (「卒業生、起立」の号令)

背筋を伸ばす(立つ準備)をして、スッと立つ。

3 立つ姿勢(手は体側に)

踵をつけて、つま先は拳1つ分程度開き、視線はまっすぐ遠く。

4 座礼と立礼(若者らしく)

腰を基準にして、1・2・3で45°程度曲げる

5 歩き方(手は自然に振る)

「パタパタ」と音をたてるのはNG、まっすぐ遠くを見る。

〇「ずいぶんと細かい所まで教えるなあ~」と感じる方もいるかもしれませんが、卒業式は彼らにとっても小学校以来3年ぶりのことであり、知らないことや忘れていることも多いものです。最初は各所作の意味や社会人の常識みたいなものまで含めて説明し、だから「~しなさい」ではなく、教わったことを生徒自身が自分でかみ砕いて考えることが最も大切だと考えています。

〇当日に一番生徒が緊張するのが、卒業証書授与の場面です。最初ステージにあがると、ぎこちない動きでしたが、みんな一生懸命取り組んでいて、みていて清々しい気持ちになりました。来週の予行練習では、保護者席に在校生を座わらせて、本番の緊張感で最後の確認をしていく予定です。

須藤昌英

2月26日(水)楽しく学ぶ土台は「アハ体験」

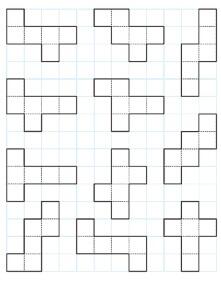

〇昨日は1学年の3クラスにおいて、3学期期末テストの答案用紙返却を各担任と一緒に行いました。今回の出題範囲は、空間図形と資料の活用が主でしたので、生徒の図形認識の違いなどで好き嫌いやが出やすい内容でもありました。

〇半年前から柏市の中学校でも、定期試験の自動採点システムを導入しましたので、各教科担任は生徒の答案用紙をスキャンし、第一次採点をコンピュータで行います。その後それを確認するために、教員が目で2回目の採点を行います。

〇昨日の3クラスでは、一人のみ採点の修正を行いました。記号で答える問題でしたが、よく見ないといわゆる「くせ字」なので、コンピュータと人間のダブルチェックも認識できなかったようです。本人に私から事情を尋ねたところ、「自分は〇のつもりで書きました」と答えがあったので、誤答から正答に変更しました。

〇ところで今回の久しぶりの生徒たちとの直接的な授業のやりとりで、いつもと違う生活パターンで少し疲れます。しかしその一方で自宅に帰って食事後に「ボーッ」としたり入浴したりしている時に、「そうだ!明日は~をやってみよう」などの思い付きがあります。そういう時はワクワクするものですし、脳の働きはますます神秘的だなと思います。

〇同じく脳の不思議な能力として、昔一時期、テレビなどで話題になりましたが、「アハ体験(a-ha experience)」があります。簡単に言うと、「あ、そうか、わかったぞ」という心のつぶやきや体験を表す言葉で、やはり「ひらめき」や「創造性」に関する脳のはたらきのことです。

〇よく使われる例として、古典物理学者のニュートンが、木から落ちるリンゴをみて万有引力の法則を発見したことがありますが、もちろんあれも常に一つのことを考え続けた末、フッとした瞬間に知識どうしが結び付く一つの「アハ体験」だと言えます。

〇少し調べてみると、人間は「アハ体験」の最中の0.1秒ほどの短い時間に、脳の神経細胞がいっせいに活動して、世界の見え方が一瞬で変わってしまうそうです。

〇大げさに言うと、それまでわからないで悩んでいる時の不安感や焦燥感が、ひらめいた時の「ああ、そうか!」一気に消え去り、と同時に大きな喜びや解放感を感じることによって、今までとは違った自分になってしまうということです。

〇そのような感覚を体験することで、関係する脳の回路を強化され、その後は、わからないことが出てきてもじっくりと考え、ひらめきを育むことの大切さを、楽しみながら学ぶことができるでしょう。

〇ただし、アハ体験は、いつ起こるかなど予測は不能で、コントロールもできないという面があります。またそれに近い体験を実際にしても、いつのまにか見過ごしていることもあります。やはり今の自分が何を感じているのかを、常に意識しておく必要がある気がします。

〇生徒たちには、私とのやりとりの中で、何か一つでいいので、小さな「アハ体験をしてもらいたい・・」と思っています。「この計算はこういうときに使うのか!」とか「この数学の公式は確かにこの場合には便利だ!」など、自分で感じたことを書いたり、人に話したりするアウトプットを積み重ねると、普段の学習への意識が高まります。

〇脳科学者の茂木健一郎氏は、インタビューで次のように語ります。

「生きていくのは何が起こるか分からないこと。学校では答えの決まっていることは教えてくれますけど、人生をいかに生きるべきかという教科はありません。何が起こるか分からない人生をどう生きるかという時に、感情がフル回転するんです。脳にはうれしいことが起こった時に放出される『ドーパミン』と呼ばれるものがあります。何か行動してドーパミンが出ると、その回路が強化される。これを強化学習と呼びます。ですから、頭を良くしようと思ったら、何かを学んで喜ばなくてはいけないんです。アハ体験は気付くことに喜んでドーパミンを出してほしいというもの。気付くということに対して、トレーニングする機会はないんです。答えが決まっていることを素早くやることも大事ですけど、それだけでは今の世の中はやっていけない。何か新しいことに気付くことがすごく大切なんです。脳はオープンエンド、一生学び続けるものですから」

〇今日の授業も、生徒の「アハ体験」をどうのように引き出せるか?楽しみです。

須藤昌英

2月25日(火)見方・考え方を身に付けることの重要性

〇1学年数学を担当していた宗形教諭が先週から産前休暇に入り、私が4クラスの数学の授業の一部を来月まで担当しています。ただし宗形教諭は授業で行う教科書の内容をすべて終えていますので、私は1学年の内容を復習や補強をするようなスタイルで授業を行っています。

〇最初の授業では、「算数と数学の違いは?」から入りました。小学校の算数は実生活を基盤とした具体的な数理(長さ、重さ、広さ・・・)、を対象としますが、数学はそこから余分な概念をあえて除きもっと抽象的な世界でイメージすることの違いがあります。

〇まず先週行われた「千葉県公立高等学校入学者選抜」の数学問題の最初を提示しました。これは1年の学習なので、配点は5点です。生徒は「え~」と驚いていました。この他に図形の問題でも1年生で解答できるものがありますので、「君たちも2年後には受検しますが、特に数学は学習内容を積み上げする特徴のある教科なので、コツコツと復習をして土台を固めることを心掛けてください」と話しました。

〇普段から人間は思い込みで生きています。「〇〇だから●●だ」と、自分の経験や人の意見を信じて物事を判断しています。ただ時々、「本当にそれでいいのか?他に考えはないのか?」を疑ってみることも大切です。数学は別の見方や考え方がないか・・と思考を広げることに楽しさがあるので、そのことも触れてみました。

〇また計算の決まりとして、乗除法は加減法よりも優先して計算をするという約束は知っていても、「どうしてそうしなければならないの?」と問われると、「どうしてだっけ?」になります。時々それも振り返ってみることで、計算の本質がつかめ、計算ミスも防げます。法則や規則の根底をつかめるようにしてもらいたいと思っています。

〇1時間を通して、「数学的な見方・考え方の重要性」にふれ、多角的・多面的な見方をするためには、「本当にこれは正しいのか?」「この他に方法はないのか・・・」などを常に自分に問いかけることを生徒達には伝えました。

〇数学だけでなく全ての教科にはそれぞれ特有の「見方・考え方」があり、授業の内容を学習することを通して、その「見方・考え方」を身に付けさせるようにすることが大切です。年月が経つと、やがて学習内容は剥がれ落ちていきますが、見方・考え方はいつまでも残り、その人の思考の基盤となります。

須藤昌英

2月21日(金)ヒトはなぜ、歩くのか?(その2)

〇昨日紹介した雑誌にもう一人、元陸上競技日本代表で現在は会社代表をしている為末大氏の「歩いていると、どんどん思考が深くなります」という記事も注目に値します。

〇為末氏は、男子400mハードルの日本記録保持者で、2001年世界選手権で日本人初の銅メダル、2005年ヘルシンキ世界選手権で銅メダルを獲得。 初めて日本人が世界大会トラック種目で2度メダルを獲得するという快挙を達成しています。このようなトップアスリートの考えは説得力があります。

〇また一部を引用させてもらいます。

「25年間のアスリート人生にピリオドを打ったのは、12年前。カラダを鈍らせないため、引退後はジムに通ったりランニングしたり。でも筋トレは性に合わず、ランでは現役時代に酷使した膝に痛みが生じがちでした。それで7.8年前くらいから歩き始めました。歩いているだけで思ったより太らないし楽しい。だったら歩きでいいかなと。ランとウォークでは体感的にエネルギー消費量gは数倍違うような感じがしますが、実際には30分走るのと1時間歩くのとではそんなに違わないんです。(略)現在のところ、一日の目標歩数は1万2千歩程度。都内なら目的地の2.3駅前で降り、散歩感覚で歩く。(略)僕は油断すると『そもそも○○とは何か?』と考えてしまうんです。その考えを巡らせている間はほとんど歩いています。歩いていると思考がどんどん深くなっていきますね。電車の中での移動中に本を読んで、そのまま電車を降りて歩きながら自分の頭で考えて、たどり着いたカフェで何かを書き始めるときれいなコンポ(組合せ)になります。思うに、脳内の接続みたいなものは脳の活動だけではつくりだすのは難しいんじゃないかと。基本的に人間は狩猟採集活動をすることで脳の接続を進化させてきました。だから身体活動で血流がよくなって異なる接続パターンが生まれたときに、ひらめきが得られると思うんです。

〇この記事を読む前から為末氏については、現役選手にもかかわらず知的なイメージがあり、引退後も身体に関する様々な本も書いたりYou-tubeでも多くの動画を投稿したりしていましたので、関心をもっていました。

〇特に上記の内容では、「思考と身体の関連性」について、特別な人だけの限られた感覚ではなく、誰でも身近に経験していることを書いているところに一番感心しました。これは昨日の青山学院大学の福岡教授と共通です。

〇2月5日のブログに、人間の脳は、「ボーッ」としている方が、何かを考えているときよりも多くのエネルギーを使っていて、そのデフォルト・モード・ネットワークが働いているときは、あらかじめ蓄えられた情報がそれぞれ結びつきやすくなり、新しいアイデアや発想が生まれやすくなる、つまり「創造性」に富む可能性があると書きました。これとも通じるものがあります。

〇私がこのブログで研究者などの話を引用する場合に、「人間の身体や宇宙の神秘みたいなことが多いのでは・・・?」と読んでお感じになっていられる方もいると思います。それはその通りで、私の一番の関心は常にそこにあります。

〇脳も含む人の身体はまだまだ不明瞭な部分が多く、これから解明されるだろうと思われるものもあります。例えば、「なんで手や足の指は5本なのか?」「どうして心臓の位置が少しだけ左寄りなのか?」など、まだまだあります。またそれは未知な宇宙を研究している方々のテーマと同じではないか?と思っています。

〇身体や宇宙の話からからいつも連想するのは、生徒たちの可能性の無限さです。自分が中学生くらいの頃、「将来自分はどんなことができるようになるのか・・」「でも今のままでは大したことはできないのではないか・・」などといつも期待と不安が入り混じっていました。

〇でも60年以上生きてきて今は生徒たちに、「大丈夫、あなたたちには自分でやろうと思ったことを実現するための力が、もうすでにその身体に潜んでいるからね」と自信をもって言ってあげられます。というか、そういうことを校長という立場ではなく、大人として伝えてあげなければいけない・・とさえ最近は感じます。

〇歩くこともその一つです。「歩くことなんてただの移動にすぎない・・」と私も若いころには割り切っていました。また思春期には時々部屋に閉じこもってあれこれと考えることも大切ですが、それに飽きたら思い切って外へ出て、自分の五感で感じたことを大切にしてもらいたいです。

須藤昌英

2月20日(木)ヒトはなぜ、歩くのか?(その1)

〇昨日までの千葉県公立高等学校入学者選抜で本校では、具合の悪い生徒などはおらず、全員無事に終えました。したがって追検査を受検する生徒もいません。結果は来月の4日です。良い結果を待ちます。

〇今日から来月の卒業式まで、20日間をきりました。3学年は来週から特別日課になります。生徒たちには3学年がそろって生活する残りの日々を大切にしてもらいたいです。

〇一年前のくらいの雑誌「Tarzan(ターザン)」に、生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一氏が、表題のテーマで随筆を投稿していました。その一部を引用させてもらいます。

〇まず副題が「誰に教えてもらわなくても、ヒトはあるとき歩き始める。実はそれは、生き物としてのとても希有で難しいアクト。大人になると我々は歩くことを億劫に感じてしまう。実はそれは、生き物としての在り方から遠ざかる行い。そもそも『歩く』という行為にどんな意味があるのか?」とあります。思わず内容に引きずり込まれてしまいました。

CHAPTER1(直立二足歩行の恩恵)

〇人間は生物の中でも非常に特殊な存在です。特殊性の一つは直立二足歩行をするということ。アライグマは立てますが一瞬ですし、鳥やかつて存在していた恐竜は二足歩行ですが体幹が前傾していて直立ではありません。重心が足の真上にあってすっくと立って歩けるのは人間だけなんです。

〇それ以前に比べて高いところから遠くを見渡せるようになり、獲物や敵をより早く見つけるようになりました。また手が使えるようになって、道具が扱えるようになり、同時に手をコミュニケーションの道具として使えるようになりました。肉親や友達などの手助けをし、これが他者と共存し共生する、利他的な行為になったと考えられます。

CHAPTER2(歩きこそ、動的平衡)

〇まず2本の脚で立つということが難しいんです。カラダの中を血液が循環していたり呼吸をすることで重心が常にゆらいでいるので、常にバランスを取り直さなければならないからです。この動きながらバランスを取ることが生きていることの本質、動的平衡です。

〇歩いて前に進むには一歩踏み出さなければならない。その結果、一本脚で立つ瞬間が生まれます。これは立つ以上に不安定な状況。でもあえて不安定な状態をつくり出すことによって、前に進む推進力を生み出す。そして不安定さを回収するために次の一歩を踏み出す。

CHAPTER3(生物の老いと、歩き)

〇「エントロピー増大」という宇宙の大原則があります。これは形あるものはいずれ必ず形がなくなる方向にしか動かない。(略)歩くという行為も同じです。元気なうちは脚を高く上げて大きな不安定さをつくり出せますが、歳を取ると筋力が衰えて、推進力も鈍くなります。

〇動物は常に新しい環境を求めて動き回ります。(略)ところが今は、インターネットやAIが何でも教えてくれる。自分自身が移動して新しい者を探索するのではなく、寝転んでネットを世界に触れられるので動いているという錯覚に陥ります。でもこれでは、エネルギー代謝も鈍るので、動的平衡の行為を放棄することになってしまいます。

最後に・・

〇脳は五感からさまざまな外部情報を取り込んで、それを交通整理する器官。予測不能な自然の中で感覚器官を全方位的に開いているときこそ、新しい思考が浮かんできます。歩こう。水辺を、公園を、森の中を。

〇いかかでしょうか?歩くという当たり前のことも、人類史上では多くの経緯があってのことだがわかります。私も意識して月に数度は、徒歩で出退勤をしています。自宅から学校へはたった2㎞(往復4㎞)ですが、朝や夕方に歩いていると、見慣れた風景でも新しい発見があって楽しくなります。自動的に様々な思いや新しい考えが整理されているような感覚を覚えます。

〇3年生との校長面接では、「何かを覚えたりするときに歩いたり口に出したりすると記憶に残りますよ」と数人にアドバイスしました。まさに福岡教授が指摘しているとおり、手足などの感覚を研ぎ澄ますことは、良い面が多くあります。人口知能AIは、自分の興味や関心などに関係なく多くの知識を蓄えていますが、ヒトは好きなことや知りたいことを徹底的に探究すれば良いので、その為には歩くのも有効です。

須藤昌英

2月19日(水)3学期期末テスト(1・2学年)

〇昨日の3年生の千葉県公立高校入学者選抜は、公共交通機関の遅れから、すべての高校で開始1時間遅れのスケジュールに急遽変更されました。ここまで大きなトラブルは私も経験した記憶がありません。

〇その後は無事に終わったようですが、引き続き今日も実施されます。それに合わせて、1・2年生は今年度最後の定期テストを昨日から受けています。

〇朝の登校時間にも参考書などを手に抱えている生徒も多く、意気込みが感じられます。中学生期は一生の中で一番、知識や技能を脳に蓄えたり身につけたりすることの出来きやすいので、今の自分(物忘れが徐々に多くなって)を考えるとうらやましい気がします。

〇前にも書きましたが、東大薬学部教授の池谷裕二氏よると、そもそも勉強は「復習」に主眼をおくべきで、覚えられる範囲をストレスなく覚えること、これが記憶の性質に適した学習方法です。比でいうと、『予習:学習:復習=0.5:1:4』が理想的だそうです。

〇池谷氏は、「脳の海馬という部位に入ってきた情報が溜まっている期間は、情報の種類によって異なりますが、短いと1か月程度です。海馬は情報を1か月かけて整理整頓し、『何が本当に必要な情報なのか』を選定しています。もし入ってきた情報を際限なく記憶していくと、脳のキャパシティーはいっぱいになり、パンクしてしまうということでしょう。」と指摘しています。

〇また心理学者ビネーは、「脳はインプット(入力)よりもアウトプット(出力)を重要視している」と示しているところから、復習の中でも手で書いたり口で話したりすること(アウトプット)で、海馬に「この情報はこれほど使用する機会が多いのか、ならば覚えねば・・」と判断させ、「短期記憶」から「長期記憶」に格上げさせることが有効な方法です。

〇つまり「詰込み型(ガツガツと一方的に覚える)」よりも「知識活用型(余裕をもって双方的に身体を使ってみる)」の方が効率的だということです。そのようなことから教科書や参考書を何度も見直すよりも、問題集などを何度も解く復習法の方が良いと言われています。

〇当然毎回の定期テストも「1つのアウトプットの機会」と考えられます。テストへ向けて準備をしてきたことを一気に押し出すように解答用紙に吐き出すイメージでしょうか。ただし私もそうでしたが、学習したことを正確にアウトプットするのも結構大変で、「失敗(不正解)」することも多々あります。

〇しかしまたその失敗が脳に強い刺激を与え、「あのとき失敗したからこそ今ではそのことをきちんと覚え理解できている」ということもあります。生徒たちの奮闘を期待します。

須藤昌英

【武道場前の紅梅は6分咲き】

2月18日(火)千葉県公立高等学校入学者選抜

〇いよいよ本日と明日、千葉県立及び柏市立高等学校の学力検査が行われます。昨日の給食の時間は、いつもよりもどことなく大人しく緊張感をもっていることを感じました。無事に自分の力を出し切れるように祈っています。

〇合同帰りの会を事前指導として体育館で行い、確認事項(時間、持ち物や身だしなみなど)に加え、「トラブル対応」も話しました。

【受検票を忘れた】

・あわてずに受付に『学校名、氏名、受検番号等』を申し出て相談する

・受検票は合格発表の際も必要なので、受検後も大切に保管する

【電車やバスを乗り間違えた】

・できるだけ公共交通機関を利用する(ただし感染症対策で車の場合は保護者判断)

・もし待ち合わせの相手がいてもその場所に時間とおりに来なければ、自分一人で予定通りに高校へ向かう

・もし間に合いそうになかったら、直接志望校に公衆電話等や近くのコンビニにお願いして連絡する

【体調不良(感染の疑い)】

・前日までに判明した場合には、富勢中に連絡する

・当日の場合には、直接志望校に連絡し、その後富勢中にも連絡する

・追検査(27日)を受けることになった場合、はやい回復を目指してしっかりと休養する

〇千葉県の入学者選抜の歴史をさかのぼると、今から38年前までは、一部の専門学科を除きすべての普通科では、1回のみ(2日間で行う学力検査等)でした。その後当時の文部省の通知で「受験機会については、同じ高等学校においても定員の一部を留保して、入学者選抜を2回にわたって実施するなど、受験生に複数の機会を与える工夫をすることが望ましい」とあったのを受けて、昭和61年度から平成14年度までは、「推薦」と「一般」に分かれ、徐々に募集定員に対する推薦枠を拡大(普通科で最大40%)していきました。

〇さらに平成15年度から22年度は、「推薦」に変わり「特色ある入学選抜」が導入され、生徒の多様な能力・適性等を多元的に評価するようになりました。そしてその理念を継承しつつ、3年前までは、「前期選抜(2月中旬)」と「後期選抜(2月下旬)」の2回行っていました。確かに受験生にとっては2回受けられるという精神的な安堵感や受験パターンを戦略的に構築できるなどのメリットはありました。

〇上記のような入学者選抜の推移をみると、単純に言えば今の制度は40年前に戻っているということですが、中学校の校長としては、「いつまでこのような選抜を行うのか・・、志願者はすべて入学させるような制度はいつになったら構築されるのか・・、少なくともそうなるための選抜方法の議論を不断に継続してほしい・・」などの疑問や要望があります。

〇学力検査(国語・社会・数学・理科・英語:マークシート解答)以外の検査については、各高等学校が決めて実施しています、いくつかを紹介します。

・面接(複数の面接官と受検生の個人面接や集団討論など)

・適性検査(作文・小論文を書く、運動・音楽の技能の検査など)

・自己表現(当日にパフォーマンスや実技等を行うなど)

・思考力を問う問題(論理的思考力や表現力などを問う内容)

〇公立高等学校を受検しない3年生は、1時間だけ登校しその後下校します。私立高等学校へ内定をもらっている生徒がほとんどですが、かれらも仲間の健闘を心から願っています。

〇過去には2月は雪の影響などで、受検会場に行くことを心配したことがありましたが、今日と明日はそれはないので、防寒対策をしっかりして、全力を出してほしいです。ガンバレ!126名!!

須藤昌英

【朝から良い梅の香りがただよい3年生を応援しています】

2月17日(月)令和7年度学校教育活動年間計画の作成

〇暖かい週末でした。あちこちで梅の花の香りがし、少し身体を動かすだけで、汗ばむようでした。1・2年生も定期試験前でしたので、自宅で準備をしていたようです。

〇ただまた今夜あたりから寒波がくるそうで、明日と明後日の公立高等学校の選抜試験に臨む3年生には、万全の体調を確保してもらいたいです。健闘を祈っています。

〇あと6週間あまりで、4月を迎えます。現時点で令和7年度当初の予定として、始業式は4月7日、入学式は4月10日(ただし中学校は午後)と決まっています。

〇これは柏市内の小中学校で統一です。同様に各学期の始業式・終業式、夏・冬・学年末の休業期間などはあらかじめ市教育委員会から通知されています。

〇その他の学校行事は、校長の責任の下に各学校で決定します。本校でも昨年末から検討を続け、来週の職員会議で最終的な案を決めていく予定です。

〇そもそも学校教育は、人間性豊かな生徒の育成をめざして、組織的・計画的に行われるものです。そのために、各学校では、適切な教育計画を作成し実施することが求められています。

〇教育計画の中でも、生徒の指導に直接かかわる「教育課程」は、教育活動の根幹をなすものです。その教育課程とは、「学校教育の目的や目標を達成するために必要な教育内容を、生徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画」です。

〇具体的には、各教科(9教科)、道徳科、外国語活動、総合的な学習(探究)の時間及び特別活動について、学年に応じて、その目標、内容、指導に充てる時間等を組織的に配列したものです。

〇教育課程の編成の基準である学習指導要領の総則(文部科学省発行)に、教育課程の編成の原則として、「各学校においては、学校の教育目標の具現化を図るために、さらなる創意工夫を加え、適切な教育課程を編成しなければならない」と記述があります。

〇視点を広げれば、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な教育内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを明確にしながら、社会との連携・協働によりその実現を図っていくことが重要です。

〇学習指導要領では、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を、ア「何を理解しているか、何ができるか(生きて働く「知識・技能」の習得)」、イ「理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成)」、ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養)」の三つの柱に整理するとともに、各教科等の目標や内容についても、この三つの柱で整理されています。

〇さらに、資質・能力の育成が実現されるよう、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこと、その際、各教科等の「見方・考え方」を働かせ、各教科等の学習の過程を重視して充実を図ることが示されています。

〇先ほどの行事の実施日も大きな視点で 式行事(入学式、卒業式など)、学校行事(体育祭、合唱コンクール、定期試験、避難訓練、授業参観など)、旅行的行事(修学旅行、林間学校、校外学習)、生徒会行事(新入生歓迎会、3年生を送る会、生徒総会、生徒会選挙など)をバランスよく配置していきます。

〇ただし一度は決めたものでも、諸事情の変化から新年度がスタートしてからの予定の変更もこれまでありました。これはもちろんできるだけ少ない方がよいことは承知していますが、その場合にはできるだけ早めにお知らせをしていきますので、ご了承ください。

〇特に来年度の大きな変更点としては、これまで三学期制で実施してきたのを二学期制への変更を検討しています。前期と後期の入れ換えは10月初旬となる見込みですので、また正式に決まりましたらお知らせします。

須藤昌英

【作成中の令和7年度年間行事予定表:あくまでもイメージです】

2月14日(金)小惑星が地球に衝突する?と宇宙への憧れ(その2)

〇昨日の強風には閉口しました。乾燥しきった土埃がそこら中に舞い上がり、玄関や窓を閉めてもどこからか廊下や教室に入り込み、朝に清掃した意味がなくなるくらい汚れてしまいました。

〇また昨日は、窓拭き業者による清掃がありましたが、始まってすぐに業者の方が職員室に来て、「命の危険があるので、作業は後日に延期させてください」との申し出がありました。確かに4階まである校舎の窓を拭くのは、プロでも危険だと思います。

〇私も昨日は数回うがいをしたりいつもよりも入念に手洗いしたりしました。どこか喉がガラガラして目もいつもより乾燥気味でした。花粉症の生徒に声をかけると、「つらいです」と言っていました。受験生の体調が悪くならないように・・と願います。

〇その分今朝の校庭は穏やかで、いつもよりも多くの鳥の鳴き声が響いていました。春は近づいています。ただ今朝の清掃の時間は、いつもより生徒たちに頑張ってきれいにしてもらわないといけません。

【昨日の小惑星(隕石)については、まだ書きたいことがありますが、この先はやたら長いので、興味のない方は読み飛ばしてもらってけっこうです。】

〇45年前くらいの高校生くらいの時に、もう一つの興味深い学説を知りました。それは「地球の生命の起源は、隕石によってもたらされた」という仮説です。

〇その説によると「誕生してしばらく経った頃の地球に存在していたのは水、アンモニア、二酸化炭素などの無機化合物ばかりで、生命の元となるアミノ酸やDNA、RNAを構成する核酸塩基などの有機物は無かった。それが隕石が地球に衝突したことで、それらの元素がもたらされた」というから驚きです。

〇もしこの地球外の宇宙から我々生物の起源がもたらされた説が正しいのであれば、そもそも私たちは「地球人」というよりも「宇宙人」だということになります。高校生の私は常識を疑うことをこのことから教わりました。

〇その話とも関連しますが、宇宙を考える一つの材料として、「地球カレンダー」というのがよく知られています。簡単に言えば、地球の約四十六億年におよぶ歴史を一月一日から始まる一年(365日)に見立てたものです。

〇地球ができて一億年が経った頃、地球カレンダーでいうと一月十二日に月と地球が分かれたというのが宇宙学会では定説のようです。原因は大きな隕石が地球に衝突したからで、この時にまっすぐに垂直だった地軸が23.4度斜めにずれたそうです。そのおかげで今の春夏秋冬の四季が生まれたのです。

〇ここではなぜ地軸がずれると四季ができるのかを説明しませんが、丁寧にその理由をたどると、「なるほど!」と納得できます。

〇四十一億年前、地球カレンダーの二月九日に水ができたそうです。三十八億年前、地球カレンダーの二月二十五日、最初の生命(微生物)が生まれました。二十七億年前、五月三十一日で酸素ができました。

〇酸素というと体に必要なものと思いますが、もともとは有害な毒でした。シアノバクテリアという微生物が水を分解して酸素を出し、この酸素が大量に発生したことによって、シアノバクテリア自身も死んでしまったようです。

〇自分で出したものが、自分に降りかかってきたということは、ただいま人間がたくさんのプラスティックなど生み出して使っていますが、それによって環境や人体に悪い影響を与えているのと同じようだなと感じます。

〇二十四億年前、六月二十四日、マイナス五十度という氷河期だったのでそうです。二十一億年前にあたる七月十日に細胞に核を持つ真核生物が誕生し、これによって生命に多様性が生まれたそうです。

〇十一億年前にあたる九月二十七日、多細胞生物が生まれました。六億年前にあたる十一月十四日、オゾン層が形成されて、この厚さわずか3mmのオゾン層によって有毒な紫外線を遮ってくれるようになりました。

〇五億年前にあたる十一月二十日、生物が多様化して魚類が現われ、四億二千万年前、十一月二十八日頃、魚類から両生類に別れて陸にあがるようになりました。

〇受精卵が胎内に宿って一月ほどたつと、受精卵が魚類から両生類、は虫類、哺乳類へと進化を遂げてゆくので、出産前のつわりが起きる頃というのは、海から陸にあがるときだという話は知っていましたが、深い話です。

〇三億年前の十二月三日昆虫が現れ、二億五千年前の十二月十三日、恐竜の時代になりました。また最古の哺乳類はネズミのような小さいものだったそうです。恐竜に襲われないように、夜行性になっていたそうです。今も哺乳類の七十%は夜行性とか、人間にも夜行性があるのは、この頃の名残りなのでしょうか。

〇十二月二十六日に鳥類が出て、十二月二十七日あたりから哺乳類が繁栄しました。四百万年前、十二月三十一日午後四時になって、ようやくアウストラロピテクスが現われました。今の人、ホモサピエンスは午後十一時四十分頃なのだそうです。

〇午後十一時五十八分五十二秒から農耕牧畜が始まったそうです。五十九分三十秒になって世界の多くの宗教が始まりました。五十九分五十八秒で産業革命、地球カレンダーではたった二秒でこれだけの産業を発達させたといえます。

〇人生百年といっても地球の歴史では、たったの0.2秒なのだそうです。ただし地球誕生の前の宇宙創始は、今から百三十八億年前ですので、さらにその上をいく壮大さです。

〇強風がたった一日吹いただけでも右往左往している我々も、もう少し視点をあげていく必要がある?と感じます。

須藤昌英

【誕生から46億年経った地球】

2月13日(木)小惑星が地球に衝突する?と宇宙への憧れ(その1)

〇昨夜は満月が一晩中空で輝いていました。地球から見たとき、月と太陽が正反対の方向にあると満月になりますので、満月は夕方太陽が西に沈むのと入れ替わりに東の空に昇ります。一番身近に宇宙を感じる場合です。

〇最近ちょっと怖いですが、宇宙のイメージが一気に広がるニュースを聞きました。その見出しが「新発見の小惑星、地球衝突の可能性が『2.2%』に上昇と欧州宇宙機関が発表」でした。

〇去年末に発見された小惑星が、「現時点で7年後に2.2%の確率で地球に衝突するおそれがある」と推定され、今後も注意深く観測を続けるそうです。

〇この小惑星の直径は40メートルから90メートルとみられ、2032年12月22日に2.2%の確率で地球に衝突する可能性があるということです。

〇常に欧州宇宙機関では、地球に近づく可能性がある1700以上の小惑星を追跡しリストにしていて、今回の小惑星は、現時点で潜在的な衝突の可能性がもっとも高くなっているそうなのです。

〇この大きさの小惑星は数千年に1度の割合で地球に衝突していて、衝突した場合、地域に深刻な被害を与えるおそれがあるということです。想像すると恐ろしいです。

〇2022年に「NASA=アメリカ航空宇宙局」が小惑星などが仮に地球に衝突すれば大きな被害が出るおそれがあるため、小惑星に探査機を衝突させ、軌道を変える実験を行ったニュースの時も、私は「そんな時代になったのか」と衝撃を受けました。

〇小惑星(隕石)と聞くと、中学生くらいの頃、過去に繁栄していた恐竜が絶命した最有力な原因として、「隕石衝突説」があるのを知りました。私は恐竜が大好きとまではいきませんでしたが、今繁栄している人間も、「もしかしたら恐竜と同じ運命に・・」と当時はけっこう真剣に考えたのを覚えています。

〇近年の学術誌によると、ティラノサウルスやトリケラトプスの恐竜、翼竜や海竜などの爬虫類を絶滅させた隕石は、6600万年前に木星の向こう側からやってきて、直径10キロを超える大きさだったとされています。

〇この巨大な岩の塊はもともと地球の近くを周回していたのではなく、太陽系をはるばると旅してきた後、地球に衝突したというからスケールの大きな話です。

〇その巨大クレーターは、現在のメキシコ沿岸の海底にあるそうで、衝撃時には大規模な灼熱の波が発生し、何千年も続く冷たい冬が訪れ、そのせいで恐竜を含む既知の生物の70%超が絶滅したことが判明しています。

〇ただし恐竜などはこの時にほとんどが絶滅しましたが、恐竜の一つのグループである鳥類は生き延びていること、そして今も繁栄を続けていることも注目すべき点だと私は思います。「その生死の違いを分けたものはなんだったのか?」を想像することも楽しいです。

〇地上で生活していると、この地球が宇宙にポカリと浮かんでいることはほとんど実感としてありませんが、隕石が衝突するということは、間違いなくそれが事実であるという裏付けになります。

〇また常に地球が太陽の周りを公転しつつ自転していることは知っていても、地球が実際に宇宙空間を時速11万キロメートルというものすごい速さで動いていることは容易に想像することは難しいです。

〇ただこ確かに宇宙に関する知識をもつことも大切ですが、それ以上に宇宙の雄大さ、美しさ、神秘性を感じることができれば、少なくとも日常の些細な出来事など気にしなくなります。

〇結局、宇宙や自然は決して人間のために存在しているわけではなく、人間がその空間を「間借り」して生きているだけなのでしょう。

〇ある方が興味深いことを教えてくれました。私たちが空を仰いで宇宙だと思って見えている星空というのは、宇宙の3%程度で、残りの97%はわかっていないそうです。

〇この97%と3%の割合は体内でも共通らしく、六十兆あると言われる細胞のことも97%とはくわしくわかっていないのだそうです。また脳も全能力の3%しか使っていないというのです。不思議です。

〇近くの筑波研究学園都市には、宇宙開発の最先端を学ぶにふさわしい宇宙航空研究開発機構(JAXA)筑波宇宙センターがあります。ホームページには臨時展示室の見学予約サイトもあり、1度行きたいと思ってきましたが、まだ実現していません。

〇また中学生の中には、宇宙が大好きで将来はロケットの開発や宇宙飛行士に憧れている子がいます。未知なることへの興味とそれを探究したいという意欲は応援したいものです。

須藤昌英

【筑波宇宙センター】

2月12日(水)社会に対して個人ができる小さな貢献

〇昨日の午後、柏献血センター(柏駅東口徒歩2分)で400mlの献血をしてきました。1回で400mlをすると、最低でも12週以上は間隔をあけないと次の献血はできませんので、多くても年間3回が限度です。終わってから次の予約は5月6日としました。

〇私は成人過ぎくらいから気が向いたら程度で献血をしていましたが、定期的にするようになったのは、今から17年くらい前、勤務していた小学校の児童がある病気で緊急で多くの献血が必要となり、学校職員や保護者に献血の協力依頼があったのがきっかけです。

〇当時私は残念ながら事前の血液検査で必要な血の条件が合わなかったので、献血できませんでしたが、多くの人が自ら申し出ていました。そのことであらためて世の中には血を必要としている人が身近にいることを再認識しました。

〇以前は予約していても忙しいと忘れてしまうこともありましたが、最近はスマホで献血日を予約したり丁寧に前日と当日に予約内容を教えてくれたりするので、忘れることはありません。ただあと1年で紙の献血手帳も発行されなり、その後はアプリだけになるそうです。デジタルは便利ですが、少しさびしい気もします。

〇日本赤十字社のHP をみてみると、

「国内には、輸血を必要とする人が年間約100万人いると言われ、集められた血液の80%以上は、がんや白血病、再生不良性貧血などの病気と闘う人のために使われています。血液は人間の生命を維持するために必要な成分であり、体から一定量が失われると命に関わります。また、血液の持つ機能が正常に働かなくなると病気になったりします。このような患者さんを救うために輸血が必要となるのです。しかし、科学が進歩した現代でも血液は人工的に造ることができません。また、血液は生きた細胞であるため、長期間保存することができませ。患者さんに安定的に血液を届けるために、健康な皆さんの献血へのご協力が毎日たくさん必要なのです。病気やけがで輸血が必要となってしまうことは、皆さんが思っている以上に身近におこることです。輸血によって命をつなぐ人がいます・・・輸血によって笑顔を取り戻す人がいます・・・このような病気やけがと闘う人たちを救えるのは、献血ができる健康な皆さんだけなのです。」とあります。

〇特に、「科学が進歩した現代でも血液は人工的に造ることができません。」というところがいつも心に残っています。ここまで科学が発達すると人間はなんでもできるというような錯覚に陥りがちですが、これを読むたびに「まだ不思議なことだらけだな・・」と感じます。

〇200ml献血は、男女ともに満16歳以上からできますので、中学校3年生もはやければ今年から可能になります。また血漿(けっしょう)や血小板だけを取り出す成分献血という選択肢もあります。最初は少し怖いかもしれませんが、チャンスがあったら一回チャレンジしてもらいたいです。

〇少し前までの新型コロナの影響で、以前よりも10代~20代前半の献血ご協力者が激減していました。その解消の手立てとして、「善意などの社会規範に頼るのではなく、献血者に何らかの報酬を支払うことはできないのか」という議論もかつてはあったと聞きます。確かにそうなると協力者は増えるかもしれませんが、「血を売る」のようなマイナスのイメージが広がったりする可能性も否めません。難しい判断です。

〇献血者には、一般企業(飲料物、製菓、製紙、洗剤、医療、電機などの会社)からの寄付による品物が献血後に配付されています。私も待合室で好きな飲み物や菓子を無料で飲食させてもらったり、帰る時にはウエットティッシュ、マスク、消毒液、歯磨材、食器用洗剤などの実用品をもらったりしています。これは企業が社会貢献として献血をバックアップしてくれているということです。

〇正月に「はたらく細胞」という映画を観て、あらためて血液の重要性が腑に落ちましたので、今回は今までよりも充実感?があった気がします。献血の年齢制限は69歳までとなっています。私のできる個人的な社会貢献として、年間3回としてもあと7年で20回程度しかできません。そのためにも健康を維持していこうと思います。

須藤昌英

【柏献血センターの待合室】

2月10日(月)新入生保護者説明会&第55回柏っ子造形展

〇7日に来年度入学予定の保護者の皆様に向けての説明会を行いました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。疑問点などがありましたら、学校にお問い合わせください。

〇4月からのお子様のご入学を職員一同、お待ちしています。

〇柏市教育委員会の主催で、市内の小中学校の児童生徒の作品を展示する3つの展示会があります。9月に科学展、11月に技術・家庭科作品展、そして先週末は美術科の作品(柏っ子造形展)がさわやかちば県民プラザの回廊ギャラリーでありました。

〇学年ごとに出品した作品が異なっています。どの作品も個性が豊かで、創作した生徒の気持ちがよく表現されていると思いました。

【3学年】

石黒音羽さん「私の自伝×ONE PIECE」 染谷倖心郎さん「かっとばせ!!おにぎりくん」 向井晴香さん「もしもの未来」 宮前唯花さん「弟と私」 浦尾心美さん「my teeth」 杉﨑遥衣さん「夢を叶えるまで」 畔田江菜さん「自伝!!私とピアノ」 平塚美笑さん「MY STORY」 千葉月乃さん「道」 當麻日琉さん「自伝」

【2学年】

周 冉さん「2人の私」 成田千咲さん「冬の空」 櫻井唯菜さん「春と秋のコーディネート」 筒井杏子さん「TTシャツ」 大峠舞奈さん「Sunpatience Outfit」 中村 雅さん「超きっと大丈夫になれるTシャツ」 岩屋ケ野響さん「努力は必ず報われる」 宮原萌奈さん「いつも笑顔で」 平林穂乃佳さん「自分自身」 宮下るかさん「叶った夢」

【1学年】

重松聖菜さん「音楽の世界」 清水咲希さん「氷の城壁」 菊地 奏さん「星のカービィ 鏡の大迷宮」 黒川蒼太さん「ワンピース ロロノア・ゾロ」 大須賀香穂さん「Paradox Live 犬飼 憂人」 笹嶋美亜さん「ONE PIECE ルフィ」 木本乃愛さん「初音ミク」 武藤大雅さん「#7 クリスティアーノ・ロナウド」

〇本校だけではなく、さすがにどの小中学校の作品も素晴らしかったです。ちょっとした美術館のようでした。

須藤昌英

2月7日(金)梅の開花と合格祈願

〇昨夕、千葉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校別の志願倍率が発表されました。これにより1回に限り、志願の変更(志望校を変える、同じ高校内の志願学科を変える)の手続きをすることができます。手続き日は、2月12日、13日(ただし午後4時まで)です。

〇今日から本人と家族の意向を受け、担任と3学年職員は志願変更の手続きの準備に入ります。前にも書きましたが、私の経験からもこれは無暗に行わず、慎重に考える必要があります、理由として志願変更は「チャンスとリスクの両面」があり、場合によっては本人に心の動揺が残ることも過去にはありました。

〇手続きは本人とご家庭にしてもらいますが、少し複雑なので注意が必要です。まずすでに出願している高等学校へ行き、書類を引き取ります。次にインターネットによって新たに出願する高等学校へアクセスし手続きします。最後に中学校が作成した書類を新たに出願する高等学校へ出向き、提出して完了です。

〇昨日の朝、保健室前の梅が一輪咲いているのを発見しました。ここ数日間、つぼみが膨らんでいたので観察していましたので、見つけた時の喜びが大きく感じられました。冷たい風の中、日差しをたっぷりと浴びてどこか誇らしく咲いています。

〇梅は桜とよく比べられますが、梅の方が開花時期がはやく、「寒さを耐え忍んで咲く」というイメージがあります。厳しい状況でも美しく咲くので、つつましくても昔から人々の思いが寄せられてきたのだと思います。事実、平安時代には梅に関する多くの和歌が詠まれました。

〇特に有名なのが、学問の神様と言われる菅原道真(845年~903年:平安時代の公卿・漢学者・文人)が詠んだ

「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春を忘るな(春な忘れそ)」です。この和歌は、菅原道真がいいがかりともいえる罪をきせられ、九州の太宰府へ左遷される際、大事にしていた梅の木を前にして心をよせるように詠んだ作品だと、中学校の国語の時間で習い、当時に暗唱して覚えたので、今でも強く印象に残っています。

〇おおよその意訳としては、「春風が吹いたら、お前の匂いを(京から太宰府まで)送っておくれよ、かわいい梅の花。私(主人の菅原道真)がいないからといって、春を忘れてはならないぞ」くらいでしょうか?「東風(こち)」がなぜ春風のことであるのかは、少し調べましたら中国の自然哲学「五行説」からきているそうです。春という季節は、東の方角と関係が深く、同様に「東南西北」が「春夏秋冬」にあたるそうです。

〇菅原道真は天才的な学問の大家で人柄もやさしく、多くの人々から尊敬されていましたが、当時の政権幹部からその名声を疎まれ、あらぬ罪で左遷されました。本人には政治的な意図はなかったとされますが、京の都で学問を究めるという本懐を果たせず、さぞ悔しい思いをしたことでしょう。

〇その大宰府での生活は大変きびしくみじめで、気候や風土が変わったためもあり、最後は体調をこわし、都に残した妻子にも会えず、一説によると西暦903年2月に59才で亡くなったそうです。今から1120年前の2月です。

〇その後、京都では雷が落ちて火災がしきりに起こったり、伝染病がはやったりとよくないことがつづいたので、人々は菅原道真の霊がこのようなたたりをしているのではないかといっておそれたという話はとても有名です。

〇昨年の修学旅行でも、何クラスかは3日目に、京都の北野天満宮(菅原道真公を御祭神としておまつりする全国約1万2000社の天満宮・天神社の総本社)に受験祈願供養で参拝しています。個人の参拝ですとお守りが多いですが、団体での参拝でしたので、学業成就の札をいただいてきました。

〇学問の神様の菅原道真公と比べることはおこがましいですが、私も校長として生徒の「学び続ける姿」をかげながら応援しています。特に再来週の公立高校受検には、3年生全員が自分の力を出し切れるようにと願っています。

〇合格することをよく「桜咲く」と言いますが、梅は可憐な花が咲いてその香りに特徴がありますので、「梅香る」がぴったりだと思っています。そういうことで、今年の梅の花はいっそう奇麗に咲いてほしいです。

須藤昌英

【北野天満宮勧学守護札】

2月6日(木)自己承認欲求(「いいね!」の功罪)

〇人間が社会の中で生きていく際には、様々なことに葛藤したり悩んだりしながら、理想を求めて日々過ごしています。その背景の一つとして、アメリカの心理学者マズローが提案した「欲求5段階説」があります。これは、人間の欲求を5段階のピラミッドに分けて考える古典的心理学理論です。

〇その中でも上から2番目の欲求である「承認欲求」は、誰もが持つ本能的な欲求であるとされています。「自分を良く見せたい、周りからよく見られたい」という劣等感に近い感情(自己肯定感の低さ)は、自己承認欲求と位置付けらます。

〇この「校長雑感ブログ」にも下欄に「いいね」の機能がついています。私としては「なくてもいいかな?」と思っていますが、何となく設定を削除をせずにホームページのフォーマットをそのままにしています。

〇ただ実際に「いいね」があると、全く気にしないというわけにはいかないのが人情です。上述のように私たちは誰しも「誰かに認められたい、受け入れられたい」と思う気持ちを持っていますので、その心理が無意識に働くのだと思います。

〇その「いいね」という機能について、功罪(または長所と短所)があるとも感じます。生徒たちも様々なSNSを使って情報発信をすることが当たり前になっている中で、一喜一憂しているという例も多く聞いています。

〇功(長所)の面からは、まず「人との共感性の見える化」が挙げられます。自分の意見や価値観に共感してくれた人数がわかれば、確かに悪い気はしません。しかも、その相手が目の前にいなくてもいつでも「いいね」がもらえ、満足感などを得ることができるのが「いいね」だとも言えます。

〇また前述の「承認欲求の充足」が挙げられます。特に中学生など思春期の若者は、自分の意見や価値観に自信がなかったり他人との比較を重要視することが多かったりします。そこで「いいね」は自分の考えを肯定してくれ、社会から認められているという感覚を与えてくれます。

〇さらに「所属感の獲得」が挙げられます。「いいね」は不特定多数の他人からの賞賛の声や同意の証として機能します。この「いいね」をもらえる機会が増えると、それだけ社会集団の一員として帰属意識が芽生えます。要するに、自分にとっての居場所が確保できたと受け止めやすい状況が作れるのです 。

〇一方で、今度はSNSの「いいね」が現代の人間心理に与えた罪(短所)については、段々と「もっと認めてほしい」などの依存性が出てくることがあります。これは心理学では「強化」と呼ばれています。依存性からさらに中毒性にまですすんでしまうと、治療が必要にもなるそうです。

〇厄介なのは、もっと「いいね」がもらえるように発信の回数が極度に増えたり、内容も「受け」を狙うようになり真実や自分の本当の気持ちからも乖離したことを発信するようになったりします。つまり、心の中が「いいね」に支配されてしまい、「いいね」がないと不安になったり焦ったりします。

〇さらにSNSを確認する回数や時間が増えると、画面を注視して視力の低下や頭を少し前へ傾き続ける姿勢が続くなど身体への影響が免れません。時には心身の不調を覚え、日常生活を送ることにも支障が出る場合もあります。

〇また「喪失感や空虚感を抱きやすい」面が出てきても、自分では実感が湧きにくく気が付かないという特徴があります。最初が「いいね」がもらえて単純に喜んでいたのに、次第にその嬉しさや楽しさが減り、虚しさや悲しさを感じやすくなります。これは「いいね」を追い求めた反動・リスクとしてのネガティブな感情の生起で、注意が必要です。

〇これを書きながら「大人も同じようなところは少なからずあるなあ・・・」と感じました。昨日の「デフォルト・モード・ネットワーク(ぼんやりとした脳の状態)」とも関連しますが、自分の欲求を把握してある程度コントロールできるようになればいいな・・と感じます。

須藤昌英

2月5日(水)無駄な時間はない!?「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」

〇人は時として時間をもてあまし、何もしないで一日ボーッと過ごすということがあります。いわゆるコスパ・タイパ・スぺパなどの効率を優先する傾向の現代では、これを「時間の無駄」と切り捨てる風潮が強い気がします。

〇しかしその一方で、人が生涯にわたって学び続ける上には、この「無駄」と思われることが、脳科学の分野での研究がすすんだことにより、案外意味があるということがわかってきています。

〇それが「デフォルト・モード・ネットワーク(Default Mode Network)」という脳の状態で、端的にいうと、ぼんやりした状態の脳が行なっている神経活動のことです。

〇ある一つのことに集中したり注意が払われたりするのではなく、ただぼんやりとしてあれやこれやと雑念している時や睡眠中の脳が示す神経活動のパターンのようです。

〇これは車で例えられるとわかりやすいです。デフォルト・モード・ネットワークは、車のエンジンのスイッチはONになっていても実際には走行していない時の「アイドリング状態」です。車を運転しない方でも信号待ちの車のエンジンをイメージするとわかると思います。

〇日常生活の中で、人が何も考えずにボーッと散歩しているとき、一息つくために好きな飲み物を飲んでいるとき、身体がリラックスした状態で入浴をしているときなどに、デフォルト・モード・ネットワークは活発化しています。

〇脳神経外科医の奥村歩氏によると、脳は以下のプロセスで情報を処理しているのだそうです。

1 入力(インプット):五感を通して情報を収集する

2 整理:(DMN)入力した情報を取捨選択する

3 出力(アウトプット):言葉や行動として表す

〇デフォルト・モード・ネットワークが重要になるのは、2番目の「整理」段階で、この状態で自分の過去の経験や記憶を整理・統合したり、これから起きる出来事にどう対応したりするかを想定しています。

〇逆にデフォルト・モード・ネットワークの働きが弱いと、脳内で情報が整理されず、物が散乱した机上のような「脳過労」状態になり、インプットした情報が脳に定着しづらくなったり、脳の活動自体が低下してスムーズなアウトプットにつながらなかったりするといった恐れがあるそうです。

〇散らかった部屋を掃除すると自然と気分が爽快になります。同じく脳内にやたらにたまった情報をスッキリと片づけ、脳疲労を防ぐためにも、デフォルト・モード・ネットワークをオンにすることは重要です。

〇一番注目したいのは、デフォルト・モード・ネットワークの働きは「創造性」と関係しているらしいことです。これが活発になるとあらかじめ蓄えられた情報がそれぞれ結びつきやすくなり、新しいアイデアや発想が生まれやすくなります。

〇私も先ほどのように散歩や自転車に乗っているとリラックスして過ごす時間に、フッと「そうだ!あれをやってみよう!!」などの思い付きがあります。ただすぐにメモなどをしておかないと、後で容易に思い出せないこともあります。

〇早速このアイデアを実行に移してみるとどこか楽しく、たとえ予想通りの結果が得られなくても、「次はこうやってみようか」などのチャレンジする意欲につながっていることが多いです。

〇ただデフォルト・モード・ネットワークが活発化していると、脳内では通常時よりも数倍以上のエネルギーを必要としているそうです。つまり「ボーッ」としている方が、何かを考えているときよりもエネルギーを使っていることになり、意外な感じがします。

〇少し時間があると、大人も子どもスマホとにらめっこして、ボーッとする時間が少ないようです。残念ながら暇をしていてもスマホを操作している時には、脳内が整理されるのではなく、逆に情報が入ってきて散らかしていることになってしまいます。

〇もしご家庭でお子様が何もせずボーッとしていても、もしかしたら脳はその子に新しいアイデアを用意してくれているかもしれません。今度はぜひ「どう何か思いついた?」のような声掛けをしてみてください。

須藤昌英

2月4日(火)千葉県公立高等学校入学者選抜にかかる出願

〇本日から3日間(ただし6日は午前中のみ)、千葉県立及び柏市立柏高等学校の出願に係る手続き期間となります。今年から生徒本人が事前にWEB上の出願登録サイトでの受付を完了させ、それを中学校が確認した後、志望先の高等学校へ調査書等の必要書類を郵送するかたちに変わりました。

〇基本的に公立高等学校へ出願できる条件は、「県の内外を問わず、他の公立高等学校を出願していないこと」です。以前は入学願書にそのことを校長が証明する欄がありましたが、改定後は調査書の下欄に、「本書の記載に誤りのないこと及び貴校に応募する資格のあることを証明する」とあり、それに私がすべて校長印を捺印しています。

〇出願する高等学校の所在地は、柏市9校、我孫子市2校、鎌ヶ谷市1校、流山市4校、野田市2校、松戸市6校と広域になります。以前ですと本人が朝、学校で出願書類を受け取り、志願先の高等学校へ徒歩や公共交通機関等を使って行き、直接出願していました。それは学力検査等の当日の下見を兼ねるねらいもありましたが、今回は郵送ですので、本番までに再度経路を確認するように、学年職員が指導しています。

〇出願期間が終わる6日の夕方または7日金曜日に、ネットや新聞等で志願倍率が発表されます。その倍率を参考にし、1回に限り、志願の変更の手続きをすることができます(2月12日、13日)。ただしこれは無暗に行うと返って本人に心の動揺(変更することにはチャンスとリスクの両面がある)が残ることも過去にはありましたので、慎重に行わなければなりません。

〇この2つの手続きが終わったら、あとは18日と19日の学力検査等の当日になります。生徒のみなさんには、「最後は自分のやってきたことを信じて」と言ってあげたい気持ちです。不安を感じない人など一人もいませんので、自分だけが不安だと思わないでほしいと昨年の校長面接でも何人かには伝えました。

〇私も昔に受験した経験から思い出すことは、他の学校から出願した人見知らぬ人は皆、「自分よりも出来そうだ」とか「自信がありそうだ」などと思えます。しかしその人たちもすべて同じような気持ちでいます。できればたまたま同じ学校を受検した人は、「ライバル」というよりは「同志」だと思って、「お互い頑張ろう」くらいの気持ちでいる方が、気が楽になると今は思います。

〇本番直前にあえてこれまでの生活スタイルを変えるのはあまり好ましいことではありません。直前まで踏ん張って準備したい気持ちはわかりますが、最後の追い込みとして深夜まで勉強をしようとするのはやめた方が無難です。これも自分の経験ですが、そのことが果たして自分にあっているのか否かと思いあぐんだり、寝不足になったりと精神的・身体的負担がかかります。新しいことをする気持ちをあえて抑えて、今までの生活リズムを貫いていった方が良いと思います。

〇中学校の教員には、『十五(歳)の春は泣かせない』いう言葉が先輩の先生方から伝わってきています。義務教育9年間を終え、新たな進路先を自分で選ぼうとしている3年生。合否の結果は我々にはどうすることもできませんが、本人が努力してきた力を精一杯出し切れるように祈るしかありません。

〇学校(すべての在校生・教職員)をあげて3年生の健闘を祈っています。

須藤昌英

2月3日(月)節分と立春

〇昨日は「節分」で今日は「立春」です。昨日は雪が心配されましたが、この冬はここまで例年よりも暖かい気がします。ただ今週は寒さが予報されていますが、「立春」と聞くとますます春が近づく気がします。

〇今日の給食メニューは、節分にちなんで、「ご飯、鰯フライ、磯香和え、すまし汁、入り大豆」です。昔は家庭でも鰯の頭を焼いて柊の枝で刺した「柊鰯(ひいらぎいわし)」を家の玄関などに飾る風習があった記憶があります。

〇鬼が家に入ろうとした時に、鰯を焼いた強烈な臭いで驚かせ、柊の棘で鬼を刺し追い払うための魔除けの儀式だと親から教わりました。今は恵方巻と呼ばれる巻物などがスーパーで大量に陳列され、良い方角を向いて食べることが浸透しているようです。

〇また年齢の数だけ豆を食べることも風習としてあります。大豆は良質なたんぱく質ですから身体に良いとわかっていても、さすがに私も数え歳の63個は食べられませんでした。

【節分給食】

〇「節分」はその名の通り季節を分ける意味で、立春の他にも立夏、立秋、立冬の前の日はすべて「節分」の日です。つまり「節分」は年4回あります。その中でも特に春は新年の始まりでもあることや希望をもつという意味合いから、一説によると室町時代以降、特に春の節分が重視されるようになり、一般的に「節分」というと立春の前日を指すようになったそうです。

〇節分の日は太陽暦のカレンダーにおける大晦日にあたるそうです。この時期には中国などで、「春節」としてお祝いを盛大にするのをニュースでよく見かけます。私の自宅の近くにも中国の方がお住まいで、この時期は中国に帰っていることも多く、会うと楽しそうにその様子を話してくれます。

〇節分の日は新年を迎えるにあたり、鬼を退治するために豆が使用されます。昔はどの家庭でも豆まきを行っていました。一説によると、「魔(ま)を滅(めっ)する」という語呂合わせから「まめ」をまくようになったようです。

〇また日常でも「まめによく動く」などで使われるように、「まめ」という言葉には「体が丈夫で気が利く」という意味もあり、節分に使われる豆は「福豆」と呼ばれ縁起が良いものとされています。千葉県などは特産の殻付きの落花生を使うところもあると聞いたことがあります。

〇ではその鬼とは何を象徴しているのでしょうか?よく言われるのが、自分の心の汚い部分や弱い部分です。自分だけが得や楽をしようとしたり、相手を貶めたり意地悪をしたりする人は、少し反省することも必要でしょう。

〇誰しも「心の弱さ」はありますので、それから目をそらさずに、気づいたことはためらわずに、自分に取り入れていくことが「学び続ける」ことだと思います。自分の行動面で、普段からだらだら過ごしたり、なまけ心に勝てなかったりすることなども一つの鬼と捉えられるかもしれません。いずれにせよ自分を制御(コントロール)できるか否か、誰にとっても一生涯の課題とも言えます。

〇豆まきの時には一般的に「鬼は外、福は内」と言いながら豆を投げますが、これはご存じの通り、鬼(厄や邪気)は家の外へ、福(幸運や福の神)は家の中へどうぞ、という意味が込められています。鬼も「赤鬼は貪欲、欲望、渇望」の象徴で、「青鬼は瞋恚、悪意、憎しみ、怒り」を表しているそうです。自分自身の悪い心に豆をぶつけることで、福徳に恵まれることを信じて行われてきたのでしょう。

〇中学校では豆まきはしませんが、昨晩自宅で3歳の孫娘に「赤鬼さんやって!」と頼まれても、億劫がらずにやってあげられるのは、年齢を重ねたからかもしれません。

須藤昌英

1月31日(金)学校の長年の重い課題の一つ

〇最近もファストフード店や駅などの誰もが使用する施設で、刃物を使って人に切りつける事件が後をたちません。刺されて亡くなった中学生や大人も「まさか・・」という思いだったことだろうと思います。

〇今から24年前の平成13年6月8日(金)午前10時過ぎころ、大阪教育大学教育学部附属池田小学校に、出刃包丁を持った不審者が自動車専用門から校内に侵入し、校舎1階にある第2学年と第1学年の教室等において、児童や教員23名を殺傷した事件がありました。

〇犠牲者となった8名(1年男子児童1名、2年女子児童7名)と負傷者15名(児童13名【男子5名、女子8名】、教員2名)を知った時の衝撃は、今でも忘れることができません。犯罪史上、類を見ないこの痛ましい事件は社会全体に衝撃を与え、犯人は平成16年に極刑となりました。

〇私はその後、その犯人が公判で語った言葉を記録を読んで知り、身が引き締まる思いをしました。それは「もし門が閉まっていたら、乗り越えてまで入ろうとは思わなかった」でした。その言葉が犯人の本心だとすれば、各学校は常に複数ある門を閉ざしておかなければならず、そのためには門を常に監視したり警備員を配置したりしなければならなくなります。

〇文部科学省が作成した「学校の危機管理マニュアル」には、日頃からの不審者対策の要点がまとめられています。その冒頭には、

「学校には多くの方々が、様々な用事で訪れます。しかし、その中には非常に希ですが、正当な理由がなく校地や校舎に立ち入ったり、立ち入ろうとしたりする者があります。それらの者を不審者と呼びます。学校では、子どもを犯罪被害から守るため、施設設備の状況も踏まえ、まず必要な体制等を整備し、不審者かどうかを確実にチェックする必要があります」とあります。

〇さらに、「不審者かどうかのチェックをし、正当な理由のない者には、丁寧に校地・校舎内及び周辺からの退去を求めます。素直に応じた場合でも、再び侵入する恐れがないかを見届ける必要があります。また退去しない場合、再び侵入しそうになった場合には、速やかに持ち物や暴力的な言動の有無を確かめるなど次のチェックに移ります。」と続きます。

〇前に勤務した学校で1回だけですが、上記のような不審者に対応したことがあります。警察への通報や教育委員会に報告しつつ、近隣の学校に情報提供したり学区内のパトロールの強化をしたりしたことがあります。その後は事なきを得ましたが、生徒が自宅に無事に帰るまで、経験したことのない緊張感を職員全員でもった記憶があります。

〇私も一日の中で定期的に3つの門(正門、東門、西門)が閉まっているか点検したり、わざと目立つ蛍光色のビブス(防犯パトロールの方が着用している上着)を着たりして校内を回っています。もし不審者がこれを見たら、「それ以上の不法侵入を躊躇するのではないか・・」とのねらいがあります。

〇学校はすべての生徒にとって安全な場所でなければなりません。もちろん先ほどのように複数個所に防犯カメラを設置し、随時警備員が校内パトロールをすることが望ましいですが、現状はそこまでいっていません。今いる職員で可能な防犯体制を組みつつ生徒の危機意識の向上も図っていきます。

〇具体的には生徒が学校内に不審者の侵入や危険を察知した場合、速やかに教職員に知らせ,自他の危機を回避できるなど、安全な行動がとれる態度や能力を育成することが重要です。先ほどの「もし門が閉まっていたら、乗り越えてまで入ろうとは思わなかった」という不審者の心理を逆手にとり、学校は防犯意識が高いということをアピールしていくしかありません。

〇一時期は教員も不審者対策の研修として、さすまたや椅子、傘などを使って不審者の動きを止め取り押さえる演習も行っていました。しかし近年は行っていませんので、若手教員はその経験がありません。「忘れた頃に禍はやってくる・・」みたいなこともあるので、研修の計画も考えています。

須藤昌英

【学校の危機管理マニュアル:文部科学省より】

1月30日(木)思考のアウトプットの「書く」とワーキングメモリ

〇学校のすべて授業では、生徒の学びを広げて深めるために、4つの言語活動(聞く、話す、読む、書く)を大切にしています。どれも日常的に無意識で行っていますが、よく考えるとそれぞれの良さや違った負担感があります。

〇このうち「書く」ことが一番生徒たちにとって負担が大きく、前の3つ(聞く、話す、読む)を十分に行っていないと、「自分の考え・思いを書きだす」ことや「自分を客観的にみてそれについて書く」ことは難しくなります。

〇「書く」ことでいうと、生徒たちは毎日、その日の予定やあったことを記録するノートをつけています。そのノートは「タイムくん」というかわいい名前です。担任はそれを読んで、コメントなどを書いたり心配なときは直接声をかけたりしています。

〇やはりこれも「継続は力なり」で、書き慣れている生徒は苦も無く出来事やそれに関する自分の思いなどをスラスラ書いています。またそれに比例?するように、授業で使うノートなども効率よくまとめているようです。

〇頭の中の考えや思いを書き出すことにより、その文字を再度自分の目で見ることになります。そうすると自然と心が安定したりその後の事の処理をスムーズにイメージできたりとメリットがあります。

〇「ワーキングメモリ」とは “脳のメモ帳” とも呼ばれる脳機能のことですが、実際の科学的な実験で、書くことでワーキングメモリと精神的な部分の改善が見られたそうです。ワーキングメモリの役割として会話や読書、計算など、仕事や日常生活におけるあらゆる作業や動作に必要な情報を一時的に記憶し処理します。

〇このワーキングメモリを鍛えると、頭のなかで常に整理整頓ができている状態になるそうです。これらをふまえると、いまの悩みや関心事について書き出すことがワーキングメモリにいい影響を与え、頭のなかの整理整頓を助けてくれると考えらえます。

〇ただたとえ普段は頭の整理ができている人でも、過度に忙しくなったり、ストレスが続いたりすると、頭のなかは徐々に混沌としてきます。いつもは正常に機能している脳が、うまく働いてくれない状況になることもあります。頭の整理整頓における情報のアウトプットは、誰の脳にとっても有益だと言えるでしょう。

〇私も毎日2種類の記録をつけています。一つは仕事に関することで「執務記録」です。その日に学校内であった報告事項や今後の方向性などを記録しながら様々なアイデアが頭に思い浮かびますでてきます。これも書くことで頭が整理できていると感じます。

〇特に最近、自分の記憶力に若い頃よりは自信がなくなってきているので、1カ月前の記録を見ると「そういえば、こんなことがあった」と思い出せます。過去を整理できれば、これからの先の展望ももちやすいので、定期的に確認するようにしています。

〇もう一つは私的な「日記」で、こちらは市販の「十年日記」を使用しています。例えば10年分の「1月30日」が1ページに縦に並んでいますので、書く時にはページをめくらなくても、昨年や一昨年の同じ日に何があったかを見ることができて便利です。

〇またそれによって、「次は~をしておいた方がいいかな」などを考えるきっかけになります。ただ書くスペースは小さいので、あったことや感じたことを3行程度にまとめて書いています。

〇日々成長を続ける生徒が「書く」活動をするのは、上述のような記録を残すためよりも、新しい知識や概念を獲得した際に、それに対する自分の考えをアウトプットすることで、それを整理したり他の知識とのつながりを考えたりすることが目的です。もちろんその考えは常に変化しているので、自分の考えの変遷を振り返ることもできます。

〇「良くノートなどをきれいに書くこと」は大切ですが、それ自体が目的ではありませんので、最終的には自分だけがわかるような字体で書くのでかまわないと思います。ただ書いたものを人に提出する場合には、読む人が見やすく書くのも大切でしょう。

〇実際に私も「執務記録」や「日記」は字体を整えることはせず、殴り書きがほとんどです。そのような視点で今度お子様のノートを見たときには、「自分なりによく書けてるね。書いて残すことはよいことがあるね。」のような話をしてみてください。

須藤昌英

1月29日(水)学校が行う教育旅行の持続性について

〇昨今の物価高騰、インバウンド(訪日外国人客)の増加、バスの運転手や旅行会社の人手不足などの問題は一般社会だけではなく、学校教育にも大きな影響を与えています。

〇先ほどのさまざまな原因が複雑に絡み合い、公立学校の教育旅行(修学旅行・林間学校・校外学習など)がこれまでにない窮地に追い込まれています。それらの校外で行う学習は、とうてい教員だけの力ではどうしようもなく、専門の旅行業者との連携は不可欠です。

〇具体的には新幹線やバスなどの移動手段、宿泊先の予約や手配、見学場所の情報や調整をサポートしてくれる添乗員が必要で、それを含めて実施する旅行のほぼ1年前に学校としての基本計画を旅行業者に示し、旅行プランを立ててくれるように依頼していきます。

〇そこで従来ですと、大手旅行会社数社に見積もりをお願いすれば、各社が案を作成しその後学校で直接各担当者による提案(プレゼン)をしてもらって決めていました。ただ最近はそのプレゼンを辞退する会社も出てきました。

〇特にこの数年のコロナ禍で、教育旅行がピタリとなくなりましたので、旅行会社も人員を縮小したりしており、急にコロナ禍の前のように元に戻すのは困難なのは理解しています。前述の影響で明らかに費用も値上げされていますし、添乗員などの人手不足はどの業界も変わりありません。

〇先日、文部科学省から次のような内容の文書が各学校に通達されました。要約します。

「昨今の深刻な人手不足により、修学旅行等(修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室などの校外で行う活動をいう。以下同じ。)が集中する時期を中心に、貸切バスや宿泊施設の手配が困難な状況になってきております。こうした状況も踏まえ、修学旅行等を円滑に計画及び実施するため、地域の実情等にも鑑み、実施時期に係る柔軟な御検討をお願いします。なお、国土交通省及び観光庁において、修学旅行等の実施時期を御検討いただく際の参考としていただけるよう、都道府県ごとの貸切バス、宿泊施設の繁閑状況をまとめたリーフレットを作成したとのことで共有がありましたので、併せてお知らせします。 ついては、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、本件を周知いただくよう、よろしくお願い申し上げます。なお、貸切バスや宿泊施設の繁閑状況について御質問等がある場合は、別紙記載の国土交通省及び観光庁へお問合せいただくようお願いします。(別紙)修学旅行等の実施時期の柔軟な検討のお願いについて(依頼)

〇要するに、「まずは旅行等の実施時期を適宜ズラすなどの検討をしなさい」ということですが、すでに来年度の予定については昨年から検討を重ねてきており、大枠は決まっているので、今のこの段階では微調整の段階です。実際に6月前半に2年生の林間学校(長野県方面)、後半に3年生の修学旅行(関西方面)がすでに予定されています。

〇教育旅行自体の目的としては、「体験学習」「団体生活」「名所観光」などがありますが、その効能として「気づき」「学び」「人間関係の構築」などがあります。昔から「可愛い子には旅をさせよ」とあるように、教育旅行というカテゴリー分けをせずとも、旅そのものに教育的効果があることは私の教員としての経験からも断言できます。

〇この教育旅行の継続の危機をなんとかして脱していく手段を模索していくしかありません。

須藤昌英

1月28日(火)ハンカチと爪の点検はなんのため?

〇毎週火曜日の朝の会ではクラスの生徒を対象に、保健委員が毎日「ハンカチを持参しているか」「爪を適度に切ってあるか」を点検しています。以前のコロナ禍ではこの他にマスク点検があったり、自主的に除菌用のウエットティッシュなどを持参している生徒も多かったのを覚えています。

〇時々あすなろ学級の朝の会に同席しますが、生徒たちの点検の際、私も一緒にその2つを点検します。昔から私はハンカチを2枚(ズボンの左右のポケットに)持ってきています(1枚は手洗い用、1枚は汗ふき用です)。それを生徒たちに見せると、「へえ~」と驚かれました。何の驚きだったかはわかりませんが、生徒の反応は面白いものです。

〇ふとハンカチの語源は何だっけ?と思い調べると、「ハンカチ」は「ハンカチーフ」の略のようです。 英語ではHANDKERCHIEF( HAND+KERCHIEF)で、KERCHIEFはそれ自体が頭に巻く正方形の布のカーチフ、ネッカチーフ、ハンカチ等を意味します。

〇ハンカチの必要性として、手を洗った後の自然乾燥は不衛生と言われています。丁寧にせっかく手を洗っても、ハンカチやペパータオルなどできちんと水分をふきとらないと不衛生だということをあまり生徒は知らないようです。よく「自然乾燥だ・・」と言いながら手を振っている生徒もいます。「少なくとも友達にかからないように・・」と注意したこともあります。

〇調べてみると雑菌のついた手を石鹸で洗うと菌の数は1/100程度に減少し、その後水分や汚れをきちんとふきとるとさらに1/10程度まで減少させることができるそうです。要するに手を清潔に保つためには、洗った後にきちんと水分をふきとることが不可欠です。

〇以前に担当していた生徒の中には、友達のハンカチを借りて手を拭いている生徒もいました。人が濡れた手をふいて湿ったハンカチには、雑菌がいる可能性があります。そのように他人のハンカチを使うことはリスクを伴うので、止めるように指導したこともありました。

〇一方で爪は何の役目を果たしているか、これも普段はあまり考えません。爪点検をしても「なぜ短くしておいた方が良いか」を理解していなければ、点検のために切るというただその場限りの単純な作業になってしまい、持続性はありません。

〇私は中学生の頃の一時期、爪を噛む癖がありました。野球をしていましたので、練習でボールが指に当たり突き指や爪をはがした経験があり、定期的に爪切りを使う前に噛んでちぎっていたのでした。今考えれば不衛生極まりないですが、その頃は短くなればいい・・としか考えませんでした。私の経験からも中学生年代は、自分なりの合理性や効率性を求めます(これは立派な成長でもあります)が、周囲からみると?の場合も多いものです。

〇そもそも爪は表皮の角質が変化・硬化して出来た皮膚の付属器官で、タンパク質の一種「ケラチン」でできています。哺乳類では種によって様々な形状をとり、ヒト以外の他の動物の爪は扁爪(ひらづめ)・鉤爪(かぎづめ)・蹄(ひづめ)と、それぞれに特化しています。

〇なぜ爪があるのかというと、人間の手や足の骨は指先まで達しておらず、指先には神経が集中しているため、爪が指先を保護しています。爪があることで指先に上手く力を入れることが出来たり、指で小さい物をつまむ細かい作業もできるようになっているのです。

〇また足を使った「立つ」「歩く」などのときも、指先に力を加えてうまくバランスを取れているのは爪があるからこそで、爪は動物にとって重要な役割を果たしています。

〇爪は定期的に長さや形を整える必要があります。主な理由は3つで、1つは「ケガの防止のため(自分に対しても他人に対しても)」、2つ目には「雑菌の侵入の防止(爪と指の隙間に汚れから)」、最後は「身だしなみ・マナー(これは人によって様々)」の観点です。意外に手や爪は他人から見られているものです。

〇先日契約している生命保険の外交員さんの担当が交代するということで自宅に来ましたが、新しい若い担当の方の爪はデコレーションされており、名刺を差し出す際には自然と爪に目がいきます。人によっては「きれいですね」と話しかけてその後の会話ももりあがるでしょうが、私などは嫌悪感こそはありませんが違和感は正直ありました。私が古い感覚なのでしょうが、難しい問題です。

〇とにかく生徒たちには、健康の面からハンカチを使ったり爪の手入れをしたりして清潔感を保ってほしいと思います。

須藤昌英

1月27日(月)「命は時間」

〇先日の給食時の放送で、シンガーソングライターの竹内まりやさんが歌う「いのちの歌」が流れていました。この曲は竹内さんが次の世代に伝える歌として作詞したもので、生徒たちも聞いたことがあるらしく聞き入っていました。最近では卒業式でもよく歌われるそうです。

〇昭和生まれの私の世代は、竹内まりやさんや夫の山下達郎さんは共になじみの深いアーティストで、思わず口ずさんでしまう歌も多くあります。才能のある夫婦として、多くのファンがいます。

〇この歌詞には竹内さんが「生かされていることへの感謝を歌で表現したかった」と本人が語っている特別番組が数年前に放送されました。誰しも生命に限りがある、だからこそ現在を懸命に生きたいとは誰もが心の奥で願っていることだと思います。

〇Youtube動画では、竹内さん本人が「いのちの歌」を心込めて歌っています。シンプルだけど強いメッセージが伝わってきます。歌詞を紹介します。

生きてゆくことの意味問いかけるそのたびに

胸をよぎる 愛しい人々のあたたかさ

この星の片隅でめぐり会えた奇跡は

どんな宝石よりもたいせつな宝物

泣きたい日もある絶望に嘆く日も

そんな時そばにいて寄り添うあなたの影

二人で歌えば懐かしくよみがえる

ふるさとの夕焼けの優しいあのぬくもり

本当にだいじなものは隠れて見えない

ささやかすぎる日々の中にかけがえない喜びがある

いつかは誰でもこの星にさよならを

する時が来るけれど命は継がれてゆく

生まれてきたこと育ててもらえたこと

出会ったこと笑ったこと

そのすべてにありがとう

この命にありがとう

〇「いのち」と聞くと、10年前に105歳でお亡くなりになった聖路加国際病院名誉院長の日野原重明氏の言葉を思い出します。日野原氏は、「生活習慣病」という言葉をつくり、死ぬ直前まで医師として現役を続け、予防医療や終末期医療の普及に尽くした方です。

〇それは日野原氏が若者たちに送った「命とは君たちが持っている時間である」という言葉です。日野原氏は一貫して「命の尊さ」をテーマとしてあちこちで講演されました。日野原氏の言葉を続けて引用します。

「これは難しい問題だからなかなか分からないけれどもね。でも『自分が生きていると思っている人は手を挙げてごらん』と言ったら、全員が挙げるんです。『では命はどこにあるの』って質問すると、心臓に手を当てて『ここにあります』と答える子がいます。僕は聴診器を渡して隣同士で心臓の音を聞いてもらって、このように話を続けるんです。『心臓は確かに大切な臓器だけれども、これは頭や手足に血液を送るポンプであり、命ではない。命とは感じるもので、目には見えないんだ。君たちね。目には見えないけれども大切なものを考えてごらん。空気見えるの? 酸素は? 風が見えるの? でもその空気があるから僕たちは生きている。このように本当に大切なものは目には見えないんだよ』と。」

○さらに「それから僕が言うのは、『命はなぜ目に見えないか。それは命とは君たちが持っている時間だからなんだよ。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。どうか一度しかない自分の時間、命をどのように使うかしっかり考えながら生きていってほしい。さらに言えば、その命を今度は自分以外の何かのために使うことを学んでほしい』ということです。」

〇医師としての仕事を全うしつつ、若い人たちへのわかりやすい説明は見事としか言いようがありません。何かの機会に本校生徒にもあげたいです。

須藤昌英

【日野原氏の著者】

1月24日(金)1学年授業「家庭科の食」と「音楽科の箏」

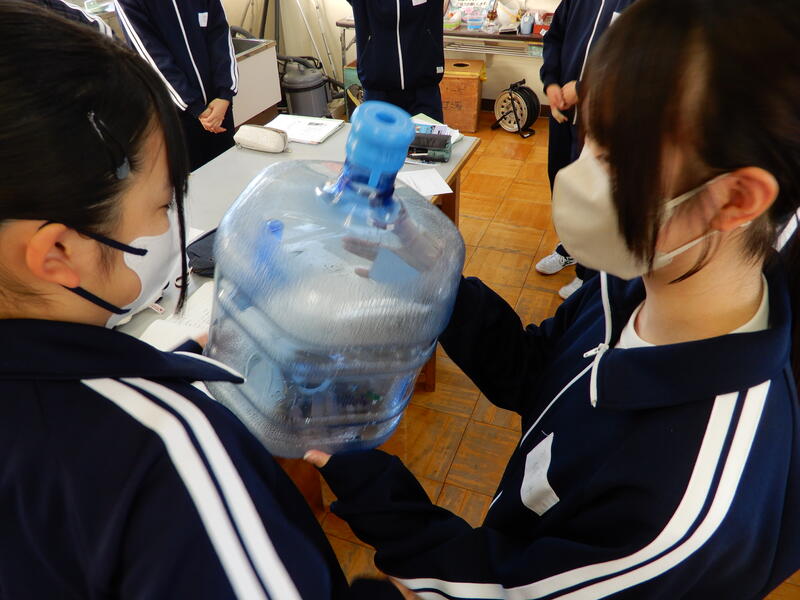

〇1学年は各クラスごとに家庭科の時間に初めての調理実習を行っています。家庭科の目標には、「健康・安全で豊かな食生活に向けて考え、工夫する活動を通して、中学生に必要な栄養の特徴や健康によい食習慣、栄養素や食品の栄養的な特質、食品の種類と概量、献立作成、食品の選択と調理などに関する知識及び技能を身に付け、これからの生活を展望して、食生活の課題を解決する力を養い、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を育成すること」があります。

〇特に食事の役割と中学生の栄養の特徴については、生活の中で食事が果たす役割について理解すること、中学生に必要な栄養の特徴が分かり、健康によい食習慣について理解することがあります。また食品の不適切な扱いによっては、食中毒などにより健康を損ねたり、生命の危険にもつながったりすることから、健康で安全な食生活を営むためには、調理における食品の衛生的な扱いに関する知識及び技能を習得する必要があることにも気付くようにします。

〇今回は、スパゲティミートソースとフルーツポンチをつくりました。指導に当たっては、食生活調べや話合いなどの活動を通して、食事の役割について具体的に理解できるよう配慮しています。例えば、毎日の食事や様々な行事などでの食事場面を振り返り、その時の様子や気持ちを思い出して、生活の中で食事が果たす役割を考えたり、小学校家庭科や保健体育科等との関連を図り、食事と健康に関する調査結果等を活用して、食事が果たす役割を考えたりする活動などを行なったりしています。

〇生徒たちは班で協力し、時間内に準備、調理、飲食、片づけなどを手際よく行っていました。また並行してリンゴの皮むきテストも実施しました。私が小学生の頃とは違い、今の男子中学生は包丁の扱いや盛り付けの工夫などが手馴れている印象を受けました。生徒たちには、自分の食事について考える良い機会になったようです。

〇昨日は箏(13弦)の体験を1学年の1クラスごとに武道場で行ないました。2名ペアになり4名の講師の方々に指導してもらいました。琴の優雅な音色が武道場内に響き渡り、ふたたびお正月を迎えたような雰囲気を味わいました。

〇調べると箏は、奈良時代に中国(当時の唐)から日本に伝わり、雅楽の伴奏楽器として演奏されたのが始まりのようです。 平安時代には貴族の楽器として使われ、「源氏物語」の中にも箏が登場します。

〇私も滅多に琴を聴くことはありませんが、箏の音色といえば、「美しい音、凛とした音、おしとやかな音」のようなイメージではないでしょうか。実際、箏の音色は凛として美しいです。

〇箏は、西洋楽器と比べると音はそこまで大きくはありませんし、アンプに繋げるわけでもありません。どちらかというと一歩引いた奥ゆかしさを感じる楽器です。そういう意味でも、日本的な楽器だと思います。

〇現代では和楽器バンドをはじめ和ロックとしてのジャンルも確立され、若い層からの人気も高まっているようです。You Tubeにも多くの演奏画像があり、特にアニメでも箏が扱われるようになって、より時代に沿った箏曲になっています。

〇三味線などの和楽器同士だけのコラボではなく、ギターやベースなどとも一緒に演奏されることも増えているそうです。千年以上の時を越えて、箏は時代に沿ってジャンルは移り変わりながらも愛され続けています。生徒の中には、もっとやってみたいと感じた人もいることでしょう。

〇最後の講師の方々の模範演奏は、「さくら」と「やさしさに包まれたなら」でした。特に後者は現代的な歌ですが、聴いているとこれまでと違うイメージが広がりました。

〇生徒からは講師の方々に質問として、「いつから習い始めましたか?」「始めたきっかけは何ですか?」「爪の痛さは感じませんか?」「テンポのよい曲も演奏できるのですか?」等があり、丁寧に答えてもらいました。

〇生徒たちの演奏する「さくら」を聴きながら窓の外をみると、この時期ですからもちろん咲いていることのない桜の木が、まるで満開であるように感じました。楽しく優雅な時間でした。

須藤昌英

1月23日(木)学びの主体としての記憶の種類と授業研究

〇昨日は6つの授業において、市教委から指導主事を招き、授業検討会を行ないました。教職員には研修の義務があり、その項目の一丁目一番地は授業研究(いかに工夫して展開するか)です。以前は「生徒にとってわかりやすい授業」を目指していましたが、今は「生徒が学びの主体となり、自ら学びに向かう」ための工夫が焦点となっています。

〇教員はもちろん丁寧に基本事項などを生徒に教える技術も必要ですが、「生徒にとってわかりやすい授業」となると教員側の視点に重きがおかれ、どうしても生徒は「受け身」の立場になってしまいます。そうではなく「生徒はすでに自ら学ぶ力をもっており、その力を引き出しつつ授業の最後にはより深い学びに導く」ことを教員の一番大切な視点にしています。

〇高校入試が連日行われ、3年生の生徒たちは中学校3年間の授業内容を復習して試験問題に取り組んでいます。言うまでもなくすべての学習の基本は、「まず覚えられる範囲で基礎的な事項を覚えつつ、次に理解できた事項を確実にいつでも使える知識にする」ことです。

〇記憶をつかさどる人間の脳の海馬については前にも書きましたが、海馬の活躍に期待するのには、テスト準備の期間中もできるだけ睡眠を確保し、食事や運動を含め規則正しい生活をすることが重要です。

〇昔から「一夜漬け」つまり直前に詰め込むやり方の是非が議論されてきましたが、「一夜漬け」のようなものを「集中学習」と呼ぶに対し、逆に毎日コツコツ勉強することを「分散学習」といいます。ただし「分散」とは注意力が散漫で集中していないという意味ではなく、時間を区切って少しずつ行うことです。

〇また学習とは、「ものごとの関連性を習得すること」でもあり、今まで独立していた事実が頭の中でつながることです。簡単な例では、「GO」と「行く」のように、英語と日本語の意味の結び付けを行うことがあげられます。このつながりを強固にするには、繰り返し「学び続ける」しかありません。

〇「上手に覚える」ような成功を導き出すためには、それだけ多くの失敗が必要で、記憶とは「失敗」と「繰り返し」で形成・強化されます。何度も失敗すると、それでやる気がなくなっていきそうになりますが、その解決策の一つが、「得意な面を活かして学習する」ことです。苦手な教科は誰にでもあるもので、その苦手分野でクヨクヨせず、逆に得意を素直に活かすと、全体として成績が上昇することが知られており、教育心理学では「特恵効果」といいます。

〇これはテスト当日にもあてはまります。テストを受けている際中も、自分の得意な問題から手を付け、そこから自信がつくと、やる気や集中力が高まります。よく食事で、「美味しいものを最後に食べる」「美味しいものは最初に食べる」のような話がありますが、学習については圧倒的に後者が有利で、「得意なものは最初にとりかかる」です。

〇このような学び手の科学的な学習の仕組みを教える側の教職員も理解した上で、冒頭のような教材研究をしていかないといけません。授業後の検討会でも授業者、参観者、指導主事の中で活発な意見交換がありました。私もそうでしたが、このような話し合いでは目の前に生徒たちが学びに向かう姿を思い浮かべながら行っています。「次の時間ではこんな工夫をしてみよう?」これがまた教職員としてはとても楽しい時間なのです。

〇また今日も各クラスで行われている授業を参観していきます。

須藤昌英

1月22日(水)青年期における心の素直さ

〇昨日の午後は、学区にある県立柏高等学校の第3回学校評議委員会に出席しました。歴代の富勢中校長は、柏高等学校の学校評議員となっています。今回は今年度の柏高等学校の学校評価の分析と今後の取り組みの説明を受け、評議員として意見を述べるものでした。

〇評議員のメンバーは麗澤大学の先生を委員長に、学区の小中学校校長、近隣住民の代表、町会役員、柏高校PTA会長、柏高校同窓会長で、高校側からは、校長、教頭、事務長、各部会の部長の教諭が列席します。高等学校側からの報告を受け、各委員が質問したり意見を述べたりする場でした。

〇冒頭に柏高等学校長からは、先週の大学入学共通テストに、現役や浪人も含めて300名の生徒が受験したと聞きました。この時期の受験の緊張感が伝わってくるとともに、県内公立高等学校の中でも進学重点校として、日頃から授業、行事、生徒指導、進路指導、キャリア教育などに取り組んでいる様子がわかりました。

〇私もこの3年間で、1年に3回ずつ合計9回も柏高等学校を訪問し、数回授業も参観させてもらいましたので、だいぶ柏高等学校については詳しくなりました。ちょうど一年前には、柏高校の生徒会長が富勢中卒業生というつながりから、北柏駅やスーパーなどで「能登半島地震への募金活動」を本校生徒会役員と合同で実施しました。その時もどの高校生も素直な印象を受けました。

〇来月は本校からも多くの生徒が柏高等学校を受検しますので、今後も連携していくことになります。

〇昔から「素直な子はのびる」と言われます。本校生徒も素直ですが、高校生でも「素直さ」を継続することは、自分の経験から考えても難しいと感じてしまいます。ただ人によって「素直さとは?」と問われればその答えは変わってくるとも思います。広辞苑で「素直」を調べてみると、

「①飾り気なくありのままなこと。曲がったり癖があったりしないさま。質朴。淳朴。②心の正しいこと。正直。③おだやかで人にさからわないこと。従順。柔和。「忠告を―に聞く」④物事がすんなりゆくこと。とどこおりないさま。⑤技芸などで、癖がなく、すっきりしていること。」とあります。

〇まず親や教員からの視点で素直とは、「きちんと言われたことをやり、たとえ間違いを指摘されても反意を示さずになおそうとする」が一番強いイメージだと思います。乳幼児期は初めて挑戦することばかりで成功と失敗を繰り返しながら、コミュニケーションやその他のスキルを身につけていきます。その際は「~したらいいよ」と大人の意見をまずはそのまま受け入れる子がほとんどだと思います。しかし中学生になって、乳幼児と同じ質の「素直」であったならば、それはそれで心配になります。

〇逆に「素直さが欠けている」となると、「自分の非を認められない、人の話を聞こうとしない、わからないことをそのままにしておく、自分のやり方に固執する、人に感謝ができない」など、大人からみると「厄介な子」となるのでしょう。私なども小学校高学年から中学生の頃は、「これではいけない」と思っていても、指摘された内容よりも「~しなさい」に対して理由もなく反感を抱いていました。

〇しかしだれもが成長過程で一時期にそうであったのではないでしょうか。素直になれない原因は、他人と自分の違いを意識したり、自分は自分で考えてやってみたいと思ったりすることが多くなったわけですので、ある意味「順調な成長」とも受け止められます。

〇では中学生以上の青年期の「素直」とはどんなことでしょうか?私は何より、だれもがもっている自分の「弱さ」と向きあえるかどうかだと思います。私たちは不完全な存在ですから、至らないことも間違うことも、すぐにはできないこともたくさんあります。それでも生きていく中で、小さな気づきとか発見をすることがあります。そこでそれがたとえささやかな気づきであっても、「あーなるほどそうだったのか」「これまで自分は間違っていたなぁ」と気づくことができます。

〇そしてその弱さや不完全さに誠実に向き合い、気づいたことをためらわずに、これからの生き方に反映できる、それが「素直」であり、そういう自分も大人でありながら「そうありたい」と常々思っています。ただしそのためには、自分の中に自己を認め肯定する気持ちが絶対に必要です。

〇私もクラス担任をしていた際には、生徒を注意するときに、やっていることは間違っているけれど、それをやっている生徒本人を否定すること(こちらがそう思っていなくても相手がそう思うことも含めて)が極力ないようにしてきました。

〇今の日本には様々な課題はありますが、少なくともだれもが「自分の人生に対して、自分で決めていける」環境は用意されています。自分で決めることで、何かうまくいかないことにぶつかっても、人のせいや条件のせいにして逃げることを踏みとどまることができます。

「素直」・・今の自分を大切にし(自己肯定感)、将来の自分に期待する(自己有用感)生徒 を育てていくことが、学校の使命だと思います。

須藤昌英

1月21日(火)大寒とトランプ氏アメリカ大統領就任

〇昨日、歴史的に日本の権力者(政治のリーダー)は、災害の後に大きく変化するという養老孟司氏の言葉を伝えましたが、折しも今朝未明にアメリカでは、第二次トランプ政権がスタートしました。

〇ある調査によると、約1割の日本企業で「プラスの影響(株価の上昇や円高への転換を期待する声)」を見込んでいる一方で、「マイナスの影響(関税を上げて輸出がしにくくなるや防衛費の負担増による産業界への予算縮小など)」を見込む企業は4割を超え、「分からない」とみる企業も4割近くあるそうです。もちろん「就任後でなければ予測が付かない」「良い悪いどちらに転ぶか現時点では分からない」といった先行きに対する不確実性への警戒感を表す声も複数あります。いずれにせよ多くの企業で第2次トランプ政権に対して不透明感を持っていることがわかります。今後の日本政府の対応に注目していくことが必要です。

〇このように国レベルの影響もありますが、人レベルの影響も考えます。日本人の相手への気遣い(別の見方では忖度)はこの国の文化や風土の根底をつくっていますが、その対極にある個人及び自国第一主義のリーダーの発言は、大人の私でも「そんなことまで真顔で言うのか」「どこまでが本音だか見当がつかない」と啞然にとられることも多いです。

〇さて中学生にとって、トランプ氏はどう見えるのでしょうか?そもそも「アメリカの大統領なんか興味がない」という生徒もいるでしょうが、少なくとも卒業時くらいまでには、いろいろな社会情勢にも自分の意見をもってもらいたいです。

〇始業式の中で、「言動の一致(言っていることとやっていることに矛盾がない)ができている人は、社会の中で信頼されます」と生徒たちには話しましたが、決して昔の古臭いことではないと思っています。

〇トランプ氏のいろいろな発言もそれが「本気なのか?脅しなのか?」を見極めることは難しいかもしれませんが、少なくとも日本人があまり考えない発想を客観的にこちらが学ぶことはできると思います。一度ご家庭でも生徒と話題にしてみてください。

〇日本の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬など4つの季節を表す言葉の他、春分、夏至、秋分、冬至などが良く知られています。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたので、4×6の「節気(せっき)」があるようです。私も一昨年「還暦」を迎えるにあたり、日本にあるそのような数学的な規則性をいろいろと調べました。そのように身の回りには算数・数学に関わることが多くあります。

〇昨日はその二十四節気の一つである「大寒」で、一年でいちばん寒さが厳しくなるころとされます。私は普段は飲酒の習慣はありませんが、さすがにお正月はお客様などと一緒にお酒をいただくことが多かったです。特に日本酒に詳しい方から、日本酒は「寒仕込み」のものが美味しいということをよく聞きます。「寒造り」とも呼び、冬場の寒い時期に仕込むのが、日本酒伝統の製法らしいのです。

〇「なぜ、冬場に仕込むのか?」を少し調べてみると、まずは原料である新米が秋に収穫されることや寒い時期だと雑菌が繁殖しにくいことがあげられるそうです。また日本酒の仕込みは、温度管理がとても重要で、低温だと余計な雑菌の繁殖を抑え、お酒をつくる微生物が、よい働きをしてくれる(もろみをゆっくりと時間をかけて発酵させる)ことを初めて知りました。そういう知識があると、今度飲むときには、違った味わいになるかもしれません。

〇また「大寒」前後には、武道では「寒稽古」、神事では「寒中水泳」などをして自分の心身を鍛えることは昔からの風習のようです。あえて厳しい条件で自分を磨くことは、自分の可能性を伸ばすことになるということでしょう。

〇受験生は毎日、体調を整えつつ目前の入試に全力で取り組んでいます。確かにこの寒い時期にある受験は大変ですが、この経験は必ず後で役にたってきます。無事に実力を発揮することを願っています。

須藤昌英

1月20日(月)阪神淡路大震災から30年(自分事として捉えることから)

〇17日は阪神淡路大震災から30年が過ぎ、テレビの特集でもこの30年間で日本の防災対策が進んだ面と未だ遅れている面を伝える番組が多くありました。地質の専門家に言わせると、「日本地図を眺めると長年の傷跡(災害によって地形が変化)が手に取るようにわかります」となります。日本は災害大国であることは間違いありません。

〇私の長男は、阪神淡路大震災の次の日に生まれたので、先日ちょうど30歳になりました。当初の出産予定日がちょうど震災の日でしたが、なかなか生まれずに結局その晩は私も病院の待合室で朝まで過ごしました。生まれた1月18日の朝刊(今でも保管してあります)は、すべての新聞のトッブ記事は前日の震災を伝える大きな写真がありました。おそらく息子本人もそのことは今でも自覚していると思います。

〇震災当日に被災地で生まれた赤ちゃんも当時は大きく報道されました。確かそのお母さんは震災の午後に産気づき、一人で病院に何とかたどり着き、ものの15分で出産したというエピソードが記憶にあります。10年前にその男の赤ちゃんが成人式を迎えたニュースがありましたので、今は30歳になっているはずです。

〇あの震災の経験から学ぶことは重要であると誰もがわかっていますが、現実は目の前のことに忙しくあまり真剣に考えません。「もしかしたら自分の街でも今大きな地震が起きるかもしれない」と自分事に感じることは毎日は難しいかもしれません。

〇その後も日本各地で災害が起きるたび、そのことへの想定や準備の不足は指摘されます。しかし一気に「ここまで準備をしておけば大丈夫」というラインは明確ではないため、遅々としていると捉えられているのでしょう。

〇解剖学者で「バカの壁」などの多くの著書がある養老孟司氏は、たびたび日本という国の特徴を災害と結び付けて著書やYoutubeなどで発信しています。養老氏は「長い歴史を見ると、日本の社会を根本から動かしてきたものは、天災ではないか。最近、そう考えるようになりました。」と静かに断言しています。

〇養老氏の説を要約させてもらいます。

「日本では災害の後は必ず大きな変化が起こる(具体的には必ず法と秩序が表面に出てくる)。例えば「方丈記」に書かれているが、源平の争乱の時、1185年3月24日に平家が壇ノ浦で滅んだ4カ月後の7月9日に京都で大地震(M7.4)が起きている。その後、平安の貴族政治から鎌倉の武家政治へと変わっていく。近年では安政の時(1854年の安政東海・安政南海地震)には、安政の大獄(1859年)が起きている。災害時には極端に国論が分裂する可能性がある。その時に「暴力集団」がどっちにつくかで問題になる。やっぱり権力側になるでしょうから、どういう考え方の人をリーダーにするかで日本の未来が決まる。安政の地震の後は、安政の大獄から明治維新になっていく。・・・」

〇とても面白い視点だと思います。国の歴史がその国の地学と密接に関係していることがよくわかります。さらに氏は「今後起こるだろう社会を変えうるほどの大災害は南海トラフ地震でしょう。ある専門家は2038年と予測しています。もし安政のように、首都圏直下型地震も同時に起これば、あるいは富士山噴火も起これば、多くの人々の日常生活が変わらざるを得なくなります。もしそうなれば世の中はますます混乱し、それに日本という国は大きく変わっていくことでしょう。」

〇先日も「南海トラフ地震の今後30年間で発生する確率が80%に高まった」という報道がありました。身近なことから地震に備える行動につなげていくしかありません。

須藤昌英

【平成7年1月18日の朝刊トップ面】

1月17日(金)市内新人駅伝・ロードレース大会&防寒着あれこれ

〇今朝は阪神淡路大震災からちょうど30年でした。夜明け前の地震でもあり多くの方がお亡くなりになりました。ただ段々とその記憶が風化されていることが課題のようです。私もその教訓を生かすことを常に考えていますが、まずは「今もしここで地震が発生したら・・」と当事者意識を継続することだと思います。

〇昨日、県立柏の葉公園と総合競技場において、令和6年度柏市中学校新人駅伝大会が行われました。公園内の巡回コースを、一人が約2000m、女子は5人、男子は6人でタスキをつなぎました。結果は女子Aチームが18位、男子Aチームが9位、男子Bチームは参考記録(体調不良者が出たため)でした。風もなく太陽が出ると暖かさを感じましたが、普段の練習の成果を出しきりました。

〇午後はロードレースが行われましたが、2名の選手が駅伝と同じコースを走り、良い経験となりました。長い距離を走ることのためには、強靭な体力(健康的な体)さえあればいいものではありません。走っている間は、他の人を競うというよりも、自分自身と向き合い続けるメンタルが必要です。「こんなにつらいのになんのために走っているのか」「もうやめてしまおうか」などの自分自身の中にある『甘い』誘惑に打ち勝つことは、学習面やその他の面で役にたちます。

〇昨日の駅伝応援は、日差しがあるときは暖かく感じましたが、さすがにこの時期ですので立っているだけで底冷えしました。選手以外の人はダウンコートにマフラーや手袋などをしていないととても耐えられない感じでした。

〇朝、正門に立っていると、いろいろな防寒着を着た生徒が登校してきます。マフラー、手袋、ネックウォーマーももちろんですが、この時期はマスクも一つの防寒着になっているようです。外着としては、部活用のウィンドブレーカー、市販のダウンウエアー、足もとまでのグランドコードなど、様々です。ただ個人のロッカーが大きくないので、教室内での保管ができるものに限られています。

〇手にもった携帯用の使い捨てカイロも有効です。手がかじかんでいると、身体全体まで寒い気がしますので、もっと使ってもいいと思います。ただ生徒には、使用が終わって不要になったら、自宅へ持ち帰って捨てるように指導していますので、もしかしたらそれが面倒?なのかもしれません。以前に勤めた学校では、その使い捨てカイロが教室のゴミ箱に大量に捨てられ、処分に困った経験もありますので、致し方ないこともご理解ください。

〇防寒対策には重ね着が必須であると言われており、調べてみると今は、重ね着をレイヤリングとも言うそうで、「ベース、ミドル、アウター」と分かれており、それぞれ「〇〇レイヤー」ということを初めて知りました。ベースとは要するに、肌に密着する1番下に着る防寒インナー(アンダーウェア)のことで、最近は汗や水蒸気を熱に変えて発熱するものが主流になっていますね。

〇また寒さ対策には、暖かい空気をうまく体の近くでためることも重要で、その状態を羽毛を使った衣類(ダウンのコートやジャケット)が有効のようです。私も以前はジャケットや背広の下にベストを着用していましたが、近年は「インナーダウン」として、薄手のダウンを着始めましたら、暖かいので脱げなくなりました。そのようにアウターの中に着る防寒服のことを、ミドルと呼び、これにより防寒効果はぐーんと上昇し、暖かさを持続することができます。

〇生徒は制服やジャージの下に、カーディガンやセーターを着用しています。ただし色は、白、黒、グレー、ネイビーなどを基調としたものとしています。休日に私用で外へ出かけるのであれば、特別に規制はなくてもいいと思いますが、生徒にとって学校は、一応「公用的な場所」ですので、使い分けをすることも学びだと思います。

〇最後のアウターレイヤーは、保温性もそうですが、防水や防風に優れたものが理想ですね。ぴったりフィットするサイズ感よりも、少し余裕があり、空気をたくさん含めるサイズを選ぶことで、より保温力がアップします。

〇またマナー面では、自宅に帰る以外は、「防寒着等は玄関で脱いで手にもって建物に入る」のが社会人の常識ですので、現在はそれを生徒に強いてはいませんが、知識として覚えておいても損はないと思います。「大人になって初めて聞いた」ではなく、知っておいて必要な場面(将来の会社訪問や就職面接など)になったら実行すればいいと思います。

〇よく「フォーマル」と「インフォーマル」と区別しますが、それぞれの場面で服装を適切に切り替えることが、気持ちを切り替える一助にもなります。生徒には、「決まりごとやマナーだから守る」だけではなく、「どうして使い分けるのか?」を、自分事として考えてもらいたいです。

須藤昌英

1月16日(木)「ラン活」と「脱ランドセル」

〇近年では「ラン活」という言葉が聞かれるようになりました。「ラン活」とは、小学校新1年生になるわが子や孫のために、保護者や祖父母がランドセルを購入するための活動のことを示すようです。中学校3年間の倍の6年間を通して使い続けるランドセルですので、「子どものためにできるだけよいものを与えてやりたい」という大人の思いが「ラン活」という言葉を生み出したということでしょう。

〇ただ最近は高級感のあるランドセルも人気があり、値段も数万から十万円以上とバラエティーに富んでいます。昭和の時代の男子は「黒」、女子は「赤」と決まった色だった次は、性別に関係なく自分の好きな色を選ぶ時代になりました。我が家の子どもたちは確か長男と次男は黒っぽい色でしたが、3番目の娘はピンクでした。

〇余談ですが、明日は阪神淡路大震災から30年です。息子たちのランドセルは14年前の東日本大震災の後に、「被災地にランドセルを送ろう」というキャンペーンがあることを知り、拠出しました。ただ当時娘はまだ小学生でランドセルを使用していましたので、まだ自宅にあります。

〇そもそもランドセルは、学校指定の学用品ではありません。地方の学校によっては指定しているところもあるかもしれませんが、少なくとも柏市はそうではありません。それでもなぜほとんどの家庭が小学生にランドセルを買うかというと、学校が指定するうんぬんよりも先に、現代社会の中で長い間ランドセルの購入が不文律みたいな慣例となり、しかもそれを保護者などが自ら選んでいるからです。

〇その一方で「脱ランドセル」という動きもあります。ライフスタイルが変わり、多様性が求められるようになった時代に、伝統的で日本独自の文化であるランドセルではなく、リュック型のかばん(素材は革以外にいろいろ)を使用することも広がってきました。

〇これは4月から正式に導入される「柏市標準服(ブレザータイプ)」をこれまでの制服に加えて、新しい選択肢としていることと本質は同じです。もっと言えば、中学校を卒業後にどの進路(高等学校やその他も含めて)を選択するかも最後は生徒が自分で決めなければなりません。いずれにせよ自分で選ぶことは最後まで責任を負うことに直結することでもありますので、これからの時代を生きていく大切な資質・能力です。

〇話は戻りますが、例えば大手アウトドア用品メーカーが製作した通学用のリュックサックなどは、見た目はランドセルより大きいですが軽く、ランドセルとまではいかなくても耐久性もかなり優れているようです。もし万が一壊れて再び買うことになっても、ランドセルより断然安く抑えることは長所とも言えます。

〇もちろん大手メーカーもランドセルの軽量化はすすめており、どちらを選ぶかは本人と各家庭の判断に委ねられます。さて私も「3年後には孫娘にランドセルを・・」と何となく考えてきましたが、どうしましょうか?2つを見比べて、本人が納得して選択するのが一番良いとは思いますが・・。

須藤昌英

1月15日(水)自分で自分を認めることば「これで大丈夫、これでいいんだ」

〇今年初めての満月が昨晩東の空にありましたが、今朝の出勤時もまだその姿は西の空に見えていました。地球の衛星として月は常に一定の距離を保っています。またそのお互いの引力で潮の満ち引きが起きるのは有名ですが、その他に人体にも目には見えませんが大きな影響があります。まさに「おかげさま」でしょう。

〇教員となって38年間、実に多くのそして多彩な児童生徒との出会いがありました。「教えることは教わること」と気づき始めたのは、教員生活をスタートして数年が経過したころでした。「今の教え方で本当にいいのだろうか?」と壁にぶつかった時、目の前の生徒が「学ぼうとする姿」をつぶさに観察することで、自分の一方的な思いでは何も伝わらないことや、その生徒の姿が新たな手法を私に教えてくれていることを実感しました。

〇昨日、卒業生の活躍をうれしく感じていることを書きましたが、かつての教え子(自分のクラスでしかも担当していた野球部の副キャプテンだった生徒)に、コロナ禍になる直前でしたが彼の結婚式に招待されました。立派になったその姿に感動しました。

〇式の始まる前の控え室で彼が突如、「自分で『これで大丈夫、これでいいんだ』と思えるようになったのはつい最近なんです。中学校の時は自分を否定ばかりして、今思うと『苦しかったな』くらいしか覚えていません」と話しました。さらに「今の中学生は僕らのころよりももっと繊細だから、先生も大変ですね」と励ましてくれました。

〇それを聞いて私は意外な気持ちがしばらくぬけませんでした。彼のクラスや部活におけるリーダー的な発言や行動しか記憶に残っていませんでしたので、本当は心中では大変だったのだと初めて知りました。私はおそらく当時、彼の力を最大限にのばしてやりたいという気持ちから彼を叱咤激励だけしていて、彼の「ありのままの姿を認めてあげる」ことがなかったのかもしれないと反省しました。

〇よく考えると私も中学生のころは、クヨクヨ悩む、いつも自分にダメ出しをしてしまう、どうしても自信が持てないことはありました。人間の発達段階ではそういう時期なのかもしれません。

〇昔から有名な漫画「天才バカボン」の主人公は、なにがあっても「これでいいのだ!」と言い放ちます。大人になって知りましたが、作者の赤塚不二夫さんは、あまりにも世間を気にしすぎている人が多く、自分で自分を認めていく大切さを「(わたしは)これでいいのだ」というセリフに込めたようです。

〇私も含め人は日々、後悔と不安に苛まれています。後悔は「あのときこうすればよかった」と過去に、不安は「このさきどうなるのだろう」と未来に自分の意識があります。英語の Present には「現在」と「贈り物」という二つの意味があるそうです。今生きていることが最高のプレゼントでもあり、そのときに自然と「(ぼくは、わたしは)これで大丈夫、これでいいんだ」という自己を認める気持ちが出てくるのでしょう。

〇そんなことを教え子から教わりましたので、今度は自分が生徒たちに伝えていきたいと思います。

須藤昌英

1月14日(火)成人への階段「長所で勝負すればいい」

〇昨日は「成人の日」で、全国では様々な式典が行われたようです。成人の日は満18歳または20歳(3年前までは20歳でしたが、引き下げられ18歳に)を迎えた青年男女を祝う国民の祝日です。日本の古い儀式である『元服(げんぷく)』に代わるものとして設けられ、その意義は「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」ことだとされています。

〇総務省は、2025年1月1日現在における新成人の人口推計を発表し、平成18年(2006年)生まれの18歳以上の新成人は、109万人で、史上最少を記録した今年と比べて3万人増える見込みだということです。このうち男性は56万人、女性は53万人の内訳です。

〇柏市では二十歳を祝い励まし、社会人としての自覚のかん養や郷土意識の高揚を図るため、二十歳による柏市成人式実行委員会を組織し企画・運営を行い、柏市成人式を開催しています。柏市のホームページには、「成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、柏市成人式の対象年齢を引き下げることも考えられましたが、18歳で開催した場合、受験や就職活動の時期と重複してしまい、式に参加しにくくなることや同様の理由により市民主体(実行委員会形式)で企画・運営を行うことが困難になること、また、上級学校への進学や新生活への準備にかかる費用と成人式の着物や写真代にかかる費用等が同時期に集中することが懸念されます。これらのことから、本市では、令和4年(2022年)4月1日以降も現行どおり、当該年度に20歳になられる方を対象として柏市成人式を開催いたします。」とあります。

〇またこれに伴い、式典の名称を従来の「柏市新成人のつどい」から、「柏市成人式~二十歳の集い~」へと変更しました。この行事は教育委員会が主催ですので、私もかつて教育委員会事務局に勤務していた頃は、会場の市民文化会館の誘導や警備を手伝っていました。かつては式会場の外で派手な衣装を着て大騒ぎをする成人たちが多くいて、彼らをなだめるのが大変なこともあったことも思い出します。

〇今の中学生も数年後には、それぞれ成人として扱われます。中学校時代はそのための準備期間でもあります。そんな中学生にはその心構えとして、樋口恵子さんの「私の青春ノート」から、次の部分を抜粋して紹介します。

「長所は常に短所と裏腹である。勝ち気ということは、相手が自分である限り長所だが、むやみやたらに外に向かうとはなはだしい虚栄心になる。気が強いのもしっかりとしている点では長所だが、向っ気ばかり強くて相手の心を傷つけたりすることに無神経だったら、明らかに短所だ。反対に大人しく穏やかな性格は、寛容さ、安定した感情ということでは長所だが、自己主張できない弱い性格だったら短所でもある。(途中略)友達ができなかったり何かの加減で非難や中傷の対象となったりしたとき、中年の大人ともなれば「何言っているのさ!」と大きく構えることもできるが、内心動揺しないわけではない。まして中学時代はまだ自分の内心がかたまっていないし、他人の評価がとりわけ気になる年頃だ。動揺しないほうがどうかしている。動揺してうろたえ、いろいろとやってみることだ。あっちこっちの角にぶつかって、どこか自分の性格で邪魔になる部分がわかってくる。しかしそれは自分を殺してつくりかえることではない。性格であれ能力であれ、人はその人の長所が発揮されたときが一番、サマになっている。学科だってそうだろう。数学の得意な人は短期間の努力でますます力を発揮するだろうが、不得手の人は他人の何倍も努力しても、なかなか効果があがらない。当面は入学試験があったりするから、嫌なものでも努力しなければならないが、私は最終的に『人はただ一ヶ所の長所で勝負できればいい』と思っている。長所で勝負するとき、人は生き生きとして魅力的だ。英語のリーダーを読ませれば立往生のAさんが、バレーボールの試合のときには何と美しく躍動的であることか・・・。性格も同じことで、長所をのばしていこう。いや、自分らしさの性格にある長短両面の内、長所になるべき方向をのばす、といったほうが正確だろう。勝気な人は頑張る意思の強さ、自分に打ち勝つ心をのばそう。」

〇私も過去に中三の担任を10回務めましたが、特にその卒業生達が今あちこちで活躍していてくれることを誇りに感じています。「教員をしていて良かった」と思う瞬間です。

須藤昌英

【昨年の柏市成人式の様子から】

1月10日(金)してもらったことに目を向ける「恩返しと恩送り」

〇昨日は「人は時として自らの生きる意味を求める」について書きましたが、次の詩も私は若い時からよく学級通信に掲載したものです。紹介します。

「朝がくると」まどみちお

朝がくると とび起きて ぼくがつくったものでもない水道で

顔をあらうと ぼくがつくったものでもない洋服をきて

ぼくがつくったものでもないごはんをむしゃむしゃ食べる

それから ぼくがつくったものでもない本やノートを

ぼくがつくったものでもないかばんにつめて 背中にしょって

さて ぼくがつくったものでもない靴をはくと たったかたったか でかけていく

ぼくがつくったものでもない道路を ぼくがつくったものでもない学校へ ああ なんのために・・

今に大人になったら ぼくだって ぼくだって

何かをつくることができるようになるために・・・

〇「ぼくがつくったものでもない」の韻をふみながら、日常生活における何気ない様子と男の子の未来に対する期待と不安をよく表していると思います。こういう平易な言葉だけをならべている詩は、読みやすいですがなかなか自分で作ろうと思ってもできるものではありません。

〇民話にある「鶴の恩返し」やそれを題材にした木下順二の「夕鶴」は多くの人が知っている話ですが、人間に助けてもらった鶴が自分の羽を使って美しい布をおり恩を返すお話です。男は女に「機織りをしている部屋を決してのぞかないで・・」と言われたのに、男は鶴となった女が機織りをしている様子をのぞいてしまい、最後はその鶴が空へ帰ってしまう結末となっています。

〇私は幼いころからこの話を聞くたびにこの結末があまり好きではなく、雪空に鶴が飛び去っていく淋しい情景を思い浮かべていました。おそらくは寒い地方の民話で、雪雲におおわれたねずみ色が余計に物悲しくさせるのかもしれません。

〇「恩返し」という言葉は、お世話になった人に直接何かをしてあげることですが、50歳になった頃に「恩送り」という言葉を本で読んで初めて知りました。そしてその後段々と年齢があがるにつれてその意味を深く考えるようになりました。

〇これまでの人生の中で、多くの人にお世話をしていただきましたが、実際にその方々すべてに直接「恩返し」をすることはできませんでした。両親や兄弟はまだしも、友達や恩師、同僚や住んでいる地域の方々、私もその方々すべてと今でもつながっていたりきちんと感謝を伝えたりできていないことがほとんどです。

〇であるならば、「恩返し」ではなく「恩送り」をしていくしかない・・かと思ったのです。例えば私であれば、小・中・高・大と16年間で多くの授業や諸活動の中で、多くの先生や友達から様々なことを教わりました。その後教員となり、今度は多くの生徒や同僚に対して、自分としてできるだけのことをやらせてもらいました。

〇しかしそれは別の見方をすると、それまでしてもらったことに感謝しつつ、直接その方々に恩は返すことはできませんでしたが、その分あらたに出会った別の方々に「恩を送っている」とも考えられるようになりました。

〇冒頭の詩のように、世の中のほとんどがお互いの「恩送り」で成り立っているなかで、逆に「恩返し」をできることは稀なことなので、私の中では次の図のようなイメージになります(基本は「恩送り」しかできませんが、まれに幸運にも直接その人に「恩返し」ができたらよい・・・)。

〇これまでにたくさんの人達にいただいた様々な恩は、できるだけ多く返していくようにしたいものです。

須藤昌英

1月9日(木)忘れられない「深くて難しい質問」

〇今から30年以上前、若い頃に担任をしていたクラスの生徒の一人から、質問を受けました。その具体的な場面は忘れました(多分昼休みだった?)が、突然「先生、『生きる意味』って何ですかね?」と尋ねられ私は一瞬絶句しました。ただその生徒は決して思い詰めるような表情ではなく、教室の窓から校庭をぼんやりと眺めながらつぶやいたのです。

〇いずれにせよ唐突な質問であり、私もまだ20歳代でしたので人生経験も浅く、ただその場の勢いで「これまで生きてきて、そんなこと考えている時間は自分にはなかったなあ~」とだけ答えた記憶があります。しかし本当は当時はまだそんな直球的な質問を大人として正面から受け止め、自分の言葉で答える自信がなかったというのが本心でした。以来他の生徒に「もし同じ質問をされたらどう答えようか?」が私の長年の課題意識になってきました。

〇そういう私が50歳半ばを過ぎたくらいに読んだ本に、「人の生きることに意味はあるのか?」に関して、考えさせられるトピックがありました。ある哲学者の実体験ですが、内容を要約して紹介します。

「その哲学者にはその道を志すきっかけになった100年前くらいの大哲学者(故人)がいました。とにかく彼は若いころからその大哲学者に強い憧れを抱いており、『あなたは将来どんな学者になりたいか?』と人から尋ねられれば、必ずその方の名前を挙げて答えていました。ある日京都で定例の学会があり、その晩にホテル近くの行きつけの小さなバーでいつものように一人でお酒を飲んでいました。すると後からその店に感じのよい紳士が来て隣に座り、お互いにボツボツ話を交わすうちに、相手が医大の先生であることがわかってきました。そしてその学者が自ら『自分は哲学者をしています』と自己紹介すると、その紳士が即座に『それは奇縁ですね。実は亡くなった私の祖父も哲学者でしたよ』と言います。学者は『そうですか、おじいさまのお名前を聞いていいですか?』と言ったその相手の答えに、その哲学者は思わず自席から立ち上ってしばらく直立不動となり、その紳士に深く頭を下げ、握手を求めた」という話です。

〇その哲学者は、「人は時として、存在するだけで他者に恩恵を与えることがある。その紳士も私を元気づけようとわざわざ京都まで来たわけではない。何気なく店に入ってきて、たまたま私の隣に座っただけ。ただ私の方は、尊敬する方のお孫さんに思いもかけずお会いでき、至極の喜びを感じた。そのお孫さんの紳士的なたたずまいを通して、尊敬する方を身近に感じることができた」と振り返っています。

〇さらに続けて「人はいつも、生きる意味を求めてあれこれ悩むが、『自分が存在するだけで、誰かを助けている』と思えるなら、それは素敵な生きる意味ではないか」と結んでいました。私はこれを読んだ時、他人事ながら深く感動しました。そして「人生において目には見えない縁があるのかもしれない」「人の強い思いは会いたい人を引き付けるのではないか」などと思いました。

〇今の生徒たちももしかしたら30年前のその生徒と同じような疑問をもっているかもしれません。もし30年前に戻ることができたなら、あの生徒(おそらく50歳くらいになっているはず)にもこの話をわけてあげたいです。

須藤昌英

1月8日(水)自律神経を整える(2つの神経のバランス)

〇私は普段から移動する際には、徒歩の他に自転車、バイク、自動車などを利用しています。歩いていたり運転していたりする時に、最近よく気が付くことがあります。信号機のない横断歩道で待っている人に「一時停止」をして道を譲るドライバーが増えたなと思います。

〇そもそも法律で、「横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務がある」と規定されています。昔は多くの人はこのことを知っていても、停車して横断歩道を歩行者が渡るまで待っている車はほとんどありませんでした。これからもこのような人が増えるといいなと感じます。

〇このことで思い出したことがあります。人間の自律神経に関して多くの研究を発表している順天堂大学医学部の小林博幸教授が何かの雑誌に「運転中に相手の車に道を譲るだけで、自律神経が整う」と書いていました。最初読んだ時は「まさか・・それだけで・・」と思いましたが、よく考えてみると確かに道を譲る時は自分の心や気持ちに余裕があり、さらに道を譲った相手がこちらに頭を下げてお礼をされると、もっと気分が良くなります。こんな小さなことでも人間の身体は微妙に反応していることが面白く感じます。

〇自律神経系とは、身体の血圧や呼吸数など、体内の特定のプロセスを調節している神経系です。そして自律神経は身体の働きをコントロールするにあたり「交感神経」と「副交感神経」の二種類に分かれます。車に例えると、交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキです。

〇交感神経の働きが上がると気持ちは高揚し、仕事の能率はあがります。逆に副交感神経の働きが上がるとリラックスし、疲れがとれていきます。ただ大事なのはこの2つのバランスで、交感神経が優位に立つとイライラし、身体の免疫力が低下します。逆、副交感神経が優位に立つと注意力が散漫になり、作業などのミスが増えます。

〇子どもの含めた現代人は、自律神経が乱れがちで特に「交感神経と副交感神経のバランス」がとれていないとは以前から指摘されています。先ほどの小林教授の言葉を引用させてもらうと、「自律神経とは、自分の意思で動かせない臓器をコントロールしている神経です。例えば末梢神経でいうと、自律神経はその周りにある筋肉を動かし、血流をコントロールしています。健康でないと、いいパフォーマンスはできませんよね。」と言われています。

〇生徒たちは学校では主に交感神経を優位に働かせて、学習や活動をしています。なぜならば、ボーとしていると授業の内容が頭に入ってきませんし、体育や部活動などでも転んだりつまずいたりと危険なこともあります。朝自宅を出てから、登下校も含めて夕方帰宅するまでは、ほとんど交感神経を働かせていると言えます。

〇ですので自宅等では、副交感神経の出番になります。副交感神経は好きな音楽や動画を聴いたり観たり、家族とおしゃべりしたりするだけで活発になるそうです。また身近な自然を感じたりする、例えば登下校で朝陽や夕陽を「キレイだな~」と感動してながめたり、道端の草花や昆虫を見つけたりすることも有効だそうです。

〇気分転換としてスマホやテレビゲームも否定するつもりはまったくありませんが、それを適度に利用し、少なくともそれを追いかけるまたは追いかけられる時間(これは副交感神経ではなく交感神経が優位になっている)を少なくするようにしたいものです。

〇今朝もまだ車の運転に自信のない若い職員と話をしていると、「今朝、学校の正門前で右折して入る先輩に左折して入ろうとした私が『お先にどうぞ』と譲ってあげました」と話していました。先輩教員だから譲ったのかもしれませんが、少なくともその若い職員は今日一日、穏やかな気持ちで過ごせることでしょう。

須藤昌英

1月7日(火)第3学期始業式&私立高等学校入試開始

〇本日から3学期が始まりました。昨晩の雨のおかげで、しっとりとした朝で、少しはインフルエンザなどの感染症もおさまってもらいたいものです。2週間ぶりに正門で生徒が登校する様子を見ていましたが、お正月を過ごしてこれから学校生活にリズムを切りかえようとして、緊張感?浮遊感?が漂う生徒も多くいました。が大きな声で挨拶をしてくれました。

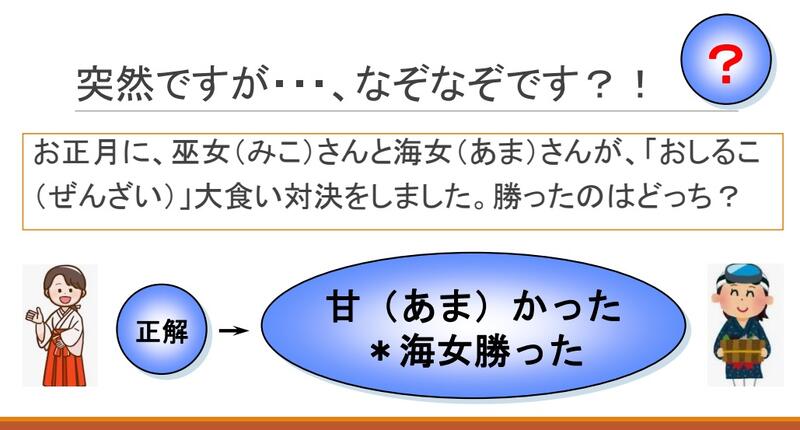

〇始業式では、次のようなスライドを使って話をしました。

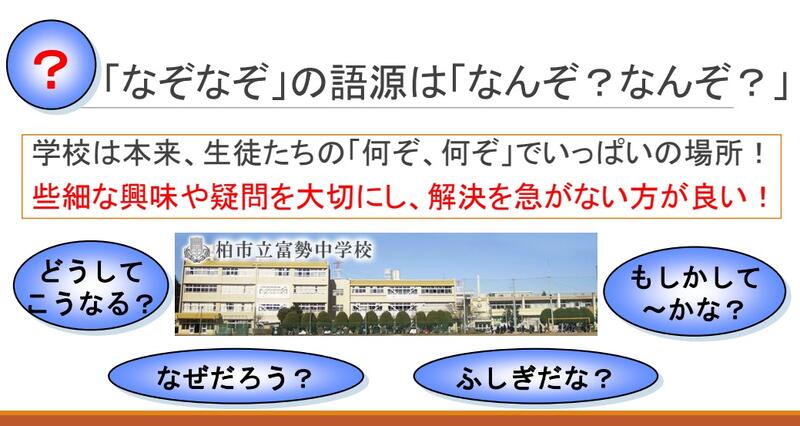

〇最初は「なぞなぞ(とんちクイズ)」から始めました。学校は「これはなんだろう?どうして?」などを大切にし、大きな課題は解決を急がずに探究する場所であってほしいものです。「なぞなぞ」の語源は「なんぞ、なんぞ」で、学校は今まで分からないことが分かるようになる、出来なかったことができるようになる場です。

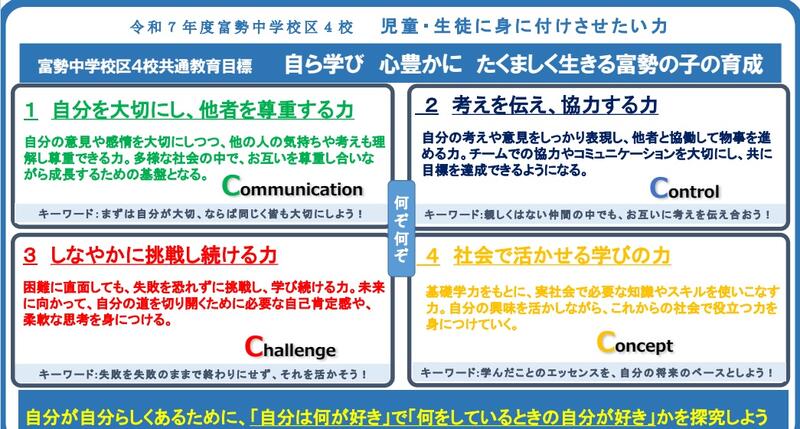

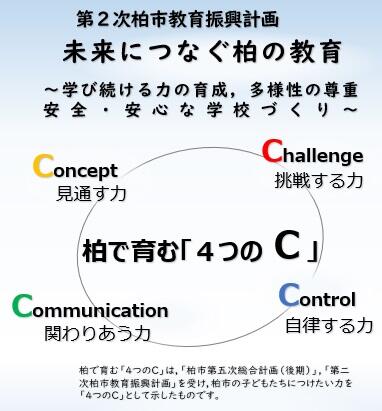

〇そして現代を生きていく生徒たちには、4つのC(挑戦、コミュニケーション、見通す力、自立・自律)に代表される資質・能力が欠かせません。そのベースとして特に「自分は何よりも~が好き」で「〇〇をしているときの自分がどんな自分よりも好き」という感覚を大切にしてもらいたいです。

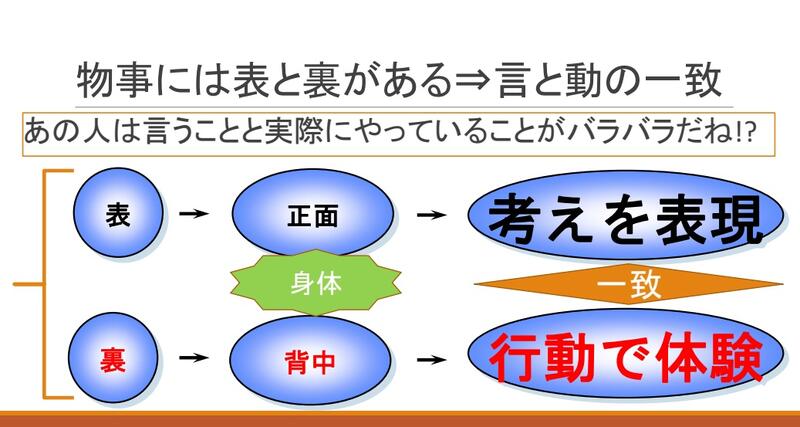

〇ただ留意してほしいのは、「あの人は言うことと実際にやっていることがバラバラだね!?」では、人間関係上の信頼感をなくします。言っていることと行動が一致(言動の一致)するとは、発する言葉(口)と実際の行動(身)の矛盾がないことです。特に顔や口は正面にあるので見えやすいし伝わりやすいですが、行動は背中(見えにくい、伝わりにくい)に滲み出るので、「背中でも語れる人」が理想です。

〇最後に今から34年前の曲「どんなときも(槇原敬之:作詞作曲)を流しました。当時私は二十代後半で、クラスの生徒とよくこの曲を聞いたり歌ったりしていました。特に曲のサビの歌詞が今でも印象に残っています。

どんなときも どんなときも 僕が僕らしくあるために 「好きなものは好き!」と 言えるきもち抱きしめてたい

どんなときも どんなときも 迷い探し続ける日々が 答えになること 僕は知ってるから

〇21世紀も四分の一が過ぎようとしています。生徒たちは22世紀にまたがって生きるのですから、残りの四分の三をいかに生活していくか・・。生徒たちに投げかけて終わりました。

〇明後日から高校入試が本格的にスタートします。都道府県によって私立高等学校の日程がほぼ決まっており、今週の茨城県から始まり、順次千葉県、東京都、埼玉県と続きます。私立高等学校はその学校独自の入試を行いますので、大別すると「一般入試」「推薦入試(単願・併願)」ですが、その他日程も「A日程」「B日程」などと、入試の機会をAとBに分けることで受ける回数が増えしている学校もあります。

〇また私立高等学校は公立高等学校と違い、発表している「募集定員」よりも多くの「合格者」を出します。理由としてはやはり学校を経営するという面がありますので、もしその後に入試のある公立高等学校へ多くの生徒が流れてしまうと、募集定員を下回る可能性があり、それを避けるためです。