創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2023年1月の記事一覧

1月30日(月)柏っ子造形展

〇柏市教育委員会の主催で、市内の小中学校の児童生徒の作品を展示する3つの展示会があります。9月に理科の作品(科学展)、11月に技術・家庭科の作品(技術・家庭科作品展)、そして先週末は美術科の作品(柏っ子造形展)がさわやかちば県民プラザの回廊ギャラリーでありました。

〇学年ごとに出品した作品が異なっています。どの作品も個性が豊かで、創作した生徒の気持ちがよく表現されていると思いました。

【3学年】描画アプリで作るエコバック

和にふれて(水墨画・篆刻・印箱)

【2学年】季節の平面構成

軽量粘土 風鈴

プラバン 木の葉のストラップ

【1学年】陶芸 家族で使う器

水彩画 アジサイ

【美術部】風景画

須藤昌英

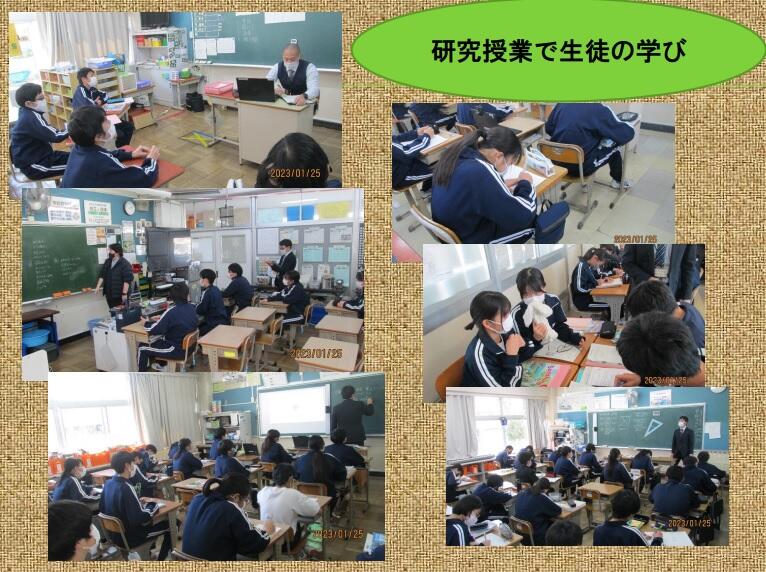

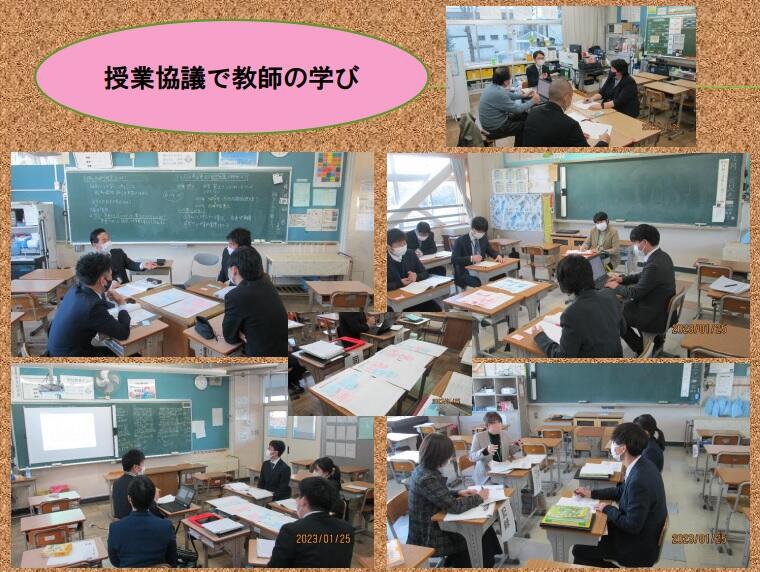

1月27日(金)校内授業研究会と授業参観

〇本日は今年度最後の授業参観を行います。寒い中ですがご来校いただきたいと思います。廊下は寒いので、教室内に入って参観ください。できるだけ廊下での会話はお控えください。

金1 9:05~9:50

金2 10:00~10:45

金3 10:55~11:40

金4 11:50~12:35

金5 13:35~14:20

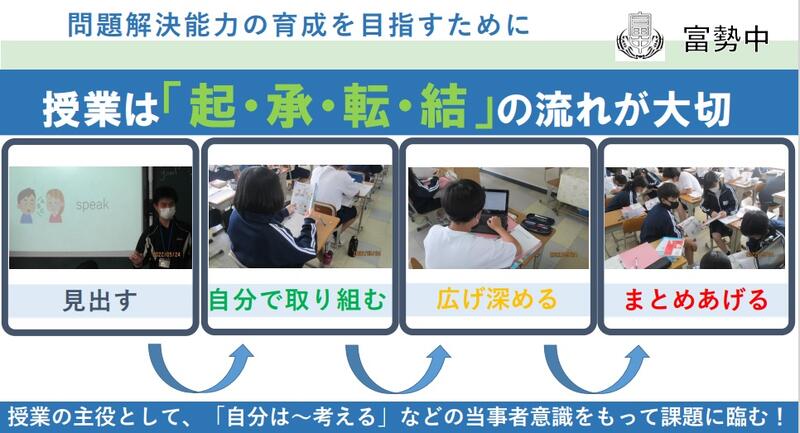

〇一昨日は5つの教科・領域で、7つの研究授業を行いました。教員としての研修内容は多方面にわたりますが、その中で「一丁目一番地」は、授業の進め方&生徒の学びの支援です。著名な教育者の斉藤喜博氏の「授業は真剣勝負である」や「教員は授業で勝負する」というフレーズは、教員であれば一度は聞いたことがあり、それを毎日実感している教員も多いと思います。

〇伝統的に日本の教員は、より良い授業を目指し、各学校やグループ、地域などでの自主的な授業研究の取組を続けてきています。私も日々の教材研究(授業内容をどの視点でどのアプローチで生徒に学ばせるか)する時間は、若い頃から楽しい時間でした。何よりも教える教員がその教科の楽しさや有用性をわかっていることが、たとえ思い通りに授業が進まなくても、生徒達には伝わるもの(この先生は本当にこの教科が好きなんだ)が多かった気がします。過去の国の中央教育審議会答申でも、「日本の教員の自己研鑽の意欲は高いものがあり、日本の授業研究の伝統は諸外国からも注目され、こうした自主的な資質能力向上の取組がこれまで日本の教育の発展を支えてきた」と評価されています。

〇特にその授業のねらいである「学習問題(課題)」は、生徒の学びのゴールを言葉であらわしたものであり、先日の授業研究会でもその大切さを学んでいます。本日の授業参観の感想アンケートにもそのあたりの率直な意見をお寄せください。

須藤昌英

1月26日(木)校長の「サラメシ」

〇NHKの「サラメシ」というドキュメンタリー?は、昔から好きな番組です。番組の副題に「ランチをのぞけば 人生が見えてくる 働くオトナの昼ごはん それが『サラメシ』」とあり、私は食事の内容よりも、登場する働いている人の姿やその仕事なりの苦労ややりがいなどを想像しながら毎回観てしまいます。特に興味深いのは、私と同じくらいの年齢の方々が何を好んで食べているのかをチェックしたり、若い新入社員などが仕事の緊張を昼食でほぐすのをみたりできることです。「人間ってみんな同じだな」とホッとする時が多いです。

〇私たち教職員の「サラメシ」は、生徒と一緒に食べる給食です。確か数年前の「サラメシ」で、東京都の小学校の校長を取り上げた時がありました。以前にも書きましたが、校長の仕事の一つに「検食」があります。「検食」は「学校給食法」に明記されていて、生徒が給食を食べる30分前までに、学校の責任者が事前に喫食し、人体に有害となる異物の混入がないか、調理過程において加熱等が適切に行われているか、食品の異味・異臭等の異常がないか、一食分として量が適当か、味付け・香り・色彩等が適切かを検査するものです。そして検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録しなければなりません。私も気づいたことなど一言コメントを書いて栄養教諭に戻しています。書く内容は、大抵は「ごはんとこの主菜、副菜の組み合わせがいいです。」といったことで、たまに味付けについての感想も書きますが、調理の素人ですから自分の好みが前面に出ないように気をつけています。ここまで衛生管理の面ではほとんど問題はありませんので、安心しています。直接言う機会がないので、調理員の皆さんへの感謝の気持ちもこめています。

〇私以外の職員の多くも給食を楽しみにしており、先ほどのように食べることで緊張がほぐれ、また午後の授業を頑張ろうと思うようです。もちろん我々も給食費を支払っていますが、先日の「サラメシ」で紹介されたある会社の社食でもワンコイン(番組内ではDJを務める俳優の中井貴一さんもその安さを絶賛していました)でしたので、1食330円は破格と言えます。何よりも暖かい給食を食べられることが有難いと感じます。

〇私が昭和の終わりに初任の教員としてスタートしてから数年間は、柏市の中学校で給食はまだ始まっておらず、職員も弁当持参でした。私が自分の弁当が食べ終わるのを見ると、生徒が寄ってきて「先生、これ食べる?」と自分の弁当を分けてくれることもありました。それをきっかけにその弁当を作ってくれた家族の話を聞いたり、その生徒とお互いの食の好みについてよく話したものでした。まだ20代の若さでしたので、当時はいくらでも食べられる頃でしたが、時には食べ過ぎて午後の授業がきつかったこともありました。今思うと、懐かしい思い出です。

〇今日は木曜日ですので、帰宅してから、ちょうど夕食の時間に観ようと思います。

須藤昌英

1月25日(水)十年に一度の寒波と電気料金の値上げ

〇気象庁の発表では、昨日から関東地方にもこの冬一番の非常に強い寒気が流れ込み、太平洋側の平地でも雪となるおそれがあるとの予報がありましたが、一夜が明けて強風ではありましたが、そこまでにならずにホッとしています。

〇発表通りに10年に一度程度の低い気温になっており、手賀沼の近くに住んでいますので、今朝の車の外気温計は-4℃でした。以前は年に数回、手賀沼にも氷が張っていましたが、最近は少なくなりました。今日あたりは端っこは凍っているかもしれません。ただ路面や水道管の凍結による被害が出るおそれもあるそうで、特に生徒の今朝の登校も、マンホールやグレーチングの上,タイル状の歩道は特に滑りやすかったり、見かけ上はわからなくても,道路がごく薄く凍結していることがあり,油断して通行すると転倒の危険があったりするので、心配です。

〇本校には各教室や廊下・階段、生徒玄関などに多くの照明器具や水道蛇口が設置されており、普段は不自由さを感じることもなく、生徒も職員も「当たり前」のような感覚で使用しています。しかし昨年度のデータを調べると、平均すると1カ月に水道と電気を合わせて100万円弱、年間で約1000万円強(電気360万円、水道650万円)の料金が発生しています。初めて聞いた人は、相当な金額だなと感じるでしょう。

〇そのうち水道については、柏市は補正予算で2月と3月の水道基本料金を免除すると先日の広報誌にありましたが、もちろん公費での負担となりますので、無駄遣いはしないことが求められます。内訳は、トイレや給食室(調理や後片付け)での使用が大半です。

〇一方で電気料金は、原油価格高騰やウクライナ情勢などの様々な要因を受けて、値上がりが続いています。私も朝7時前に出勤し、校長室で仕事を始めても、照明はつけますが暖房はしばらく使用せず、ダウンなどのアウターを着たまま過ごしています。しかしさすがにお客様が見えたり、会議で使用したりする場合も多いので、その際は直前に暖房を入れて面会や会議に集中できるようにしています。

〇また授業中に校内を巡回し、使用していない教室以外の場所の照明は落とすようにしています。ただし古い(歴史のある)校舎ですので、昼までも薄暗い階段や廊下が数か所あり、そこは消すと生徒たちの気持ちも良くないだろうと、つけっぱなしにしています。この努力で少しでも節電していかねば・・と思います。

〇調べてみると、製品のスペックにもよりますが、電気料金がかかる家電の順として、エアコン、洗濯機、食洗器、冷蔵庫がトップ4で、照明器具はエアコンの3分の1だそうです。さすがに真冬に教室のエアコンの使用を制限するわけにはいきませんので、生徒にも少しインナーなどで厚着をしてもらい、少しでも節電に意識をもってもらいたいです。

須藤昌英

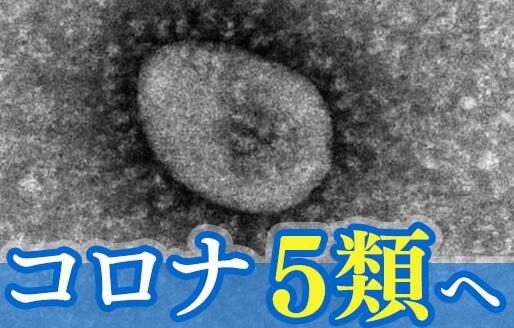

1月24日(火)コロナの位置づけ5類へ

〇先週の金曜日、新型コロナウィルスの感染症法のランクをこの春に、今の「2類」から季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げる方向で専門家に検討を依頼すると首相が表明しました。初の国内感染が確認されて丸3年、今思うと長いようで短い3年間ですが、確実にすべてが新しい時代に入った気がします。一方でそもそも無症状の人が一定数いると言われるコロナ感染症ですので、これを完全にシャットアウトするのは難しいとわかってきており、今後も可能な限りの対策を徹底・継続するしかありません。

〇また感染症対策、医療体制の支援や公費負担か患者負担かのすみ分けなどは、段階的に移行するようです。まさにコロナ対策の大きな転換点だと思います。もし5類となれば、発熱した場合の検査や診察は、一般の医療機関となり、感染者7日、濃厚接触者5日の待機期間はなくなる見通しとありました。

〇問題はマスク着用です。これまでも屋外での着用は不要と言われてきましたが、屋内でも症状のある人を除き、原則不要とする見通しです。これを学校現場で指導するとなるといろいろな面で厳しいことが予想されます。コロナやインフルエンザに加え、もうすでに花粉症の症状が出てくる時期です。従来の対策を踏襲するのが基本路線かと思いつつ、換気を徹底した結果として屋内に侵入した花粉の対策は・・という問題については、教室には空気清浄機等はありませんので、頭がいたい問題です。しばらくはマスクがとれない状況が続くと思います。

〇学校外では現在コロナのワクチンの接種には自己負担がなく、無料での接種が可能です。これは当初から「まん延予防上緊急の必要がある」として、予防接種法の「特例臨時接種」と位置づけられているためです。しかしワクチン接種は予防接種法に基づき3月までは無料で実施することは決まっていますが、その後はどうするか・・。

〇3月10日の卒業証書授与式は、基本的は来賓にはご遠慮いただき、保護者は2名までの人数制限で執り行う方向です。本来ならば在校生も参列し、先輩の卒業を一緒にお祝いすることも検討しましたが、そうなると改修した新しい体育館ですが広さは変わっていませんので、椅子を目いっぱい詰めて座らなければならず、隣との間隔が密になってしまいます。

〇コロナになって一番よく使われたのが「3密(密閉・密集・密接)」という言葉でした。毎日どのニュースをみてもこの言葉が連呼され、当初は相当強いインパクトを与えました。造語と言われるこの語源を少し調べてみると、3年前の3月の国の専門家会議で、国民向けに三つの条件を満たす場所や場面を避けるよう要請したのがきっかけのようです。ただしこのときは、「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声」の三つを挙げ、「密」の言葉はなかったのですが、この考え方の説明を聞いた官邸スタッフの一人が「三つ目は『密接』で良いのではないか」と提案し、「三つの密」が誕生したそうです。

〇今はあまり聞かれませんが、言葉は強さをもっているので、生徒たちにも浸透していると思います。ただ私は3年前からこの「3密」の大切さは理解しつつも、違和感がいまだにあります。特に学校はもともと「密」な空間であり、「親密になる」とか「連絡を密にとりあう」など、プラスのイメージで「密」を使ってきました。アフターコロナの時代に「3密」という言葉が残っていくのか、良い意味での「密」は死後となってしまうのか。生徒たちが大人になったときにその答えが出るのかもしれません。

須藤昌英

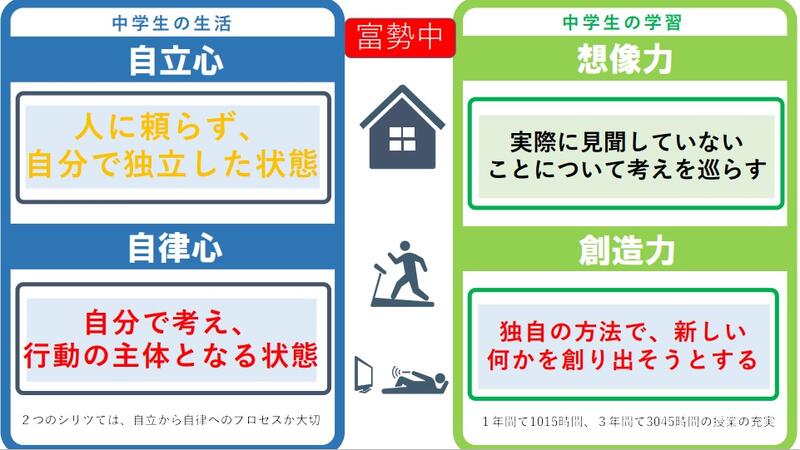

1月23日(月)令和五年度入学新入生保護者説明会について

〇3年前(コロナ禍前)までですと、この時期に、4月から入学する予定の新入生の保護者の皆様に来校していただき、入学に関しての説明会を行っていました。ただ一昨年度や昨年度は「資料配布」だけで、直接説明する機会は設けられませんでした。今年度は当初、コロナ禍前に戻すことも検討しましたが、現在の感染状況を鑑み、1月末に小学校3校を通しての保護者への「資料配付」、2月1日から「Youtubeにて説明画像配信」することにしました。

〇そのための事前撮影を先週行いました。それを編集し、来月からホームページで視聴できるように準備します。ただし、自転車通学の許可範囲にお住まいで、自転車通学を希望される場合には、2月14日(火)15時に来校していただき、詳細の説明と手続きをする予定です。

〇説明動画の中で私から、「校長挨拶」として、次のようなスライドの内容を話す予定です。

〇配付資料にも掲載しましたが、家庭教育の視点として、次の3点をお願いいたします。

① 心とからだの健全な発達を

中学生の時期は、心の葛藤の強い時期です。保護者への反発も目立ちますが、まだ保護者の援助なしでは自立できない状況にあります。身体の発達に比べ、心の発達が追いつかないことが多く、情緒が不安定になりがちで、性に対する関心も高まってきます。お子様を注意深く見守りながら健全な方向へ導くとともに、親子の絆を確かめ合い、思春期の行動を信頼して見守る態度を持ちましょう。

② 望ましい友人関係を

お子様にとって友達は、大きな支えです。悩みや心配ごとも第一の相談相手は友達であり、保護者に話せないことを友達に話して、安心したり勇気づけられたりしています。親子で友達のことを話し合う場や機会をできるだけもち、保護者同士がよく連絡し合い、我が子がどんな友達とつながっているかをよく知るようにしてください。

③ 基本的な生活習慣を

基本的な生活習慣は、その大部分は家庭生活の中で保護者の生活を見ながら、お子様が自主的に身につけていくものです。定刻に起き、定刻に寝る、三食きちんと摂るなど、生活のリズムを保つことです。リズムある生活習慣を身につけさせるようお願いいたします。

須藤昌英

1月20日(金)大寒

〇日本の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬など4つの季節を表す言葉の他、春分、夏至、秋分、冬至などが良く知られています。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたので、4×6の「節気(せっき)」があるようです。先日は「還暦」に数学的な規則性を知った話をしましたが、今回も同様に身近な数学を感じる例だと思います。

〇今日はその二十四節気の一つである「大寒」で、一年でいちばん寒さが厳しくなるころとされます。私は普段は飲酒の習慣はありませんが、さすがにお正月はお客様などと一緒にお酒をいただくことが多かったです。特に日本酒に詳しい方から、日本酒は「寒仕込み」のものが美味しいということをよく聞きます。「寒造り」とも呼び、冬場の寒い時期に仕込むのが、日本酒伝統の製法らしいのです。なぜ、冬場に仕込むのか? 少し調べてみると、まずは原料である新米が秋に収穫されることや寒い時期だと雑菌が繁殖しにくいことがあげられるそうです。また日本酒の仕込みは、温度管理がとても重要で、低温だと余計な雑菌の繁殖を抑え、お酒をつくる微生物が、よい働きをしてくれる(もろみをゆっくりと時間をかけて発酵させる)ことを初めて知りました。そういう知識があると、今度飲むときには、違った味わいになるかもしれません。

〇また「大寒」前後には、武道では「寒稽古」、神事では「寒中水泳」などをして自分の心身を鍛えることは昔からの風習のようです。あえて厳しい条件で自分を磨くことは、自分の可能性を伸ばすことになるということでしょう。「鍛える」と言えば、有名な徳川家康の遺訓の一部があります。

「人の一生は重荷を負ふて遠き道を行くが如し。急ぐべからず。不自由を常とおもへば不足なし。心に望み起こらば困窮したる時を思ひ出すべし。(略)」

読めばわかりますが、おおよそ「人の一生というものは、重い荷を背負って遠い道を行くようなものだ。急いではいけない。不自由が当たり前と考えれば、不満は生じない。心に欲が起きたときには、苦しかった時を思い出すことだ。」という意味です。不自由なことや苦しかったことが逆境になると味方してくてるという教訓だと思います。

〇3年くらい前(コロナ禍前)までは、多くの中学校で「冬季合同トレーニング」を実施していました。日没がはやい冬季は、各部活動の放課後の活動時間が短く、練習量の確保が難しいのですが、部活動の枠を超えて、希望者が部活動終了時間からグラウンドに集まり、夕闇のなかを走ったり筋力トレーニングをしたりして、基礎体力を養っていました。各競技の基盤となる足腰を鍛えることで、春からグンとスキルを伸ばした生徒を私も過去には多く見てきました。よく観察していると、体力もそうですが苦しいことに自ら向き合うことで個人が精神的にも成長します。またある意味走ったり筋トレしたりすることは単純作業なので、一人ではなかなか継続しにくいものです。そこで仲間同士で励ましあい、目標達成する連帯感が生まれ、それが夏の総合体育大会でもそのチームの絆として発揮されていました。

〇今の状況では前のように、合同でトレーニングをすることは難しいですが、お酒もこの時期に仕込むと同様に、人間もこの時期に「自分磨き」をするとよい・・かなと感じています。

須藤昌英

1月19日(木)自分を認めることば「これで大丈夫、これでいいんだ」

〇教員となって36年間、実に多くのそして多彩な児童生徒との出会いがありました。「教えることは教わること」と気づき始めたのは、教員生活をスタートして数年が経過したころでした。「今の教え方で本当にいいのだろうか?」と壁にぶつかった時、目の前の生徒が「学ぼうとする姿」をつぶさに観察することで、自分の一方的な思いでは何も伝わらないことや、その生徒の姿が新たな手法を私に教えてくれていることを実感しました。

〇ちょうどその頃の教え子(自分のクラスでしかも担当していた野球部の副キャプテンだった生徒)の結婚式に、コロナ禍になる直前でしたので、招待されました。式の始まる前の控え室で彼が、突如「自分で『これで大丈夫、これでいいんだ』と思えるようになったのはつい最近なんです。中学校の時は自分を否定ばかりして、今思うと『苦しかったな』くらいしか覚えていません」と話しました。さらに「今の中学生は僕らのころよりももっと繊細だから、先生も大変ですね」と励ましてくれました。

〇それを聞いて私は意外な気持ちがしばらくぬけませんでした。彼のクラスや部活におけるリーダー的な発言や行動しか記憶に残っていませんでしたので、本当は心中では大変だったのだと初めて知りました。私はおそらく当時、彼の力を最大限にのばしてやりたいという気持ちから彼を叱咤激励だけしていて、彼の「ありのままの姿を認めてあげる」ことがなかったのかもしれないと反省しました。

〇よく考えると私も中学生のころは、クヨクヨ悩む、いつも自分にダメ出しをしてしまう、どうしても自信が持てないことはありました。発達段階ではそういう時期なのかもしれません。昔から有名な漫画「天才バカボン」は、内容はハチャメチャなところもあったのであまり覚えていませんが、なぜかバカボンのパパの言い癖「これでいいのだ!」が耳に残っていました。大人になって知りましたが、作者の赤塚不二夫さんは、あまりにも世間を気にしすぎている人が多く、自分で自分を認めていく大切さを「(わたしは)これでいいのだ」というセリフに込めたようです。

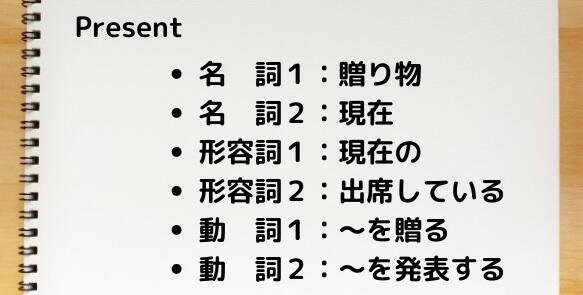

〇私も含め人は日々、後悔と不安に苛まれています。後悔は「あのときこうすればよかった」と過去に、不安は「このさきどうなるのだろう」と未来に自分の意識があります。英語の Present には「現在」と「贈り物」という二つの意味があるそうです。今生きていることが最高のプレゼントでもあり、そのときに自然と「(ぼくは、わたしは)これで大丈夫、これでいいんだ」という自己を認める気持ちが出てくるのでしょう。そんなことを今でも教え子から教わっています。

須藤昌英

1月18日(水)私有地への立ち入り

〇年に数回程度ですが、学校に学区にお住いの方から、「中学生が私有地を横切っていく。学校では何を指導しているのか?」とのお叱りの電話があります。多くの場合に生徒の氏名は不明で、その特徴だけを教えてもらうので、場所をお聞きし、現場の様子を確認しに行きます。大抵は民家の敷地や駐車場です。そしてもしその可能性のある生徒がわかった場合には個別に事情を聞いたり注意を促したり、必要であれば学校全体で指導をしたりしています。

〇私が小・中学生のころはまだ柏の市街地のあちこちに「空地」が点在し、ボール遊びや缶蹴りなどをして楽しんでいました。もちろんゴミなどを散らかせばその場で叱られたりしますが、それ以外は「入ってはいけない」などの制限はあまりされなかった記憶があります。よくドラえもんなどのアニメにも大きなコンクリートの土管が置かれた空き地で遊ぶシーンがありますが、それと同じく決して管理された公園ではなく、ただの空き地でした。おそらく地主の方が好意的に地元へ開放してくださっていたのでしょう。

〇一番印象に残っているのは、今はもう宅地造成されてありませんが、江戸時代からあった「野間土手(徳川幕府が野生の馬を育てることを奨励していた反面で、その馬が田畑を荒らさないように農民などがつくった土手)」が残っている林が数か所ありました。その中で数人の友人たちと枝や葉を集めたり、使わなくなった板切れなどを自宅から持ち込んだりして、「秘密基地」をつくって休日の一日を過ごしていました。スマホやゲームがなくても十分に楽しかった思い出です。

〇決して「昔は良かった」という気はありません。その背景として今のような複雑なトラブルは無かった時代であり、すべてを法律等によって明確な基準で動いている現代とは違うのは十分承知しています。ただその頃の遊びは、今ならば「不法侵入」にあたるでしょう。おそらく今の生徒にそんな遊びをしていたと話しても想像できないことでしょう。

〇最近の傾向として、設置してある防犯カメラの画像を侵入した証拠として提示される方もいます。確かに常識として「私有地は立ち入り禁止」ということをきちんと生徒には理解させることは大切ですし、そういう画像もあることを場合によっては知らせる必要はあると思います。そしてますますこれからの時代は身近に防犯カメラは増えていくのだろうと感じます。

〇ただ生徒に、「防犯カメラがあるからあの場所は気をつけて通りなさい」などの主旨から注意を促すのは「どうかな?」と思います。法律や社会モラルの面から良くないことを考えさせるのはかまいませんが、犯罪の抑止力や証拠を残す目的で設置してあるカメラを意識させることを前面に出して話すことは、生徒本人を信じていないメッセージにもなりかねません。

〇逆に近年の防犯カメラは性能がよくなっていて、高画質映像の録画が可能になり、必要以上の情報が映り込む可能性があり、問題化していることは時々話を聞きます。防犯カメラに録画された映像で特定の個人が識別できるのであれば、その映像も「個人情報」に該当するようです。そして防犯カメラを設置・運用する人は、個人情報保護法で規定されている「個人情報を取り扱う個人情報取扱事業者」になるため、意識して手続きや対策を取らなければなりません。

〇生徒たちも将来大人になって、自分で防犯カメラを設置する立場になることもあるので、そういうことも教えてあげなければならない時代です。

須藤昌英

1月17日(火)朝の定点観測と個別最適な学び

〇毎朝数人の教員で、生徒が登校する時間に正門に立って交通安全指導とあいさつがけを行っています。朝の8時前後には、本校生徒や富勢小児童、地域の方々が頻繁に使用するため、目の前の押しボタン式信号機は定期的に横断者に向けて「青」になります。短い時間で横断歩道いっぱいに広がってやっと渡れることも多く、正門の前の信号機はとてもありがたいです。

〇毎日同じ時間に同じ場所で、生徒の顔をみているとその変化がすぐにわかります。これを私は勝手に自分で「定点観測」と呼んでいます。本来の定点観測は、天文学の中で「同じ場所で同じ方向を観測し続け、動いた天体の軌跡を追うこと」ですが、そこから派生して「人間社会の観測を通して、人々の生活や環境、感情などがどのように変化していくかを調べ、社会の動向や情勢によってどのように遷移するかを知る」ことの意味にも使われます。つまり同じ生徒でも「今日は昨日と違って顔をあげて登校しているな」とか「何となく今日は足取りが重そうだな、何かあったかな」という変化がわかりやすいのです。同じようなことはご家庭ならば、毎朝の起きた顔で、お子様の気持ちがだいたいわかるのではないでしょうか?

〇この9カ月、「おはようございます」の声かけをして気になることがあります。特に数人で一緒に登校してくる生徒たちに、一言「おはよう」と声をかけても、その数人は何もなかったかのように通り過ぎる場合があります。むしろ一人ひとりにあいさつした場合には、ほとんどはあいさつを返してくれます。私も最初は「えっ」と思うこともありましたが、「私の声掛けが悪いのだろうか?」「コロナ禍で声を出してのあいさつが減ったからか?」とその原因をよく考えてみました。

〇すると段々わかってきたことは、グループ全体にこちらがあいさつしても、「校長先生は私にあいさつしているわけじゃない」と受け止めているのではないか?ということです。試しに例えば5人いたらその一人一人に目をあわせて「おはよう」を5回言ってみました。すると先ほどの無反応ではなく、それぞれあいさつが返ってきます。それからは、できるだけ「あなたにおはようを言っているよ」と意識して声をかけるようにしています。

〇これまでも学校では、授業を含むすべての教育活動で、「指導の個別化」と「学習の個性化」を目指してきましたが、今はそれを学習者視点から整理し「個別最適な学び」というキーワードが重要視されています。具体的には、ある学習課題に対し、個々の生徒に応じて異なる方法等で学習を進めたり、その中で生徒自身が自らの特徴やどのように学習を進めることが効果的であるかを学んでいったりすることを目指しています。その一つのツールが、タブレットなどのICT機器であり、様々な情報やデータを自分で収集・整理し、自分なりの考えをもつようにしています。昨日も書いていた「生徒の当事者意識を引き出す」ことにもつながります。

〇そのように一人ひとりを大切にしていく時代の流れがありますので、冒頭の「おはよう」のあいさつも、「十把一絡げ(じっぱひとからげ)」的にグループ全体にするのではなく、「個別対応」的にしていかなければ・・と考えています。

須藤昌英