創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2022年12月の記事一覧

12月27日(火)良いお年をお迎えください

〇土曜日から始まっている冬季休業(~1月9日)ですが、お子様はどのように家庭で過ごしているでしょうか?日本海側は大きな寒波で大変な状況ですが、関東地方は寒さはあるものの毎日快晴に恵まれており、穏やかな年末のような気がします。

〇今月には、政府が防衛力の抜本的な強化に向けて、防衛費の増額を行うための財源の検討に入ったとの報道がありました。その防衛費の増額に対し、「賛成」「反対」の意見があります。報道されていない部分もあると思いますが、私の印象としては「何となく薄っぺらい議論になっているのでは?」と思います。

〇これも生徒にとっては、「良い教材(自分たちの生きている社会を見つめ、自分たちの生活に直接結び付く)」ではないかと思っています。単なる二項対立では、その理由として、「賛成:自分の国は自分で守るべき。防衛力の抜本的な強化が抑止力などを高めるために必要」と「反対:増額しても防ぎきれるものではない。防衛予算を大幅に増やすことは軍事大国化を目指すものであり危険な主張と考える」で終わってしまいます。

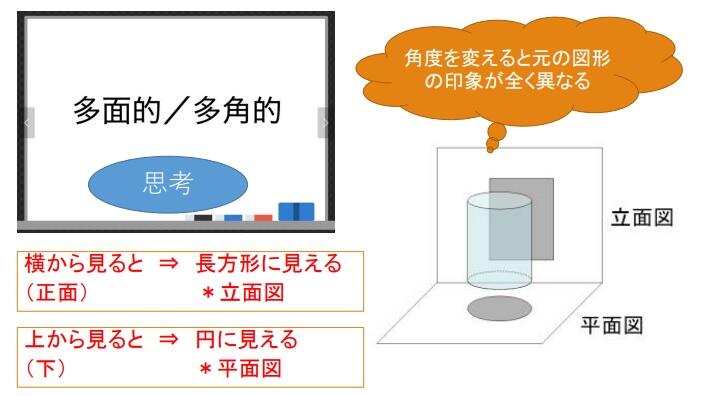

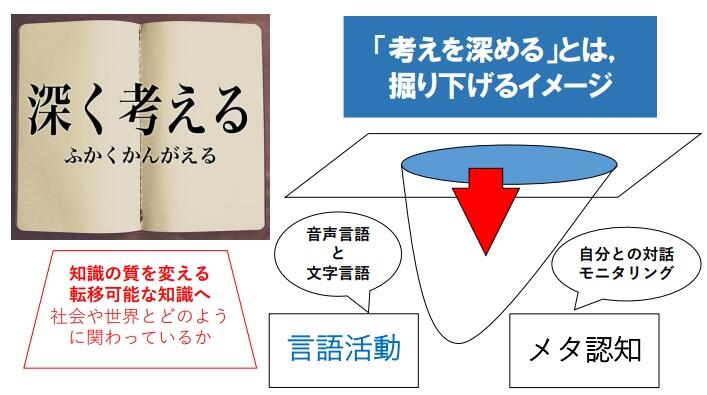

〇まず前提として、「戦争は回避すべき」をまず確認し、「財源はどうするのか」の視点もいれながら話し合い、その上で、方法の賛否レベルで終始するのではなく、「『戦争回避』という目的を達成するためには、どうするか」と議論をすることは、あきらかに前述とは違った次元の話で、深い思考になっていくと思うのです。

〇時々「生徒は教科書の内容さえをしっかり理解し、身につければよい」という意見も耳にしますが、それは生徒のもっている力を過小評価していると感じます。「そんな防衛費に関する議論のような難しいことを生徒がわかるはずがない」と思っている大人も多いでしょうが、実は生徒は「答えのない問いを考える力」をすでにもっています。もっと言えばこれからの未来を背負っていくのは彼らであり、彼らの意見ももっと尊重し、一緒に考えていくべきです。

〇ただそれを考える時間の確保が、学校の今の教育課程(授業時数)では難しいのが現実です。教科書はもちろん大切ですし、その内容はある意味「人類の英知、世の中の仕組みのエッセンス」ですので、「困ったときに戻って確かめる」のが本来の役割です。先ほどのように「教科書さえ学んでいれば・・」では、「生きて働く知識」にはならないと思います。

〇少なくとも我々大人が、広くて深い思考をし、子どもたちの見本となっていくことや、現実には大人でもわからないことが多いので、子どもたちと一緒に考えていく姿勢を持ち続けることが大切だと思います。

〇体育館の改修工事は外装が終わり、先日足場が外されました。2月の終わりには工事完了になる予定です。これまで体育の授業や部活動で生徒たちには大変不便な思いをさせてきましたが、もう少し我慢してもらい、3月の卒業式は真新しい体育館で、3年生の卒業をお祝いしたいと思います。

〇4月1日から始めたこの「校長雑感ブログ」も、今年は本日で終了させていただきます。保護者アンケートの中にも、「校長先生のブログで、学校の様子がわかり親としてはとてもうれしかったです」などのご意見もいただきましたので、励みになります。校内での出来事はすべて校長まで報告がありますが、もちろんすべての情報をブログに書くことはできません。ただできるだけ「これは学校内だけで留めるのではなく、保護者や地域の方々にも知ってもらった方が良いだろう」の視点で書いてきました。

〇来る令和5年は「卯年(うどし)」ですが、私も12年に1回、ウサギのように明るく跳びはねていく年にしたいと思っています。もちろん48歳ではありませんので、生まれた年をいれると6回目の年男になります。どうぞよいお年をお迎えください。

須藤昌英

(外装がきれいになった体育館)

12月26日(月)布施弁天東海寺と富勢中学校

(今朝7時の布施弁天東海寺)

〇富勢中学区内の最も有名な場所として、布施弁天様をあげることには誰も異論はないと思います。正式名称は、「紅龍山布施弁天東海寺」で、千二百年の歴史がある由緒正しい寺院です。

〇学区としてははずれにありますが、本校からはちょうど北東の位置にあり、よく「京都の町の中心(御所)から比叡山延暦寺は北東方向にあり、昔から『鬼門』として京都を守っている」という話を聞いていましたので、私としては勝手に布施弁天が本校を守ってくれていると思っています。

〇先週で2学期も終了しましたので、今朝の出勤前にお礼もかねて参拝してきました。冬の寒さと年末ということもあり、静かで厳粛な空気が流れていました。すでに楼門にはお正月の準備として、門松や五色幕などが飾られていました。早朝にもかかわらず、何人かの方がご参拝していました。

〇布施弁天と隣のあけぼの山は以前から柏市のシンボルでしたから、幼い時からよく行っていました。ただあけぼの山農業公園は平成7年に開園されましたので、当時はまだなく、利根川の土手と畑が一面に広がっているだけでした。

〇小学生以前は弁当をもち家族5人で柏駅から布施弁天行のバスに乗り、ピクニックのようなことをしていました。今はありませんが当時は、柏市のレンタサイクルがあり、大人の自転車を借りて土手の上をフラフラと走ったのを覚えています。小学生になると今度は自分の自転車で友達と「ミニツーリング」気分で訪れて楽しみました。中学生の時は、柏駅近くの柏中学校から歩いて、それこそ富勢中の前を通り、あけぼの山までの遠足がありました。また高校は茨城県取手市にありましたが、毎年寒中長距離走の折り返し地点があけぼの山でした。寒風の中を往復10㎞以上を走っていました。今では懐かしい思い出です。

〇今は我孫子市民ですが、平成元年から11年間、布施新町に住んでいましたので、当時はまだ幼かった長男や次男を連れ、歩いてよく散歩していました。出来たばかりのあけぼの山農業公園のアスレチックスでもよく遊ばせてもらいました。これまでの人生でいろいろと思い出が多い場所です。

〇迎える令和5年のお正月の初詣で、また布施弁天東海寺に伺いたいと思っています。

須藤昌英

12月23日(金)第2学期終業式&いじめ防止授業

〇2学期のスタートの9月1日は、最高気温32°Cで、半袖でも暑さを感じましたが、今日の予想最高気温は7°Cで、通勤時にはダウンのアウターを着て寒さをしのぎました。この気温差が示すように、それだけの月日が流れたことになります。

〇2学期の授業日数は、77日間でした。いつも思いますが、先ほどのように、夏のおわりの残暑厳しさと冬のはじめの寒さの季節の違いもありますが、加えてこの時期はまた年末が近づいていることもあり、2学期終業式は独特の雰囲気があります。

〇1学期の終わりにも書きましたが、この2学期も特に、生徒たちが「自ら主体性をもつ」ようにしてほしいと願いながら教育活動をしてきましたが、まずは私も含めて大人である教職員がこの間、「自立から自律」へと意識を変えていくことができたかを今振り返っています。

〇12月に教職員に行ったアンケート結果をみると、「生徒とともに学び続けようとしたか」の項目に、大半の職員が「Yes」と回答していました。このことに関し、私もそばで職員の勤務状況を観察している者として、「実際の状況と数字は一致している」と感じています。もちろん学業を教えるのは我々の仕事ですが、「教える」ことは同時に「生徒から教わる」ことでもあり、この2方向の関係で学校の教育活動は成り立っています。

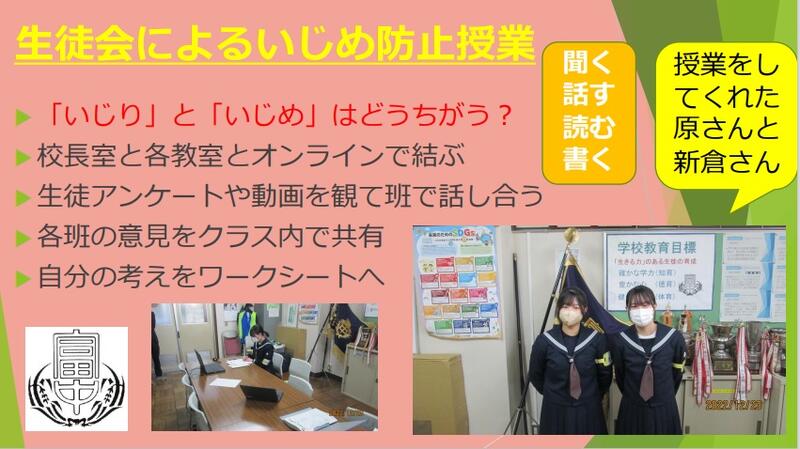

〇今日の終業式は、2学期の表彰式に続き、生徒会主催の「いじめ防止授業-いじめといじり-」を行います。これは先月に柏市教育委員会主催の「いじめ防止サミットKashiwa」に参加した原会長と新倉副会長が、そこで学んだ内容をさらに本校の生徒アンケートの結果も含めてアレンジしたものです。昨日、校長室からリハーサルを行いましたが、全校生徒が話し合いをしやすいような工夫が満載されていました。今からとても楽しみです。

須藤昌英

(昨日は冬至のゆず湯でした)

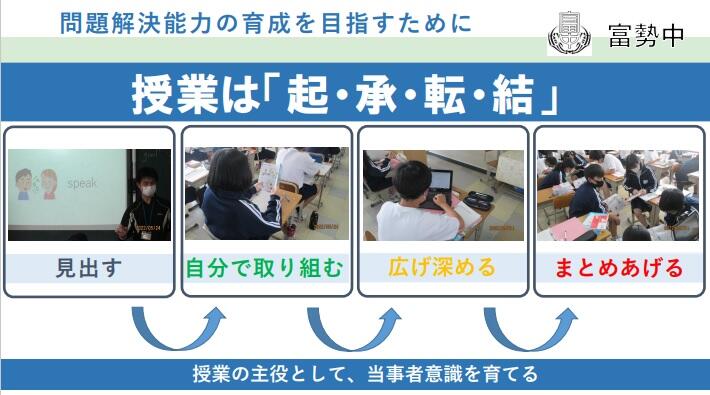

〇原さんと新倉さんには、使う動画(3分)だけは決めておき、あとの授業の流れはすべてお任せしました。先日の保護者会で話した授業における「起承転結(問題提起・自分で考える・話し合う・まとめる)」と「言語活動(聞く・話す・読む・書く)」がすべて網羅されており、職員室にいた職員もその内容のすばらしさを讃嘆していました。

〇おかげで終業式の「校長の話」は、その授業の感想だけを言わせてもらいました。保護者や地域の方々にもぜひご覧になっていただきたかったと後から思いました。2学期もありがとうございました。

12月22日(木)年末の大掃除

〇日本では年末に大掃除を行い、「心機一転して新年を迎える」という「しきたり」のようなものがあり、これに異を唱える人をあまり聞いたことがありません。確かに普段は見逃している(見えないふりも含む)場所もきれいにしますと、新しい発見があったり何より気分が明るくなったりします。本校でも今日の3時間目、全校生徒で大掃除を行います。

〇「仕来り(しきたり)」を辞書で調べますと、「昔からの習慣、ならわし、慣例」とあり、用法としては「~を守る」「~に縛られる」とあります。人として「~を守る」と「~に縛られる」では180度違う姿勢になります。

〇「~守る」は、正しいと信じていることを今まで通りにやることですが、さらに自主・自律的に自らやろうとする意志のもと、「どうせやるなら楽しく」なるように、創意工夫をしていくまでになると、たとえ誰かに「もうそんなことやめたほうがいいよ」と言われたとしても、全く意に介せず、続けていくことができると思います。

〇その一方で「~に縛られる」の方は、自分の気持ちに関係なく仕方なくやることになり、創造性・想像性は生まれません。むしろやる意義や意味、それをやることによる効果などを考えていないので、具体的に「こうしよう」などとは思わず、とにかく「はやく終わればいい」しかないと思います。

〇サッカーワールドカップでは、日本人サポーターが客席のゴミ拾いを自主的にしたり、選手ロッカーが最後きれいに片づけられたりした写真がアップされ、世界から賞賛されていることが話題になりましたが、使用させてもらった場所に感謝していることを行動に示したとも言えます。ただ一部には、「清掃をする人の仕事を奪っている」との見方や、もっと厳しい意見は「単なる売名行為?にすぎない」まであるようです。私などもさすがにそれには頭の中で疑問符がいっぱいになりましたが、しかし日本人的見方を超えた世界レベルではそういうこともあることは知っておくべきでしょう。

〇学校の清掃も多くの国では、雇われた清掃人が仕事として行っており、生徒自身が清掃をするのは稀だそうです。先ほどのワールドカップの話でも、我々は学校で清掃活動をしてきたので、違和感はありませんが、成長過程でボランティアベースの清掃を経験してこなかったならば、理解できなくても当然なのかもしれません。しかしその日本型教育が注目され、アフリカでは生徒による清掃を取り入れた国もあるそうです。さて、「今日の大掃除をどんな気持ちでやっていますか?」「大掃除って必要だと思いますか?」などと、見かけた何人かの生徒に尋ねてみようかなと思います。

須藤昌英

(日本代表のロッカールームが綺麗すぎると話題。「全チームの模範」とFIFA関係者も話す)

〇部屋の窓は開けっぱなし、しかも水道の水は冷たい状況でも、自分たちの分担をキレイにしようと、黙々と身体を動かす生徒たち。この経験により少なくとも、意図的にゴミを落としたり汚れている場所をさらに汚したりすることのない大人に成長してくれると信じています。

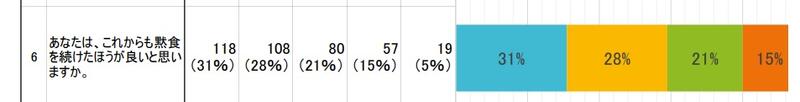

12月21日(水)給食最終日

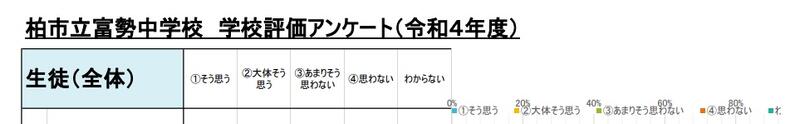

〇今日は2学期最後の給食となります。先日、生徒アンケートの中で、「あなたはこれからも黙食を続けたほうが良いと思いますか」と尋ねたところ、以下のように、①そう思う31%、②大体そう思う28%、③あまりそう思わない21%、④思わない15%、⑤わからない5%という結果になりました。

〇「わからない」の5%を除くと、「継続した方が良い」が59%、「継続は必要ない」が36%ですので、生徒の中では、まだ続けた方が良いと思う人が思わない人の約1.6倍であり、3学期もしばらくは継続していくことにしたいと思います。ただ、今回のアンケートはそれぞれの理由までは集計できていませんので、例えば「●●という条件が守られれば、黙食を解除したい」とか「2つから1つを選ぶので、仕方なく黙食を続けるにした」などの生徒もいるのではないかと思います。

〇この3年間のコロナ禍で、生徒たちもいろいろな経験をし、「自分は~したらよい」と思うと考えてきたと思います。ただ当然のことながら、同じような経験をしても人によって考えは異なります。つまり一見すると意見が対立し、白か黒の2つに一つしかないように見えます。しかしこの時こそ、「広くて深い思考」が必要で、そのためまずお互いに目的が一致していることを確認し、次に対話する姿勢(相手の真意を理解しようとする)を持ち続けることしかありません。

〇給食に関して言えば、「感染しやすいといわれる会食を可能な限り安全にしかも楽しく食べる」ことが目指す目的となり、「そのためにはどうしたらよいか?」という大人でも難しい課題に、本校の生徒は真正面から取り組む力をすでにもっています。その対話(学び)の場を設定してあげるのが学校の役割です。今日で2学期の給食は終わりますが、引き続き3学期も生徒たちと一緒に考えつづけていきます。

須藤昌英

*今日の給食は「クリスマスメニュー」として、給食室手作りの「チョコマフィン」がありました。バターをたっぷりと使い、かわいいイラストのカップで焼いて、雪のような砂糖をかけてあります。ご馳走さまでした。

12月20日(火)恩返しと恩送り

〇民話の「鶴の恩返し」やそれを題材にした木下順二の「夕鶴」は多くの人が知っている話ですが、人間に助けてもらった鶴が機を織って恩を返すお話です。「のぞかないで」と言われたのに部屋をのぞいてしまい、最後は鶴が空へ帰ってしまう結末となっています。私は幼いころからこの話を聞くたびにこの結末があまり好きではなく、雪空に鶴が飛び去っていく淋しい情景を思い浮かべていました。

〇「恩返し」という言葉は、お世話になった人に直接何かをしてあげることですが、50歳になった頃に、「恩送り」という言葉を初めて知り、その後段々と年齢があがるにつれてその意味を深く考えるようになりました。これまでの人生の中で、多くの人にお世話をしていただきましたが、実際にその方々すべてに「恩返し」をすることは難しいのではないでしょうか?両親や兄弟はまだしも、友達や恩師、同僚や住んでいる地域の方々・・・、私もその方々すべてと今でもつながっていたりきちんと感謝を伝えたりできていないことがほとんどです。

〇であるならば、「恩返し」ではなく「恩送り」をしていくしかないと思ったのです。例えば私であれば、小・中・高・大学と16年間で多くの授業や諸活動の中で、多くの先生や友達から様々なことを教わりました。その後教員となり、今度は多くの児童生徒や同僚に対して、自分としてできるだけのことをしてきたつもりです。しかしそれはまた別の見方をすると、それまでしてもらったことに感謝しつつ、直接その方々に恩は返すことはできませんでしたが、その分あらたに出会った方々に「恩を送っている」とも考えられるようになりました。

〇世の中のほとんどがお互いの「恩送り」で成り立っているなかで、逆に「恩返し」をできることは稀なことなので、私の中では次の図のようなイメージになります。まもなく今年も終わります。今年中にいただいた恩はできるだけ今年中に返していくようにしたいものです。

須藤昌英

12月19日(月)忘れられない質問

〇今から30年以上前、まだ若い頃に担任をしていたクラスの生徒の一人から、その具体的な場面は忘れましたが、突然「先生、『生きる意味』って何ですかね?」と質問されたことがありました。唐突な質問であり、私もまだ20代でしたので経験も浅く、ただその場の勢いで、「そんなこと考えている時間は自分にはなかったなあ」とだけ答えた記憶があります。しかし本当は当時はまだ、そんな直球的な質問を大人として正面から受け止めて、自分の言葉で答える自信がなかったというのが本心でした。以来、その他の生徒にも「もし同じ質問をされたらどう答えようか?」が私の長年の課題意識になってきました。

〇そういう私が2年前くらいに読んだ本に、「人は生きることの意味はあるのか」に関して、考えさせられるエピソードがありました。ある哲学者の実体験です。要約して紹介します。

「その学者にはその道を志すきっかけになった100年前くらいの故人の大哲学者がいたそうです。とにかく若いころから憧れており、『将来どんな学者になりたいか?』と人から尋ねられれば、必ずその方の名前を答えていたそうです。ある日京都で学会があり、その晩にホテル近くの行きつけの小さなバーでいつものように一人で飲んでいました。すると後からその店に感じのよい紳士が来て隣に座り、お互いにボツボツ話を交わすうちに、相手が医大の先生であることがわかってきました。そしてその学者が『自分は哲学者です』と自己紹介すると、その紳士が『それは奇縁ですね。私の祖父も哲学者でした』と言います。学者は『そうですか、お名前を聞いていいですか?』と言ったその相手の答えに、その学者は思わず自席から立ち上ってしばらく直立不動となり、その紳士に深く頭を下げ、握手を求めた」という話です。

〇その学者は、「人は時として、存在するだけで他者に恩恵を与えることがある。その紳士も私を元気づけようとわざわざ京都まで来たわけではない。何気なく店に入ってきて、たまたま私の隣に座っただけ。ただ私の方は、尊敬する方のお孫さんに思いもかけずお会いでき、至極の喜びを感じた。そのお孫さんの紳士を通して、尊敬する方を身近に感じることができた」さらに「人はいつも、生きる意味を求めてあれこれ悩むが、『自分が存在するだけで、誰かを助けている』と思えるなら、それは素敵な生きる意味ではないか。」と結んでいました。

〇私はこれを読んだ時、他人事ながら感動し、「人生において目には見えない縁があるのかもしれない」「人の強い思いは会いたい人を引き付けるのではないか」と思いました。30年前に戻ることができたなら、あの生徒にも話をわけてあげたいです。

須藤昌英

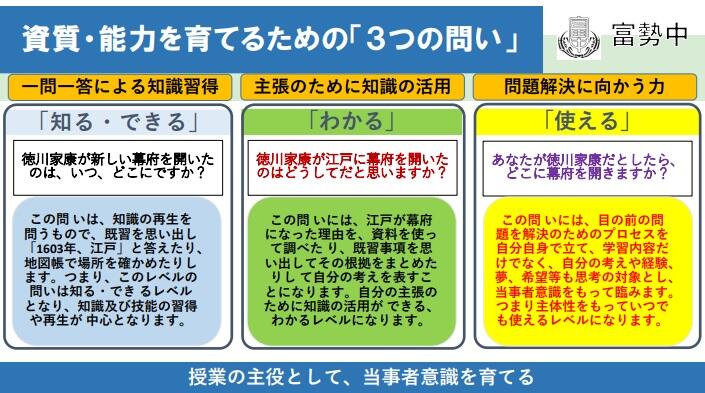

12月16日(金)思考のアウトプット「書くこと」

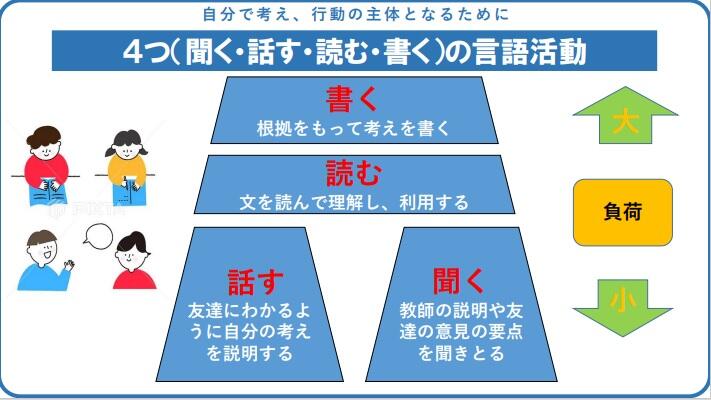

〇一昨日の保護者会の中で、学校の授業では、学びを広げて深めるために、4つの言語活動(聞く、話す、読む、書く)を大切にしていることをお話ししました。そのうち「書く」ことが一番負担が大きく、前の3つ(聞く、話す、読む)を十分に行っていないと、「自分の考えを書く」や「今日の感想を書く」などは出来ない、つまり生徒にとっても一番ハードルが高いことを説明しました。

〇「書く」ことでいうと、生徒たちは毎日、その日の予定やあったことを記録するノートをつけています。1・3年生は「タイムくん」、2年生は「忘れないぞう」というかわいい名前のノートです。担任はそれを読んで、コメントなどを書いたり心配なときは直接声をかけています。やはりこれも「継続は力なり」で、書き慣れている生徒は苦も無く自分の思いをスラスラ書けています。それに比例するように、授業ノートなども効率よくまとめているようです。

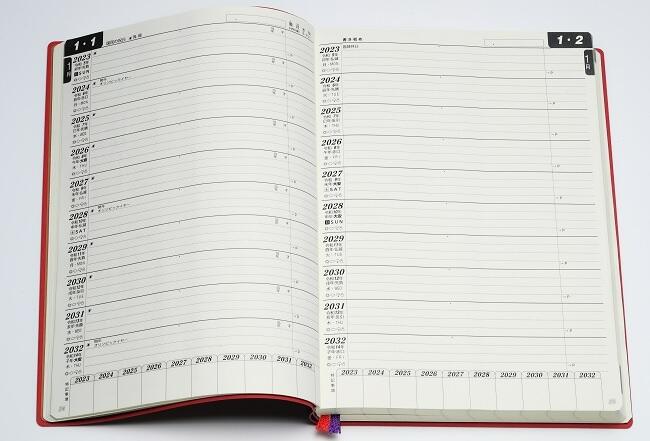

〇私も毎日2種類の記録をつけています。一つは仕事に関することで「執務記録」です。その日に学校内であった報告事項や今後の方向性などを記録しています。これは見開き2ページで1週間分ですので、前の記録を見るときには、さかのぼる必要があります。特に最近は自分の記憶力に自信がなくなってきているので、1カ月前の記録を見ると「そういえば、こんなことがあった」と思い出せるので、定期的に確認しています。

〇もう一つは、私的な「日記」で、こちらは市販の「十年日記」を使用しています。例えば10年分の「12月16日」が1ページに縦に並んでいますので、書く時にはページをめくらなくても、昨年や一昨年の同じ日に何があったかを見ることができて便利です。またそれによって、「次は~をしておいた方がいいかな」などを考えるきっかけになります。ただ書くスペースは小さいので、あったことや感じたことを3行程度にまとめて書いています。

〇生徒が「書く」活動をするのは、上述のような記録を残すためよりも、頭の中にある自分の考えをアウトプットすることで、それを整理したり他の知識とのつながりを考えたりすることが目的です。ただノートをきれいに書くことが目的ではありませんので、最終的には自分だけがわかるような字体でかまわないのですが、書いたものを提出する場合には、読む人が見やすく書くのも大切でしょう。実際に私も「執務記録」や「日記」は字体を整えることはせず、殴り書きがほとんどです。

〇今度お子様のノートを見たときには、そのような視点で話をしてみてください。

須藤昌英

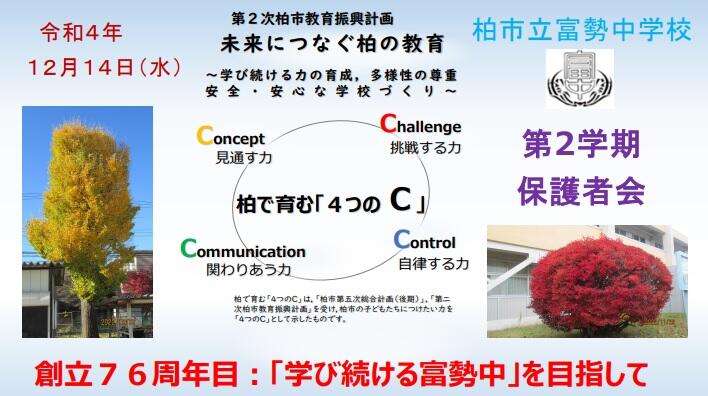

12月15日(木)2学期保護者会

〇昨日、2学期の保護者会を行いました。1学期末の7月には実施しなかったので、4月の当初保護者会から8カ月ぶりとなります。全体会で私からこの8カ月間の本校における学びの説明とその後教務主任から保護者アンケートの結果報告を行い、その後各クラスの懇談会となりました。

〇保護者会資料中の冒頭のあいさつでも書きましたが、今の世の中では、目の前にいない、表情が見えない相手がどんな気持ちでいるのかと思いをめぐらす力こそが必要であると感じます。普段はLINEやHPなどでのこちらからの一方的な情報発信が多いですが、年に数回でも顔を見ながらお互いに話をすることが大切であると思います。お越しいただき、ありがとうございました。

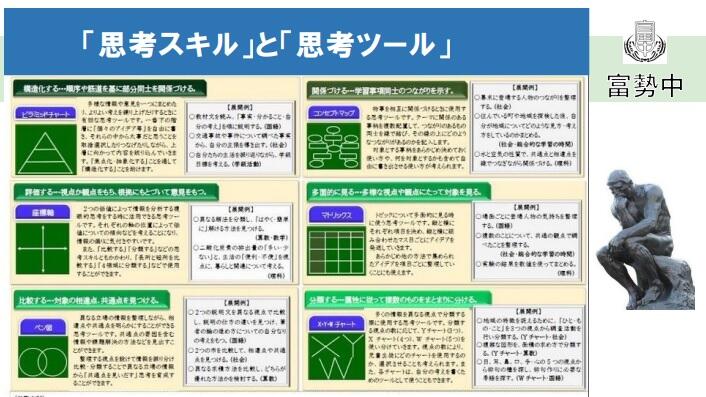

〇私がお話しさせていただいたスライドを掲載します。

須藤昌英

12月14日(水)「聴く読書」は新しくて古い

〇小学校では以前より、「読み聞かせ」という活動を行っています。私も今から15年前頃、3年間だけ小学校に勤務したことがありますので、図書室や教室に地域や保護者のボランティアの方に来ていただき、児童の前で絵本などを読んでもらった経験があります。私は読んでもらっている際中、その本を見るよりもそれを聴いている児童の顔を見ている方が面白くて、「ああ、この子はこういう表情もするのか」とか「おお、この子は完全に物語の世界に入っているな」などと観察していました。その子たちも今は立派な社会人となっている年齢です。

〇文部科学省の調査によると、小学校入学以前に家庭で読み聞かせをしてもらっていた子どもは読んでもらわなかった子どもよりも「学校の授業を楽しんでいる」という子の割合が多いことが明らかになっています。さらに小学校・中学校の学習状況においては読み聞かせをしてもらっていた子どもの国語や算数、数学の平均正答率が高いという結果も発表されています。

〇本校では「読み聞かせ」は行っていませんが、今度機会があったら中学校でもやってみてもいいかなと思いました。自分で本を読める年齢ですが、たまには耳からの読書もイメージをふくらます力になるかもしれません。「読み聞かせ」の効果として、聴きながら自分の想像力をフル稼働させ、それから波及して言語力や文章理解力、話を最後まで聞く力といったさまざまな能力が培われると考えられるでしょう。

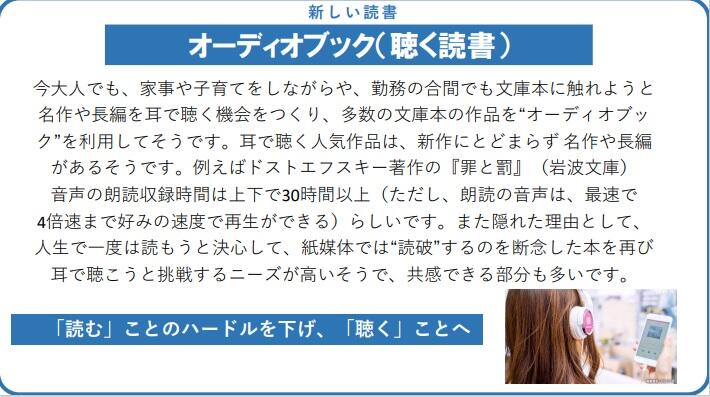

〇そこで今、大人でも家事や子育てをしながらや、勤務の合間でも文庫本に触れようと名作や長編を耳で聴く機会をつくり、多数の文庫本の作品を“オーディオブック”を利用している人が増えているようです。耳で聴く人気作品は、新作にとどまらず 名作や長編があるそうです。私も経験がありますが、ロシア文学はやたら長く、例えばドストエフスキー著作の『罪と罰』(岩波文庫)音声の朗読収録時間は上下で30時間以上(ただし、朗読の音声は、最速で4倍速まで好みの速度で再生ができる)らしいです。

〇また、人生で一度は読でんみようと決心ししたものの、紙媒体では“読破”するのを断念した本を、再度耳で聴いてみようと挑戦するニーズが高いそうで、これは「学びなおし」「学び続ける」などの生涯学習につながると思います。冒頭の小学校の例もあり、共感できる部分も多いです。そしてYouTubeと比べると映像がありませんので、逆に観る必要がなく、片手間でも聴けるのが良いのかもしれません。

〇私も若いころの一時期は、ラジオを聴く方が、テレビを観るよるりも楽しかったことがあったことを思い出しました。今度私も自宅のタブレットで、“オーディオブック”を試してみようと思いました。

須藤昌英