|

||||||

文字

背景

行間

校長日記 令和6年度

1年生 布瀬散歩

布瀬方面に散歩に行きました。畑を見たり,空を見たりのんびり歩いて行きました。

今日の目的は,自分達が育てているいちごが大きい実をつけるためにどうしたらよいかを聞きに行くのです。

体力がついた1年生は,いろいろな話をしながら歩いて行きました。

特別養護老人ホーム アネシスの前に来ました。建物の外から見学です。アネシスがどんな場所かを知っている人もいました。

次の目的地に向かいます。

しょうがとおかきのますだやさんへ見学に行きました。今日は,工場がお休みでしたが,ショウガを見せていただきました。

大きいショウガに驚く1年生です。

ショウガを洗う体験をさせていただきました。高知産や熊本産のショウガがありました。

途中で水が流れているところに水車がありました。「ザリガニ釣りしたい」と言う声もありました。

黄土色の土も発見!!何だろう?さわってみました。

友達のお母さんが手を振ってくれました。「あっ!!見たことある。」いちごの苗を発見しました。

「あそこだよ。」といちごの直売所を教えてくれました。まだ開店前でした。

コイン精米所を見学しました。「いちごやさんが来た!!」

染谷農園での見学がスタートしました。「大きいね」大粒のいちごに目が丸くなった1年生。「甘い匂いがする・・・」

いちごを試食させていただきました。甘くて大きいいちごでした。

いちごの質問も忘れません。「種からいちごが育ちますか?」と張り切って質問しています。

いちごのことを学んで歩いて行くと、4年生が描いたポスターが貼ってある場所を見つけました。

2件目のいちごやさんです。渡会いちごです。中に入って見学させていただきました。

百庚申を見ました。詳しい勉強は,これから4年生ですね。

柏しょうなんゆめファームです。楽しそうな遊具が並んでいます。

行きは,ごみがありましたが4年生がごみ拾いをしてくれたので,帰り道は綺麗な道路でした。

布瀬方面の散歩でたくさんの発見がありました。2年生の学習につながるといいな・・・

卒業式

温かい春の日差しが差し込む手賀東小学校の体育館を会場に,令和6年度卒業式を行いました。

6年生が心を一つにして,歌います。練習の時よりずっとよい歌声でした。

在校生と一緒に歌う歌も会場にさわやかな歌声が響き渡りました。

最後の校歌は,卒業生と在校生,そしてご来賓の皆様も一緒に歌いました。

6年生の教室です。最後の授業が行われています。

保護者の方も一緒に6年間の成長を写真で振り返ります。

在校生が見送る中,最後のお別れです。

在校生が最後まで大きく手を振って別れを惜しんでいました。これまで,たくさん優しくしてくれて,ありがとう。楽しい企画を考えてくれてありがとう。一緒にがんばってくれてありがとう。それぞれの思いが溢れる見送りでした。

記念撮影です。書道でお世話になった綾部先生がジャンボ卒業証書を書いてくださいました。

記念撮影で盛り上がりました。

6年生 卒業制作完成!!~お披露目~

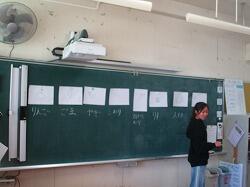

6年生が3DCADソフトで作った卒業制作の学年・学級表示ができあがりました。

これまでの活動は,こちら ↓ をご覧ください。

【卒業制作への取り組み】

【卒業制作への取り組み②】

株式会社アバロンテクノシリーズ様(3DCADソフト)の「作ってみよう!」で図案を考え,ビープロジャパン様(3Dプリンタ)のご協力で印刷していただきました。学校でお借りしている3Dプリンタでは,小さい図案の印刷紙かできないとのことで,データを送りご厚意で印刷していただきました。

できあがった作品が送られてきました。

7人が1枚の表示を作成しました。素敵な表示に仕上がっています。

卒業式練習の後,全校児童の前で学級表示のお披露目をしました。

明るく,学年に合わせたイラストがあるかわいらしい,素敵な学級表示ができました。

地域でお世話になった特別養護老人ホーム アネシス様からお祝いの花かごが届きました。卒業式には残念ですがご参列いただけないとのことですが,子供たちの卒業をお祝いしてくださいました。

記念に卒業制作と花かごと共に写真を撮りました。

明日の卒業式では,ゆっくり祝電を読む時間が取れないかも知れません。みんなで祝電をみて,小学校生活を振り返ります。

卒業式準備

朝から,卒業式準備が始まっています。会場後明るくなるように,花を準備しています。学校の畑の菜の花だけでは足りず,地域の方から菜の花やツバキ,スイセンの花を分けていただきました。地域の方も手賀東小学校の卒業生をお祝いしてくれています。

給食後は,子供たちが準備します。少人数の学校なので,1年生から5年生まで全員が自分の役割を持って一生懸命準備します。時間内に綺麗に終わらせるためには,工夫する知恵と協力する心,継続する体力が不可欠です。心を一つに全開でがんばります。

6年生が通る廊下も綺麗にします。

6年生が登校して初めに通る昇降口は,念入りに清掃します。

トイレもピカピカに仕上げます。

6年生の教室です。黒板も机も壁も綺麗にしていきます。

廊下も綺麗に飾ります。

職員室前の廊下を掃除していた子供たちが外掃除を始めました。広い学校です。それぞれの分担場所を責任持って仕事しています。

1年生から5年生まで,6年生の卒業をお祝いして会場を作りました。素敵な卒業式になりそうです。

みんな,ありがとう。

本のひみつきち

図書委員会の5年女子が国語で学習した提案文で,1階の空きスペースを有効活用することになってから,あっという間にスペースが完成しました。

子どもが考えて,行動すると大人が作るより何倍も早くできあがります。この速さに驚いています。6年生の図書委員も利用状況を見て卒業することができます。

これまでの活動は,【委員会の活動】こちら↓ をご覧ください。

マットを購入することになったら,仕事が早い図書委員さんは,みんなに気持ちよく利用してもらうためのポスターを作成し始めていました。なんと計画的!!と驚くばかりです。

こちらのスペースの名前も決まっています。(はやい!!)「本のひみつきち」です。校舎の空きスペースで,ちょっと隠れ家的な雰囲気もあります。そして,本棚にはたくさんの「ひみつシリーズの本」が並んでいるのです。

空間と本の二つの意味を持つ「本のひみつきち」立ち寄りたくなるスペースです。

1年生が早速,立ち寄っています。本を返しています。

昇降口の近くなので,校庭で見つけた植物や昆虫を調べるミニ図鑑も並べます。子供たちの「なんだろう」「知りたい」をカバーできるスペースにもなりました。

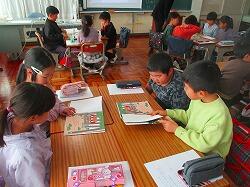

5.6年生 読書会

5.6年生最後の読書会です。今日は,『おおきな木』の本を読みます。

読書会の約束を確認したてから,活動がスタートしました。

真剣に読んでいます。最初の時間は,付箋のあるところまで,読むことになっています。

ワークシートに感じたことを記入します。意見交換が始まります。

原作は,英語で書かれている本です。英語で書かれた本を読むと違う発見がたくさんありました。

訳す人によって,本の世界観が変わります。英語が読めたら,自分の感性で物語の内容を感じることができます。中が校に行って英語を学びます。原作本が読めるくらいになるといいですね。

勤務の関係で卒業式に参列できない図書館指導員からは「これからの未来を本と一緒に見守っています。」という最後のメッセージをいただきました。

これで,1年間の図書活動が終わります。1年間の感謝を込めて子供たちからも職員からもお互いに挨拶をして終わりました。

紙の本から,たくさんの発見と学びがありました。そして,手触りやにおいなど五感を働かせながらたくさん思考力・創造力を働かせる時間でした。

指導する職員の子供たちへの思いが溢れている『最後の読書会』は,ずっと心に残る温かい時間が流れていました。

6年生 最後の授業③

6年間の成長を振り返りました。養護教諭から「卒業おめでとう」のメッセージがプリントされているシャツに見立てたかわいいプレゼントが配付されました。中には,1年生から6年生までの身長・体重が記録されています。

シャツの襟についているリボンは,入学したときから6年生までに成長した身長と同じ長さのリボンです。こんなに大きくなりました。一番大きくなった人は,新生児の赤ちゃんの身長(約50センチ)くらい大きくなりました。

昔の身長を懐かしんでいます。

どのくらい大きくなったか,比べたりもしました。

こっそりデータを見合ったりもしています。

6年生の教室には,2年生からのカラフルプレゼントが並んでいます。ハートの形です。1年生が育てているいちごが実りました。1年生から6年生へのプレゼントです。

人数が少ないからできる,手賀東小学校の素敵なところです。

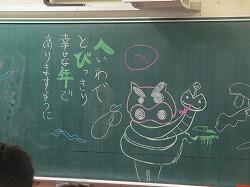

教室の後ろの黒板には,手賀東小キャラクターになった『モロうまくん』がみんなを見つめています。

7人で作った卒業式までのカレンダーも掲示してあります。

6人目の人が作ったカレンダーが掲示してあります。あと2日です。

昇降口に集まって一緒に下校するのは,今日が最後となりました。

6年生全員が前に並びました。「さよなら」の挨拶で,下校します。

6年生がリーダーの登下校班で帰るのも最後です。

一つ一つ,終わっていきます。

1年生 いちごが実った

1年生がお世話している「いちご」の実がなっています。1年生が,じーっと見ていちごを摘んでいます。

「白いところがあるなぁ」「これ大きい」と嬉しそうです。

赤くて大きめのいちごです。あれ?摘まないの?「少し白いところがあるから,まだ取らない」と言っています。

「鳥に食べられちゃうよ」意見が出ます。いろいろ考えています。

悩んでいた子が決心して?このいちごを摘みました。

今週は寒い日が続いていますが,いちごの花が綺麗に咲いています。1年生に任せたいちごたちは,元気です。

実が食べられないように工夫したり,大きな実になるためにどうしたらよいか考えたり・・・1年生の学びは続きます。工夫する知恵が成長している1年生です。

卒業式予行

卒業式の予行練習を行いました。6年生の挨拶から始めました。

6年生の表情が引き締まると,在校生も真剣な表情になりました。

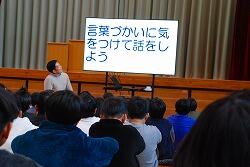

これでいいのか。これがいいのか。「で」「が」1文字の違いですが,中身は大きく違います。

今日の気づきを大切にして卒業式を迎えられるように子供たち、職員が心を合わせて行きます。

6年生 最後の授業②

5.6年生が一緒に行ってきた体育の授業も7日金曜日で最後でした。

東っ子バレーを行ってきましたが,最後の試合となります。

失点を少なくするためにそうするかをチームで話し合いました。

教科担任制で進めてきた授業が1つ1つ終わっていきます。

なかよし遊び

昼休みに,今年度最後のなかよし遊びがありました。児童会役員が中心になり企画した遊びです。

全校児童が広い校庭で走り回っています。

鬼は,笛の合図で増えていきます。笛が鳴るのを待っている緑チームです。

2チームが鬼になって走ったら,全員が捕まってしまいました。

今度は,1チームが鬼で3チームが逃げます。

捕まってしまいましたが,仲間が助けに来てくれたら,復活します。

次のゲームがスタートしました。

楽しい時間が終わり,結果発表です。

青チームが勝ったそうです。最後に6年生の児童会役員が感想を述べました。

児童会役員が前回の企画の反省を生かして,作った遊びです。みんなで楽しめました。

活動後のアンケートでも『楽しかった』という意見が多くありました。

見ている人も楽しめました。笛の合図でトラックの外にいる鬼が中に入ります。時間差で鬼が増えていくところや一度捕まってしまっても仲間が助けに来てくれたら,また走ること(ゲームに参加)ができるところなど見ていてハラハラ,ドキドキしていました。

子供たちが前回の課題を工夫して全員が楽しめるゲームに作り上げてきました。工夫する知恵と協力する力を発揮しました。ゲームでは継続する体力も使っていました。

暖かい春を感じながら,6年生との最後の思い出作りができました。楽しい時間になりました。

6年生 最後の授業①

卒業式まで残すところ4日となった6年生です。5.6年生で養護教諭による保健「自分でできる怪我の手当を知ろう」の学習です。

やけど・鼻血・すりきず・きりきず・ねんざの5グループに分かれて,救急用品は3種類,綺麗な水はたくさんある。という設定でどのように手当をするか考えました。

話し合った救急用品3種類と手当の手順を発表した後に養護教諭が選んだ3つの救急用品で手当の方法を確認していきます。

これからの生活に役立つ実践的な授業でした。

最後の山ゆりタイム~ありがとう!体育委員会~

山ゆりタイムは,縄跳びに取り組んできました。一人一人が前跳びの記録を取っています。今日で3回目最後の山ゆりタイムです。

少人数なので全員が体育館で縄跳びできます。低学年の人は,高学年の跳ぶ姿をお手本に練習することができます。上手に飛べるようになってきたので,記録が伸びてきています。継続する体力を育成しています。

回数を数えていない人は,練習しています。

最後は,回数を数えていた体育委員会の人も,自分の記録に挑戦します。

最後は,二重跳びです。20秒をめざして挑戦です。最後まで跳んでいたのは3年生男子で29秒間二重跳びを跳び続けました。

1年間,山ゆりタイムの時間に活躍した体育委員会の人にみんなで拍手しました。お疲れ様。そしてありがとう。

小学校生活の素敵な思い出

6年生の国語の時間に自分の『読書タイムライン』が配られました。表紙の色も中に綴ってあるページも『自分だけの』オリジナルの冊子です。1年生から6年生までどんな本を読んだかを懐かしそうに見たり,〇年生ではまった本の題名を読み上げながら当時のエピソードを楽しそうに話していました。

7人の卒業生をお祝いする素敵な思い出の1つになりそうです。

表紙の色は,好きな色を選びました。個性溢れる読書の記録となりました。

6年間でどんな本を借りたのか,思い出を振り返ります。

【6年生読書タイムラン】もご覧ください。

委員会の活動

昨日、今年度最後の委員会がありました。1年間活動してきての成果と課題など振り返りを行いました。

全員で集まって話し合う委員会は終わりましたが,常時活動は続いています。

図書委員会の5年女子が国語で学習した提案文で,1階の空きスペースを有効活用することを校長室に説明に来ました。よい考えでしたので,図書委員会として活動してもらうことになりました。

昼休みになりました。デザインを考えながらマットをつなげていきます。

6年生も最後の大作業です。素敵なスペースができてきました。

お疲れ様でした。全校児童にわかるような掲示物も準備してくれているようです。

完成が楽しみです。

6年生へ感謝を伝える

今年度最後の思いやりの木は,『6年生への感謝の言葉』です。一人一人が6年生との思い出を振り返り,感謝の気持ちを伝えています。

地区児童会

今年度最後の地区児童会です。3地区に分かれて1年間のまとめを行いました。

来年度のリーダーを決めたり,登校班での反省,通学路の危険箇所の確認等を行いました。

話し合ったことについて,代表児童が発表しました。

来週,卒業してしまう6年生と一緒に登校できるのも6日です。楽しい思い出を作っていきましょう。

卒業式の練習が始まりました。

1年生から5年生が体育館に集合し,卒業式の練習が始まりました。

5年生の代表児童から在校生に向けてそんな卒業式にしたいのかを話しました。目的意識をしっかりもち,みんなの思いが一つになり練習がスタートしました。

1年生から5年生が6年生への思いを確認できたところで,6年生も練習に加わります。

一緒に練習する6年生から,在校生へのメッセージです。

拍手のタイミングや拍手の時の体の向きを練習しました。6年生は,間隔を空けて歩く練習です。

一同礼の練習もしました。

あっという間に3月が始まりました。来週には,卒業式です。在校生は,普段の生活から姿勢よく椅子に座ると卒業式にいい姿勢が保てるという話を聞きました。継続する体力が必要です。

心に残る卒業式にしていきましょう。

卒業式に向けて

書道家の綾部久美子先生を6年生教室にお招きしました。小学校を卒業する思いを漢字一文字に表し色紙に書きました。

綾部先生がお手本を書いてきてくださいました。

半紙を折ったり切ったりして,色紙の大きさに合わせて練習します。

綾部先生がお手本に一人一人の名前を書いてくださいました。名前も上手に書けそうです。

練習の後に,色紙に書きました。失敗できない1回しかない清書なので,手が震えている人もいました。

卒業式前のよい緊張感の中,自分の心と向き合う時間が過ごせたようです。

おすすめ!季節の本

おすすめ!季節の本のコーナーが進化しています。階段脇のコーナーは,図書委員会の児童が担当していますが,みんなにおすすめの本を手に取ってもらえるように工夫しています。学校教育目標の一つでもある工夫する知恵を発揮しています。

本の表紙を平面で展示していましたが,立体感のある工夫をしています。本の厚みがわかり手に取りやすくなります。

すぐに借りられるように図書室(通称ほんのすみか)前にも展示しています。選書した児童がポップを描いています。担当児童の人柄が見える温かいポップです。

2月22日の猫の日が終わるとすぐに次の担当児童が展示しています。ひな祭りに向けての紹介です。

いろいろな本があります。貸し出し中になっている本もあります。

3学期の本の貸し出しは,もう少しで終了です。これからも素敵な季節の本に出会えるといいですね。

今日の給食

3月3日は「ひな祭り」です。「桃の節句」や「上巳(じょうし)の節句」ともいい,ひな人形や桃の花を飾り,子どもの健やかな成長と幸せを願ってお祝いする日です。ちらし寿司やハマグリの潮汁(うしおじる),ひなあられ,ひしもちなどをみんなで食べます。古代中国でおこなわれていた災厄を払うための行事が日本に伝わり,貴族の子女の遊びであったひいな遊びと結びついて,現在のひな祭りの形ができあがったと言われています。

今日の給食は,ちらし寿司・鰆の塩麹焼き・菜の花のお浸し・花麩のすまし汁・ひなあられ・牛乳です。

3月になりました。校庭の木々も春の訪れを教えてくれています。給食でも,春を感じられるメニューが出ています。

栄養のバランス満点の給食で残りの日も元気に過ごしましょう。

昨日は温かい日でしたが,今日は雪が舞い散る寒い日となりました。体調を崩しやすい季節です。栄養と睡眠を十分に摂り,毎日を過ごしましょう。

なかよし遊び

1年間,一緒に活動してきた縦割りグループのなかよし遊びです。

4.5年生がたてた計画で楽しい時間を過ごしました。

明日で2月が終わります。6年生と過ごせるのもあと少しです。思い出に残る毎日を過ごせるといいなと思います。

ステップアップ学習会

ステップアップ学習会が行われました。2クラスに分かれて,活動しています。

英語を学んでいるので,楽しく活動しています。

先週のステップアップの様子です。ゲームで盛り上がっています。

今週のステップアップで今年度の活動が終わりとなります。

閉校式を行い1年間,お世話になった先生方ともお別れです。

先生方からは,英語の大切さや復習していくとよいこと,話を聞くことの大切さなど,これからの学びにつながるお話をたくさんいただきました。

代表児童がステップアップ学習会に参加しての感想を話しました。

一輪車検定

2月の一輪車検定を行いました。業間休みや昼休みに練習してきた子供たちが集まってきました。

いよいよ,検定がスタートしました。緊張しながらも練習の成果を発揮しています。成長のためには大切な緊張感でもあります。

合格した人もあと少しだった人もいますが,がんばる姿は頼もしい子供たちです。

1年生 育つといいな

1年生が校長室に来てくれました。いちごを育ててみたいと言うお話に来てくれました。

校長室の窓の外に,昨年『渡会いちご園』さんからいただいたいちごのつるを育てて今年で2年が終わります。温かくなり,イチゴの実が実り始めました。

【農作業体験】

【イチゴの実ができました】

渡会さんのように知識がないので,今年のいちごは少し(かなり・・・)小さめです。1年生が大きくておいしいいちごを育ててくれるというので,楽しみにしています。

1年生の教室から甘い香りがします。覗いてみると真剣な表情でピンセットを持っています。

「いちごを種から育ててみたい」という1年生の思いがあるそうで,校長室前のいちごを摘んで作業しています。

つまんだ種は,ピートバンにのせて乾かすようです。

果肉がついたままだと種が腐ってしまうので,水で洗っている人もいます。

職員もいちごの苗からいちごを育てることは経験があるのですが,種から育てることは経験がないのでどうなるか?楽しみでもあります。「いちごやさんになる」と張り切っている1年生を見守りたいと思います。

小規模だからこそできる活動の一つです。子供たちの はてな?からいろいろな活動につながりそうです。

4年生 総合的な学習

12月にイラストレーターでありグラフィックデザイナーでもあるmogumi様をお迎えし,ポスター作りについて教えていただきました。

【詳しくは, 『伝えたいことを伝えるためのポスター作り』について ↓ をご覧ください。 】

ポスターが完成したので,今回は,手賀の丘青少年自然の家に掲示していただけないか,所長さんにお願いの電話をしていました。

失礼がないように,そして自分の思いが伝えられるようにとChromebookに話したいことをまとめていました。

緊張しながらも一生懸命思いを伝えることができました。今日の夕方にと担任がお届けすることも伝えられました。

電話をかける前に,農業体験の落花生でお世話になった林さんにご協力いただけるか連絡をした児童がアドバイスしていたようです。これまでの学習が生かされ広がっています。

【 4年生 総合的な学習「地域のみなさんとごみ拾い」②↓もご覧ください。】

なかよし遊びリーダー会議

今年度最後のなかよし遊びの計画を話し合うために,児童会役員と4.5年生が昼休みに集まりリーダー会議を行いました。

1年間,一緒に活動してきた縦割りグループで活動します。赤・青・黄色・緑の4つのグループに分かれて内容を考えます。

今回の集まりだけでは,全てのことが決められないのでいつ集まるかも決めました。自分達の予定に合わせて全員が集まれる日を調整することも大切な学びです。

5年生を中心に話し合いが進みました。決められた時間の中で,より良い活動になるように知恵を出し合う子供たちです。6年生に楽しんでもらえて思い出に残る時間になるように一生懸命考えていました。

感謝の会~学年発表 後半~

3年生の発表です。リコーダー演奏を中心に「演奏会」を発表しました。

大きな声での呼びかけは,6年生の心に響いたことでしょう。温かいメッセージ。3年生が分担を決めてグループで作りました。協力する心が素敵でした。

5年生の発表は,「雪わたり」です。東校バージョンのげんとう会では,6年生の小学校での思い出を上映しました。オノマトペに合わせて楽器を使ったり,劇をしたり・・・人数は少ない学年ですが見応えのある発表でした。

全校合唱で「ビリーブ」を歌いました。指揮は5年女子,伴奏は,4年男子です。

6年生の発表「世界に一つだけの感謝」です。みんなと楽しい時間が過ごせるようにクイズ,合奏,書道パフォーマンスを見せてくれました。最後まで在校生を楽しませ,笑顔にしてくれた6年生です。

担任へのサプライズがありました。6年生は,こっそり・・・この日のために準備していたようです。子供たちからのサピライズプレゼントに感激していました。

感謝の会~学年発表 前半~

学年発表の時間です。4年生の「手賀!ポイ・キル0プロジェクト」です。1年を通して行ってきた活動をわかりやすく,楽しく見てもらえるように劇やクイズ,体育で学習した表現運動を入れて発表しました。

1年生の発表「ふしぎなてがみ」です。大人の助けはほとんどなく,自分達で協力して発表しました。オリジナルの影絵も素敵でした。

2年生は,国語で学習する「アレクサンダとぜんまいねずみ」の劇です。一人一人が一生懸命せりふを覚えていました。6年生も2年生の時に学習したとことを思い出しながら見てくれたかな?

感謝の会~がんばった児童会役員~

新旧児童会役員が感謝の会の計画・運営をしました。6年生に感謝の気持ちを伝えられるように,この時間がみんなの思い出の1ページになるように一生懸命がんばりました。

東校のリーダーとして,活躍した児童会役員のみんな。今日までありがとう。楽しい会になるようにありがとうの花が咲くように活躍してくれました。

感謝の会

登校の安全を見守ってくださっている,交通安全推進隊の方をお招きしました。2年生が一緒に入場するので,校長室に推進隊の方を迎えに来ました。名前を呼んで,廊下に来ていただきました。

首から名札をさげていただきました。

体育館まで一緒に歩いて行きました。手をつないで歩いて栽培委員会が準備した花のアーチをくぐり,席にご案内しました。

6年生の入場です。1年生が6年生の好きな物を紹介しています。2年生がメダル,3年生が招待状を着く手6年生に渡しました。

第一部交通安全推進隊の部です。感謝の気持ちをお伝えする手紙をお渡ししました。

交通安全推進隊のみなさんには、一年間,東校児童の安全と成長を見守り続けていただきました。暑い日も寒い日も「万が一」に備えて児童に寄り添い,見守り,更には励ましの言葉もかけていただきました。ありがとうござました。

卒業制制作への取り組み②

6年生が卒業制作で学年・学級の表示を作成してくれています。3DーCADソフトを使ってプレートを設計する方法を学んでから,どんな設計ができるか楽しみにしていました。

【卒業制作への取り組み】もご覧ください ↓

今回は,3DーCADソフトを使い設計したものを見せてくれました。一人1学級で担当を決め,7つの表示の設計ができていました。

上から,斜めからどんな形に見えるかや横から見た高さも見ました。

7つ並んだところで,「令和6年度卒業制作」の『6』が漢数字と算用数字のプレートがあったので,揃えてもらうようにお願いしました。Chromebookの画面を見て,すぐに修正していました。

実際のプレートは,3月中旬頃にできあがるようです。今年度試験的に導入した3Dプリンタですが,卒業制作でも使うことができました。

感謝の会

感謝の会の準備が進んでいます。各学年ごとに発表の練習をしてきました。

写真は,全校合唱の練習の様子です。

感謝の会のテーマは「必笑 ~ありがとうの花を咲かせよう~」です。各学年の練習の様子を見ていると綺麗なありがとうの花が咲きそうです。

感謝の会の会場を少しだけ掲載します。当日,子供たちの思いをご覧ください。

広い体育館が会場ですので,寒さ対策をして来校ください。

学校運営協議会

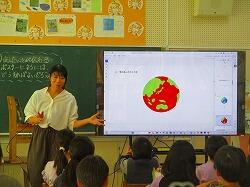

手賀中学校区の第5回学校運営協議会を開催しました。今年度最後となります。はじめに授業参観です。手賀東小学校の子供たちのがんばる姿を委員のみなさんにご覧いただきました。

協議会では,大越会長からの挨拶,手賀中学校区の学校評価について,次年度手賀中学校区について等を話し合いました。

今年度の学校運営協議会の会議は終了ですが、委員のみなさんは手賀中学校区の子供たちがより良く成長していけるように活動してくださいます。

柏っ子造形展

さわやか ちば 県民プラザのギャラリーで柏っ子造形展が開催されています。

本校の子供たちの作品も出品しています。たくさんの人が作品展に来場していました。

入口を入り左側のガラスケースの中に作品が展示されていました。おしゃれな画廊に来た感じもします。

地区ごとに作品が展示してあります。工作の作品です。子供たちの一生懸命さが伝わってきます。作品を作っているときの真剣で,楽しそうな表情が目に浮かぶようです。

絵画作品です。学校の体育館で行った作品展で見たときよりも素敵に見えました。

柏っ子造形展は,11日火曜日まで行っています。是非,子供たちの力作をご覧ください。

2階からは,こんな作品も見られます。

感謝の会に向けて

栽培委員会が花のアーチの準備をしています。綺麗な花を咲かせるために植物の成長を見守る栽培委員会は,紙の花も綺麗に咲かせます。

全校合唱の指揮者と伴奏者が練習をしています。二人で息を合わせています。

児童会役員も練習をしています。司会やそれぞれの言葉を堂々と言えるように・・・がんばっています。

旧役員と新役員が協力しています。

感謝の会まであと少しです。それぞれが責任を持って自分の役割を果たしています。感謝の会では,子供たちの成長をご覧いただけると思います。

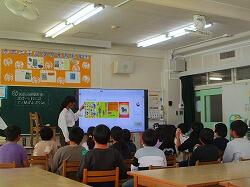

4年生 外国語の時間

4年生の外国語の授業は,ALTの母校についてです。通学していた学校の写真を見ながら,どんな教室か英語で応えていきます。

素敵な建物が映し出されました。子供たちは,どんどん英語で,発音しています。

この写真は?「science room」なるほど・・・学校の理科室にも靱帯模型あるなぁ・・・でも,足の手当しているところに目をつけた子供たちが発言していました。

一人一人に指名して,英語での発音を確認していました。

最後にはALTが小学生の頃に住んでいた写真を見せてくれました。楽しい外国語の時間が終わりました。

シャッフル読み聞かせ

シャッフル読み聞かせを行いました。担任ではない職員が読み聞かせを行いました。担当になった職員が子供たちどんな本を読み聞かせたいかを考え,選書した本を持って教室に行きます。子供たちが一生懸命,話を聞いています。

1年生の教室では,最後のページまでめくると「えー,1冊で終わりなの?」と残念そうな声が聞こえてきました。2冊目があったようです。よかったね。

高学年も楽しそうに聞いています。

6年生の教室の読み聞かせは,いつもと違う読み聞かせでした。教室を覗いた職員は,話が面白いので立ち止まってしまうほどでした。

白熱する歴史の話でした。もう1冊用意してきたということで,「大人六法」の紹介がありました。大人だけでなく子どもにも法律をわかりやすく面白く書いてある本です。

終わりの時間が近づいていたので,紹介は1つだけ・・・ということでしたが内容がわかりやすく面白かったのでいくつか紹介しました。

最後は,みんなで片付けて終わりました。さすが6年生・・・片付けが早い!!

職員の思いが詰まったシャッフル読み聞かせになりました。

スポット避難訓練

業間休みにスポット避難訓練を行いました。今回は,大きな地震がおきたことを想定して訓練を行いました。授業時間以外で担任が近くにいないときにどのように避難したらよいのかの訓練です。急に訓練を始めると驚いてしまう子もいるので,月曜日に「今週のどこかで避難訓練があります。」と連絡しておきました。

放送が入ると教室内にいる子供たちは机の下に潜り込みました。教室にはほとんど子供たちはいませんでしたが,図書委員会が仕事をしていたので図書室では数名が活動しているときでした。

廊下にいた子供たちもいました。終わった後に,教職員が近くにいる子供たちに避難の仕方について助言します。

校庭で遊んでいる子供たちもたくさんいました。放送が入ると校庭の真ん中に集まってきました。

校庭は実際に動作を行いながら避難方法を確認しました。

いつもは,教室で授業を行っているときに,地震や火事が起こったという設定で避難訓練を行い,大人(教職員)の指示に従い並んで避難をしていますが,地震はいつ,どこで起こるかわかりません。

緊急地速報がなったとき,どのように行動すればよいのか。

廊下・トイレ・校庭などで,大人がそばにいなくても,シェイクアウトを行い,自分の命を守る行動ができていたようです。

学校説明会

学校説明会を行いました。5年生が新1年生と仲良くなれるように,いろいろな企画を準備していました。

お家の人と一緒に座っている新1年生を迎えに行くところから交流会が始まりました。

体育館では,はじめにじゃんけん列車で遊びました。じゃんけんをした後に自分の名前を言いました。緊張していいても自分の名前がちゃんと言えました。少しずつ緊張がほぐれ,2回目からは元気に走り回れるようにもなりました。2回目は,好きな動物,3回目は好きな色をじゃんけんの後に友達に伝えました。

次のゲームは,ハンカチ落としです。元気いっぱい円の周りを走っていました。走るのが速いです。5年生が追いつけないくらい,走りの速い人もいました。

最後に記念撮影をしました。ポーズがかわいいです。

5年生が校舎内を案内しました。職員室や音楽室、家庭科室など5年生が考えてくれました。1.2年生合同読書指導の教室も見学しました。

トイレにも行きました。手を洗った後にポケットからハンカチを出している人もいました。ハンカチを身につけている素敵な子に5年生も感動していました。

最後は,1年生が書いたお手紙と学校のマスコットキャラクター「テガニ」のプレゼントです。このテガニは,1年生が3Dプリンタで印刷して作りました。喜んでもらえたかな?

楽しそうに手を振ってくれた新1年生に5年生も安心したようです。短い時間でしたが楽しい時間が過ごせたようです。4月に入学してくるのをみんなで待っています。

読書へのアニマシオン

読書へのアニマシオンを1.2年生が合同で行いました。今日は,紙芝居を見て,「紙芝居の題名を考える」という内容でした。

1つめのお話は,「こぶたのまーち」です。

「私の名前はまーる。私、仲間を探しに行くところ」。まるい形をした主人公まーるは仲間に会えるかな?いろいろな意見が出ています。

まーるのなかまさがしのぼうけん,まーるのおともだち・・・黒板にたくさんの意見が書かれています。

どんな題名かな?「これかな?」と思う意見に手を挙げていきます。まーるのなかまさがしというお話でした。

学校図書館指導員の先生が「手賀東小学校の紙芝居だと読んでもらったことがあるお話かも知れないので隣の学校から借りてきました。」という紙芝居でした。全員が楽しめるように工夫してくれています。

最後のお話です。コックさんの顔が面白いんです。

学校見学に来た来年入学するお友達も,教室で紙芝居を見ていました。お話の途中でしたが,次の見学場所に行きました。入学したら楽しいお話を読んでもらえるよ。楽しみにしていてね。

合同でのアニマシオンは,いろいろな意見を聞くことができるので,自分の考えを広げることができるようです。

たくさんの意見が想像力をかきたててくれるようです。楽しそうな表情の1.2年生でした。

おすすめ!季節の本

階段の おすすめ!季節の本が変わりました。今回は,図書委員会5年生がオススメする本です。「バレンタイン特集」です。

前回から,みんなが借りやすいようにと図書貸し出しカウンターに近い場所に本を置いています。

図書委員会が一生懸命選書した本が借りられると嬉しいです。前回は,展示の仕方を工夫して借りてくれる人がいました。今回もきっと借りてくれると思います。

読んで楽しい,作って楽しい・・・図書委員のアイディアが光るおすすめの本です。

今日の給食

昨日は,節分でした。柊の枝に焼いたいわしの頭を刺した魔よけ「柊鰯」を飾って,豆まきをしたご家庭もあったようです。節分に魔よけとして柊鰯を飾るのも「魔よけひとつ」です。柊は,棘の痛さで鬼を追い払うため,いわしの頭はその臭気で鬼を寄せ付けないようにするため,などと言われています。節目の隙間から災いが訪れると言われていて,それを防ぐため風習といわれています。

今日の給食は,節分をテーマにしたメニューです。『ご飯・鰯のカレーつつみフライ・磯ポテト・きりたんぽ汁(秋田県郷土料理)・節分福豆・牛乳です。秋田の郷土料理のきりたんぽ汁は,「きりたんぽ」が「がまの穂」に似ていることからこの名前がついたそうです。

きりたんぽ汁です。具だくさんでおいしそうです。豆のパッケージもかわいらしいです。

「節分」は例年2月3日です。ことしは地球と太陽の位置関係などから暦がずれる影響で1日早まって2月2日になりました。来年は3日が節分と戻ります。2029年には2日が節分となるそうです。

昼休みの子供たち

昼休みが始まってすぐに,1年生が歩いていました。5年生の教室に入って行きます。

明日,4月に入学してくる新1年生が来校します。

入学説明会で新1年生と一緒に遊ぶ計画をたてている5年生に心を込めて書いたお手紙とプレゼントを渡してもらうことをお願いに来ていました。

その後は,児童会役員が集まってきました。旧役員と新役員が集まって会議を始めました。短い昼休みの中で,いろいろなことを決めていくので効率よく進めています。

質問したいことは,直接担当の先生に聞きに行きます。質問するときの言葉づかいや質問の内容が素晴らしかったです。

感謝の会まで,児童会役員全員の活躍が目にとまると思います。決められた時間の中で,よい会を作ろうとがんばっている児童会役員です。

2月の図書コラボ給食

1月の図書コラボ給食は,1月20日で中学生向けでした。

2月の図書コラボ給食は,学校図書館にもある本の『ふしぎの時間』(岡田淳 作・絵)です。

「朝」から始まり1時間目,2時間目……と続いて放課後そして「夜」までの短い話が10編あります。

収録されているお話の中の「消しゴムころりん」は,以前に教科書に載っていて,3年生の国語の時間に勉強しました。

2月19日(水)28日(木)の2回,図書コラボ給食があります。それぞれどんなのメニューが出るでしょう?

図書コラボ給食を楽しむために,コラボした本を手に取ってどのメニューがコラボメニューなのか考えてみると楽しいです。2月の献立と『ふしぎの時間』の本を並べて探してみると見つかります。挑戦してみてください。

困ったことは,学校図書館指導員の先生に相談してみてくださいね。

休み時間の子供たち

今日も綺麗な青空です。休み時間には,校庭で元気に遊ぶ子供たちです。

異学年が集まっています。どろけいで遊ぶそうです。6年生が鬼を引き受けてくれました。広い校庭です。どれくらい走り回ったら捕まえられるかな?

ボールで遊んでいる子供たちもいます。

一輪車検定に向けて,練習している子供たちです。

異学年で遊んでいます。6年生は,昨日も下級生と一緒にどろけいをしてくれていました。6年生と楽しい思い出を作っている子供たちです。

今日の子供たち

4.5年生が体育館にひな壇を設置してくれました。3年生から5年生が集まって合唱の練習です。

5年生の外国語の時間です。音楽に合わせ踊りながら英語を発音しています。楽しそうです。最後のポーズが決まっています。

1年生の生活科の時間です。3Dプリンターで印刷した部品を組み立てています。

道具は,正しく使えば便利ですが間違った使い方をすると怪我をします。

慎重に道具を扱っています。かわいい作品ができていました。

2年生も生活科の時間がありました。真剣な表情で取り組んでいます。「自分はっけん」の学習です。かわいい写真がたくさんありました。お家の人にインタビューしてきたことをまとめています。

感謝の会に向けて,準備している学級もあります。

3年生です。心を込めてメッセージを書いていました。

1年生は,感謝の会の看板作りです。大きな紙に絵の具で色づけした文字を貼っています。

一輪車検定

1月の一輪車検定です。休み時間や昼休みに一生懸命練習して,検定に臨みました。

初級の直線5メートルから,検定を始めました。

1年生が上級の八の字2周に挑戦しました。2年生は,6段の技を挑戦しました。6段は,グランディングという技でかなり難しそうです。

2月の検定まで,次の技に挑戦していく子供たちです。どんどん技を磨いていく子供たちは,すごいなぁと思います。

児童会引き継ぎ式

児童会の引き継ぎ式を行いました 。今年度の児童会役員から,活動報告がありました。1年間,手賀東小学校が楽しくなるような企画を考え全校で活動してきました。

児童会役員が企画・運営してきた活動について振り返りました。

新年度の役員が児童会役員としての抱負を述べました。「楽しい学校」「笑顔が絶えない学校」「思いやりのある学校」「一人一人が輝ける学校」「礼儀を身につけられるように」と頼もしい抱負でした。

3Dプリンターで作成した「児童会の鍵」を新年度役員に引き継ぎました。

新しい役員は,感謝の会から仕事を進めていきます。児童会役員だけでなく,全校みんなで手賀東小学校をより良い学校にしていくことを期待しています。

全校朝会

全校朝会を行いました。はじめに先日行った第2回山ゆりマラソン大会で1位から3位の表彰です。

続いて1月に出品した書生会書き初め展で書生会賞と読書マスターの表彰です。

1月は,あっという間に終わってしまったと感じる人も多くいました。もうすぐ2月です。感謝の会の行事があります。学習も学年のまとめに近づいてきます。なんとなく過ごすのではなく,目標をもって過ごせるようにと話しました。

生徒指導担当から,今月の生活目標と気をつけてほしいこと(ポケットハンドやフードのかぶり方等)の話をしました。

みんなで校歌を歌いました。指揮は6年生,伴奏5年生です。元気に歌っていました。

東葛看護専門学校の学生さんの紹介です。

6年生 感謝の会に向けて

感謝の会に向けて,活動が始まりました。6年生は,書道家の綾部先生をお招きして感謝の会に向けて相談しました。

どんな,パフォーマンスを計画しているのか・・・楽しみです。

綾部先生がお手本を書いてくださいました。動画を撮影し,いつでも見られるようにクラスルームにあげるそうです。

音楽室でも,感謝の会に向けての練習をしています。6年生は小学校生活最後の発表になります。感謝の会の発表が楽しみです。

おすすめ!季節の本 ~節分~

おすすめ!季節の本のコーナーが変わりました。

図書委員会が順番に活動しています。本校は,小規模特認校で児童数が少ないので,一人一人が責任を持って活動しています。今回は,6年生の担当です。節分にちなんだ本です。

ポップも本の選書も担当児童が行っています。

今回から更に「工夫する知恵」を使ってみんなが読みやすいようにしています。おすすめ!季節の本のコーナーは,表紙のコピーで紹介しています。前回まで本が展示してありましたが,図書カウンターまで遠いのでなかなか借りてもらえなかったようです。そこで,今回から学校図書館(本のすみか)前に本を展示することにしたようです。

図書委員会の「工夫する知恵」が少しずつ進化しているので,今後も楽しみです。

節分までに是非手に取ってみてください。

保健委員会の活動

保健委員会の児童が昼休みに校長室に来てくれました。

保健委員会が風邪やインフルエンザの予防のために加湿器とポスターを作って持ってきてくれました。

加湿器は,身近にある物を利用して作ってあります。

素敵なお手紙付きでした。「いつも保健委員会の活動に協力ありがとうございます。」と挨拶文も書いてありました。もちろん,使い方,衛生管理,回収月もわかりやすく記載してあります。配るだけでなく,ごみにならないように考えて活動しています。「工夫する知恵」が光っています。

早速,水を入れて校長室に置きました。ポスターも掲示しました。

元気に過ごせるように,換気と加湿に取り組んでいきます。保健委員が各学級にも配付してくれました。

東校のみんなが元気に過ごせる工夫をありがとう。

卒業制作への取り組み

6年生が卒業制作への取り組みを始めました。3Dプリンタで印刷した作品を残してくれるそうです。

今回は3DCADソフトでどのように設計するのかという基礎を学びました。

実際にChromebookを操作しながら,図形を組み合わせる,図形を2つ使って引き算して形を作るなど全員で体験しました。

自分で思い描く『作りたい形』にするための3DCADソフトの使い方と3Dプリンタがどのように印刷していくのかも学習しました。

基本操作と実際の印刷を見て,イメージが作れたようです。一人一人が卒業制作に取り組んでいきます。

校内作品展

校内作品展が終わりました。

例年,『校内書き初め展』として開催してきましたが,今年度は科きっぞめの作品だけでなく,図工の時間に講師の先生をお招きして取り組んだ絵画や家庭科に取り組んだエプロンやバッグ,クラブ活動で作成した手芸作品や3Dプリンタで印刷したキーホルダも合わせて展示しました。

たくさんの保護者の方に来校いただき子供たちの力作をご覧いただきました。お子さんの作品の素敵なところをご家庭で話していただけると,子供たちの励みになります。ご多用の中,ご参会いただきありがとうございました。

第2回山ゆりマラソン大会

第2回山ゆりマラソン大会を開催しました。

体育委員会が中心となり、はじめの会と終わりの会を進行しました。一人一人が堂々と自分の役割を果たすことができました。

準備対応をしてから,マラソンが始まりました。

3.4年生のレースから始めました。目標に向かって,自分に負けないように頑張ります。

1.2年生が走りました。「〇位までに入りたい。」や「〇分以内にゴールしたい。」としっかり木費用を持ってる人がたくさんいました。

最後は,5.6年生です。6年生は,小学校生活最後のマラソン大会です。真剣な表情や最後まで頑張りぬく姿を下級生に見せてくれました。

マラソン大会は,終わりましたがマラソンカードは3月まで続きます。こつこつと走って、体力と粘り強い心を育ててほしいと思います。

校内作品展

昨年まで「校内書き初め展」として行っていましたが,秋に講師の先生にご指導いただいて描いた絵画や家庭科や手芸クラブの時間に取り組んだ作品も一緒に展示し,「校内作品展」としました。

送迎の際に東校児童の力作を是非ご覧ください。

1年生 読書会

1年生の図書の時間は『どくしょかい』でした。今回は,「エリック・カールの本」です。たくさんのエリック・カールの本が展示してあります。

今日は,エリック・カールの本を読んで、エリック・カールが小さい子どもに「教えたいな」と思ったことを想像しながら読むという活動です。

読書会のルールを確認し,みんなで『はらぺこあおむし』の本の「教えたいな」を想像します。

今度は,自分達で本を選んで,考えていきます。

しかけを見たり,手で触ったり,それぞれが絵本からのメッセージを感じ取ろうとしています。

気づいたことをワークシートに書き込みます。1年生には,難しいかなと思ってみていましたが,いろいろなことを発見していました。

自分の感じたことを友達と共有しています。同じ本でも,友達との感じ方が同じだったり違ったりすることに気づいていました。自分の言葉で友達に伝えていました。

小さい子供たちに教えたいということを思いながらエリックカールは、絵本を描いていたのかも知れません。それぞれの本から,入学前に身につけられたらよいと感じることが描かれているような気がします。時間や数字,色など楽しく学ぶことができます。

今日は,エリックカールのいろいろな本を読んで,1年生なりにエリック・カールのしかけを読み取っていました。今後は,感謝の会の発表に向けての練習と本作りにつなげていくようです。発表が楽しみです。

授業が終わった後に,本の返却と貸し出しを行いました。

図書委員会の当番がきて,貸し出しをしてくれました。

蝋梅(ロウバイ)が咲き始めました。

学校運営協議員の方が,「たくさんのつぼみがついているので,このままで咲きますよ。」と蝋梅の枝を持ってきてくださいました。いただいたときは,つぼみだったのですが花が咲き始めました。

廊下を歩くとほのかによい香りがします。

蝋梅(ロウバイ)はロウバイ科の2mから4mほどになる落葉低木です。別名の唐梅(カラウメ)とも呼ばれ,中国原産の樹木。蝋梅(ロウバイ)は 12 月~2 月に,よい香りのする花を咲かせます。「梅」の字が使われていますが,バラ科のウメとは別種です。日本には,江戸時代初期入ってきたと言われています。

蝋梅の枝を借りてじっと春を待っている生き物がいます。下の写真は,春を待っている生き物です。

昆虫の卵のようです。

寒い冬をじっと耐えています。

調べてみると,オオカマキリの卵のようです。ここから,どんな昆虫が出てくるか楽しみです。

学校にお越しの際は,蝋梅を見にいらしてください。

1年生 生活科

生活科では,新1年生にプレゼントする「テガニキーホルダー」を作っています。今日は,iPadを使って3Dプリンターで印刷するための部品作りの続きです。

昨日よりも使い方になれ,真剣に部品作りに取り組んでいます。

3Dなので,縦・横だけでなく高さも考えなければなりません。粘土や空き箱で作ったテガニを基に考えている1年生です。これも情報活用能力の一つです。

山ゆりタイム

第2回山ゆりマラソン大会に向けて,練習しています。昨日の朝の空は雨模様だったので,今朝全校で練習を行いました。坂道がきついですがみんながんばっています。

走りやすいところでは,自分のペースを守りながら走ります。

長い距離を走るので,疲れが出てうまく走れない人もいるかも知れません。いかに疲れにくい走り方ができるかが大切です。

1.自分に合った呼吸法 2.背筋を伸ばして走る 3.腕を軽くリズムよく振る 4.同じペースで走る

この4つのコツを意識して走るとよいそうですよ。

山ゆりタイムだけでなく休み時間に走る遊びで持久力をつけたり,縄跳びなど跳ぶ遊びで心肺機能を高めるとよいかも知れません。

もうすぐ大会です。まずは,元気に走れるように栄養と睡眠をしっかり取りましょう。

校内授業研究会

柏市教育委員会 指導課の西田光昭先生をお招きして,今年度最後の校内授業研究会を行いました。

4年生は,体育科「表現運動 ~不思議なごみの森探検!~」の授業を展開しました。

広い体育館で,体を動かしながら自分のイメージを探し友達と共有しながらグループの動きを考えました。

Chromebookでお互いの動きを撮影し,次の時間にも生かしていきます。

1年生は,生活科「もうすぐ2年生」の授業展開でした。新1年生にプレゼントする「テガニキーホルダー」を作るため,3Dプリンターで印刷する部品の準備です。

粘土や空き箱でどんな部品がいくつ必要かを考え,iPadで部品を作ります。

4年生も1年生もこの1時間で何を学ばせたいのか,できるようになるためにどうしていくのかを考えた授業でした。

放課後は,研究協議会を行いました。それぞれの授業について,真剣に話し合う職員の姿がありました。

西田先生からは,今日の授業についてだけでなく次年度につながるご助言をいただきました。

図書委員会の活動

児童会を中心に学校図書館の愛称を決めました。

みんなが使いたくなるような名前というめあてを持ち全校にアンケートを取りながら決めた愛称は『本のすみか」です。

図書委員会が3Dプリンターで作った表示に色をつけて完成したことを校長室に報告に来てくれました

図書室の入口にプレートを飾りました。低学年の児童でも見やすい高さにあります。

本がたくさん住んでいる場所です。いろいろな本に会いに来てくださいね。

おすすめ!季節の本

図書委員会が積極的に活動しています。廊下を歩いていたら,寒色に変わっている『おすすめ!季節の本』のコーナーが新しくなっていました。

今回のテーマは,これです。図書委員会が選書してくれています。

来週から,週5日間学校に登校します。生活のリズムを整えて元気に過ごせるようにしましょう。

読書へのアニマシオン

2年生の読書へのアニマシオンを紹介します。この時間は,学校図書館指導員が担当しています。

作者のはらぺこめがねさんです。徳島県生まれの原田しんやさん,大阪府生まれの関かおりさんによる夫婦イラストユニットで「食べ物と人」をテーマにした本をたくさんかいています。

読み聞かせの後,子供たちがオリジナル『〇〇山』を考えてかいています。

子どもたちの『〇〇山』を覗いてみました。

楽しいごはん山ができています。『海鮮丼山』『ねこ山』『地球山』など・・・それぞれに意味があって、ワークシートの四角の欄に文章を書いています。

完成すると学校図書館指導員に見てもらいます。「おかわりします。」と新しいワークシートをもらい次の作品づくりに取り組んでいます。

学校図書館指導員が「この本は,面白いし,文は五・七・五になっていて俳句の導入にもなるんです。」と話していました。子供たちの文も五・七・五を意識して書いている人がたくさんいました。

発表の時間です。発表したい人がたくさんいました。

地域の方と一緒に

1年生が地域の方と一緒に給食を食べました。

1年生の教室に地域の方をお招きし,楽しく食べました。

1年生は,牛乳パックの開け方を一生懸命地域の方に伝える姿がかわいらしかったです。

「苦手だけれど,頑張って食べるという子がいて頑張って食べている子がいた。」とか「食器の片付け方が上手だった。」と地域の方が嬉しそうに話してくれました。

生活科の学習だけでなく、給食の時間に地域の方と交流することで子供たちにとってもよい時間を過ごすことができました。

ならせ餅

『ならせ餅』を作ってくださいました。

手賀地区では,1月14日に家庭で作って,床の間に飾るそうです。想像していた物より大きいので,驚きました。餅は,直径約6センチメートルと大きめの餅です。

栗の木に餅絵を12個さしてあります。イガも毒もないので栗の木を使うそうです。12個の餅は,12か月に見立てていて,五穀豊穣(ごこくほうじょう)や家計の繰り回し(家計のやりくり)がよくなるようにと言われているようです。

19日まで床の間に飾り19日に下げて焼いて食べるという伝統行事です。この地域では「20日の風にふかれるな」と言われることから19日に下げるそうです。

床の間は,大きな栗の枝に餅が刺してありますが,神棚には,二股に分かれた枝に1つずつ餅を刺したものを供えるそうです。

「ならせ餅」を作ってくださった方は,昔は給食がなく,学校にはお弁当を持って行ったそうです。箸を忘れると

先生に「栗の木をおっかいてこい(折ってこい)」といわれ栗の枝で箸を作ってお弁当を食べたそうです。物が豊富になかった時代のお話しですが,「イガも毒もない」ことを知っていたからできた箸作りです。

本校は,小規模特認校で柏市全域から子供たちが通ってきています。地域の方は,せっかく手賀東小学校に来ているのだから,手賀の地域行事も知ってほしいという思いで作ってくださいました。

いただいたときは,お餅がまだ柔らかかったです。朝から,子供たちのために準備してくださった温かい気持ちが嬉しかったです。

1年生 地域の方をお招きして

1年生の生活科「むかしあそび」で地域の方をお招きし活動を行いました。

あやとり,こま,はご板,けん玉,おはじき,お手玉,竹馬と学校にある道具の他に地域の方が「竹とんぼ」と「まめでっぽう」を作って持ってきてくださいました。

伝統的な遊びに関心を持ち,地域の方と関わりながら楽しく遊ぶことを目的に活動しました。子供たちは,地域の方に遊び方を教えていただきました。

1年生の保護者の方もたくさん参加してくださり地域,保護者,子供たちと楽しい時間を過ごしました。

竹で作っていただいた豆鉄砲で遊びます。「ポン」といい音がすると遠くまで飛びます。

ベーゴマに興味を示した子供たちです。紐の巻き方から教えていただきました。指に力を入れながら紐を巻き付けるので,子供たちにとっては難しい活動のようです。

地域の方が,手賀地区に伝わる『ならせ餅』を朝,作って持ってきてくださいました。

ならせ餅について,子供たちや保護者の方にお話しくださいました。

子供たちと地域のみなさん,保護者のみなさんと記念撮影です。

地域の方が,子供たちがいつでも遊べるようにと児童数分作ってくださいました。自然に生えている竹で作ったおもちゃです。買ったおもちゃとは違い,自分で調整しながら遊びます。その調整することも楽しみの一つです。

山ゆりタイムが始まる

第2回山ゆり大会に向けて,3学期の山ゆりタイムが始まりました。

寒い朝ですが,子供たちは元気に走り出しました。

大会に向けて,自分の目標に向かい取り組んでいきます。継続する体力を育てられるよう自分のペースで走ってほしいです。

健康おみくじ

保健室前の掲示物が変わりました。『健康おみくじ』です。

おみくじの中には,『凶』もありました。これを当てた日は,気をつけて過ごそう。

似てるかな?似顔絵も楽しみながら,運だめしをして健康に過ごしましょう。

3学期の給食が始まりました。

3学期の給食が始まりました。今日の献立は,七草ご飯,松風焼き,れんこん入り紅白なます,白玉雑煮,味付き大豆,牛乳です。始業式で『春の七草』について話をしました。3学期初めての給食に七草の文字があります。

給食の一口メモには,食に関する「なるほど」というコメントがたくさん書かれています。「おせち料理」には,新年に向けた様々な願いが込められています。また,神様におそなえしてあった「鏡もち」は,お正月が終わると「お雑煮」や「おしるこ」にしていただき,1年の無病息災を祈ります。給食センターのみなさんは,子供たちのの健康を願って毎日献立を考えてくださっています。今年もよく噛んで,感謝していただきましょう。

言えるようになったよ。春の七草

始業式の日に『春の七草』の話をしました。1年生が家でも練習して,言えるようになったようで朝から春の七草を元気に唱える声が聞こえてきました。

1年生が校長室に来て『春の七草」を唱えてくれました。

すらすら言えた人は,合格のシールを渡しました。

ほとんどの人が合格しました。同じことを何度も何度も繰り返すことで,脳のネットワークを強化することができるそうです。また,声を発するには何を言うのかを意識する必要があり,脳が刺激されるので記憶に残りやすくなるともいわれています。

給食は,七草ご飯でした。せっかく覚えた『春の七草』を忘れないでほしいです。

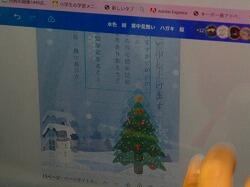

おすすめ!季節の本

2学期の終業式は,12月23日でした。図書館指導員は,「クリスマスがまだ来ていないから・・・本の入れ替えは,3学期入ってからでもいいかな・・・」と思っていたそうです。

でも・・・3学期の始めから,お正月の本に変わっています。図書委員の子供たちが,進んで入れ替えをしたそうです。

もう,何冊か貸し出されています。本が大好きな図書委員の子供たちが,自分達で考えて活動しています。

工夫する知恵と協力する心が育っていることがとても嬉しいです。

図書館指導,始まりました。

5年生の図書の時間です。今年初めての図書の時間なので,新年の挨拶をしていました。

きちんと挨拶できる5年生です。図書館指導員からは,「たくさん,いい本にあえる1年にしましょう。」とメッセージがありました。

「今日は,返却だけでお願いします。」と言って,冬休み中に借りた本を返していました。

「背が伸びたような気がする・・・」と冬休み明けの子供たちの成長にいち早く気づき,声をかけてくれました。

担任の身長と変わらなくなってきたので,「転入生?あら・・・先生でした。」と担任が転入生に間違えらていました。

きちんとお礼を言って教室に戻っていく5年生。やってもらうことを当たり前だと思わずに感謝の気持ちを伝えられる素敵な子供たちです。

3.4年生書き初め大会

3.4年生の書き初め大会です。2学期にご指導いただいた綾部先生を講師としてお招きしました。

「今日は,書き初めの本番です。納得のいく作品をつくりましょう。」という綾部先生の励ましから大会が始まりました。

3年生は,広い体育館で書き初め大会をするのは初めてです。緊張しながらも,一生懸命取り組んでいました。

3年生は,「これがうまく書けた。」と満足げに作品を提出したそうです。綾部先生が「満足して終われてよかったです。習字が嫌いにならずに済んだということです。」と話されていました。

「4年生集まって。」と綾部先生から声がかかりました。紙を折るときに折り目をつけすぎると書きにくくなるので,紙の折り方から,再度ていねいに教えてくださいました。

綾部先生には,冬休み中の子供たちの頑張りがわかるそうです。完成した文字を見る他にも集中力や書きぶりからもわかるとのことでした。

がんばった3.4年生です。全員の作品が展示される日が楽しみです。

5.6年生書き初め大会

朝の会が終わると,体育館に移動し始めた5.6年生。書き初めの道具を準備して,書き初め大会に臨みました。

綾部先生から,「寒い中ですが,これの書き初めをがんばることができたら,この1年間いろいろなことにがんばっていきます。」と激励の言葉をいただきました。

いかに集中できるか・・・5.6年生の書き初め大会が始まりました。集中して書き始めた6年生です。6年生は,小学校生活最後の書き初め大会です。

5年生の集中力も前回より高まっています。綾部先生が「みんな,よくがんばっていてすごいですね。」とお言葉をいただきました。

冬休みに書いた作品と比べると今日の方がずっといい作品になっていると綾部先生からお褒めの言葉をいただきました。冬休みに練習した成果が出ているようです。

書き初めは、もともと字の上達を願う行事でした。 一年で最初の書になるので,気持ちを新たにするためにも,一年の抱負や目標を短い言葉で書く人もいるようです。

学校では,書き順や文字のバランス,とめ,はね,はらいなどに注意しながら字を書くための集中力を身につけることもできると言われています。 学年に応じた課題に向き合い,上手に文字を書こうとしていくと,集中力はどんどん高まっていきます。 書き初め(習字)を通して身についた集中力は,今後,学校での活動や学習など,さまざまな場面で発揮されると期待しています。

1.2年生書き初め大会

1.2年生の書き初め大会です。教室で行いました。1年生の課題は,『お正月』です。お手音を見ながらゆっくり書きます。

2年生の教室です。書き初めを始める前に,担任が前回までに書いた作品を見ながらもっと上手になるポイントを知らせてから始めていました。

集中して『元気な子』を書くことができました。1月23日(木)24日(金)に体育館に作品を展示います。

3学期がスタートしました

2025年,令和7年が始まりました。今日は,令和6年度第3学期始業式を行いました。

嬉しいお話しです。3年生に転入ありました。

こども県展の表彰です。全校で佳作,入選,準特選をいただいた児童が名前を呼ばれて立っています。

たくさんの子供たちが表彰されました。壇上に上がったのは,準特選の児童です。

今年も学校賞をいただきました。みんなに紹介しました。

始業式の話です。お正月に食べるお餅の歴史や春の七草,コミュニティ・スクールのマークについて話をしました。お餅は,雑煮だけでなくパスタに和えたり,おしるこにしたりして食べたそうです。

1月7日は,「人日(じんじつ)の節句」といって,桃の節句や端午の節句に並ぶ五節句のひとつです。古代中国では,この日に七種の菜の煮物や汁物を食べ,無病息災を願っていました。中国の人日の節句の風習と日本のお正月の風習が合わさり,7日の節句に七草がゆを食べるようになったと言われています。「七草」が今の7つに固まったのは鎌倉時代のことだそうです。古くから伝わる伝統行事について,知っている人は少なくなっています。その春の七草について,発表してくれた人です。

手賀中学校区でみんなの成長をサポートしてくれる人がつけていることを紹介しました。

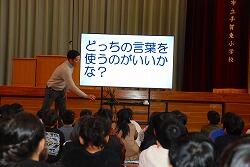

今月の生活目標について,生徒指導担当から話がありました。どちらの言葉を使ったらいいか・・・みんなで考えました。気をつけて生活していきましょう。

全校で校歌を歌います。指揮は6年生、伴奏は5年生が担当しました。

教室での様子です。全員がそろわない学年もありましたが,みんな元気そうです。

1年生は,歌の練習、2年生は,今年の漢字を考えていました。

3年生は,学年便りを読んで,持ち物の確認中。4年生は,冬休みの思い出を書いていました。

5.6年生です。5年生教室には,早くも1月のスケジュールが掲示してありました。

6年生は,小学校生活最後の3学期です。

冬休みが終わりました。時間のけじめ・物の準備・姿勢・挨拶と返事等に気をつけながら,体も心も早く学校生活に戻れるようにしていきます。

2学期最後の給食

2学期最後の給食は,事前に食べたいケーキを選んでおいたお楽しみメニューです。

左がチョコを選んだ人,右はクリームを選んだ人の給食です。かわいいサンタクロースとトナカイの箱に入ったケーキです。

シチューにはかわいい人参が!!!人参ではないので,苦手な人も食べられます。セルフオムライスで卵焼きをチキンライスの上にのせて食べます。

給食の時間です。シチューの人参を見つけて「かわいい」と喜ぶ声が聞こえます。

ケーキを見せ合う姿も・・・そして,普段と違う隊形で会食を楽しむ教室もありました。

1年生は,担任が箱の開け方を確認します。「楽しみにしていたケーキが落ちないように,気をつけて箱を開けてね。」

お替わりするひともいました。バランスよくたくさん食べて元気に過ごしましょう。

お替わりじゃんけんで盛り上がっている教室もありました。

2学期最後の給食を楽しくおいしくいただきました。

子供たちが『食』を楽しめるように工夫し,安全に給食を提供してくださった生産者と給食センターのみなさんに感謝です。ありがとうございました。

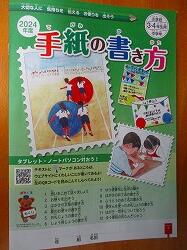

4年生 はがきの書き方

毎年,この時期になると「年賀状の書き方」という冊子で年賀状はがきの書き方を指導していました。夏には,暑中見舞いや残暑見舞いのはがきの書き方を指導していたことを思い出します。

今は,「手紙の書き方」という冊子に変わったようです。4年生が『寒中見舞い』のはがきを書いていました。

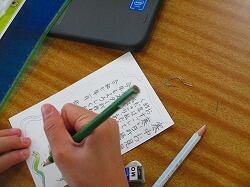

最初に,寒中見舞いのあいさつを書きます。目的を明確に伝える一文なので,やや大きめに書いています。

相手の近況を尋ねたり自分の近況も伝える文章を書いていました。もちろん,ごみ拾いの時のお礼も忘れずに書いていました。

学習端末を使って,はがきに書く時の文字のバランスやイラストを見ながら書いている人もいました。

イラストは,蛇や雪景色などそれぞれの子どもが工夫していました。

パソコンではがきを書くと,早く綺麗にできます。でも,自分のためだけに書いてくれたと言うことが伝わる『手書き』のメッセージが届いたら,もらった相手の人もわくわくが何倍にも広がります。

きっと,地域の方々は子供たちとのごみ拾い活動を思い出し,手書きの文字から一生懸命書いている姿を想像してくださることでしょう。

手書きで書くとタイピングより深いレベルで脳に内容を刻み込む事ができ,創造性,思考力,記憶力,理解力もアップするそうです。子供たちにとってもこの体験は,思い出に残る体験となったと感じました。

3学期に表面を書いて,お届けするそうです。

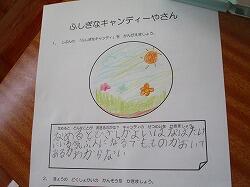

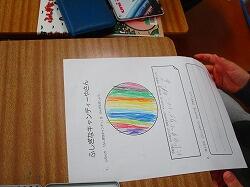

1.2年生 どくしょかい

1.2年生が図書の時間に合同授業を行いました。『どくしょかい」です。みんなで本を読んで意見や感想を伝え合う時間です。自分の思いが相手に伝わるように話したり,相手が話していることをよく聞いて理解したりできるようになることを目指しています。

今回は,初めてなので,友達の話を最後まで聞くこと,1回は話をすることの約束を確認して授業が始まりました。

グループに2冊「ふしぎな キャンディーやさん」(作・絵 みやにしたつや)の本が配られました。

グループで,ぶた・おおかみ・たぬき・ナレーターを1人1役で決めます。(3人のところは,おおかみとたぬきを同じ人が担当します)

音読が始まりました。よく聞いていると,ぶたの台詞が終わってもナレーターでなく,ぶたの担当が読み続けているグループや誰が読めばいいのか迷っているグループなど,はじめてなのでなかなかうまくいかないこともありました。

うまくいかないところは,見守っています。

全員でどんなお話しだったかを振り返ります。キャンディーの色で透明になったり,大きくなったりするのが楽しいです。

次は,「自分の不思議なキャンディ」を考えて絵と文で表現します。

魔法が使える,遠くに飛ばされる,いろいろな動物に変身できる,空を飛べる,何でも出せるなど・・・それぞれが思い思いのキャンディーを考えていました。

自分の考えを友達に伝えます。最初は,同じ学年の人に伝えていましたが,少しずつ異学年交流もできました。

最後に学校図書館指導員から,みやにしたつやさんの本を紹介がありました。

冬休みに家族や親戚の人と読書会で楽しんでみるのもよいかも知れません。

4年生 図画工作

4年生の図工の時間です。今回は,「紙パックを輪切りにして」の学習で給食の牛乳パックを細く切り,三角の形をたくさん作りました。自分達で作った材料を作品にしていきます。

三角を組み合わせ,思い思いの作品を作っていました。「〇〇に見える」「本当だ・・・」と盛り上がっていました。

身近にある材料を使って,工夫すると楽しい時間をつくることができます。冬休みも,工夫しながら毎日を楽しく有意義に過ごせそうな4年生です。

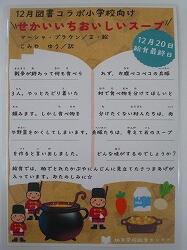

12月の図書コラボ給食

12月20日(金)は,2学期最後の給食です。12月の図書コラボ給食です。

かしわかぶのポタージュが『せかい いち おいしいスープ」とのコラボ給食になります。

この本は,マーシャ・ブラウン/文・絵 こみや ゆう/訳の民話をもとにした絵本です。

給食センターから,コラボ給食の案内が届いています。

4年生の国語の教科書の中の「4年生で読みたい本④」でも紹介されています。学校でも借りられます。

給食を食べる前に読むのもわくわくが広がるかも知れません。

1年生 竹馬に挑戦

1年生が体育館で竹馬に挑戦していました。

初めて体験する児童もいるので,まずは,補助付きで一番低い竹馬です。

竹馬は,腹筋・背筋・体幹筋が鍛えられると言われており,よい姿勢を保ちやすくできます。また,バランス能力(平衡感覚)を養う効果も期待できます。体育の時間に少しずつ練習していくようです。

1月の生活科「昔遊び」でも竹馬で遊ぶこともできます。

「竹馬に乗って鬼ごっこできるくらいになるといいね。」と目標をもった1年生です。

校庭を竹馬に乗りながら鬼ごっこするなんて・・・東校ならではの風景が見られる日を楽しみにしています。

なかよし遊び②

業間休みに第2回なかよし遊びがありました。今回は,山ゆりリレーで一緒に活動してきた4チームに分かれて遊びました。

5.6年生が中心となって企画・運営するなかよし遊びは,これで最後です。

緑チームは,3年生教室で動物ジェスチャーゲームです。代表の人が前で,お題の動物のジェスチャーをします。

ホワイトボードに答えを書いて「せーの」で答え合わせです。

2年生教室には,赤チームがドレミゲームをしています。

1年生教室は,絵描きしりとりです。前のグループが描いた絵を見て,絵でしりとりをします。リンゴ→ごま「ごまかぁ。ゴーヤだと思った。」と黄色チームが楽しそうでした。

6年生教室では,青チームのリズム自己紹介です。お題(好きな〇〇)について,リズムに合わせて答えていきます。

6年生は,これが最後のなかよし遊びのリーダーでした。5年生と協力して,みんなを楽しませることができました。

高学年集会

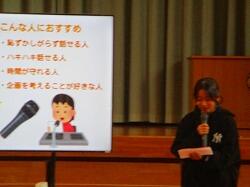

昼休みに高学年集会がありました。3年生から6年生が体育館に集まって集会が開かれました。

児童会役員を中心に,どんな委員会があるかの紹介です。

児童会役員の始めの言葉が終わると各委員会の6年生が自分達が活動してきた委員会について,話をしていきます。

①仕事の内容 ②やりがい ③こんな人におすすめ と活動内容だけでなく,委員会で得られる学びなども説明していました。さすが6年生です。

各委員会の「こんな人におすすめ」は,なるほど・・・と思うことが紹介されていました。最後までやりきる人。こつこつ仕事ができる人。虫が好きな人・・・という委員会もありました。

児童会についても説明がありました。

児童会担当職員からも補足説明がありました。

2学期が終わりに近づいています。各委員会の紹介を見て,これからは実際の活動も見てください。そして,4月になったらどの委員会でがんばるかを考えてみるとよいと思います。

3年生は,4月から学校のために活動する委員会が始まります。これから興味のある委員会の活動をよく見て,そしてよく考えて決めていきましょう。

1.2年生合同 図画工作

教室にたくさんの子どもが座っています。東校には,珍しい教室の風景です。のぞいてみると1,2年生合同で作品を見る練習をしていました。ブリューゲル作の「バベルの塔」という作品です。10分間集中して見て何が描かれているかをワークシートに書いていきます。隅から隅まで見ていきます。人がたくさんいるので「〇〇をしている人」と書くことを聞いてから10分間がスタートしました。

この後,一人ずつ見つけたものを伝え合っていました。いろいろな意見が出ていました。

友だちの作品を見て良いところを見つけて伝えたり,自分の作品作りにいかせるようにという担任の思いが伝わる授業でした。

「こんなことを考えてこの作品を作ったのかな・・・」と想像できることは素敵なことです。自分の思いだけでなく,相手の思いも考えられる子供たちに育ってほしいと思います。

4年生 総合的な学習

イラストレーターでありグラフィックデザイナーでもあるmogumi様をお迎えし,『伝えたいことを伝えるためのポスター作り』について,教えていただきました。

まず,ポスターを描く時にいろいろなポスターを見るとよいことを教えていただきました。

色で伝わるメッセージがあることから学びました。人にはいろいろな感じ方がありますが,多くの人が持つであろうイメージでお話していただきました。

色別にいろんなポスターをみて学びました。赤系,青系,黄色系,黒系などいろいろなポスターを見せてくださいました。子どもたちの感じたイメージをたくさん引き出し,ポスター作りのイメージを広げてくださっていました。

たくさんの資料をわかりやすく提示し,子供たちの力になるようなお話しをたくさんしてくださったmogumi様。

予定時間よりオーバーして指導してくださいました。

ポスターからいろいろなメッセージが読み取れます。まろやかな表現から,怒ってるんだぞという表現もあるそうです。子供たちの思いや今日学んだことが具体的なイメージとして次につなげていけるようにと願っています。どんなポスターができるかな?

ご多用の中,4年生の子供たちのためにお越しいただきありがとうございました。

ありがとうございます。

児童のお祖父様が学校の樹木剪定に来てくださいました。1学期にもお世話になり,今日もお仕事の合間に来校くださいました。

子供たちの頭の高さにある枝を切ったり,太い枝が虫に食われていて危ない木などを切ってくださいました。

チェーンソーで太い木を切っています。この木が大きくなりすぎて,隣の木に陰を作っています。これで,隣の木が元気になります。

昼休みに子供たちが集まってきました。切り落とした幹から,虫が出てきたそうです。

よく見ると・・・虫が隠れています。

虫が出てきました。捕まえられなかったみたいですが,虫好きの子には,楽しい木の幹です。

高い場所の枝も切り落としてくださいました。

朝早くから,子供たちの安全や木々の生長のために剪定をしていただきました。

見通しがよくなり,子供たちが安全に活動したり遊んだりできます。ありがとうございました。

なかよし遊び

11日(水)の昼休みに児童会主催のなかよし遊がありました。欠席の児童会役員がいたので,いつものメンバーがいなくて,当日に役割の変更なども行いました。

前回のなかよし遊びの反省をいかして,みんなが楽しめる遊びを!という思いが伝わる遊びでした。

ゲームのフルーツバスケットを少し変更した遊びです。座布団に座れなかった人が,お題をマイクで話します。

「運動会の時赤組だった人」わかりやすいので,楽しそうにゲームしています。

低学年もお題が考えやすいように,端末に例題が表示されています。この例題をヒントにマイクでお題を言っていきます。「〇月生まれの人」というお題に好きな数字をいれて発表していました。「3月生まれの人」というお題でゲームが進みました。

どんなお題が出るか・・・楽しみです。

今座っていた場所には座れません。どこかに空いている座布団がないか見ていると,みんなが教えてくれます。

全校がルールを守って,楽しく遊ぶことができました。

より良い時間になるように,児童会の子供たちががんばっていました。工夫する知恵,協力する心が育っています。

おすすめ!季節の本

おすすめ!季節の本のコーナーが新しくなりました。

みんなが楽しみにしている「クリスマス」の本が並んでいます。今回は図書委員の子供たちが自分達で考えて本を選び,コーナーを作ってくれたとの話を聞きました。

確かに・・・ポップが手書きです。子供たちが自分達で活動できるようになったことを図書館指導員がとても喜んでいました。

貸し出し中の本もありますが,図書委員おすすめのクリスマスの本です。

読みやすく挿絵がたくさんある絵本は,1年生から楽しめます。文字が多い本は,読書好きの人におすすめです。

全校児童が読めるような本を図書委員さんが選んでくれました。

貸し出しもしているそうです。読んでみてくださいね。

5.6年生書き初め練習②

書道家の綾部久美子先生をお招きし,2回目の書き初め練習です。

まず,5年生から教えていただきました。間近に筆さばきが見られるので,自分が描くときに筆運びがイメージしやすいようです。

5年生は,先生が書いているところをiPadで録画しています。自宅での学習に役立てるようです。

練習時間です。真剣に取り組みました。

6年生が教えていただく時間です。

先生が朱墨で書いたお手本に名前を書いてくださるとのことです。じゃんけんで,誰の名前を書いていただくか決めています。

6年生も真剣に練習しています。

今日学んだことを忘れずに,冬休みも練習して,1月の書き初め会で自分が納得できる作品を書き上げましょう。

綾部先生,ご多用の中ご指導いただきありがとうございました。

3.4年生 書き初め練習②

3.4年生の書き初め練習です。綾部先生にご指導いただきました。

綾部先生が「今日は,一人1枚は見せてください。」と子供たちに呼びかけ,一人一人の作品をていねいに指導してくださいました。

「バランスよく書けてるね。」「入り方がいいよ。」と必ず作品のよいところを子供たちに伝えながら「ここは,こうするとよくなるよ。」とわかりやすくご指導いただきました。

3年生は,今年から書き初めを始めます。墨汁の量が多くて,せっかく書いた作品に墨汁がたまってしまったり,逆にかすれてしまったりと墨汁を筆に含ませるのも難しそうです。

でも,一生懸命に取り組んでいます。

1回目よりもぐんと上手になりました。

もっと上手になるために,使った道具は今日のうちに洗っておきましょう。

5.6年ばらっぱまんじゅう作り

5.6年生のばらっぱまんじゅう作りです。準備していただいた材料を使って作ります。地域の方にていねいに教えていただきながら,世界で一つのばらっぱまんじゅうを作ります。

あんこを生地に包んでいきます。さすが,高学年です。手際よく作業が進みました。

地域の方も,驚くほど上手にできていました。

予定時間よりも早く完成しました。蒸したら,一回り大きくなりました。

蒸かしたては,熱々ですがふっくらしていておいしそうです。

地域の方とおしゃべりしながら,楽しくいただきました。片付けも手際よくできた5.6年生です。

6年生にとっては,小学校最後の思い出の1枚になりそうです。

5.6年生 郷土料理学習 ~あやめ会の方のお力添え~

地域で活動しているあやめ会のみなさんに,5.6年生が『ばらっぱまんじゅう作り』を教えていただきます。

朝早くから,子供たちのために家庭科室で準備をしてくださいました。

【3年生 ばらっぱまんじゅう作りは11月29日の記事です。 ↓こちらから】

安全に調理ができるように,器具の消毒から始まりました。

手際よく作業が進んでいきます。たくさんのばらっぱまんじゅう作りをされているのでチームワークも素晴らしいです。

冷凍保存してある「ばらっぱ」を1枚ずつ剥がしてばらします。葉っぱが切れないように作業しています。

あんこ担当と生地担当と別れて作業が進みます。

左は,指導される方の材料です。左が子供たちの材料です。1人分ずつ分けてあります。

自分のおまんじゅうがわかるように,ごまと干しぶどうも準備してあります。

小麦粉アレルギー対応のばらっぱまんじゅう準備です。あやめ会の方が試行錯誤してくださり,「作った後にみんなと一緒に食べられたらいいね。」という思いで,考えてくださいました。

生地は,良さそうです。米粉で作っているので,おまんじゅうは,少し小ぶりです。

試作品完成です。味の確認を保護者とあやめ会の方にしていただきました。

あんこのばらっぱまんじゅうもおいしかったですが,今回の米粉のばらっぱまんじゅうもおいしかったです。

あやめ会の方の工夫で,配慮の必要なお子さんも同じ空間で調理実習ができ,みんなと一緒におまんじゅうを食べることができました。

子供たちのために知恵を出し合い,工夫してくださった地域のあやめ会のみなさんの機動力は素晴らしいです。

ありがとうございました。

勇者の旅 最終ステージ

勇者の旅の学習も最終ステージになりました。

ワークブックを使いながら,これまでの学習を振り返ります。

担任も一人一人とていねいに対話しながら,これまでの学習を振り返ります。

今の自分と向き合って,ワークブックに記録しています。

これから「真の勇者」として不安と上手に付き合っていくためにも,今日確認した自分の不安の大きさがどのくらい変化したのかを思い出してください。そして「勇者の技」は,すぐに身につくものばかりではないので,学習は終わりましたが,技を使っていくうちに使いこなせるようになります。この先も少しずつ生活に取り入れていきましょう。

学校のためにがんばる1年生

1年生が自分の植木鉢にチューリップの球根を植えました。アサガオを育てた植木鉢を使いました。

芽が出て綺麗な花が咲くように,担任の話をよく聞いて植えました。

1年生が学校のプランターにもチューリップを植えました。植木鉢より大きいので,植え方をよく聞きました。

2列に植えます。1列目に球根を置いて,2列目は1列目の球根の間になるように植えます。

好きな色の球根を5個選んで,移植ごての上にのせてプランターまで運びます。

栽培委員会の子供たちもがんばってくれていますが,小さい学校です。1年生の働きもみんなの役に立っています。110個の球根がプランターに植えられました。

学校のために一生懸命がんばってくれた1年生。ありがとう。

来年の春に綺麗な花が咲くのを楽しみにしています。

山ゆりタイム(今日は盛りだくさん)

今週の山ゆりタイムは,体育委員会からのお知らせから始まりました。

「山ゆりマラソンがんばり週間」3週目の結果を発表していました。

1.1週間で5週以上走るの達成率は,46.4%でした。

2.1週間で8週以上走るの達成率は,19.7%でした。

残念なことに,先週よりもダウンした結果になってしまいました。欠席者が多かったのが関係しているかも知れないと発表がありました。

たくさん走った人のトップ3は,2位が二人もいました。3年生女子と4年生女子です。

1位は,4年生男子です。1週間で24周も走りました。がんばりました。

12月もあと2週間あります。記録を伸ばせるようにがんばっていきましょう。

目標新たに練習開始です。

12月の生活目標について,生徒指導担当から話を聞きました。

健康に気をつけて生活するための話を聞きました。

低学年でもわかりやすいようにポーズで覚えます。

一緒にやってみよう!!参加した子供たちは,楽しそうに3つのポーズを真似していました。

3つの力を蓄えるためには,どんなことをしたらよいのでしょう?「ご飯を食べる」「睡眠をとる」という意見も聞こえてきました。

学校でできることは,まず「手を洗う」です。清潔なハンカチを身につけて,石けんで手を洗った後には手を拭く。全校で取り組んでいきましょう。

4年生 地域の方との活動

先週,地域の方に協力依頼をしていたごみ拾いの日です。地域の方が,何人きてくださるか・・・心配していましたが,たくさんの方が来校してくださいました。

※詳しくは,こちらもご覧ください。↓

【総合的な学習 地域の方とごみ拾い】

【総合的な学習 地域の方とごみ拾い②】

始まりの会をしました。地域の方に,今回の活動の目的や今日の流れを話しました。

お名前でお呼びしたい。という子供たちの思いから,地域の方に名札を下げていただきました。

名前を書いていただいています。紙の裏には,子供たちのメッセージが書いてありました。これも子供たちの工夫です。

手賀方面・布瀬方面のグループに分かれて出発しました。

布瀬方面では,自転車が置き去りになっています。

「自転車が捨てられてる!」と子供たちの声がします。泉駐在所の方がかごにパトロールカードを貼っていました。柏土木事務所の警告の紙が今日の日付で貼られています。「これは,このままにしておこう。」と言うことになりました。

ごみがたくさんありました。袋がいっぱいになり,重たくなったので端において先に進みました。帰り道にちゃんと持ち帰りました。

先に布瀬方面が学校に戻ってきました。まもなく手賀方面のグループも学校に戻ってきました。終わりの会をしました。

今日のごみは,こんなに集まりました。たくさんのごみが捨てられていました。

1学期から数回,ごみを拾いに地域に出ていましたが,交通量が多く,スピードを出している車がたくさん走っているので,安全面から子どもたちが綺麗にしたいという思いが叶わないこともありました。

今回,地域の方がたくさん協力してくださったことで,綺麗にすることができました。子供たちが思い描いている学習に近づくことができました。

また,地域の方とお話しをすることで地域の良さや地域の方と仲良くなれたことも楽しかったようです。

子供たちのために,お時間を割いてきてくださった方々。本当にありがとうございました。

みなさんのおかげで,子供たちの探求的な学習ができたことに感謝いたします。

【4年生 総合 「ポイキル0プロジェクト」もご覧ください。↓ 】

5.6年生 書き初め練習

今年も書道家の綾部 久美子先生をお招きし,書き初めの練習を行いました。

6年生は,小学校生活最後の書き初めになるので,よい作品が書けるようにとのお話しがありました。

6年生は,『初春の風』です。模造紙2枚分の大きさの紙に1文字ずつお手本を書いてきてくださいました。

4学級ある学校で指導するときに,体育館の後ろまでお手本が見えるように大きなお手本だそうです。

迫力のあるお手本でした。

東校は,少人数なので大きなお手本を見る機会がありません。子供たちにとってもよい経験になりました。

筆使いを間近で見ながら,ていねいに指導していただきます。気をつけるポイントや難しい筆使いもわかりやすく教えていただきます。

順番にお手本を先生のところに持って行きます。名前を書いていただきます。自分の名前をどのように書いたらよいか,よく見て覚えます。

真剣にお手本と向き合って練習しています。『の』の字を何度も何度も書いている子供たちでした。

一人一人に声をかけ,指導していただきます。筆使いだけでなく,文字のバランス,筆のメンテナンスもしていただきました。

5年生の練習風景です。待ち時間に特大手本をじっくり見ています。「これ,どんな筆で書いたんだろう?」いろいろな疑問が沸いていました。

5年生も一人一人お手本に名前を書いていただきました。

間違いのないように確認しながら,書いてくれています。特大お手本で書き方の指導が終わると,自分達の練習が始まりました。

中心線を意識しながら書きました。難しいですがお手本を見ながら練習しています。綾部先生が一人一人に声をかけながら指導してくださいます。

今年度初めての書き初め練習でしたが,今日の清書作品を仕上げました。

来週,もう一度ご指導いただきます。