文字

背景

行間

校長ブログ

校長ブログ(令和2年度)

梅雨あけず(校長ブログ)

今日も、朝からゼミが鳴いていますが、いまだ梅雨はあけず、どんよりした1日でした。

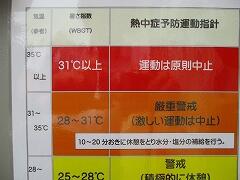

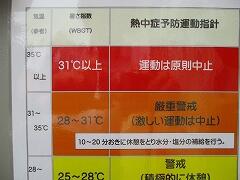

ただ、外気温は上がりました。10時の時点で、気温が30度を超え、暑さ指数(WBGT)は28.2。熱中症予防運動指針と見比べると、「厳重警戒」でした。

雲はかかっていますが、確実に夏になっている、雲の向こうでは太陽がぎらぎら輝いていると感じられます。

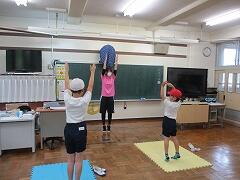

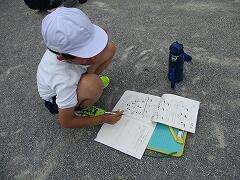

外体育をしていた4年生も、上手に休憩をしながら活動をしていました。

熱中症に気を付けていきます。

先日、お手紙でお知らせしましたが、児童分のネッククーラーを本日配付いたします。(使用しない期間は学校保管のものです。)

カバーの中の保冷剤を冷凍庫で6時間以上冷やして使用します。試しに使用してみましたが、大きさがフリーサイズなので、どの子どもたちの首まわり全体にもピタッとはなるものではありません。背中側の首にしっかりあたるように装着すれば気持ちよく登下校できるのではないかと思います。

朝、登校後に集めて、下校までにはまたできるだけ冷やして渡すようにします。

4連休が明けて、今日もみんな元気に登校しています。

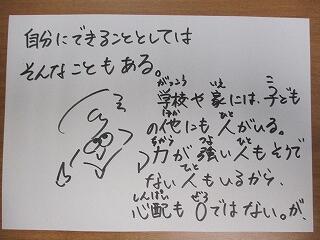

大変うれしいことですが、学校として、日々、欠席0を目指しているわけではありません。何よりも「調子が良くないときは、きちんと休むこと」が大切です。

結果としてみんなが元気に登校できたとしたらそれは大変喜ばしいことですが、0を目標に何が何でも学校へ、放課後に登校して出席扱いとする、なんてことには意味がありません。

子どもたち、教職員、保護者のみなさんの健康を祈っています。引き続き、予防に努めましょう。

今週は1~5年生の保護者対象の個人面談や6年生保護者懇談会も予定しています。マスク着用の上、お越しください。よろしくお願いいたします。

ただ、外気温は上がりました。10時の時点で、気温が30度を超え、暑さ指数(WBGT)は28.2。熱中症予防運動指針と見比べると、「厳重警戒」でした。

雲はかかっていますが、確実に夏になっている、雲の向こうでは太陽がぎらぎら輝いていると感じられます。

外体育をしていた4年生も、上手に休憩をしながら活動をしていました。

熱中症に気を付けていきます。

先日、お手紙でお知らせしましたが、児童分のネッククーラーを本日配付いたします。(使用しない期間は学校保管のものです。)

カバーの中の保冷剤を冷凍庫で6時間以上冷やして使用します。試しに使用してみましたが、大きさがフリーサイズなので、どの子どもたちの首まわり全体にもピタッとはなるものではありません。背中側の首にしっかりあたるように装着すれば気持ちよく登下校できるのではないかと思います。

朝、登校後に集めて、下校までにはまたできるだけ冷やして渡すようにします。

4連休が明けて、今日もみんな元気に登校しています。

大変うれしいことですが、学校として、日々、欠席0を目指しているわけではありません。何よりも「調子が良くないときは、きちんと休むこと」が大切です。

結果としてみんなが元気に登校できたとしたらそれは大変喜ばしいことですが、0を目標に何が何でも学校へ、放課後に登校して出席扱いとする、なんてことには意味がありません。

子どもたち、教職員、保護者のみなさんの健康を祈っています。引き続き、予防に努めましょう。

今週は1~5年生の保護者対象の個人面談や6年生保護者懇談会も予定しています。マスク着用の上、お越しください。よろしくお願いいたします。

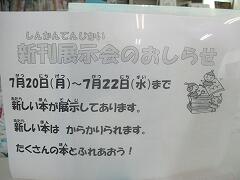

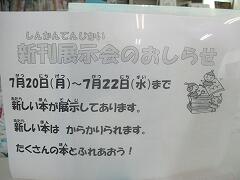

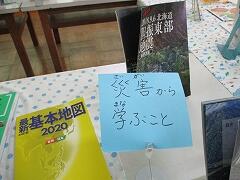

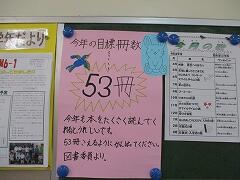

新刊展示会(校長ブログ)

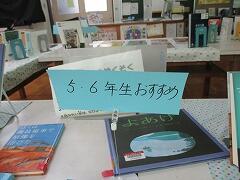

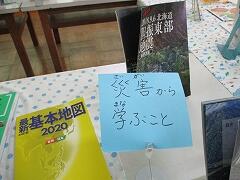

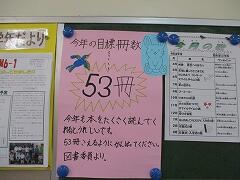

図書館指導員の藤木先生に選んでいただき、購入を決めた今年度前期分の新刊が図書室に並びました。低中高向けごとに分けてあります。今日が最終日です。

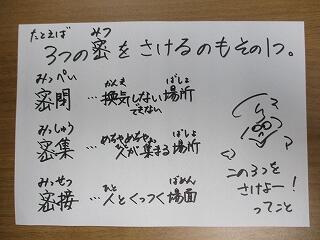

3密を避けるために、クラスごとに時間を決めて、展示してある本を見に行く形をとりました。

図書室にはたくさんの本があります。手に取ったら最後まで読まなければいけません、なんて子どもの頃に言われた経験がありますが、私はそうは思いません。題名を見たり、目次を見て、「あっ、おもしろそう。」と思って、買ったり、借りたり・・・。読んでいるうちにどんどん読み進めたくなる場合もあれば、意欲が失速していく場合もあります。そんな時は、別の本に切り替える、そんな読み方もありです。

購入した場合は「せっかく買ったのに」「本人が読みたいと言ったのに」など、大人としては最後まで読んでほしい、という思いにとらわれることもあります。しかしながら、もっと気楽に、もっと自由に、本との出会いを楽しんでほしいと思います。

学校の図書館や市の図書館などで本を借りるのは無料ですので、有効に利用して、良い出会いができると良いです。とは言え、本に興味を持つ時期は本当に人それぞれなので、読書を嫌いにだけはならないように気を付けていきたいものです。

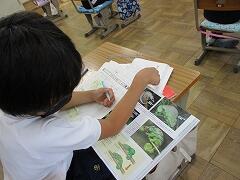

4連休に向けて、4年生が本を借りていました。思うように活動しにくい時期が続きそうですが、できることの一つに「読書」もありますね。

まだまだ梅雨が続いていますが、もうすぐ、梅雨も明け、太陽の下で汗をかきかき、元気いっぱいに遊べる日がやってきます。熱中症は心配ですが、その日を楽しみに過ごしましょう。

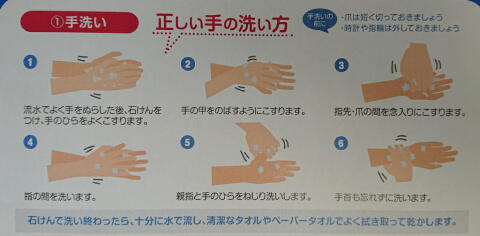

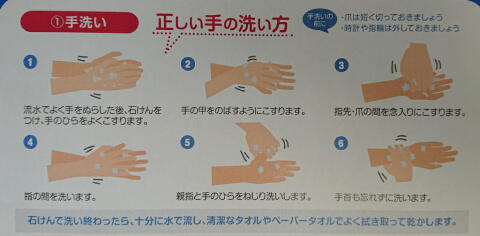

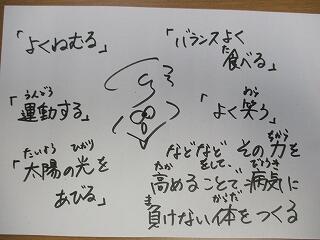

4連休です。大人も子どもも、引き続き「手洗い」「換気」など予防を心がけ、「栄養・睡眠」で免疫力を上げていきましょう。

3密を避けるために、クラスごとに時間を決めて、展示してある本を見に行く形をとりました。

図書室にはたくさんの本があります。手に取ったら最後まで読まなければいけません、なんて子どもの頃に言われた経験がありますが、私はそうは思いません。題名を見たり、目次を見て、「あっ、おもしろそう。」と思って、買ったり、借りたり・・・。読んでいるうちにどんどん読み進めたくなる場合もあれば、意欲が失速していく場合もあります。そんな時は、別の本に切り替える、そんな読み方もありです。

購入した場合は「せっかく買ったのに」「本人が読みたいと言ったのに」など、大人としては最後まで読んでほしい、という思いにとらわれることもあります。しかしながら、もっと気楽に、もっと自由に、本との出会いを楽しんでほしいと思います。

学校の図書館や市の図書館などで本を借りるのは無料ですので、有効に利用して、良い出会いができると良いです。とは言え、本に興味を持つ時期は本当に人それぞれなので、読書を嫌いにだけはならないように気を付けていきたいものです。

4連休に向けて、4年生が本を借りていました。思うように活動しにくい時期が続きそうですが、できることの一つに「読書」もありますね。

まだまだ梅雨が続いていますが、もうすぐ、梅雨も明け、太陽の下で汗をかきかき、元気いっぱいに遊べる日がやってきます。熱中症は心配ですが、その日を楽しみに過ごしましょう。

4連休です。大人も子どもも、引き続き「手洗い」「換気」など予防を心がけ、「栄養・睡眠」で免疫力を上げていきましょう。

蝉の声と秋の行事(校長ブログ)

昨日は「このまま梅雨明けかな?」と思うような天気でしたが、今日になってみるとやはりもう少し梅雨は続くようです。

昨日は遠くで聞こえていた蝉の声。

今日は、校庭の高木から聞こえてきました。残念ながら姿は確認できませんでした。

薄曇りながら、朝から聞こえる蝉の声は夏の到来を思わせます。

学校が再開して今日で51日めです。(登校は37日めです。)ここまで、子どもたちも先生方も、学習活動をたんたんと続けてきました。みんなでがんばっています。

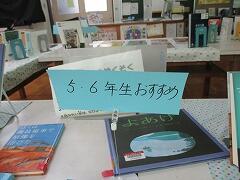

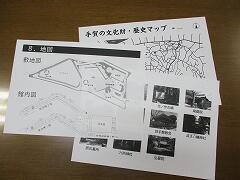

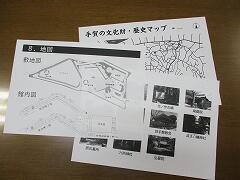

先々週に、泊を伴う行事の中止が柏市として決定しました。学校としては、児童と職員の安全を第一に優先した上で、林間学校、修学旅行を楽しみにしていた5・6年生に何かできることはないかと考えました。そして、市内にある自然いっぱいの千葉県立手賀の丘少年自然の家で、秋にそれぞれ1日活動を行うことにしました。

先週、施設の様子を見がてら、職員の方と話をしてきました。

施設の利用により、不特定多数との接触を回避できるので、「3密を避ける」「手洗いをする」などの日頃の予防対策を心がければ、学校と同じように活動できるはずです。

それぞれどんな一日にするかの詳細はこれからですが、5・6年生それぞれ目的をはっきりさせた、安全で、心に残る活動を計画していきたいと思います。

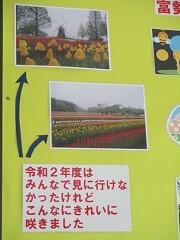

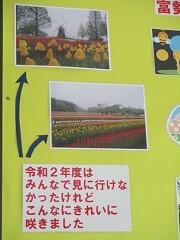

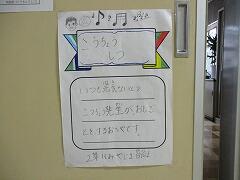

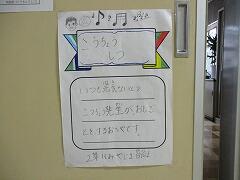

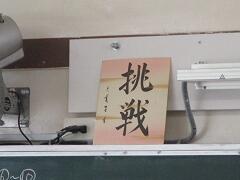

今日のリニューアル。

職員玄関入って右上、チューリップ関係の掲示物です。

昨日は遠くで聞こえていた蝉の声。

今日は、校庭の高木から聞こえてきました。残念ながら姿は確認できませんでした。

薄曇りながら、朝から聞こえる蝉の声は夏の到来を思わせます。

学校が再開して今日で51日めです。(登校は37日めです。)ここまで、子どもたちも先生方も、学習活動をたんたんと続けてきました。みんなでがんばっています。

先々週に、泊を伴う行事の中止が柏市として決定しました。学校としては、児童と職員の安全を第一に優先した上で、林間学校、修学旅行を楽しみにしていた5・6年生に何かできることはないかと考えました。そして、市内にある自然いっぱいの千葉県立手賀の丘少年自然の家で、秋にそれぞれ1日活動を行うことにしました。

先週、施設の様子を見がてら、職員の方と話をしてきました。

施設の利用により、不特定多数との接触を回避できるので、「3密を避ける」「手洗いをする」などの日頃の予防対策を心がければ、学校と同じように活動できるはずです。

それぞれどんな一日にするかの詳細はこれからですが、5・6年生それぞれ目的をはっきりさせた、安全で、心に残る活動を計画していきたいと思います。

今日のリニューアル。

職員玄関入って右上、チューリップ関係の掲示物です。

裏門と熱中症対策(校長ブログ)

裏門にも学校名のプレートが付いていますが、金属の枠がゆがみ、外れていて気になっていました。教頭先生が業者に依頼をして、直しました。とてもきれいになりました。枠がきれいだとピシッとしまります。

うん、美しい。

そしてついでに門塀を白く塗り直しました。(これはもう数日前のことですが。)

左も。

入口がきれいだと気持ちが良いですね。

となると気になるのが門。塗りました。ほら。水色にさわやかに。(今後汚れが目立ちます。)

今日は右だけです。とても良い天気だったので乾くのも早かったです。

次の良い天気の時に左側も塗ります。古い塗装をきれいに剥がさず、ひたすら上から塗ったので、近くで見ると気になる仕上がりですが、薄目で見てください。

さて、今日は良い天気でした。

昼休みはそれほどたくさんは外に出ていませんでしたが、元気に遊ぶ子どもたちの姿は良いものです。

とは言え、いよいよ本格的な夏に向けて注意が必要です。学校では新しい温度計を購入しました。

気温だけでなく、熱中症予防の指標も付いていて、体育や休み時間の時に活動が可能か、誰が見ても一目でわかります。

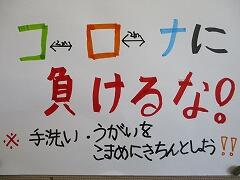

同時にそれに関わる掲示物を保健の福谷先生が新たに作成し、貼りました。

これをもとに、みんなで気を付けていきます。

今週は登校が3日です。

元気に過ごせるよう、夜はしっかり眠ってください。

うん、美しい。

そしてついでに門塀を白く塗り直しました。(これはもう数日前のことですが。)

左も。

入口がきれいだと気持ちが良いですね。

となると気になるのが門。塗りました。ほら。水色にさわやかに。(今後汚れが目立ちます。)

今日は右だけです。とても良い天気だったので乾くのも早かったです。

次の良い天気の時に左側も塗ります。古い塗装をきれいに剥がさず、ひたすら上から塗ったので、近くで見ると気になる仕上がりですが、薄目で見てください。

さて、今日は良い天気でした。

昼休みはそれほどたくさんは外に出ていませんでしたが、元気に遊ぶ子どもたちの姿は良いものです。

とは言え、いよいよ本格的な夏に向けて注意が必要です。学校では新しい温度計を購入しました。

気温だけでなく、熱中症予防の指標も付いていて、体育や休み時間の時に活動が可能か、誰が見ても一目でわかります。

同時にそれに関わる掲示物を保健の福谷先生が新たに作成し、貼りました。

これをもとに、みんなで気を付けていきます。

今週は登校が3日です。

元気に過ごせるよう、夜はしっかり眠ってください。

環境2(校長ブログ)

7月7日校長ブログでリンクを貼った、シアトルの小児科医さんたちが作った「コロナに関わる差別やいじめを危惧しての動画」です。

https://www.youtube.com/watch?v=z0--zc_oclA

いじめ・差別予防対策の一つとして、各クラスでの視聴を担任に依頼しました。(3分弱の動画です。良かったらご覧になってください。)

目に見えないウィルスによる病気です。いつ、だれがかかってもおかしくない状況です。いじめ防止についてはつい先日、ここでも話題にしましたが、病気による差別やいじめもあってはなりません。

子どもたちにとっての環境の一つである教職員。

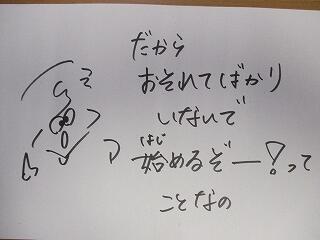

例えば、担任の先生が漢字に力を入れる先生だと、子どもたちが漢字に進んで取り組むようになることは私自身の教員人生の中で感じてきたことの一つです。その影響力は小さくありません。学習だけでなく、言葉遣い、いじめ、服装・・・子どもたちを取り巻くものは多岐にわたります。その全てにとは言えませんが、我々が意識を高く持って取り組むことは、子どもたちの意識とつながり、大きく関わっていきます。良くないことに対しては、気後れすることなく、「だめなものはだめ」と言える大人でありたい、そんなふうに思います。

担任の他にも、事務、保健、図書、環境整備などに関わるたくさんの教職員、職員がいます。直接子どもたちと関わる仕事から、直接は関わらない仕事まで様々です。しかしながら、それぞれの仕事の先には必ず子どもたちとのつながりがある、という意識を持ってがんばっています。

もちろん、子どもたちも今週も元気にがんばりました。

いよいよ7月も後半を迎えます。手洗いなど予防に努め、体調を整えてまた来週がんばりましょう。その前に、土日です。子どもたち、保護者のみなさん、先生方、ゆっくりたっぷり体を休めてください

https://www.youtube.com/watch?v=z0--zc_oclA

いじめ・差別予防対策の一つとして、各クラスでの視聴を担任に依頼しました。(3分弱の動画です。良かったらご覧になってください。)

目に見えないウィルスによる病気です。いつ、だれがかかってもおかしくない状況です。いじめ防止についてはつい先日、ここでも話題にしましたが、病気による差別やいじめもあってはなりません。

子どもたちにとっての環境の一つである教職員。

例えば、担任の先生が漢字に力を入れる先生だと、子どもたちが漢字に進んで取り組むようになることは私自身の教員人生の中で感じてきたことの一つです。その影響力は小さくありません。学習だけでなく、言葉遣い、いじめ、服装・・・子どもたちを取り巻くものは多岐にわたります。その全てにとは言えませんが、我々が意識を高く持って取り組むことは、子どもたちの意識とつながり、大きく関わっていきます。良くないことに対しては、気後れすることなく、「だめなものはだめ」と言える大人でありたい、そんなふうに思います。

担任の他にも、事務、保健、図書、環境整備などに関わるたくさんの教職員、職員がいます。直接子どもたちと関わる仕事から、直接は関わらない仕事まで様々です。しかしながら、それぞれの仕事の先には必ず子どもたちとのつながりがある、という意識を持ってがんばっています。

もちろん、子どもたちも今週も元気にがんばりました。

いよいよ7月も後半を迎えます。手洗いなど予防に努め、体調を整えてまた来週がんばりましょう。その前に、土日です。子どもたち、保護者のみなさん、先生方、ゆっくりたっぷり体を休めてください

環境1(校長ブログ)

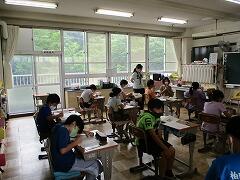

2年生が町探検に行きました。

普段、見慣れたように感じている景色でも、新たな発見があるものです。

この時期なので、当日の気温によっては延期、中止を考えていましたが、今日は過ごしやすい気候で、雨も降っておらず、歩きながらの学習にはちょうど良かったです。山内先生と教頭先生と一緒に地区を探検した2年生。全員無事に帰校しました。

今日も子どもたちは元気に登校しています。

ここのところ、夜、気温は低めですが、湿度を感じたときにはエアコンの設定が難しいなと家でも感じています。体が冷えすぎないように気を付けています。みんな、大丈夫かな。

手洗い場に、石けんポンプを置くホルダーを設置しました。水場がすっきりしました。

しっかり手を洗おうね。

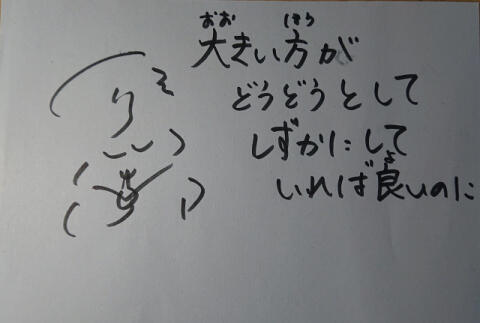

休み時間3年生の教室をのぞいたら、男の子たちが昆虫を取り囲んでいました。

いつの時代も、カブトムシとクワガタは大人気です。見せてもらいました。

4年教室のテレビのところに折り紙作品が飾ってありました。子どもたちから先生へのプレゼントのようです。温かな空気の中で生活している感じが伝わってきます。

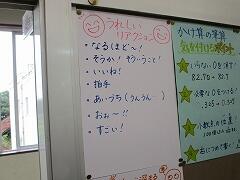

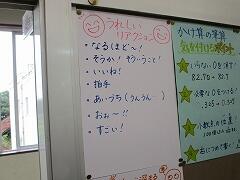

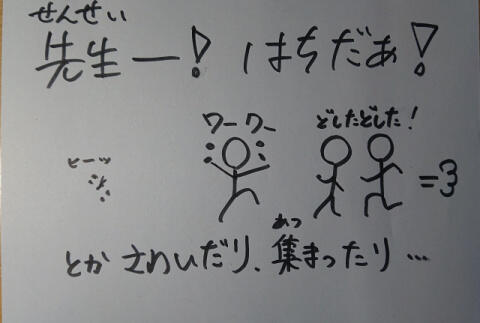

5年教室の掲示物。低学年で「ふわふわ言葉」「ちくちく言葉」の掲示物をよく見かけますが、これは日々の声かけ・反応についてですね。

ポジティブなかけ声は、口にした方も耳にした方もうれしくなるものです。言葉のやり取りで一つで、うれしくなったり、悲しくなったり、浮かれたり、落ち込んだり・・・。

プラス思考になれる言葉は大事です。

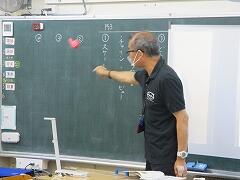

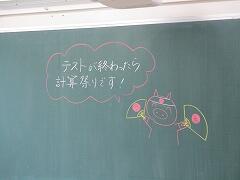

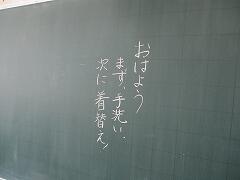

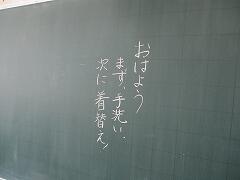

同じく5年生の黒板。

祭り!!しかも計算祭り!!!

黒板のそばにはプリントがたくさん用意されていました。

言葉は楽しそうですが、子どもたちの悲鳴が聞こえてきそうです。

それでも、プラス思考、大事です。

がんばれ、東っ子。

普段、見慣れたように感じている景色でも、新たな発見があるものです。

この時期なので、当日の気温によっては延期、中止を考えていましたが、今日は過ごしやすい気候で、雨も降っておらず、歩きながらの学習にはちょうど良かったです。山内先生と教頭先生と一緒に地区を探検した2年生。全員無事に帰校しました。

今日も子どもたちは元気に登校しています。

ここのところ、夜、気温は低めですが、湿度を感じたときにはエアコンの設定が難しいなと家でも感じています。体が冷えすぎないように気を付けています。みんな、大丈夫かな。

手洗い場に、石けんポンプを置くホルダーを設置しました。水場がすっきりしました。

しっかり手を洗おうね。

休み時間3年生の教室をのぞいたら、男の子たちが昆虫を取り囲んでいました。

いつの時代も、カブトムシとクワガタは大人気です。見せてもらいました。

4年教室のテレビのところに折り紙作品が飾ってありました。子どもたちから先生へのプレゼントのようです。温かな空気の中で生活している感じが伝わってきます。

5年教室の掲示物。低学年で「ふわふわ言葉」「ちくちく言葉」の掲示物をよく見かけますが、これは日々の声かけ・反応についてですね。

ポジティブなかけ声は、口にした方も耳にした方もうれしくなるものです。言葉のやり取りで一つで、うれしくなったり、悲しくなったり、浮かれたり、落ち込んだり・・・。

プラス思考になれる言葉は大事です。

同じく5年生の黒板。

祭り!!しかも計算祭り!!!

黒板のそばにはプリントがたくさん用意されていました。

言葉は楽しそうですが、子どもたちの悲鳴が聞こえてきそうです。

それでも、プラス思考、大事です。

がんばれ、東っ子。

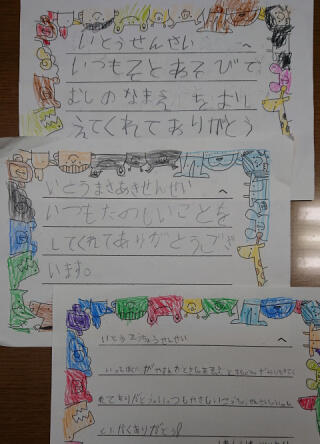

1年生への思い(校長ブログ)

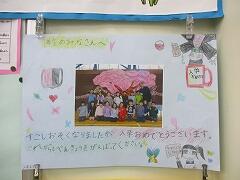

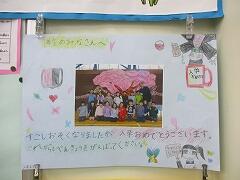

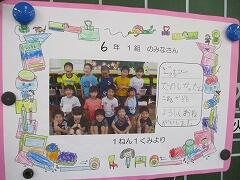

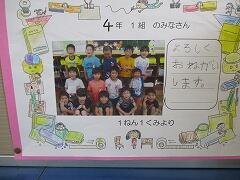

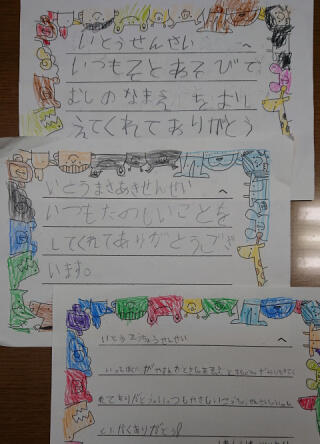

入学した1年生に在校生が「ようこそ」の思いを伝えたい、ということで、各クラスでメッセージシートを作って、1年生に届けました。

1年生の教室の後ろの壁に、2年生から6年生の各クラスからのメッセージがはってあります。

2年生以上の教室には、お返しの1年生からのメッセージが届いています。

集まって会を開いたりする活動は今のところ行っていないので、思いをこのように形に表して届ける方法を児童会役員と担当者が考えました。

お互いに、気軽に名前を呼び合えるように、顔を覚えてほしいです。

今日も雨の一日でした。

1年生は育てたあさがおの花のしるで紙を染め、小物入れを作っていました。

2年生は町たんけんの準備で、カメラの使い方を教わっています。

上手に使えるかな。

5年生は1学期の漢字の確かめ。

四季のはっきりした日本ですから、その季節にあった天気であることは大事ではありますが、だいぶ続いています。そろそろ、お日様に顔をだしてほしいな、と思いつつ、今日もがんばっている子どもたちの様子をお伝えしました。

1年生の教室の後ろの壁に、2年生から6年生の各クラスからのメッセージがはってあります。

2年生以上の教室には、お返しの1年生からのメッセージが届いています。

集まって会を開いたりする活動は今のところ行っていないので、思いをこのように形に表して届ける方法を児童会役員と担当者が考えました。

お互いに、気軽に名前を呼び合えるように、顔を覚えてほしいです。

今日も雨の一日でした。

1年生は育てたあさがおの花のしるで紙を染め、小物入れを作っていました。

2年生は町たんけんの準備で、カメラの使い方を教わっています。

上手に使えるかな。

5年生は1学期の漢字の確かめ。

四季のはっきりした日本ですから、その季節にあった天気であることは大事ではありますが、だいぶ続いています。そろそろ、お日様に顔をだしてほしいな、と思いつつ、今日もがんばっている子どもたちの様子をお伝えしました。

いじめ防止対策(校長ブログ)

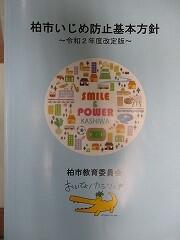

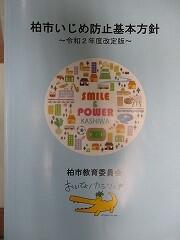

柏市いじめ防止基本方針が改定されました。

令和2年度版です。

↓教職員一人一人に配付された冊子の表紙の写真です。

多様な個性への対応や、SOSの出し方・受けとめ方、様々なつながりを生かした連携対応などが新たに盛り込まれています。柏市のホームページにもアップされますし、この基本方針を加味した学校の基本方針も追加作成していきます。(今、左のメニューにある「いじめ防止基本方針」は今回の改定前のものです。改訂版については、今しばらくお待ちください。)

本校でも、生活アンケートによる聞き取りもしています。まだまだ未熟な、成長途中の子どもたちが生活する場所ですから、トラブルはあって当たり前、そのトラブルを成長に生かしていくことが大切と考えます。しかし、成長に結びつけたいトラブルも、近くにいる大人が気づかなかったり、放置してしまえば、折角の成長の機会を失うことになります。

学校では、普段から子どもたちの良好な人間関係づくりを心がけた上で、独りぼっちの子に注目したり、具体的に声をかけたり、子どもたちの声に耳を傾けたりしながらトラブルの早期発見に努めています。もちろん力及ばず、気づけることばかりではありませんので、保護者のみなさんからのお申し出によって知ることもあります。実際、そうしたお申し出によって大きなトラブルに発展しなかったケースもいくつかありました。

子どもの様子を見ていて、元気がなくなってきた、様子がおかしい・・・などという変化については学校、ご家庭どちらでも、気づいた方から情報発信、そして情報共有が大切です。ご家庭で気になることがありましたら、担任、養護教諭、教頭・・・等、内容によってお話をうかがいます。

全ては、子どもたちのより良い成長のためです。遠慮はいりません。

令和2年度版です。

↓教職員一人一人に配付された冊子の表紙の写真です。

多様な個性への対応や、SOSの出し方・受けとめ方、様々なつながりを生かした連携対応などが新たに盛り込まれています。柏市のホームページにもアップされますし、この基本方針を加味した学校の基本方針も追加作成していきます。(今、左のメニューにある「いじめ防止基本方針」は今回の改定前のものです。改訂版については、今しばらくお待ちください。)

本校でも、生活アンケートによる聞き取りもしています。まだまだ未熟な、成長途中の子どもたちが生活する場所ですから、トラブルはあって当たり前、そのトラブルを成長に生かしていくことが大切と考えます。しかし、成長に結びつけたいトラブルも、近くにいる大人が気づかなかったり、放置してしまえば、折角の成長の機会を失うことになります。

学校では、普段から子どもたちの良好な人間関係づくりを心がけた上で、独りぼっちの子に注目したり、具体的に声をかけたり、子どもたちの声に耳を傾けたりしながらトラブルの早期発見に努めています。もちろん力及ばず、気づけることばかりではありませんので、保護者のみなさんからのお申し出によって知ることもあります。実際、そうしたお申し出によって大きなトラブルに発展しなかったケースもいくつかありました。

子どもの様子を見ていて、元気がなくなってきた、様子がおかしい・・・などという変化については学校、ご家庭どちらでも、気づいた方から情報発信、そして情報共有が大切です。ご家庭で気になることがありましたら、担任、養護教諭、教頭・・・等、内容によってお話をうかがいます。

全ては、子どもたちのより良い成長のためです。遠慮はいりません。

PTAバレー再開(校長ブログ)

学校開放登録団体の施設利用が校庭、体育館の順番で再開しました。

それに伴い、11日(土)から富勢東小学校PTAバレーの練習が始まりました。

手指を消毒してから入場。

待ちに待った開始とは言え、まだまだいろいろ考えながらのスタートです。

暑い午後でしたので、みなさん顔を真っ赤にして久しぶりの練習を楽しんでいました。

もちろん換気もしっかりしています。

熱中症の心配があるのでこまめに水分補給の時間をとっていました。

今年度は市P連主催の夏の大会中止が決まっています。

「例年なら、今頃は他校との練習試合をして大会に向かって意識を高めている頃ですよね」そんな話をキャプテンとしました。残念ではありますが、スポーツができる喜びを感じながら活動してほしいです。

メンバーのみなさん、休みが長かったので、怪我をしないように気を付けてがんばってください。

ちなみに、部員は常時募集中です。本校の保護者であればいつでもウェルカムです。経験の有無に関係ありません。横につながれる良い場所です。ぜひ自由にのぞいてみてください。

練習後はトイレ内やドアノブ、モップの柄など、共有した場所の消毒をしていただきました。

みんなで安全に施設を使用をしていくために、しなければならないことが増えますが、そこは大切なことです。開放団体のみなさん、引き続きご協力をお願いいたします。

プロ野球、プロサッカーなど各種イベントが、それぞれ規制はあるもののお客さんの観戦ありで開催されるようになっています。入場時のマスク着用、検温や、人との距離を保ち、大声を出さずに観戦など主催者側も感染対策を講じながら始まっています。参加者も含め、一人一人の高い意識があってこそ成立するものです。

学校でも、バージョン2のガイドラインを参考にしながら、改めて、教職員や子どもたちが意識を高くしながら学校生活を送れるように工夫していきます。

気温が低めで、過ごしやすい一日でした。暑かったり涼しかったりで体調をくずさないようにしたいですね。

それに伴い、11日(土)から富勢東小学校PTAバレーの練習が始まりました。

手指を消毒してから入場。

待ちに待った開始とは言え、まだまだいろいろ考えながらのスタートです。

暑い午後でしたので、みなさん顔を真っ赤にして久しぶりの練習を楽しんでいました。

もちろん換気もしっかりしています。

熱中症の心配があるのでこまめに水分補給の時間をとっていました。

今年度は市P連主催の夏の大会中止が決まっています。

「例年なら、今頃は他校との練習試合をして大会に向かって意識を高めている頃ですよね」そんな話をキャプテンとしました。残念ではありますが、スポーツができる喜びを感じながら活動してほしいです。

メンバーのみなさん、休みが長かったので、怪我をしないように気を付けてがんばってください。

ちなみに、部員は常時募集中です。本校の保護者であればいつでもウェルカムです。経験の有無に関係ありません。横につながれる良い場所です。ぜひ自由にのぞいてみてください。

練習後はトイレ内やドアノブ、モップの柄など、共有した場所の消毒をしていただきました。

みんなで安全に施設を使用をしていくために、しなければならないことが増えますが、そこは大切なことです。開放団体のみなさん、引き続きご協力をお願いいたします。

プロ野球、プロサッカーなど各種イベントが、それぞれ規制はあるもののお客さんの観戦ありで開催されるようになっています。入場時のマスク着用、検温や、人との距離を保ち、大声を出さずに観戦など主催者側も感染対策を講じながら始まっています。参加者も含め、一人一人の高い意識があってこそ成立するものです。

学校でも、バージョン2のガイドラインを参考にしながら、改めて、教職員や子どもたちが意識を高くしながら学校生活を送れるように工夫していきます。

気温が低めで、過ごしやすい一日でした。暑かったり涼しかったりで体調をくずさないようにしたいですね。

数字(校長ブログ)

数字は日々変動します。報道に載る数字に一喜一憂することなく、自分たちにできることを根気よく続けることの大切さを感じています。

引き続き、手洗い、咳エチケット(マスク)、換気を心がけて教育活動を進めていきます。新しい生活様式が身につくまでにはそれなりの時間もかかります。どれだけ意識を高く持てるか、にかかってきます。教職員一同、心していきます。

教職員、子どもたち、そして保護者のみなさん自身も、予防のため、できることを続けて行きましょう。ご家庭でできることとしては、栄養・休養(睡眠等)となるでしょうか。免疫力を高めることにつながります。

元気に学校生活を過ごしている東っ子。

来週もがんばろう。

柏市の「学校における新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン Ver.2 0708」が出ました。

学校における新型コロナウィルス感染症対策ガイドラインver2.pdf

基本的にはこのガイドラインにしたがって進めていきます。お時間がありましたらご覧になってください。

引き続き、手洗い、咳エチケット(マスク)、換気を心がけて教育活動を進めていきます。新しい生活様式が身につくまでにはそれなりの時間もかかります。どれだけ意識を高く持てるか、にかかってきます。教職員一同、心していきます。

教職員、子どもたち、そして保護者のみなさん自身も、予防のため、できることを続けて行きましょう。ご家庭でできることとしては、栄養・休養(睡眠等)となるでしょうか。免疫力を高めることにつながります。

元気に学校生活を過ごしている東っ子。

来週もがんばろう。

柏市の「学校における新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン Ver.2 0708」が出ました。

学校における新型コロナウィルス感染症対策ガイドラインver2.pdf

基本的にはこのガイドラインにしたがって進めていきます。お時間がありましたらご覧になってください。

PTA運営委員会他(校長ブログ)

今年度第1回のPTA運営委員会を行いました。

新旧役員の引き継ぎを行った後、新役員のみなさんとの会議です。

(旧役員のみなさん、ありがとうございました。)

小林会長をはじめとした本部と、各専門部の委員長が集まりました。

学校からは、臨時休業中のご協力のお礼と、子どもたちが元気に登校していることの喜びをお伝えした上で、先までの見通しが立たない中での学校生活や行事の考え方をお話ししました。また、宿泊を伴う行事の中止についてもお伝えしました。これについては、本日、お子さんを通じてお手紙を配付いたしましたのでご確認ください。

役員のみなさんにつきましては、異例の状況である今年度に、役員なっていただけたことに感謝いたします。活動には制限がありますが、できることをともに模索していけたらと思います。1年間よろしくお願いいたします。

1年生が、単独で学校探検をしました。スタンプラリーのような形で、友達と声をかけながら歩き回りました。

校長室にも、きちんとあいさつをして入ってきました。よくできました。どこにどんな教室があるか覚えたかな。

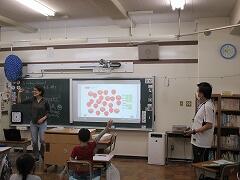

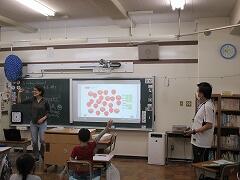

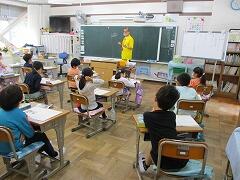

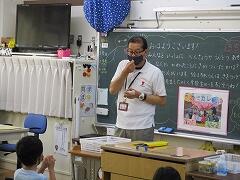

放課後には、教育委員会指導課指導主事の髙橋静先生をお招きしての研修を行いました。

明日からの授業で心がけたいことをたくさん学ぶことができました。

ありがとうございました。

新旧役員の引き継ぎを行った後、新役員のみなさんとの会議です。

(旧役員のみなさん、ありがとうございました。)

小林会長をはじめとした本部と、各専門部の委員長が集まりました。

学校からは、臨時休業中のご協力のお礼と、子どもたちが元気に登校していることの喜びをお伝えした上で、先までの見通しが立たない中での学校生活や行事の考え方をお話ししました。また、宿泊を伴う行事の中止についてもお伝えしました。これについては、本日、お子さんを通じてお手紙を配付いたしましたのでご確認ください。

役員のみなさんにつきましては、異例の状況である今年度に、役員なっていただけたことに感謝いたします。活動には制限がありますが、できることをともに模索していけたらと思います。1年間よろしくお願いいたします。

1年生が、単独で学校探検をしました。スタンプラリーのような形で、友達と声をかけながら歩き回りました。

校長室にも、きちんとあいさつをして入ってきました。よくできました。どこにどんな教室があるか覚えたかな。

放課後には、教育委員会指導課指導主事の髙橋静先生をお招きしての研修を行いました。

明日からの授業で心がけたいことをたくさん学ぶことができました。

ありがとうございました。

子どもも大人も気を付ける(校長ブログ)

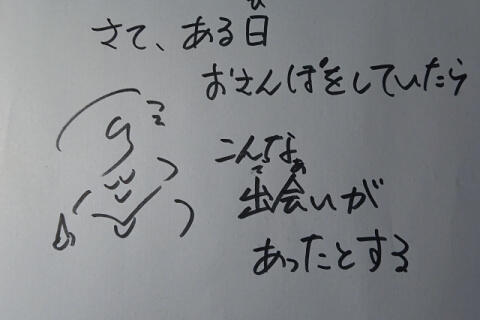

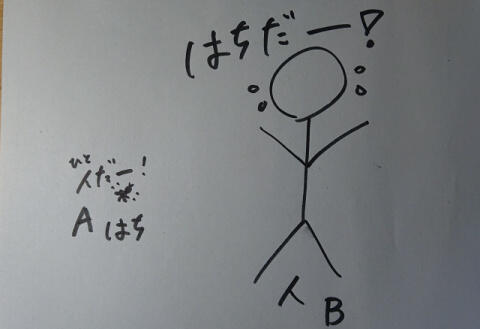

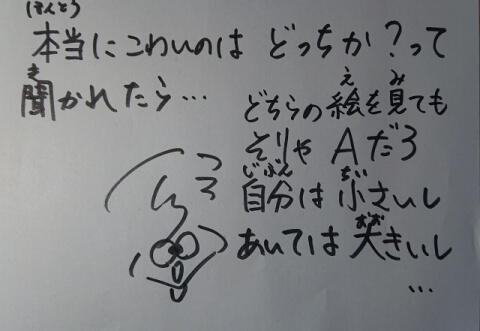

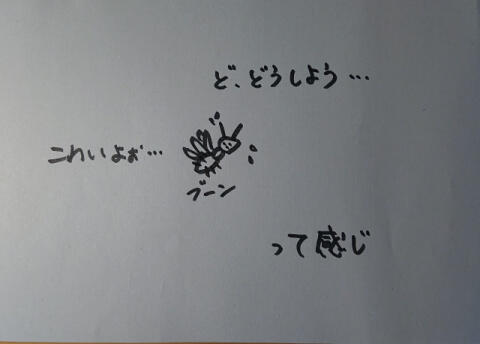

下の絵は、先日も話題にした「ちば県民だより」の防犯に関するページに載っていた「あやしい人が子どもに声をかけている絵」です。

いわゆる不審者という言い方をしますが、「帽子」「サングラス」「マスク」などがアイテムとしてあげられるイメージがあります。(この絵の方はマスクしてませんが。)

しかし実際には、スーツを着ている人であったり。このイメージとは全く違う場合もあります。身なりだけで人を判断することはできません。

ある人が、公園で遊んでいる子どもたちをニコニコ微笑ましい気持ちで眺めているとして、見られていることに気づいた子どもが「変なおじさんがこっちをみてニヤニヤしていた」と口にすれば、それは不審者情報となります。状況によっては、近隣の学校や教育委員会に情報として流れ、各家庭に情報提供されることになります。

連れて行かれそうになったとか、触られたとか、はっきりしたことがあれば不審者と思われて当然です。しかし、実害がない場合、その人が不審者かそうでないかを判断することは子どもたちにとっては難しいことであり、そう感じた、という感覚で判断されるのは仕方のないことです。

その人がただの通りすがりの人だったとしてもです。子どもたちが「そう感じた」「そう思った」ことが大事にされます。

となったとき、気を付けなければならないのは大人の方なのだろうと思います。不用意に知らない子に声をかけたり、凝視したりすることは、今の世の中では誤解のもとになる可能性があります。

例え、本当に困って、道を聞きたくて声をかけようとしても「あやしい人と思われるかも知れないな」と大人の方が危機管理意識を高くして、子どもではなく大人を探して道を聞くなどの工夫が必要なのだろうと思います。なんともさみしい気もしますが、それが、自分を守ることにつながります。また、子どもを必要以上にこわがらせずにすみます。

先日1年生対象に防犯教室を行ったばかりですが、今日、改めて各担任から子どもたちに、登下校時に「できるだけ一人にならないこと」「素早く歩くこと」等を指導しました。

登下校時に、とぼとぼ歩いたり、遊びながら来たり帰ったりすればそれだけ危ないことも増えます。こわい思いをしないためにも、子ども自身にも気を付けてほしいポイントです。

お家でも、話題にしていただくとともに、登下校時に可能な限りで構いませんので、お家の前、近場で子どもたちの様子を見守っていただければ幸いです。

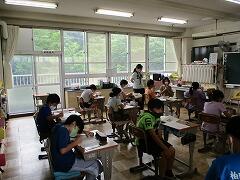

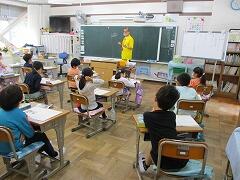

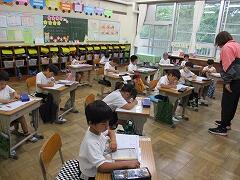

(なお、本文中の写真は、今日もがんばる東っ子の写真であり、本文の内容とは直接関係ありません。)

いわゆる不審者という言い方をしますが、「帽子」「サングラス」「マスク」などがアイテムとしてあげられるイメージがあります。(この絵の方はマスクしてませんが。)

しかし実際には、スーツを着ている人であったり。このイメージとは全く違う場合もあります。身なりだけで人を判断することはできません。

ある人が、公園で遊んでいる子どもたちをニコニコ微笑ましい気持ちで眺めているとして、見られていることに気づいた子どもが「変なおじさんがこっちをみてニヤニヤしていた」と口にすれば、それは不審者情報となります。状況によっては、近隣の学校や教育委員会に情報として流れ、各家庭に情報提供されることになります。

連れて行かれそうになったとか、触られたとか、はっきりしたことがあれば不審者と思われて当然です。しかし、実害がない場合、その人が不審者かそうでないかを判断することは子どもたちにとっては難しいことであり、そう感じた、という感覚で判断されるのは仕方のないことです。

その人がただの通りすがりの人だったとしてもです。子どもたちが「そう感じた」「そう思った」ことが大事にされます。

となったとき、気を付けなければならないのは大人の方なのだろうと思います。不用意に知らない子に声をかけたり、凝視したりすることは、今の世の中では誤解のもとになる可能性があります。

例え、本当に困って、道を聞きたくて声をかけようとしても「あやしい人と思われるかも知れないな」と大人の方が危機管理意識を高くして、子どもではなく大人を探して道を聞くなどの工夫が必要なのだろうと思います。なんともさみしい気もしますが、それが、自分を守ることにつながります。また、子どもを必要以上にこわがらせずにすみます。

先日1年生対象に防犯教室を行ったばかりですが、今日、改めて各担任から子どもたちに、登下校時に「できるだけ一人にならないこと」「素早く歩くこと」等を指導しました。

登下校時に、とぼとぼ歩いたり、遊びながら来たり帰ったりすればそれだけ危ないことも増えます。こわい思いをしないためにも、子ども自身にも気を付けてほしいポイントです。

お家でも、話題にしていただくとともに、登下校時に可能な限りで構いませんので、お家の前、近場で子どもたちの様子を見守っていただければ幸いです。

(なお、本文中の写真は、今日もがんばる東っ子の写真であり、本文の内容とは直接関係ありません。)

七夕(校長ブログ)

もともとは、書道や裁縫の上達を祈るものだった七夕。

「奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった(広辞苑第七版より)」とのこと。

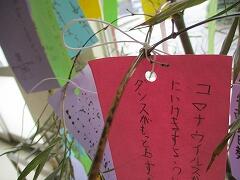

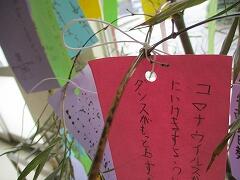

昇降口の七夕竹には、たくさんの短冊が飾られています。

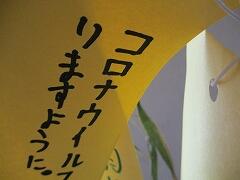

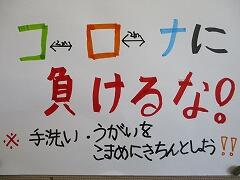

自分の腕の上達より、今はコロナでしょ!という感じで、前回見たときよりコロナの文字が多くなっています。

みんなの願いが空に届くといいな。

自粛要請や、休業要請が無い中、諸活動が行われています。自己責任、自主規制、個人の判断に委ねられることが多くなっています。状況はかわっていない中、わからないことが多い中、「判断は自分で」というのはなかなか大変なことです。そんな中、臨時休業期間中にも一度ご紹介した、友達の友達であるシアトルの小児科医さんたちが作った動画が届きました。

↓コロナに関わる差別やいじめを危惧しての発信です。

https://www.youtube.com/watch?v=z0--zc_oclA

子どもを預かる学校として、改めて心しておきたいと思います。

今日もどんよりした天気でした。

なかよしタイムに元気に外に飛び出してきた子どもたち。

その子たち自らが「雨が降ってきた!」と声を出しました。笠井先生がさっと外に出て確認、教頭先生が「室内で過ごすよう」放送を流しました。みな、残念そうに校舎内に入っていきました。

6年生は、担任の永井先生と体育館でレク。

屋内で過ごすのが多くなってしまうのはこの時期の常。今はエネルギーをためて、梅雨明けを待ちましょう。

校長室は自然の風と、職員室からかすかに入ってくる冷風で過ごしています。

どうしようもない湿度を感じながら・・・。今日もなかなか高めでした。水分をこまめにとって、熱中症には気を付けています。みなさんも気を付けて。

教室は、換気しながらの冷房です。

白地図で富勢東小の位置を確かめる3年生。

「周りには田んぼや畑がたくさんあるね。」

快適とは言え、温度の感じ方は人によって差があります。

福谷先生からの保健だより「すくすく」の左下に「おうちの方へ」という欄があり、羽織るものの持参を呼びかけています。折角のエアコンも体調を崩す原因になっては困りますので、ぜひ、積極的に持たせていただいて構いません。校内での体調管理の一助とさせていただきます。

「奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった(広辞苑第七版より)」とのこと。

昇降口の七夕竹には、たくさんの短冊が飾られています。

自分の腕の上達より、今はコロナでしょ!という感じで、前回見たときよりコロナの文字が多くなっています。

みんなの願いが空に届くといいな。

自粛要請や、休業要請が無い中、諸活動が行われています。自己責任、自主規制、個人の判断に委ねられることが多くなっています。状況はかわっていない中、わからないことが多い中、「判断は自分で」というのはなかなか大変なことです。そんな中、臨時休業期間中にも一度ご紹介した、友達の友達であるシアトルの小児科医さんたちが作った動画が届きました。

↓コロナに関わる差別やいじめを危惧しての発信です。

https://www.youtube.com/watch?v=z0--zc_oclA

子どもを預かる学校として、改めて心しておきたいと思います。

今日もどんよりした天気でした。

なかよしタイムに元気に外に飛び出してきた子どもたち。

その子たち自らが「雨が降ってきた!」と声を出しました。笠井先生がさっと外に出て確認、教頭先生が「室内で過ごすよう」放送を流しました。みな、残念そうに校舎内に入っていきました。

6年生は、担任の永井先生と体育館でレク。

屋内で過ごすのが多くなってしまうのはこの時期の常。今はエネルギーをためて、梅雨明けを待ちましょう。

校長室は自然の風と、職員室からかすかに入ってくる冷風で過ごしています。

どうしようもない湿度を感じながら・・・。今日もなかなか高めでした。水分をこまめにとって、熱中症には気を付けています。みなさんも気を付けて。

教室は、換気しながらの冷房です。

白地図で富勢東小の位置を確かめる3年生。

「周りには田んぼや畑がたくさんあるね。」

快適とは言え、温度の感じ方は人によって差があります。

福谷先生からの保健だより「すくすく」の左下に「おうちの方へ」という欄があり、羽織るものの持参を呼びかけています。折角のエアコンも体調を崩す原因になっては困りますので、ぜひ、積極的に持たせていただいて構いません。校内での体調管理の一助とさせていただきます。

防犯(校長ブログ)

今日は、1年生対象の防犯教室を行いました。柏警察から来られた3名の方々が講師でした。

DVDを見たり、「いかのおすし」の確認をしたり、不審な人と出会ったとしたらのロールプレイングをしたり、声を出す練習をしたりしました。

練習は練習として、子どもたちは言われたとおり声を出していました。「今の声、どうでしたか?」と講師の先生に聞かれたので、「OKです。」と合格点を出しました。

本当に怖い目にあいそうになって、実際には声が出なかった、どうすれば良いかわからなかった、という子どもは少なからずいます。まずは、怖い目にあわないように気を付けて行動することが何よりも大事なことです。

日曜日の新聞に、ちば県民だよりが入っていました。月に1回、千葉県総合企画部報道広報課から発行されているものです。

↓千葉県のホームページからダウンロードできます。https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmindayori/r2/r2-07/index.html

7月号の1面は「熱中症に気を付けよう」、2面は「子どもの防犯」です。今日の防犯教室とも関係する、とても大切な内容がたくさん書かれています。

学校では「自分の命は自分で守る」というスローガンのようなめあてがありますし、何かの折には、具体的な指導もしますし、していきます。しかしながら、意識を高くするためには、お家での日頃の声かけも大切です。この県民だよりがお手元にあるならば、ぜひ一読いただき、参考になりそうなことはお子さんに伝えたり、お家でも取り組んでみてください。お手元にない場合は、一度ネット上でご覧になってください。例えば、お家の電話を常に留守電にしておくなど、ちょっとしたことで子どもたちを守れるような対応策や他の事例も載っています。

怖い思いをして、初めてわかることもたくさんありますが、怖い思いをしないように行動し、回避することができるなら、それにこしたことはありません。

今日も、梅雨らしい天気で、子どもたちは外遊びができませんでした。

今日も、一生懸命勉強する子どもたち。

えらいぞ、みんな。

冷房の効いた部屋ではわかりにくいのですが、大変蒸し暑い一日でした。今週は曇り空が続く予報です。健康管理に気を付けられるよう、放送等でも声をかけながら生活させていきます。

DVDを見たり、「いかのおすし」の確認をしたり、不審な人と出会ったとしたらのロールプレイングをしたり、声を出す練習をしたりしました。

練習は練習として、子どもたちは言われたとおり声を出していました。「今の声、どうでしたか?」と講師の先生に聞かれたので、「OKです。」と合格点を出しました。

本当に怖い目にあいそうになって、実際には声が出なかった、どうすれば良いかわからなかった、という子どもは少なからずいます。まずは、怖い目にあわないように気を付けて行動することが何よりも大事なことです。

日曜日の新聞に、ちば県民だよりが入っていました。月に1回、千葉県総合企画部報道広報課から発行されているものです。

↓千葉県のホームページからダウンロードできます。https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmindayori/r2/r2-07/index.html

7月号の1面は「熱中症に気を付けよう」、2面は「子どもの防犯」です。今日の防犯教室とも関係する、とても大切な内容がたくさん書かれています。

学校では「自分の命は自分で守る」というスローガンのようなめあてがありますし、何かの折には、具体的な指導もしますし、していきます。しかしながら、意識を高くするためには、お家での日頃の声かけも大切です。この県民だよりがお手元にあるならば、ぜひ一読いただき、参考になりそうなことはお子さんに伝えたり、お家でも取り組んでみてください。お手元にない場合は、一度ネット上でご覧になってください。例えば、お家の電話を常に留守電にしておくなど、ちょっとしたことで子どもたちを守れるような対応策や他の事例も載っています。

怖い思いをして、初めてわかることもたくさんありますが、怖い思いをしないように行動し、回避することができるなら、それにこしたことはありません。

今日も、梅雨らしい天気で、子どもたちは外遊びができませんでした。

今日も、一生懸命勉強する子どもたち。

えらいぞ、みんな。

冷房の効いた部屋ではわかりにくいのですが、大変蒸し暑い一日でした。今週は曇り空が続く予報です。健康管理に気を付けられるよう、放送等でも声をかけながら生活させていきます。

今日のあれこれ(校長ブログ)

子どもたちが在校しているうちは雨に降られることなく、活動ができました。

休み時間になると外に出てくる子どもたち。今日も元気いっぱいです。

教頭先生は職員室から、福谷先生は保健室から、それぞれ顔を出して、校庭に出て行く子どもたちに水分補給についての確認の声をかけています。

「水飲んだ?」「飲んだぁ!」「飲みましたぁ!」

熱中症予防のために担任、担任外の職員ができることをしています。

子ども本人の体調にもよりますが、熱中症は対策すれば防げるものと言われます。子どもたちの意識を高めていきたいところですが、まずは大人からの日々の声かけ、確認を続けます。一例として、1年生の萩原先生は、今日、自分の目の前で飲んだかどうかの確認をしていました。子どもたちの健康管理のために、具体的に動いていただきありがたいです。

しっかり学ぶ、富勢東の子どもたち。

下は3年生の子どもたちの図工の作品です。今日は午後に鑑賞活動をしていました。

カラフルな作品がたくさんできあがりました。見ていて楽しかったです。

今週も子どもたちが元気に登校できたことをうれしく思います。来週も引き続き検温等の健康観察をよろしくお願いいたします。週末です。子どもたちも、保護者のみなさんも、地域のみなさんも、我々教職員も、予防に努めて過ごしましょう。

休み時間になると外に出てくる子どもたち。今日も元気いっぱいです。

教頭先生は職員室から、福谷先生は保健室から、それぞれ顔を出して、校庭に出て行く子どもたちに水分補給についての確認の声をかけています。

「水飲んだ?」「飲んだぁ!」「飲みましたぁ!」

熱中症予防のために担任、担任外の職員ができることをしています。

子ども本人の体調にもよりますが、熱中症は対策すれば防げるものと言われます。子どもたちの意識を高めていきたいところですが、まずは大人からの日々の声かけ、確認を続けます。一例として、1年生の萩原先生は、今日、自分の目の前で飲んだかどうかの確認をしていました。子どもたちの健康管理のために、具体的に動いていただきありがたいです。

しっかり学ぶ、富勢東の子どもたち。

下は3年生の子どもたちの図工の作品です。今日は午後に鑑賞活動をしていました。

カラフルな作品がたくさんできあがりました。見ていて楽しかったです。

今週も子どもたちが元気に登校できたことをうれしく思います。来週も引き続き検温等の健康観察をよろしくお願いいたします。週末です。子どもたちも、保護者のみなさんも、地域のみなさんも、我々教職員も、予防に努めて過ごしましょう。

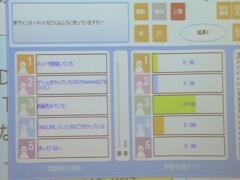

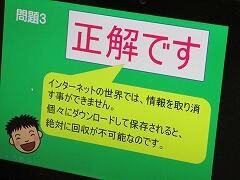

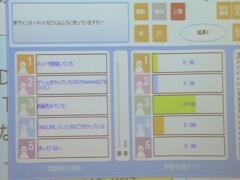

6年IT授業(校長ブログ)

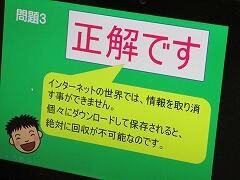

柏市教育委員会ITアドバイザーの田中先生による授業を6年生対象で行いました。講師の先生をお招きしての今年度初授業です。

テーマは「情報モラル」でした。

インターネットの仕組み、子どもたちの利用状況、クイズ、映像資料等で子どもたちに大切なことを伝える授業でした。

便利になればなるほど、使い方をきちんと知ることが大切です。使い方を知らない、使い方を間違えた、となると危ないことも増えていきます。人を傷つけることもあります。

私としては「普段の生活の中でいけないことは、インターネットの世界でもいけないこと」という言葉がわかりやすかったです。子どもたちはどうだったかな。

今月、講師をお招きしての授業が少しだけあります。今のところ、内容を見て、必要最小限で計画しました。まだまだ手探りな感じは続きます。

6月はできるだけの感染症予防に努めながら、子どもたちとの安定した日常を過ごすことを第一に考えてきました。

世の中の変わっていない感染状況とは言え、様々なことが、様々な場所で緩和されていくことは精神衛生上は良いことであると感じています。ただ、そこには、他者から求められる規制ではなく、自己判断による自主規制、自衛という意識が必要になります。これはこれで、なかなか難しいところではあります。学校では引き続き、これまでと同じ対応で学校生活を進めていきます。

梅雨らしい天気が少し続きましたが、今日は晴れ。

2ヶ所ほど、朝の気温を見てみました。

↑これは校長室。エアコンはつけていません。

↑これは体育館。部屋の中の気温も、場所によって違います。

1階の廊下はひんやりしています。気温は低そうです。

場所によって差があります。

おそらく、屋外でも、ひなたとひかげではかなり違いがあるでしょうね。

熱中症に気を付けて過ごす季節がやってきました。

活動前の水分補給、活動中は帽子着用、活動後は水分補給。手洗いしながら、腕や顔も洗って、体温を下げるのも良いですね。子どもたちにどんどん呼びかけています。

保護者のみなさんも十分気を付けてください。

テーマは「情報モラル」でした。

インターネットの仕組み、子どもたちの利用状況、クイズ、映像資料等で子どもたちに大切なことを伝える授業でした。

便利になればなるほど、使い方をきちんと知ることが大切です。使い方を知らない、使い方を間違えた、となると危ないことも増えていきます。人を傷つけることもあります。

私としては「普段の生活の中でいけないことは、インターネットの世界でもいけないこと」という言葉がわかりやすかったです。子どもたちはどうだったかな。

今月、講師をお招きしての授業が少しだけあります。今のところ、内容を見て、必要最小限で計画しました。まだまだ手探りな感じは続きます。

6月はできるだけの感染症予防に努めながら、子どもたちとの安定した日常を過ごすことを第一に考えてきました。

世の中の変わっていない感染状況とは言え、様々なことが、様々な場所で緩和されていくことは精神衛生上は良いことであると感じています。ただ、そこには、他者から求められる規制ではなく、自己判断による自主規制、自衛という意識が必要になります。これはこれで、なかなか難しいところではあります。学校では引き続き、これまでと同じ対応で学校生活を進めていきます。

梅雨らしい天気が少し続きましたが、今日は晴れ。

2ヶ所ほど、朝の気温を見てみました。

↑これは校長室。エアコンはつけていません。

↑これは体育館。部屋の中の気温も、場所によって違います。

1階の廊下はひんやりしています。気温は低そうです。

場所によって差があります。

おそらく、屋外でも、ひなたとひかげではかなり違いがあるでしょうね。

熱中症に気を付けて過ごす季節がやってきました。

活動前の水分補給、活動中は帽子着用、活動後は水分補給。手洗いしながら、腕や顔も洗って、体温を下げるのも良いですね。子どもたちにどんどん呼びかけています。

保護者のみなさんも十分気を付けてください。

みんな富勢地区の子どもたち(校長ブログ)

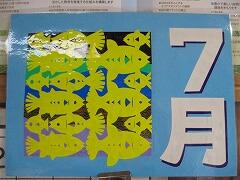

7月になりました。校長室の行事黒板表示を変えました。

夏らしい色です。

掲示は夏仕様ですが、まだまだどんよりした梅雨が続いています。

ただの雨風であれば通常通りの登下校ですが、豪雨、強風となると、安全面が気になります。基本的には、気を付けて、寄り道せずに、真っ直ぐお家に帰りましょう、と呼びかけて下校となります。

よっぽどの時や雷が鳴っている時は、下校をさせずに学校に待機させ、様子をみることがあります。そんな時は、すくすくメールでお知らせいたします。

昨年度もその対応をとったことが10月25日に1度だけありました。その時は、待機を2度延長した上で、最終的には引き渡しをしました。来ていただくのも大変な天気だったことを覚えています。

あじさいが良い時期です。

1年生の朝顔もちらほら咲き始めました。

1年生の教室では保健の福谷先生が心臓検診の説明をしていました。心音を聞くときに息を5秒ほど止めるのでその練習もしました。

心臓検診は体育館で行いました。

上手にできたかな。

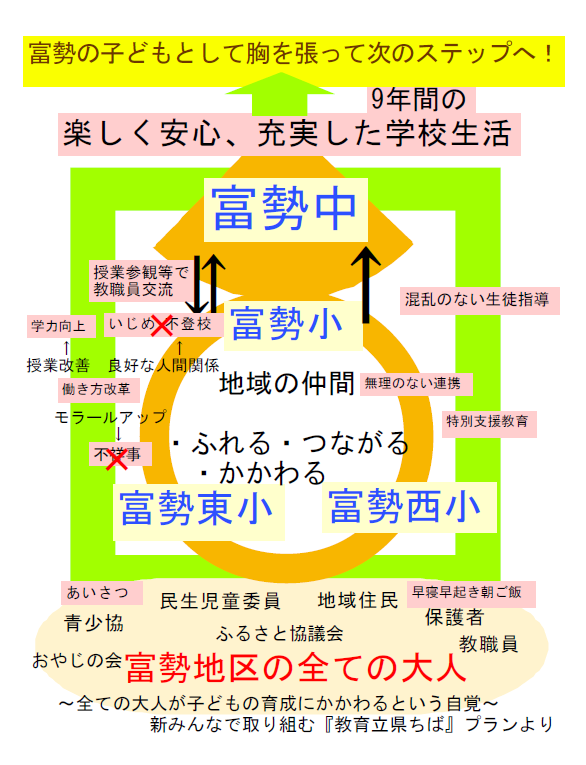

富勢中学校に道徳の授業を見に行きました。

とは言え、道徳に関係なく1年生から3年生までの教室を髙橋校長先生に案内していただきました。学年に関係なく富勢地区の子どもたちがしっかりと勉強をしている様子が見られました。3月に卒業した子どもたちの姿も見ることができて、うれしかったです。毎日毎日一生懸命に学校生活を過ごしながら、真の中学生になっていってほしいです。応援しています。

夏らしい色です。

掲示は夏仕様ですが、まだまだどんよりした梅雨が続いています。

ただの雨風であれば通常通りの登下校ですが、豪雨、強風となると、安全面が気になります。基本的には、気を付けて、寄り道せずに、真っ直ぐお家に帰りましょう、と呼びかけて下校となります。

よっぽどの時や雷が鳴っている時は、下校をさせずに学校に待機させ、様子をみることがあります。そんな時は、すくすくメールでお知らせいたします。

昨年度もその対応をとったことが10月25日に1度だけありました。その時は、待機を2度延長した上で、最終的には引き渡しをしました。来ていただくのも大変な天気だったことを覚えています。

あじさいが良い時期です。

1年生の朝顔もちらほら咲き始めました。

1年生の教室では保健の福谷先生が心臓検診の説明をしていました。心音を聞くときに息を5秒ほど止めるのでその練習もしました。

心臓検診は体育館で行いました。

上手にできたかな。

富勢中学校に道徳の授業を見に行きました。

とは言え、道徳に関係なく1年生から3年生までの教室を髙橋校長先生に案内していただきました。学年に関係なく富勢地区の子どもたちがしっかりと勉強をしている様子が見られました。3月に卒業した子どもたちの姿も見ることができて、うれしかったです。毎日毎日一生懸命に学校生活を過ごしながら、真の中学生になっていってほしいです。応援しています。

笹飾りと熱中症対策(校長ブログ)

児童会発信での笹飾りが昇降口に用意されました。

子どもたちの願いが飾られています。

色々な願いが色とりどりの短冊に書かれています。

近づいて見てみると、コロナの文字も見えました。

子どもたちも一日も早くこのウィルスが落ち着くことを祈っています。

洋??

教頭先生ですね。

私もつけました。

去年飾った願いは通じました。よかった、よかった。

今年も通じるよう祈りながら書きました。

明日から7月です。

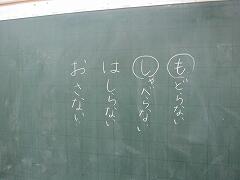

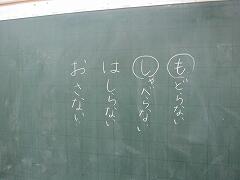

富勢中学校区では、熱中症対策の一つとして、暑い日の登下校中のマスクを外しても良いことにしよう、と決めました。近隣で子どもたちがマスクを外して歩いていても、温かな目で見守ってください。

もちろん、外した時は、近づかない、べらべら話さない、ということも指導しています。(ここは、できるかどうか正直心配なところです。)

今日の給食の時間に、教頭先生がこの話を放送を使ってしました。しばらくは言い続けて、徹底できるようにしたいと思います。(この件につきましては本日中にすくすくメールでもお知らせいたします。)

再開して1ヶ月が終わります。みんな、毎日元気に登校できて本当に良かったです。

保護者のみなさん、毎日の子どもたちの健康観察ありがとうございます。おかげで、安心して子どもたちを迎え、活動させることができています。引き続きよろしくお願いいたします。そして、大人である我々も予防に努め、健康管理をしっかり行いましょう。

給食室で給食を作ってくださっているメンバーです。

左からサブチーフ羽金さん、坂本さん、チーフの久保田さん、西さん、中口さんの5名です。暑い日も寒い日も子どもたちや我々のために給食を作ってくださっています。6月が無事に終わったので、お顔を拝見にいきました。

この夏は給食提供期間が長いので、体を壊さないように引き続きよろしくお願いします。

子どもたちの願いが飾られています。

色々な願いが色とりどりの短冊に書かれています。

近づいて見てみると、コロナの文字も見えました。

子どもたちも一日も早くこのウィルスが落ち着くことを祈っています。

洋??

教頭先生ですね。

私もつけました。

去年飾った願いは通じました。よかった、よかった。

今年も通じるよう祈りながら書きました。

明日から7月です。

富勢中学校区では、熱中症対策の一つとして、暑い日の登下校中のマスクを外しても良いことにしよう、と決めました。近隣で子どもたちがマスクを外して歩いていても、温かな目で見守ってください。

もちろん、外した時は、近づかない、べらべら話さない、ということも指導しています。(ここは、できるかどうか正直心配なところです。)

今日の給食の時間に、教頭先生がこの話を放送を使ってしました。しばらくは言い続けて、徹底できるようにしたいと思います。(この件につきましては本日中にすくすくメールでもお知らせいたします。)

再開して1ヶ月が終わります。みんな、毎日元気に登校できて本当に良かったです。

保護者のみなさん、毎日の子どもたちの健康観察ありがとうございます。おかげで、安心して子どもたちを迎え、活動させることができています。引き続きよろしくお願いいたします。そして、大人である我々も予防に努め、健康管理をしっかり行いましょう。

給食室で給食を作ってくださっているメンバーです。

左からサブチーフ羽金さん、坂本さん、チーフの久保田さん、西さん、中口さんの5名です。暑い日も寒い日も子どもたちや我々のために給食を作ってくださっています。6月が無事に終わったので、お顔を拝見にいきました。

この夏は給食提供期間が長いので、体を壊さないように引き続きよろしくお願いします。

水筒(校長ブログ)

なかよしタイムに空を見上げてみたら

青空と照りつける太陽。

今日の気温はそれほどではありませんが、湿度は高めで、熱中症が心配される季節がやってきたな、という気持ちになります。

今日も、なかよしタイム前に「水分をとってから外に出るように」「教室の換気をするように」教頭先生の放送が入りました。

外で元気に体を動かしている子どもたち。

虫を捕っている1年生もいました。

休み時間が終わって、手洗いうがいの放送を聞きながら教室に向かう子どもたち。

今は、年間通しての水筒の持ち込みがありになっています。飲みたいタイミングで飲むことができるのは良い点です。しかし、暑い日などは早い内に水筒が空になってしまうことを避ける子が、飲むことをセーブしてしまい、結果として熱中症になることも少なくありません。

過去に在職した学校で、帰りの会に熱中症の症状が出て、救急搬送することになった子の水筒を確認したら、ほとんど減っていなかった、ということがありました。6年生です。学校にいると、5、6年生は高学年と言われ、しっかりしてきます。ともすると「言えばわかる」と錯覚してしまうこともしばしばです。しかし、そこはまだまだ子どもです。わかっているようでわかっていない、わかっているようでできない、ことがたくさんあります。大切なのは飲んだことを「確認する」ことだなと思います。本格的に暑い季節が来る前に、校内での熱中症予防対応について、職員と確認していきます。

学校にはきちんと水質検査をして管理している安全な水道水があります。水筒を忘れてしまったり、水筒の中身がなくなってしまったら、学校の水道の水を飲むんだよ、とお家でも話してくださいね。

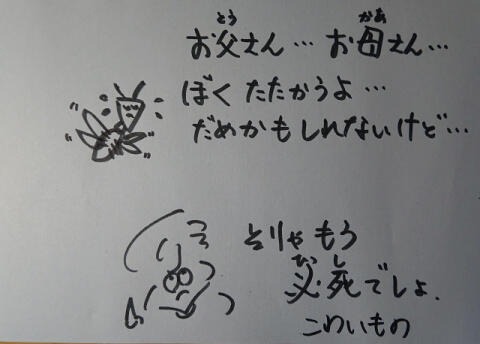

1年生の教室で「校長先生、とんぼがかえったよ」と教えに来た子がいました。

ぬけがら。

天井に止まって羽を休める成虫。

お昼前に外に飛んでいったそうです。

飛んでいくときに、

「みんながしっかりがんばる姿を見たから、安心して大空に飛んでいくよ。」

と、言ったとか言わなかったとか。

青空と照りつける太陽。

今日の気温はそれほどではありませんが、湿度は高めで、熱中症が心配される季節がやってきたな、という気持ちになります。

今日も、なかよしタイム前に「水分をとってから外に出るように」「教室の換気をするように」教頭先生の放送が入りました。

外で元気に体を動かしている子どもたち。

虫を捕っている1年生もいました。

休み時間が終わって、手洗いうがいの放送を聞きながら教室に向かう子どもたち。

今は、年間通しての水筒の持ち込みがありになっています。飲みたいタイミングで飲むことができるのは良い点です。しかし、暑い日などは早い内に水筒が空になってしまうことを避ける子が、飲むことをセーブしてしまい、結果として熱中症になることも少なくありません。

過去に在職した学校で、帰りの会に熱中症の症状が出て、救急搬送することになった子の水筒を確認したら、ほとんど減っていなかった、ということがありました。6年生です。学校にいると、5、6年生は高学年と言われ、しっかりしてきます。ともすると「言えばわかる」と錯覚してしまうこともしばしばです。しかし、そこはまだまだ子どもです。わかっているようでわかっていない、わかっているようでできない、ことがたくさんあります。大切なのは飲んだことを「確認する」ことだなと思います。本格的に暑い季節が来る前に、校内での熱中症予防対応について、職員と確認していきます。

学校にはきちんと水質検査をして管理している安全な水道水があります。水筒を忘れてしまったり、水筒の中身がなくなってしまったら、学校の水道の水を飲むんだよ、とお家でも話してくださいね。

1年生の教室で「校長先生、とんぼがかえったよ」と教えに来た子がいました。

ぬけがら。

天井に止まって羽を休める成虫。

お昼前に外に飛んでいったそうです。

飛んでいくときに、

「みんながしっかりがんばる姿を見たから、安心して大空に飛んでいくよ。」

と、言ったとか言わなかったとか。

避難訓練(校長ブログ)

地震が起きたときのための避難訓練を行いました。

実際に地震が起きたら、雨だろうが、コロナだろうが、校庭の状況がどうかなど関係なく、適切な場所に避難することになりますが、今日は、第一次避難からの整列のみ行いました。

1~3年生の第一避難の様子です。口を開かず、静かに待機できました。

何よりも、頭を守ることが最優先です。

教頭先生の放送に合わせての訓練でした。学校で実際に災害が起きたときには、担任をはじめとする教職員の指示で行動することになります。避難訓練は、子どもたちにとっての訓練でもあり、我々教職員のための訓練でもあります。

教頭先生からの呼びかけにもありましたが、子どもたちにとっては「先生の指示を聞き、行動する」ということが大切なことです。

日頃から、先生の話をきちんと聞いている富勢東小の子どもたちですが、先日のような大きな地震が学校で起こったら、普段通りに行動することは難しいかも知れません。そんな時、頼りになるのは担任の先生をはじめとする学校にいる先生方です。いざという時に命を守れるよう、先生の話にきちんと耳を傾ける習慣をつけることも意識して授業にも取り組んでいきます。

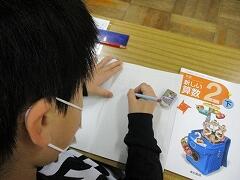

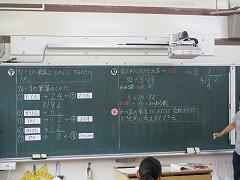

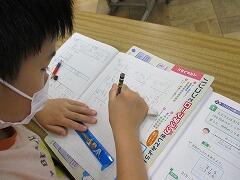

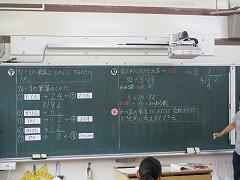

くり下がりの引き算を筆算で丁寧に計算する2年生。

割り算の筆算を学ぶ4年生。

大切なところです。丁寧にがんばっています。しっかり身に付けていきます。

さて、学校が再開して4週間が終わります。子どもたちの生活リズムも戻ってきたところですが、季節は梅雨。すっきりしない天気が続きます。体調管理に気を付けて、この時期を乗り越えていきましょう。

実際に地震が起きたら、雨だろうが、コロナだろうが、校庭の状況がどうかなど関係なく、適切な場所に避難することになりますが、今日は、第一次避難からの整列のみ行いました。

1~3年生の第一避難の様子です。口を開かず、静かに待機できました。

何よりも、頭を守ることが最優先です。

教頭先生の放送に合わせての訓練でした。学校で実際に災害が起きたときには、担任をはじめとする教職員の指示で行動することになります。避難訓練は、子どもたちにとっての訓練でもあり、我々教職員のための訓練でもあります。

教頭先生からの呼びかけにもありましたが、子どもたちにとっては「先生の指示を聞き、行動する」ということが大切なことです。

日頃から、先生の話をきちんと聞いている富勢東小の子どもたちですが、先日のような大きな地震が学校で起こったら、普段通りに行動することは難しいかも知れません。そんな時、頼りになるのは担任の先生をはじめとする学校にいる先生方です。いざという時に命を守れるよう、先生の話にきちんと耳を傾ける習慣をつけることも意識して授業にも取り組んでいきます。

くり下がりの引き算を筆算で丁寧に計算する2年生。

割り算の筆算を学ぶ4年生。

大切なところです。丁寧にがんばっています。しっかり身に付けていきます。

さて、学校が再開して4週間が終わります。子どもたちの生活リズムも戻ってきたところですが、季節は梅雨。すっきりしない天気が続きます。体調管理に気を付けて、この時期を乗り越えていきましょう。

洗濯物?(校長ブログ)

1年生は今日も元気に登校してきてしっかり先生の話を聞き、勉強しています。感心、感心・・・。ん?

おや?

なんだ、あれは??

右に写っているあれ・・・。

これ。

洗濯物かな。

なんだかわかりますか?

正解は、雨で濡れた服と靴下でした。

登校時に雨脚が強くなった時間帯があったので、濡れてしまったんですね。そのままでは風邪を引いてしまうので、体操服に着替えるなどして対応します。担任の先生方の気遣いがありがたいです。

雨の日は、お子さん本人に伝えた上で、履き替え用の靴下などをランドセルに忍ばせておくといざという時に困りません。濡れた靴下は気持ちが良くありませんし、それだけで落ち着かなくなることもあります。

まだまだ、梅雨は続きそうです。ここのところ、気温も低めです。雨で風邪をひかないように気を付けたいですね。

おや?

なんだ、あれは??

右に写っているあれ・・・。

これ。

洗濯物かな。

なんだかわかりますか?

正解は、雨で濡れた服と靴下でした。

登校時に雨脚が強くなった時間帯があったので、濡れてしまったんですね。そのままでは風邪を引いてしまうので、体操服に着替えるなどして対応します。担任の先生方の気遣いがありがたいです。

雨の日は、お子さん本人に伝えた上で、履き替え用の靴下などをランドセルに忍ばせておくといざという時に困りません。濡れた靴下は気持ちが良くありませんし、それだけで落ち着かなくなることもあります。

まだまだ、梅雨は続きそうです。ここのところ、気温も低めです。雨で風邪をひかないように気を付けたいですね。

あれこれ(校長ブログ)

担任は教室内、担任以外は流しやトイレ、とおおまかに割り振って、放課後に消毒作業を続けています。流しとトイレにはチェック表を貼って、終わったらチェックをするように見える化しました。お店のトイレなどでも目にします。まねしました。

「いつもきれいに使っていただきありがとうございます」

今日も真面目な子どもたちの姿を。

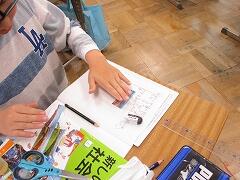

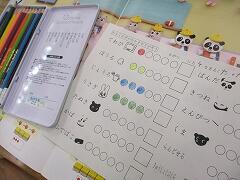

1年生が算数の文章問題を解いています。文章を読み→何が起きているか状況を把握し→式を立てて→計算して答えを出す。簡単なことではありません。(とは言え、この時期は、たし算しか習っていないので、全部たし算になるのですが・・・。)1年生、がんばって勉強しています。

2年生、個人差はもちろんありますが、ノートをきれいに書いています。1年間での成長というのはすごいものです。この2年生が、来週、学校探検で1年生を連れて回ります。蜜は避けつつです。先日、探検前の下準備として、2年生が校舎内各所にその部屋の説明文を貼り回っていました。

校長室はこれ↓

毎日毎日教室の写真を撮って回っていますが、

マスクをしているので、前から子どもたちの頑張りの様子も写真に撮ってみなさんにお伝えしたいのですが、気が散ってしまうかな・・・。カメラ目線の子がいますね。散ってますね。

5年生の教室の後ろのドア付近に笹飾りが。

願い事が下がっています。456年生の願い事が飾ってあります。そんな季節ですね。

今日の新聞に、市川市の小中学校1校ずつが3日間の臨時休校、という記事が載りました。みなさんも報道でご存知のことと思います。「学びを止めない」「経済を回す」などいくつかのキーワードのもと、全国的に解除となった今、「市内で感染爆発」というような状況が起こらない限り、市川市のように学校ごとの対応になっていくのだろうと予想できます。

繰り返しになりますが、感染は仕方のないことです。病気ですから。

学校としては引き続き、手洗い、換気、マスク着用などできる範囲での予防に努めながら生活を続けます。

消毒ももちろん毎日続きます。

ご家庭では引き続き、お子さんやご家族の健康観察をご協力お願いいたします。

「いつもきれいに使っていただきありがとうございます」

今日も真面目な子どもたちの姿を。

1年生が算数の文章問題を解いています。文章を読み→何が起きているか状況を把握し→式を立てて→計算して答えを出す。簡単なことではありません。(とは言え、この時期は、たし算しか習っていないので、全部たし算になるのですが・・・。)1年生、がんばって勉強しています。

2年生、個人差はもちろんありますが、ノートをきれいに書いています。1年間での成長というのはすごいものです。この2年生が、来週、学校探検で1年生を連れて回ります。蜜は避けつつです。先日、探検前の下準備として、2年生が校舎内各所にその部屋の説明文を貼り回っていました。

校長室はこれ↓

毎日毎日教室の写真を撮って回っていますが、

マスクをしているので、前から子どもたちの頑張りの様子も写真に撮ってみなさんにお伝えしたいのですが、気が散ってしまうかな・・・。カメラ目線の子がいますね。散ってますね。

5年生の教室の後ろのドア付近に笹飾りが。

願い事が下がっています。456年生の願い事が飾ってあります。そんな季節ですね。

今日の新聞に、市川市の小中学校1校ずつが3日間の臨時休校、という記事が載りました。みなさんも報道でご存知のことと思います。「学びを止めない」「経済を回す」などいくつかのキーワードのもと、全国的に解除となった今、「市内で感染爆発」というような状況が起こらない限り、市川市のように学校ごとの対応になっていくのだろうと予想できます。

繰り返しになりますが、感染は仕方のないことです。病気ですから。

学校としては引き続き、手洗い、換気、マスク着用などできる範囲での予防に努めながら生活を続けます。

消毒ももちろん毎日続きます。

ご家庭では引き続き、お子さんやご家族の健康観察をご協力お願いいたします。

シンプルな日常(校長ブログ)

昨日は雨がよく降りました。

1年生の下校指導で児童の送りをしましたが、子どもたちは少し歩いているうちに足下からどんどんびしょ濡れになっていました。風邪をひくのでは?と心配しましたが、

みんな元気に登校してきました。さすが元気!

今日は、朝方、青空が顔を出していましたが、雲の多い一日でした。(子どもたちが下校する頃から明るくなってきました。)

どんより。

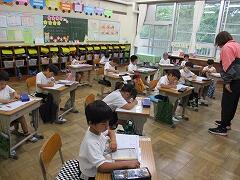

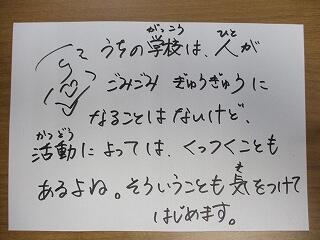

通常なら、後ろ3分の1のスペースがフリーになるぐらいの児童数の学校ですが、隙間を開けて机を配置しているので、教室一杯に子どもたちがいる印象を受けます。子どもたちもこの形に慣れてきたようです。

飼育小屋の屋根に乗っているのは教頭先生です。雨どいの掃除をしています。

雨どいに枯れ葉が貯まると、水の流れが止まり、思わぬ方から水が出たりと不具合が起きます。雨の日にそれがわかるので、雨が上がったあと、すぐが、作業のチャンスです。素早い動きです。

ピンク色の洋服を着た1年生が、ひまわり畑の横にいます。何をしているのでしょう。

よく見ると、ひまわりの中に黄色い帽子が見え隠れ・・・。

かくれんぼかな?

1年生が1年生のひまわり畑の雑草抜きをしていました。

雨が降った後は、雑草が抜きやすいので作業がはかどります。「校長先生、こんなにとったよ」「すごいねえ、えらいねえ」「校長先生も手伝ってよ」「上履きだから降りられないなあ」「お口を動かさずに、手を動かして!」というようなやり取りもしながら、みんな楽しそうにがんばりました。それにしても、畑のひまわりはここ数日で、また大きくなり、1年生を隠すほどに育ちました。

色々な行事がなくなって、残念な気持ちを抱えている子どもや大人もたくさんいる中で、1年生は初めての学校生活ですから、「運動会」がなくなったことや「1年生を迎える会」ができていないことを気にするはずがありません。ただただ、シンプルな学校生活に身を置いています。ひまわりのように、短期間で、見てわかるような驚くべき伸びがあるわけではありませんが、「友達と一緒に学ぶ」「友達と一緒に遊ぶ」「友達と一緒に働く」・・・という学校において最も基本的な空気の中で、少しずつ少しずつ成長しています。

学校が再開しましたが、先が見えていない状況であることは変わりません。「みんなで学校で過ごせる」というシンプルな生活の中に喜びを見いだしていきたいものです。

今日も、手洗いを呼びかける放送が、教頭先生の声で響きました。手洗い、換気、せきエチケット・・・で予防を心がけながら子どもたち、先生方は過ごしています。

1年生の下校指導で児童の送りをしましたが、子どもたちは少し歩いているうちに足下からどんどんびしょ濡れになっていました。風邪をひくのでは?と心配しましたが、

みんな元気に登校してきました。さすが元気!

今日は、朝方、青空が顔を出していましたが、雲の多い一日でした。(子どもたちが下校する頃から明るくなってきました。)

どんより。

通常なら、後ろ3分の1のスペースがフリーになるぐらいの児童数の学校ですが、隙間を開けて机を配置しているので、教室一杯に子どもたちがいる印象を受けます。子どもたちもこの形に慣れてきたようです。

飼育小屋の屋根に乗っているのは教頭先生です。雨どいの掃除をしています。

雨どいに枯れ葉が貯まると、水の流れが止まり、思わぬ方から水が出たりと不具合が起きます。雨の日にそれがわかるので、雨が上がったあと、すぐが、作業のチャンスです。素早い動きです。

ピンク色の洋服を着た1年生が、ひまわり畑の横にいます。何をしているのでしょう。

よく見ると、ひまわりの中に黄色い帽子が見え隠れ・・・。

かくれんぼかな?

1年生が1年生のひまわり畑の雑草抜きをしていました。

雨が降った後は、雑草が抜きやすいので作業がはかどります。「校長先生、こんなにとったよ」「すごいねえ、えらいねえ」「校長先生も手伝ってよ」「上履きだから降りられないなあ」「お口を動かさずに、手を動かして!」というようなやり取りもしながら、みんな楽しそうにがんばりました。それにしても、畑のひまわりはここ数日で、また大きくなり、1年生を隠すほどに育ちました。

色々な行事がなくなって、残念な気持ちを抱えている子どもや大人もたくさんいる中で、1年生は初めての学校生活ですから、「運動会」がなくなったことや「1年生を迎える会」ができていないことを気にするはずがありません。ただただ、シンプルな学校生活に身を置いています。ひまわりのように、短期間で、見てわかるような驚くべき伸びがあるわけではありませんが、「友達と一緒に学ぶ」「友達と一緒に遊ぶ」「友達と一緒に働く」・・・という学校において最も基本的な空気の中で、少しずつ少しずつ成長しています。

学校が再開しましたが、先が見えていない状況であることは変わりません。「みんなで学校で過ごせる」というシンプルな生活の中に喜びを見いだしていきたいものです。

今日も、手洗いを呼びかける放送が、教頭先生の声で響きました。手洗い、換気、せきエチケット・・・で予防を心がけながら子どもたち、先生方は過ごしています。

感染症対策10の約束(校長ブログ)

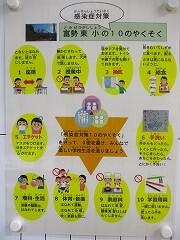

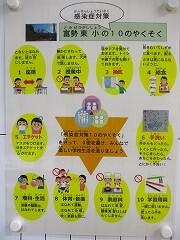

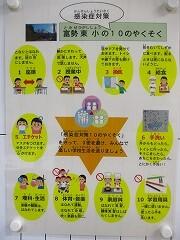

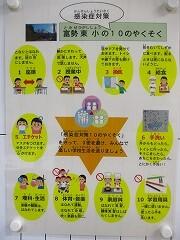

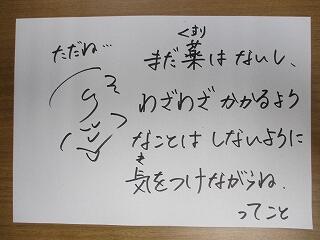

柏四小の校長先生がガイドラインをもとに作成した「10の約束」を参考にして、富勢東小学校版の「感染症対策10のやくそく」を作りました。教室に掲示します。子どもたちには白黒バージョンを配付します。

富勢東小の感染症対策10の約束.pdf

(左のコロナウィルス対策コーナーにも貼り付けました。)

ここ3週間、学校での子どもたちの様子を見ていると、3密を避けよう!という意識はそれほど高くないと見受けられます。我々が「始まったからには、ある程度の接触はやむを得ない」と考えているので仕方ないところでもあります。もちろん、手洗い、マスク着用、常時換気のうえのことではあります。

①前日のうちに校舎内各所を消毒して

②次の日、健康観察をお家でして

③健康な子どもたちや職員が登校したら手を洗って

ウィルスを保有していなければ、この状態で心配はないということになります。(保有していたら心配ですけれども。)

休み時間後には養護教諭の福谷先生が、せっせと水道周りを消毒。放課後は、先生方で手分けして、教室、流し、トイレなど、あちこちを消毒。これらの作業によって、明日もみんなで元気に過ごせるわけです。先生方、ありがとうございます。

そんなわけで今日も元気に過ごすことができる子どもたちです。

1年生もだいぶ学校生活に慣れた様子です。今日、いきなり校長室のドアが「ガラッ」と開き、1年生男子3人が入ってきました。心臓が飛び出そうになったので「ノックをすること」「名を名乗ること」「何の用事で来たのか話すこと」の3つを伝え、やり直しをさせました。3人ともけらけら笑いながらやり直しをしていました。ちゃんとわかったかな。次回きちんとできるかな。

道徳で作ったというお手紙を届けにきたとのことでした。ご丁寧にありがとう。

さて、東京都の医師会会長の尾崎先生から「子どもたちへのメッセージ」が配信されましたので、情報として、リンクを貼っておきます。↓

https://www.facebook.com/100003298674884/posts/3047469142039678/

富勢東小の感染症対策10の約束.pdf

(左のコロナウィルス対策コーナーにも貼り付けました。)

ここ3週間、学校での子どもたちの様子を見ていると、3密を避けよう!という意識はそれほど高くないと見受けられます。我々が「始まったからには、ある程度の接触はやむを得ない」と考えているので仕方ないところでもあります。もちろん、手洗い、マスク着用、常時換気のうえのことではあります。

①前日のうちに校舎内各所を消毒して

②次の日、健康観察をお家でして

③健康な子どもたちや職員が登校したら手を洗って

ウィルスを保有していなければ、この状態で心配はないということになります。(保有していたら心配ですけれども。)

休み時間後には養護教諭の福谷先生が、せっせと水道周りを消毒。放課後は、先生方で手分けして、教室、流し、トイレなど、あちこちを消毒。これらの作業によって、明日もみんなで元気に過ごせるわけです。先生方、ありがとうございます。

そんなわけで今日も元気に過ごすことができる子どもたちです。

1年生もだいぶ学校生活に慣れた様子です。今日、いきなり校長室のドアが「ガラッ」と開き、1年生男子3人が入ってきました。心臓が飛び出そうになったので「ノックをすること」「名を名乗ること」「何の用事で来たのか話すこと」の3つを伝え、やり直しをさせました。3人ともけらけら笑いながらやり直しをしていました。ちゃんとわかったかな。次回きちんとできるかな。

道徳で作ったというお手紙を届けにきたとのことでした。ご丁寧にありがとう。

さて、東京都の医師会会長の尾崎先生から「子どもたちへのメッセージ」が配信されましたので、情報として、リンクを貼っておきます。↓

https://www.facebook.com/100003298674884/posts/3047469142039678/

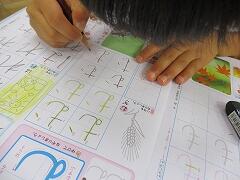

そう言えば梅雨でした(校長ブログ)

朝からよく降った雨。

そう言えば梅雨入りしていました。久しぶりの雨で思い出しました。

梅雨らしい天気でした。

今日も落ち着いた学習を進める子どもたちと先生方。

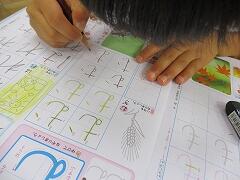

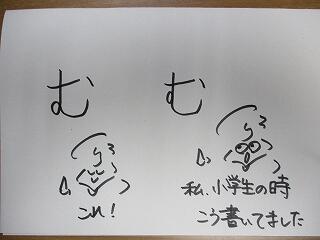

1年生が「む」の練習をしていました。

なかなか複雑な字です。丸の位置が難しい。

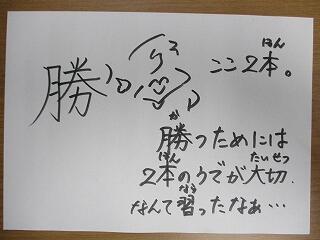

教科書に載っている「む」は、一番低いところに丸をつけます。違うところに付いていても「まちがい」とは言いにくいところではあります。

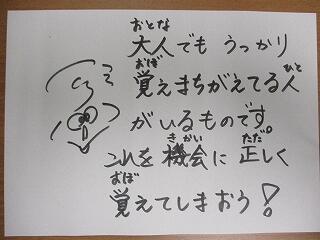

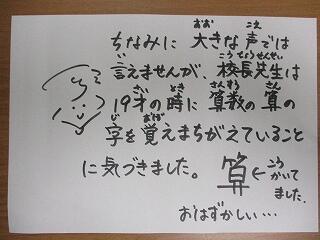

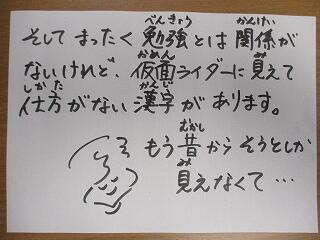

29歳の時、初めて1年生の担任をしたとき、1日2こずつ、ゆっくりひらがなを教えました。そのときに、自分が29年間書いてきたひらがなのいくつもが何となく変な形であることに気づき、正しい形を意識して書くようになりました。いくつになっても気持ちさえあれば学び直しができる、そんな体験でもあります。

低学年で学ぶことの多くは、その後の学習や生活の基本になります。

ひらがななどの文字はもちろん、のりで貼ったり、定規で線を引いたり、そんな活動も「はい、のりではってごらん」とか「定規でまっすぐな線を引くよ」と、言葉で言えば簡単なことですが、指の使い方や、力の入れ加減によって、うまくできないこともあります。何度も何度も繰り返していくなかで身についていくことです。

削った鉛筆を毎日持ってくる、鉛筆で書くノートには下敷きを敷く、連絡帳をきちんと連絡を書くなどの習慣も、毎日の繰り返しで身についていきます。

いずれのことも、その気になれば、いつでも学び直しができるわけですから、自分で気づくか、人に指摘されるか、タイミングは人それぞれですが、「そんなことに何の意味が?」という理屈は置いておいて、正しい形を身につけてほしいな、と願いつつ教職員一同指導を続けています。

さて、19日。今日を境に、世の中のあれこれが解除されます。目に見えない、薬のない状況で、ウィルスとの共存を覚悟した新しい生活様式が続きます。

子どもたちは元気いっぱい、登校し、学んでいます。

とは言え、引き続き、健康観察を行っていただき、発熱や風邪の症状があった場合は無理をさせないようお願い申し上げます。良い週末をお過ごしください。

そう言えば梅雨入りしていました。久しぶりの雨で思い出しました。

梅雨らしい天気でした。

今日も落ち着いた学習を進める子どもたちと先生方。

1年生が「む」の練習をしていました。

なかなか複雑な字です。丸の位置が難しい。

教科書に載っている「む」は、一番低いところに丸をつけます。違うところに付いていても「まちがい」とは言いにくいところではあります。

29歳の時、初めて1年生の担任をしたとき、1日2こずつ、ゆっくりひらがなを教えました。そのときに、自分が29年間書いてきたひらがなのいくつもが何となく変な形であることに気づき、正しい形を意識して書くようになりました。いくつになっても気持ちさえあれば学び直しができる、そんな体験でもあります。

低学年で学ぶことの多くは、その後の学習や生活の基本になります。

ひらがななどの文字はもちろん、のりで貼ったり、定規で線を引いたり、そんな活動も「はい、のりではってごらん」とか「定規でまっすぐな線を引くよ」と、言葉で言えば簡単なことですが、指の使い方や、力の入れ加減によって、うまくできないこともあります。何度も何度も繰り返していくなかで身についていくことです。

削った鉛筆を毎日持ってくる、鉛筆で書くノートには下敷きを敷く、連絡帳をきちんと連絡を書くなどの習慣も、毎日の繰り返しで身についていきます。

いずれのことも、その気になれば、いつでも学び直しができるわけですから、自分で気づくか、人に指摘されるか、タイミングは人それぞれですが、「そんなことに何の意味が?」という理屈は置いておいて、正しい形を身につけてほしいな、と願いつつ教職員一同指導を続けています。

さて、19日。今日を境に、世の中のあれこれが解除されます。目に見えない、薬のない状況で、ウィルスとの共存を覚悟した新しい生活様式が続きます。

子どもたちは元気いっぱい、登校し、学んでいます。

とは言え、引き続き、健康観察を行っていただき、発熱や風邪の症状があった場合は無理をさせないようお願い申し上げます。良い週末をお過ごしください。

学校図書館指導員(校長ブログ)

今年度から、学校図書館指導員の先生が代わりました。

藤木ゆみ先生です。以前も、本校で同じ仕事をしていただいていました。

今日は4年生の教室で「図書館オリエンテーション」を行いました。本の分類をはじめ、図書館のことを知り、使い方などを学びます。全クラスで行います。

4年生の国語で「分類をもとに本を見つけよう」という学習があり、その勉強と併せて行いました。担任の江口先生も一緒です。

今日改めて学んだことを生かして、図書室を利用してくださいね。

図書館の利用でも3密を避けるということで、こんな工夫を見つけました。

みんなで気持ちよく使えるように気を付けています。

本との出会いは素晴らしいものですが、人によって本に興味を持つ時期は違います。出会うものであり、出会わされるものではありません。興味のないところに、必死に紹介して、勧めて、結果「本が嫌いになってしまった」ということだけは避けたい、そう考えていることを、藤木先生には春にお伝えしました。学校の図書館が出会いのきっかけになると良いですが、そうなるとは限りません。そんな気持ちでいます。みなさんは本に興味を持った時期はいつごろですか?(私は大学生の時、電車での有意義な過ごし方を考えたときの遠藤周作作品がスタートでした。)

1年生、萩原先生との初めての絵の具。上手です。

3年生、担任の飯塚先生とサポートの石﨑先生とわり算がんばってます。石﨑先生は本校2年目で、子どもたちの学習の様子をわかってくださっています。

たんぽぽ増田先生とものさし特訓中。少しだけ一緒にやってみました。メモリが細かくて午前中はミリを数えるのがつらい・・・。

6年生永井先生、外国語の発音良いですね。

5年生は体積のテスト。仁道先生はテスト中の子どもの様子を見ています。

4年生は図工。色々な方法で着色した紙を切って、絵を作ります。子どもたちが江口先生に見せに行っています。

「校長先生、これ何に見えますか?」と聞かれて、「きつねかな?」「ねこだよ!!」という具合に、答えはほとんど不正解。余計なことは口にしない方が良いな、という瞬間です。

2年生山内先生は、ついこの前まで1年生だった子どもたちと外体育です。お兄さん、お姉さんになりました。もちろんまだまだ成長中です。

今日は日差しがなく、とても過ごしやすい気候でした。昼休みはまた1年生にバッタのいる草っ原に連れて行かれました。

藤木ゆみ先生です。以前も、本校で同じ仕事をしていただいていました。

今日は4年生の教室で「図書館オリエンテーション」を行いました。本の分類をはじめ、図書館のことを知り、使い方などを学びます。全クラスで行います。

4年生の国語で「分類をもとに本を見つけよう」という学習があり、その勉強と併せて行いました。担任の江口先生も一緒です。

今日改めて学んだことを生かして、図書室を利用してくださいね。

図書館の利用でも3密を避けるということで、こんな工夫を見つけました。

みんなで気持ちよく使えるように気を付けています。

本との出会いは素晴らしいものですが、人によって本に興味を持つ時期は違います。出会うものであり、出会わされるものではありません。興味のないところに、必死に紹介して、勧めて、結果「本が嫌いになってしまった」ということだけは避けたい、そう考えていることを、藤木先生には春にお伝えしました。学校の図書館が出会いのきっかけになると良いですが、そうなるとは限りません。そんな気持ちでいます。みなさんは本に興味を持った時期はいつごろですか?(私は大学生の時、電車での有意義な過ごし方を考えたときの遠藤周作作品がスタートでした。)

1年生、萩原先生との初めての絵の具。上手です。

3年生、担任の飯塚先生とサポートの石﨑先生とわり算がんばってます。石﨑先生は本校2年目で、子どもたちの学習の様子をわかってくださっています。

たんぽぽ増田先生とものさし特訓中。少しだけ一緒にやってみました。メモリが細かくて午前中はミリを数えるのがつらい・・・。

6年生永井先生、外国語の発音良いですね。

5年生は体積のテスト。仁道先生はテスト中の子どもの様子を見ています。

4年生は図工。色々な方法で着色した紙を切って、絵を作ります。子どもたちが江口先生に見せに行っています。

「校長先生、これ何に見えますか?」と聞かれて、「きつねかな?」「ねこだよ!!」という具合に、答えはほとんど不正解。余計なことは口にしない方が良いな、という瞬間です。

2年生山内先生は、ついこの前まで1年生だった子どもたちと外体育です。お兄さん、お姉さんになりました。もちろんまだまだ成長中です。

今日は日差しがなく、とても過ごしやすい気候でした。昼休みはまた1年生にバッタのいる草っ原に連れて行かれました。

理科の予備実験(校長ブログ)

「理科は予備実験が全てです」

若いときに、先輩の先生から言われた言葉です。

予備実験とは、授業前に試しに行う実験のことです。手順の確認、間違えそうなところはないか、危険はないか、など前もって一度行うことで先を見通した指導につながるわけです。自然に関わる実験ではなかなか教科書通りにいかないこともありました。「本来はこうなるはずなんだけどね」なんて授業を締めくくった経験もあります。

私が若い頃は、どんな教科も担任が一人で指導を行うことが多かったので、理科の予備実験も学年の先生方と一緒に放課後に行ったりしたものです。今、柏では理科教育支援員さんがいらっしゃるので、授業のサポートをたくさんしていただけるので、ありがたいです。

今日は、本校理科教育支援員の宮川先生が、理科室で6年生の理科の予備実験をしていました。

うまくいきそうです、とおっしゃっていたので「理科は予備実験が命ですね」なんて言いながら理科室をあとにしました。

5時間目に子どもたちが実験をしました。正しい結果がでたかな。

いつも通り、しっかり授業を受ける子どもたち。

下の写真は、今日から、本校の学習サポーターとして子どもたちの学びをサポートしてくださる先生です。

渡會のり子先生です。長年、柏市で教鞭をとられていた大先輩です。子どもたちの人数が少ないこと、落ち着いて学んでいることに驚いていました。これから3年生以上の授業に関わっていただきます。限られた日数ではありますが、よろしくお願いいたします。

今日は、湿度が低く、過ごしやすい昼休みでした。

1年生が、小さなバッタを見つけては喜んでいました。

「こうちょうせんせー、バッターっ」と見せにきました。

若いときに、先輩の先生から言われた言葉です。

予備実験とは、授業前に試しに行う実験のことです。手順の確認、間違えそうなところはないか、危険はないか、など前もって一度行うことで先を見通した指導につながるわけです。自然に関わる実験ではなかなか教科書通りにいかないこともありました。「本来はこうなるはずなんだけどね」なんて授業を締めくくった経験もあります。

私が若い頃は、どんな教科も担任が一人で指導を行うことが多かったので、理科の予備実験も学年の先生方と一緒に放課後に行ったりしたものです。今、柏では理科教育支援員さんがいらっしゃるので、授業のサポートをたくさんしていただけるので、ありがたいです。

今日は、本校理科教育支援員の宮川先生が、理科室で6年生の理科の予備実験をしていました。

うまくいきそうです、とおっしゃっていたので「理科は予備実験が命ですね」なんて言いながら理科室をあとにしました。

5時間目に子どもたちが実験をしました。正しい結果がでたかな。

いつも通り、しっかり授業を受ける子どもたち。

下の写真は、今日から、本校の学習サポーターとして子どもたちの学びをサポートしてくださる先生です。

渡會のり子先生です。長年、柏市で教鞭をとられていた大先輩です。子どもたちの人数が少ないこと、落ち着いて学んでいることに驚いていました。これから3年生以上の授業に関わっていただきます。限られた日数ではありますが、よろしくお願いいたします。

今日は、湿度が低く、過ごしやすい昼休みでした。

1年生が、小さなバッタを見つけては喜んでいました。

「こうちょうせんせー、バッターっ」と見せにきました。

ロング昼休み(校長ブログ)

今日は令和2年度初めてのロング昼休み。

火曜日は、掃除をせずにたっぷり遊べる、子どもたちにとって楽しみな曜日です。

とは言え、感染症予防に加え、熱中症に気を付けなければならない季節がやってきました。

下の写真は、保健室の外につるしてある、WBGT測定器です。WBGTとは、WeT-BulbGlobeTemperature index(湿球黒球温度)の略称で、気温・湿度・輻射熱(ふくしゃねつ)から算出される「暑さの指数」です。

昼休みの少し前に、保健の福谷先生と教頭先生から、気温や指数の報告がありました。これを見ると「警戒」もう少しで「厳重警戒」です。

「帽子をかぶる」「水筒を持って出る」「時間の真ん中で給水タイムと称して水分を補給する呼びかけ放送を入れる」という対策をとってロング昼休みを行うことにしました。

なんという青空。

そして、密にならない本校校庭。風景の写真ではありません。子どもたちが元気に遊んでいます。

ほら。

子どもは本当に元気です。暑い中、顔を真っ赤にして、たっぷり遊びました。昨日に引き続き、今日も気温は高めでしたが、それほど湿度がなく、走り回った子どもたちも気持ちよさそうでした。

水筒持参。途中に入った教頭先生の給水呼びかけ放送にも耳を傾け、きちんと水分補給しました。

本人任せではなかなかできないこともありますから、こまめに放送などで呼びかけながら、安心して活動できるようにしています。子どもたちも、こちらの思いをきちんとわかって行動できるのでうれしく思います。

たっぷり遊んだあとは、手洗いをして、冷房の効いた換気をしている教室に入り、5時間目です。みんな切り替えて取り組むことができて立派ですね。

(室内ではマスク着用が原則ですが、漢字練習や図工など、教科やその内容によって、個人の活動が主な時は、外して良いことにしています。)

火曜日は、掃除をせずにたっぷり遊べる、子どもたちにとって楽しみな曜日です。

とは言え、感染症予防に加え、熱中症に気を付けなければならない季節がやってきました。

下の写真は、保健室の外につるしてある、WBGT測定器です。WBGTとは、WeT-BulbGlobeTemperature index(湿球黒球温度)の略称で、気温・湿度・輻射熱(ふくしゃねつ)から算出される「暑さの指数」です。

昼休みの少し前に、保健の福谷先生と教頭先生から、気温や指数の報告がありました。これを見ると「警戒」もう少しで「厳重警戒」です。

「帽子をかぶる」「水筒を持って出る」「時間の真ん中で給水タイムと称して水分を補給する呼びかけ放送を入れる」という対策をとってロング昼休みを行うことにしました。

なんという青空。

そして、密にならない本校校庭。風景の写真ではありません。子どもたちが元気に遊んでいます。

ほら。

子どもは本当に元気です。暑い中、顔を真っ赤にして、たっぷり遊びました。昨日に引き続き、今日も気温は高めでしたが、それほど湿度がなく、走り回った子どもたちも気持ちよさそうでした。

水筒持参。途中に入った教頭先生の給水呼びかけ放送にも耳を傾け、きちんと水分補給しました。

本人任せではなかなかできないこともありますから、こまめに放送などで呼びかけながら、安心して活動できるようにしています。子どもたちも、こちらの思いをきちんとわかって行動できるのでうれしく思います。

たっぷり遊んだあとは、手洗いをして、冷房の効いた換気をしている教室に入り、5時間目です。みんな切り替えて取り組むことができて立派ですね。

(室内ではマスク着用が原則ですが、漢字練習や図工など、教科やその内容によって、個人の活動が主な時は、外して良いことにしています。)

千葉県民の日(校長ブログ)

市内での取り組みとして行ってきた分散登校期間が終了しました。今日から、市内全ての小中学校が一斉登校開始となりました。

今日も子どもたちは元気に登校してきました。

同じことのくりかえしになりますが、「マスク着用、手洗い、常時換気」が本校での基本的な取り組みです。3密を避けるために、児童の机は離し、給食はみんなで前を向いて食べ、集会などの行事も行わない、などは引き続きです。

しかし、ことさらに寄り添う子どもたちを引き離すようなことはしないことにしています。そのための「マスク、手洗い、常時換気」です。

ただ、発熱や風邪の症状など普段と違う体調不良があった時には、登校を控える、相談するなどの具体的な対応はご協力お願いいたします。

「自粛から自衛へ」という世の流れを受け、全て今まで通りとはいかないところですが、みんなで生活できる楽しさを感じられるように進めていきます。

3年生。文字を書くときの良い持ち方を学んでいました。昨年度4月12日の校長ブログで1年生が鉛筆の持ち方を「クジャク法」で学んでいる様子を取り上げました。

↓クジャク法の動画はこちらから

https://youtu.be/xT8eAMwoRTM

日差しは暑い一日でしたが、地面がそれほど暖まっていないので、下からの熱がなかった分、気持ちの良い汗をかくことができました。地面の温度が上がっての夏本番になったら、下からも熱がきますから、暑さが心配です。

今日も子どもたちは元気に登校してきました。

同じことのくりかえしになりますが、「マスク着用、手洗い、常時換気」が本校での基本的な取り組みです。3密を避けるために、児童の机は離し、給食はみんなで前を向いて食べ、集会などの行事も行わない、などは引き続きです。

しかし、ことさらに寄り添う子どもたちを引き離すようなことはしないことにしています。そのための「マスク、手洗い、常時換気」です。

ただ、発熱や風邪の症状など普段と違う体調不良があった時には、登校を控える、相談するなどの具体的な対応はご協力お願いいたします。

「自粛から自衛へ」という世の流れを受け、全て今まで通りとはいかないところですが、みんなで生活できる楽しさを感じられるように進めていきます。

3年生。文字を書くときの良い持ち方を学んでいました。昨年度4月12日の校長ブログで1年生が鉛筆の持ち方を「クジャク法」で学んでいる様子を取り上げました。

↓クジャク法の動画はこちらから

https://youtu.be/xT8eAMwoRTM

日差しは暑い一日でしたが、地面がそれほど暖まっていないので、下からの熱がなかった分、気持ちの良い汗をかくことができました。地面の温度が上がっての夏本番になったら、下からも熱がきますから、暑さが心配です。

朝、目にしたもの(校長ブログ)

今日、登校時にたまたま見かけた風景の話です。

(写真は本文とは直接関係ありません)

学校近くのT字路で、大きなトラックが、道を渡る2年生の女の子を待ってくださいました。すると、渡らせてもらったその子は、無事に渡り終わった後に、トラックの方に向き直り、きちんと会釈をしました。遠くから見ていても、それがよくわかりました。トラックはとても大きいので、運転席からその会釈が見えたかどうかはわかりません。しかし、「ありがとう」はこちらからの気持ちです。示すことが大切なものです。こういうことが自然にできるのは生まれ持った感覚ではないと思います。どこで身につくものなのかな、と考えながら、その子に「今、ありがとうのおじぎをしたんだね、えらいな」と声をかけました。本人も「うん」と言っていました。その場の空気、呼吸というか、自然に、よどみなく流れる感じがとても素敵な時間でした。

体育館への通路の柱の塗り替えが終わりました。

まあ、素人の仕事ですので、あんまり近くで見ないでくださいね。柱が明るくなった分、所々、その間のバッテンの錆びたパーツが見えにくくなりました。柱と柱の間を通り過ぎるときにぶつからないかと、心配が増えました。真ん中の丸いパーツの塗り直しもしました。これは、柱以上に雑なお仕事で申し訳ない、という感じです。色を付けただけです。ぶつからないように気を付けてください。

昨日で、裏門から出た左側の道路工事が終了しました。

こんなに綺麗で立派な道になりました。子どもたちの登下校には関わりませんが、あけぼの山公園に歩いて行くときなどに通ります。

この2週間、分散登校なしで進めてきました。

子どもたちが学校にいるのは、やはりあるべき姿で、その一つ一つの場面をうれしく思いました。

柏市としては来週からがいよいよ本番です。本校としても、ここまでの取り組みをきちんと生かして引き続き予防に努めて進めてまいります。

子どもたちも、よくがんばっていました。この土日は、家庭での時間を大切に、心身共にゆっくりできることを祈っています。ご家庭のみなさんも気を付けてお過ごしください。

(写真は本文とは直接関係ありません)

学校近くのT字路で、大きなトラックが、道を渡る2年生の女の子を待ってくださいました。すると、渡らせてもらったその子は、無事に渡り終わった後に、トラックの方に向き直り、きちんと会釈をしました。遠くから見ていても、それがよくわかりました。トラックはとても大きいので、運転席からその会釈が見えたかどうかはわかりません。しかし、「ありがとう」はこちらからの気持ちです。示すことが大切なものです。こういうことが自然にできるのは生まれ持った感覚ではないと思います。どこで身につくものなのかな、と考えながら、その子に「今、ありがとうのおじぎをしたんだね、えらいな」と声をかけました。本人も「うん」と言っていました。その場の空気、呼吸というか、自然に、よどみなく流れる感じがとても素敵な時間でした。

体育館への通路の柱の塗り替えが終わりました。

まあ、素人の仕事ですので、あんまり近くで見ないでくださいね。柱が明るくなった分、所々、その間のバッテンの錆びたパーツが見えにくくなりました。柱と柱の間を通り過ぎるときにぶつからないかと、心配が増えました。真ん中の丸いパーツの塗り直しもしました。これは、柱以上に雑なお仕事で申し訳ない、という感じです。色を付けただけです。ぶつからないように気を付けてください。

昨日で、裏門から出た左側の道路工事が終了しました。

こんなに綺麗で立派な道になりました。子どもたちの登下校には関わりませんが、あけぼの山公園に歩いて行くときなどに通ります。

この2週間、分散登校なしで進めてきました。

子どもたちが学校にいるのは、やはりあるべき姿で、その一つ一つの場面をうれしく思いました。

柏市としては来週からがいよいよ本番です。本校としても、ここまでの取り組みをきちんと生かして引き続き予防に努めて進めてまいります。

子どもたちも、よくがんばっていました。この土日は、家庭での時間を大切に、心身共にゆっくりできることを祈っています。ご家庭のみなさんも気を付けてお過ごしください。

強い風(校長ブログ)

昨日から強い風が続いていて、朝も雨予報でした。

今年の1年生の傘デビューはなかなかきつそうだと考えながら朝を迎えました。

ところが、見上げてみれば青空。風は強めでしたが。

こういう予報はずれは大歓迎。「ありがとう」です。

さあ、下校の時間はどうでしょう。

教育委員会からも、天気の情報が届きました。風が強いので、注意しながらの下校については教頭先生が放送で呼びかけました。子どもたちは、元気に下校していきました。無事に帰宅できますように。

去年も1度、大雨で下校させられずに、学校待機の後に全学年お迎え依頼をした日がありましたね。

今日のなかよしタイムの様子です。

各学年、思い思いの過ごし方をしています。

1年生が砂場の向こうの山で何かしています。

そのうち「校長先生、待てー」と逃げてもいないのに走ってきます。となれば、こちらも逃げます。彼らは、衣服にくっつく植物の種をたくさん手に握りしめています。そして、私に投げたり、押しつけたりして、無邪気に笑っています。

↓こんな感じ。

「お返し仕返しはお早めに」が信条ですが、この程度なら逃げるだけで、仕返ししないのでやられ放題です。

度を超さない限りは・・・ですが。いい気になって砂なんて投げたら・・・こわいですよ。

まだまだスタートして9日目です。みんな、よくがんばっているなあと感じます。

今年の1年生の傘デビューはなかなかきつそうだと考えながら朝を迎えました。

ところが、見上げてみれば青空。風は強めでしたが。

こういう予報はずれは大歓迎。「ありがとう」です。

さあ、下校の時間はどうでしょう。

教育委員会からも、天気の情報が届きました。風が強いので、注意しながらの下校については教頭先生が放送で呼びかけました。子どもたちは、元気に下校していきました。無事に帰宅できますように。

去年も1度、大雨で下校させられずに、学校待機の後に全学年お迎え依頼をした日がありましたね。

今日のなかよしタイムの様子です。

各学年、思い思いの過ごし方をしています。

1年生が砂場の向こうの山で何かしています。

そのうち「校長先生、待てー」と逃げてもいないのに走ってきます。となれば、こちらも逃げます。彼らは、衣服にくっつく植物の種をたくさん手に握りしめています。そして、私に投げたり、押しつけたりして、無邪気に笑っています。

↓こんな感じ。

「お返し仕返しはお早めに」が信条ですが、この程度なら逃げるだけで、仕返ししないのでやられ放題です。

度を超さない限りは・・・ですが。いい気になって砂なんて投げたら・・・こわいですよ。

まだまだスタートして9日目です。みんな、よくがんばっているなあと感じます。

ソーシャルディスタンス(校長ブログ)

朝から夏を思わせる日差しでした。

↓この距離感だとマスクは必要ですね。

↓この場合は必要ありませんね。

その小集団によって距離はまちまち。

子どもたちに「臨機応変な対応判断」はまだ難しい。

朝から悩ましいところです。

報道で、日傘がわりに傘をさしてマスクを外す取り組みが取り上げられていました。傘をさすことで距離が保てるってことです。普通の傘やビニール傘ではかえって暑そうですし、使い慣れていない物では新たなトラブルの原因になりそうだし・・・。今は、マスクと帽子でしのぎましょう。家を出るときに、コップ一杯の水を飲ませてくださいね。元気も出ます。

朝顔への水やりも朝のうち、1年生もがんばっています。

各クラス、それぞれの目標に向かって、

担任の先生方と子どもたちが今日もがんばりました。

今は、日課の中に掃除がありません。各教室は担任の先生方が行っています。玄関まわりや職員室などは通常通り用務員さんが行っています。では、では、トイレは?階段は?ということになるわけですが、それぞれ手分けして行っています。「階段の汚れが気になるね」と教頭先生と気が合ったので、午前中のうちに分担して階段掃除しました。

一つの階段の4階から1階までで、こんなにとれました。

ほこりの写真を全世界発信、大変失礼しました。

関東も週末には梅雨入りか?という報道もあります。遊べるうちにたくさん外で遊んで、暑さに負けない体づくりにつなげていきたいです。

そして、今日も暑い中でしたが、1年生の下校見守りのために地域のみなさんが集まってくださいました。本当にありがとうございます。地域の方々も、健康には十分に気を付けてお過ごしください。

↓この距離感だとマスクは必要ですね。

↓この場合は必要ありませんね。

その小集団によって距離はまちまち。

子どもたちに「臨機応変な対応判断」はまだ難しい。

朝から悩ましいところです。

報道で、日傘がわりに傘をさしてマスクを外す取り組みが取り上げられていました。傘をさすことで距離が保てるってことです。普通の傘やビニール傘ではかえって暑そうですし、使い慣れていない物では新たなトラブルの原因になりそうだし・・・。今は、マスクと帽子でしのぎましょう。家を出るときに、コップ一杯の水を飲ませてくださいね。元気も出ます。

朝顔への水やりも朝のうち、1年生もがんばっています。

各クラス、それぞれの目標に向かって、

担任の先生方と子どもたちが今日もがんばりました。

今は、日課の中に掃除がありません。各教室は担任の先生方が行っています。玄関まわりや職員室などは通常通り用務員さんが行っています。では、では、トイレは?階段は?ということになるわけですが、それぞれ手分けして行っています。「階段の汚れが気になるね」と教頭先生と気が合ったので、午前中のうちに分担して階段掃除しました。

一つの階段の4階から1階までで、こんなにとれました。

ほこりの写真を全世界発信、大変失礼しました。

関東も週末には梅雨入りか?という報道もあります。遊べるうちにたくさん外で遊んで、暑さに負けない体づくりにつなげていきたいです。

そして、今日も暑い中でしたが、1年生の下校見守りのために地域のみなさんが集まってくださいました。本当にありがとうございます。地域の方々も、健康には十分に気を付けてお過ごしください。

暑い1日でした(校長ブログ)

登校時に「校長先生、今日は熱中症に気を付けてください」と声をかけてきた5年生がいました。「お互いに気を付けよう」と返したら、笑っていました。

朝から気温が高めで、湿度も高い中でのスタートでした。

窓を開けて換気をしながら、そして冷房の効いた教室で、子どもたちは今日も勉強しました。

さてさて、本校今年度の組織についてですが、今年度は教務主任が笠井先生で、クラスの担任をしていません。笠井先生には、学校のお仕事と3、4年生の理科、5、6年生の社会をお願いしています。教頭先生は、3年生の書写、5、6年の図工を担当しています。

今年度の音楽は各クラスの担任が行うことになっていますが、3年生の音楽はたんぽぽ学級の増田先生、5、6年生の音楽は5年担任の仁道先生が行います。そして、6年の永井先生は、5、6年生の外国語を行います。(文字にするとわかりにくいですね。)

色々な先生が各クラスの子どもたちに関わることは、とても良いことなので、良い学びにもつながるはずです。

1年生のひらがな帳です。

上手に書けています。子どもたちの活動に触れていると、勉強が始まったなあ、とうれしくなります。

そう言えば、昨日、1年担任の萩原先生が「給食のサバを全員きちんと完食」したことを話していました。サバはとてもおいしいのですが、小さいうちは抵抗を見せることもしばしばです。「食べることは生きること」です。入学式に話したことの1つ「好き嫌い言わずに食べる」ことで、病気に負けない元気な体をつくってほしいです。

最後に、情報です。

↓東京都の医師会会長の尾崎先生の昨日のメッセージです。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3015786191874640&id=100003298674884&sfnsn=mo

手洗い、換気、マスク・・・大切です。

朝から気温が高めで、湿度も高い中でのスタートでした。

窓を開けて換気をしながら、そして冷房の効いた教室で、子どもたちは今日も勉強しました。

さてさて、本校今年度の組織についてですが、今年度は教務主任が笠井先生で、クラスの担任をしていません。笠井先生には、学校のお仕事と3、4年生の理科、5、6年生の社会をお願いしています。教頭先生は、3年生の書写、5、6年の図工を担当しています。

今年度の音楽は各クラスの担任が行うことになっていますが、3年生の音楽はたんぽぽ学級の増田先生、5、6年生の音楽は5年担任の仁道先生が行います。そして、6年の永井先生は、5、6年生の外国語を行います。(文字にするとわかりにくいですね。)

色々な先生が各クラスの子どもたちに関わることは、とても良いことなので、良い学びにもつながるはずです。

1年生のひらがな帳です。

上手に書けています。子どもたちの活動に触れていると、勉強が始まったなあ、とうれしくなります。

そう言えば、昨日、1年担任の萩原先生が「給食のサバを全員きちんと完食」したことを話していました。サバはとてもおいしいのですが、小さいうちは抵抗を見せることもしばしばです。「食べることは生きること」です。入学式に話したことの1つ「好き嫌い言わずに食べる」ことで、病気に負けない元気な体をつくってほしいです。

最後に、情報です。

↓東京都の医師会会長の尾崎先生の昨日のメッセージです。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3015786191874640&id=100003298674884&sfnsn=mo

手洗い、換気、マスク・・・大切です。

6月2週目(校長ブログ)

給食開始から1週間。

本校は今日から、午後最長5時間めまで授業を行おう週間です。

今日も子どもたちと先生方、みんな元気にがんばっていました。

なかよしタイムに、外で遊ぶ子どもたち。

(木登りは職員がついた上で許可しています。)

久しぶりの5時間目

朝、健康観察黒板に出欠席人数を書きに来た高学年児童2人に「今日から5時間授業だね、4時間授業とどちらがいい?」ってそっと聞いてみました。

2人とも「4時間」と答えました。それ以上に詳しいことは聞きませんでしたが、3、4、5月とお休みが続いたことで身についたリズムを完全に元に戻すには、きっと同じくらいの期間が必要かも知れません。人にとって、リズムというものは生活する上でとても大切なものだと感じています。

少しずつ、少しずつ、学校のリズムを取り戻せるよう、今週も取り組んでいきます。

もちろん、感染症予防については引き続き声をかけていきます。

手洗い、上手です。

手洗い場用に掲示してみました。

本校は今日から、午後最長5時間めまで授業を行おう週間です。

今日も子どもたちと先生方、みんな元気にがんばっていました。

なかよしタイムに、外で遊ぶ子どもたち。

(木登りは職員がついた上で許可しています。)

久しぶりの5時間目

朝、健康観察黒板に出欠席人数を書きに来た高学年児童2人に「今日から5時間授業だね、4時間授業とどちらがいい?」ってそっと聞いてみました。

2人とも「4時間」と答えました。それ以上に詳しいことは聞きませんでしたが、3、4、5月とお休みが続いたことで身についたリズムを完全に元に戻すには、きっと同じくらいの期間が必要かも知れません。人にとって、リズムというものは生活する上でとても大切なものだと感じています。

少しずつ、少しずつ、学校のリズムを取り戻せるよう、今週も取り組んでいきます。

もちろん、感染症予防については引き続き声をかけていきます。

手洗い、上手です。

手洗い場用に掲示してみました。

再開から1週間(校長ブログ)

柏市の「分散登校での学校再開」から1週間が過ぎました。

学校としては、放課後に各教室や共有する場所の消毒をした上で、翌日子どもたちを迎えています。

朝、提出していただく健康観察票、担任による教室での健康観察や保護者のみなさまからの連絡などを通して、子どもたちの健康状態を確認するところから1日が始まります。

一見、今までの日常が戻ってきた感じではありますが、休み時間のたびに「換気」「手洗い」の呼びかけ放送をしながら「やるべきことはやる」「やれることはやる」という気持ちの上での取り組みは来週以降もしっかり行っていきます。

保護者のみなさんのおかげで、マスクを嫌がる子どもたちもおりませんし、みなで高い意識を持って生活できていると感じます。久しぶりの登校、学校生活で、見えない疲れもあるかもしれません。土日はゆっくり休んで、また元気に月曜日に登校できるようによろしくお願いいたします。

学校としては、放課後に各教室や共有する場所の消毒をした上で、翌日子どもたちを迎えています。

朝、提出していただく健康観察票、担任による教室での健康観察や保護者のみなさまからの連絡などを通して、子どもたちの健康状態を確認するところから1日が始まります。

一見、今までの日常が戻ってきた感じではありますが、休み時間のたびに「換気」「手洗い」の呼びかけ放送をしながら「やるべきことはやる」「やれることはやる」という気持ちの上での取り組みは来週以降もしっかり行っていきます。

保護者のみなさんのおかげで、マスクを嫌がる子どもたちもおりませんし、みなで高い意識を持って生活できていると感じます。久しぶりの登校、学校生活で、見えない疲れもあるかもしれません。土日はゆっくり休んで、また元気に月曜日に登校できるようによろしくお願いいたします。

暑さに負けない体づくりを(校長ブログ)

「暑熱順化」という言葉を、昨日養護教諭から初めて聞きました。

調べてみると、「暑さに体を慣らしていくこと」で、ネット上にもたくさんの情報がありました。

下の記事は「ウェザーニュース」が提供元です。

https://weathernews.jp/s/topics/202005/250105/

今日の読売新聞にも熱中症のことが載っていましたが、「345月、思うように外に出ることができなかったことで、夏に向けての体ができていない可能性があるから注意!」というような内容でした。

活動開始が6月で、気温もぐんぐん高くなります。子どもたちだけでなく、我々大人も暑さに負けない体づくりを意識して活動していきましょう。

今日も朝から湿度が高めで、むしっとしました。

例年、こんな状態で授業をしていたものだったなあ、と冷房のなかった時代を思い出しました。「ぬれタオルを首に巻い」たり、「洗面器の持参を許可して、水をためて素足を入れてみ」たり、いろいろな工夫をさせたりしたりして乗り越えようとしたものです。ここ数年で、暑さも変わっていますから、単純に比較はできませんが、以前もそれなりに学校の夏はきついものでした。保護者のみなさんが子どもだったときもきっとそうだったと思います。

今は、廊下や外との気温差は大きいものの、教室内は冷房が効きますので、快適に学習ができて、ありがたいです。

今日も、子どもたちは冷房の効いた部屋で換気もしながら元気に学んでいます。

ALTのマルチナ先生が、自作のフェイスシールドで子どもたちの前に立っています。表情が見えるって、とても大切です。

そして、元気に遊ぶ、東っ子!

調べてみると、「暑さに体を慣らしていくこと」で、ネット上にもたくさんの情報がありました。

下の記事は「ウェザーニュース」が提供元です。

https://weathernews.jp/s/topics/202005/250105/

今日の読売新聞にも熱中症のことが載っていましたが、「345月、思うように外に出ることができなかったことで、夏に向けての体ができていない可能性があるから注意!」というような内容でした。

活動開始が6月で、気温もぐんぐん高くなります。子どもたちだけでなく、我々大人も暑さに負けない体づくりを意識して活動していきましょう。

今日も朝から湿度が高めで、むしっとしました。

例年、こんな状態で授業をしていたものだったなあ、と冷房のなかった時代を思い出しました。「ぬれタオルを首に巻い」たり、「洗面器の持参を許可して、水をためて素足を入れてみ」たり、いろいろな工夫をさせたりしたりして乗り越えようとしたものです。ここ数年で、暑さも変わっていますから、単純に比較はできませんが、以前もそれなりに学校の夏はきついものでした。保護者のみなさんが子どもだったときもきっとそうだったと思います。

今は、廊下や外との気温差は大きいものの、教室内は冷房が効きますので、快適に学習ができて、ありがたいです。

今日も、子どもたちは冷房の効いた部屋で換気もしながら元気に学んでいます。

ALTのマルチナ先生が、自作のフェイスシールドで子どもたちの前に立っています。表情が見えるって、とても大切です。

そして、元気に遊ぶ、東っ子!

手洗い(校長ブログ)

朝の校舎内の様子を巡視していると、2年生が手洗いをしている場面に遭遇しました。

きちんと泡立てて、洗っています。

立派です。学校に来たら「まず、手洗い」

これによって「綺麗な状態からのスタートを切る」ことができます。ウィルスゼロスタートですね。

6年生が1年生の1日の始まりをサポートします。

6年生も手洗いをしてから1年生との関わりを始めるよう、1年担任萩原先生と6年担任永井先生に、保健の福谷先生が昨日確認しました。

良いスタートがきれたかな。

他の学年もがんばっています。

さて、今日から地域の見守り隊のみなさんによる1年生の下校が始まります。

きちんとご挨拶をして、それぞれのコースで下校していきます。

今年度も見守りをよろしくお願いいたします。

きちんと泡立てて、洗っています。

立派です。学校に来たら「まず、手洗い」

これによって「綺麗な状態からのスタートを切る」ことができます。ウィルスゼロスタートですね。

6年生が1年生の1日の始まりをサポートします。

6年生も手洗いをしてから1年生との関わりを始めるよう、1年担任萩原先生と6年担任永井先生に、保健の福谷先生が昨日確認しました。

良いスタートがきれたかな。

他の学年もがんばっています。

さて、今日から地域の見守り隊のみなさんによる1年生の下校が始まります。

きちんとご挨拶をして、それぞれのコースで下校していきます。

今年度も見守りをよろしくお願いいたします。

全学年登校(校長ブログ)

子どもたちが元気に登校してきました。

登校と同時に、2年生が畑の所に行きました。何をしているのでしょう。

休校中に自宅で育てていたミニトマトを観察していました。

まだ緑ですが、こんなにたくさんなっています。「〇個あったよ」とうれしそうに言っていました。今後、赤くなるのが楽しみですね。

昨日入学式を終えた1年生が登校しています。

登校したら、まずすることなど、一つ一つ確認しながら、身に付けていく大切な時期ではあります。「最初が肝心」って言いますから。6年生など、他学年の手を借りながら進めていきます。その際は、きちんと手洗いうがいをした上での活動になります。こういった活動も、子どもたちの予防の意識を高めるためのものとして大切にしていきます。

1年生が番号順に上手に並びました。このあと、朝顔の水やりに行きました。

どんな行動でも、その一つ一つの積み重ねで、1年生が、真の1年生に成長していきます。

給食もおいしそうに食べていました。1年生の配膳は、先生方で行いました。

2年生以上の授業中の様子です。

今日も手洗い・うがいからスタートした子どもたち。真面目に学習をしています。

保護者のみなさん、毎朝の健康観察ありがとうございます。

今日も、養護教諭の福谷先生が教室を回った上で、一人一人の健康観察票を確認しました。

さて、愛知県の公立陶生病院の感染症内科に武藤義和先生というお医者さんがいらっしゃいます。その先生が作成した「学校での感染対策」がネット上に載っているのを見つけました。

学校の感染対策0524.pdf

表紙はちょっと怖い感じですが、中身はとてもわかりやすくなっています。この先生の発信から「換気」の大切さを感じます。学校でもお家でも、意識してできることの一つですね。

登校と同時に、2年生が畑の所に行きました。何をしているのでしょう。

休校中に自宅で育てていたミニトマトを観察していました。

まだ緑ですが、こんなにたくさんなっています。「〇個あったよ」とうれしそうに言っていました。今後、赤くなるのが楽しみですね。

昨日入学式を終えた1年生が登校しています。

登校したら、まずすることなど、一つ一つ確認しながら、身に付けていく大切な時期ではあります。「最初が肝心」って言いますから。6年生など、他学年の手を借りながら進めていきます。その際は、きちんと手洗いうがいをした上での活動になります。こういった活動も、子どもたちの予防の意識を高めるためのものとして大切にしていきます。

1年生が番号順に上手に並びました。このあと、朝顔の水やりに行きました。

どんな行動でも、その一つ一つの積み重ねで、1年生が、真の1年生に成長していきます。

給食もおいしそうに食べていました。1年生の配膳は、先生方で行いました。

2年生以上の授業中の様子です。

今日も手洗い・うがいからスタートした子どもたち。真面目に学習をしています。

保護者のみなさん、毎朝の健康観察ありがとうございます。

今日も、養護教諭の福谷先生が教室を回った上で、一人一人の健康観察票を確認しました。

さて、愛知県の公立陶生病院の感染症内科に武藤義和先生というお医者さんがいらっしゃいます。その先生が作成した「学校での感染対策」がネット上に載っているのを見つけました。

学校の感染対策0524.pdf

表紙はちょっと怖い感じですが、中身はとてもわかりやすくなっています。この先生の発信から「換気」の大切さを感じます。学校でもお家でも、意識してできることの一つですね。

始まりました(校長ブログ)

6月になりました。例年なら「1学期が折り返しました」となるところです。

と考えると、なかなかの期間でしたね。

子どもたちが登校してきました。

感染予防を心がけて生活していきます。

朝は、登校したら手洗いうがいから始まります。

良い習慣なので、これを機会にきちんと身につくと良いなあと考えながら、始業前の教室を回りました。

休み時間の校庭の様子です。

遊具が使えない中ですが、ぶらぶらお散歩でも気分転換になります(か?)

外に出て、良い空気をたっぷり吸ってほしいです。

再開と同時に給食が始まりました。当番児童は市で配付されたフェイスガードを使用します。

おでこにあたるスポンジ部分が、直に肌に触れないように、キャップの上から装着します。

慣れるまでは、いろいろ不便も感じるところかもしれませんが、慣れてしまえば当たり前にできることばかりです。まずは、言われたとおりにやってみる、学校においてとても大切な姿勢の一つです。

午後は、待ちに待った入学式でした。(書類上はすでに入学しています。)今年度は14名のピカピカの1年生です。

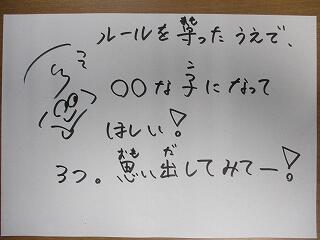

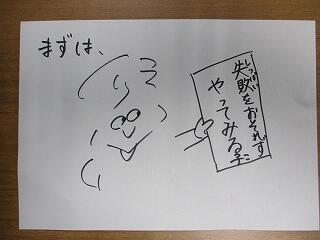

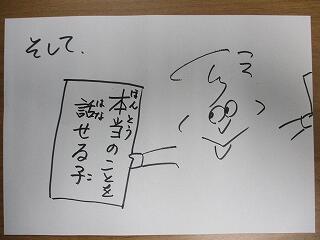

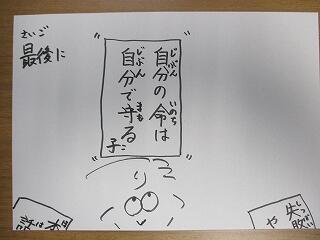

「友達とたくさん遊ぼう」「しっかり勉強しよう」「好き嫌いを言わずに食べよう」この3つが1年間でできるようにがんばってほしい、という話をしました。

1年生も、いよいよ学校生活が始まります。

まずは明日、交通事故に気を付けて、元気に学校に来てほしいです。

さあいよいよです(校長ブログ)

最高の青空の下、2年生以上の子どもたちが登校しました。

今日までは休業なので、出席のカウントはいたしませんが、元気に登校している様子を見て、大変うれしく思いました。

毎朝、横断歩道に立ってくださっている菅井さん、子どもたちと歩いてくださっている加藤さん、お二人とも久しぶりにお顔を拝見しましたが、とてもお元気で、素敵な笑顔を見せてくださいました。ありがとうございます。また、来週からよろしくお願いいたします。

教室は、2年生の17名が最多です。どのクラスも、机の間隔を広げてあります。昨年度と同じように、教室の後ろから写真を撮っても全員が写真に収まらないことから広がっていることがわかります。

それでは職員の紹介も兼ねて、本日の様子を・・・。

2年生 担任は山内先生

3年生 担任は飯塚先生

たんぽぽ学級 担任は増田先生

4年生 担任は江口先生

5年生 担任は仁道先生

6年生 担任は永井先生

そして、今年は教務主任として仕事をする笠井先生。

3、4年生の理科、5、6年生の社会も担当します。

1年生担任の萩原先生は入学式を心待ちにしています。

栄養士の小林先生。

理科支援員の宮川先生、図書館支援員の藤木先生。

教頭の小齊平先生、事務長の藤原先生、事務補助の山田さん、サポート教員の石崎先生。

用務員の喜多村さんと神林さんです。

そして、養護教諭の福谷(ふくたに)先生です。

福谷先生の朝の健康観察チェックは、この時期、特に大切な仕事の一つです。保護者のみなさんがお子さんを通して提出してくださる健康観察票と、教室で行う健康観察の結果をチェックします。

本日から、紙での提出をお願いしている健康観察です。朝のせわしい時間帯ではありますが、ご家庭での朝の様子を見ていただくことも大切なことですし、元気なお子さんをお預かりしているのだ、というこちらの意識にもつながります。引き続きのご協力をお願いいたします。

児童と職員の健康を意識して取り組むことは、その周りにいる人たちをも守ることにつながると言う気持ちでの再開です。学校での活動自体には、しばらく制限があります。例年と同じようにできないことが多くなることは容易に予想できます。「仕方がないけれど、残念です」というみなさんの思いは受け止めつつ、状況を見ながら進めていきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

なお、この異例の休業に際して、子どもたちと向き合い続けてくださった保護者のみなさん、お疲れ様でした。大人の言うことを聞くばかりではない成長し続ける子どもたちの相手は簡単ではなかった思います。今後も、何が起こるかわかりません。保護者のみなさんも、健康には十分気を付けて、日々お過ごしください。

今日までは休業なので、出席のカウントはいたしませんが、元気に登校している様子を見て、大変うれしく思いました。

毎朝、横断歩道に立ってくださっている菅井さん、子どもたちと歩いてくださっている加藤さん、お二人とも久しぶりにお顔を拝見しましたが、とてもお元気で、素敵な笑顔を見せてくださいました。ありがとうございます。また、来週からよろしくお願いいたします。

教室は、2年生の17名が最多です。どのクラスも、机の間隔を広げてあります。昨年度と同じように、教室の後ろから写真を撮っても全員が写真に収まらないことから広がっていることがわかります。

それでは職員の紹介も兼ねて、本日の様子を・・・。

2年生 担任は山内先生

3年生 担任は飯塚先生

たんぽぽ学級 担任は増田先生

4年生 担任は江口先生

5年生 担任は仁道先生

6年生 担任は永井先生

そして、今年は教務主任として仕事をする笠井先生。

3、4年生の理科、5、6年生の社会も担当します。

1年生担任の萩原先生は入学式を心待ちにしています。

栄養士の小林先生。

理科支援員の宮川先生、図書館支援員の藤木先生。

教頭の小齊平先生、事務長の藤原先生、事務補助の山田さん、サポート教員の石崎先生。

用務員の喜多村さんと神林さんです。

そして、養護教諭の福谷(ふくたに)先生です。

福谷先生の朝の健康観察チェックは、この時期、特に大切な仕事の一つです。保護者のみなさんがお子さんを通して提出してくださる健康観察票と、教室で行う健康観察の結果をチェックします。

本日から、紙での提出をお願いしている健康観察です。朝のせわしい時間帯ではありますが、ご家庭での朝の様子を見ていただくことも大切なことですし、元気なお子さんをお預かりしているのだ、というこちらの意識にもつながります。引き続きのご協力をお願いいたします。

児童と職員の健康を意識して取り組むことは、その周りにいる人たちをも守ることにつながると言う気持ちでの再開です。学校での活動自体には、しばらく制限があります。例年と同じようにできないことが多くなることは容易に予想できます。「仕方がないけれど、残念です」というみなさんの思いは受け止めつつ、状況を見ながら進めていきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

なお、この異例の休業に際して、子どもたちと向き合い続けてくださった保護者のみなさん、お疲れ様でした。大人の言うことを聞くばかりではない成長し続ける子どもたちの相手は簡単ではなかった思います。今後も、何が起こるかわかりません。保護者のみなさんも、健康には十分気を付けて、日々お過ごしください。

おーい、みんなぁ!(勉強の仕方の1つ)(校長ブログ)

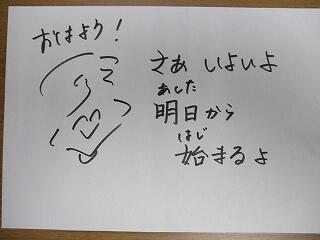

さあ、まずはあした。

げんきにがっこうにおいで。まっているよ。

<保護者のみなさんへ>

社会全体が段階的な取り組みで動き出します。学校も同じです。まずは2週間、世の流れを見据えながら、学校を再開します。

この期間で感染症から自分や周りの人を守るための行動「うがい手洗い」をきちんと身に付けさせていきたいと考えています。難しいことはいりません。当たり前のこと、そんなこと言われなくてもできるよ、ということがきちんとできる、それがスタートです。

ピリピリした雰囲気の中でそれを行うつもりはありませんが、「自分くらいやらなくても良いだろう」「一人ぐらい良いだろう」そういう所からほころんでいくのが集団生活であることは忘れずに、「手洗いうがい」はとても良い習慣なので、これを機会に身に付けたいという話です。毎日、当たり前に歯を磨くように、「こまめな手洗いうがいができる子」を育てながら、予防に努めていきます。そう言えば、「自分の命は自分で守る子」は、『楽しい学校』実現のためにめざす子ども像の3つめです。(昨日の校長ブログにも載っています。)いろいろと制約がある中ですが、自分も周りも大切にできるということは、みんなの楽しさの基本になります。

なお、メールでの健康観察へのご協力、ありがとうございました。引き続き、健康観察票でのご協力をいただきます。職員も必ず行います。みなが健康に過ごせるようにご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

おーい、みんな!(始業式の話の再放送)(校長ブログ)

<保護者のみなさんへ>

赤ちゃんの時ならまだしも、成長した我が子にこれほどの長い期間お家の中で向き合うことはなかったですよね。しかも、初めての「自粛」という制限の中で、行動に制約があったわけですから、明るく過ごせた方々もいらっしゃるかも知れませんが、戸惑い、不安、いらいらを感じながら過ごした大人、子どもも多かったのではないでしょうか。さらに、テレビをつければ、コロナコロナと不安になる情報が多く、私自身も「どうなっちゃうんだろ」と、多少なりとも不安定さを感じました。

数日前に、テレビで、精神科医の先生が「これだけ不安になる情報に囲まれながら、平常心でいられないことは仕方のないこと、決してあなたがおかしいわけではない」というようなコメントをしていました。

この期間に不安定さを感じたとしても、それは当然のことなのだ、と切り替えることが、精神衛生上、とても大切だ、とそれを聞いていて、私は感じました。

治療や薬について不安はゼロではありません。しかし、当たり前に存在する、風邪、インフルエンザ、感染性胃腸炎のような感染症に対する姿勢と同じように、できる予防に努めながら、我々は生きていかねばなりません。あと数日で学校が始まります。また始まる日常に向けて、上手に切り替えていきたいと感じています。

おーい、みんなぁ!!!(登校に向けて)(校長ブログ)

<保護者のみなさんへ>

緊急事態宣言が解除になりました。

目に見えないウィルスへの対策は引き続き行いながら、再開していきます。

重症化しにくい子どもたちが集まる場所とは言え、帰宅するお家にはご家族のみなさんもいらっしゃいます。また学校には職員やその家族もいます。

学校の規模には関係なく、やるべきことはやらねばと感じています。

「ピリピリした生活にならないように」という基本線だけは伝えた上で、養護教諭の福谷先生に生活マニュアルのようなものを作ってもらいました。これをもとに、28日に職員会議を開き、職員間で共通理解を図り、子どもたちの登校に備えます。

手洗いうがいについては、色々情報も出ていますので、お家での予防のためにもしっかり洗えるように引き続き取り組んでくださいね。

おーい、みんなぁ!!(漢字)(校長ブログ)

<保護者のみなさんへ>

いよいよ、緊急事態宣言も全国的に解除へ向かうようです。

学校でも蜜を避けるために行ってきた在宅勤務を解除し、準備を進めています。

コロナ対策はもちろんのこと、熱中症対策も考える季節になってきました。子どもたちや、職員が安全に安心して生活(仕事)をする場所として、できることを行っていきます。詳しくは6月1日発行の学校だより「あけぼの」や保健だより「すくすく」でお示しいたします。

今週も、気温が高くなるようです。健康管理に気を付けて引き続き予防に努めて、お過ごしください。

ペンキと遊具(校長ブログ)

途中で止まっていた、体育館の外の柱のペンキ塗り。

子どもたちが登校前に終えました。

before

after

遠目で見るときれいですよ。

さて、学校の遊具点検を柏市で行った結果、老朽化により、使用不可となってしまった物がいくつか・・・いくつも・・・。

ジャングルジムも該当しています。

他校の遊具も同様に調査が入り、結果が出ていますので、それら全てについて優先順位をもとに直していきます。

取り急ぎ、飯塚先生と仁道先生が、杭を打って、ロープを張りました。使用できませんので、お気を付けください。

子どもたちが登校前に終えました。

before

after

遠目で見るときれいですよ。

さて、学校の遊具点検を柏市で行った結果、老朽化により、使用不可となってしまった物がいくつか・・・いくつも・・・。

ジャングルジムも該当しています。

他校の遊具も同様に調査が入り、結果が出ていますので、それら全てについて優先順位をもとに直していきます。

取り急ぎ、飯塚先生と仁道先生が、杭を打って、ロープを張りました。使用できませんので、お気を付けください。

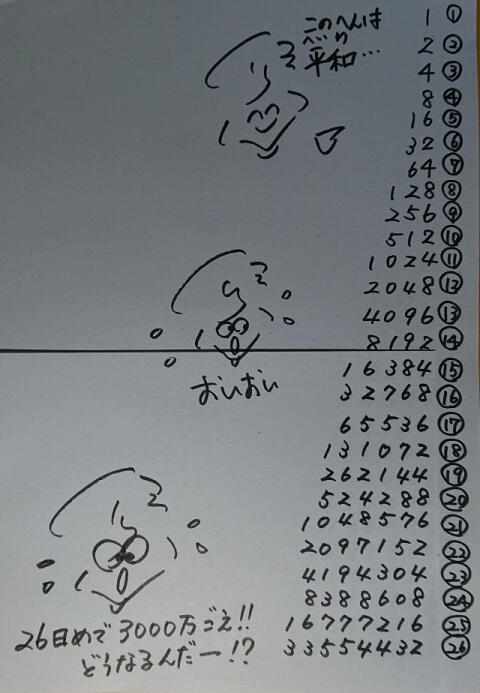

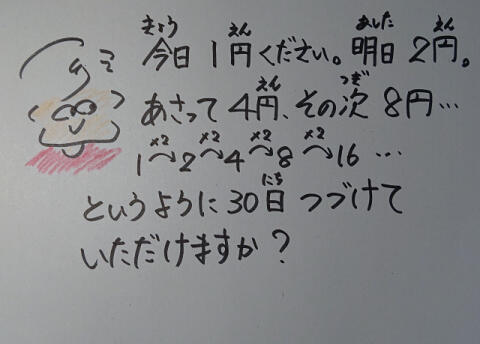

おーい、みんなぁ!!(和算2)(校長ブログ)

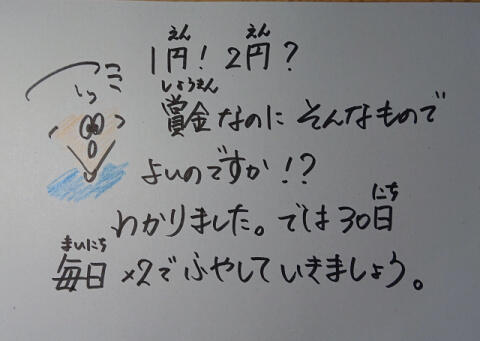

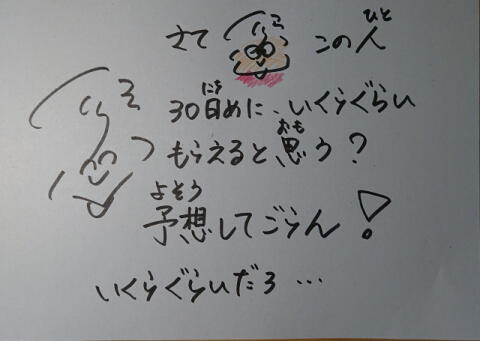

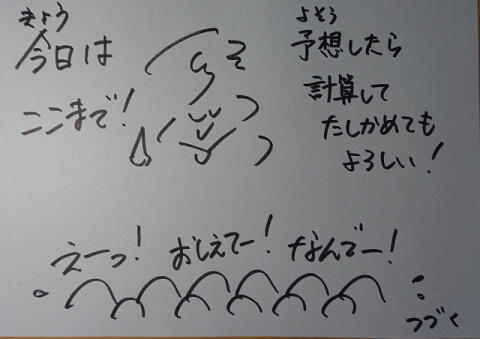

<保護者のみなさんへ>

いたずらっ子が、お小遣いのもらい方に応用するかもしれませんから、知っておいてくださいね。知らずに約束しても、途中から払えませんけれど。

高学年を担任して、自学をスタートする時に必ずこの話をしました。実際にはこのペースで勉強はできませんが、スタートは「1」からという所に注目させて、小さなことから始めても、継続することでいつのまにか積み上がっていくことがある、というような話にしていました。日々の積み上げについては、良いこともそうでないことも積み上がっていく、という話は、昨年度の校長ブログ(9月5日学習を支えるもの1)でも書きました。どうせ積み上げるなら、積み上がるなら、良いことの方がうれしいですからね。

今週も金曜日を迎えました。気温が低く、どんよりした気候ですがみなさんお元気ですか。体調管理に気をつけて週末をお迎えください。

来週は25日(月)に課題提出日です。良かったらお子さんと一緒に顔を見せに来てください。担任も楽しみにしています。

そして、29日(金)は登校日です。時間については本日確認のすくすくメールを送ります。

おーい、みんな!1(和算)(校長ブログ)

<保護者のみなさんへ>

興味があったら、いくらぐらいになるか、予想してみてください。その後に計算してみてくださいね。和算と言っていた頃のお話の一つです。ちなみに、もとのお話は、米粒を畳に乗せていくというものです。他にも、紙を二つ折り、またそれを二つ折り、また二つ折り・・・で何回折ったらどれぐらいの厚みになるか?というような類似のクイズを見たこともあります。

さて、いよいよ、五月も終わりが見えてきました。

今、学校では再開に向けて少しずつ動き出しています。

まず、教務主任の笠井先生に、できなかった授業時間と、夏休みを短くして確保する授業時間を含めた1学期の時間数の計算をしてもらっています。日数だけで考えると足りませんが、運動会が無くなったことで、毎年、多くの時間を使っていた練習時間が必要なくなります。その時間を全て授業に使えます。同様に、細々した行事を行わないことで、時間の捻出をしていきます。活動が制限されてくる、音楽や体育などの時数を一時的に減らすことも調整の一つになります。

また、養護教諭の福谷先生が、子どもたちや我々のための安全な環境づくりのために、校内の消毒を引き続き行いつつ、再開後の各所の消毒について考えています。それぞれの職員が、再開時に子どもたちを気持ちよく迎えられるように準備を始めて行きます。

学校再開は学習保障のためではありますが、集団生活の場の保障でもあります。三密を避けなければならないことはわかっています。その上で、子どもたちが「学校が始まって良かった」と思える日々にしていきたいと思います。

おーい、みんなー!(夏の出会いに向けて)(校長ブログ)

<保護者のみなさんへ>

3者対面の日に、体育館横の高木の枝に、バレーボール大のスズメバチの巣があるのを2年生の男の子が見つけてくれました。まだ、完成には早い時期だったこと、蜂が近くを飛んでいなかったことから、前の年のものであろうと判断して、落としました。

この出来事から、今日の話を書きました。

本校はたくさんの自然に囲まれていますから、たくさんの生き物もいます。通常、無駄に攻撃してくる生き物はいません。きっかけは人です。ちょっと危ない雰囲気の生き物に遭遇すると、よせばいいのに、棒を拾ってみたり、石を探してみたり・・・。あわてず、さわがずに災難を呼び込まない行動を心がけていきたいものです。自分の身は自分で守るということの方法の一つとして、「危ない」と思ったり感じたりしたものに近づかないということがありますが、そうは言っても、人にはこわいもの見たさもあるので行動が難しいところです。

スズメバチの巣が敷地内のどこかしらの木にできる年が続いているので注意するよう前任の校長先生から聞いていたので、敷地内巡視の際は気をつけていたのですが、気づきませんでした。今年は暑いであろう8月まで授業予定なので、特に注意して見ていきます。

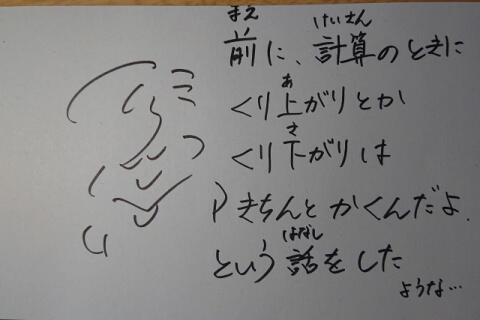

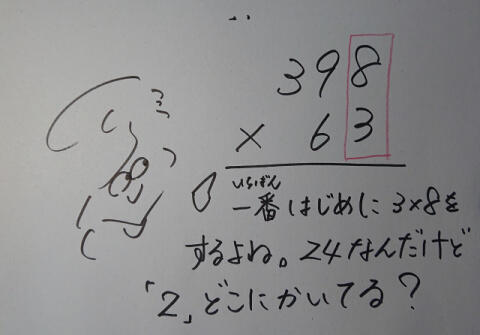

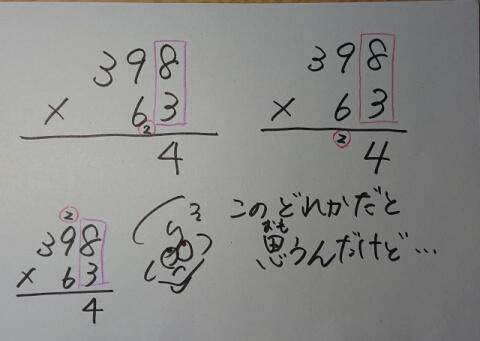

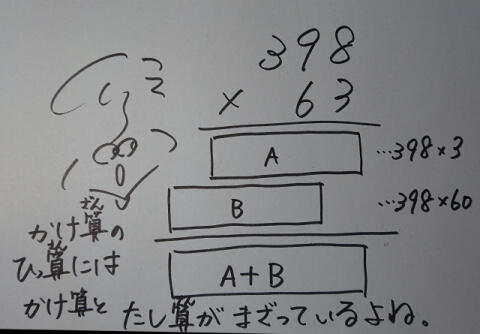

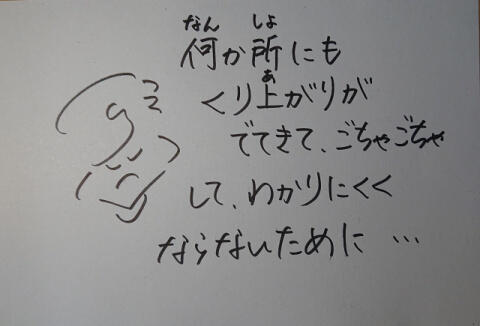

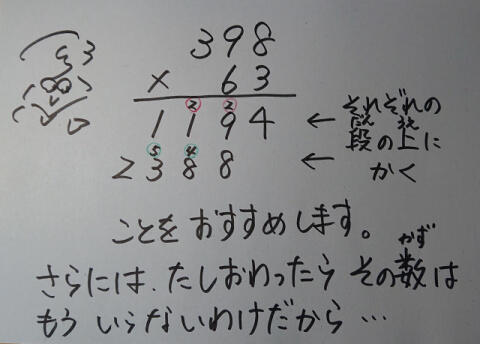

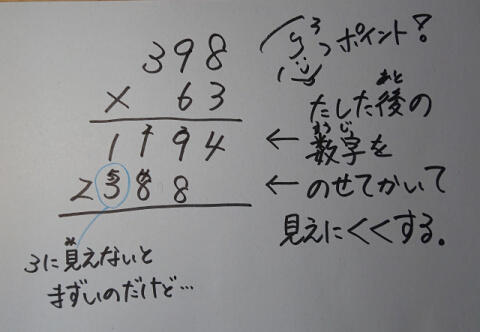

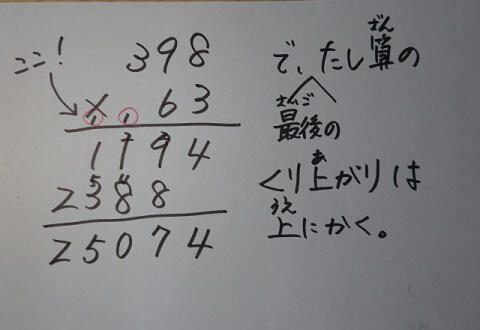

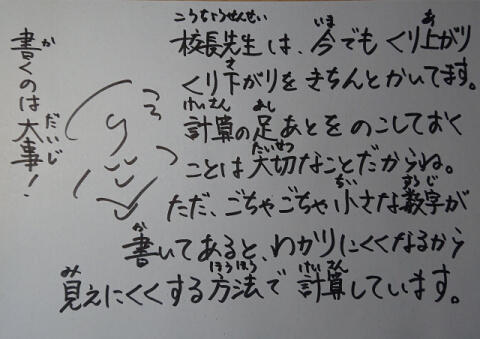

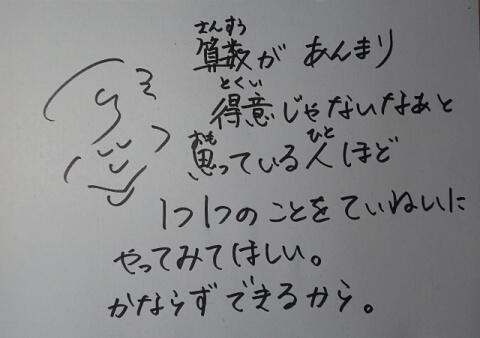

おーい、みんなぁ!(くり上がりを書く場所)(校長ブログ)

<保護者のみなさんへ>

いよいよ、学校の始まりが見えてきました。やる気がわいてきました。

あちこちで言われているように、リスクをゼロにすることを待っていてはこのままの状態が続くだけである、という判断の下でのスタートです。

風邪でも、インフルエンザでも、「かかったらいやだなあ」と思いつつ、予防に努めて生活をしていくわけですから、意識としては同じで良いと思います。もちろん、薬を含めた治療に関わる心配はしばらく続きます。

学校としても、消毒や机配置、教職員のマスク着用などなど、できる範囲での環境整備はして再開の時に備えます。ご家庭でも、引き続き予防と免疫力アップを意識した生活を続けていただきますようお願い申し上げます。「手洗いうがい換気」「早寝早起き朝ご飯(栄養・睡眠)」です。教職員も、気をつけながら生活し、仕切り直しての子どもたちとの気持ちのよいスタートを目指します。

おーい、みんなぁ!こんにちは(校長ブログ)

↑ 5月29日の登校時刻(とうこうじこく)が8時10分となっていますが、はじまるのは8時15分です。まにあうようにきてね。

<保護者のみなさんへ>

朝から天気の心配があったので、職員でテントの準備をしました。

本日の課題提出日もご来校いただきありがとうございます。

柏市からのメールはご確認いただけましたか。

市内一斉対応として、来週1日だけ登校し、6月1日から分散登校、15日から一斉登校が決定いたしました。

ただし、本校については、分散登校の必要がありませんので、6月1日からの登校は一斉といたします。詳しくは、東小日記に、HP掲載用のお手紙を載せますのでご確認ください。

あと約2週間、引き続き予防に努め、学校再開に備えてくださるようお願い申し上げます。

富勢中学校区学校運営協議会

カウンタ

1

6

6

8

8

1

1

※このホームページに掲載している文章・画像・楽曲の著作権は柏市立富勢東小学校とその情報提供者に属します。無断での転載・複製・配布は一切お断りいたします。