文字

背景

行間

日誌

東っ子ニュース 令和2年度

栽培委員会 マイプランター活動

栽培委員会 マイプランター活動

栽培委員会は例年,学校花壇の花の水やりや正門付近の落ち葉はきの活動を主な活動として行っています。

今年度は感染症予防の観点から例年通りの取り組みができませんが,今年だからできることをしようと考えを出し合い,活動を始めました。

1回目の委員会の話し合いで,一人一人がプランターに花を植え,責任を持って育てる活動ならできるのではというアイディアが出ました。

”マイプランター”と銘打ち,準備から委員長を中心に活動を開始しました。

まずは,どんな花を植えるかみんなでアイディアを出し合いました。その際,いつも学校花壇を管理してくださっている用務員さんにアドバイスを頂きに行きました。どんな花が育てやすいのか,どんな土がどのくらい必要でどのように世話をしていけばよいのかなどお話を伺います。

その後,教頭先生に必要なものの購入をお願いしに行きました。

そして7月の委員会活動の時間にいよいよ全員でプランターに花を植えました。

今回植える花の苗サルビア・日々草・マリーゴールドの3種類です。

一人2つのプランターに好きな花を選び,アレンジをして植えていきます。

栽培委員会は例年,学校花壇の花の水やりや正門付近の落ち葉はきの活動を主な活動として行っています。

今年度は感染症予防の観点から例年通りの取り組みができませんが,今年だからできることをしようと考えを出し合い,活動を始めました。

1回目の委員会の話し合いで,一人一人がプランターに花を植え,責任を持って育てる活動ならできるのではというアイディアが出ました。

”マイプランター”と銘打ち,準備から委員長を中心に活動を開始しました。

まずは,どんな花を植えるかみんなでアイディアを出し合いました。その際,いつも学校花壇を管理してくださっている用務員さんにアドバイスを頂きに行きました。どんな花が育てやすいのか,どんな土がどのくらい必要でどのように世話をしていけばよいのかなどお話を伺います。

その後,教頭先生に必要なものの購入をお願いしに行きました。

そして7月の委員会活動の時間にいよいよ全員でプランターに花を植えました。

今回植える花の苗サルビア・日々草・マリーゴールドの3種類です。

一人2つのプランターに好きな花を選び,アレンジをして植えていきます。

どの花にしようかな,どう並べたらきれいかな…悩みながら苗を選んでいました。

一番人気は日々草でした。

一人一人思い思いのプランターを仕上げることができました。

あれから約1か月。

職員玄関前や体育館への通路できれいな花を咲かせています。

これからも大切にマイプランターを育てていきたいと思います。

学校にお立ち寄りの際は,ぜひ栽培委員会の愛情のこもったマイプランターをご覧ください。

一番人気は日々草でした。

一人一人思い思いのプランターを仕上げることができました。

あれから約1か月。

職員玄関前や体育館への通路できれいな花を咲かせています。

これからも大切にマイプランターを育てていきたいと思います。

学校にお立ち寄りの際は,ぜひ栽培委員会の愛情のこもったマイプランターをご覧ください。

6年 貿易ゲーム

6年 貿易ゲーム

6年生は学期末のレクリエーションとして「貿易ゲーム」を行いました。

レクリエーションといってもただの遊びではありません。実は,さまざまな学習要素が詰まったものなのです。

「貿易ゲーム」とは,紙(資源)や道具(技術)を不平等に与えられた複数のグループ(国家)で,できるだけ多くの富を築くことを競う,貿易のシュミレーションゲームです。

子どもたちはこの日のために自分の国を決め,グループで話し合いを重ねながら戦略を立てて準備してきました。

どのような交渉をして利益を上げていくのでしょうか。展開がとても楽しみです。

教師が世界銀行となり,各国は工業製品を売ってお金を稼ぎます。

工業製品は半径3.5cmの円を紙で作ったもの。大きさの正確さやデザイン,紙の性質によって買取価格が変わっていきます。

3.5cmの円を書いたり利益の計算をしたりするのは算数の学習,はさみを上手く使ったり,工夫したデザインを描いたりするのは図工などと,これまでの学習の基本が至るところに詰まっています。

6年生は学期末のレクリエーションとして「貿易ゲーム」を行いました。

レクリエーションといってもただの遊びではありません。実は,さまざまな学習要素が詰まったものなのです。

「貿易ゲーム」とは,紙(資源)や道具(技術)を不平等に与えられた複数のグループ(国家)で,できるだけ多くの富を築くことを競う,貿易のシュミレーションゲームです。

子どもたちはこの日のために自分の国を決め,グループで話し合いを重ねながら戦略を立てて準備してきました。

どのような交渉をして利益を上げていくのでしょうか。展開がとても楽しみです。

教師が世界銀行となり,各国は工業製品を売ってお金を稼ぎます。

工業製品は半径3.5cmの円を紙で作ったもの。大きさの正確さやデザイン,紙の性質によって買取価格が変わっていきます。

3.5cmの円を書いたり利益の計算をしたりするのは算数の学習,はさみを上手く使ったり,工夫したデザインを描いたりするのは図工などと,これまでの学習の基本が至るところに詰まっています。

そして,なんと言ってもこのゲームの鍵となるのは戦略と交渉力。つまりコミュニケーション力が非常に大切です。お互いに有益となるよう論理的に説明する,どのような戦略で進めていくかグループ(国)で話し合う。これらが上手にできた国が大儲けすると言っても過言ではありません。

国語をはじめ,さまざまな教科で培ってきた力を最大限に活かさなければなりませんね。

「コンパスと高級紙を交換しようよ」

「アルバイト募集中です」

「3分間カラーペンを貸します!」

各国はいろいろな作戦で他国と交渉し工業製品を生産していきます。

そして20分に1回やって来る「税金タイム」決まった税金を銀行に支払わなければなりません。

このときに手元に現金がなければ、、、

その国は破産ということですね。

税金が怖くてなかなか資材や技術を集められない。なーんてこともあるのですね。

国によって持っている資材や技術は違う。技術はあるけれど資材は取れない国もあれば資材だけたくさん持っている国もある。先進国と発展途上国の差。世界の現状を感じることのできるこのゲームは外国語や国際理解教育にもつながっています。

本年度はコロナウイルス感染防止のため,様々な行事が中止となってしまっています。それらの行事で身に付けたかった力を別の方法で伸ばしていくことを各学年で考えています。

6年生はこの貿易ゲームを学年で行い目標に向かってグループで協力するという活動を通して,コミュニケーション力や協調性を育てていきたいと考えています。

2学期はクラスごとではなく,学年で行う予定です。

コロナ渦でもできることはある。そう信じて今後も学年で力を合わせて取り組んでいきたいものです。

新型コロナウイルス感染症対策について(2)

新型コロナウイルス感染症対策について(2)

7月10日付の記事で「手洗い用に液体せっけんを順次増やしていく考え」であることをお伝えしました。その後の経過をお知らせします。

手洗い場に,液体せっけん容器を置くスペースがないため,100円均一のお店で材料をそろえて養護教諭と用務員さんの手づくりで置き場を作りました。

液体せっけんは「押すたびに新しいせっけんが出る」利点があるものの,吐出口に触れたり注ぎ足ししたりすると「ボトル内で菌が繁殖することがある」という心配な点があります。そこで,本校では注ぎ足しはせず,洗浄したボトルと交換するようにしています。

もうすぐ夏休みになりますが,手洗いをはじめとした感染予防策を続けて元気に過ごしてほしいと願っています。

7月10日付の記事で「手洗い用に液体せっけんを順次増やしていく考え」であることをお伝えしました。その後の経過をお知らせします。

手洗い場に,液体せっけん容器を置くスペースがないため,100円均一のお店で材料をそろえて養護教諭と用務員さんの手づくりで置き場を作りました。

|  |

液体せっけんは「押すたびに新しいせっけんが出る」利点があるものの,吐出口に触れたり注ぎ足ししたりすると「ボトル内で菌が繁殖することがある」という心配な点があります。そこで,本校では注ぎ足しはせず,洗浄したボトルと交換するようにしています。

もうすぐ夏休みになりますが,手洗いをはじめとした感染予防策を続けて元気に過ごしてほしいと願っています。

|  |

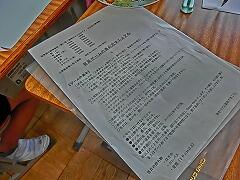

2年生 1年生に学校紹介

2年生 1年生に学校紹介

2年生は生活科で「1年生に学校紹介をしよう」という学習を行ってきました。

感染症対策のため,今年はリーフレットを作り,ペアの1年生に紹介をしに行きました。

リーフレット作りでは,「ていねいな字で書こう。」「1年生に伝わるように書けているかな?」等の声が飛び交い,

お兄さんお姉さんとして頑張ろうとする姿が見られました。

そして迎えた当日。

・

・

・

2年生は生活科で「1年生に学校紹介をしよう」という学習を行ってきました。

感染症対策のため,今年はリーフレットを作り,ペアの1年生に紹介をしに行きました。

リーフレット作りでは,「ていねいな字で書こう。」「1年生に伝わるように書けているかな?」等の声が飛び交い,

お兄さんお姉さんとして頑張ろうとする姿が見られました。

そして迎えた当日。

・

・

・

朝から「ドキドキする!」「頑張ろう!」という声が聞こえてきました。

1年生の教室へお邪魔して・・・あいさつからスタートです。

その後ペアのところで名刺交換を行いました。

そして一生懸命作った学校紹介リーフレットを読んであげます。

1年生の目線に合わせて,学校紹介をしたり少しゲームをしたり,

堂々と話をすることができました。

1年生にも学校のことが,しっかり伝わったようにみられました。

今回の取り組みの始めと終わりには,手洗いや消毒もしっかり行い,

感染症対策に取り組みながら行いました。

2年生は、お兄さんお姉さんとしての第一歩。

今日は、その心の成長が感じられたようです。

これからも1・2年生のペアで仲良くしていきましょうね。

1年生の教室へお邪魔して・・・あいさつからスタートです。

その後ペアのところで名刺交換を行いました。

そして一生懸命作った学校紹介リーフレットを読んであげます。

1年生の目線に合わせて,学校紹介をしたり少しゲームをしたり,

堂々と話をすることができました。

1年生にも学校のことが,しっかり伝わったようにみられました。

今回の取り組みの始めと終わりには,手洗いや消毒もしっかり行い,

感染症対策に取り組みながら行いました。

2年生は、お兄さんお姉さんとしての第一歩。

今日は、その心の成長が感じられたようです。

これからも1・2年生のペアで仲良くしていきましょうね。

新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症対策について

7月8日に柏市教育委員会から「学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン Ver.2」が出され,地域の感染レベルを判断しながら対策を講じる方針が示されました。現在は一番低位のレベルで,清掃活動も以前のように児童にさせることも可となりましたが,本校ではもうしばらく教職員による清掃と消毒を続け,7月28日からの短縮日課を利用して徐々に清掃場所や方法について安全に配慮しながら開始していく考えです。

学校で行っている感染症対策について一部ご紹介します。

①手洗い

厚生労働省や医師の勧告で,対策の一番に挙げられているのが手洗いです。登校したらまず手洗いをします。また,外から教室に入るとき,給食の前後,トイレのあと,共用のものを触ったときなどにも手洗いをします。

流しにあるのは固形石鹸ですが,水で流しながら泡立てて使い,衛生に気をつけています。トイレには泡状の液体せっけんを置いています。液体せっけんの購入が難しい時期もありましたが,順次増やしていく考えです。

②給食

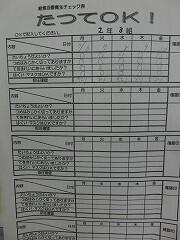

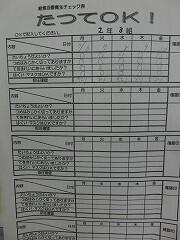

全ての児童が給食前にせっけんによる手洗いを徹底していて,給食の配食は健康状態を確認した給食当番及び教職員で行っています。毎回「給食当番衛生チェック」表に基づき,体調,爪,手洗い,白衣・マスクを確認して準備を始めます。配食しやすいように皿数を減らしたり,袋詰めのものにするなど工夫しています。給食当番は配るものによってビニール手袋を使用していますが,食器を扱う手は滑って割ったりやけどをしたりする危険もあるため使用していません。手洗いを十分することで対応しています。また,会食は間を取って全員前を向いて食べています。

7月8日に柏市教育委員会から「学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン Ver.2」が出され,地域の感染レベルを判断しながら対策を講じる方針が示されました。現在は一番低位のレベルで,清掃活動も以前のように児童にさせることも可となりましたが,本校ではもうしばらく教職員による清掃と消毒を続け,7月28日からの短縮日課を利用して徐々に清掃場所や方法について安全に配慮しながら開始していく考えです。

学校で行っている感染症対策について一部ご紹介します。

①手洗い

厚生労働省や医師の勧告で,対策の一番に挙げられているのが手洗いです。登校したらまず手洗いをします。また,外から教室に入るとき,給食の前後,トイレのあと,共用のものを触ったときなどにも手洗いをします。

流しにあるのは固形石鹸ですが,水で流しながら泡立てて使い,衛生に気をつけています。トイレには泡状の液体せっけんを置いています。液体せっけんの購入が難しい時期もありましたが,順次増やしていく考えです。

②給食

全ての児童が給食前にせっけんによる手洗いを徹底していて,給食の配食は健康状態を確認した給食当番及び教職員で行っています。毎回「給食当番衛生チェック」表に基づき,体調,爪,手洗い,白衣・マスクを確認して準備を始めます。配食しやすいように皿数を減らしたり,袋詰めのものにするなど工夫しています。給食当番は配るものによってビニール手袋を使用していますが,食器を扱う手は滑って割ったりやけどをしたりする危険もあるため使用していません。手洗いを十分することで対応しています。また,会食は間を取って全員前を向いて食べています。

学校感染症による療養報告書

R7.3.3 更新

各種資料

☆資料

R7-年間行事予定1222版.pdf【NEW】

☆リンクバナー

学校情報

〒277-0053

千葉県柏市酒井根1-2-1

TEL:04-7175-0336

FAX:04-7175-9240

※このホームページにおける文章・写真等の著作権は、柏市立酒井根東小学校にあります。無断で転載は固くお断りいたします。

カウンタ

3

1

9

1

3

3

7

パンザマスト

| 04/01~07/20 | 17:30 |

| 07/21~08/31 | 17:45 |

| 09/01~09/30 | 17:00 |

| 10/01~10/31 | 16:30 |

| 11/01~01/06 | 16:00 |

| 01/07~02/28 | 16:30 |

| 03/01~03/31 | 17:00 |