文字

背景

行間

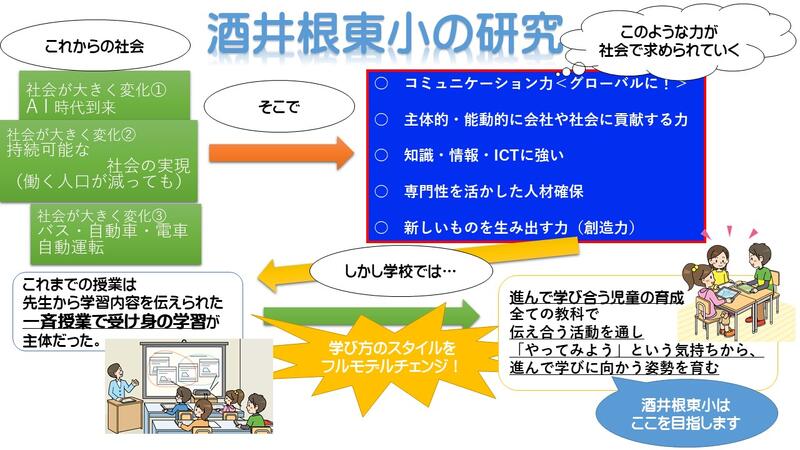

令和6年度 柏市立酒井根東小学校 校内研究

1.学校教育目標

豊かな人間性と主体的に学ぶ力を備えた、実力のあるたくましい児童の育成

2.めざす児童像

目標に向かい友達と共にやりぬく子(感じ 考え 行動する 東っ子)

3.研究主題

進んで学び合う児童の育成 ~伝え合う活動を通して~

研究主題に迫る日々の授業の様子をブログ形式でお伝えしていきます。

令和6年度 校内研究・研修ブログ

くすのき学級 チャレンジ皿回し

チャレンジ皿回し

学習問題 どうすれば,上手に回るお皿を作ることができるだろうか。

くすのき学級のみなさんが理科室で理科教育支援員の先生とともに,皿回しにチャレンジしました。

制作活動に真剣に取り組み,上手に皿回しをすることができました。

紙皿に模様やオリジナルのイラストを描き,色鮮やかに仕上げていました。

上手に皿回しができた時の溢れるような笑顔がとても印象的でした。

紙皿と竹串を使って皿が回る原理や上手な回し方など,友達同士で伝え合う姿も見られました。

6年生 卒業式練習

6年生 卒業式練習

学習問題 どうすれば最高の卒業式をつくることができるだろうか。

3月14日(金)の「最後の授業」卒業式に向けて,6年生が練習に取り組んでいます。この卒業式練習も,大切な授業です。

酒井根東小では,言われたことを単に行動に移すのではなく,卒業式練習においても卒業生一人一人が思いや考えを伝え合うことで,自分たちの力で最高の卒業式をつくろうと頑張っています。

きっと感謝と希望を胸に,立派な姿で巣立っていってくれることでしょう。卒業式まで,あと10日。頑張れ,卒業生!

また,在校生代表として5年生も参加し,卒業生に向けて全力でエールを送っています。

歌や呼びかけの姿から,もうすぐ最高学年になるという自覚も感じられます。

4の1 理科

牛乳パックブーメランを作ろう

学習問題 どうすればよく飛ぶ牛乳パックブーメランを作れるだろうか。

理科のお楽しみ実験として,牛乳パックブーメランを作りました。

大切な資源を生かし,遠くまで飛ぶ牛乳パックブーメランを作ることができました。

グループの友達と話し合ったり,試行錯誤を繰り返したり,ブーメランの模様を工夫したりしながら,協働的に学んでいました。

掌に乗せて指先ではじくと,牛乳パックブーメランは鋭く回転しながら,美しい弧を描いて飛んでいました。

どの子も,ブーメランの原理や理科の学習への関心を高め,楽しく学ぶことができました。

4の2 国語 ・ 2の1 体育 校内授業研究会

本日,校内授業研究会(4年生・2年生)を行いました。

4の2 国語

ごんぎつね

学習問題 なぜごんは,兵十につぐないを続けたのか。

自分の考えを深めるために,自らが友達の考えに触れていく中で伝え合う活動の良さに気付き,課題解決に向けて学ぼうとする姿勢を身に付けることを目指す授業でした。

自席だけでなく,自由に歩き回り友達と意見交流をすることで,自ら主体的に学習環境を選択しようとする児童の姿が見られました。

また,子どもたちが出した考えから,新たな問いが生まれていました。

まさに,個別最適な学びと協働的な学びが実現された授業でした。

2の1 体育

鬼遊び「宝運び鬼」 ~東っ子忍者!宝をとって城へ運べ!~

学習問題 チームで忍者ポイントをたくさんとるためには,どんな動きをすればよいだろうか。

個人スキルで身に付けた動きをもとに,チームの仲間と連携して攻撃する方法を考えることを目指す授業でした。

これまで,子どもたちは4対4,3対2で活動に取り組んできました。

今回は黄金の宝を城に運ぶため,お互いに声をかけ合ったり,作戦を立てたりしながら,一生懸命に活動していました。

前の授業で考えた動きや抜群のチームワークを生かしてゲームを行っていました。

また,作戦を立てる際にチームボードを活用し,思考を深めることができました。

本日も放課後に柏市教育委員会から講師の先生をお招きして,教職員全員で学びを深めました。

6の1 体育 【柏市「教科専門指導員」公開授業】

ボール運動「ゴール型 スポーツ鬼ごっこ」

学習問題 どのようにSエリアを活用して攻撃をすればよいのだろうか。

石本達也教諭は柏市「教科専門指導員」として,体育の学習指導に関して市内の教職員に対し指導・助言を行う役割を担っています。

本日は公開授業を実施し,柏市教育委員会,他校から30名近い教職員が参観されました。

授業の中で,子どもたちはチーム内で次のようなことを中心に話し合っていました。

・少人数で連携して相手をかわし,いかに陣地に侵入するか。

・得点をとるための陣形や個々の役割は,どうすればよいか。

・どうすれば,Sエリアを生かせるか。

実際のゲーム中にも互いに声をかけ合い,攻守の動きのポイントを確認し合いながら連携して活動していました。

また,仲間の考えを認めたり,励まし合ったりする姿も見られました。

45分の中で,子どもたちの「課題把握→思考→試技→再考→対話→確信」という学習のプロセスが見られた,素晴らしい授業でした。

6年1組の子どもたちも,本当によく頑張っていました。

授業後には体育館でリフレクションを行い,市内の教職員の学びがさらに深まりました。

3の1 音楽

拍子の感じを生かして演奏しましょう ~アチャ パチャ ノチャ~

学習問題 明るく,はきはきと演奏するには,どのような工夫をすればよいだろうか。

音楽の授業でも,継続して伝え合いと学び合いを行っています。

「明るく,はきはきと」演奏するために,どのようなことに気をつければよいのか。

子どもたちは実際に演奏したり,友達と伝え合ったりしながら,演奏のポイントをつかんでいきました。

本校の音楽の授業では,歌唱や演奏はもちろん,ペアやグループで話し合う活動も重視しています。

個別最適な学び,協働的な学びの往還を通して,子どもたちは確かな学力と技能を身に付けています。

4の2 社会

千葉県の主な文化財

学習問題 文化財,年中行事とは,どのようなものだろうか。

普段の生活の中では馴染みの少ない,千葉県の文化財や年中行事について調べ,学びを深める授業でした。

文化財についてみんなで協力してまとめた内容を,ホワイトボードに書いて発表しているグループがありました。

また,グループ内での伝え合いに留まらず,個人個人で自分たちの学びをアウトプットしようとしている姿を多く見かけました。

さらに,他のグループがホワイトボードに書いた内容をじっくり見て,自分たちの学びにつなげている子もたくさんいました。

千葉県の文化財や年中行事に対して関心が高まり,身近に感じられたのではないでしょうか。

6の3 家庭科

こんだてを工夫して

学習問題 給食のこんだてを考えるには,どのようなポイントがあるのだろうか。

普段,自分たちが食べている給食の献立について考える授業でした。

今回は,学校栄養士と学級担任のティームティーチングで進めました。

献立をつくる際に気をつけていること,ポイントについて予想することから学習が始まりました。

子どもたちからは,「栄養素」や「色」,「主食」などの意見が挙げられました。

学校栄養士から献立に関する専門的な話を興味津々に聞いている姿が印象的でした。

今後,栄養素を意識しながら給食を食べる子が増えるかもしれませんね。

5の1 社会

自動車をつくる工業

学習問題 組み立て工場で働く人々は,どのように自動車をつくっているのだろうか。

小グループで自動車の製造過程について調べ,学んでいく授業でした。

教科書やICTを活用し,伝え合ったり学び合ったりして,どの子も協働的に学習を進めていました。

さらに,さすが高学年!自分たちの学びを,自分たちの手で黒板に表現していました。

黒板に貼られたホワイトボードを見ながら話し合い,「新たな気づき」が生まれた子もいました。

自動車の製造過程に関心を持ち,主体的な学びが実現した授業でした。

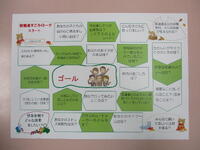

校内教職員研修 すごろくトーク

本日,柏市教育委員会生涯学習課から講師の先生をお招きして,校内研修を行いました。

懇談会でも使える「すごろくトーク」が今回のテーマです。

子育てに関することや普段抱えている思いについて,円滑にコミュニケーションを図り,活発に情報交換をすることをねらいとしています。

すごろくのマスにお題が書かれており,止まったマスのお題に沿ってグループ内で話し合います。

今回の研修の中でも,教職員同士,心を開き積極的に伝え合おうとする姿が見られました。

とても楽しいひと時を過ごすことができました。

もしかしたら,今後,懇談会で取り入れる学級があるかもしれません!お楽しみに!

R7.3.3 更新

☆資料

R7-年間行事予定1222版.pdf【NEW】

☆リンクバナー

〒277-0053

千葉県柏市酒井根1-2-1

TEL:04-7175-0336

FAX:04-7175-9240

※このホームページにおける文章・写真等の著作権は、柏市立酒井根東小学校にあります。無断で転載は固くお断りいたします。

| 04/01~07/20 | 17:30 |

| 07/21~08/31 | 17:45 |

| 09/01~09/30 | 17:00 |

| 10/01~10/31 | 16:30 |

| 11/01~01/06 | 16:00 |

| 01/07~02/28 | 16:30 |

| 03/01~03/31 | 17:00 |