創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

12月13日(火)新着本展示会・味見読書

〇全クラスの国語の時間を使って、図書委員会の司会進行により、新着本を並べての「味見読書(いろいろな新着本を手に取る)」を行っています。最初に図書委員から説明があり、1テーブル5分ずつ6テーブルを班ごとにローテーションします。一つの本をじっくりと読むのではなく、料理を味見するように、気になる本をチェックしていく活動です。

〇生徒の感想の一部から抜粋します。

・味見読書はすごく楽しみにしていて、今日も読めてうれししいです。自分から手にとらない本でも、味見読書だと読むことができるので、より本が好きになりました。

・まだ読んだことのない本など、たくさんの本を読んで、どの本もとても読みやすくて、ワクワクして面白かったで

す。

・久しぶりに自分が本当に読んでみたいという本を見つけられたのが良かったです。味見読書なので、短い時間でしたが、新しい発見がありました。

・こんど本屋で本を選ぶとき、いつも見ないジャンルの棚もみてみようと思いました。

・受験もあり朝読書以外に本を読めませんでしたが、この機会を通し読むことができてよかったです。

・有名な本はだいたい知っていますが、あまり聞いたことのない本もとても面白そうで、読んでみようかなと思いました。

・毎回恒例の味見読書ですが、今年も新しい本を読むことができ、とても良い時間でした。

・新着本の中で、何冊も読みたい本があった。

・自分で今まで読んできた本とは違うジャンルも読みたくなりました。同じジャンルに限らず、もっと色々読もうと思いました。

・本それぞれに良い点があったり面白さがあったり、読んでいて苦ではなかったです。

・気になるような表紙とか挿絵を選ぶことが多いですが、本の出版社にとっても大事な視点かなと思いました。

・自分はあまり図書室に来たことがなかったけれど、本を読みたい気持ちはあったので、冬休み前に本を借りたいです。

・普段から読むような本とそうでない本まで、色々な本を手に取る機会になりました。すごく楽しかったです。

〇先日前もってお知らせした「柏市こどもの学び応援事業『図書カード』の配付」を周知する柏市からの文書を、紙媒体で配付しました。味見読書で見つけた本を、新年になって購入してみることもよいのではないでしょうか?

須藤昌英

12月12日(月)師走の日曜日に思ったこと

〇昨日、あるソロアーティストのライブが東京ドームであり、事前にチケットを購入しておいたので、行ってきました。土曜日と日曜日の二日間で、十一万人強の人を集めてのコンサートですので、開場から演奏開始まで、二時間半をかけて密にならないようにし、基本的な感染対策も色々と施されていました。もちろん演奏中もマスクは外さず、繰り返し「大声での声援は控え、拍手をお願いします」のアナウンスが流れていました。

〇この三年間はコロナの影響で、音楽をはじめとしたエンターテイメントの業界は、壊滅的な打撃を受けています。私はこのアーティストなども、「自分が歌いたい」と言う気持ちよりも、これ以上イベントの自粛を続けると、関わっている会社や実際に働いている人達が困窮してしまうと考えているのではないかと想像しています。実際にコロナ前と比べて感染対策もあり、やたら多くのスタッフがあちこちに配置されていました。

〇あの中国もこれまでの「ゼロコロナ政策を見直し」とのニュースが伝えられていますが、その発端は、各地で行った市民レベルのデモのようです。かの中国共産党もこれ以上の抗議運動の拡散を恐れたとの専門家の見解です。感染拡大を防ぐことと、経済を回すことはこれまでは真逆のロジックで語られてきましたが、新たな段階に入ったとも言えます。

〇全28曲のうち、「平和の街」という曲がありました。その曲の歌詞から私が受け止めたメッセージは、「現実の生活はもがくことは色々あるけど、一人一人はかけがえのない存在、ともに平和の街で生きよう」でした。世界では紛争によって命の危険や厳しい寒さで凍えている人も多いことや、この平和な日本でも医療関係者などはこの年末年始をいかに乗り越えるか頭を悩ませています。

〇12月の東京ドームで、あと3週間、本校生徒が何事もなく新年を迎えられるように考えていました。

須藤昌英

(東京ドーム入口の入場チェック体制の様子)

12月9日(金)「いいね!」の功罪

〇この「校長雑感ブログ」にも「いいね」の機能がついています。私としては「なくてもいいかな?」と思いつつ、4月からホームページのフォーマットを初期設定からそのままにしています。ただ実際に「いいね」があると、全く気にしないというわけにはいかないのが人情です。私たちは誰しも、「誰かに認められたい、受け入れられたい」と思う気持ちを生まれつき持っていますので、その心理が働くのだと思います。

〇ただその「いいね」という機能について、功罪(または長所と短所)があるとも感じます。昨日もとりあげましたが、生徒たちも様々なSNSを使った情報発信をする中で、一喜一憂しているとも聞いています。功(長所)の面からは、まずに、「人との共感性の見える化」が挙げられます。自分の意見や価値観に共感してくれた人数がわかれば、確かに悪い気はしません。しかも、その相手が目の前にいなくてもいつでも「いいね」がもらえ、満足感などを得ることができるのが「いいね」だとも言えます。

〇また前述しましたが、「承認欲求の充足」が挙げられます。特に中学生など思春期の若者は、自分の意見や価値観に自信がなかったり他人との比較を重要視することが多かったりします。そこで、「いいね」は自分の考えを肯定してくれ、社会から認められているという感覚を与えてくれます。さらに、「所属感の獲得」が挙げられます。「いいね」は不特定多数の他人からの賞賛の声や同意の証として機能します。この「いいね」をもらえる機会が増えると、それだけ社会集団の一員として帰属意識が芽生えます。要するに、自分にとっての居場所が確保できたと受け止めやすい状況が作れるのです 。

〇一方で、今度はSNSの「いいね」が現代の人間心理に与えた罪(短所)については、段々と「もっと認めてほしい」などの依存性(中毒性)が出てくることだと思います。これは心理学では「強化」と呼ばれています。厄介なのは、もっともらえるよう発信の回数が増えたり、内容も「受け」を狙うようになりやすかったりします。つまり、心の中が「いいね」に支配されてしまい、「いいね」がないと不安になったり焦ったりします。さらにSNSを確認する回数や時間が増えると、画面を注視したり、姿勢が崩れたりして心身への影響が免れません。時には心身の不調を訴え、精神衛生上良くない方向に影響が出ることもあります。

〇また「喪失感や空虚感を抱きやすい」面もあり、現実の賞賛や承認より抽象度が高く、統一性があるため実感が湧きにくいという特徴があります。最初が「いいね」が貰えて喜んでいたのに、次第にその嬉しさや楽しさが減り、虚しさや悲しさを感じやすくなります。これは「いいね」を追い求めた反動・リスクとしてのネガティブな感情の生起で、注意が必要です。

〇この記事をかきながら、「大人の私も同じようなところは少なからずあるなあ~」と感じました。

須藤昌英

12月8日(木)「情報・ネットモラル授業」出前授業

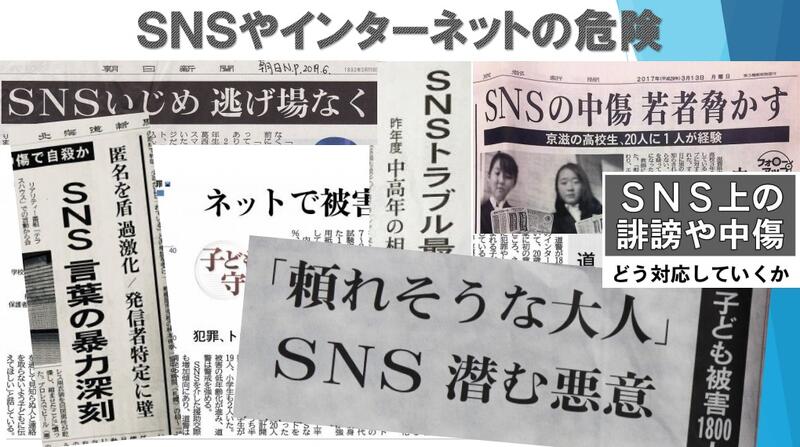

〇昨日も書きましたが、学校内でのいじめではなく、ネットワーク上でのいじめは、なかなか我々職員も把握しづらい面があります。またコロナ禍という時代背景もあり、ここ2~3年は、SNSなどを使ったいじめが増加しています。対面ではなく、仮想空間で相手の気持ちを考えることなく、傷つく投稿をしてしまうことが想像されます。

〇昨日の4時間目、柏市少年補導センターから小島指導主事をお招きし、校長室から「情報・ネットモラル授業」出前授業を行ってもらいました。実施の主な目的としては、SNSを通じたトラブルや犯罪行為が急増化する冬休み(年末)に入る前に、情報モラルについて考える機会としSNSの危険性を知り、適切な使用方法を身につけることです。

〇大きな内容は次の3つでした。「なぜ今我々にはICTが必要なのか、SNSの間違った使用は命の危険までつながる、ICTは人に対して優しく使うことが大切」。日本は世界的にみると、ICTを学習・仕事よりも日頃のコミュニケーション(ネット上のゲームも含む)に重きを置いています。だからこそ「きちんとしたモラル」を身に着けていないと、様々なトラブルが起きるということになります。

〇実例として「インフルエンサー(世間に対してSNSを発信して大きな影響を与える人)」をフォロー(好きなユーザーの発信を継続して読むために登録すること)しただけでも、そのインフルエンサーが悪いことを考えた場合(個人情報を盗まれる、お金や写真を要求されるなど)、そのトラブルの中に巻き込まれたことも紹介されていました。

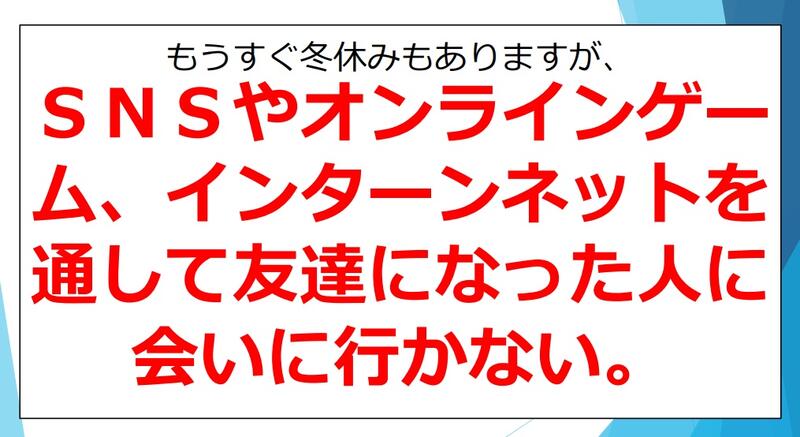

〇またオンラインゲームやインターネットを通して友達になった人に会いに行き、誘拐や薬物を打たれるなどまで発展するなど最悪の場合もあります。そのような場合は、相手は架空の人物になりすまし、最初は優しくあなたに寄り添うように対応してくれ、それを信じて安心感を抱いた瞬間に、相手の態度が急変し、脅迫されるようになることが多いです。

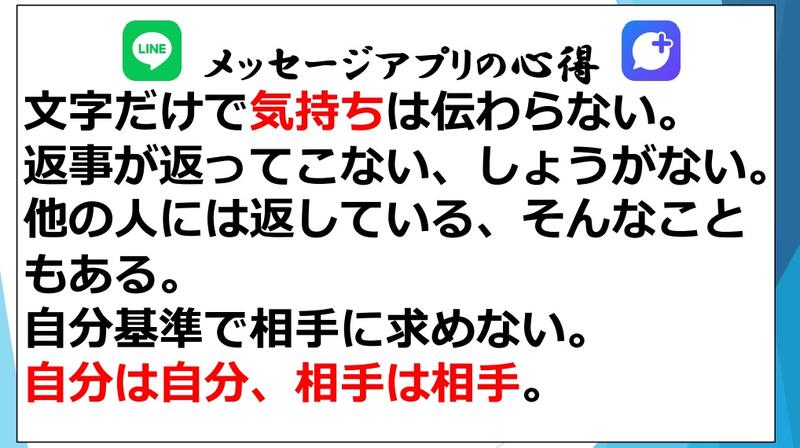

〇よく使うLineなどのメッセージアプリも、文字だけではお互いの本当の気持ちは伝わりにくく、誤字などでむしろ誤解につながることも認識しておくべきことや、すぐに返事がこなくても相手には相手の都合があること、つまり自分の基準を相手に押し付けないことも「マナー・モラル」の一つだと思います。

〇感心したのはこの授業を行う前に、生徒に行った事前アンケートの中で、次のような意見があったことです。

「ネットと現実は急速につながってきたのに、一部のメディアでは『ネットの世界と現実の世界は別物』のような間違った情報が流し、結果として、実際にその境目がわからなくなった人たちを、さらし者にするようなことも行われている。このようなことを自分はいけないと思う」

「人類の生活が快適になるためにSNSは発達してきたのに、インターネットに執着した結果の『SNS疲れ』などは、本末転倒な気がする」

「子どもも大人もマナーを守り、犯罪やトラブルに巻き込まれない環境をつくることが大切だと思う」

〇さすが中学生だと思いました。この年末年始が楽しく過ごせるように、職員一同願っています。

須藤昌英

12月7日(水)「2学期いじめの状況調査」より

〇先日、全校生徒を対象とした「いじめ」を把握するためのアンケートを行いました。通常、学校がいじめを認知するのは、「本人からの相談、他の生徒からの情報、職員による観察、保護者や地域の方々からの情報」となっていますが、定期的にアンケートによる状況把握を行っています。そもそも「いじめとは、日常的なトラブルでも、本人が『いじめられた』『不快な思いがした』などと感じるものをすべて」と定義されており、生徒も職員もそれを意識しています。

〇集計した2学期の認知件数は6件で、その内訳は「冷やかしやからかいを受けた」「仲間外れにされた」「傘を隠された」「インターネットで嫌がらせをされた」となっており、最初の「冷やかしやからかい」が一番多く3件で、あとはそれぞれ1件ずつでした。それぞれの案件で、職員が本人及び関係生徒から事情を聴きとり、謝罪や今後についての話し合いを行いました。

〇1学期の認知件数は18件でしたが、例年1学期は進学、進級などで新しいクラスになったり、各学年とも旅行的行事があったりと、まだ人間関係が不安定な面があり、多くなる傾向にあります。ただ1学期と2学期の認知件数を比べると、「冷やかしやからかい」が11件から3件、「仲間外れ」が2件から1件、「軽くぶつかられた」が3件から0件、「物を隠された」が2件から1件、「嫌なことを強要された」が1件から0件とそれぞれ減少しています。

〇柏市では、「いじめが解消した」とする条件の1つが、「発生から3カ月以上当該生徒の関係の中で継続したいじめはない」となっていますので、先ほどの2学期6件の場合も、これから3カ月間は経過観察を行います。謝罪などをもって安易に「解消」としないことは、やはり人の心の中までは見えませんので、仕方ない部分もあります。

〇ひと昔前のように、二人で喧嘩しても「喧嘩両成敗」とはいかず、お互いがそれぞれ嫌な思いを抱くと、それはすべて「いじめ」とカウント(2件)しなければならず、簡単にその場で相手に謝って終わりとできないところが、正直難しいです。ただ大人も含めて生きていく上で一番の悩みは「人間関係」ですので、「こうすればいじめはなくなる」のような究極の方法はなく、丁寧に対応していくしかありません。

須藤昌英

12月6日(火)サッカー日本代表監督のメモ

〇昨晩のサッカーワールドカップは、私はさすがに起きている自信がなかったので、朝のニュースで結果を知りました。ご覧になっていた方々は、さぞ悔しい思いをされたことでしょう。ただ、強豪のドイツ、スペインを破ってリーグ1位で決勝トーナメントに進み、前回準優勝のクロアチアに延長及びPK戦での負けですので、見事だったと思います。また怪我から復帰した本校卒業生の酒井選手も、ドイツ戦以来の途中出場ができたようで、何よりも良かったと感じました。次の4年後の大会のときは、今の生徒たちが全員それぞれ、高校生、大学生、社会人となっているはずですので、先のようですがアッという間にくる気がします。

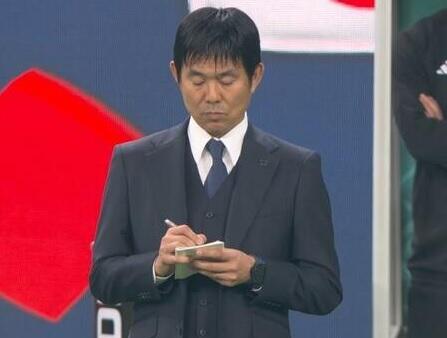

〇ここまでの試合を観ていて、私が一番気になったのが、森保代表監督が試合中に仕切りにメモを取っている様子が映されたシーンです。私の想像では、その場で気づいたことを忘れないためと、試合を冷静に俯瞰的に分析しようとしてあえて行っているのかと思っていました。

〇インターネットでも、視聴者からの質問として「何をメモしているのか?」というものが多く寄せられたと書いてありました。すると森保監督は「前半が重要」と語り、その内容は選手のプレー内容を記録しているとのこと。例えば「◇◇がシュートを打った、サイドからの攻撃。サイドからやられた〇〇がやられた」という、プレーの流れを書いていると明かしたようです。またその理由について森保監督は「コーチとハーフタイムの時にロッカーに入る前に話をする」とし、「ポイントを言ってもらい、メモと一致していることは、チームに伝えた方が良いので選手に伝える」と語ったといいます。つまり、自身が試合を見ていて気になったポイントをメモし、コーチ陣と気になるポイントが重なったらこれは問題点だと考えて修正するということなのです。

〇それぐらいなら覚えていられると一瞬思う人もいると思いますが、実際の試合では監督といえども興奮度があがり、次に何が起こるか分からず、全て気になったところを覚えていられる保証はないのではないでしょうか?見ていると監督は常に声を出して指示し、すぐに修正しなければいけないポイントは別として、後半に向けての作戦にはメモは欠かせないのだろうと素人ながらに想像しました。

〇森保監督は私よりも5歳年下ですが、その表情や言動、たたずまいなどは、これから新しい時代のリーダーなのだろうと思います。あえて威厳を示さず、選手たちを信頼し、自分の言葉で自分の思いを率直に語るなど、私などもお手本にしたい部分が多いです。

〇メモをとることに関しては、授業中などにも有効なことを、人生の中で一番記憶力が抜群である中学生にもわかってもらいたい気がします。メモをとることの大切さはいくつかありますが、まず情報が整理されるメリットがあげられます。確かに書くことは時間はかかりますが、人間は見ただけや聞いただけの情報を忘れるもので、基本的に生命の危険にかかわる情報以外は忘れるようにできています。そこで文字にすれば、情報の可視化ができ、複数の情報がある場合はそれらの整理も可能となります。

〇私もそうですが、日々の生活の中で感じる「こうしたらいいかも・・」という思いつきは、できるだけメモするようにしています。そのときは「これは今までにない発想かも・・」と喜んでいても、メモを忘れしばらくたつとすぐに思い出せずに後悔することがあります。その他ちょっとした違和感やひっかかる点こそ、新しいアイデアの源になる可能性が高いと思います。

〇サッカーの内容よりも、監督のメモの方が気になるのは、私がサッカー素人であることが要因ですが、そのようにその専門以外の人が抱く疑問などは、尋ねてみると意外なことが多いかもしれません。ですので一応「教育のプロ」として働いていますので、教育の専門以外の方の声を聴くことも大切にしています。それにしても今日は、「寝不足」な生徒や職員も多いことでしょう。

須藤昌英

12月5日(月)柏市議会(第4回定例会)が開会中

〇中学3年生が社会科(公民)で,「三権分立」を学習していますが、国及び我々にもっと身近な都道府県や市町村などの地方公共団体は、大きく2つの組織から成り立っています。一つは「議決機関(地方議会:条例の制定や予算の決定などを行う)」、もう一つは「執行機関(市長と市役所:予算に基づきそれぞれ担任する事務を行う)」です。簡単に言うと、「前者は後者のやっていることをチェックする機能を果たす」ということです。

〇柏市には36名の市議会議員が市民からの負託を受けており、柏市議会定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開催しています。そして現在第4回定例会が開会中(一般質問:12月1日~8日)です。その様子は直接市役所7階の議場に行かなくても、インターネットでも視聴することができます。市役所の各部へは、事前に質問する議員から質問事項として通告され、それに対して各担当が答弁書を作成します。

〇私も教育委員会事務局に勤務している時は、いろいろな答弁書を作成していました。前述のように、市議会は市役所業務のチェックをするのが役割ですので、答弁書には誠実に、各業務の進捗状況や今後の方向性を盛り込みます。国会での答弁も同様ですが、質問が多い際には、期限日の夜中までかかって作成しています。

〇今回の定例会でも、多くの議員が、教育に関する質問をしています。その一部が、「学校での感染症対策、特別な支援を要する児童生徒、不登校児童生徒支援、タブレット端末活用、部活動地域移行、小中一貫教育、リカレント教育、コミュニティースクール、子どものネット依存、子どもの運動能力、いじめ対策、交通安全対策、アレルギー反応、学校給食、給付制奨学金、教員不足と働き方改革、ヤングケアラー、市立柏高校、公立夜間中学」など多様です。

〇現在行っている本校の体育館改修工事などもすべて、昨年度までの市議会で予算案の承認を受けています。またその建設費は、もともと市民の税金があてられています。生徒たちにもその仕組みを教えていくことは大切であり、終業式に私から話をしようと思います。

須藤昌英

12月2日(金)柏市学力・学習状況調査(第1・2学年)

〇柏市学力・学習状況調査は昨年度までは全学年を対象とし、年度初めの4月に行っていましたが、今年度からこの時期に1・2年生のみ行う(3学年はアンケートのみ)ことに変更となりました。この調査の目的は、「義務教育期間を通しての各児童・生徒の経年変化や傾向を見取ることにより、教育指導の充実や学習状況改善を図ること」で、大きく分けると、学力状況調査 4 教 科 ( 国 語 , 数 学 , 英 語 , 理 科 )と生活・学習意識調査(アンケート)になります。

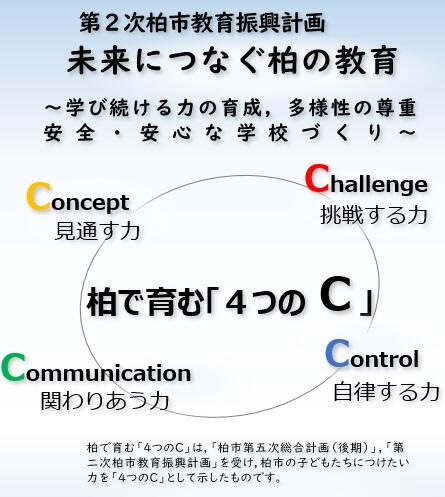

〇柏市は「第2次柏市教育振興画」の中で4つの力(コンセプト、チャレンジ、コミュニケーション、コントロール)を4Cと銘打ち、バランスのとれた児童生徒の育成を目指しています。本校の昨年度の「児童生徒の生活・学習に関する意識況調査」の結果から、4Cについては次の分析がありました。

・コンセプト(見通す力)については、分からないことは、そのままにせず、人に聞いたり、自分で調べたりすることができる生徒が多い。その反面、計画的に取り組むことは、若干弱い。

・チャレンジ(挑戦する力)については、物事に取り組むときに、あきらめずに粘り強く取り組み事ができる生徒が多い反面、失敗を恐れずに挑戦する意欲は、若干弱い。

・コミュニケーション(関わり合う力)については、地域の行事やボランティアに参加する生徒は、少なくなってきている。しかし、他人の話をしっかり聞く姿勢を持っている生徒が多い。自分の考えを説明することが、若干苦手な生徒が多い。今後の課題といえる。

・コントロール(自律する力)については、どの学年も学習に意欲を持って取り組む生徒が多い。学校の決まりやクラスで決めたことを守っている。

〇これを受けて、今年4月からここまで8カ月間、授業改善を図ってきました。14日の保護者会で詳細は説明いたしますが、ただ知識を授ける授業ではなく、問題解決型授業への転換を職員と一緒に目指した結果が、この調査でどのように評価されるかをまた分析し、来年の糧にしたいと思います。

須藤昌英

12月1日(木)給食の時間の「黙食」について

〇今週に入り、文部科学省は給食の時の過ごし方について、「適切な対策を行えば会話は可能」とする通知を都道府県の教育委員会などに出しました。具体的には、「座席配置の工夫や適切な換気の確保などの措置を講じた上で、給食の時間において、児童生徒などの間で会話を行うことも可能」などとして、地域の実情に応じた取り組みを検討するように求めています。

〇ある報道によると、文科省へのインタビューとして、「これまでも文科省の感染対策マニュアルでは、給食時に飛沫を飛ばさないよう『机を向かい合わせにしない』『大声での会話を控える』といった対策を示しているが、全く会話をしない『黙食』という言葉は使っていない」との記事があり、違和感を覚えました。学校現場では常に最悪の事態を避けることを優先してきたからです。また「飛沫を飛ばさないように上手に話しながら食べなさいなど」を子どもたちに指導するのは困難です。目的はわかっても、ではどうするかの手段も一緒に提示してあげなければいけないからです。

〇今も給食の時間になると生徒たちが一斉に前を向き、配膳を終えると黙って給食を食べています。そして20分ほどで食べ終わると再びマスクをつけて食器を片づけています。2年半黙食を徹底してきたので、生徒の中には話しながら食べることに抵抗を感じる子もいると思います。ここにきて感染者も再び増えている状況なので、まずは教育委員会の方針も含めて校内で検討していきます。

〇学校でのコロナ対策をめぐっては、「継続した対策が必要だ」という意見もある一方で、「黙食やマスクなどが生徒たちのストレスやコミュニケーション不足の一因になっている」という声もあります。私としましては、保護者へのアンケートが終わったので、今月中に生徒への学校評価アンケートを行う予定でいますので、その中で、「あなたは今後も給食時の黙食を続けていくべきだと思いますか?」の質問項目を入れ、生徒の意識を把握していきたいと思います。

〇コロナについては、これまでわからないとことが多く、生徒たちを守るために、専門家などの意見を参考にした行政機関の方針に疑いを持たずにとにかく従うことを優先してきました。それはそれで仕方がない面もあったと思います。ところがその中で一番感じたことがあるのは、生徒たち自身であり、彼らに「自分たちが学校生活の主役であるという当事者意識」をもってもらうことが、彼らのこれからの時代を生き抜く力の育成になると感じています。もちろん生徒アンケートの結果のみをもって判断はしません。方針が決まりましたらお知らせします。

須藤昌英

(昨日の黙食の様子)

11月30日(水)リフレーミング

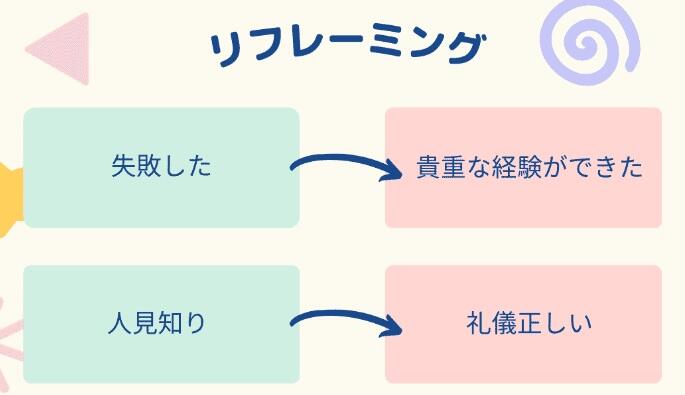

〇2号館2階の心の相談室前の掲示板に、「リフレーミング」に関する啓発ポスターが貼られています。ちょうど階段の踊り場からも正面ですので、私も通りかかるたびに目にとまります。

〇リフレーミングという言葉は、「認識のフレーム(frame)を改める(re)」ことを意味します。リフレーミングとは、物事を別の角度から解釈し直すことで、簡単に言えば、「一つの視点ではなく、いろいろな角度からの見方をすることにより、嫌なことや苦手なことをポジティブ変換する思考テクニック」です。

〇よく使われる例えとして、目の前に水の半分入ったコップがあったとして、これを「なんだ半分しかない」と思うか、それとも「まだ半分もある」と思うか。水の量という事実を変えることはできなくても、その事実をどう解釈するかで、感じ方は大きく変わります。これはだれもが日常生活で経験すみだと思います。

〇リフレーミングには、いくつかの効果が期待できます。モチベーションアップや自分に自信がつく、ものごとへの苦手意識が弱まったり人間関係が良くなったりすることが心理学の面から報告されています。3年生の校長面接では何人かの生徒に、「確かに苦手なことに取り組むのは気がひけますが、『何でも初めから完璧にできる人はいない!』『自分の可能性をのばす絶好のチャンスかも!』ととらえると、『まずはやってみよう!』となりますね。」とアドバイスしました。

〇リフレーミングは主に2種類あり、一つは「今の自分の状況・事実」をリフレーミングしてみること。例えば、私も先日コロナ陽性で7日間の自宅療養をしましたが、最初は「あれもやっていない、これも遅れてしまう」ばかり思っていましたが、「休んでいる間、自分自身や仕事についてゆっくり考えられる」と気持ちが変わると「自宅でできることをやろう」と思えました。

〇また「自分の性格や行動の傾向」をリフレーミングすることも多いです。例えば、いつもいろいろなことに心配性な人も、「想像力があり慎重にものごとをすすめることができる」と切り換えると、また違ってきます。ただこれは、なかなか自分では気が付きにくく、他人からのアドバイスが大きなポイントをしめると思います。

〇昨日冒頭のポスターを見つめている生徒がいました。あえて声をかけませんでしたが、今度見かけたら「何か参考になることがありますか?」と尋ねてみようと思います。

須藤昌英