創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

10月28日(金)新聞を読むことで身につく力

〇昨日は読書について書きましたが、ある調査で「新聞をまったく読まない」という中学3年生が約79%いるという結果があります。一方で各種SNSやYouTubeなどで、自分が関心のある情報だけ、ある意味際限ないほど多量の情報を多くの子どもたちは簡単に得て暮らしています。

〇スマホやタブレットなどで、知りたいことをすぐに調べられることはよく考えてみると、今の学校教育が目指す「主体的、対話的で深い学び」の中の「主体的」に関しては即していると思います。ところが「対話的で深い学び」については、自分の関心があること以外には興味をもたず、みんなで一つのテーマについて考えて協働していく場面では、それについてはあまり興味がないので消極的になってしまうという心配もあります。難しい問題です。

〇新聞は各面の見出しをサッと見渡すだけでも、社会で起こっていることが大まかにつかめるという利点があります。読めば読むほど、世の中や人間は複雑で簡単には理解できないことに気づきます。しかしそのモヤモヤした気持ちが重要ではないでしょうか?新聞を読むという一見非効率に見える時間も、少しずつ自分の引き出しを増やし、じっくりと深く考えてみる機会になるととらえると、前述のまったく新聞を読まないことのもったいなさを感じます。

〇現在の中学校学習指導要領でも、「新聞を活用した学習」が明記され、国語の授業の一部では、新聞の記事を使った教材も使用しています。本校では全国紙(朝日新聞)と地方紙(千葉日報)の朝刊に加え、中高生新聞(読売新聞&小学館)を定期購読しています。全国紙と中高生新聞は、図書室でいつでも生徒は閲覧できます。

〇特に中高生新聞は、週に一度の発行ではありますが、今の社会問題を写真や図を入れたり、難しい用語をできるだけ使わずに説明したりと、大人の私が読んでも「なるほど」を思うときがあります。今朝の中高生新聞の第1~3面は、「習氏 現代の『皇帝』」と銘打ち、異例の3期目となった中国共産党のトップである習近平氏について、その生い立ちや中国共産党の組織について詳しい記事がびっしり掲載されています。これを読むと、「我々大人でもわかっているつもりのことが多いなあ」とつくづく感じます。

〇本と新聞のそれぞれの良さをいかして、生徒の情操や課題解決力を伸ばしていくのが、学校の役割だと認識しています。

須藤昌英

(10月28日の読売中高生新聞のデジタル面より)

10月27日(木)読書週間が始まります「この一冊にありがとう」

〇今日から秋の読書週間が始まります。読書週間とは、公団社団法人「読書推進運動協議会」が推進するもので、毎年10月27日~11月9日の2週間が開催期間です。昔から「秋の夜長に読書」と言われ、確かに近頃は日没が早まり、夕方六時には真っ暗になっていますので、YouTube視聴も決して悪くはありませんが、本を手に取ってみることも楽しいものです。また特に11月3日(火)は文化の日で祝日ですので、読書を楽しむのにもピッタリであり、私も久しぶりに東京駅近くの大きな書店「丸善」に本を探しに出かけようかとも考えています。

〇毎年「読書週間」に合わせて標語が発表され、またポスターの募集が行われます。令和4年の標語は、「この一冊にありがとう」で、ポスターの大賞は上記のポスターです。本と向き合って心が和んでいる様子が表現されています。

〇「読書はどんな世代の人にも良い」とよく言われますが、その理由は人それぞれだと思います。私は生徒が「学び続ける」資質を身につけるという視点からですと、次の点を指摘できると考えています。

1 語彙や知識が増える

これは当然といえば当然ですが、普段触れる機会のない言葉や表現方法に触れる絶好のチャンスです。またこれからさまざまな表現や言い回しなどを覚える必要のある生徒たちには、ぜひとも読書を習慣にして欲しいと思います。さらに深い知識をもつ段階の生徒は、新しい知識を学ぶたびに、自身の「的確な判断力」や「幅広い創造力」にも磨きがかかっていくでしょう。人生は決断の連続です。正しい決断のためには、できるだけ判断材料は多いほうが、決断の精度が上がります。まさに読書はその判断材料を、脳へ蓄積している行為と言えます。

2 想像・創造力や共感力がアップ

次に著者や登場人物の考え方や知識に触れたり、文章には映像がない分、自分の「想像力」で内容を補う必要があったりすることで、結果としていろいろな力が養われます。読書している際中に、「これわかるなあ」「えーっ、どうしてそうなる」「たしかにそういう考え方もあるか」というように、自分とは違う人それぞれの価値観を知り、これまでで自分の考えを見直すことにつながります。生徒たちも社会人になれば、指示待ち人間ではいられません。与えられた情報や仕事をもとにして、どんどん新しい仕事を創り出していかなくてはならない状況に置かれます。日本ではどうしても「創造力」を高める教育が後回しにされてきた傾向にあり、読書により「想像・創造力」をアップさせることが有効だと思います。

〇本の読み方の一つは、自分の興味のある内容をとにかく掘り下げるように、幾つもの同じようなテーマの本を連続して読む方法があります。また一方でさまざま分野の本を読んでみることは、一見つながりのない分野どうしを結びつけて、新しいアイディアが生まれる可能性があります。要するにこれは必要ないと早々に決めつけずに、少しでも興味をもった分野は、片っ端から読書してみると、幅広い視野の形成にきっと役立つはずだと経験から感じます。今度機会をみつけて、お子様の本の読み方を少し尋ねてみてはいかかですか?

須藤昌英

10月26日(水)ビオラの花鉢育成中

〇10月3日に富勢地域ふるさと協議会の皆さんと一緒に3年ボランティア生徒たちが移植したビオラが、秋の日差しを浴びて成長しています。正門わきのスペースは、歩道からもよく見えます。

〇毎朝登校したらすぐに、当番の3年生が愛情込めて水やりを行っているおかげで、紫の色が段々と濃くなってきています。来月の19日に、ご高齢の方のお宅にお届けする頃には、満開となっていることでしょう。

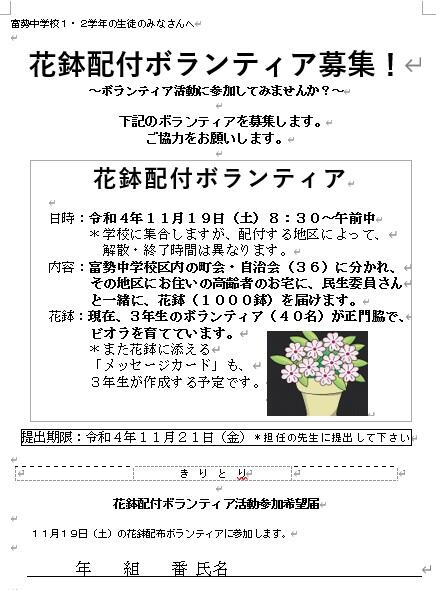

〇配付当日の11月19日(土)には、80名位の生徒数が必要なので、1・2年生に以下のようなボランティア募集をかけています。協力をお願いします。

須藤昌英

10月25日(火)県立柏高等学校の教諭2名が「他校種体験」

〇昨日、学区内にある千葉県立柏高等学校の若手教諭2名が、「他校種体験」として、朝から本校に学びに来ました。以前には本校の若手職員が富勢小学校へ同様の「他校種体験」をさせてもらいましたが、それぞれ高校や中学に入学する以前に、児童生徒がどんな学びをしているのかを、実際に見聞したり、発達段階の違いを肌感覚で感じ取ったりする経験はとても貴重で、教諭のキャリアアップにつながります。

〇理科の柴戸先生と書写・国語の牧島先生に話を伺うと、いろいろと高校と中学の違いが浮き彫りなります。まず中学生は朝からジャージなどに着替えて授業を受けていますが、高校では体育以外は制服が原則です。もちろん給食も高校はありませんので弁当持参です。また県立高校では一人一台のタブレット端末は貸与されておらず、必要に応じて自分のスマホなどを学習に活用していますので、2人の先生方は、「中学校はいいですね」と感心していました。

〇一人の先生はサッカー部顧問で、大勢いる部員の中で、新チームのキャプテン(高校2年生)は富勢中出身だそうです。もう一人の先生は書道部顧問ですが、大きな筆を使って字を書くパフォーマンスはせず、いろいろな書体の字を教室で丁寧に書いているそうです。

〇終わってから最後に一日の感想を尋ねると、やはり「生徒のタブレット端末や備え付けのプロジェクターなど、柏高校にはないのでうらやましいです」「柏高校も生徒には弁当を黙食をさせていますが、なかなか難しい状況です。しかし富勢中は徹底されていてびっくりしました」とありました。

〇来年4月からは本校3年生もお世話になるので、今後も連携していくことは大切です。

須藤昌英

(千葉県立柏高等学校ホームページより)

10月24日(月)第53回柏市小中学校音楽発表会

〇先週は3年ぶりに柏市民文化会館で、柏市内小中学校63校が集い、4日間かけて発表会を行いました。富勢中学校は最終の21日のラストに発表するという「大トリ」を務めました。

〇私は閉会式で、柏市校長会を代表してあいさつをさせてもらいました。「皆さん、演奏ありがとうごさいました。終えてみて今の気持ちはいかかでしょうか?事前に係りの方からは、皆さんの演奏を聴いての感想をお願いしますと言われましたが、さきほどまで演奏を聴いているうちに、以前にある人類の歴史に関する本に書いてあったことをふと思い出していました。それは、人間は古来から普段の生活の中で、「言葉と音楽を発達させてきた」という内容でした。まず「言葉」は自分の意思を伝えることにものすごい威力を発揮しますが、一方で音楽は人間の感情(楽しさ、悲しさ、怒りなど)を伝えるまたは互いに共有することに長けています。つまり人間にとっては、その両方大切だということです。私は正確に楽譜は読めません。この楽譜も正しく伝えるということでは、一種の「言葉」にあたりますね。しかし楽譜が読めなくても、その楽譜を楽器で演奏してくれれば、今日の皆さんの演奏のように、人の感情は動かすことができます。演奏した皆さん自身も何らかの感動があるのではないでしょうか?そしてこの柏市民文化会館は柏市の財産ですので、これからも機会があればこのステージで発表してください。実際富勢中は、11月1日にこの会館をお借りして、「全校合唱コンクール」を実施します。今全校生徒500人以上で練習しています。最後にこの4日間、児童生徒のためにご尽力をいただいた柏市教育委員会指導課並びに柏市小中学校音楽主任会の皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。」

〇そしていよいよ来週の11月1日は、本校の3年ぶりの「全校合唱コンクール」が待っています。

須藤昌英

10月21日(金)合唱活動がピークを迎えています

〇3年ぶりに実施する11月1日の合唱コンクール(柏市民文化会館大ホール)に向けて、毎日各クラスとも練習に余念がありません。帰りの会を延長し、パート練習や部分的に合わせての合唱に取り組んでいます。1・2年生は混成3部ですが、3年生だけは混成4部(バス・テノール・アルト・ソプラノ)なので、レベルが少し上がっており、大変ですがよく頑張っています。

〇合唱については、私も昔児童・生徒だった時代にいろいろな思い出がありますが、私のように多くの生徒が正確に楽譜が読めない又はその音がなんの音がわからなくても、楽しむことができるところがよいところだと思います。もちろん練習の際には、手持ちの楽譜に注意点などをいろいろと書き込みをしたりしており、自分としては何となく読めている程度で十分であり、まずはみんなで声を合わせるなどの気持ちの高揚感に触れることで十分だと思っています。

〇また音楽(合唱)の力の一つとして、「聴いている人の感情に訴えかける」があります。音楽を聴いていると、楽しいや悲しいなどの喜怒哀楽が出てきたり、普段あまり考えないことも考えさせられることがあったりします。同じクラスのメンバーとして歌うことで、聴いている人たちへ何かを訴えかけることができますが、それはつまり、あらためて自分と向き合える場面でもあるのではないでしょうか?

〇運動でいえば先日の駅伝は、何も道具を使わずに自分の身体能力だけで挑む競技ですが、同じく音楽の中でも合唱は、自分の声だけを一つの楽器として響かせ、クラスの仲間とハーモニーを奏でることでは、共通点があると思います。当日生徒たちは、柏市民文化会館のステージでスポットライトを浴びて歌いますが、きっと中学校時代の良い経験として残るのではないかと期待しています。

須藤昌英

10月20日(木)柏市PTA連絡協議会研修会での学び

〇今朝はこの秋一番の冷え込みで、初めて正門前の「富士見坂」から黒いシルエットの富士山が見えていました。空気が乾燥してくる季節が近づいています。

〇先日、アミュゼ柏で行われた柏市PTA連絡協議会主催の研修会に、本校PTA会長の神長さん、副会長の下村さんと私の3人で参加してきました。講師は「思春期子育てアドバイザー」の道山ケイさんでした。道山さんは元中学校教諭で、その後自分の体験から、思春期子育て法(愛情バロメーター理論・仲良し貯金理論)を確立し、年間300組の親子を主に親子関係の改善に向けてサポートしていらっしゃる方で、著書も数冊あります。以下に2時間の講演会の要約を書きます。

・子どもの9割は、「自分の親は自分を理解してくれていない」と感じている一方で、親は「自分は子どもに十分に愛情をかけている」と思っており、この意識のズレが様々な問題行動の背景にある

・子どもは失敗からしか学べないので、親は子どもが失敗したときだけ助ける、しかし「人に迷惑をかける、人を傷つける、法律を破る」ような場合は、その場で躊躇なく叱るべきであること

・思春期の子どもは自分の感情を完全にコントロールできないので、親は遠くから見守りつつ、いつでも助けられるような距離感をもつこと

・子どもは物を与えられてもあまり感謝しないが、「子どもの好きな料理をつくってあげる」など、あえて時間や手間のかかることには感謝の心がわく

・親子関係が良好になる方程式は、「子どもが望むことをして、子どもが望まないことはし過ぎない」ことに尽きる

〇私が一番参考になったのは、「母性と父性の違い」のところです。配付された冊子から引用させてもらいます。

・母性とは無条件の愛情(保護)で、子どもが何か要求をしてきたときに「いいよ」と言って要求を叶えてあげること。それに対し、父性とは条件付けの愛情(干渉)で、子どもが何か要求してきたときに、「〇〇をやったらいいよ」とか「それは〇〇だからダメ」とか条件をつけて対応すること。

・子育てにおいて母性と父性は両方重要。母性が欠けると子どもは親のことを信頼できなくなる。父性がないと子どもは善悪がつけられない人間になる。親は子どもに対して、この2つのバランスよく与えていく必要がある。子育てが上手くいかないときは、どちからがかけていることが多い。

〇私もこれまで28歳(長男)、25歳(二男)、21歳(長女)の子育てをしてきましたが、これを聞いて、もう過去に戻ってやり直すことはできないので、「今からでもできることはないか?」と考えるきっかけをもらいました。

須藤昌英

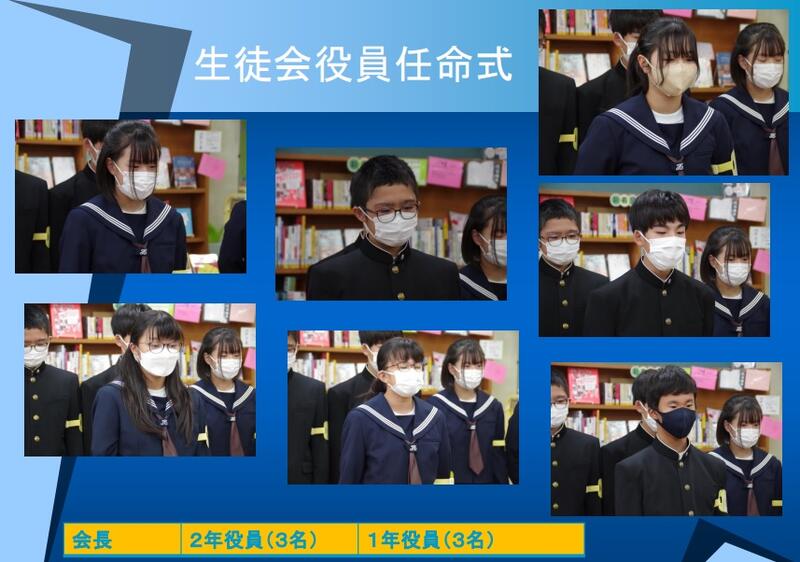

10月19日(水)生徒会役員&委員長任命式

〇昨日、新たに3年生から生徒会組織を受け継いだ各リーダーへの任命書を手渡す「任命式」を行いました。今年度の後期は、このリーダーたちによって、生徒会活動の目的である「自立・自律」に向けて活動を行っていきます。

須藤昌英

10月18日(火)ワクチン接種に思うこと

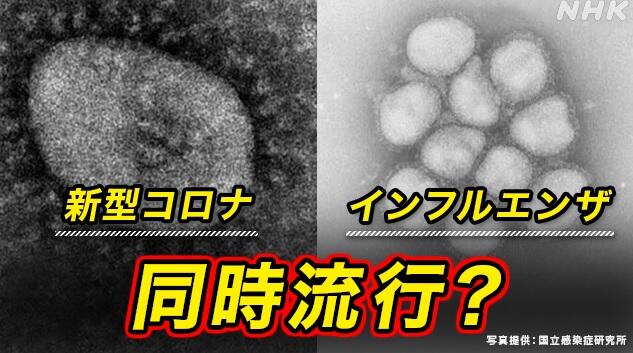

〇厚生労働省のホームページに、「新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか?」という問いに対し、「新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。」との回答がありました。

〇コロナに対する4回目のワクチン接種に関し、接種券が配付され、私も自宅近くの医院へ予約を入れている状況です。来年に還暦を迎えますので、以前よりも用心深くなっています。ただ確か2年前の冬の直前の時期には、「新型コロナに対し、インフルエンザはほとんど広がる可能性はないので、インフルエンザ予防接種は不要」のような意見が主流であった記憶があります。

〇次の第8波といわれる際は、「新型コロナとインフルエンザが同時に流行する可能性が極めて高い」との報道があります。つまり過去2年間にはなかったインフルエンザの流行が懸念されます。その要因はいろいろあるようですが、実際に日本とは季節が逆で、インフルエンザの流行の時期が半年ずれる南半球・オーストラリアでは2022年、コロナが拡大する前と同じ程度のインフルエンザの流行が2年ぶりに起きたようです。

〇特に受験生はとても悩ましい時期になります。コロナ禍前であれば多くの受験生がインフルエンザ予防接種だけを受けていましたが、今年はどうすべきかと判断が難しいことでしょう。もちろんコロナ禍前よりは、感染対策(マスク、手洗い・消毒など)は習慣化されてはいますが、「万が一のことを考えると接種しておいた方が・・」と考えるのが普通なのかもしれません。

〇3年生との校長面接でも何人かには、「インフルエンザ予防接種は考えていますか?」と尋ねていますが、まだはっきりと答えられない生徒ばかりです。ご家庭でも接種した場合としない場合の違いなどの情報をもとに、本人と話し合っていただきたいと思います。中学生ですから、自分の行動を決める際の根拠を明らかにしておくことも、これからの時代を生きる資質・能力として大切だと思います。

須藤昌英

10月17日(月)東葛飾地方中学校駅伝競走大会のちょっと裏話

〇小雨が降り少し肌寒い朝でしたが、選手は朝6時過ぎに学校に集合し、マイクロバスで各走区間へ出発していきました。スタート地点の松戸市立中部小の周囲には、多くの選手と付き添い、応援の方々が集まっていました。3年ぶりに行われる東葛駅伝であり、3年前は前任校の西原中にいましたので、ピンクのユニホームでした。今年は富勢中のオレンジのユニホーム(ゼッケン番号204)を目印に、応援をしました。

〇午前10時一斉にスタート、コースには、広報車、審判車、白バイが先導し、最後は救急車も走っている本格的な駅伝です。31㎞の沿道には東葛6市から交通整理員として応援に駆け付けた教職員、各市の警察署および交通安全協会の方々が等間隔でズラッと並び、特に選手が通過する時間帯のみ、大きな交差点の信号は常に青になるように警察官が信号機を操作しています。ということは、しばらく信号が赤のままの車線にいる車は、次第にイライラし始めて、時には警察官などに文句を言っている姿もあちこちに見られます。

〇私はスタートを見届けた後、近道をバイクで走り、一足先に野田市営陸上競技場でゴールを待っていました。途中の順位は、付き添いの各職員からLineで報告がありましたので、目標の40位以上は、何とか達成できるだろうと思っていました。野田市立陸上競技場に、本校の10区の生徒が滑り込んできました。ここまで「紺色の襷」を30㎞以上にわたってつないできたことを目の前でみると、毎回のことですが選手も応援する私たちも感動するものです。結果は、73校中38位(1時間51分03秒)と立派な成績でした。

〇私は以前、9つある中継所の一つの責任者をしたことがありました。中継所では70校以上の選手と付き添い生徒、引率の教職員が狭い場所にごったがえしています。まず各校でシートを敷いて、荷物置き場と選手の待機スペースを確保することから競いあいます。そして特に「コール(スタートまえの出場選手本人確認)」が2回あり、もし遅れると失格になりますので、各校ともその時間はピリピリした緊張感があります。またコールの際には、大会専用のゼッケンが身体の前と後ろの規定の位置にきちんと装着されているかも厳密にチェックされます。並行して前区の選手が通過する予定時間を常に頭に入れながら、中継所の近くでアップをしたり、体温が下がらないように毛布で身体をくるんだりと、選手はもちろん付き添いの生徒や引率の先生方も大変で、「一つのチーム」にならないと、選手をサポートできません。

〇そして襷の受け渡しの際は、大きなスピーカーで前区の速い学校のゼッケン番号が呼ばれ、そこでやっと中継地点に立てます。もし前区の選手が団子状態で走ってくると、次の選手は大きな声と手を挙げて、自分の学校の選手を呼びます。そしてひったくるようにして、襷をもらいダッシュしていきます。この風景は、箱根駅伝などでもよく見ると思いますが、そのように実際に観戦の皆さんが見ている選手の走っている姿の裏に、様々なドラマがあるのです。

〇終わってから、同じ「駅伝」でも気になったことがありました。同日に「箱根駅伝」の予選会が東京で行われていましたが、事前に同大会を主催する関東学生陸上連盟は、新型コロナ影響下での開催に、大学関係者やOB・OG、保護者、ファンに対して「選手を応援する熱い気持ちは、コース沿道から離れていても届きます。今回もテレビなどを通しての応援を頂ければと思います」とし、応援のための外出を控えるように求めていたようです。しかし実際には、沿道には人が集まり、選手らに拍手を送る様子があったようです。

〇そこでSNS上では、「沿道に人いすぎ」、「応援だめっていうから家で観戦してるのに」、「真面目な人がバカをみる」、「保護者が我慢してるのに」と批判的な声とともに、「今さらとがめるのもな」、「そりゃもう応援に行くよ」と、理解を示す声もあったとネットニュースにあがっていました。

〇このことを通しても、日本人は駅伝が好きことがよくわかります。

須藤昌英