創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

11月14日(月)「個性を鍛える」について

○3年生との校長面接では、生徒は制服を着て校長室に入室し、迎える私は必ず上着を着用しています。生徒とは着ている制服の話をする時間はほとんどありませんが、ふと思い出したことがありました。

○今から20年前くらいに学級担任をしていたころ、生徒達と当時の学校の制服について、何度か話し合いしたことがありました。生徒達は、「決められた制服や頭髪の基準、またそれらの身だしなみなどの約束があるのは窮屈な気がする」と言っていました。もちろん私が中学生の頃も同じでしたが、「中学校の時だけの決まりだし、みんな同じだから」と感じるくらいで、当時の生徒のように「自由がない、窮屈」とまでは思いませんでした。

○そこで当時、あるインタビュー記事で映画監督の大林宣彦さんが、「制服」について学生に語っている文を見つけ、学級通信に掲載しました。引用します。「確かに制服はみんな同じで変わらないかもしれないけれど、その人が読んだ本、聴いた音楽などによって、まずその人の目の輝きや語る言葉が変わってきます。そうするとその同じ制服を着ていても、『個性』が出てくるんです。制服はファッションではなく、【心のあらわれ】です。同じものを着て窮屈で嫌と感じるとすれば、君の言葉を磨きなさい。君の目の輝きを磨きなさい。そうすると君の着ている制服は、君だけに似合う『個性』になるよ、と言いたいですね」

○映画監督は一つのテーマをいかに表現するかをいつも考えてそれを仕事としており、その「表現のプロ」が言っているので、言葉に重みがありました。私は学級通信に、その解釈として「つまり表面ばかりに目を奪われて本質を磨くことを忘れてはいけないということを教えてくれていると思います」と添えました。もちろん生徒達はすぐに納得していたわけではありませんが、生徒達の疑問に寄り添うかたちで、教員として一緒に学んでいたことは忘れることはありません。

○また大林さんはこうも言っていました。「制服というのは対話の手段なんです。人間どうしは対話をすることでお互いを理解しようとします。対話とはお互いの違いを知る作業で、君と僕はこれだけ考え方が違うんだね。だからお互いに価値がある。これが共存共栄の意味だと知るわけです。違いを知るためには、一つの同じ土壌にいなければダメなんです。そのルールが制服だと思えば、制服を着せられたからみんな同じだと思うのではなく、同じ制服を着ているけれど、僕はこういう言葉を語るし、君はこういう言葉を語る、そうするとその制服が違って見えるということからも、個性を鍛えることができると思いますね」

○後半の言葉は、当時大人であった私も深くうなづくものでした。今の中学生は、制服についてどう思っているのか。何かの機会で、今度聞いてみたい気がしました。

須藤昌英

11月11日(金)3学年期末テスト

○今日と来週の月曜日は、3年生のみ2学期の期末テストを行います。今日は、国語、理科、英語の3教科、月曜日は社会と数学の2教科です。

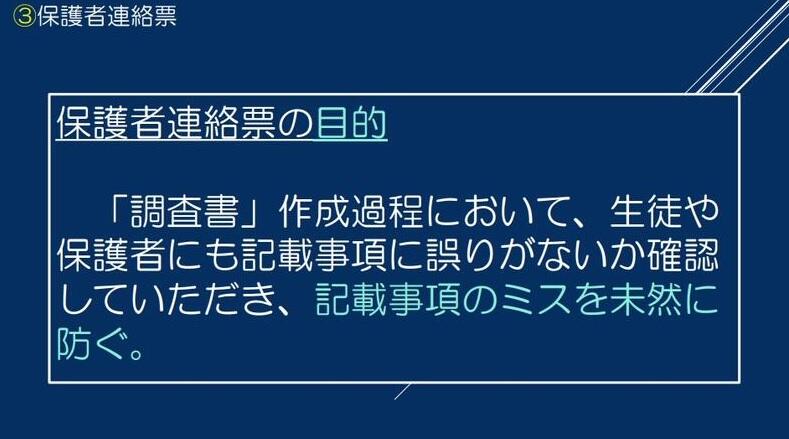

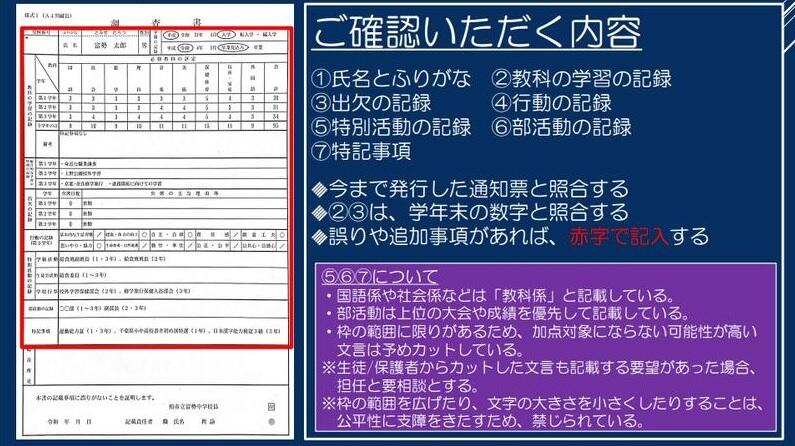

○なぜ3学年だけはやく行うのかは2つの理由があります。一つ目は、高校入試の際に中学校が高等学校へ提出する「調査書(生徒の3年間の生活及び学習の記録)」を作成するために、3学年の学習評定を確定することが必要になります。1及び2学年の学習評定はすでに確定していますが、3学年は1学期及び2学期の学習の様子を総合的に勘案します。そしてまず、そのもとになる「保護者連絡票」を作成し、本人及び保護者に内容を確認してもらった上で、正式な「調査書」を年開けまでに作成します。

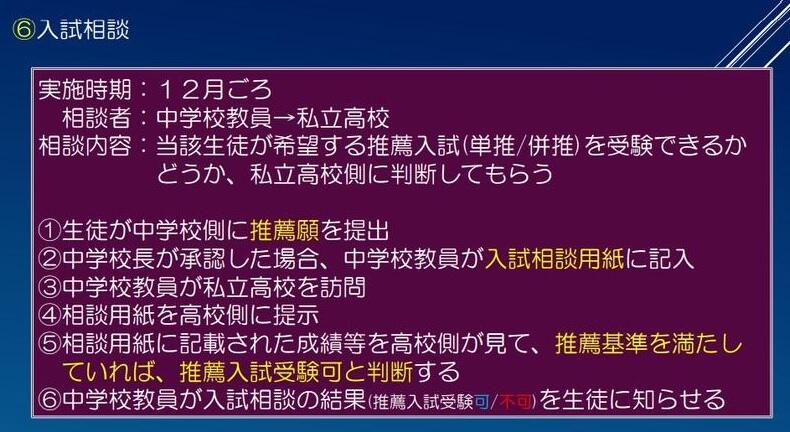

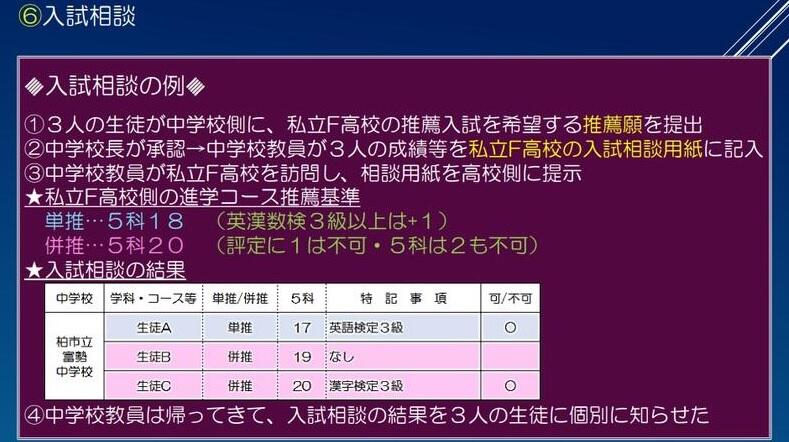

○もう一つの理由は、特に私立高校の場合、その学校独自の「推薦制度(第一志望または第二志望以下もある)」があり、その推薦制度の条件に志望した生徒の成績が見合っているかを、来月から中学校の教員が高等学校へ出向き、「入試相談」を行います。この際に、先ほどと同様に、1及び2学年の成績に加え、3学年の1学期及び2学期の評定が必要になってきます。もしこの「入試相談」で、高等学校側がその生徒が基準を満たしていることを認めれば、その生徒は願書などを出す時に、「○○推薦」を利用した出願が認められます。一番早い出願は、12月から「茨城県私立高等学校」となり、その後、「千葉県」「東京都」「埼玉県」と続きます。

○生徒の皆さんには、これまで努力した成果があらわれることを願っています。

須藤昌英

11月10日(木)「超・進化論」

○日曜日の夜9時からの「NHKスペシャル」は、政治・経済から文化、大きな事件・事故の検証分析など、多様なテーマを新しい視点から学べるので、毎週視聴しています。

○特に自然科学に関する内容は、一番興味深く、先週は「超・進化論」として、これまで見ることができなかった生き物たちの驚くべき世界を、映像化していました。植物がまるでおしゃべりするかのようにコミュニケーションをしている様子や、幼虫からまるで違う成虫の姿へと大変身するサナギの中の透視映像は、世界で初めて撮影されたものでした。

○この番組の主旨は、「生き物たちの営みの大半は、私たち人間には見えていない」ということと、「生き物たちは、人間とは違うやり方で世界をとらえている」ということでした。人間の目線から脱却して、「生き物たちが感じているもうひとつの世界に近づきたい」というアプローチでした。

○これまでの進化論の中心的な存在であったダーウィンは、その著書「種の起源」の中で、「唯一生き残ることができるのは、変化できる者である」と主張していますが、これからはすべての生き物は自分の種の保存だけを目的に争って生きているという解釈になります。

○しかし生き物たちは、厳しい生存競争を繰り広げる一方で、種を超えて複雑につながり合い、助け合って生きているというのです。「人間は最も進化した生き物だ」という思いこみをやめて、地球を支える「生物多様性の本当の姿」が今後明らかになってくるでしょう。

○具体例として2つが印象に残りました。まず植物の「感覚」とも言うべき、周りの環境を感知する能力として、虫が葉をかじる音に対して、植物が防御の反応を起こしているという事実です。植物は人間が持つ目や耳のような感覚器官を持っているわけではないため、私たちは彼らの能力を過小評価してしまいがちです。目も耳もなく、動くこともない彼らは、「ただ黙って立っているだけの、鈍感な存在」とも思ってしまいがちです。しかし最先端の研究者たちからすると、むしろ逆で、植物は動けないがゆえに、周囲のあらゆる環境の変化を、時に動物以上に敏感に感じ取って対応している可能性があるというのです。

○もう一つが、森の地下には、木と木をつなぐ巨大な菌のネットワークが存在しているという事実です。この目に見えない地下でのつながりは、遺伝子解析技術によって明らかになってきており。数十メートル離れた植物どうしが、同じ菌糸(細い糸状の菌)のネットワークでつながっているようです。加えて植物が光合成で得た養分が、その菌糸のネットワークを介して、他の植物へと送られているという研究結果が発表されていました。

○これまで暗い森の中で生きることが難しいはずの小さな幼木が、どうして成長できるのかや、広葉樹と針葉樹の共栄については、謎の部分が多かったのですが、大木の地下で育まれた菌糸のネットワークにつながり、そのネットワークを通して小さな木に栄養を送ったり、冬場に葉を落とす広葉樹に針葉樹が栄養を提供したりしていることがわかり、その謎が解明されつつあるようです。

○「食う・食われる」だけではない、このような植物の「支え合いの世界」のように、お互いに助け合って生きていることが「超・進化論」であるならば、我々人間も争うのではなく、一緒に生きていくことをもっと意識すべきだと視終わった後に感じました。

須藤昌英

11月9日(水)宇宙の神秘

○昨晩の皆既月食は、雲も少なく自宅からもよく見られました。通常は太陽の光を反射して明るく見える月ですが、地球の影に入るとその姿が当然見えなくなります。

○そのような知識をもって観察することも大切ですが、それ以上に宇宙の雄大さ、美しさ、神秘性を感じることができます。よく「天体ショー」などと言われますが、少し違和感を感じます。宇宙や自然は決して人間のために存在しているわけではなく、人間がその空間を「間借り」して生きていると思うからです。

○地球上の干潮や満潮などの潮のみちひきの現象は、もともと月の引力によるものです。中学生の頃、月も地球に引っ張られ、地球も月に引っ張られていると教わったとき、そのイメージをふくらますためによく月を眺めていたのを思い出しました。生徒など若い頃の探究心は大切にしてあげたいです。

須藤昌英

11月8日(火)秋の収穫(サツマイモほり)

〇秋の味覚の代表格の一つにサツマイモがあります。昨日の午後、富勢東小学校の児童が来校し、あすなろ学級の生徒と一緒に、「紅はるか」と「紅あずま」の芋ほりをしました。予想以上に大きな芋もあったので、小学生ではなかなか抜けずに、中学生が活躍しました。

〇芋ほりで大切なことは、いきなりスコップを土に差し込まないことです。スポッと引き抜くためにも、掘り起こす時は少し広い範囲で周りの土を手などで柔らかく崩しておきます。この時に土を触る感覚を子どもたちは楽しんでいました。

〇芋の他には、たくさんのツルが残りましたので、乾燥させてクリスマス用のリースを作ります。

須藤昌英

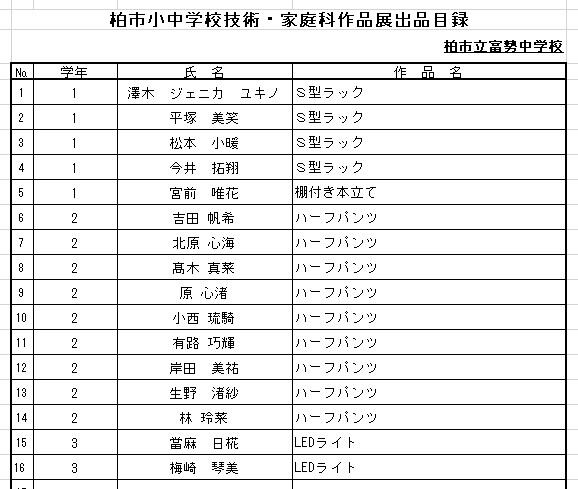

11月7日(月)柏市技術・家庭科作品展

〇一昨日と昨日、さわやかちば県民プラザにて、柏市技術・家庭科作品展が行われ、本校から16点の作品を出品しました。

〇県民プラザの隣は、県立柏の葉公園ですので、久しぶりに見学後に公園内を散策しました。県民プラザも柏の葉公園も、前任校の西原中の学区内にありありましたので、在任当時はよく行っていました。この時期は木々の紅葉も進み、バラ園では色々な種類のバラが、香りの高さを競っていました。

〇作品展では生徒たちの造形美、公園では自然美を感じることができました。今日は「立冬」です。冬の足跡が近づいています。

須藤昌英

11月4日(金)文化の日に「平和」について考える

〇昨日は朝から澄み渡る青空が広がり、暑くも寒くもない過ごしやすい一日でした。「このような気候が一年中続けば・・」などと思わず思ってしまいます。

〇ところがニュースでは、北朝鮮がミサイルをこれまで以上に危険な状態で発射し、日本、韓国、アメリカへの対抗意識をましているとの見方が強まっています。今年の2月からの継続しているウクライナとロシアの争いは、まだ遠い大陸の話と関心を寄せながらもそこまで緊迫感はありませんでした。しかし実際には連日、市街地にミサイルが着弾し、住居やインフラが破壊され、市民の悲痛な表情が報道されています。

〇この北朝鮮の動きや中国と台湾間でのキナ臭い関係は、日本の近海での話であり、その危機感が日本国政府が防衛費を増大させることにつながっている事実は、私たちの生活に直結してきます。政府与党内では、「北大西洋条約機構(NATO)諸国が国防費予算をGDPの 2%以上とすることを目指していることを念頭に、日本でも防衛費を5年以内にGDP比2%以上とすること」を求める声が強まっているようです。2022年度当初予算で防衛費はGDP比1%の5.4兆円でした。これを5年間でGDP比2%まで引き上げるには、単純計算で毎年約1兆円程度ずつ増額していくことが必要となるそうです。

〇私は2月からの8カ月間、「教員としてこの状況から中学生に何を伝えていけばよいか」をずっと考えています。夏ごろにある調査から、日本の若者の7割以上が、「日本の防衛力を強化することに賛成している」と知ったとき、正直「これでいいのか」と呆然としました。

〇私が教員になった昭和の終わり頃には、まだ先輩の先生方の中には、「教え子を戦場に送らない」ことを常に念頭におき、絶対非戦の考えを中心に、「民主主義の精神を生徒達に伝えたい」と強く願っている方がいました。しかしその後、平成の30年間と令和の4年間が過ぎ、そのような意識をもつ教員は私も含め皆無といってよいほどです。

〇もちろん歴史的・政治的なイデオロギーを生徒に教え込むというのではなく、もっと身近な日頃の生活の中で、他人を排除したり仲違いすることの延長が、大きな戦争につながるということを考えさせることは必要だと思います。少なくとも、「やられたらやり返す」「やられる前にやる」などのような短絡的な考えではなく、お互いが今の問題に向き合い、相手の話に耳を傾け、どうしていったらよいかの話し合いを継続していく姿勢をもってもらいたいのです。

〇昨日は「文化の日」でしたが、1948年 (昭和23年) に、「自由と平和を愛し、文化を進める日」として国が制定した国民の祝日です。この日は、1946年 (昭和21年) に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年 (昭和23年) に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められました。

〇「文化」は英語で表すと、「カルチャー:culture」ですが、それは「耕す」が語源であり、音楽、美術、書画、映像などの芸術により、人間の心を豊かにしてくれます。しかし、その前提は、「自由と平和を尊重する」世の中でなくてはなりません。自宅近くの手賀沼や北柏ふるさと公園を散歩しながら、そんなことを思いました。

須藤昌英

(手賀沼と青空に浮かぶうろこ雲)

11月3日(木)頑張れ!酒井選手(サッカーワールドカップ)

〇先日の1日に、今月中東のカタールで行われる「FIFAワールドカップカタール2022」の日本代表メンバーに、本校卒業生の酒井宏樹選手(現浦和レッズ所属)が選ばれました(3度目)。翌日の千葉日報には、本校のサッカー部と若いころ一緒のチームでプレーしていた郡司先生(保健体育)のインタビューが掲載されました。

〇酒井選手は1990年生まれの32歳、平成18年に富勢中を卒業しています。当時の卒業アルバムには、学ランを着て満面の笑顔の酒井選手が掲載されています。卒業後柏レイソルをはじめ、サイドバックとして、これまで数多くの日本や海外のチームで活躍しています。

〇11月20日が開幕ですので、富勢地域及び全校で応援していきましょう。

須藤昌英

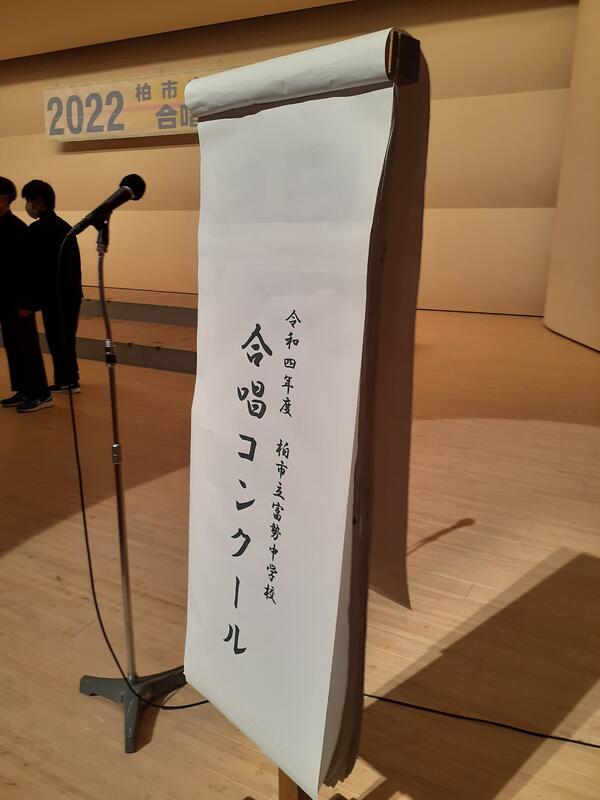

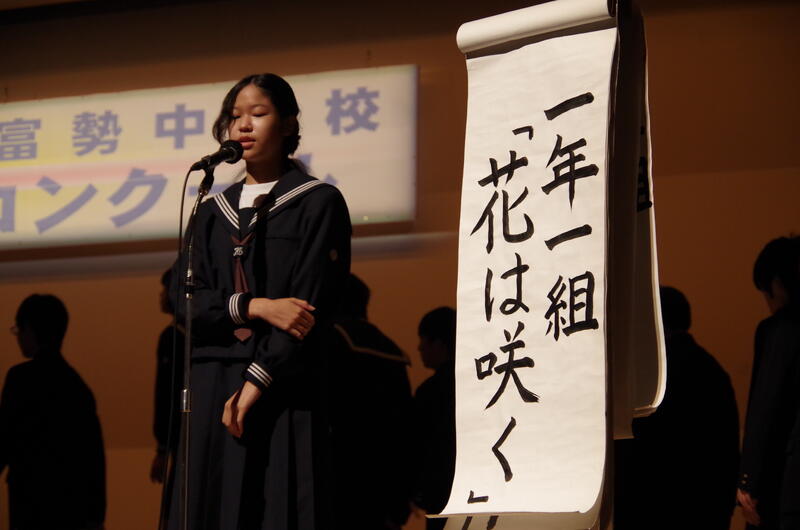

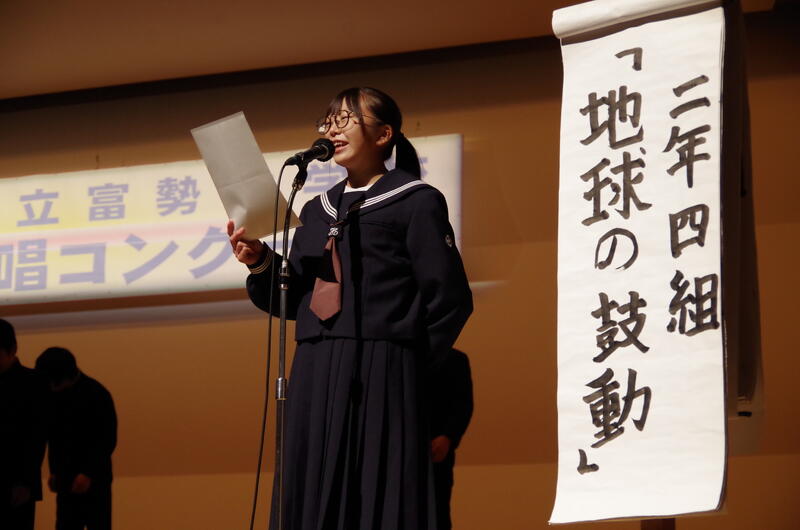

11月2日(水)来年度の合唱コンクールについて

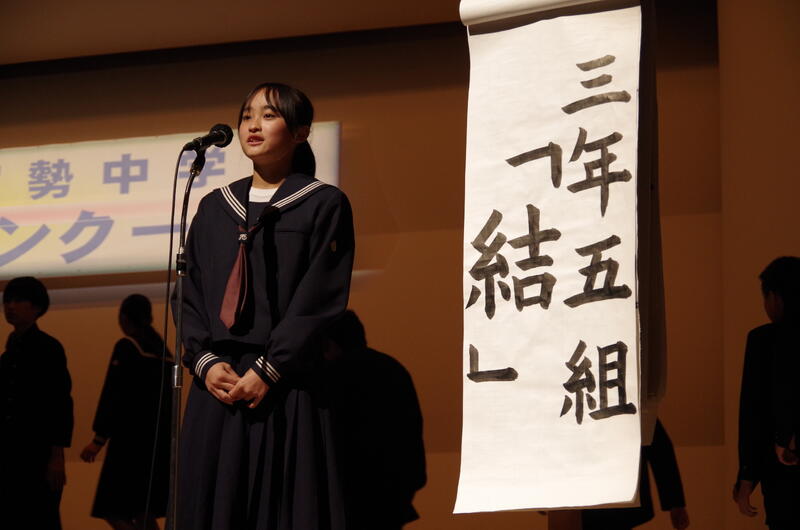

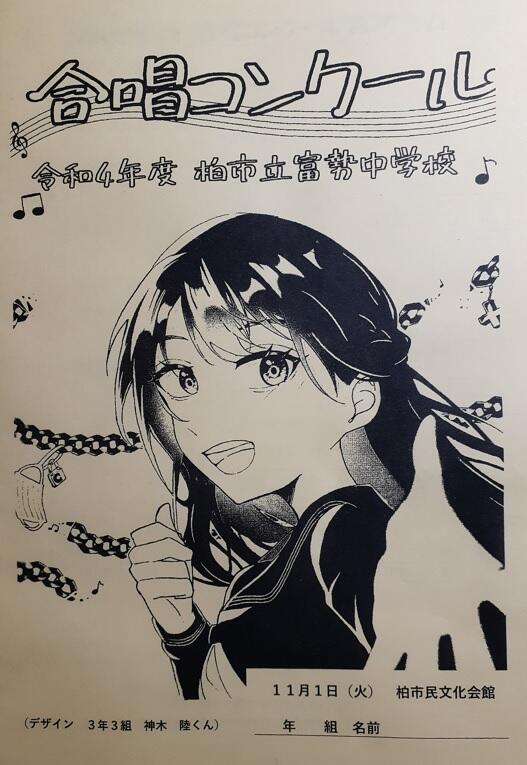

〇昨日の合唱コンクールは、柏市民文化会館大ホールで午前中にプログラムを詰め込み、保護者の方々には学年入れ替えで鑑賞していただきました。「お知らせ」には、感想を掲載しています。

〇来年度の合唱コンクールですが、現時点でまだ会場である柏市民文化会館大ホールの予約が確定していません。例年明日の「11月3日文化の日」の前後は、他の団体も使用することが多く、令和5年11月1日は、抽選になる可能性が高いです。

〇9月の体育祭後、約1か月半程度の練習期間が最低でも必要ですので、この時期に行うことが多いのですが、本校も今日から「三学年の三者面談」が始まりますので、11月中旬に合唱コンクールを設定することは、進路指導(進路事務)の日程に影響があるので、難しい状況です。

〇もし、来年度11月の初旬に柏市民文化会館大ホールの予約が取れない場合には、学校の体育館で開催するしかありません。抽選結果は今月中にわかりますが、何とか当選するように願っています。

須藤昌英

(昨日の朝、柏市民文化会館に集合した生徒たち)

11月1日(火)令和4年度合唱コンクール

〇本日の午前中に、3年ぶりの合唱コンクールが、柏市民文化会館大ホールで行われます。生徒たちは現地に9時までに集合します。途中経過を少しずつお知らせしていきます。

ご来場いただき、ありがとうございました。

須藤昌英