創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

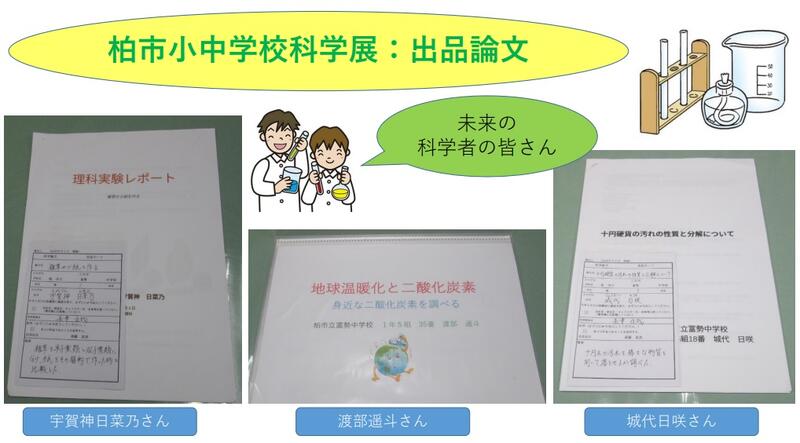

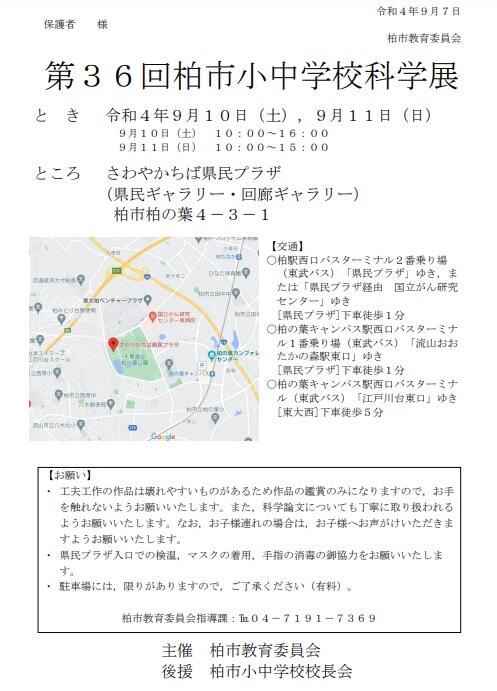

9月9日(金)第36回柏市小中学校科学展へ出品と科学展のご案内

〇明日10日と明後日11日に、さわやかちば県民プラザの回廊ギャラリーで行われる科学展では、各校から夏休みの自由研究の代表として出品された作品や論文が展示されます。

〇本校からは3作品をエントリーしました。

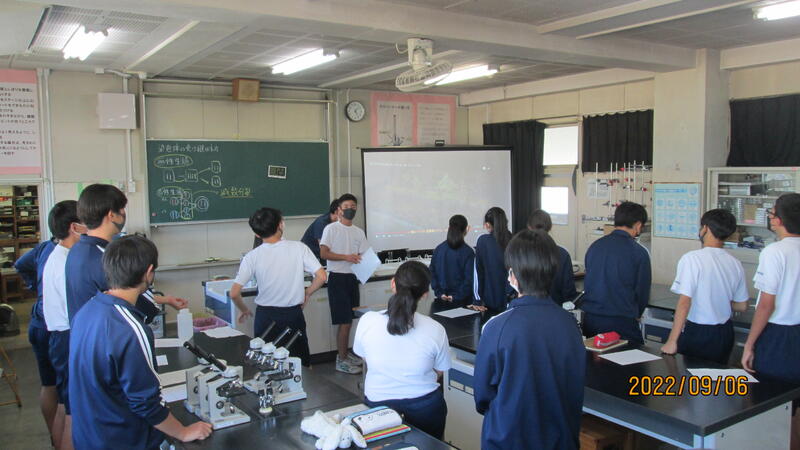

「雑草から紙を作る」1年5組宇賀神日菜乃さん

*雑草を単子葉類と双子葉類に分け、紙とその植物で作った比較実験

「十円硬貨の汚れの性質と分解について」1年5組城代日咲さん

*十年玉の汚れを様々な物質を用いて落とせるか調べる実証実験

「地球温暖化と二酸化炭素~身近な二酸化炭素を調べる」1年5組渡部遥斗さん

*地球温暖化と二酸化炭素の関係を調べるため、いろいろな場面で二酸化炭素排出量を計測

〇どれも科学的思考により、仮説(予想)をもとに、実験観察の結果(事実)と考察(仮説の検証とその判断根拠)をわかりやすくまとめてあります。理科の実験観察だけではなく、いろいろと人を納得させる文章は、すべて上記の要素が含まれています。各教科でもそのような力を身に付けることが目標の一つになっています。

〇身近な事象に疑問をもち、「自分で調べてみたい」という自主的な動機をきっかけに、未来の科学者が育っていくことを楽しみにしています。もしお時間がありましたら、他の小中学校の作品もご覧になれますので、さわやかちば県民プラザまで足を運んでみてください。

須藤昌英

9月8日(木)令和4年度体育祭スローガン

〇今年の体育祭のスローガンは、2年4組からの提案された次の文言が、体育祭実行委員会(委員長:3-3梅崎琴美さん、副実行委員長:泉 悠太さん)で承認&決定されました。

深紅(しんく)の刃(やいば)

純白(じゅんぱく)の盾(しーるど)

切り開け 勝者への道

いかかでしょうか?語呂もいいですし、紅白のコントラストが上手に表現されており、何より若者らしい潔さが感じられます。

〇2年前に漫画や映画で大ヒットした「鬼滅の刃」を、私は題名だけは聞いていましたが、ストーリーなどはまったく知りませんでした。そこで少し調べてみました。引用します。

〇「物語の舞台は日本の大正時代で、“鬼”に変えられてしまった妹を人間に戻すため、主人公が“鬼”に立ち向かう姿を描いた和風ダークファンタジー」だそうです。また「ヒットした理由としてまず最初に考えられるのは、敵味方問わず登場人物が深く掘り下げられていること。『日本一慈しい鬼退治』というキャッチコピーからも分かる通り、敵である鬼にも善良な人間だった過去があります。“鬼退治”というシンプルなストーリーの中で、家族愛や兄妹愛、勧善懲悪ではない複雑で奥深い心理描写を描いたこと。この点が、年齢や性別を超えて読者の共感を集め、幅広い層のファンを獲得することに繋がった」とありました。今度機会があれば、観てみようと思いました。

〇体育祭でも、生徒一人ひとりが自主的に参加しつつ、仲間とのつながりの良さを感じてもらいたいと願っています。

須藤昌英

9月8日(木)うれしい情報が入りました

〇昨日、地域の方からお礼の電話が学校にありました。本校3年女子のUさんが、自宅近くで泣いていた小学校2年生に声を掛け、自宅に帰ることができように手配したということです。

〇概要は、「一昨日の夕方、我孫子市の小学2年生が、放課後に友達の家に遊びに行った帰り、道がわからなくなり途方にくれて道端で泣いていました。そこへUさんが通りかかり、「どうしたの?」と声をかけました。迷子だとわかったので、すぐ近くの自分の家にいた祖母と隣の方に相談し、当初は警察に連絡しようと思いましたが、学校名がわかったので、小学校へ連絡して事情を説明し、その後は小学校から保護者に連絡をいれてもらい、保護者の方が迎えにきて自宅に戻った」とのことです。

〇先日も他県で2歳の男の子が自宅から行方不明になったというニュースもありました。小学生とはいえ、泣いている子に声をかけるのはとても勇気のいることです。Uさんの行動は、さすが中学生と思わせるものです。本校には素直で優しい生徒(他にも大勢います)がいることを知り、うれしくなりました。

須藤昌英

9月7日(水)応援リーダーは昼休みに練習しています

〇17日(土)の体育祭に向けて、赤組と白組の応援リーダーたちが昼休みにそれぞれ理科室と被服室に集合し、打合せや練習を行っています。

〇彼らは自分の体と声を使って、仲間を鼓舞し、チームの一体感を得ようと努力しています。どの中学校も3年前までは、衣装や小道具も揃えて、盛りあがっていましたが、コロナ禍&熱中症対策では時間短縮が求められているため、そこまで出来ません。各組ともそれぞれ5種類ずつの応援を考案し、それを覚えることから始まります。パソコンから映像を何度も映し出し、掛け声と振付が身体にしみこむまで練習しています。覚えるのは大変そうですが、その反面精一杯楽しんでやってもらいたいと思います。

須藤昌英

(白組応援リーダー)

(赤組応援リーダー)

9月6日(火)水道(手洗い場)増設

〇富勢中に赴任して5ヶ月、やっと校舎の全体図が頭に入りました。本校は校庭からみで右から、1号館(二階建て:3学年教室)、2号館(三階建て:特別教室)、3号館(四階建て:1学年教室)、1号館の裏に中庭をはさんで4号館(二階建て:2学年教室)があり、それぞれを通路でつないでいます。

〇私もこれまで市内の数校の中学校で勤務してきましたが、ここまで複雑なつくりの学校はありませんでした。4月当初はどの教室に行くにも校舎配置図を手にもち、歩きながら必死に覚えていました。ただその後も、急な用事である教室に向かうも、何度か間違えて遠回りをするなどの失敗をしてきました。先月の夏季休業中、生徒がいない校舎内を点検してまわり、ようやくここにきて全体像をはっきりと把握し、間違えることもなくなりました。

〇創立76年目ですので、当初の木造校舎から何度となく建て替えや増築を繰り返してきたため、このような校舎配置図になっているのでしょう。ただ校舎内を巡回していると、建築された年代が違うので、どの校舎も統一感は少なく、それぞれ独特なつくりをしています。1号館などはいまだ、廊下と教室の境の窓枠は、木造のところもあります。

〇また一番驚いたのは、廊下に水道(手洗い場)がとても少ないことです。もちろんトイレにはありますが、今までの勤務校でも各階に何ヶ所かまとまった手洗い場が設置されていました。これでは生徒に手洗いを奨励しても、物理的に難しいと感じていました。昨年度中から教育委員会に要望し、この夏季休業中に、1号館の二階に小さいですが、水道を設置してもらいました。

〇決してこれで十分というわけではなく、まだまだ足りない状況ですが、今後も教育委員会へ水道増設の要望を行っていきたいと思います。

須藤昌英

*左が従来の手洗い場で、右が新たに設置した手洗い場です。

9月4日(月)天気予報の確認とジャンボカボチャ収穫

〇2学期のスタートであった先週の木曜日と金曜日は、ちょうど生徒の登校時間に土砂降りとなり、傘がない生徒は朝からずぶ濡れになってしまいました。何人かに声をかけると、「自宅を出た時には降っていなかったので、傘がありません」「制服ではなく、体操服なのですぐに乾くと思います」などと答えてくれました。今週は幸い台風の直接の影響はなくてすみそうですが、大気が不安定だと局地的な豪雨もありそうなので、毎朝自宅で天気予報を確認するようにしてください。

〇6月に紹介したジャンボカボチャ(アトランティックジャイアント)を、プール前の花壇で育ててきましたが、相当な大きさになったので、収穫しました。この苗は、JAちば東葛富勢支店からいただき食べられませんが、一番大きなもので直径30cm以上あります。秋にはその大きさを富勢中学校区の小中4校(富勢小、富勢東小、富勢西小)で競い合う予定です。果たして優勝できるでしょうか?

須藤昌英

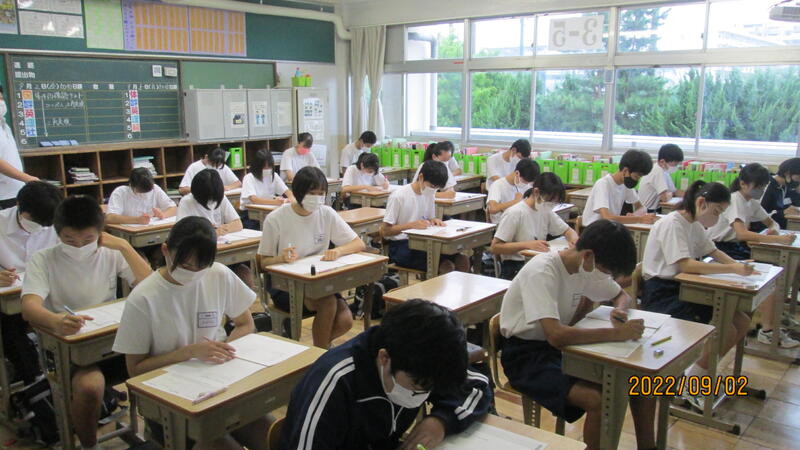

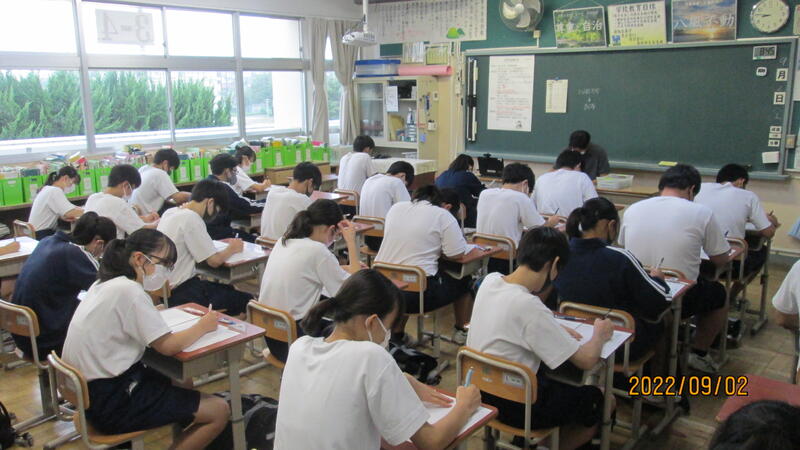

9月2日(金)確認テスト(3学年)

〇本校では各学年とも、授業での理解度・定着度を判定する目的で、定期テスト(1学期1回、2学期2回、3学期1回:計4回)を行っています。これは、約2か月間ほどの授業内容から出題範囲が示され、生徒はその範囲で授業の復習等を行った上で、テストに臨んでいます。

〇以前にも書きましたが、東京大学池谷教授はその著書の中で、「人の脳の海馬は、『短期記憶から長期記憶』へと情報をつなげる中期記憶を担っています。海馬に入ってきた情報が溜まっている期間は、情報の種類によって異なりますが、短いと1か月程度です。海馬は情報を1か月かけて整理整頓し、『何が本当に必要な情報なのか』を選定しています。」と書いていますが、やはり1~2ヶ月間で習ったことをきちんと復習し、「いつでも使える知識」にしておくことが必要です。

〇一方で、高等学校入試はその「出題範囲が中学校3年間」と広く、上記の定期テストと同様な対策では追いつかない場合が多いです。3年生はこの夏季休業あたりから徐々に計画的に1・2年生の復習を行っています。じっくりと自分のペースで取り組んでほしいのですが、今日で4回目になる「確認テスト」もほぼ7~8割程度が1・2年生の復習問題です。朝から、国語・数学・理科・社会・英語の順で、各自精一杯取り組んでいます。

〇もちろん結果が出ると、「出来た」「出来なかった」と一喜一憂することもありますが、このテストの本当の目的は、自分の復習が足りない部分が明確になったり、それをもとに復習計画の見直しをしていったりすることです。また過去2年間の復習をすることで、それが3年次の授業にもいきてくることは間違いありません。

須藤昌英

9月1日(木)第2学期始業式での校長の話

【オンラインによる始業式での校長の話の要約】

〇生徒の皆さん、お久しぶりです。元気にしていましたか?昨日までの42日間の夏休みはどうでしたか?久しぶりの学校の様子はどうですか?体育館改修工事が着々と進んでいますが、そのため2年生は昇降口まで中庭を通ることになったことが変化ですね。

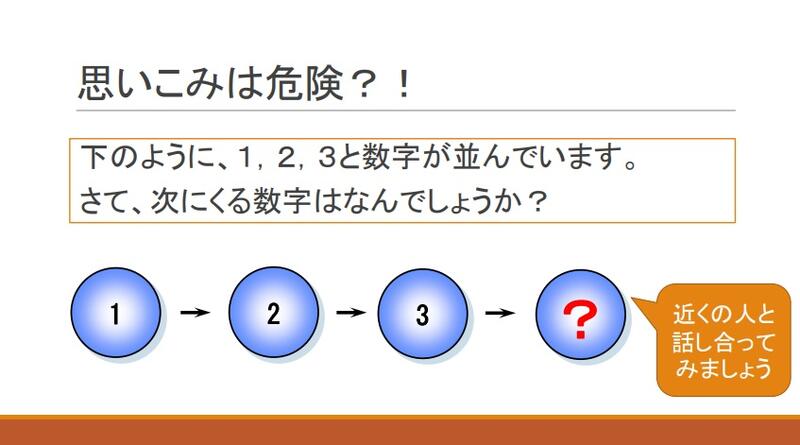

〇唐突ですが、1,2,3と数字が並んでいます。次にくる数字は何だと思いますか?ちょっと近くの人と話合ってみてください。(間をとる)話し合った中で、答えは「4」が一番多かったですか?では、その理由はなんでしょうか?そうですね。1から始まり、1つずつ増えていく「自然数」だとすれば、確かに「4」ですね。するとその次は「5」ですね。これは正解ですね。それでは、他に答えはありましたか?

*この流れで、答えが「5」「6」「7」の場合も全て正解と確認する

〇いかがでしょうか。少し頭の体操になりましたか?もう一度最初の問いをみると、1,2,3と数字が並んでいます。次にくる数字は何だと思いますか?でしたね。それに対し、「4」「5」「6」「7」と4つの答えの可能性があります。私が何を言いたいのかというと、

・一部が同じように見えていても、全く同じでない可能性もあること、なぜそうなるのかの理由をしっかりと考えること

・可能性は1つではないこと、これと思い込んでしまうと他の考えが見えなくなる、「もしかして他にもあるかも・・・?」が大切 ということです。

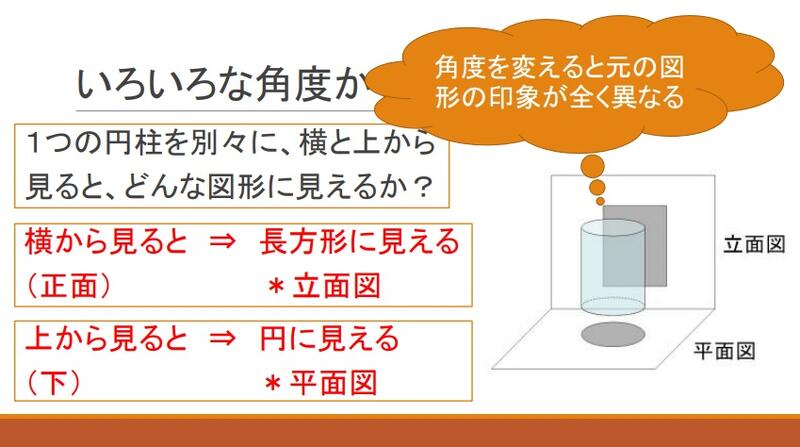

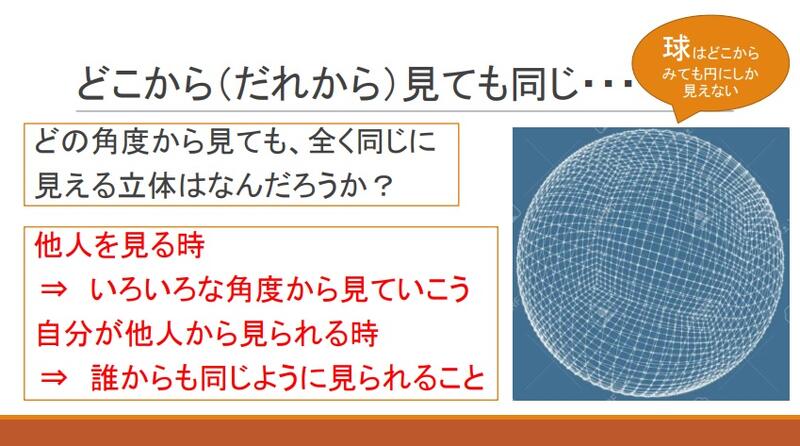

〇次に、色々な角度から見てみることとして、図形を考えます。右のような2つの立体があります。なんていう立体ですか?そうです、円柱ですね。ただ円柱には、斜めのもの(斜円柱)もあります。

〇では、1つの円柱を別々に、横と上から見ると、どんな図形に見えるでしょうか?

横から見ると ⇒ 長方形に見える(立面図といいます)

上から見ると ⇒ 円に見える (平面図といいます)

どうですか?同じ立体でも角度を変えてみると、元の図形の印象が異なってみますね。

〇では、どこから(だれから)見ても同じ、つまりどの角度から見ても全く同じに見える立体はなんでしょうか?それは「球」しかありません。どの方向からみても円になります。何が言いたいのかというと、

他人を見る時 ⇒ いろいろな角度から見ていこうとした方が、本当の姿が見られます。

自分が他人から見られる時 ⇒ 誰からも同じように見られるようにした方が、普段の生活で楽に生きることができます。

〇大切なのは、自分の見方や考え方以外にも、色々な見方や考え方があることを知ること。一つの見方や考え方だけにこだわらずに、別の見方や考え方もない?か疑ってみること。自分の考えと友達の考えを比べて、その良さや理由の違いを分析していくこと、いろいろな見方・考え方には、思いこみは一番禁物であることなどです。

〇私の話を聞きながら、「校長先生が言っていることは本当?」と疑ってみることも大切です。YouTubeやSNSの情報に対し、それを鵜呑みにせず、「これっておかしくない?」と考えてみること。この姿勢がこれからの時代を生きる君たちにはますます必要になってきます。私も普段からテレビやインターネットから得られた情報を、「その確かな根拠があるか否か?」「その根拠の出どころはどこか?」「自分の感覚とのすりあわせでどう受け止めたらいいか?」などを常に考えながら見ています。

〇悪く言えば、そういう批判的な見方は「素直じゃない」とか「斜にものごとをみている」などとなりますが、この情報過多の時代には、そのくらいで丁度いいのかもしれないと思うようになりました。明日からの授業でも、「先生や友達は~と言うけど、私は~思う」とか「友達の意見の理由は~ということかな?」と考えてみましょう。

〇2枚の写真は3年前(令和元年度)の体育祭と合唱コンクールです。写っている君たちの先輩は、全員今は高校生となっています。今年は3年ぶりの全校行事となるように計画しています。9月の体育祭、11月の合唱コンクールと成功することを祈っています。

〇最後にこの2学期は、3年生は進路選択の時期になり、今月から一人一人と校長面接を行います。卒業後の自分のやりたいことや夢などを話せるように準備しておいてください。2年生はいろいろな役目を3年生から引き継ぐ時期です。委員会活動や部活動での活躍を期待します。そして1年生はもうお客様ではなく立派に富勢中を支える立場を自覚する時期になります。それぞれの立場で、一段と成長した姿を実現し、楽しい富勢中を一緒につくっていきましょう。

須藤昌英

8月31日(水)「防災週間」に思う

〇内閣府は、台風、豪雨、地震などの災害の未然防止と被害の軽減に資するよう、「防災週間(8月30日から9月5日まで)」と「防災の日(9月1日)」を設けています。

〇特に明日の9月1日は、関東大震災(1923年:大正12年)が発生した日であり、今年はそれから99年目になります。関東大震災については幼い頃、明治生まれだった祖母から実体験を直接聞いたことがあります。当時東京に住んでいた祖父母は、正午近くに大きな揺れを感じ、その後倒壊した建物やあちこちで発生した火災から一晩中逃げ続け、ようやく隅田川のほとりで夜を明かしたそうです。その際は大勢の犠牲者を目にしたと悲しそうに話していました。記録によると、関東大震災で主として火災により約10万5千人の死者、全焼家屋は約21万2千棟だったようです。

〇私はまだ小学校低学年くらいでしたので、話を聞いていろいろとその場で想像してはいましたが、まだそれほどの人生経験もなく、こちらから祖母にそれ以上にいろいろと質問して尋ねることはしませんでした。今思えば、もっと当時の詳しい様子を聞いておけば良かったと後悔しています。その関東大震災の2年後に生まれた私の父(生きていれば現在97歳)も実際には体験しておらず、父からは太平洋戦争の話は聞いたことは何度もありますが、関東大震災については記憶にありません。

〇色々調べてみますと、関東大震災(1923年)の前には、元禄関東地震(1703年)、明応関東地震(1498年)、永仁関東地震(1293年)と約200年の周期で発生しているようです。であるならば、2130年頃に関東大震災並みのM8クラスの地震が起きるという周期説になりますが、最近はそれとは別にM7クラスの「首都直下型地震」というもっと周期の短い地震の発生も指摘されているので、予断はゆるされません。

〇明日から2学期ですが、大きな災害がないことを願わずにはいられません。特に本校は現在、体育館改修工事(来年2月まで)を行っており、災害の際、地域の避難場所としては使用できません。広さが半分以下の武道場と一部の教室のみです。ご家庭でも防災について、話し合いをしていただけたら・・・と思います。

須藤昌英

8月30日(火)「寒暖差疲労」にご注意ください

〇今週に入り、朝夕の涼しさが感じられ、以前の猛暑を考えれば体調的に助かると思う反面、気温の寒暖差が大きいことで、自律神経の働きが乱れ、体が疲れる「寒暖差疲労」が出てくるようです。

〇気温の変化に伴い身体は体温を一定に保つため自律神経を働かせて血液量を調整したり、筋肉で熱を発出したり、逆に発汗して体温を下げたりします。気温差が大きいと自律神経が過剰反応し、大きなエネルギーを消耗することによって疲労が蓄積し、頭痛、めまい、倦怠感、便秘、下痢、不眠などの様々な心身の不調が出てくると言われています。さらに慢性化すると、わずかな気温差でも不調を感じやすくなる恐れもあります。

〇寒暖差疲労をケアするためには乱れた自律神経を整えて、日常生活に適度な寒暖のリズムを作り、自律神経をトレーニングすることが大切です。例えば、散歩などの軽い運動をする、規則正しい生活(適度な睡眠と朝に太陽の光を浴びる)、筋肉をストレッチする 、身体を温める食べ物をとる、ぬるま湯に首までつかり体の芯まで温めるなど。

〇ただまた残暑が厳しい日が戻ってくることも考えられます。日頃のお子様の体調を観察していただき、若いからといって無理をせずに、徐々に身体を慣れさせていくように配慮してください。

須藤昌英