創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

校長雑感ブログ

京都市内班行動へ出発しました。

ロビーでチェックを受けてから、宿舎から出発しました。今日は土曜日ですので、何処も一般の観光客が、大勢いることが予想されます。

朝一番の清水寺参道にて。

朝食。。

部屋食で楽しそうです。。

2日目が間もなくスタートします

今朝の京都の天気予報では、降水確率は1日を通して、20%、最高気温29度です。蒸し暑さはありますが、何とか良い条件で、1日中の京都市内班行動をさせてあげたいです。生徒たちの起床は6時半です。

本日、多くの班が訪れるのは、清水寺、二条城、金閣寺、銀閣寺、祇園、錦市場、嵐山の渡月橋などです。生徒は市内のバスや地下鉄が乗り放題の「一日フリー乗車券(800円)」を効率的に使って、まわるように自分たちで計画しています。

1日目を振り返って

今朝北柏駅に集合してから16時間以上経とうとしています。普段は挨拶くらいしか出来ていない生徒たちとも、このような宿泊行事で色々と話がゆっくりと出来るのは、この仕事の最大の喜びです。中学生のしなやかな感性は、それだけで素晴らしいと日々感じています。しかしその反面、引率している教員には相当の負担を強いていることに校長として気をもんでいます。二泊三日でもちろん夜は寝てもらいますが、緊張感は変わりません。つまり連続60時間以上の勤務をお願いしていることになります。明日もできるだけ生徒の生の様子を伝えて参りますが、頭のすみに少しでもそのような状況をおきながらご覧下さると幸いです。 須藤昌英

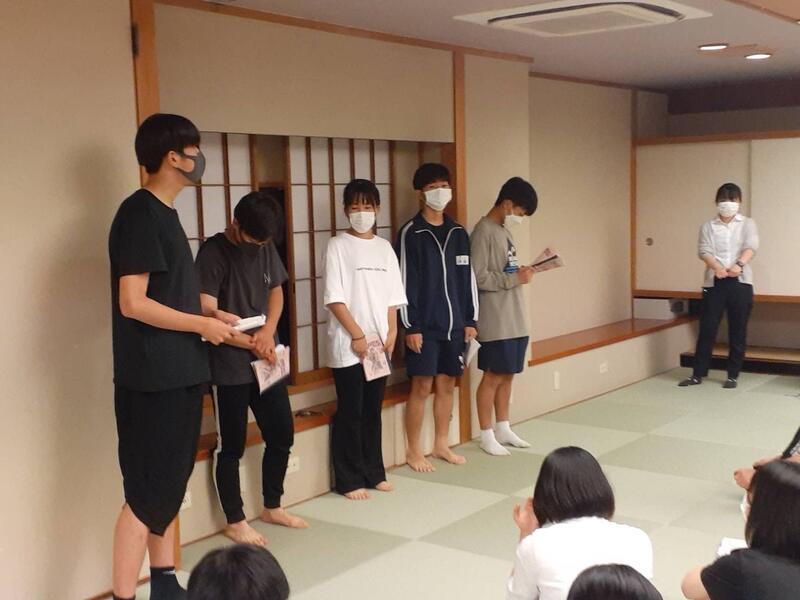

リーダー会議1日目

各クラスの話し合いの結果をもちより、実行委員や班長、部会長などのリーダーによる総括の会議を行いました。一人ひとりの発言は、個人的というより全体を見渡すものばかりで、さすがというしかありません。