創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

校長雑感ブログ

2日目を振り返って

昨日の6時間と本日の9時間の班別行動学習に、生徒達は迷ったり戸惑ったりしながらも前向きに取り組んでいました。全く初めての土地で、初めての電車やバスを乗り継ぎながら、目的地をめぐるという経験は、今後何かしらの場面で、彼らの背中を押してくれるのではないかと期待しながら見守っていました。そして明日の最終日は、クラス別行動となり、みんなで安全に帰ることが目標となります。ひとまわり成長した姿を保護者の皆様にみせてくれることを信じています。

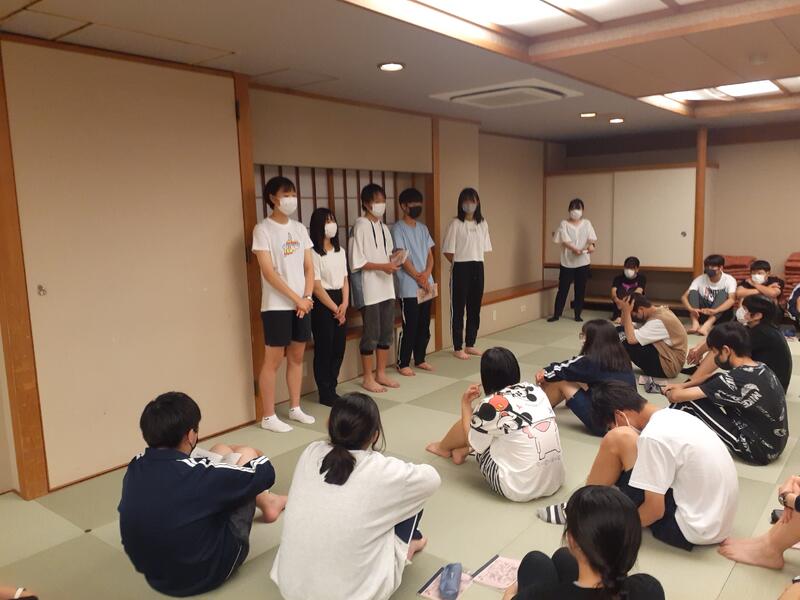

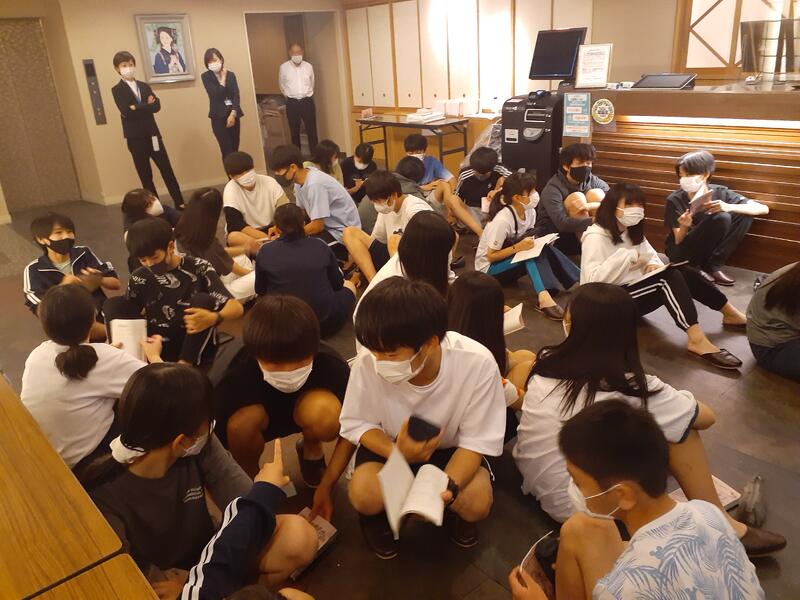

クラス会議とリーダー会議

今日の成果と明日への課題を確認しました。

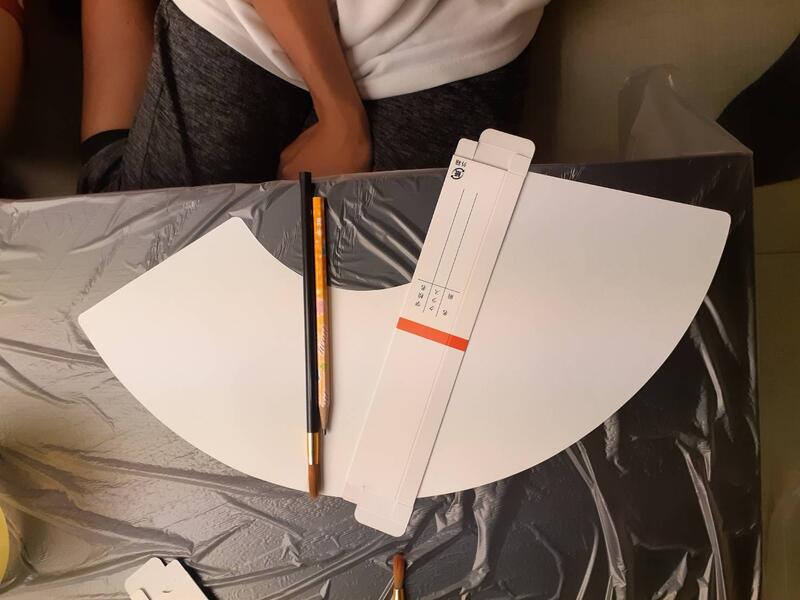

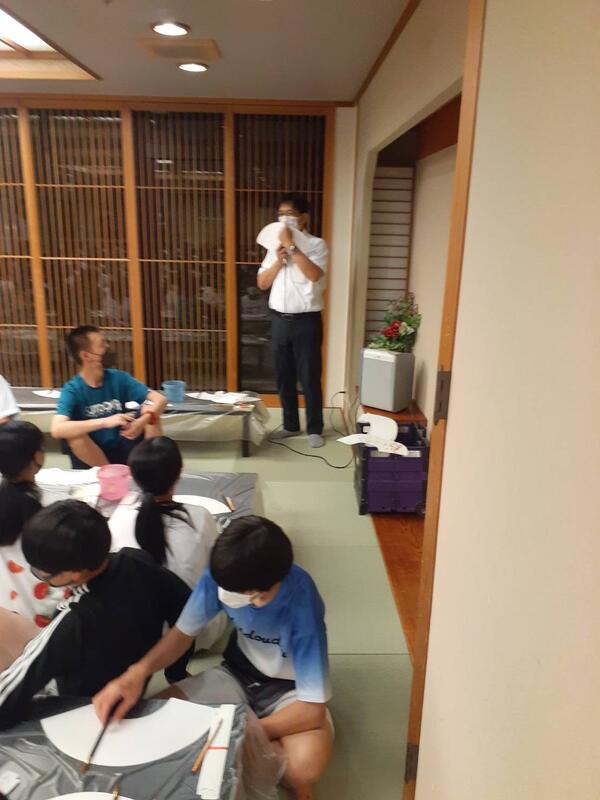

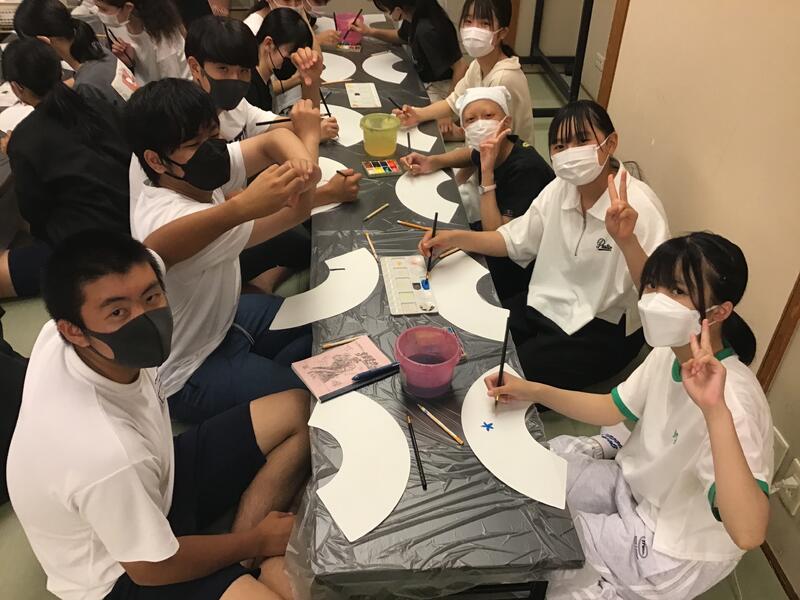

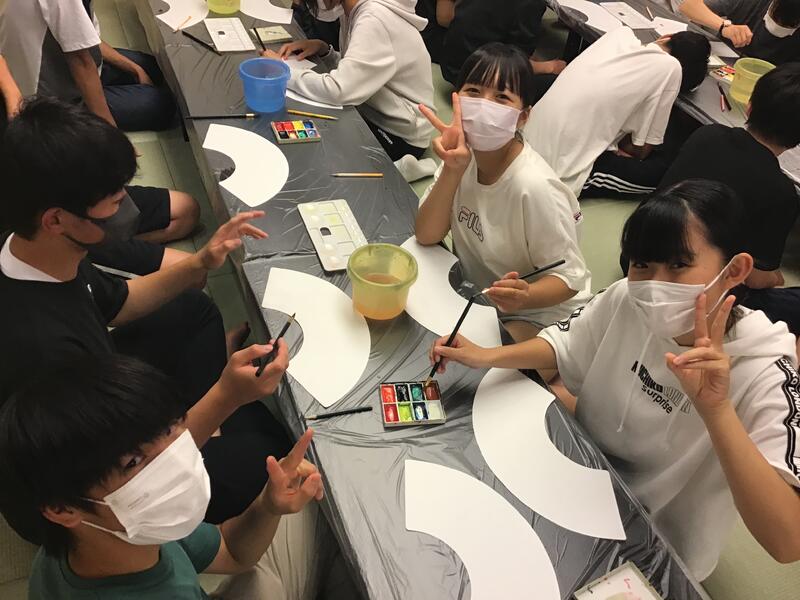

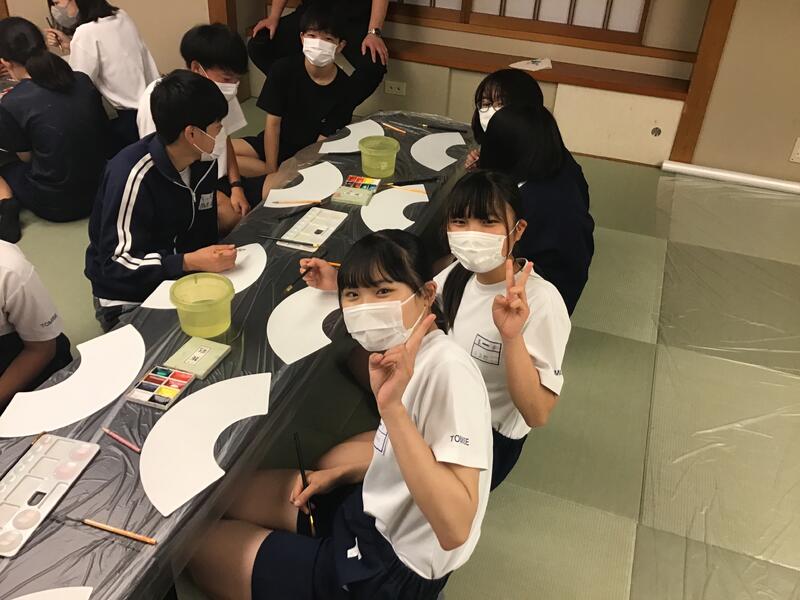

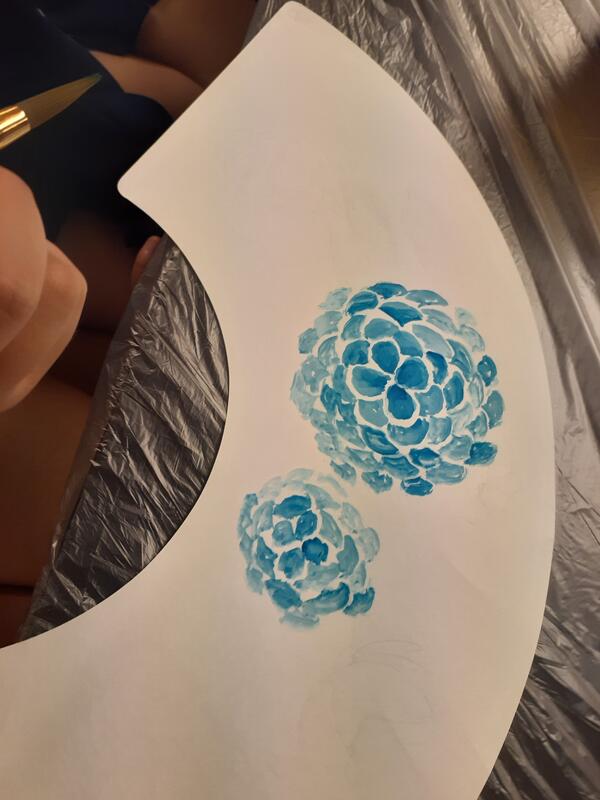

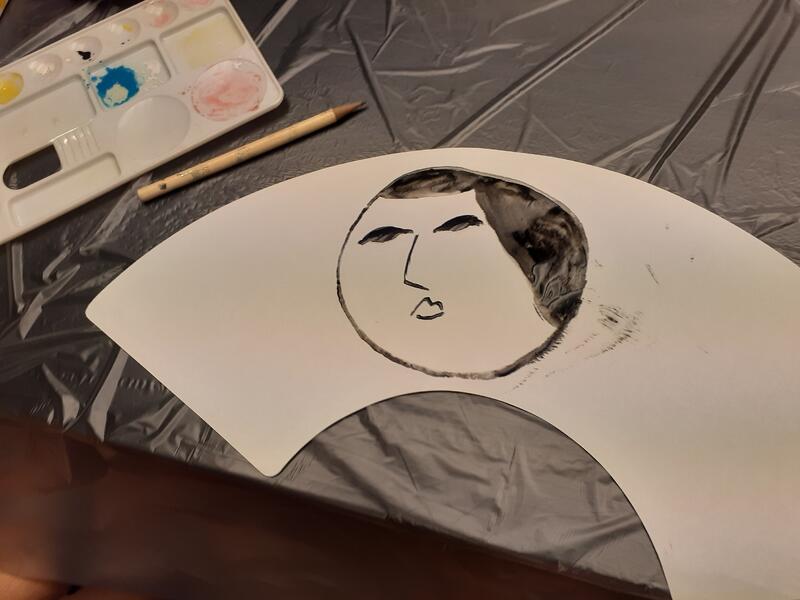

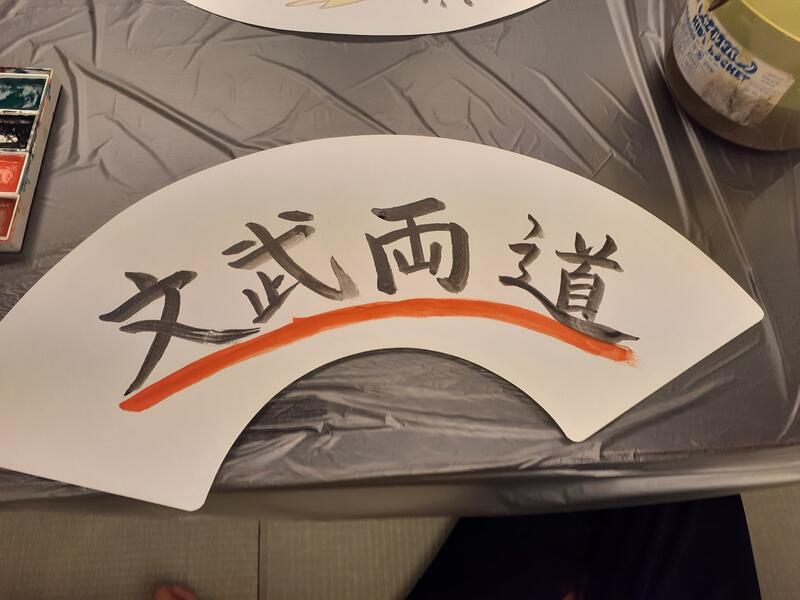

体験学習『京扇子の絵付け』

夜の8時より、京都を身近に感じることが出来る体験を行いました。係の方の作り方の説明を聞き、各自のデザインを考えました。

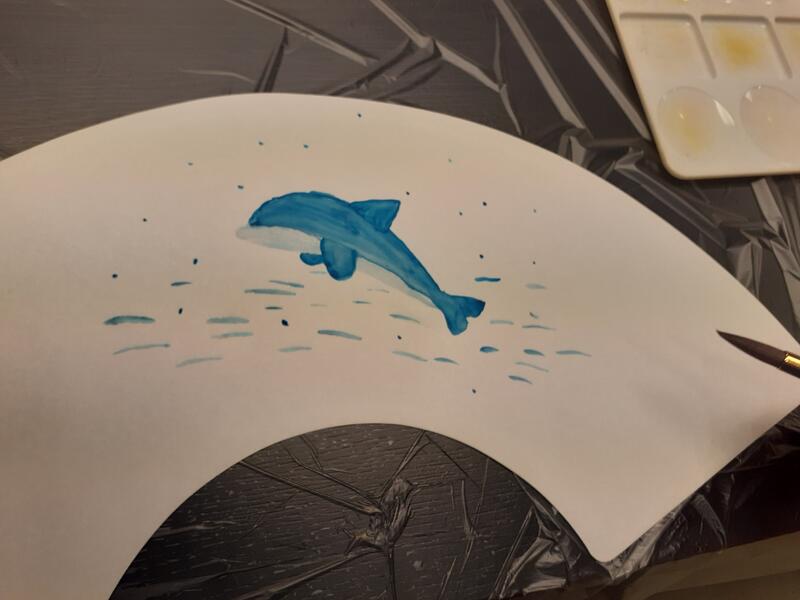

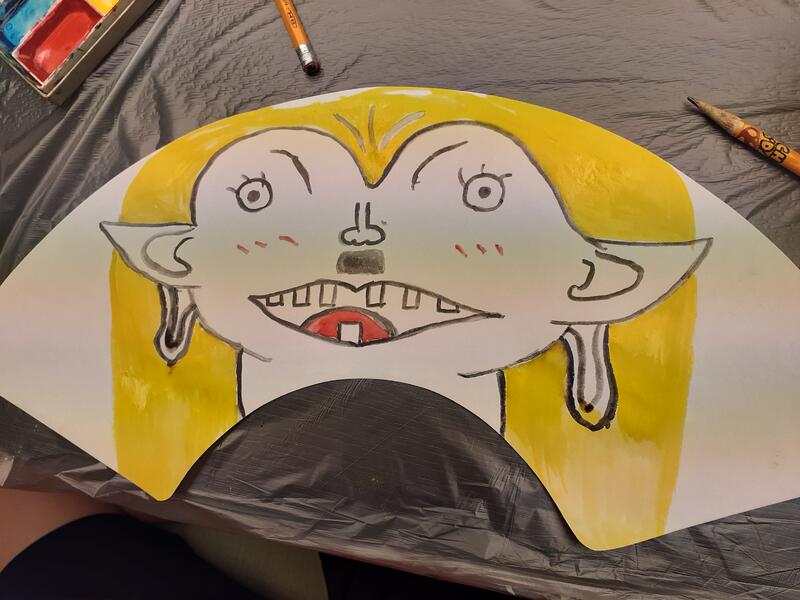

個性溢れる作品たち

全班が無事に帰って来ました

この後は、夕食と入浴、学級会議、さらには8時から宿舎内の大広間で、扇子作りの体験学習があり、昨晩よりも忙しい日程になっています。

待ちに待ったすき焼きに生徒は大喜びです。

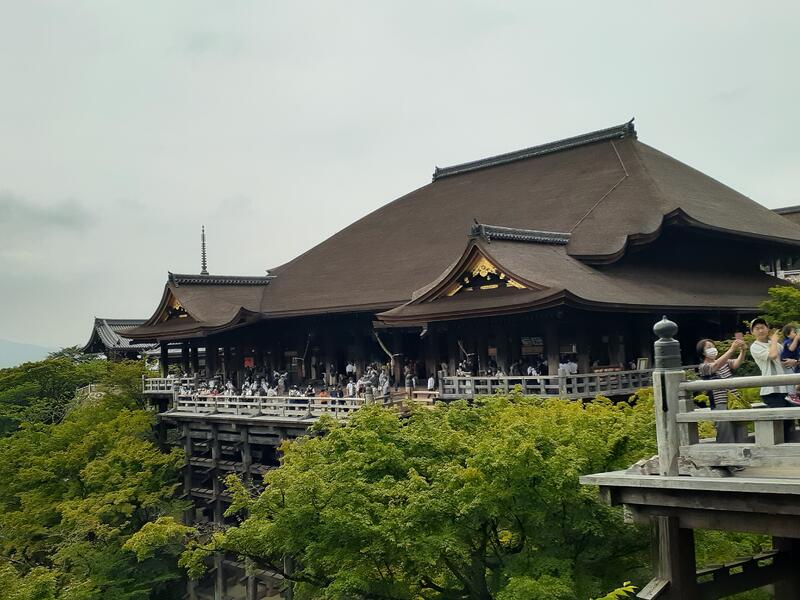

京都市内班別行動

各ポイントにいる先生方から写真が送られてきました。曇り空であまり暑くなく、熱中症の心配はなさそうです。清水寺からの京都市街。