創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

校長雑感ブログ

京都駅到着 京都駅出発 15時13分

ハトヤ瑞凰閣到着 昼食(黙食)

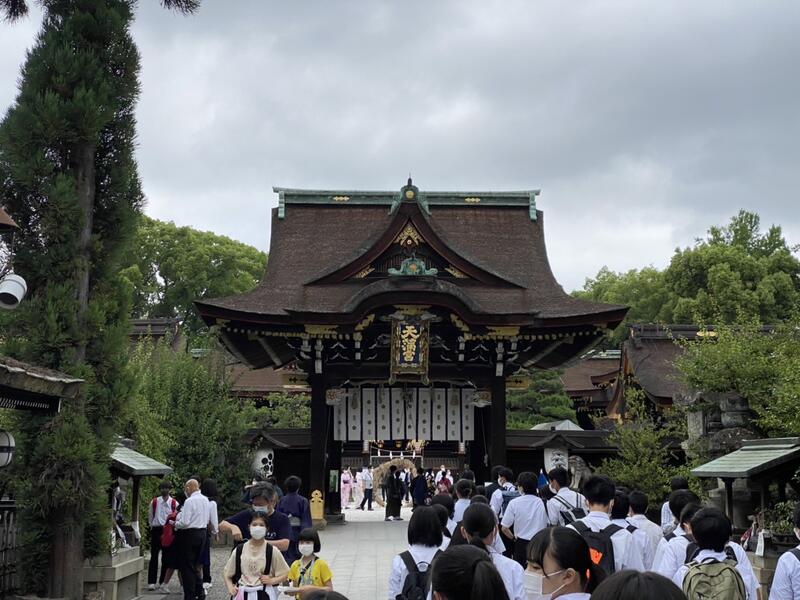

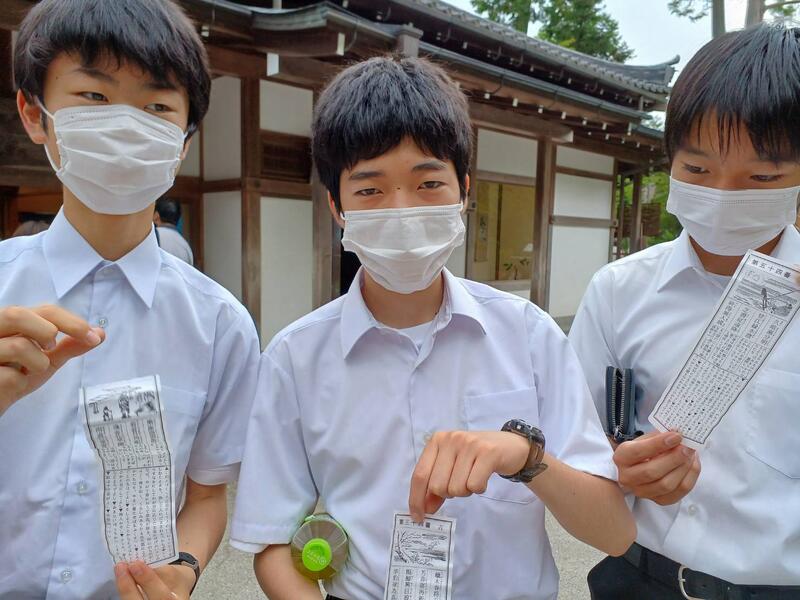

クラス別行動

実行委員による退館式 バス乗車

二泊三日お世話になった平新の支配人にお礼をしました。

3日目スタート

六時半起床、朝食、部屋の片付け、荷物の積み込みとあわただしく始動しました。本日は天気の問題はありませんが、気温が30℃を超える予報です。午前中のクラス別行動は、疲労もあるので、熱中症に留意させます。今朝の朝食は、パン、目玉焼き、サラダ、牛乳、スープ、ヨーグルトです。