|

||||||

文字

背景

行間

テガニっき 令和5年度

5年生 修了式の日

今日は5年生としての最後の出席日です。

1年間の思い出を振り返りました。こんなこともあったねということを、笑いながら話していました。

最後に、みんなでよく一緒に遊んだ「はぁって言うゲーム」をしました。

今年度、5年生は、高学年の仲間入りをし、どんどん頼もしくなっていきました。

学校のために、行事の準備・片付けを率先して行ったり、全校を楽しませるためになかよし遊びのレクを企画して、何度もリハーサルを重ねたり、全校に伝えたいことがあって米についてのプレゼンやディベート会をしたり……。

数えればきりがないほど、様々なことをして、自信をつけてきたと思います。

プレゼン力やタブレット端末を活用する能力も立派でしたが、何よりみんなの、全員で目標を達成しようとする力、人の話を肯定的に聞いたり、ポジティブに突き進んでいこうとする力、人のために素早く行動する力など、人として、素晴らしいと思えるような力をたくさんもっている子どもたちでした。

絶対に、立派な6年生になれると信じています!

(5年担任 戸沢)

4年生 お楽しみ会

学期末,4年生でお楽しみ会をしました。一年間の頑張り貯金が貯まり,今日は1日お楽しみ会です。

子どもたちは授業もある中,休み時間に計画を立てて,今日を迎えました。楽しく仲良く過ごすことができました。

会の中には,国語の学習で撮影した「木竜うるし」の人形劇上映もありました。上映は理科専科の長島先生を始め,校長先生,教頭先生,養護の一瀬先生,生田先生も見に来てくださいました。

1年の締めくくりとして,全員で笑顔で過ごすことができました!

5年生 算数 自分たちで授業をしよう!②③ & お楽しみ会

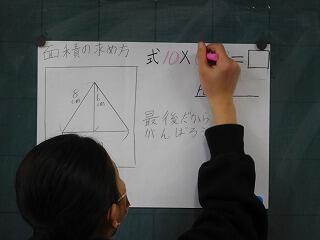

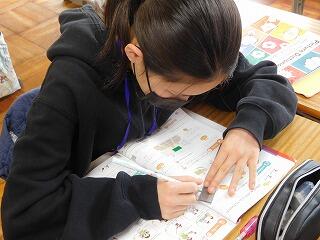

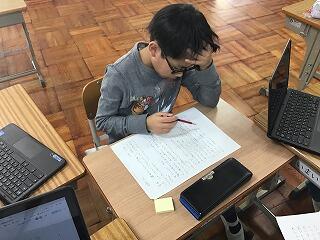

「算数 自分たちで授業をしよう!」の2回目と3回目の授業は、5年生の復習のところを行いました。

まずは、2回目の授業の様子です。3月19日(火)に行いました。

最初に、やり方を忘れてしまったところを確認してから、問題を解く時間をとります。

公約数や速さのところを復習しました。

3回目の授業は、今日行いました。面積や体積など、図形の問題が多く出ました。

最初に、自分で作った図を提示して、説明します。

その後は、それぞれが解く時間になりました。

授業をする側もノートに流れをしっかりメモしていて、聞く側も、ちゃんと反応していました。

今日は、修了式の前日なので、お楽しみ会もしました。ALTが、最後の勤務日なので、一緒にお楽しみ会に参加してくれました。

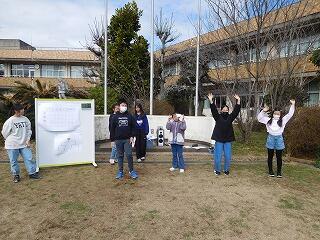

校庭で、久しぶりに氷鬼をしました。トラックの中だけというルールにしましたが、鬼3人、逃げが6人で、あまりつかまりませんでした。とても良い天気の中、のびのびと走っていました。

次はジャングルジム鬼ごっこをしました。

そして、外でのお楽しみ会の最後はドッジボールです。外野がいるドッジボールと、アメリカンドッジ、二つ行いました。同じ学年相手なので、本気で投げ合います。

室内でもお楽しみ会は続きます。

体育館でバドミントンをしました。

教室ではワードウルフをしました。誰が違うお題の話をしているのかを当てます。

ALTが、みんなのために英語のかるたを用意してくれました。帰りの時間に5年生でやりました。今まで習った英語を聞き取り、言われているお題のカードを取ります。

最後、ALTがみんなにメッセージを伝えてくれました。優しく、フレンドリーに接してくれたお礼と、6年生になってもベストをつくしてねというお話でした。

みんなも、「Thank you.」の気持ちを伝えました。

英語では、日常会話からゲーム、オンラインでALTと交流など、いろいろな経験をすることができました。

春はお別れの季節でもありますが、教わったこと、一緒に過ごした思い出、交わした言葉は、消えないと思います。

いろいろな経験をして、立派な6年生になってください。

(5年担任 戸沢)

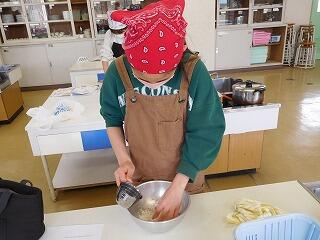

5年生 最後の調理実習 オリジナル白玉

今日は、「いっしょにほっとタイム」の「団らん」の学習で、白玉を作りました。

3回目の調理実習なので、準備も迷いがなく、素早い動きでした。

白玉粉に少しずつ水を入れながらこねていきます。調節がとても上手でした。

白玉をゆでた後は、自分で持ってきた材料で盛り付けをします。フルーツやサイダー、チョコ、しょうゆなど、それぞれの工夫が見られました。

白玉が早く完成した人は、1学期に学習したお茶の淹れ方の復習です。

緑茶が苦手な人も多いようでした。

白玉はみんな大成功です!「団らん」の学習なので、そろって「いただきます」をしました。

とても楽しく会話をし、おいしいものを食べて、いい思い出ができました。

たくさん食べる5年生。もちろん、給食も完食しました。

(5年担任 戸沢)

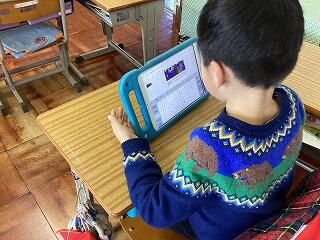

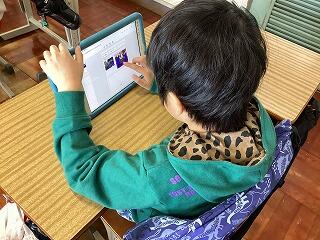

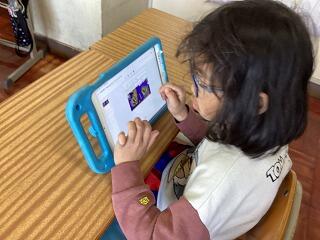

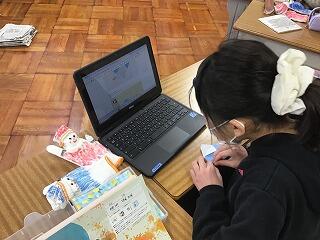

1年 生活科「チューリップ観察」

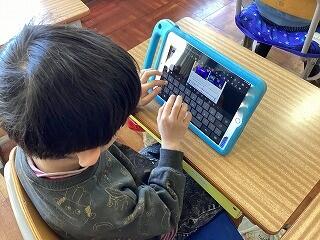

昨年の秋に植えた球根は寒い冬を越えて,2月には小さな芽が出ました。それから1か月,葉が大きなり蕾もできてその先はピンク色になってきました。中には赤い花が咲いたものもあります。もうすぐ修了式なので今日はチューリップの観察をして写真を撮り,最後の観察カードを書きました。今日は最後なので観察ポイントも自分で考え,写真の撮り方や載せ方も自分で工夫をしました。葉や蕾の形を朝顔の時と比較して記録したり,葉や蕾の形がよくわかるように向きを変えて撮影した2枚の写真を載せたりしました。

5月頃の朝顔観察では,観察からカードの記録まで2時間かかっていた1年生も,今日は30分程で仕上げることができ成長を感じました。中には平仮名入力ではなく,頑張ってローマ字入力をしている子もいて感心しました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析 #まとめ・表現

(文責 1年 野本)

5年生 算数 自分たちで授業をしよう!①

5年生は、3学期の初めにも、自分たちで授業を進めたことがありました。

自分たちでの授業「算数の授業をやってみよう!」↓

最後の算数の授業は、5年生が行うことにしました。

自分たちで進める授業は2回目なので、打ち合わせもどんどん進みます。

今日は、3回あるうちの1回目の授業でした。

3人で進めます。

「もとにする大きさに注目して」、「国土をくわしく調べよう」の部分を行いました。

まずは問題を読み、もとにする量、比べられる量、割合がどれにあたるのかを確認します。進める人たちは、流れがきちんと頭に入っています。

みんなが考える時には、授業を進める役の人たちが、理解しているかを確認してまわっていました。

「国土をくわしく調べよう」では、データを見比べて、自分の考えを書くところがあります。

進める役の人が、ジャムボードを用意していたので、そこに考えを書きこみ、共有していました。

とても難しいところでしたが、進める役の人たちがしっかり予習し、その答えになった理由などを尋ねながら進めていたので、理解が深まりました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析

(5年担任 戸沢)

6年生 感謝の卒業式

本日、澄み渡る青空の下、卒業式を挙行しました。

「決意の言葉」を堂々と宣言した後、校長先生から卒業証書を受け取りました。

合唱では、指揮者・伴奏者とも、6年生がしっかりと務めて、心を1つに歌い上げました。

最後は、在校生や先生方など、たくさんの方々に祝福され、手賀東小学校を旅立ちました。

式を終えて、記念写真を撮っていました。この巨大・卒業証書は、子どもたちが書き初めのご指導をしていただいた、書道の先生からサプライズで贈られたものです。改めて、感謝申し上げます。

こうして、6年生は手賀東小学校を巣立っていきました。保護者の皆様、地域の方々、そして会場準備や呼びかけ、歌をしっかりと務めてくれた在校生のみなさん。6年生は本当に感謝をしておりました。本日までお力添え、ありがとうございました。

(6年担任 澤井)

5年生 外国語 「Who is your hero?」

今日は今年度最後の外国語の授業でした。

最近、いつも行っているsmall talkをしました。ALTが一人ひとりに簡単な質問をし、みんなは英語で答えるというものです。

全員、自分のヒーローについてのスピーチをしました。

自分の家族や友達、あこがれの選手など、みんなの個性が出ていておもしろかったです。

「Hello.」

と発表者が言うと、みんなも

「Hello!」

と元気よく答えます。

プレゼンが上手なみんなは、スピーチでもほとんど台本を見ないで話すことができました。中にはジェスチャーをしている人もいて、見ている人も楽しんでいました。

終わったら、友達が質問や感想を発表しました。

その後、英語版のワードウルフのゲームをしました。

全員1枚ずつカードが配られ、一人だけ違うカードになっています。

自分が持っているもののヒントを英単語で言っていき、誰が違うカードを持っているかを当てるゲームです。

最初は、「パンダ」と「ペンギン」でした。

「Cute.」

「Big.」

「Black legs.」

など、簡単な単語を使っていきましたが、すぐに誰が違うカードを持っているか当てることができました。

英語を聞き取ること、伝わる単語やジェスチャーを考えることなどを頑張り、コミュニケーション力がついた1年でした。

(5年担任 戸沢)

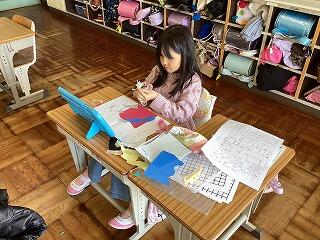

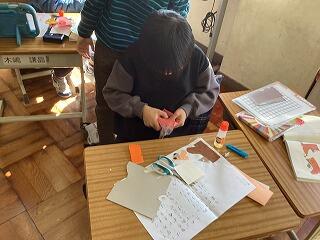

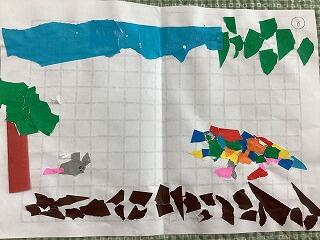

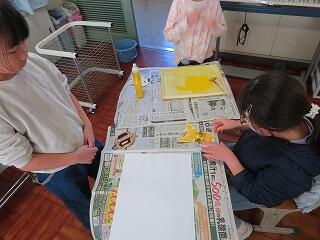

2年生「アレクサンダとぜんまいねずみ」

アレクサンダとぜんまいねずみの絵本作りが進んでいます。

今週は、折り紙を使って絵を作りました。どの子も自分の個性がでている作品を作りました。

絵本を見ながら、見本通りに作る子や文章から想像して作っている子など、様々でした。

また、友達とアドバイスしながらやっている子もいます。

出来上がった作品です。

この後は、みんなの作品をつなげて1つの絵本に仕上げていきます。

(2年担任 河野)

6年生 感謝の卒業式準備

いよいよ、明日は卒業式です。

卒業式に向けて、様々な方々が力を尽くしてくださいます。そういった皆さんに、6年生は感謝の思いを伝えています。

昨日は、本校の用務員さんにお礼を言いました。会場を鮮やかに彩る、黄色い菜の花を準備してくださいました。

そして、卒業式準備に臨む、在校生にも感謝を伝えました。「私たち9人のために、6年生の下校後まで準備をしてくださり、本当にありがとうございます。」と、6年生は感謝を伝えました。

たくさんの方々への感謝で、6年生の心はいっぱいです。明日の卒業式に堂々と臨むことが、最大の恩返しかと思います。明日はどうぞ、6年生をよろしくお願いいたします。

(6年担任 澤井)

6年生 ありがとう一瀬先生

卒業式も間近に迫った6年生です。

本日は、養護教諭の一瀬先生から、すてきな贈り物をいただきました。

それは、成長の記録です。小学校の6年間の間に、身長と体重がどれだけ成長したのかが書かれたものです。ワイシャツのような形になっており、首元にはリボンがあります。そして、このリボンの長さは、小学校の6年間で伸びた身長の長さになっています。

6年生はリボンを手に、自分の体にあててみました。そして、1年生当時の身長を知り、自分がこの6年間でいかに成長したのかを実感しました。

最後は、一瀬先生から、卒業へ向けてのメッセージをいただきました。

一瀬先生は養護教諭として、修学旅行では重いAEDを持って引率職員として子どもたちと行動を共にしました。他にも校外学習や委員会活動、毎日の生活でもたくさんの人がお世話になりました。

贈り物と今までの日々の支えに、一瀬先生に感謝の言葉を6年生は返しました。

(6年担任 澤井)

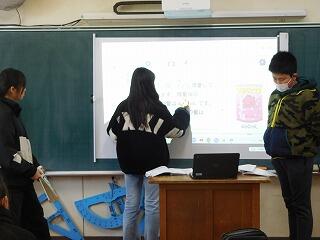

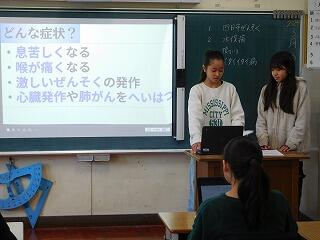

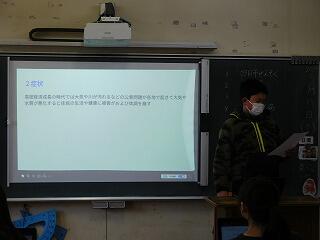

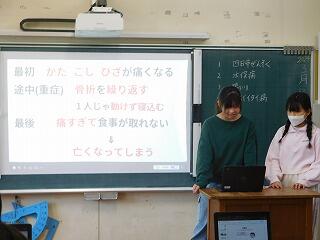

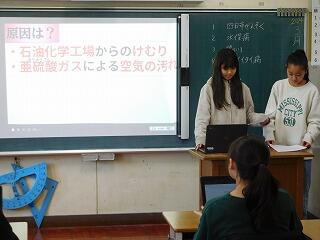

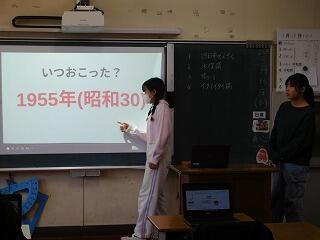

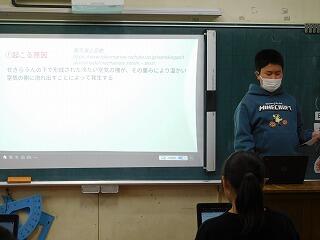

5年生 社会 「環境を守るわたしたち」プレゼン

きっと今年度最後のプレゼンになります。

社会では、公害について調べ、①原因②症状③環境をどう改善していったかを調べてまとめ、プレゼンをしました。

四日市ぜんそくについてです。

水俣病についてです。

鴨川についてです。一人でも、もう余裕をもって発表することができます。

イタイイタイ病についてです。

それぞれが、動画、アニメーション、図などを活用しながら、それぞれの工夫をして、プレゼンを行いました。

環境や人々の健康の大切さ、日本の歴史について考えた時間でした。

そして、プレゼンをする力がとてもついた一年でした。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #表現・まとめ

(5年担任 戸沢)

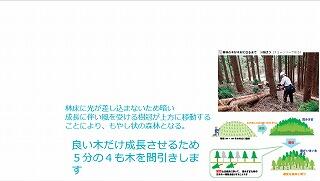

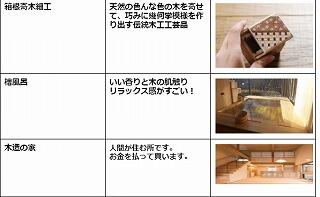

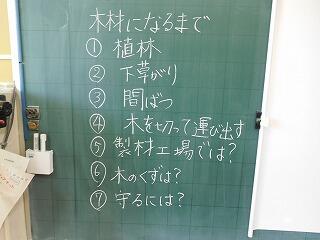

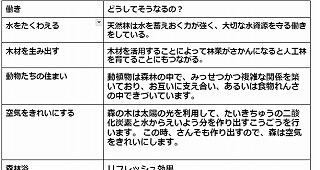

5年生 社会 「わたしたちの生活と森林」

「わたしたちの生活と森林」では、森林の働きや木材ができるまでなどを学習しました。

国語でも白神山地について学習したことを思い出し、国語や社会の教科書から、白神山地の森林の働きを抜き出しました。

森林の木からは木材がつくられることもあります。

木材ができるまでにはどんなことをしているのか、また、木のくずを何に使っているか、森林を守るためにはどうするかなどを、分担して調べ、ジャムボードにまとめました。

今日は、友達がまとめたものを理解し、木材ができるまでの過程などを自分で説明することに挑戦しました。内容をしっかり理解しようと頑張っています。

流れを覚えたら、ペアを作って友達に説明しました。説明につまると、友達がヒントをあげていました。

お互いに説明したら、答え合わせです。自分たちの説明は合っていたか、もう一度ジャムボードを振り返ります。

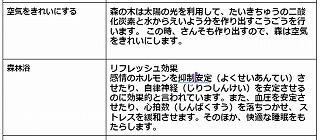

次に、森林の働きをまとめました。森林自体の働きをまとめるグループと、木材の活用の仕方についてまとめるグループに分かれました。

「ひのき風呂ってあれね!」

「森林浴してみよう」

など、楽しみながら調べていました。

まとめた後は、お互いのグループのまとめを読んで、感想を書き合いました。

感想を書いてくれた友達に対して、返事を書いている人もいます。お互いに感想を読んで、学習してよかったという気持ちがさらに高まったと思います。

調べて、必要なところを抜き出してまとめることが、だんだん短時間でできるようになってきました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析 #まとめ・表現

(5年担任 戸沢)

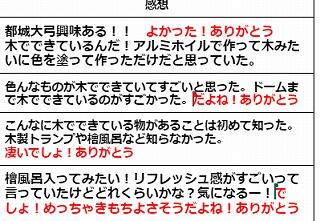

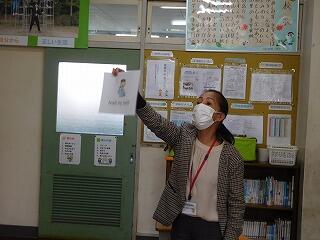

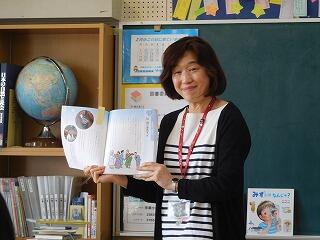

2年生「読書会~はじめてのおつかい~」

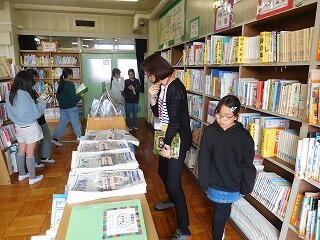

今日は、2年生最後の図書の学習でした。

最後の図書の授業は、筒井頼子作の「はじめてのおつかい」で読書会をしました。

はじめに、大きな本で読み聞かせをしました。とても大きいので、自分の席からもよく見えました。

次に、一人1冊の本が配られました。本を見返しながら、たくさんの発見をしました。

みいちゃんの町の様子をよく見て、気づいたことを発表しました。先生たちも見つけられないような発見をたくさんしていて、子どもたちってすごいなと思いました。

そして、みいちゃんがお家に帰ってから、お母さんとどんな話をしたのかも考えました。

おじさんとおばさんに邪魔されて困ったこと・転んだけど、最後まで泣かなかったことなど、みいちゃんになりきって考えていました。

読書会が終わるとみんな楽しかったと言っていました。

来年度も、たくさん本を読んでほしいと思います。

(2年担任 河野)

2年「自分はっけん」

生活科の自分はっけんで、自分の成長を振り返りながら本を作りました。生まれたときの自分の様子やできるようになったことなどを、お家の人にインタビューしながら作成しました。小さいころの自分の写真を見返しながら、「こんなことしてたんだ」や「このとき、こんなことしてた!」など、つぶやきながら本作りを進めました。

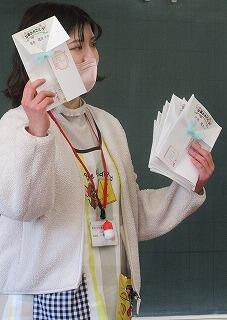

今日は、完成した本とサプライズで用意したお家の人からの手紙を渡しました。みんな、お家の人からの愛あふれるメッセージを読んで喜んだり涙を流したりしていました。

今日、完成した本を持ち帰りました。手紙を読んで、お返事を書いている子もいました。

お家の方々、インタビューやお手紙にご協力していただきありがとうございました。

(2年担任 河野)

手賀東小学校への恩返し 6年生「奉仕活動」

いよいよ、卒業式も間近にせまってきました。6年生はお世話になった手賀東小学校に「恩返し」をしようと「奉仕活動」に取り組みました。

「奉仕活動隊」のたすきも作り、意気揚々と始めました。

力を入れたのは、洗濯機の下があります。洗濯機をどかすことは普段ないので、埃がいっぱいに積もっていました。6年生はたわしを手に、バケツで水を流して少しずつきれいにしました。最後には、見違えてきれいになりました。

さらに、ガスコンロ置き場も、コンロをどかして掃除をしました。こびりついていた油汚れも、一生懸命に落としました。最後には、カガミと同じくらいぴかぴかになりました。

「奉仕活動隊」の6年生です。卒業まであとわずかですが、残りの日々でも感謝を込めて奉仕活動に取り組みます。

(6年担任 澤井)

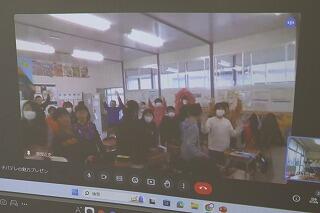

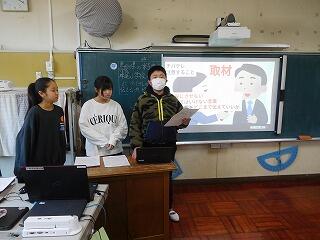

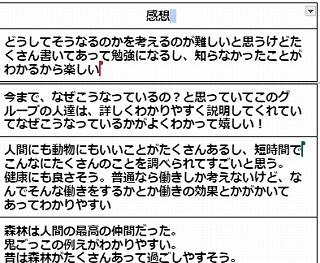

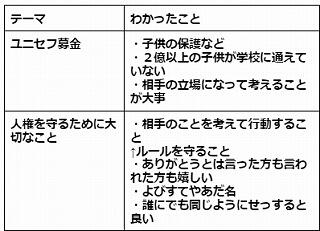

5年生 鳥取県からプレゼン

5年生は以前、鳥取県の米子市立車尾小学校の5年生に、オンラインで、チバテレの魅力を伝えました。

「5年生 社会鳥取県の5年生に、「チバテレの魅力」を伝えました!」↓

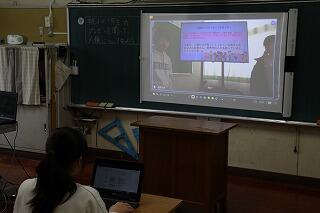

今日は、車尾小学校の5年生が、手賀東小学校の5年生に、プレゼンをしてくれることになっていました。

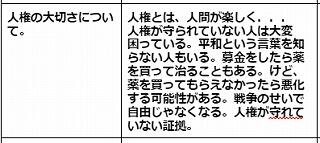

内容は、「人権」です。

5年生は、プレゼンを聞くのをとても楽しみにしていました。

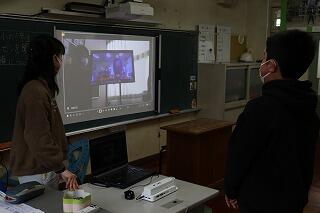

休み時間からオンラインをつなぎ、会話を楽しみました。

ユニセフ募金や、人権の大切さについて説明していました。

こちら側は、ドキュメントにメモを取りながら聞きます。

鳥取県でユニセフ募金を明日まで行っているところがあるので来てくださいという話があり、

「遠い!」

と笑ってつっこみを入れながら、やり取りを楽しんでいました。

4グループのプレゼンが終わった後は、一人ひとり感想を言いました。カメラの前に立って、堂々と言うことができました。

時間があまったので、こちらの5年生は、学習発表会で披露したダンスと歌を見てもらいました。

恥ずかしがりながらも、全部踊りきりました。

車尾小学校の5年生は、もうすぐクラス替えがあるそうです。「クラス替え」の概念がない手賀東小学校の5年生の中には、

「クラス替え?」

と不思議な感覚になっている人もいました。

お互い遠い県ですが、オンラインでやり取りすることによって、とても近く、親しみを感じました。また、子どもたちにも、「伝えよう」という思いが育ったと思います。

車尾小学校の5年生のみなさん、ありがとうございました。また会えると良いです。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集

(5年担任 戸沢)

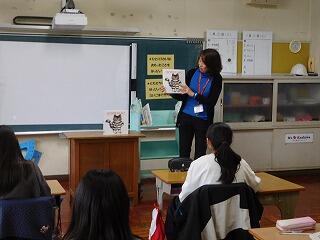

5年生 読書会 「100万回生きたねこ」

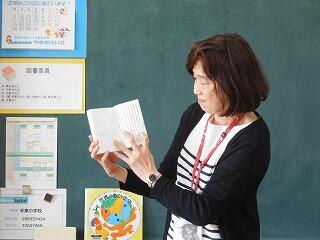

今日は図書館指導員と、読書会をしました。

読書会の約束は、一人一回は自分の考えを言うこと、友達の意見は最後まで聞き、否定しないことです。

本は、有名な「100万回生きたねこ」です。

人数分の本を用意してもらって、まずは読み聞かせを聞きました。

終わったら、どのページが心に残ったか、それぞれの意見を発表しました。

ねこが家族に囲まれているところや、泣いているところを選んだ人が多かったです。

次に、なぜ、ねこは生き返らなくなったのかと、なぜ、今までは生き返っていたのかを考えました。

初めて自分より大切なものができて、人生に満足した、今までは満足できていなかったなどの意見がありました。

お互いの意見を否定せずに聞き合えるので、安心して発言できる雰囲気がありました。

最後は、筆者の佐野洋子さんの旦那さんである、谷川俊太郎さんの本を読み聞かせしてもらいました。

いろいろな意見を聞くことができて楽しかった、またやりたいという感想が多かったです。

じっくり考えたり聞いたりする、充実した時間になりました。

(5年担任 戸沢)

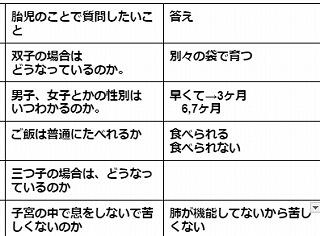

5年生 理科 「人のたんじょう」

5年生の理科の最後に学習するのは、「人のたんじょう」です。

胎児がどのように成長するのかを教科書で確かめた後、疑問をドキュメントに書き出しました。

「おうちで答えを聞ける人は聞いてきてね」

と言うと、何人かがおうちで質問し、答えをドキュメントに書いてきてくれました。

同じ質問にも、人それぞれ違う答えがある時もあって、子どもたちは興味をもって読んでいました。身近な方の体験を知ることができて、「人のたんじょう」について理解が深まりました。

ご協力ありがとうございました。

DVDも見て、赤ちゃんが産まれるのを待つのはどんな感じなのかを知りました。

親は、産まれてくるのをとても楽しみに待っていたのだということがわかりました。

次は、妊婦体験をしました。どれくらい体が重くなるのかがわかりました。

「重い!」

「階段上れない」

「優先席、絶対ゆずる!」

と言っている人もいました。

【児童の振り返りから】

・赤ちゃんを産むときは本当に痛そうだったから生んでくれた親に感謝する。

・妊婦体験をして、思ったより軽かったけど、これを1日やったりお腹を蹴られたりしたら無理かもしれないから妊婦さんって凄いんだなぁとわかった。

・わからないことを家の人にみんなが聞いていて、わからなかったことがみんなわかった。生まれる前には、お腹の中で色々なことがおきているとわかった。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報収集 #整理・分析 #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

6年生 「感謝」の卒業式へ向けて

6年生にとっての小学校生活も、あと一週間を残すのみとなりました。先日まで、卒業式練習に励んでいます。

卒業式に向けて、担任として6年生に最も伝えていることは「感謝」です。保護者の方々、地域の方々はもちろんですが、卒業式に携わるすべての方に対してです。卒業式という自分たちが主役となる行事のために、在校生は足を運んでくれています。歌も一生懸命に歌ってくれます。呼びかけの練習もしてくれます。入場と退場は、大きな拍手を送ってくれます。「そういったことへの感謝」も、6年生には話しました。

6年生は卒業式の全体練習の前に、代表者が必ず在校生へ挨拶をしています。担任は「感謝を込めて挨拶をしましょう」というだけで、内容についての言及はしておりません。先日の代表者は「この寒い体育館にきて、ぼくたちの練習に力を貸してくださり、ありがとうございます」と、雪が降って寒い中という、相手を慮る感謝を述べていました。

在校生の卒業式に臨む態度は本当に立派で、姿勢も正しく、私語などする人もなく、心を込めて歌声を響かせ、呼びかけの声を出してくれています。そんな在校生に担任共々、6年生は本当に感謝をしています。主役たる6年生は、そんな在校生に感謝を込めて練習に励み、よい卒業式にすることが最大の恩返しと思っています。

3月11日は卒業式の予行練習があります。もちろん、6年生もまだまだ未熟な部分はたくさんありますが、当日まで練習を重ねて成長し、よい式になるよう自らでつくりあげていくことを目指しています。

(6年担任 澤井)

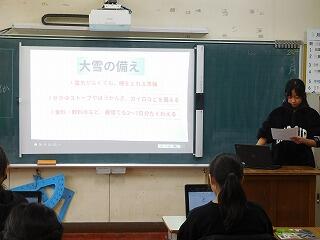

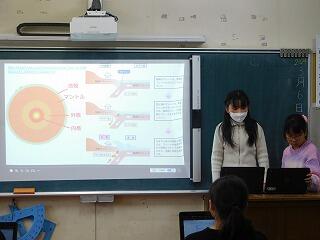

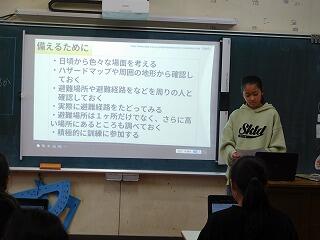

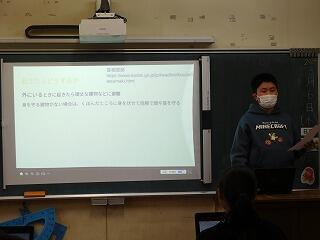

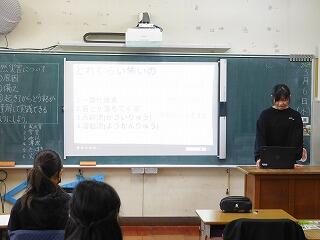

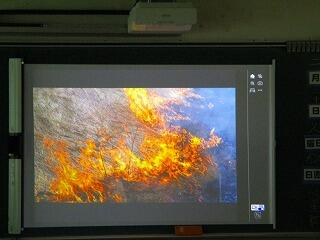

5年生 社会 「自然災害を防ぐ」プレゼン

5年生の社会では、自然災害について学習しました。今回は、自分の調べたい自然災害をひとつ選び、①起こる原因②備え③起きたらどうするかの3つを必ず入れて説明するプレゼンを作りました。

基本的に一人で作りますが、地震は一番起きやすく、内容もたくさんあるので、二人で作りました。

教科書、資料集、インターネットなどを使って調べました。

3月6日(水)にプレゼン本番を行いました。聞いている人は、ドキュメントにメモしています。どの災害についての知識もとても大切です。大人になったら、火山の近くや大雪が降る場所に引っ越す可能性もあるかもしれないという話もしました。

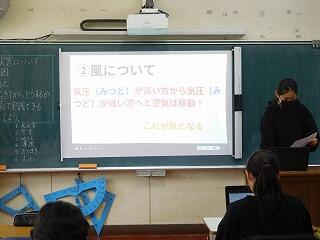

最初は風水害についてです。風については、気圧などの難しい話でしたが、短くまとめて伝えることができました。

終わった後は、友達が感想を伝えます。

次は、雪害についてです。なだれや路面凍結についても説明していました。このあたりの地域ではあまり起きないことなので、画像を見て、どんなことが起きるのか具体的に知ることができました。

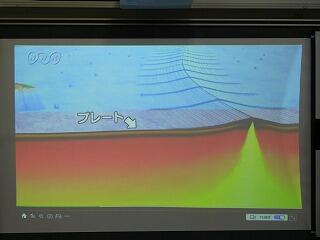

地震についてです。起きる原理は難しいですが、画像を大きく表示したり、動画を見せたりしてわかりやすく説明しました。また、地震によって窓ガラスが割れた画像と、ガラスに保護フィルムを貼るとこの程度で済むという画像を比較したので、ガラスの危険さやどうするべきかが一目瞭然でした。

地震と関係のある、津波についてです。地震のグループは、プレートについてを動画で説明しましたが、教科書を使ってプレートの動きを表現するという工夫をしていました。

たつまきについてです。5年生はたつまきについてあまりイメージをもっていないようでしたが、日本でも起きることがあります。近くに建物がない時のためにも、「周辺に身を守る建物がない場合には、水路などくぼんだところに身を伏せて両腕で頭や首を守ってください」という説明がありました。

最後は、火山についてです。台本を使わずに伝えていたので、みんな話に引き込まれていました。噴火などの難しいところで動画を見せていたので、わかりやすかったです。

国語の「ひみつを調べて発表しよう」でも、一人ひとりが自分の好きなひみつについて調べてプレゼンをしましたが、調べてまとめて表現する情報活用能力がすごく身についていると感じます。1学期はグループでプレゼンを行っていましたが、一人でもそれを行うことができるところが素晴らしいです。

次回は、公害についてをプレゼンします。5年生最後のプレゼンになると思います。楽しみです。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報収集 #整理・分析 #まとめ・表現

(5年担任 戸沢)

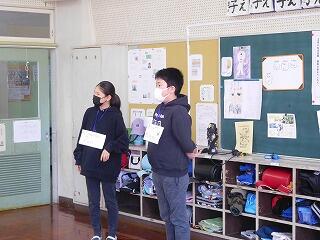

在校生 卒業式練習

今日は、2時間目に全校での卒業式練習を行った後、3時間目に在校生のみの卒業式練習を行いました。

ねらいは、在校生が、気持ちをこめて卒業生を送ることができるようにすること、卒業式への気持ちを高めること、5年生が次の6年生としての自覚をもつことです。

そのため、5年生がリーダーとして練習を進めました。

今回は、①呼びかけ②歌 を練習しました。

呼びかけも歌も、一回通してから、細かいところを練習していきました。

1~4年生の周りに5年生が立ち、姿勢や歌い方などのアドバイスをしました。

最後は校歌の練習でした。

「元気いっぱいでとてもいいです」

と5年生の歌担当リーダーもほめていました。

最後まで一生懸命に練習に取り組んでいました。

明日は卒業式の通し練習です。きっと今日の練習を生かし、気持ちの伝わる呼びかけや歌になると思います。

(5年担任 戸沢)

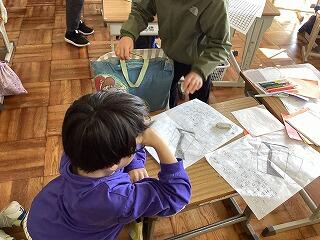

4年生「木竜うるし(人形劇)」

4年生の国語の授業では,「木竜うるし」という物語を学習しています。その中で人形劇をしようと伝えたら子どもたちは大喜び。場面毎に分かれて,それぞれ準備をしています。登場人物の人形を作るだけではなく,背景やセットも作っています。

本番に向けてどんな劇になるのか,今から楽しみです。

物語に出てくる木彫りの竜を作ったり,自分の担当場面の読み方を考えたりしました。

4年担任 石川 駿

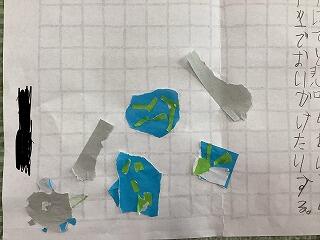

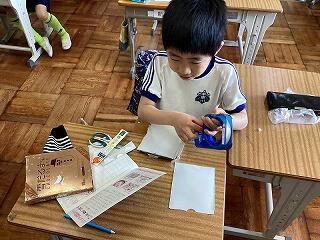

2年生「アレクサンダとぜんまいねずみ」

国語でレオ=レオニの「アレクサンダとぜんまいねずみ」の学習をしています。

このお話は、絵本にもなっています。絵は、デザインペーパーや新聞紙でコラージュで作られています。

そこで、2年生は折り紙でコラージュを作り、アレクサンダとぜんまいねずみのオリジナル絵本を作ることにしました。

グループで分担し、1人3ページ作ります。今日は、自分のページを視写します。クラスルームに見本を送り、それを見ながら本文を書いていきました。

書いたところをペイントで消しながら、書いています。自分でやり方を工夫しながら、取り組んでいます。

来週から、折り紙を使ってデコレーションをしていきます。どんな絵ができあがるか楽しみにしています。

(2年担任 河野)

5年生 じゃがいもを植えよう!

5年生は、来年度の理科で使うじゃがいもを植えました。

まずは、理科支援員に植え方の説明を聞きました。

じゃがいもとじゃがいもを40cmくらい離して植えるという説明を聞き、40cmとはどのくらいか手で確認していました。

一人につき2個ずつ植えます。

肥料のまき方も教わりました。

最後に、じゃがいもにどのくらい土をかぶせるかを確認してから、実際にやってみました。

立派なじゃがいもが育つといいですね。

じゃがいもを植えた後は、学級委員を中心に、クラスの今月のめあてを決めました。口々に案を言っていき、必要な場合は意見をまとめて、どれにするか決めます。話し合いはとても慣れています。

学校全体のめあてが「学校をきれいにしよう」なので、クラスでは、「(放送の)音楽が鳴る前にそうじを始めよう」になりました。自分たちがもっとできるようになった方がいいところをしっかり考えていました。

(5年担任 戸沢)

2年生「はこの形」

算数の時間に、はこの形の学習をしています。

今日は、前回に切り取ったはこをきれいに組み立てました。

はこを組み立てるために、辺と辺をつなげること・向かい合う辺の長さをそろえたほうがいいと考えました。

自分たちの考えが正しいか、ためしてみました。

セロテープで貼り付けて、解体したはこがすべてきれいに組み立てることができました。

自分たちの考えが正しいとわかって、みんな嬉しそうでした。

だんだんはこの形がわかってきた2年生でした。

2年担任 河野

なんでも頑張る5年生

今日は、卒業式に向けて体育館掃除とワックスがけを行いました。7人ですが、全力で行い、5・6時間目で体育館をピカピカにしました。始まる前からやる気十分です。

詳しくはこちらをご覧ください。「5年生 体育館清掃」↓

前回、5年生が企画したなかよし遊びを全校で行いました。

「なかよし遊び」↓

後片付けも自分たちで丁寧に行いました。

ビブスについた草を外ではらって、きちんとたたみました。

何事にも一生懸命取り組む5年生です。きっとこれから先も、いろいろなことに気づいて、人を助けることのできる優しい大人になれると信じています。

(5年担任 戸沢)

5年生 体育館清掃

3月に入り,体育館の壁が少しずつ卒業式に向けて,きれいになっています。

5時間目に5年生が体育館のワックスをかけるために,体育館に集まっています。

清掃時間に体育館清掃もありましたが,ワックスを塗るために『水拭き』から始めます。

5年生ですが,水拭きの仕方を確認しています。埃を取り残さないような工夫も話の中にありました。

もちろん,分担も活動前に決めています。

作業開始です。舞台の上では,端にある演台を中央に運んでいます。端から水拭きするようです。

さすが,4月からは最高学年になる5年生。水拭きの仕方が上手です。時間内にきれいになるよう,心を込めて作業しています。

ワックスの作業になりました。塗り残しがないようにていねいに作業をしています。

声をかけ合いながら,確実に仕事を進めています。

ピアノも体育館の入口の外に出されていました。床が乾くまでここにおいておきます。

卒業式に向けて,人数の少ない5年生ですがみんなで協力して時間内に作業を行っている姿が,とても頼もしいです。

6年 卒業を前に

3月となりました。卒業を控えた6年生教室には、卒業式までのカウントダウンの表示があります。

残り日数と共に、思い出の写真が入っています。

感心するのは、これは児童による自発的な活動によるというところです。担任から促したわけでなく、新聞係の児童から「卒業式までのカウントダウンを作っていいですか?」と、打診があって実現したものです。

ともすると、係活動は「楽なものを」と、つい考えがちです。この活動は新聞係という活動を越えて「これがあったら、クラスはもっといいもになる」が、行動の原点にあります。その姿勢が、担任として感心し嬉しいものでした。

昨日、学級のメンバーで写真を撮りました。

3月1日も終わり、カウントダウンは「10日」となりました。

(6年担任 澤井)

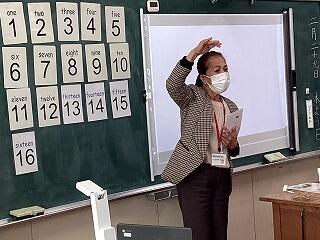

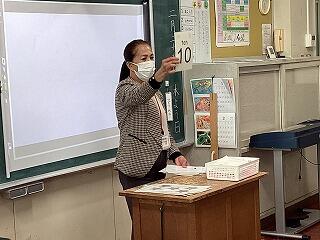

1年 外国語活動

今日はエルサ先生による外国語活動がありました。初めに今日の天気や気分を話し合いました。カーテンを開けて「It's sunny!」と元気よく答えていました。

次に1から20までの数の言い方を教わりました。「Seven Steps」の歌も楽しく歌いました。エルサ先生のジェスチャーで楽しく覚えていきました。カードに描かれた絵の数も数えました。

次は耳で聞いた数のハートを取るゲームをしました。取ったハートをグループごとに数えると数が合うグループと合わないグループがありました。

更にゲームが続き,数のビンゴゲーム。カードに数字を書いて,エルサ先生の言う数に丸を付けていきました。

エルサ先生は,1から20までの全部の数を発表したので,全員オールビンゴとなり,ステッカーを貰って楽しく終わりました。

エルサ先生は,昼休みも一緒に「かくれふやしおに」をやってくださり,楽しく遊びました。

(文責 1年 野本)

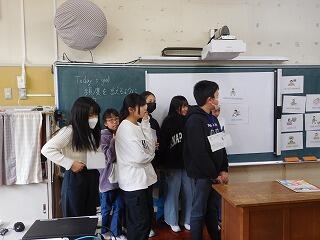

5年生 外国語 頻度についての学習

5年生の外国語では、「Unit8 Who is your Hero?」という学習をしています。

その中で、「always」や「sometimes」など、頻度を表す英語を学習しました。

教室の4か所に頻度を表す英語の単語を貼り、日常的な活動について聞かれたことに当てはまる場所に移動するゲームをしました。

例えば、「brush my teeth(歯を磨く)」などのお題が出たら、毎日行っている場合は、「always」が貼ってある場所に集まるということです。

集まった後は、

「I always brush my teeth.」

と、文で話す練習をしました。

その後、英語の聞き取りをしました。

得意なことを聞き取ったり、登場人物が家事をする頻度を聞き取ったりしました。

最後に、友達の得意なことを、

「Are you good at ~ing?」

を使って聞き合いました。

次回は、友達の得意なことを英語で伝えられるようにしていきます。

(5年担任 戸沢)

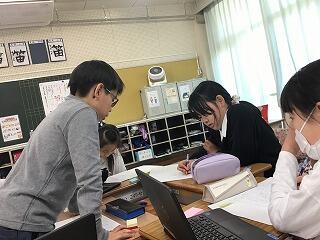

国語「作文『自分の成長をふり返って』」

現在、国語の時間では「自分の成長をふり返って」というテーマで作文を書いています。

今日はその校正の時間でした。子どもたちは事前に書いていた下書きをそれぞれ読み合いながら友達の作文を校正していました。校正のポイントは「外見」と「中身」。

「外見」は原稿用紙の使い方です。書き出しは1マス空けたり、会話文は次の行へ移動するなどの作文の決まりを確認します。

「中身」は作文の内容です。「もっと詳しく知りたいこと」や「具体的に書いた方がいいと思うこと」などを考えて伝え合いました。

子どもたちは書いた子へ「この文はどういうこと?」「この文の読点は必要かな?」と質問し合いながら進めていました。どんな作文に仕上がったのか、とても楽しみです。

3年生 図工「でこぼこさん大集合」

今日、図工の授業で、「でこぼこさん大集合」の授業を行いました。

色々な材料を使いながら版画を作成して紙に写しました。

バレンを使って上手に写すことができました。

(3年担任 谷口)

なかよし遊び

今日は、6年生と一緒にできる最後のなかよし遊びがありました。

2学期までは6年生が担当でしたが、今回は、バトンタッチして、5年生が企画しました。

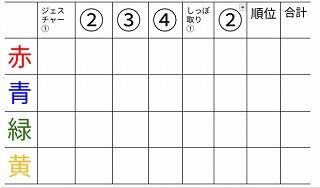

ジャムボードを使って何のレクをするか決めた後、分担して説明を考えました。台本や画像が必要な場合は、自分たちで印刷して、説明する時に使いました。点数表やトーナメント表も自分で作りました。

実は、前日に外で実際にリハーサルをし、さらに改善して2回目のリハーサルを行っていました。

たくさんの道具の準備も自分たちで行います。

そして迎えた本番。

本番は練習と違い、

「どのチームが並ぶの速いかな?」

「赤チーム、頑張ってください」

など、司会の人がさらに盛り上げました。

今回は色別チーム対抗戦です。合計点で優勝が決まります。

最初のゲームはジェスチャーゲームです。自分のチームの中で、好きなものが似た人同士でグループを作り、座ります。その時に声を出してはいけません。ジェスチャーで仲間をつくります。

5年生の手本を見てからスタートしました。

最初のお題は「好きなスポーツ」でした。バスケットボール、野球、サッカーの中から選んでジェスチャーをします。

最初は全員、間違いがなかったので、全部のチームに1位の点数が入りました。

「好きな季節」、「好きな天気」とお題が続き、ジェスチャーゲームが終了しました。

次のゲームはしっぽ取りです。しっぽをマジックテープでつけることができるストラップを腰に巻くので、準備に時間がかかります。でも、しっぽがつけやすくて取りやすいというメリットもあります。お互いに協力してしっぽをつけていました。

しっぽ取りはトーナメント戦でした。

その後、いよいよ結果発表です。合計点が発表されます。

1位は、赤チームでした。

いろいろな学年の人とかかわることができて、楽しいなかよし遊びになりました。

企画した5年生も充実した時間を過ごし、6年生になったらさらにレベルアップしたなかよし遊びを企画したいと言っていました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #表現・まとめ

(5年担任 戸沢)

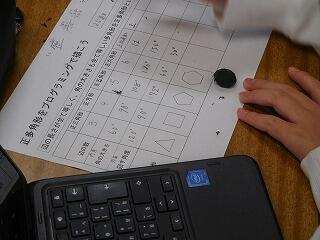

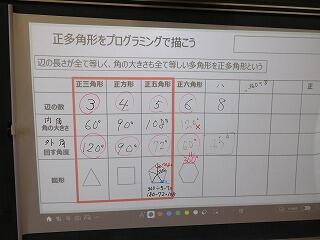

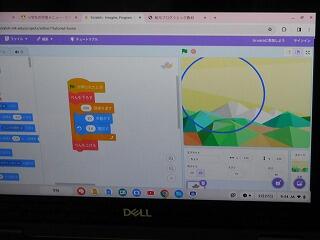

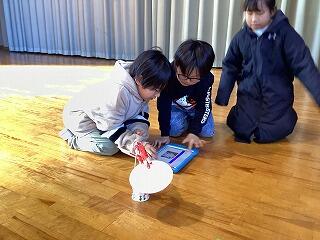

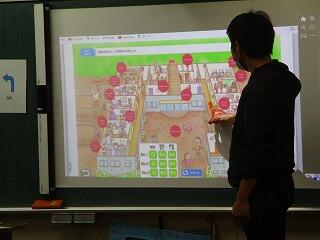

5年生 算数 プログラミングで正多角形を作ろう!

5年生の算数では、プログラミングで正多角形をつくり、規則性を見つける学習をしました。

久しぶりのプログラミングで、「まず正方形を作ってみよう」と言うと、自信のなさそうな声が上がりましたが、だんだん慣れてきました。

コードを組み合わせて、正方形を描くことができた時には、歓声が上がりました。

その後は、正三角形を描きます。

「どうして『60°回転する』という命令じゃできないんだろう?」

という疑問をもち、外角が60°という意味になってしまうので、内角が60°の三角形を作りたい時は、「120°回転する」という命令にしなければいけないことがわかりました。わからない人がいた時は、友達が教えてくれたり、図を使って一緒に考えたりしました。

正三角形、正方形、正五角形……と作って、表に辺の数や角度を記入していきました。

しばらく表に書き込んでいくと、ある規則に気付きます。

「辺の数×回す角度=360°」になるということです。

この規則を使えば、どんな正多角形でもプログラミングで描くことができます。

みんなで、規則を使って計算し、正百角形を描いてみました。

「ほぼ円じゃん!」

という声が出ました。

正多角形の辺の数をどんどん増やしていくと、どんどん円に近づいていきます。

今日は、プログラミングに少し自信がついたようです。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報収集 #整理・分析

(5年担任 戸沢)

1年生 給食指導

給食センターの栄養士さんが来校くださいました。

1年生の教室で,畑での野菜の様子や育ち方,栄養等について紙芝居を使って指導してくださいました。

子どもたちの近くで絵や写真を見せてくださいました。真剣に見ている子どもたちです。質問する子もいました。

「ブロッコリーはどの部分を食べているか?」というクイズもありました。正解を聞いて嬉しそうに手を挙げる子もいました。

大根・長ネギ・白菜・ブロッコリーについて,わかりやすく教えていただきました。

今の時期が一番おいしい,旬の野菜を食べて元気に過ごしましょう。

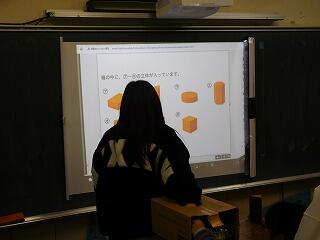

5年生 算数 角柱・円柱さがし

前回の算数では、角柱について知りました。

今回は、まず角柱の性質について調べました。

前回と同じように、一人一つの角柱を持って、側面、頂点、辺の数をそれぞれ数えました。プリントに書いていくうちに、規則性に気づき、計算で求められることがわかってきました。

その後、角柱や円柱が教室にあるかを探しました。

四角柱と円柱はたくさんありましたが、他の種類の角柱はなかなか見つかりませんでした。

磁石も円柱です。

普段、タブレット端末を使うことが多いですが、実物を触ったり探したりするのも大事な学習です。

その後、見取図を描きましたが、全員、よくできていました。

(5年担任 戸沢)

5年生 算数 立体当てゲーム

「角柱と円柱」の学習で、立体当てゲームをしました。

7種類の立体を箱の中に入れ、自分が今どれをさわっているかを当てます。友達からは何をさわっているかが見えているので、答えを言うと、友達が「正解!」と言ってくれます。スクリーンに7種類の立体が映っているので、当たっていた証拠に、実物と重ねている人もいました。

今日は「角柱」という言葉を覚えました。一人ひとつの角柱を持ち、「〇角柱」なのかをみんなで言えるようにしました。

みんなすっかり角柱と仲良くなったので、記念撮影をしました。

次回の算数でも、角柱に会えると良いです。

(5年担任 戸沢)

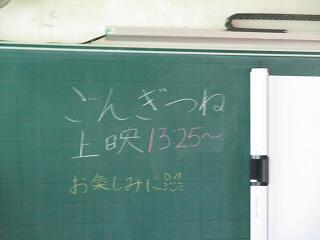

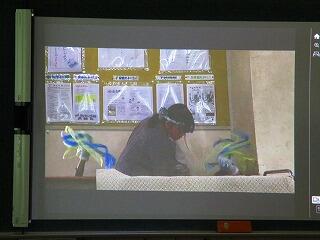

4年生 ごんぎつね

学習発表会で近日公開のお知らせをした「ごんぎつね」の上映会を昼休みに行いました。

入口には会場の案内がありました。ドアの向こうには,チケット担当がチケットを渡しています。

学習発表会で流した映像とは違う,ごんぎつねの上映版を準備しました。

4人で撮影したごんぎつねのお話です。学校内で撮影しています。実際の場所と映像をうまく組み合わせながら作成しています。

川でウナギをとるシーンは,水しぶきも工夫しました。

たくさんの人が見に来てくれました。次回は,来週上映する予定です。

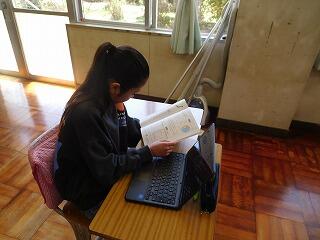

5年生 国語 「ひみつを調べて発表しよう」

「ひみつを調べて発表しよう」では、自分の好きなテーマを決めて、そのひみつについて調べ、クラスの友達に発表する予定です。

図書の時間にも、そのテーマについての本を探すことにしました。

図書の時間、まずは図書館指導員から本の紹介をしてもらいました。

最近の道徳で学習した、「同じ空の下で」という世界の子どもたちの話にちなんだ本です。

いろいろな国の挨拶の動作を聞いて、びっくりしたり興味をもったりしていました。

他にも、道徳の「クマのあたりまえ」や「友の命」などに関係のある本も紹介してもらいました。

その後、いつもの通り、本の返却と貸し出しをしました。

そして「ひみつを調べて発表しよう」での調べに使う本を探しました。

見つからない時は、図書館指導員に相談していました。

本を見つけることができたので、次回からの調べ学習が楽しみです。

(5年担任 戸沢)

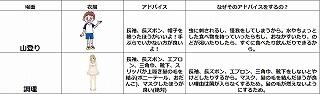

5年生 家庭科 「暖かく快適に過ごす着方」

前回の家庭科では、冬に暖かい服装をすることを学習しました。自分が今着ている服の素材を確かめたり、どんな服装をしたらよいかをスプレッドシートに書きこんだりしました。また、画像を貼りつけて暖かい服装を表現しました。

今回は主に、なぜその服装をした方がよいのかを考えました。

例えば、体育の時になぜ体操服を着るか、水泳の時になぜ水着を着るかなどです。

スプレッドシートに自分の考えを書いて、お互いに確認した後、体操服やジャージをさわってみました。自分が今着ている服に比べると、すごく伸びることにびっくりしていました。

【児童の振り返りから】

・今までは当たり前だったけど自分たちはその時の状況に合わせて服の着方を何度も考えていることがわかって驚いた。これからは服の着方を考えるときは、今までよりもっとその状況にあった服を着たい。

・今度から、気温や天候によって、衣服を変える。運動系や私服は、大体、動きやすい服だった。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報収集 #整理・分析 #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

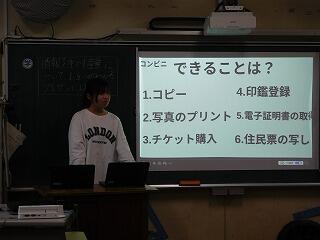

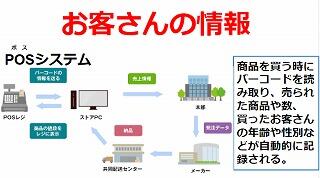

5年生 社会 「情報を生かす産業」プレゼン

5年生は社会でプレゼンをたくさん行ってきたので、慣れてきました。

今回は「情報を生かす産業」について、分担した範囲を友達にわかるようにプレゼンをします。

今回は、プレゼンをしていない人は、ドキュメントにメモをしながら聞きました。友達のプレゼンが終わった後は、質問や感想を言いました。

今までたくさんのプレゼンを行ってきたおかげで、スライドの作り方がとても見やすくなり、前を向いて話すことができるようになりました。チバテレの方にアドバイスをいただいたことも、よい変化につながりました。また、発表する時にプロジェクターに自分の端末をつなぐことも素早くなりました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報収集 #整理・分析 #表現・まとめ

(5年担任 戸沢)

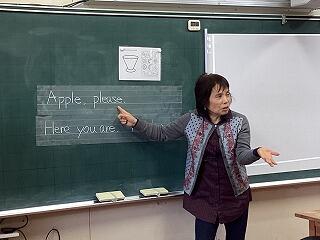

1年 外国語活動

今日の5時間目は外国語活動がありました。久しぶりに教室に来てもらったスー先生。でも子どもたちはすぐに仲良しになりました。そして,初めは英語の音楽「Head, Shoulders, Knees, And Toes」に合わせて楽しく体を動かしました。体の部分の名前もちゃんと覚えている子がたくさんいてびっくりしました。以前にもやったので,後半は反対に歌いながら体を動かしてみました。

次はグループになってパフェを作るゲームをしました。パフェの材料になるものの名前を覚えてルールを確認しました。じゃんけんに勝ったら好きな材料がもらえるのですが,必ず「Apple, please.」というようにお願いしないといけないこと。またもらったら「Thank you.」とお礼をいうことです。皆,真剣にルールを確認し,いよいよスタート!

材料が集まりきったグループは,フルーツやアイスがたっぷり乗ったパフェを作って楽しみました。

最後に,もう一度,お願いの仕方とお礼の言い方を確認して終わりになりました。お家でお願いする時も「~ please.」と言うかもしれません。その時はぜひ「Here you are.」と答えて渡してあげてください。

(文責 1年 野本)

4年生 外国語活動

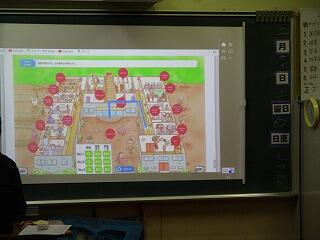

4年生外国語活動の時間です。今日は,ある学校の教室地図を見ながら,指示された教室がどこなのかを考えたり,黒板の方向を示す資料を見ながらお気に入りの部屋を案内したりしました。

聞き取った外国語を発音したり,映像を見て考えたりと真剣に取り組みました。

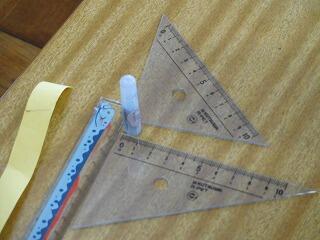

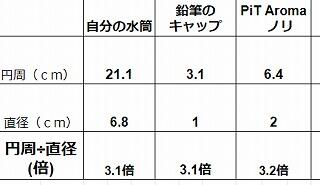

5年生 算数 いろいろなもので円周÷直径を測ろう!

5年生の算数では、円周について学習しています。

今日は、円周÷直径にはどんなきまりがあるのかを、いろいろなものを測って確かめました。

円周を測るには紙テープ、正確に直径を測るには三角定規を使います。

水筒やえんぴつのキャップ、トイレットペーパーなど、教室の中から円を探しました。

測った結果は、スプレッドシートの表に書きました。友達の記録も見ることができるので、みんなで一緒にきまりを見つけることができます。

円周÷直径は、大体、3,1倍か3,2倍になっていました。

次回は、円周を計算で求める方法を考えます。

いよいよ明後日は学習発表会です。

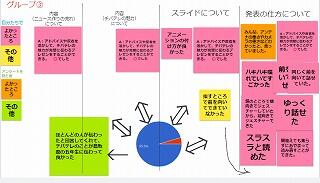

今日は、自分たちでリハーサルをした動画を見て、改善点やよかったところをジャムボードに書き、きちんと共通理解したいことは口頭で確認し合いました。

5年生が今まで学習してきた内容が、10分間の発表につまっています。

明後日、ぜひ、ご覧ください。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報収集 #整理・分析 #表現・まとめ #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

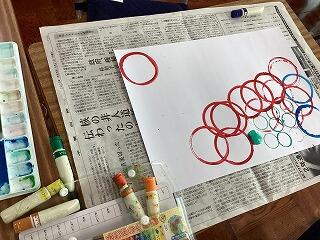

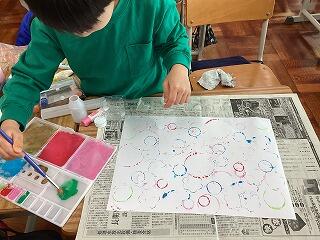

1年 図工「スタンプ スタンプ」

昨日の図工では,身の回りの材料を使ってスタンプ遊びを楽しみました。

まずは,好きな絵具をパレットに出して準備をしました。絵具は少し濃い目に作るとくっきりとした形が映せます。

次に,ラップの芯やペットボトルのキャップなどを,準備した絵具に付けて形を映してみました。同じ形がいくつも映せたり,同じ材料でも絵具を付ける部分によって違った形が映せたりして,スタンプならではの楽しさを味わうことができました。

絵具の色や材料を変えながら,いろいろな映し方を試し,素敵な作品が完成していきました。

最後は,絵具セットの片付け。初めて使った時から比べると,随分と上手になりました。

(文責 1年 野本)

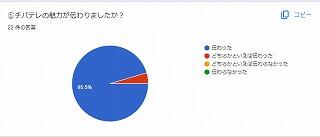

5年生 社会 鳥取県の5年生に、「チバテレの魅力」を伝えました!

5年生は1月から、鳥取県米子市立車尾小学校の5年生に、オンラインでチバテレの魅力を伝えるために、今までプレゼンの準備を頑張ってきました。

「5年生 社会 『チバテレの魅力』をさらに伝えるプレゼンに改善」↓

今まで、チバテレの方や、6年生など、たくさんの人にお世話になり、プレゼンをレベルアップさせてきました。

2月13日(火)は、ついにプレゼン本番でした。

直前まで練習や最終確認に励んでいました。

本番、Meetをつなぐところから始まりました。

「人数多い」や「すごく元気!」など、驚いていましたが、車尾小の5年生が緊張していないと聞くと、自分たちもほっとしていました。

はじめの言葉を言って、プレゼンスタートです。

おわりの言葉も言って、無事プレゼンが終わりました。

クイズをする場面でも、パソコンの画面を見ると、車尾小学校のみんながちゃんと3択クイズで手を挙げて反応してくれていることがわかりました。

みんな、1時間目のリハーサルの時よりも上手でした。本番に強い5年生です。

チバテレの方にもらったアドバイスである、伝える相手を見る、指し棒で指してから言葉を話すなどがしっかりできていました。

車尾小学校のみんなと手を振ってMeetを切りました。

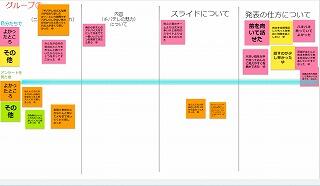

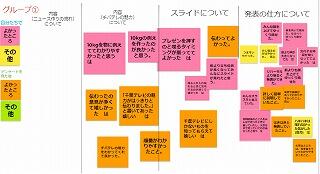

その後は、自分たちでどうだったか、ジャムボードを使って振り返りをしました。

その後は、個人で振り返りを書きます。今回の自己評価は、全員Aでした。今まで一生懸命取り組んできたことを、自分たちでも感じています。

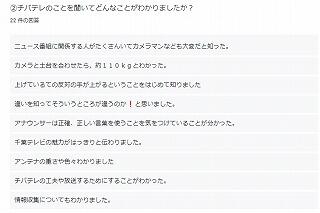

翌日、お願いしていたアンケートの答えがきていたので、再度振り返りを行いました。

鳥取県の魅力も教えてくれました。

なんと、「チバテレの魅力が伝わりましたか」という質問に対して、「伝わった」「どちらかというと伝わった」と回答した人が100%でした!

アンケートの回答を見ながら、グループごとにさらに振り返りを進めます。自分たちだけで振り返った時と、アンケートを見て振り返った時で、付箋の色を変えて、ジャムボードに書き込みました。何度も行ってきたリハーサルの時よりも、さらによいところが光っています。相手から、「チバテレの魅力が伝わった」と言ってもらえたことは、5年生の成果であり、自信になったと思います。

本番の時に動画を撮っていたので、それを見て振り返ることもできました。

よかったところもたくさんあるけれど、自分たちでもっとよくできるところもあるようです。

精一杯取り組んで、自分たちの成果や努力を認め、でも、さらに伸びていこうとするところが素晴らしいです。

何ヶ月にもわたっての学習が、今日で終わりを迎えました。

5年生、本当に、よく頑張りました!

【児童の振り返りから】

・前の振り返りと今日の振り返りで比べると直した方がいいものがへっていた。 チバテレの魅力がハッキリと伝わったと書いてあって今まで練習してよかったと思った。鳥取には千葉にも負けない魅力があってすごい。

・チバテレの魅力を鳥取県の5年生が全員わかってくれてスライドを作ってプレゼンをしたかいがあったと思う。自分たちで目標を決めてそれを達成するために頑張る力がついたと思う。

・リハーサルよりも上手くいえていたから鳥取県の5年生に伝わっていてすごく嬉しかった。3人で協力しあった結果、鳥取県の5年生にほぼ伝わっていてこれまで一生懸命やってきて良かった。

・今まで何ヶ月もチバテレのことのプレゼンを頑張ってきてリハーサルをしたり、六年生たちに見てもらったりしてアドバイスやいいとこを言ってくれたから直したほうがいいところを改善できて、本番になってうまくできて良かったと思う。チバテレのプレゼンをして、次プレゼンをするときに自分から進めることができることができると思う。

・みんな、発表も最初より全然良かったし、2学期から作っていたから、すっごい達成感がある。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #表現・まとめ #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

2年生 ハッピー大会(おもちゃ大会)

まちにまったハッピー大会を開催しました。

学校のみんなに楽しんでもらおうとやる気まんまんです。

自分たちが改良を重ねて作ったおもちゃとそれを紹介するスライドをもって体育館に行きました。

たくさんのお客さんがきて、それぞれのおもちゃで遊びました。

どのおもちゃも楽しんで遊ぶ様子が見られました。

この日のために、わかりやすいスライドや宣伝するためのポスターを作ったり、呼びかける放送を流したりと自分たちでよく考えながら取り組みました。

みんなが笑顔になっていたので、ハッピー大会は大成功でした。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #表現・まとめ

(2年担任 河野)

山ゆりタイム

今週の山ゆりタイムは,長縄です。全校児童が体育館に集まり,準備運動をして学年毎に取り組みます。

久しぶりの長縄でしたが,みんな一生懸命に取り組みました。

保健委員会の活動

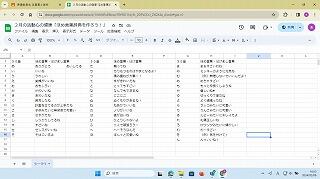

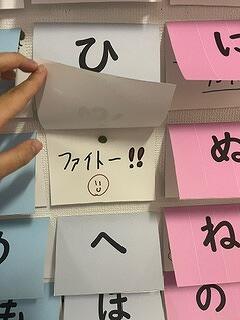

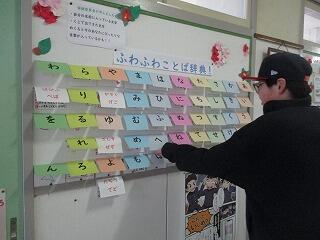

2月の保健委員会では「ふわふわことば辞典」を作りました。

ふわふわ言葉とは,例えば「ありがとう」、「ごめんね」や「す ごいね」、「かわいいね」、または「大好きだよ」とか「楽しいね」、 「よく頑張ったね」など、言われると気持ちがふわふわして嬉しく なる言葉のことです。 頑張っている時やつらい時に、「ふわふわ 言葉」を聞くと励まされます。そんな言葉を保健委員で50音考えて掲示物を作りました。

まず,皆で相談して50音のふわふわ言葉をまとめていきます。ぱっと出てくるものもあればなかなか出てこない文字もありました。頭の体操のようです。

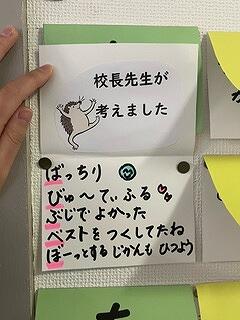

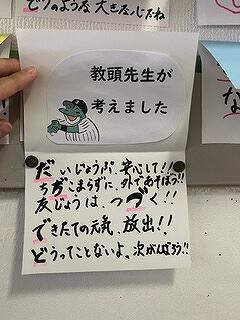

その後,思い浮かんだ言葉をそれぞれのカードに書き写して掲示をしました。時間が足りなかったかつ難易度の高い濁点は校長先生や教頭先生の力を借りました。

次の日から,保健室の前に掲示するとみんな足を止めて「ふわふわことば辞典」を見ています。横にはくじを置いてみました。どの言葉が出ても「ふわふわ言葉」なのではずれはありません。どの子もカードをめくった後は「ふふっ」と笑ったり,出てきた言葉を唱えたりしながら通過しています。保健委員のメンバーが思いついた言葉や作ったカードでほっこりとした気持ちになりました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #表現・まとめ

(養護教諭 一瀬)