|

||||||

文字

背景

行間

テガニっき 令和5年度

5年生 修了式の日

今日は5年生としての最後の出席日です。

1年間の思い出を振り返りました。こんなこともあったねということを、笑いながら話していました。

最後に、みんなでよく一緒に遊んだ「はぁって言うゲーム」をしました。

今年度、5年生は、高学年の仲間入りをし、どんどん頼もしくなっていきました。

学校のために、行事の準備・片付けを率先して行ったり、全校を楽しませるためになかよし遊びのレクを企画して、何度もリハーサルを重ねたり、全校に伝えたいことがあって米についてのプレゼンやディベート会をしたり……。

数えればきりがないほど、様々なことをして、自信をつけてきたと思います。

プレゼン力やタブレット端末を活用する能力も立派でしたが、何よりみんなの、全員で目標を達成しようとする力、人の話を肯定的に聞いたり、ポジティブに突き進んでいこうとする力、人のために素早く行動する力など、人として、素晴らしいと思えるような力をたくさんもっている子どもたちでした。

絶対に、立派な6年生になれると信じています!

(5年担任 戸沢)

4年生 お楽しみ会

学期末,4年生でお楽しみ会をしました。一年間の頑張り貯金が貯まり,今日は1日お楽しみ会です。

子どもたちは授業もある中,休み時間に計画を立てて,今日を迎えました。楽しく仲良く過ごすことができました。

会の中には,国語の学習で撮影した「木竜うるし」の人形劇上映もありました。上映は理科専科の長島先生を始め,校長先生,教頭先生,養護の一瀬先生,生田先生も見に来てくださいました。

1年の締めくくりとして,全員で笑顔で過ごすことができました!

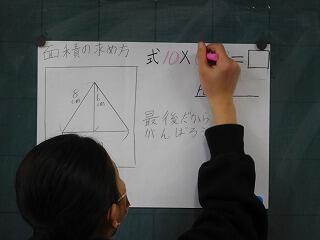

5年生 算数 自分たちで授業をしよう!②③ & お楽しみ会

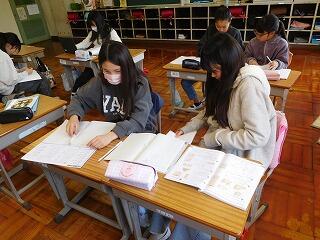

「算数 自分たちで授業をしよう!」の2回目と3回目の授業は、5年生の復習のところを行いました。

まずは、2回目の授業の様子です。3月19日(火)に行いました。

最初に、やり方を忘れてしまったところを確認してから、問題を解く時間をとります。

公約数や速さのところを復習しました。

3回目の授業は、今日行いました。面積や体積など、図形の問題が多く出ました。

最初に、自分で作った図を提示して、説明します。

その後は、それぞれが解く時間になりました。

授業をする側もノートに流れをしっかりメモしていて、聞く側も、ちゃんと反応していました。

今日は、修了式の前日なので、お楽しみ会もしました。ALTが、最後の勤務日なので、一緒にお楽しみ会に参加してくれました。

校庭で、久しぶりに氷鬼をしました。トラックの中だけというルールにしましたが、鬼3人、逃げが6人で、あまりつかまりませんでした。とても良い天気の中、のびのびと走っていました。

次はジャングルジム鬼ごっこをしました。

そして、外でのお楽しみ会の最後はドッジボールです。外野がいるドッジボールと、アメリカンドッジ、二つ行いました。同じ学年相手なので、本気で投げ合います。

室内でもお楽しみ会は続きます。

体育館でバドミントンをしました。

教室ではワードウルフをしました。誰が違うお題の話をしているのかを当てます。

ALTが、みんなのために英語のかるたを用意してくれました。帰りの時間に5年生でやりました。今まで習った英語を聞き取り、言われているお題のカードを取ります。

最後、ALTがみんなにメッセージを伝えてくれました。優しく、フレンドリーに接してくれたお礼と、6年生になってもベストをつくしてねというお話でした。

みんなも、「Thank you.」の気持ちを伝えました。

英語では、日常会話からゲーム、オンラインでALTと交流など、いろいろな経験をすることができました。

春はお別れの季節でもありますが、教わったこと、一緒に過ごした思い出、交わした言葉は、消えないと思います。

いろいろな経験をして、立派な6年生になってください。

(5年担任 戸沢)

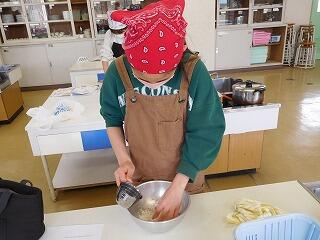

5年生 最後の調理実習 オリジナル白玉

今日は、「いっしょにほっとタイム」の「団らん」の学習で、白玉を作りました。

3回目の調理実習なので、準備も迷いがなく、素早い動きでした。

白玉粉に少しずつ水を入れながらこねていきます。調節がとても上手でした。

白玉をゆでた後は、自分で持ってきた材料で盛り付けをします。フルーツやサイダー、チョコ、しょうゆなど、それぞれの工夫が見られました。

白玉が早く完成した人は、1学期に学習したお茶の淹れ方の復習です。

緑茶が苦手な人も多いようでした。

白玉はみんな大成功です!「団らん」の学習なので、そろって「いただきます」をしました。

とても楽しく会話をし、おいしいものを食べて、いい思い出ができました。

たくさん食べる5年生。もちろん、給食も完食しました。

(5年担任 戸沢)

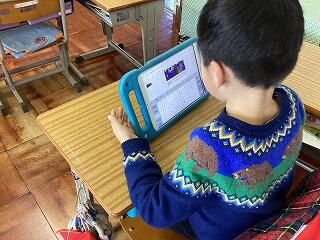

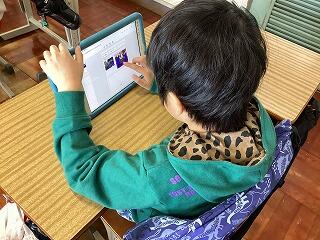

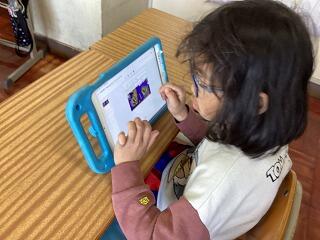

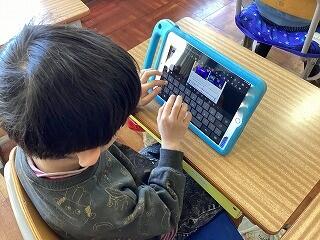

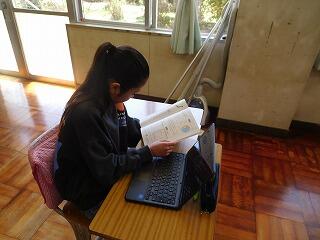

1年 生活科「チューリップ観察」

昨年の秋に植えた球根は寒い冬を越えて,2月には小さな芽が出ました。それから1か月,葉が大きなり蕾もできてその先はピンク色になってきました。中には赤い花が咲いたものもあります。もうすぐ修了式なので今日はチューリップの観察をして写真を撮り,最後の観察カードを書きました。今日は最後なので観察ポイントも自分で考え,写真の撮り方や載せ方も自分で工夫をしました。葉や蕾の形を朝顔の時と比較して記録したり,葉や蕾の形がよくわかるように向きを変えて撮影した2枚の写真を載せたりしました。

5月頃の朝顔観察では,観察からカードの記録まで2時間かかっていた1年生も,今日は30分程で仕上げることができ成長を感じました。中には平仮名入力ではなく,頑張ってローマ字入力をしている子もいて感心しました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析 #まとめ・表現

(文責 1年 野本)

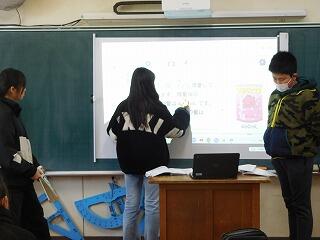

5年生 算数 自分たちで授業をしよう!①

5年生は、3学期の初めにも、自分たちで授業を進めたことがありました。

自分たちでの授業「算数の授業をやってみよう!」↓

最後の算数の授業は、5年生が行うことにしました。

自分たちで進める授業は2回目なので、打ち合わせもどんどん進みます。

今日は、3回あるうちの1回目の授業でした。

3人で進めます。

「もとにする大きさに注目して」、「国土をくわしく調べよう」の部分を行いました。

まずは問題を読み、もとにする量、比べられる量、割合がどれにあたるのかを確認します。進める人たちは、流れがきちんと頭に入っています。

みんなが考える時には、授業を進める役の人たちが、理解しているかを確認してまわっていました。

「国土をくわしく調べよう」では、データを見比べて、自分の考えを書くところがあります。

進める役の人が、ジャムボードを用意していたので、そこに考えを書きこみ、共有していました。

とても難しいところでしたが、進める役の人たちがしっかり予習し、その答えになった理由などを尋ねながら進めていたので、理解が深まりました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析

(5年担任 戸沢)

6年生 感謝の卒業式

本日、澄み渡る青空の下、卒業式を挙行しました。

「決意の言葉」を堂々と宣言した後、校長先生から卒業証書を受け取りました。

合唱では、指揮者・伴奏者とも、6年生がしっかりと務めて、心を1つに歌い上げました。

最後は、在校生や先生方など、たくさんの方々に祝福され、手賀東小学校を旅立ちました。

式を終えて、記念写真を撮っていました。この巨大・卒業証書は、子どもたちが書き初めのご指導をしていただいた、書道の先生からサプライズで贈られたものです。改めて、感謝申し上げます。

こうして、6年生は手賀東小学校を巣立っていきました。保護者の皆様、地域の方々、そして会場準備や呼びかけ、歌をしっかりと務めてくれた在校生のみなさん。6年生は本当に感謝をしておりました。本日までお力添え、ありがとうございました。

(6年担任 澤井)

5年生 外国語 「Who is your hero?」

今日は今年度最後の外国語の授業でした。

最近、いつも行っているsmall talkをしました。ALTが一人ひとりに簡単な質問をし、みんなは英語で答えるというものです。

全員、自分のヒーローについてのスピーチをしました。

自分の家族や友達、あこがれの選手など、みんなの個性が出ていておもしろかったです。

「Hello.」

と発表者が言うと、みんなも

「Hello!」

と元気よく答えます。

プレゼンが上手なみんなは、スピーチでもほとんど台本を見ないで話すことができました。中にはジェスチャーをしている人もいて、見ている人も楽しんでいました。

終わったら、友達が質問や感想を発表しました。

その後、英語版のワードウルフのゲームをしました。

全員1枚ずつカードが配られ、一人だけ違うカードになっています。

自分が持っているもののヒントを英単語で言っていき、誰が違うカードを持っているかを当てるゲームです。

最初は、「パンダ」と「ペンギン」でした。

「Cute.」

「Big.」

「Black legs.」

など、簡単な単語を使っていきましたが、すぐに誰が違うカードを持っているか当てることができました。

英語を聞き取ること、伝わる単語やジェスチャーを考えることなどを頑張り、コミュニケーション力がついた1年でした。

(5年担任 戸沢)

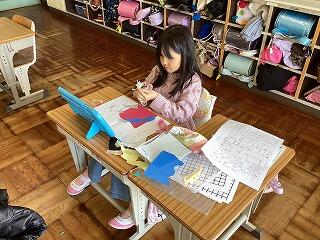

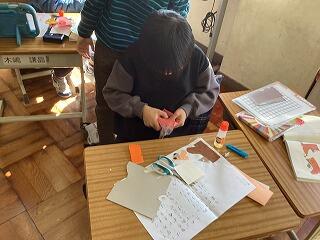

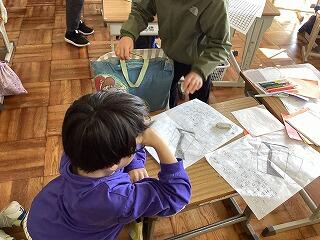

2年生「アレクサンダとぜんまいねずみ」

アレクサンダとぜんまいねずみの絵本作りが進んでいます。

今週は、折り紙を使って絵を作りました。どの子も自分の個性がでている作品を作りました。

絵本を見ながら、見本通りに作る子や文章から想像して作っている子など、様々でした。

また、友達とアドバイスしながらやっている子もいます。

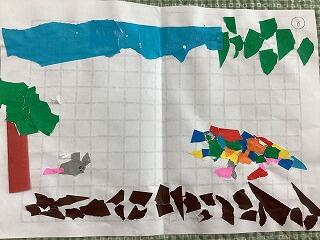

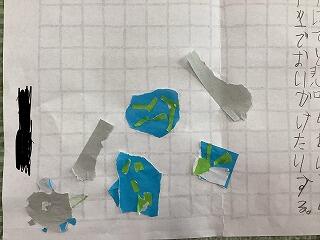

出来上がった作品です。

この後は、みんなの作品をつなげて1つの絵本に仕上げていきます。

(2年担任 河野)

6年生 感謝の卒業式準備

いよいよ、明日は卒業式です。

卒業式に向けて、様々な方々が力を尽くしてくださいます。そういった皆さんに、6年生は感謝の思いを伝えています。

昨日は、本校の用務員さんにお礼を言いました。会場を鮮やかに彩る、黄色い菜の花を準備してくださいました。

そして、卒業式準備に臨む、在校生にも感謝を伝えました。「私たち9人のために、6年生の下校後まで準備をしてくださり、本当にありがとうございます。」と、6年生は感謝を伝えました。

たくさんの方々への感謝で、6年生の心はいっぱいです。明日の卒業式に堂々と臨むことが、最大の恩返しかと思います。明日はどうぞ、6年生をよろしくお願いいたします。

(6年担任 澤井)