文字

背景

行間

令和3年度 校長室より

第54回入学式(校長室より)

第54回入学式を行いました。

春の暖かさを感じながら、短い時間で行いました。

校長の話では、

1年生にできるようになってほしいことを3つ、話しました。

「勉強するときはしっかり勉強する」「遊ぶときは元気に遊ぶ」「食べるときは好き嫌い言わずに食べる」この3つです。

次に、保護者の皆様には、4つのことをお話ししました。

子どもたちは人との関わりのなかで大きくなること、良いこともそうでないことも全ての出来事を成長の栄養にしていくために教職員一同子どもたちに関わっていくということ、学校だけではできないこともあるので連絡を取りながら連携していきましょうということ、6年間続く保護者同士の横のつながりをつくってほしいということです。

最後に、1年生と初めての朝のあいさつをしました。元気に大きな声であいさつができる新入生を見て、明日からが楽しみになりました。

担任の先生、サポートの先生の紹介をしました。

他にもたくさんの先生がいます。少しずつ覚えていってほしいです。

体育館は換気を十分に行い、保護者のみなさんは手指の消毒にてマスク着用にての入場をお願いしました。できる対策を一人一人が行った上での式となりました。

これで、1年生から6年生までがそろいました。明日からいよいよ本格的に始まります。健康に気をつけながらがんばっていきましょう。

今日は、朝から6年生が登校して清掃や係児童としての仕事をしました。

朝から入学式のためにありがとう、6年生。明日からまたよろしくね。そして、自分自身のこともがんばってくださいね。

入学式準備(校長室より)

6年生が入学式準備のために、職員と一緒に仕事をしました。

仕事は色々ですし、その場所も色々です。

自分の役割に一生懸命に向き合い、活動する6年生の姿が見られました。

6年生となって、4日目。他の学年ではできない、6年生だからこその仕事。

このような、自分の目の前のことに丁寧に取り組むことで、少しずつ真の6年生になっていくわけです。

月曜日に入学する、1年生を迎える準備が整いました。

6年生、ご苦労様でした。みんなの温かい気持ちが校内外のあちこちから伝わっていくことでしょう。

保護者のみなさん、お弁当の準備ありがとうございました。

先生方もお疲れ様でした。

今日は、4年生、3年生の担任の先生をマスク姿で紹介します。

4年1組

4年2組

4年3組

3年1組

3年2組

3年3組

1年間よろしくお願いします。

この週末は春本番という感じで温かくなるようです。基本的な感染症対策を続けた上で、良い週末になりますように。

マスクでの生活(校長室より)

マスクをしての学校生活も3年目になります。口元が見えず、表情がとらえにくい中でのコミュニケーションが続いています。

新しい先生方には、4月1日に先生方の前での着任のあいさつ時に、一瞬マスクを外してお顔を見せていただいたのですが、「マスクを外すと想定しておらず、ひげを剃っていません。」と恥ずかしそうにしていた転入職員がいて、優しい笑いが起きました。

教職員も子どもたちも、マスクを外して、表情を確認しながら明るく元気に会話ができる日が1日も早く来てほしいと願うばかりです。

今日は、6年生と5年生の先生をマスク姿ですが紹介します。

6年1組

6年2組

6年3組

6年4組

5年1組

5年2組

1年間、よろしくお願いします。

とびきりの笑顔をつくれば、目だけしか見えなくても笑っているのがわかるものです。マスクをしていても表情豊かに過ごして、より良い人間関係づくりにつなげていきたいです。

視力検査も始まりました。各教室で、担任の先生が行います。

1学期2日目(校長室より)

やっと春の暖かさを感じられる気候になってきました。

今日は、タブレットの教室移動から始まりました。子どもたちの移動は昨日終わりましたが、タブレットは元の教室に置いたままです。

一人一人が昨年度過ごした教室に取りに行き、自分の教室に持って行きました。

今年度も学習道具の1つとして活用していきます。

今日は、各クラスで新学期の学級開きあれこれが行われていました。学期初日は、着任式や始業式、配布物、教科書確認などなどで、子どもたちに思いを伝える時間があまりありません。ですから、今日の3時間は学級開き本番と言って良いでしょう。

どんなクラスにしていきたいのかを話し合っているクラスもあれば、組織づくりをしているクラス、クラスメイトはどんなことに興味がある人なのか自己紹介をしているクラスもありました。

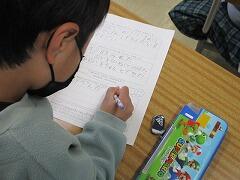

1学期の目標を書いているクラスもありました。

どの教室でも、気持ちよく1学期のスタートが切れているように見受けられます。

子どもたちと担任の良い人間関係のもと教育活動を進めてまいります。

着任式・始業式(校長室より)

令和4年度、子どもたちの登校です。新しく着任された先生方、新しい教室、新しいクラスメイトとの出会いの1日です。

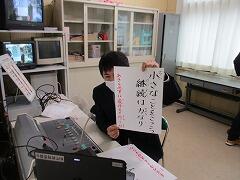

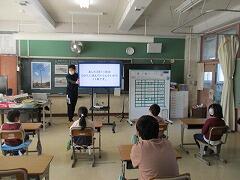

着任式、始業式は、放送室から、映像と音声で子どもたちに発信しました。

始業式での校長の話です。

春休みに大きな事故などなく、今日を迎えられたことをとてもうれしく思います。

新しい学年のスタートです。ご飯を食べて、寝る、起きるを繰り返すだけでも、体は成長、大きくなります。でも、中身も大きく成長する1年になるように1日1日を大切に過ごしていってください。

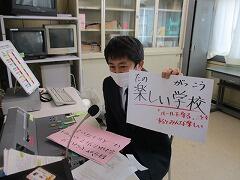

さて、この1年も「みんなでつくる 楽しい学校」を目指していきます。たった1つのルールは「自分がやられたり言われたりしていやなことは人にはしない」です。

昨年度も同じでした。いじわるや悪口がうれしい人はいません。みんなで守っていきましょう。

さらに、つけてほしい力を4つ決めました。それぞれに校長としての言葉も添えました。

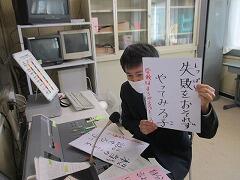

①「挑戦する力…失敗をおそれずにやってみる」

②「あきらめずに最後まで行う力…小さなことをこつこつと、継続は力なり」

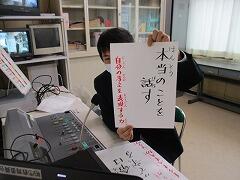

③「自分の考えを表現する力…本当のことを話す」

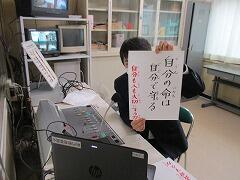

④「自分も人も大切にする力…自分の命は自分で守る」です。

ポスターにしてあちこちにはっていくので、心がけて過ごしてください。

楽しい学校に向けてがんばっていきましょう。

こんな話をしました。

生徒指導の宇佐美先生からは4月の生活目標についての話をしました。

「進んで明るくあいさつをしよう」

これは、上の④自分も人も大切にする力 に関係する目標と言えます。あいさつは人とのつながりの第一歩ですからね。大人も子どもも活発にあいさつが交わせる4月にしたいです。

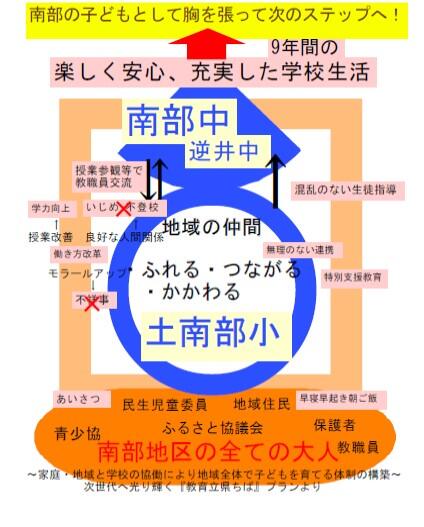

保護者のみなさん、地域のみなさん、今年度も土南部小学校の教育活動につきまして、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。連携を取りながら進めてまいりましょう。

最後になりますが、今年度も、ホームページで子どもたちの様子、学校の様子を発信していきます。「校長室より」は校長が、明日以降の「フォトアルバム」は教頭や教務主任が担当します。

令和4年度スタート(校長室より)

敷地内の桜も満開です。

4月1日です。令和4年度が始まりました。

新しい先生方をお迎えして、5日の始業式に向けて各担任、準備を始めました。

みんな、元気に過ごしているかな。来週火曜日からいよいよ始まるよ。

校長先生をはじめ、全ての先生方はみんなが来るのを楽しみに待っています。

令和3年度修了式(校長室より)

修了式でした。

校長の話では、4月から話してきたことの確認をしました。

1年生には「しっかり勉強する」「元気に遊ぶ」「好き嫌いを言わずに食べる」の3つ。

2から6年生には「楽しい学校」のためのたった一つのルール「自分がされていやなことは人にもしない、言わない」

そして、「失敗をおそれずにやってみる」「本当のことを話す」「自分の命は自分で守る」の3つ。毎度毎度の話ですが、大切なことは繰り返し繰り返し…。

最後に、「気になることはたくさんある。そういうことに心をまどわされて、自分の時間が過ごせないとしたらもったいない。どんなときでも、自分が今すべきことに取り組めることは大切なこと。」「4月の5日に元気に会おう」と話を終えました。

春休みの生活の話では、

西村先生が、新学期への心構えについてとともに、「規則正しい生活をしよう」「交通ルールを守ろう」「情報機器の使い方に気をつけよう」について話しました。

表彰や代表児童のがんばったこと発表で、子どもたちがそれぞれにがんばったことに全校で拍手を送りました。

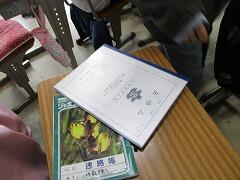

今日、各担任から子どもたちに通知表を渡しました。

これは、担任の前で見せたその子の姿の評価です。見えてない部分の評価は残念ながらできません。当たり前のことですが、学校での日常についてのことで、子どもたちの全てではありません。

オリンピックやパラリンピックでも、メダルの数が○個だった、とその数が前面に出ます。通知表でも、「よくできる」の○が増えた、減ったと目が行くところかも知れませんが、学期によって学習内容が違いますし、学期ごとに比較するものでもありません。

新学期のがんばりにつながってほしいなと思います。ご覧になってください。

さて、保護者のみなさん。3学期とともに、令和3年度の登校が終了しました。

今年度の本校学校教育に対しましては、多大なるご理解とご協力を頂戴し、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。

引き続き、日常的にできる感染対策を続けながら過ごしていきましょう。

(次回ホームページのアップは4月1日の予定です。)

大掃除(校長室より)

3時間目に大掃除を行いました。45分あるので、普通の掃除15分より30分も多くできます。

3学期の大掃除は、次にその教室に来る子どもたちに場を引き継ぐための掃除でもあります。1年間丁寧に使ってきたかな。

机も椅子もロッカーも、次の学年に持って行きません。全部置いていきます。次にその教室に入る子どもたちが使います。しかも自分たちより下学年の子たちが使うわけですから、あんまり汚いと格好悪いかな。

がんばってきれいにする子どもたち。今の学年での最後の最後の行事である大掃除です。気持ちを込めて仕事をすることで、今年度の最後の力がつくわけです。力を抜いていると、せっかくの成長のチャンスを逸してしまいますからね。

ちなみに私は子どもたちに声をかけながら、手の届かない高いところのすす払いをしながら、校舎内をぐるぐる回っていました。子どもも教員もみんな一緒に活動です。

きれいにしても、生活をしていればまた汚れます。「まずは一度きれいにする」という段階が大切なことです。いよいよ、明日が最終日です。

1年たちますね(校長室より)

「さあ、春だよ。咲こう」と週末に花をつけ始めた桜。花がついていない木も枝がピンク色に見えます。

しかし、その途端の真冬のような寒さ。そんな1日でした。

しかも、雨から雪へ。

そして、ニュースや柏市メールでの節電の協力依頼もありました。

風邪をひかないように、学校の暖房は温度控えめで作動させました。

1年生がこの1年間でできるようになったことなどを記入している場面です。

入学後、新しい環境に順応して、担任の先生とともによくがんばった1年生。

学校においては、やるべき時にやる、しかも、みんなと一緒に行う、ということを基本として学び、行動してきました。「今は国語の時間だから、国語を学ぶ。」という「それはそうだよね」ということができるために日々積み上げてきました。

学校はがんばるところです。入学式に話したことなど記憶にないとは思いますが、1年生への願いは3つ。「一生懸命勉強する」「元気に遊ぶ」「好き嫌い言わず食べる」でした。

校長先生の願いは叶ったかな。修了式に聞いてみます。

いよいよ木曜日は修了式。どのクラスも何となく気ぜわしい雰囲気での3時間授業です。

さて、まん延防止等重点措置が解除になり、学校のレベルは2(拡大局面)となりました。できる予防対策を続けながら、かかることは仕方がない、という、他の病気に対する気持ちと同じようにいたいと思っています。

下校の様子(校長室より)

昨日までとはうって変わっての天気と気温でした。

膨らんできた桜のつぼみも、真冬並みの寒さに驚いているかも知れません。

朝のラジオでは「寒の戻り」ではなく「寒の戻りすぎ」なんて言葉で今日の気温を表現していました。

用務員の松橋さんが下に落ちた木蓮の花びらを掃き集めてくださっていました。

見た目もさることながら、乗って滑ったら危ないので、とおっしゃっていました。

子どもたちが登下校で通る場所。朝早くからありがとうございます。

下校の様子です。

学年の終わりが近づいてきて、持ち帰る物も少しずつ増えています。重そうに帰る児童もいます。雨がポツポツ降り始めた時間だったので、傘をさしている子とさしていない子がいます。

置き傘を持って帰るので2本持っている子もいました。

「校長先生、さようなら」と明るく手を振って帰る子どもたち。曇り空のもとでも子どもたちは元気です。「車に気をつけて帰るんだよ」「はーい」というやりとりもほっこりするひとときです。

三連休です。まん延防止等重点措置は来週22日から解除となっています。少しずつ、コロナウイルス感染症対応も変わっていくのだろうと思いますが、いずれにしても、かかるよりかからないに超したことはありません。当たり前に行ってきた日常的にできる予防は続けていきたいですね。

良い三連休をお過ごしください。

少しずつの積み上げで(校長室より)

朝、階段を上がって3階に向かいました。1年間、賑やかだった4つの教室。

当たり前のことなのですが、誰もいません。みんな昨日卒業していきました。

中学校の入学式までの約3週間、卒業の余韻を感じつつ、次への心の準備を少しずつのんびり始めてください。新しい生活が始まってしまえば、もうあれこれ考えなくてもみなさんの日々がみなさんを中学生にしてくれます。大丈夫、応援しています。(苦手意識がある勉強があったら少し見ておくことはおすすめします。)

5年生の掃除箇所に、6年生が担当していた場所が加わります。

気持ちは今日から最高学年…、いやいや、焦らなくて大丈夫。

4月からの日々が、みなさんを少しずつ少しずつ6年生にしてくれます。

できることばかりではないでしょう。失敗もあるでしょう。心配いりません。次に生かしつつ、目の前のことに丁寧に取り組むことで必ず成長します。

まずは真の5年生まであと少し。その後、1年かけて真の6年生になっていけば良いのです。

他の学年も同じです。

4年生は、まずは真の4年生に。

3年生は、まずは真の3年生に。

2年生は、まずは真の2年生に。

1年生は、まずは真の1年生に。

のぞみの子どもたちもがんばっています。

最後の最後まで、今、すべきこと一つ一つに取り組んで積み上げている子どもたちです。

卒業証書授与式(校長室より)

第53回卒業証書授与式を行いました。

証書授与の時にマスクを取った子どもたちの顔を正面からしっかり見ました。

何人もの子どもたちのとびきりの笑顔を見ることができました。なんと言えば良いか…。校長式辞で準備していた言葉に思わず一言付け加えてしまったほどの、その笑顔の素晴らしさを目にしました。

コロナの状況で、マスクで表情も隠れたままコミュニケーションを続けるしかなかった1年間。この笑顔が相手に見えたら、もっと伝わることも違っていたのではないだろうか、もっともっと友好的な関係があちこちで築けたのではないか、そんなことを感じた卒業証書授与の時間でした。

校長として、旅立つ子どもたちに思いを伝える場面が3回ありました。1つは卒業アルバムの文集での校長の言葉、1つは6年生を送る会での校長の話(歌)、そして卒業式での校長式辞です。今回は「夢」を持って生きていってほしいという話をしました。

目指す場所があるということは生きる喜びにつながるんだよ、というような話をしました。

レベル3で呼びかけも歌もその場ではできませんでしたが、前もって録音したものを会場内みんなで聴きました。とても温かな雰囲気の式となりました。

こうして、土南部小学校令和3年度卒業生が真の6年生となって、巣立っていきました。

式の後、今日の式内のあちこちの場面で起こっていた、友達を思いやったりするこの子たちの良い行いについて職員からいくつも聞きました。6年間、この学校で身に付けた目に見えない力、決して通知表では表せない力が発揮されたのだろう、真の6年生になったのだな、と感じました。

6年生のみなさん、改めまして、ご卒業おめでとうございます。

保護者のみなさん、お子様のご卒業おめでとうございます。

この子たちに関わってくださった全ての教職員のみなさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。

今日、証書を渡せなかった児童のみなさんには別日に証書授与を行うことにしています。直接渡せることを楽しみにしています。

1年生から5年生のみんな、6年生は今までで一番素敵な姿を見せて、卒業していきましたよ。また明日から、がんばろうね。

6年生いよいよ(校長室より)

卒業式の前日です。

今日は3時間で授業の中で、どのクラスも同様に行うことや配るものがいくつかあります。

春休みの過ごし方の指導。

在校生より少し長い6年生の春休み。卒業は一つの節目ではありますが、子どもたちの生活は途切れることなく続きます。大きなけがや事故などなく、元気に中学校に入学してほしいので、配付資料をもとに指導をしました。

6年間の成長の記録は養護教諭の森先生からみなさんへの贈り物です。

そして、小学校最後の通知表です。

自分の子ども時代…、努力もしていないのに良い結果を期待する少年でしたが、そんな結果が来るわけもなく、毎回撃沈していました。みんなはどうかな。

通知表の評価とは、学校生活の中で、みなさんが担任の先生の前で見せてくれたことに対するものです。当然のことですが、ここに書かれていることがみなさんの全てというわけではありません。あえて見せていない姿や秘めた力を評価することはできません。

もちろん、見せてくれた部分の評価であり、先生方は長い時間をかけて作成しています。ぜひしっかり目を通して、次に生かしてほしいです。

感染症の影響で、全員参加が叶わないことがわかっている卒業式ですが、予定通りに行います。真の6年生になる日です。素敵な姿で巣立っていけるよう教職員一同願いつつ、明日に備えます。

いろいろ最後(校長室より)

1つめの最後。

今年度最後の給食でした。

1年間の子どもたちの健康と成長を支えてくれた給食も、今年度は今日でおしまいです。

1年生も1年間で給食の準備にも黙食にもすっかり慣れました。

6年生は6年間で身も心も大きくなりました。給食の力も大きいです。

栄養士の西田先生、調理員のみなさん、おいしい給食をありがとうございました。

私の教え子で、とにかく給食を心待ちにして、毎朝の献立表のチェックだけは忘れない子がいました。私自身は、食べ物に好き嫌いはあって良い、でも栄養のために嫌いでも食べられた方が良い、そう思いながら子どもたちに関わってきました。ただ、食については考え方も色々ですし、学校という場所で強制はできません。給食指導も難しくなってきました。

保護者のみなさんにつきましては、毎月の給食費を納入していただきありがとうございます。(もちろん教職員も払っています。)

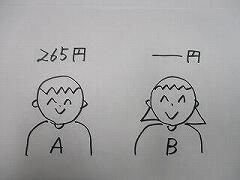

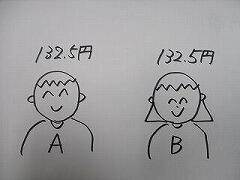

上の3枚の絵を元に、9月6日の校長室よりに「給食費」のしくみについて書かせていただいています。お時間のあるときに、今一度ご確認いただいたうえで、引き続きご協力をお願いいたします。

2つめの最後。

今年度最後の昼休みでした。

初夏のような気候の中、元気に外で遊ぶ子どもたち。

長い休み時間が好きな子どもは多いと思います。この時間も、子どもたちの成長の一助になっていると思います。

私たちにとって、人との関わりなしで生きていくことはなかなか難しいことです。関わることで、いろいろなことが起こるわけですが、そうした関わりの中での壁を自分の力で乗り越えていく経験はとても大切です。年齢に応じて考えれば、まだまだ大人がいてこその人間関係、という学年もあります。

遊びは子どもたちにとって学びです。好きなことの中でだからこそ身に付けていけることもあります。

「暑い、暑い」と口にしながらも元気いっぱいの子どもたちです。来年度も、たくさん遊んでほしいです。

3.11(校長室より)

あれから11年になります。

教職員と6年生だけがいた午後2時46分に、教頭先生の放送に合わせて黙祷を行いました。

お亡くなりになった方々のご冥福を心からお祈りいたします。

昨日、のぞみ学級で震災についての勉強をしているところに出くわしました。

その場にいた先生方に、11年前のその時に何をしていたか聞いてみよう、というタイミングで教室に入ったので、私も一言二言お話ししました。

私はその時、母校である柏五小で教務主任という仕事をしていました。たまたま校長室で校長先生と面談中でした。突然大きな揺れが起こり、私は校長室を飛び出し、校内放送の機械の前に立ち、第一次避難を全校に呼びかけました。職員室の窓も開けました。近所のお家の屋根がわらがはねているのが見えました。経験したことのない長く大きな揺れでした。自然災害に直接恐怖を感じたのは初めてのことでした。

ちなみに岩瀬先生は高校生だったそうです。

毎年必ずこの日を迎えるとあの日のことを思い出します。体験した方ならきっと同じだと思います。

学校では、避難訓練や引き渡し訓練を計画しながら、今年度はコロナの関係でできていないこともありました。校内においては、判断は教職員が行いますから、子どもたちにとって大切なのは「緊急の時にきちんと耳を傾けて大人の話を聞いて行動する」ことです。日常的にしていることが生きるはずです。

施設面では、校舎や体育館には耐震工事が施されています。外が安全か、中が安全かは、その災害の種類や規模によって判断します。

本校は、柏市の避難場所、避難所として指定されています

これは以前に購入して読んだ本です。

「最悪を想定して」「慎重に」かつ「素早く」「空振り覚悟」の判断の大切さを強く感じます。

ちなみに、11年前のあの時、共働きの我が家の娘(当時18歳)はお向かいの家から声をかけてもらい、私たちが帰宅するまでそのお家で過ごさせてもらっていました。大きくなってはいましたが、とても心細かったところでのご配慮でした。そのご家族の温かさに感謝しました。日頃のご近所とのつながりの大切さも感じます。

改めて色々と考える1日、週末にしたいですね。

真の6年生へ1歩ずつ(校長室より)

今の担任の先生とともに過ごしてきた1年も残り少なくなってきました。

それはどの学年も同じなのですが、やはり6年生の担任はいよいよ送り出す立場としての緊張感を感じます。

一つの節目である卒業式まで、ついにここまで来ました。

教室や休み時間での6年生の様子はこれまでとそれほど大きく変わりませんが、

式場となる体育館で練習に取り組む子どもたちの様子は違います。

自分たちの節目となる式にきちんと向き合おうとしているなと感じます。切り替えができています。「やるときにはやる」こういう心構えが、この子たちを真の6年生とする要因の一つになります。さすがです。環境が人を育てるってことです。

休み時間(校長室より)

体育館前の梅が咲き始めました。

てっきり赤い花が咲くかと思っていたら、白に近い色でした。

これからの数日が楽しみです。

今日は、1から5年生が昼休み無しでした。ということで、業間休みに元気に外遊びをする子どもたちの様子です。

休み時間の子どもたちの表情はとても良いものです。思い思いのことをして過ごせる時間。自分が小学生だったときも休み時間だけを心待ちに生活していたことを覚えています。

苦手で、好きではなかった勉強時間をひたすらじっと過ごし、チャイムとともに校庭に飛び出していく、約50年前の私と同じような子どもたちが、きっとここにもたくさんいるでしょう。いないかな。

34年間、小学校という場所で子どもたちを見ていて、いつの時代も子どもは遊ぶことが大好きな存在であることを休み時間になると確信します。

休み時間は、友達と過ごすことがほとんどで、関係をコントロールする大人がいないことが少なくありません。良いこともそうでないことも何か起こったときは自分たちで調整したり、解決したりしなければなりません。未熟な子どもたちのすることですから、全員が納得できる、バランスの良い結論に結びつかないこともあります。そういうことの飲み込み方や折り合いの付け方も含めて、遊びを通して学べることはたくさんあります。子ども自身は、学びと思ってはいないと思いますが。

自分にとってお気に入りの子、大好きな子ばかりではない、たまたま同じクラスになった子もたくさんいる学級集団だからこそ学べることがあります。そこは小さな社会なわけです。

帰宅後の放課後も遊びはありますが、その遊び方はこの半世紀で相当変わっています。学校という場所での遊び、特に多くの子どもたちと遊ぶことは貴重な体験であり、学校だからできることの一つだと思います。

4月からそれぞれのクラスで、たくさんの物語が生まれたと思います。この休み時間という場面でも同じです。子どもたちの成長につながっています。

そんな中、委員会の仕事に取り組む6年生の姿が。

お仕事ご苦労様です。ありがとう。

三寒四温(校長室より)

ここ数日、寒さが戻ってきています。今日は日差しもなく寒々しい1日でした。

そして、予報によると週末に向けてまた温かくなるそうです。体調を崩さないように気をつけたいですね。

この時期、教室を回ると、通常の授業だけでなく、テストをしているクラスにも出くわします。ドリル、プリントなどで個人のペースで学習をしているクラスもあります。

いよいよのまとめの時期で、やり残しがないように先生方も子どもたちもがんばっています。

勉強はその気になれば、いくつになっても振り返って学び直しができるものです。その気になれば、ではありますが。今は、3学期という限られた時間の中でできるだけのことをしておくことが大事です。3学期や今年度はもう少しで終わりますが、子どもたちの学びはこれからも続きます。慌てずに今できることを少しずつ、そんな気持ちで無理をせずに。

もちろん、焦らなくて良いとは言え、何となく先送りにすることだけはしないように、少しずつの積み上げを大切にしたいものです。そんな毎日が続いています。

3月2週目スタート(校長室より)

校舎前の梅の花が綺麗に咲いています。

正門方面、体育館前の梅のつぼみも少しずつほころんできました。

校庭の奥にある桜の木のつぼみはまだまだ固く、じっと春を待っているようです。

まん延防止等重点措置の延長が決まり、学校に特に新しい指示はありません。引き続き「対策を講じながら」は変わりませんが、特に第六派においては「工夫してできることを行う」気持ちで臨んでいるところです。

3月の大きな行事は「卒業証書授与式」です。今日の練習は2クラスずつ行いました。

この式で一番大切なことは、卒業証書を卒業生に渡すことです。

とは言え、その他にもいくつかの次第があります。できるだけコンパクトに行いたいと思っています。

ちなみに、感染している場合や濃厚接触者となっている場合は会場に入ることはできません。引き続きの健康管理につきましてはご協力をお願いいたします。

重点措置は3月21日に解除という話になっていますし、期待したいところですが、人の都合にウイルスが合わせてくれるわけでもなく、どうなることやらというのが正直なところです。

学校、家庭、それぞれに対策を続け、また同時に一人一人が気をつけながら生活を続けていくことが相変わらず大切です。

3年生 命の授業(校長室より)

命の授業を行いました。

1組担任の丸山先生が3年生児童に向けて授業をしました。

アシスタントは4組担任の岡本先生です。

教材教具は養護教諭の森先生が教育委員会等に足を運んで借りてきました。

まずは、命の誕生についての説明です。針の穴ほどの卵からのスタートであり、それから少しずつ大きくなっていく様子を説明しました。

子どもたちはとても熱心に耳を傾けていました。

おなかの中で命が育っていくということは、理屈ではわかっていてもなかなかすごいことです。丸山先生はご自分の体験も交えて、そのころの体への負担についてなども話しました。

妹や弟ができたときの母親の様子について教えてくれた子どもたちもいました。上畑先生は大変だったと思う、と発表した2組の子もいました。

そのあとは、妊婦体験の一つで、おなかの重さを体験できるジャケットのようなものを代表者が代わる代わる身に付けました。

男子も体験することで、その大変さを知ることは大切なことですね。「重くて動けない」「思ったより重くなかった」感じ方はそれぞれですが、これがずっととなれば楽なことではありません。

最後は、全員で赤ちゃん人形の抱っこ体験をしました。触れる前と後には手の消毒をしました。

こうやって大事に育てられてきた自分を、そして友達を大切にしてほしいです、と丸山先生から子どもたちにメッセージを伝えて、授業は終わりました。

最初から最後まで、真面目によく学んだ3年生。当たり前でとても大切な「命を大切に」ということを心に刻めたかな。忘れずに生活していきましょう。

丸山先生、お疲れ様でした。

①治癒証明書等の取扱いの変更(柏市のHPです)

https://www.city.kashiwa.lg.jp/gakkokyoiku/kyouiku/gakkohoken/flu.html

②保護者様に書いていただくものです

③資料です

保護者の皆様そして地域の皆様,引き続き子どもたちの見守りをよろしくお願いいたします。

土南部小学校長