創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

奈良公園散策

奈良公園は薄曇り、気温29℃、時より爽やかな風が通り過ぎていますが、風が止まると蒸し暑いです。班別行動中です。昼食の店もあらかじめ調べてあるはずですが、果たして上手く見つけられるでしょうか?少し暑さから具合の悪い生徒が出てきて、教員が分担して対応しています。

奈良公園のジオラマ

近鉄奈良駅到着 興福寺へ移動

生まれたばかりのバンビが人気です。

京都駅着 近鉄京都駅ホームへ移動

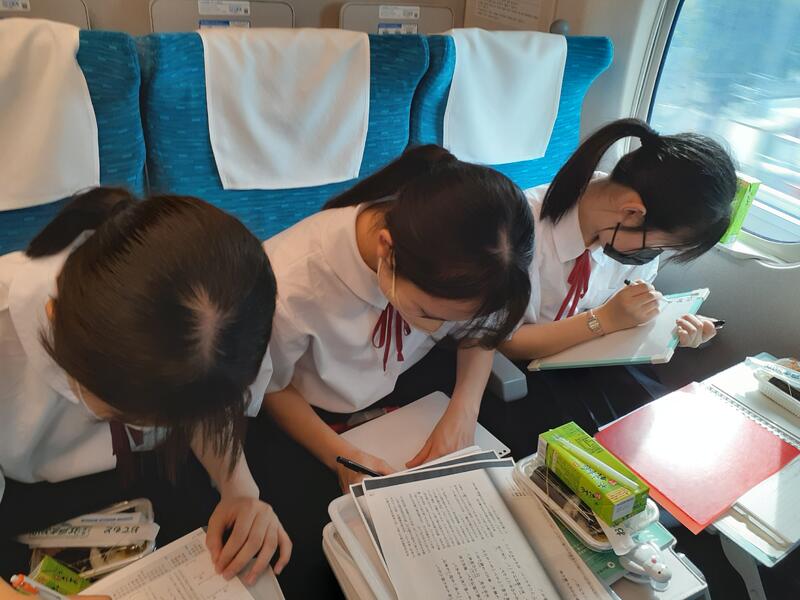

東京駅出発 軽食(黙食) おやつタイム

新幹線内は勉強する生徒、朝ごはんのおにぎりを食べる生徒、おやつも時間を決めて食べています。

朝起きがはやいので、お疲れの様子もあります。

東京駅到着

東京駅到着 団体待ち合わせ場所

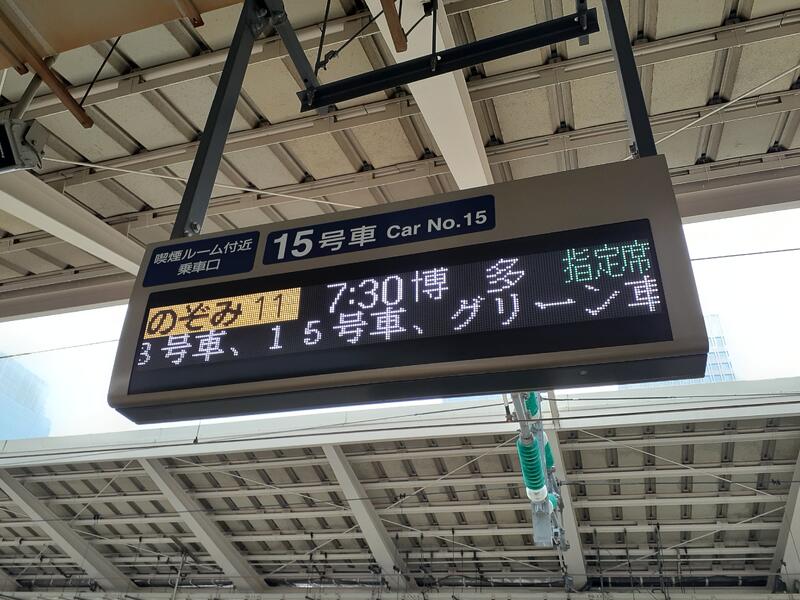

新幹線ホームに移動。のぞみ博多行き七時半出発です。

修学旅行スタート

いよいよ待ちに待った修学旅行です。北柏駅に無事に集合しました。充実した3日間になることを期待しています。

柏駅で乗り換えます。早朝の電車でしたが、乗客はけっこういました。しかし整然と静かに乗っている生徒たちは素晴らしいと思います。日暮里駅で乗り換え。

6月16日(木)事前に荷物を宿舎に送りました

〇明日からの修学旅行に備え、各自の荷物をトラックで宿の「平新」まで先に送ります。3年生といえども、大きな荷物を抱えつつ歩いて登校するのも大変そうでしたが、特に自転車通学の生徒は、荷物の重さでバランスを崩さないか、ハラハラしました。

〇朝一番で、学校名と氏名の書いた荷札をつけ、順にトラックに積み込みました。さて生徒は今日の授業に、集中できるでしょうか?それとも心はすでに関西方面にいってしまっているのでしょうか?

須藤昌英

6月15日(水)ムクドリの群生

〇最近、校庭の木々や正門前の通りの桜通りに、ムクドリの姿をよく見るようになりました。ムクドリはよく街中でも、夕方になると大群になって空を飛んでいる姿を見かけた事がありますが、こんなに身近にその存在を感じたことは初めてです。

〇ずっと居つかれてしまうんではないかと不安に感じたので調べてみると、「ムクドリは一年中見られる鳥ではありますが、ずっと巣で暮らす訳ではありません。ムクドリの巣営の時期は3月から7月頃までです。子育ての時期が終われば、その後は集団で竹林や雑木林をねぐらとします。ですから、繁殖期さえ我慢すれば、ムクドリの巣に悩まされる事はありません。」とあります。

〇つまりムクドリは、巣と寝ぐらは別であり、ムクドリの巣は、産卵や子育ての繁殖の時期のみに使用され、子育ての時期が終われば、その後は集団で竹林や雑木林をねぐらとするようです。実際に巣にいたヒナをカラスがくわえて飛び去っていたのも目撃しました。しばらくの間、繁殖期が過ぎるのを待つしかないようです。

須藤昌英

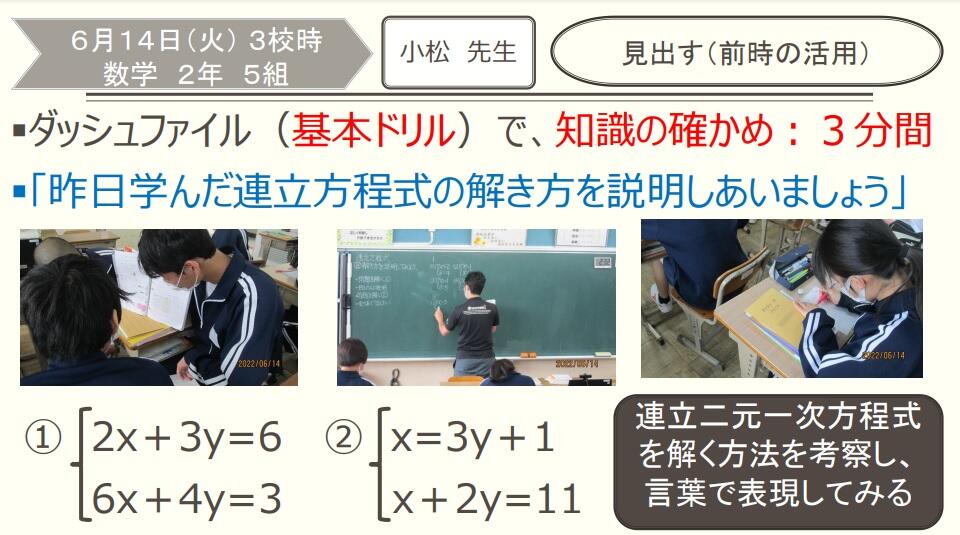

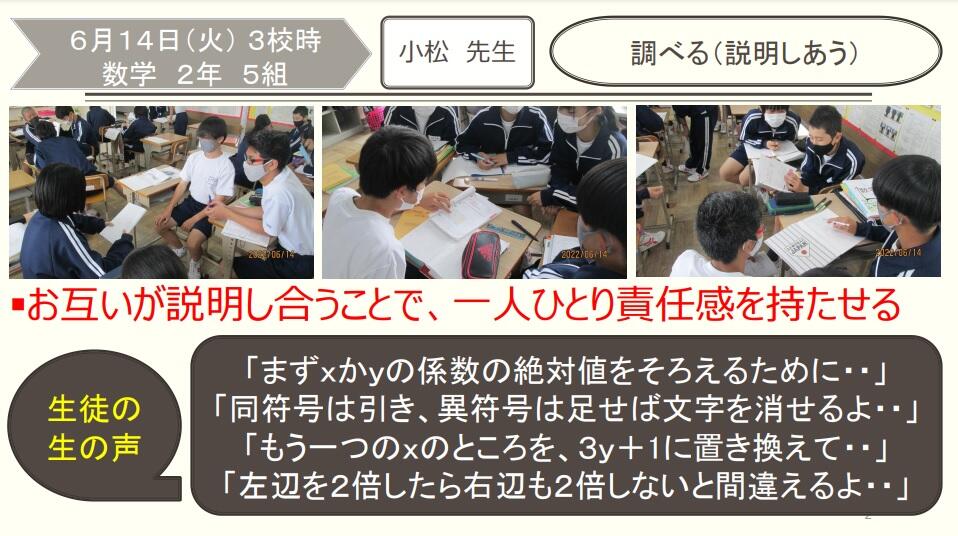

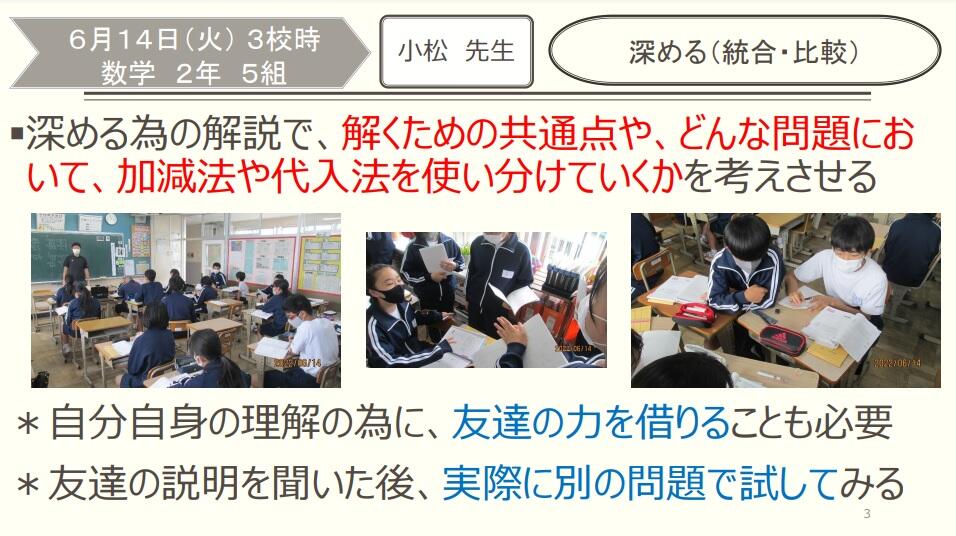

6月15日(水)授業風景16(2学年数学)

〇どの教科でも生徒どうしの学び合いの時間をできるだけ確保しています。その際は、一人ひとりが新しい答え(解)を作り出すため、「結局は先生が教えてくれたことが答えでしょ」と終わらせるのではなく、「これってほんとかな?」と根拠を確かめたり、「自分の知識と今教室で習ったことは同じかな?違うかな?」と考えてみたりすることが深い学びになります。また一つの問題が解けたら、「これがわかると次にどんな問題が解けるのだろう?」と構え、次の問題がきたら「あそこで習ったあれ使って解けるかな?」と考ることも大事になってきます.

〇友達と考えを言い合いながら、一緒に真剣に問題を考えて、「自分はこういうことがわかったよ」と意見が出せるようになり、そこから友達と一緒に考えることの大事さを実感してくれます。今それが「21 世紀型スキル」という名前をつけられて、「こういう能力を育てていきましょう、活かしていきましょう」と言われています.。

須藤昌英

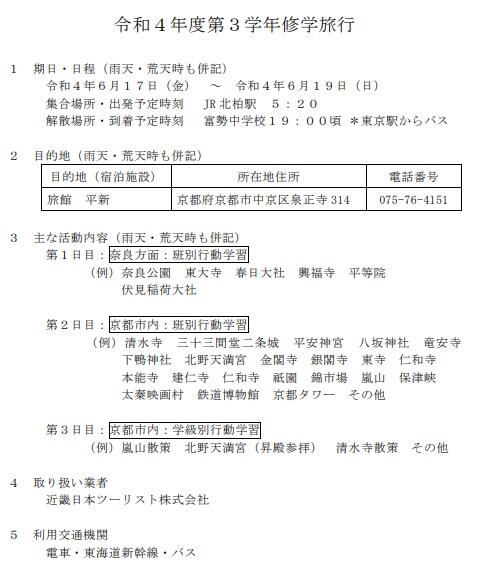

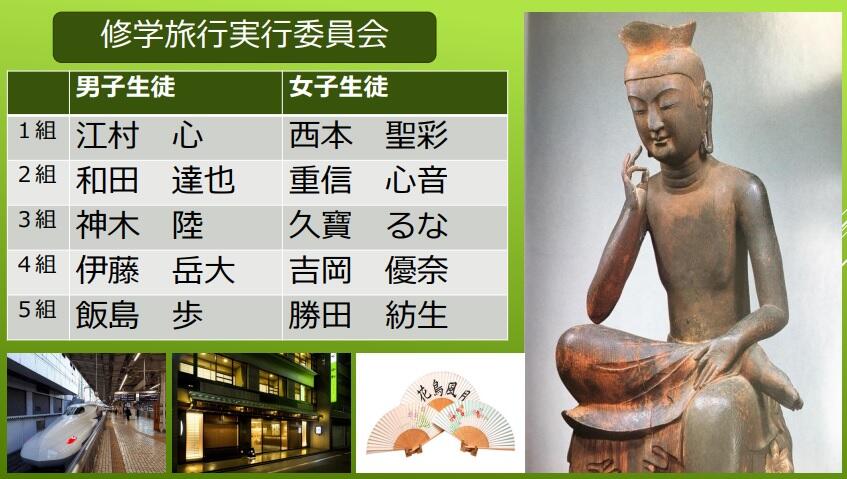

6月14日(火)3学年修学旅行事前集会

〇金曜日から2泊3日の行程で、京都・奈良方面の修学旅行を実施します。本日の6時間目に注意事項などの確認を行いました。

〇私からは、「京都や奈良は大都会でビルも多いですが、ちょっとした脇道やあまり大きくない建物にも古い歴史を感じることができます。この2ヶ月間、君たちの姿をみてきましたので、2泊3日の旅行に関してはまったく心配していません。ただ一つお願いがあります。1日目の奈良市内(6時間)及び2日目の京都市内(9時間)の班行動の中で、予定通りに行かないことやトラブルが起きると思います。その際はまずどうしたらよいかを一人一人が考え、次にそれを出し合って班で話し合いをしてください。その上でリーダーがみんなの考えを踏まえた決断をしてほしいです。」と話しました。

〇江村実行委員長からは、「ここまでコロナの影響から見通しの厳しい状況の中、部会長や実行委員の皆さん、そして先生方のお陰で修学旅行に行くことができます。感謝して成功させましょう」とリーダーらしい発言がありました。

〇金曜日の一般生徒の集合は、北柏駅に早朝5時過ぎになります。今から体調管理に十分に留意させてください。

須藤昌英

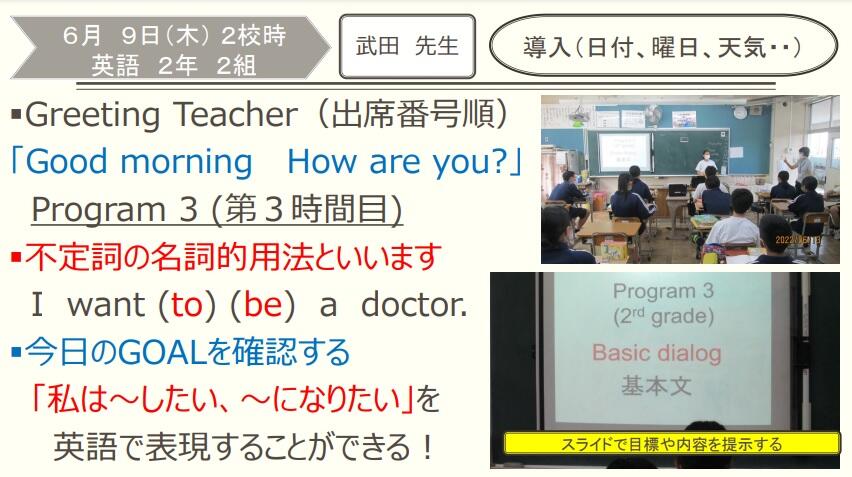

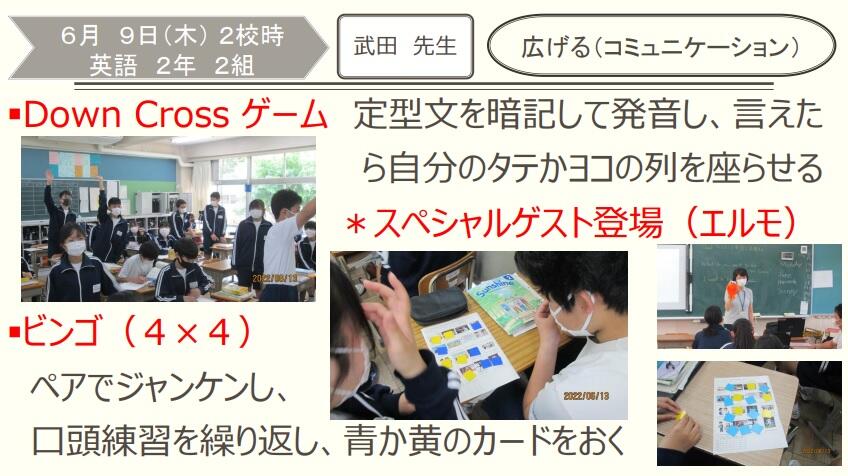

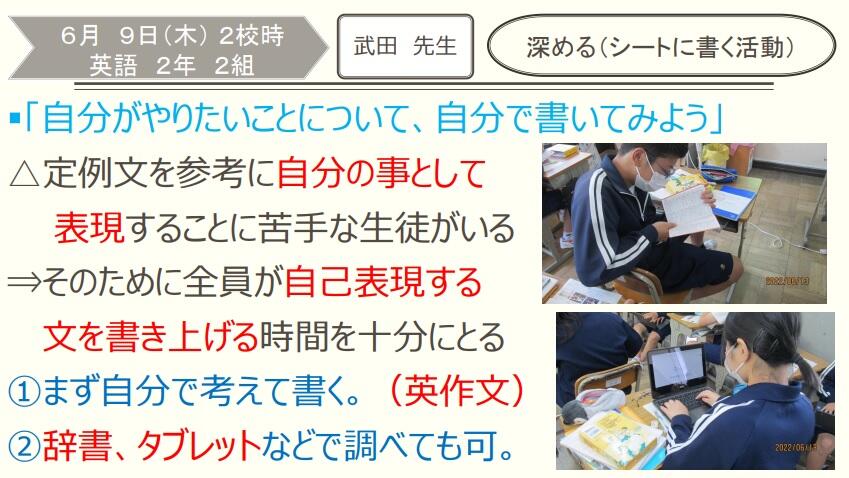

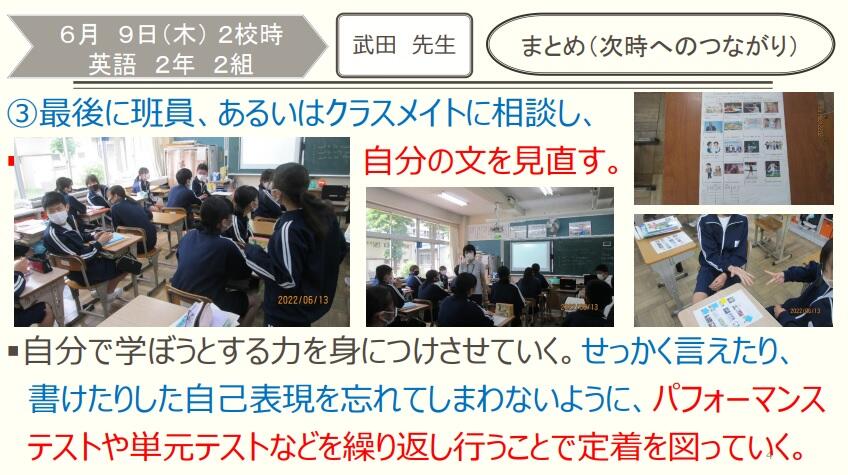

6月14日(火)授業風景15(2学年英語)

〇言語としての英語を習得する場合、会話(カンバセーション)と文法(グラマー)の両面をバランスよく学ぶ必要があります。生徒たちをみていると、前者の会話は好きだけど後者の文法は苦手、またはその逆で文法は得意だけど会話が不得意のパターンの大まかに2通りがあるように思います。

〇その2パターンとは別に言うと、「文法を重視しすぎる生徒」と「文法を軽視しすぎる生徒」のようです。ただし文法が完璧にならなくてもどんどん会話の練習をするべきですし、反対に中学英文法もままならないのに会話の練習に傾倒しても、簡単なレベルの内容しか話せるようにはならないような気がします。

〇私はどうしても昔の英語教育を受けてきましたので、文法よりも会話の方に自信がないので、生徒と一緒に「英会話教室」にでも通っているつもりで、一緒に授業を受けました。

須藤昌英

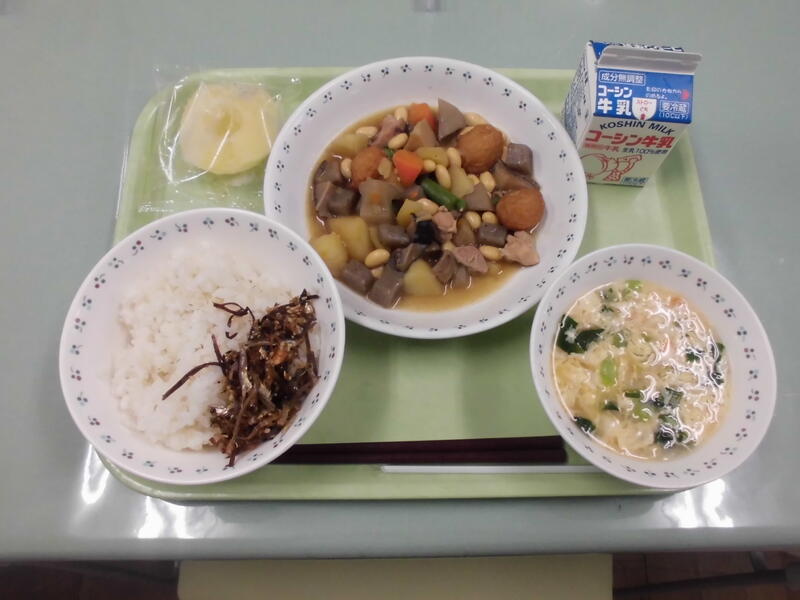

6月13日(月)給食の食材がピンチ!

〇新聞やテレビなどでも報じられているとおり、物価高騰により給食材料の仕入れ値が上がっており、本校の鹿野栄養教諭からも、「これ以上あがるとメニューの変更をせざるを得ないかもしれません」「給食にはただお腹を満たすだけではなく、一定の栄養価を接種することが求められているので、代替用品も簡単に見つからない状況です」などの悲鳴に近い声を聞いています。特に小麦粉や食用油は、例年の1.5倍となっており、パンや揚げ物は直接的な影響があります。

〇教育委員会からは、「食材費のあがった分は市から補充していく」との支援の方向性の話がありますが、それも期限付きである可能性が高いです。日本ではこの数十年間はデフレが長く続き、それを打開するためのインフレ政策が優先されていますが、果たしてこの先、今の給食が持続できるのかどうか、いろいろと検討が必要です。

須藤昌英

【今日の給食メニューから】

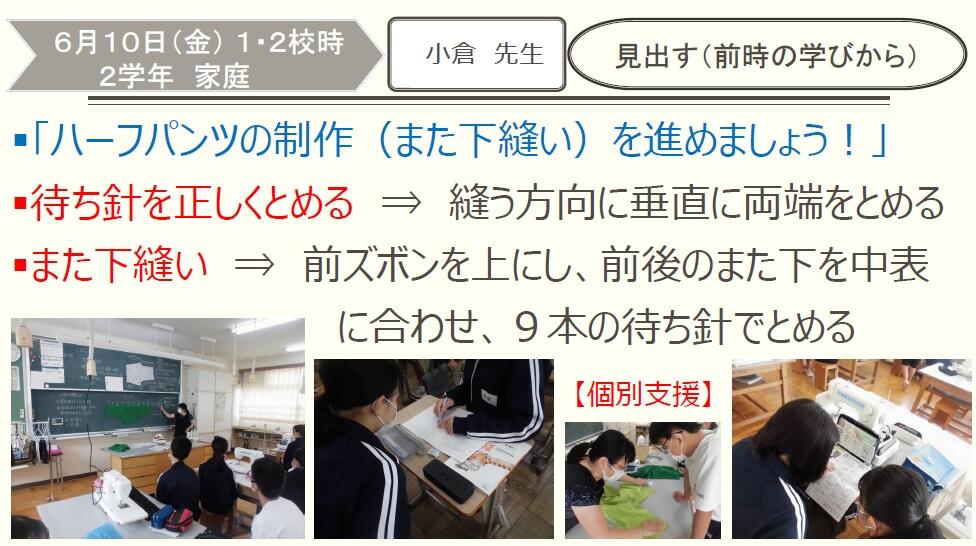

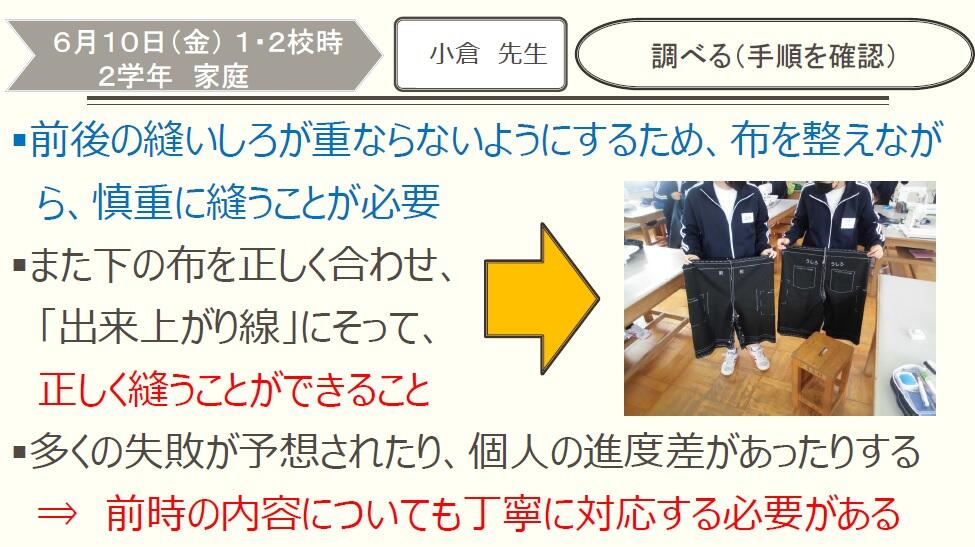

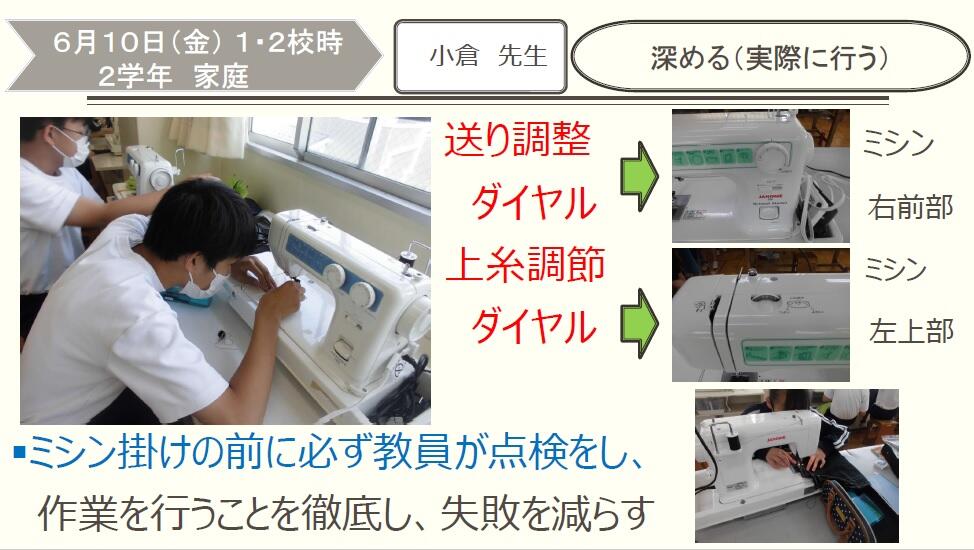

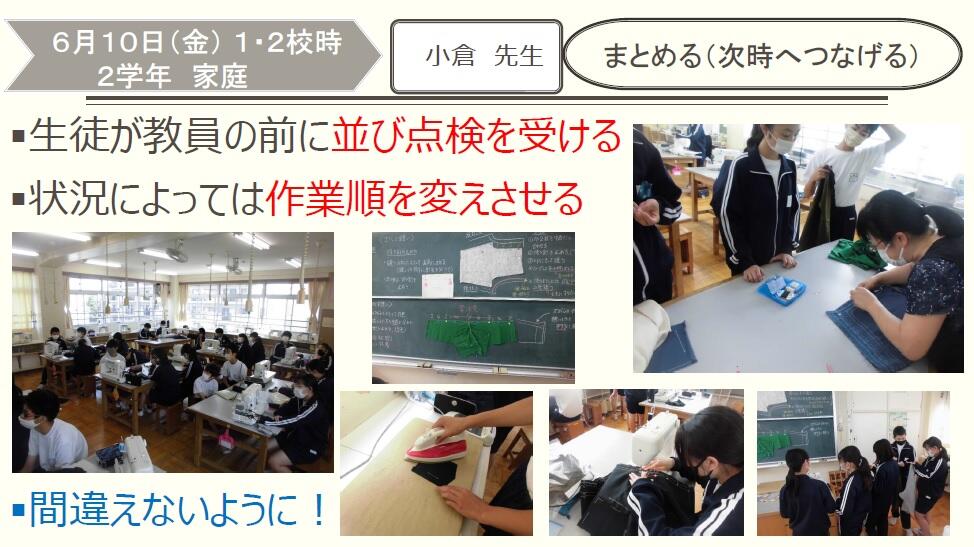

6月13日(月)授業風景14(2学年家庭)

〇美術や技術・家庭など、作品制作をする授業はどれも進度の個別差が大きく、指導者もそれに合わせてアドバイスや手直しが必要となります。待ち針やミシンの操作など、普段使用していない道具を扱うのは、きちんとその目的や方法を理解していないと、失敗を繰り返すことになります。

〇失敗すること自体は大切なのですが、「なぜ失敗したか、次はどうしたらよいか」と思考することが、その失敗を次にいかすことになります。生徒達にはそのような経験をしてもらいたいと思います。

須藤昌英

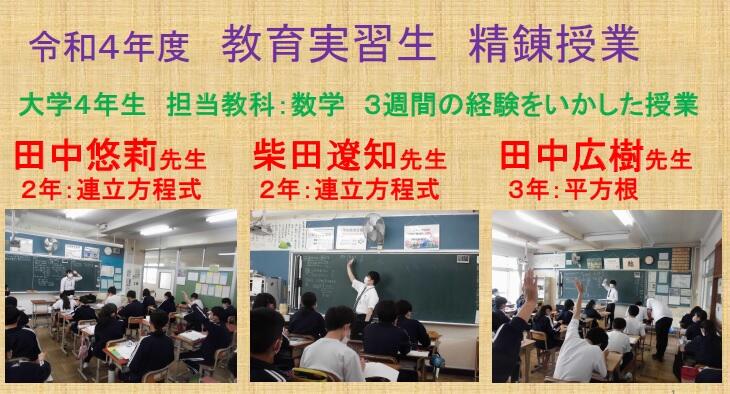

6月10日(金)教育実習終了

〇先月の23日から3週間、本校卒業生の3名が教育実習を行い、本日最終日になりました。3人とも数学科という珍しいこともありましたが、昨日の授業はそれぞれ準備した内容を精一杯取り組んでいました。生徒に年齢が近いので、気持ちが通じ合うこともあったと思います。

〇全国的に教員を志望する学生が減少しているのが現状です。それに対し、彼らのように教育現場で経験を積み、生徒と一緒に成長していきたいという若者を育てていくのも学校の役割の一つです。

須藤昌英

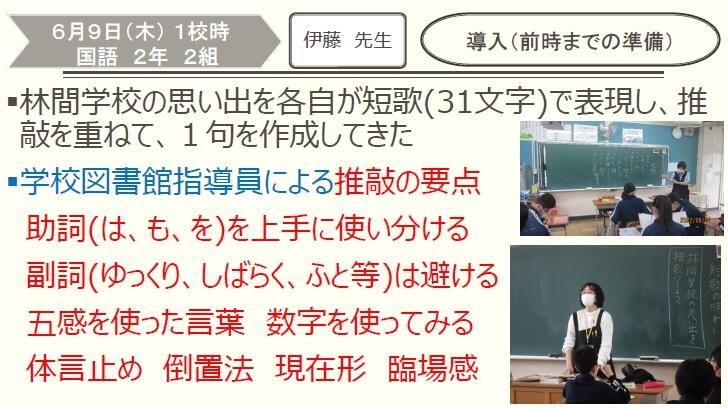

6月10日(金)授業風景13(2学年国語)

〇林間学校の思い出を短歌にする授業です。短歌という字数を制限された中に、自分らしさや情景が伝わりやすいような「言葉を選択・精選」することにより、国語の力が養われます。

〇2学年全生徒の短歌を楽しく読ませてもらっています。私がこのクラスで一番「時間や空間の捉え方が上手」と思ったのは、次の短歌です。

「波の音 仲間の歓声 ひいていく 夢の中では 大漁だった」

〇私はこれを、「目の前が九十九里浜である夜のホテルの窓から、波の音が聞こえているが、疲れて友達の声と混じり合っているうちに眠ってしまった。その夜の夢は翌日の地引網の大漁だった」と読み解きました。生徒たちの感性は素晴らしいです。

須藤昌英

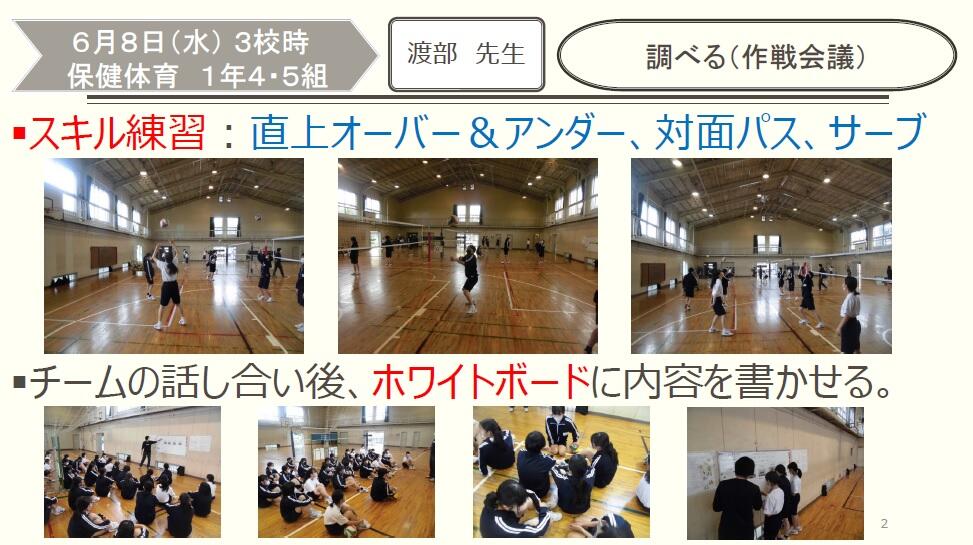

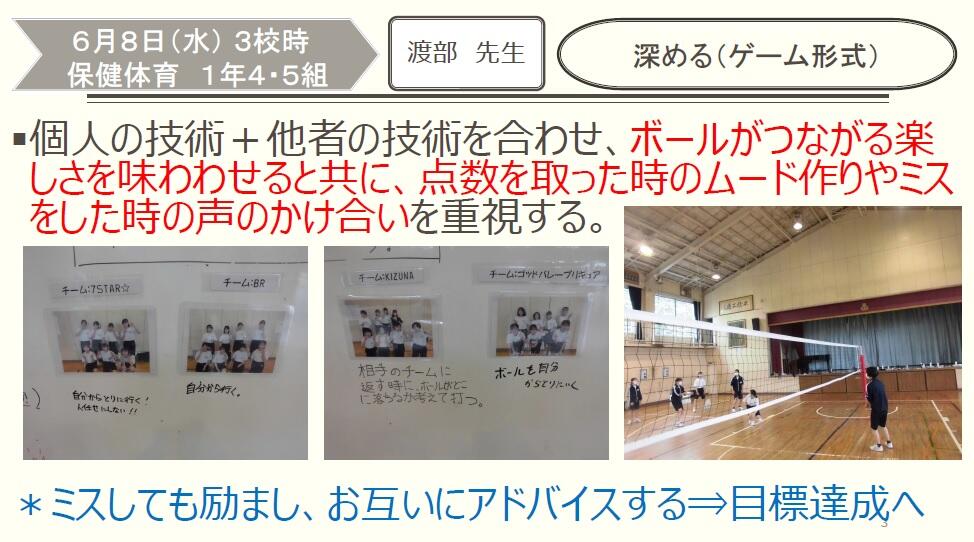

6月9日(木)授業風景12(1学年保健体育)

〇1年生はバレーボールに関してはほとんど未経験者ばかりでしたが、パスやサーブの基礎スキルを身に付け、ゲームによってその楽しさを味わいながら、スモールステップの目標を達成させようとする指導者のねらいがはっきりとした授業でした。

〇初心者がお互いに話し合いや励まし、アドバイスをしあうと、ここまで上手になるのかと感心しました。

須藤昌英

6月9日(木)野菜の栽培を行っています

〇あすなろ学級では、夏野菜のキュウリ、ナス、トマトを中庭で栽培しています。これまでもう何回か収穫しています。特にキュウリは、一晩でビックリするほど成長するので、生徒たちも驚いています。

〇またプール前の花壇ではサツマイモ(紅はるか)とこちらは食べられませんがジャンボカボチャ(アトランティックジャイアント)を植えました。ジャンボカボチャの苗は、JAちば東葛富勢支店からいただきました。今秋にその大きさを富勢中学校区の小中4校(富勢小、富勢東小、富勢西小)で競い合います。さてどのくらい大きくなるでしょうか?楽しみです。

須藤昌英

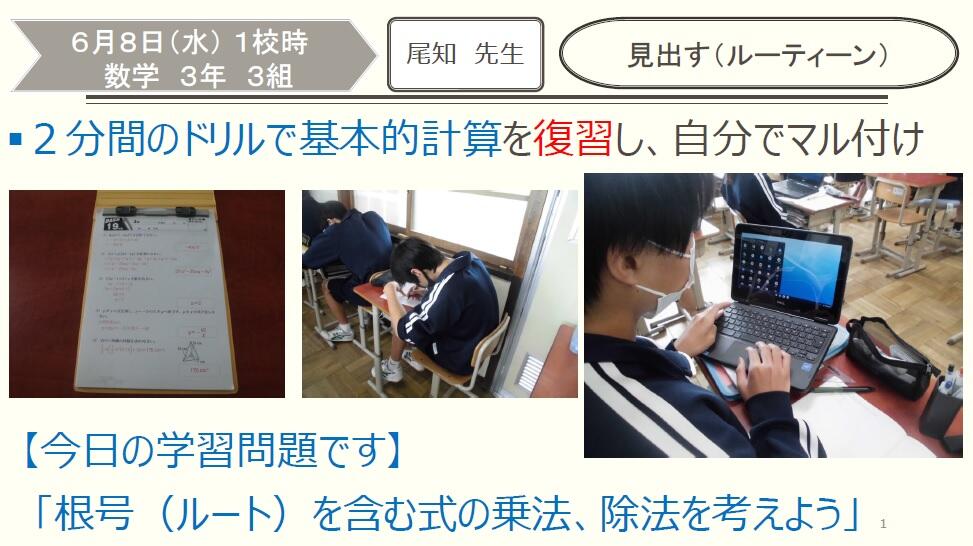

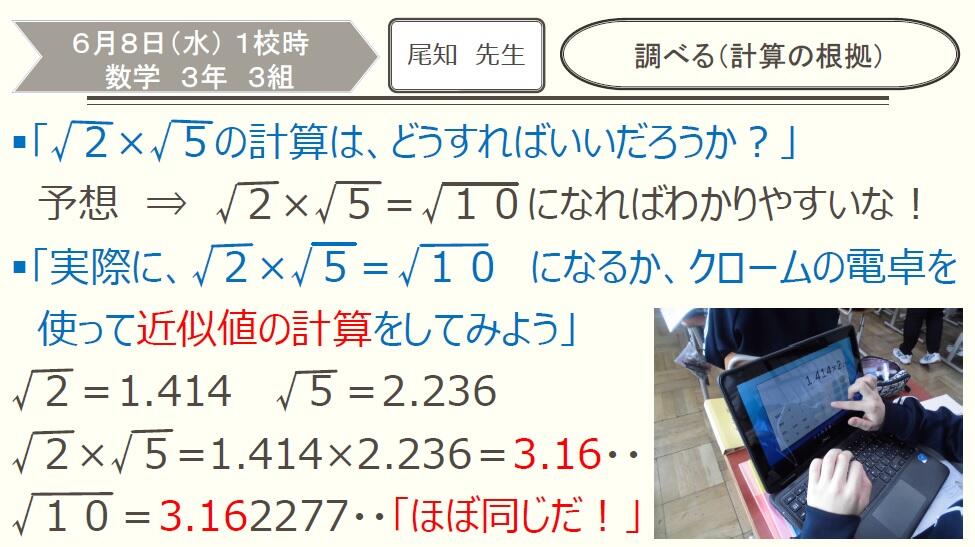

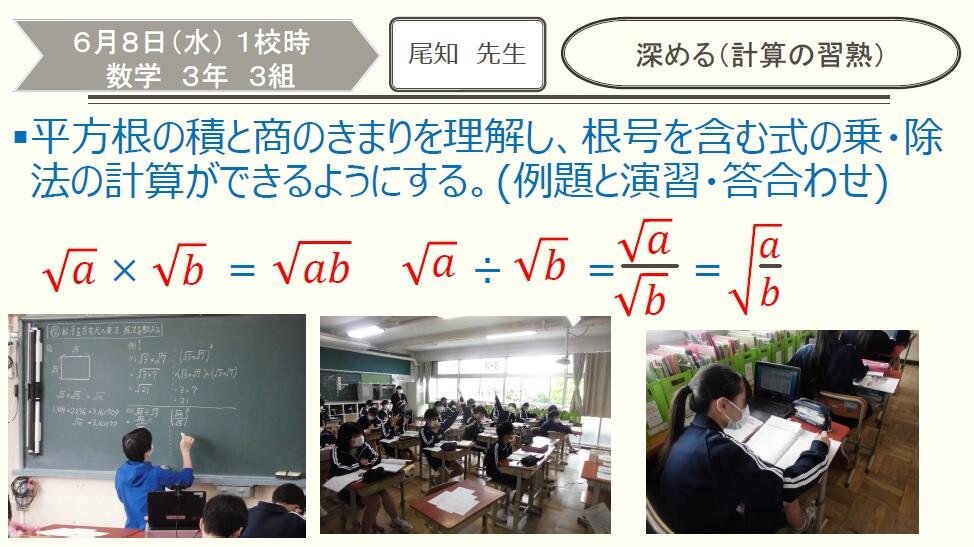

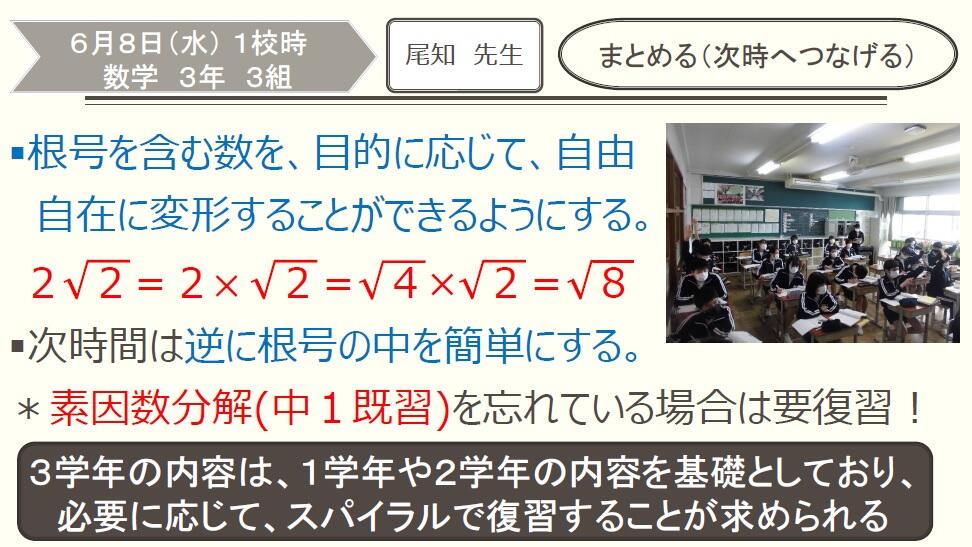

6月8日(水)授業風景11(3学年数学)

〇来週末に修学旅行を控えている3年生の授業です。その時間の学習課題を意識し、教員や生徒の説明を理解した上で、自ら問題に取り組んでみる姿勢が、「さすが最上級生」との印象をもました。

須藤昌英

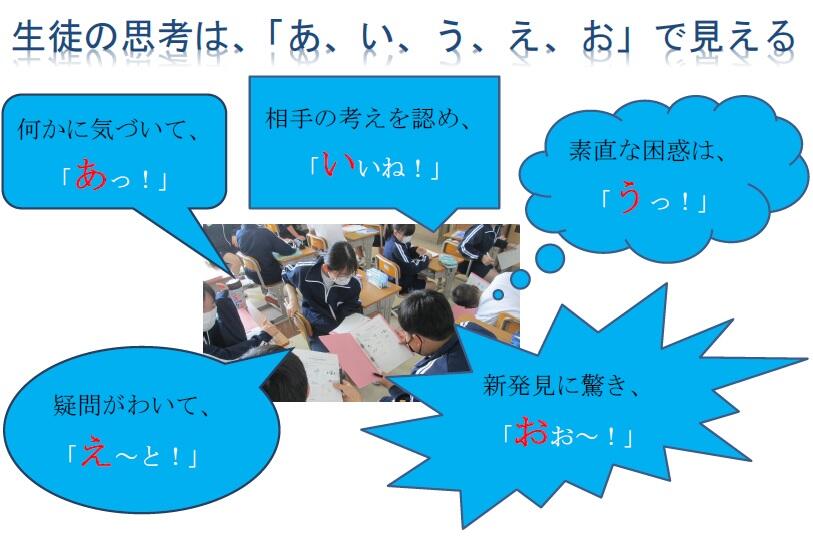

6月8日(水)生徒の視点で授業をみるとわかること

〇昨日までに、10人の先生の授業を順次紹介してきました。私が1時間を通して、生徒と一緒に授業に参加していると、生徒の表情やつぶやきから、その授業への興味関心や理解の度合いがある程度わかります。

〇そのときに、次のような「あ、い、う、え、お」のような生徒の反応がよく見られます。ただしこれらは、授業をしている先生がすべて把握することは難しく、外から客観的に授業を観察している人の方がわかりやすいものです。そしてそれを授業が終わった後に、授業者に伝えるのも、私の役目です。

〇残りの先生方の授業も、これまでと同様に伝えていく予定です。

須藤昌英

6月7日(火)生徒総会(全校表彰)

〇本日の5,6校時に、今年度の生徒総会を行いました。前半は各学級にて、学級委員または学級議長が司会を務め、「昨年度の活動及び今年度の予算案」を議事として、質問や意見・その返答の後、採決しました。

〇後半は体育館へ全員が移動し、「今年度の活動方針・計画」を議題として、学級討議で出た質問や意見・その返答の後、採決しました。また第6号議案(委員会の数を変更する)の提案もあり採決しましたが、こちらは否決されました。結果よりもこのプロセスが「民主主義」を身近に感じる経験となります.

〇続いて4月からの部活動の各大会の表彰を行いました。昨年度までは、校長室で個別に行うだけでしたので、全校生徒の前で行えて良かったです.

須藤昌英