文字

背景

行間

藤っ子日記 令和4年度

4年生「藤心小・落語教室」

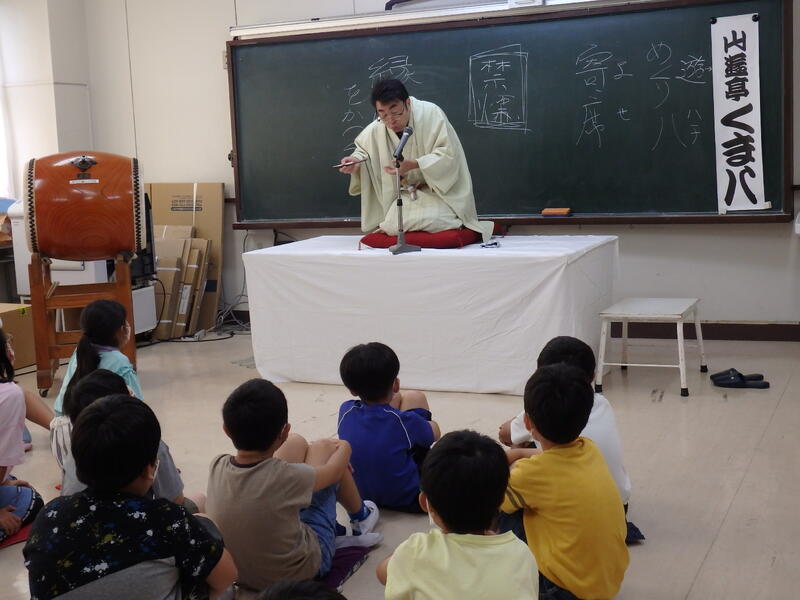

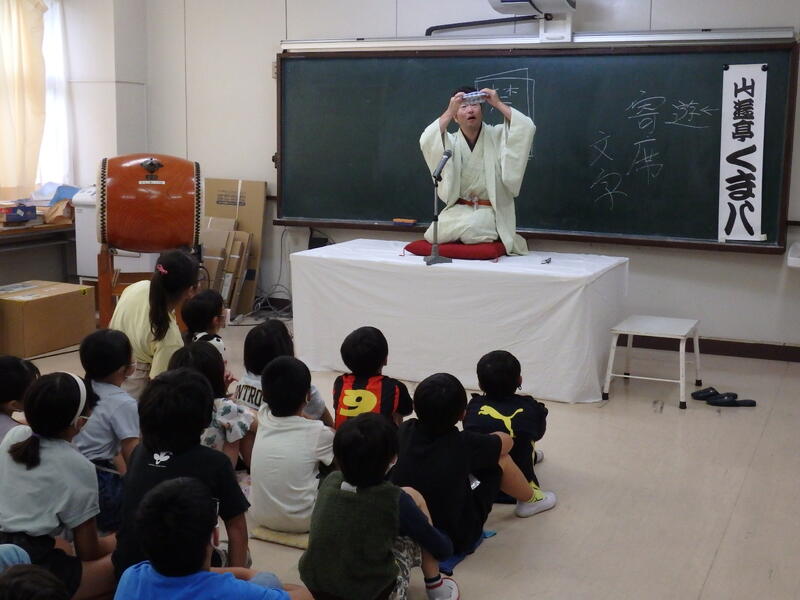

今日は特別講師:落語家「山遊亭くま八先生」をお迎えし、「藤心小・落語教室」を実施しました。子ども達は、本物の落語をライブで体験できるとあってワクワクしていました。まずは、落語について、いろいろなお話を聞きました。

「めくり」は、すこし右側が高くなるように貼ってあり、「右肩上がり」を願っているそうです。「めくり」に書かれている名前の文字は、「寄席文字」という独特の文字で、隙間が狭くなっています。これは、隙間なくお客様がたくさん来て下さいますようにと願っているそうです。また、座布団は、必ず縫い目のない辺がお客席のほうを向くように置いて座ります。縁の切れ目がないようにと願っているそうです。子ども達は、「なるほど!」「へぇ~」と、興味津々。

落語に欠かすことができない道具として、「手ぬぐい」と「扇子」があります。この2つの扱いと仕草、表情、声の強弱等を組み合わせて、見ている相手に噺(はなし)の内容や場面の様子をわかりやすくしています。ということは、落語は、聞くのではなく、「耳と目と頭で、聴いて、観て、思い描く」ものだと考えることができます。

続いて目の前で落語を披露していただきました。子ども達は、すっかり落語の世界に入り込んでしまいました。落語の楽しみ方を知った子ども達は、終始、笑顔でした。

実際に高座に座り、手ぬぐいや扇子を使い、表現を体験する場面もありました。やっている子は伝わるように考えながら表現していました。観客側は、何を表現しているか真剣に考えていました。正しく伝える・伝わることの大切さも学びました。

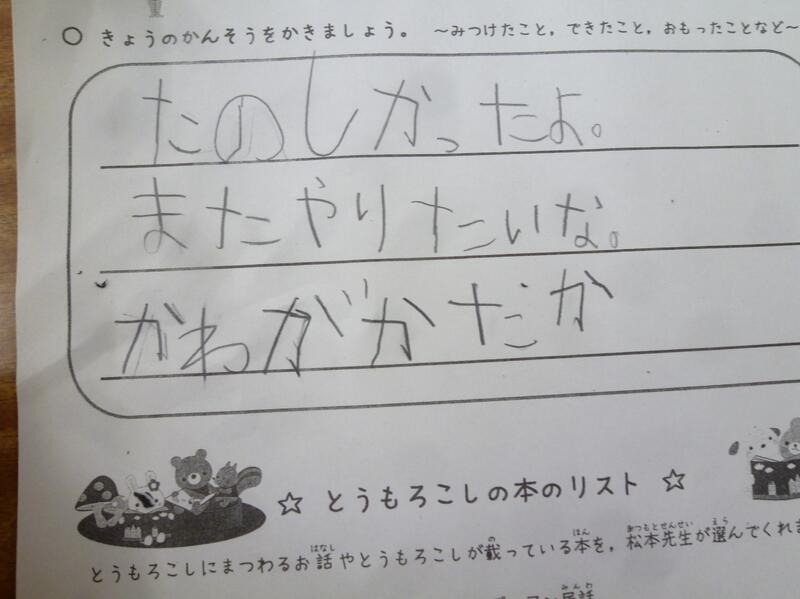

最後に「楽しかった?」と質問があり、みんな「楽しかった!」「また、やりたい!」と。とてもいい時間だったようです。落語家・山遊亭くま八先生、ありがとうございました。

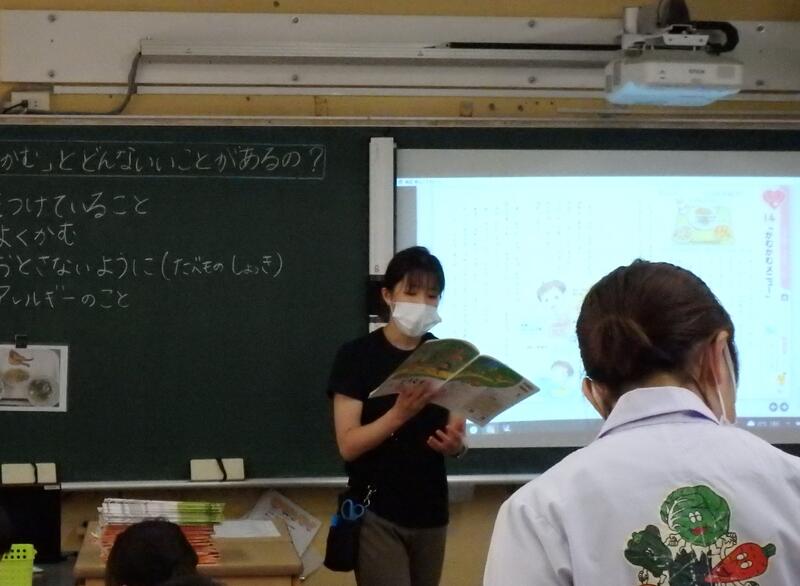

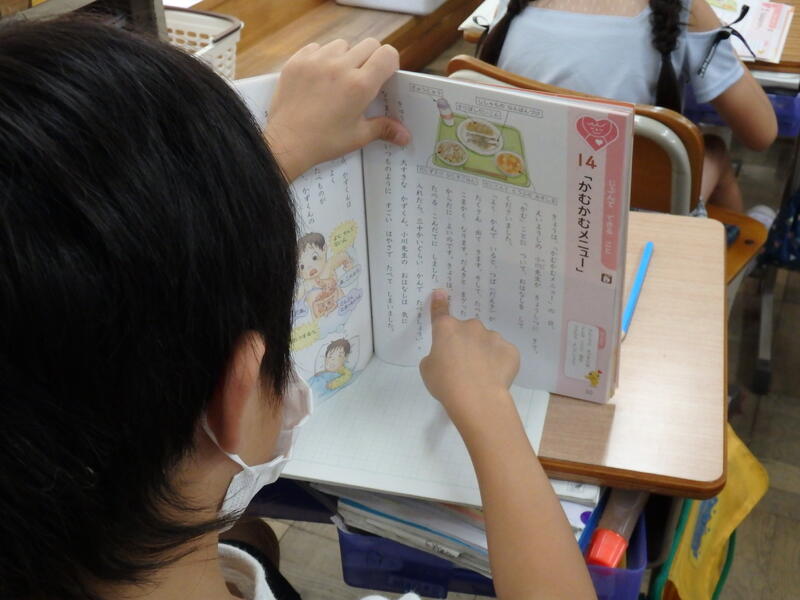

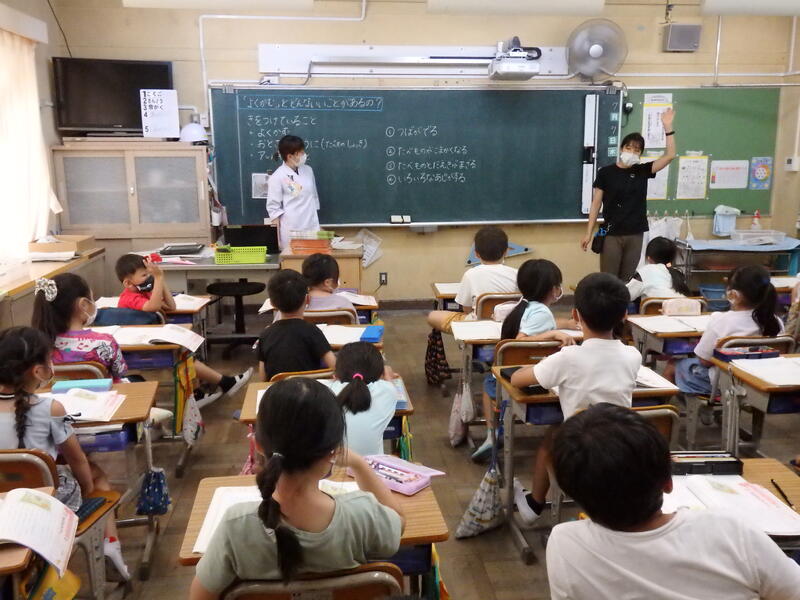

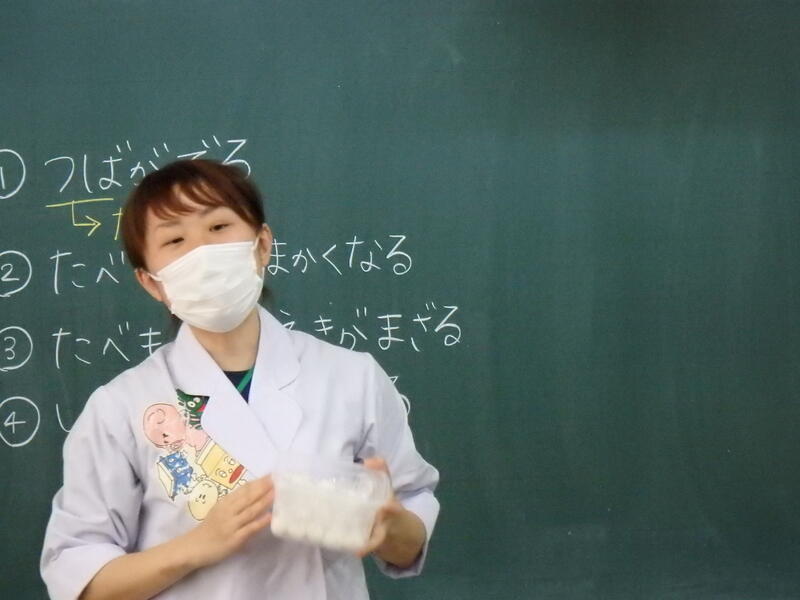

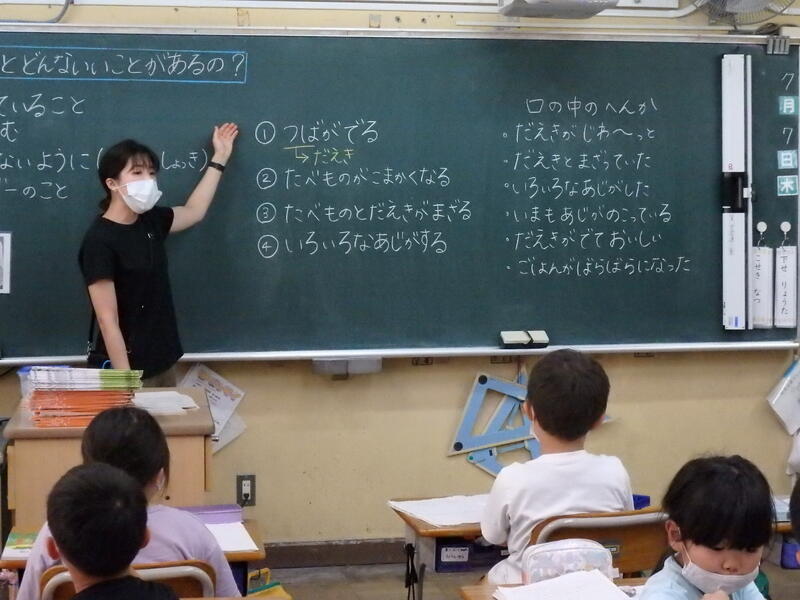

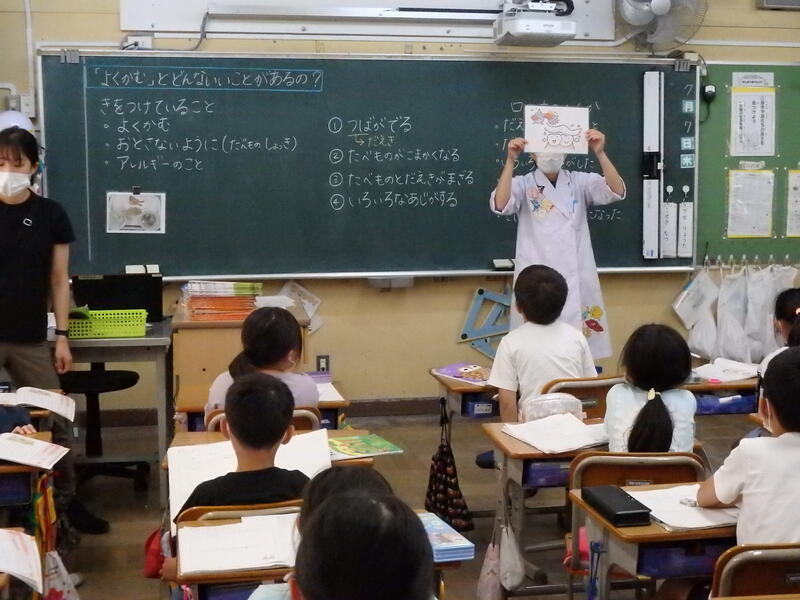

2年生:道徳✕食育の授業「かむかむメニュー」

2年生が、食生活で大切なことの1つである「よく噛んで食べる」ことについて考える授業を展開しました。

まずは、普段の食事で意識していることを発表し合います。よく噛む、落とさないように、アレルギー等が子ども達から出てきました。その中から、「よく噛む」ということに注目してみます。もう少し深く、子ども達に質問してみると「よく噛む」ことに対して関心が高まってきました。学習問題は、「よく噛むと、どんないいことがあるの?」です。

ここで、道徳教材を使います。主人公は、大好きな給食を食べるのが速いのです。栄養士の先生から「噛むことの大切さ」を聞いた日も、よく噛まずに給食を食べていました。その夜、主人公は、よく噛まずに食べたものがどんどんたまって、おなかが「よく噛んでない」「破裂する」等と言っている夢を見ました。翌日からは、主人公は給食をよく噛んで食べるようになりましたという内容です。この教材をもとに「よく噛む」と起こる変化について考えます。

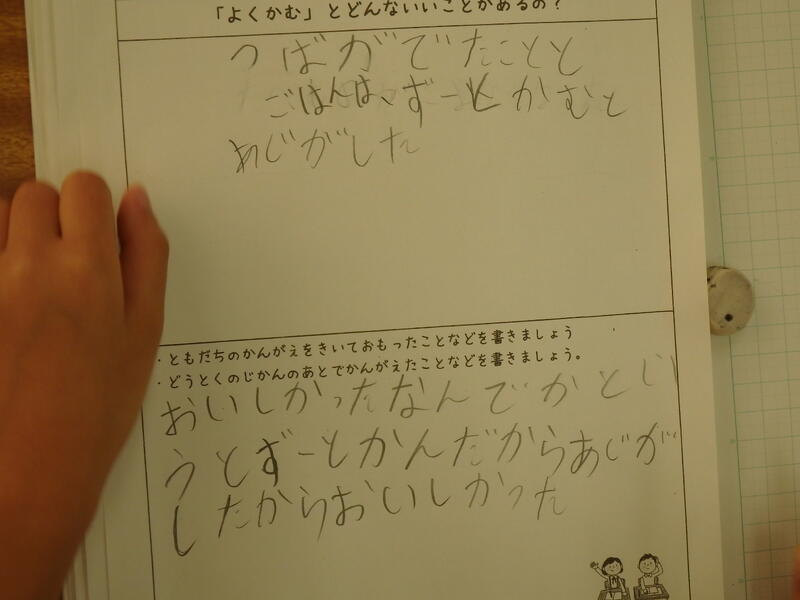

子ども達は、「つば(だ液)がたくさん出る。」「食べ物が細かくなる。」「食べ物とだ液が混ざる。」「いろいろな味がする。」と起こる変化について発表します。なるほどとは思いますが、子ども達はピンときません。毎日の食事の時に、あまり意識していないようです。

そこで、奥歯で噛むことを意識して、栄養教諭の手拍子に合わせて30回噛んでみます。すると、起こる変化のうち、「だ液が出る。」を確かめることができました。しかし、残りの3つについては、よくわかりません。どうしてか?実際に今、食べていないからです。ですので、実際にごはんを使って、変化を確かめてみます。

子ども達は、「ごはんが細かくなった。」「ごはんとだ液が混ざった。」「甘い感じの味がした。」と、しっかりと確認できたようでした。ワークシートにもしっかり書けていました。子ども達からは、「もう1回やりたい!」との声もありました。楽しかったようです。

さらに、栄養教諭から、「よく噛むといいこと」についての紹介がありました。子ども達は食べ物をよく噛むことの大切さをここまで考えたことは、今までなかったのではないでしょうか。

今日の学習の課題を再度確認し、ふりかえりをじっくりして、終わりました。

食事、睡眠、運動等に関わる基本的な生活習慣の確立は、日常の基盤となります。食生活で大切なことは、バランスよく規則正しく食べること、そして、よく噛んで食べることです。その一部分を今日は学びました。今日の学習は、大きく捉えると「生命の学習」であると思います。

6年生「日光修学旅行」

6年生が6月28日・29日の2日間、日光方面へ修学旅行に行ってきました。

今年のスローガンは、①「周りの人を気づかって、最高の修学旅行にしよう!」②「調べ学習を生かし、日光の歴史や自然を学ぼう!」の2本立てです。修学旅行は、自分のため、みんなのため、お家の人たちのために素晴らしいものにする必要があります。このスローガンを掲げ、6年生は藤心小から日光に向け出発しました。コロナ禍のため、バスを1台増便し、3台に分かれての旅行の始まりです。バスの中では、大きな声を出すことができないため、修学旅行でよくある「バスレク」はできませんでしたが、日光に到着するまでの間,DVD鑑賞で楽しみました。また、栃木県に入ったあたりから、車内で観光ガイドが始まりました。

出発してから3時間半ほどで輪王寺駐車場に着き、いよいよ東照宮の見学です。さっそく東照宮の石鳥居に向かって歩きます。

畳1畳分の大きさがある「東照大権現」の額がかかっている高さ9メートルの日本最大の石鳥居を通り、表門から中に入ります。集合写真の撮影をしたあとは、グループごとの活動です。

陽明門、奥宮、拝殿、神楽殿、唐門、透塀、眠り猫、三猿、想像の象、鳴き竜など、グループで見学を楽しみました。

今日は、混雑していなかったので、とてもゆったりとした雰囲気でした。境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物が並んでいます。その豪華絢爛な美しさを自分の目でしっかり見ることができたと思います。

見学を終え、五重塔前に集合したあとは、二荒山神社経由で昼食場所へ向かいます。東照宮から二荒山神社へ向かう参道は、2つの神社の気が合流するすごい場所、「パワーストリート」です。

二荒山神社には、風鈴のトンネルがありました。ほぼ無風でしたが、子ども達が通り過ぎた後、急に風が吹き、風鈴がその風に揺られて、心地よくも何とも不思議な音色が響いていました。

昼食を終え、バスに乗り込み「いろは坂」を上って、湯滝に到着。午後は、戦場ヶ原ハイキングをしました。湯滝は高さ70メートル、長さ110メートルの滝です。その滝を下から見上げる感じで見てから、ハイキングスタート。

ゴールの光徳牧場へ向けて自然の中を気持ちよく歩いて行きます。気温は24度とちょうどいい感じでした。

しばらく歩いていくと、突然、視界が開けて戦場ヶ原が目の前に広がりました。子ども達も思わず「すごいね!」「ここいいね!」と。確かに抜群の景色でした。

さらに歩いて、光徳牧場にやっと到着しました。子ども達はかなり疲れた様子でした。この後は、楽しみにしていた「アイスクリーム・タイム」です。子ども達の嬉しそうな笑顔が、素敵なシーンでした。

ゆっくり休んだ後は、再び、バスに乗り込み、宿泊するホテルに向かいました。

ホテルに到着し、入館式を行った後、部屋に入りました。このときの気温はまだ22度。涼しい感じでした。この後、明朝にかけて、ぐんぐん気温が下がっていきます。明朝4時頃の気温は、なんと9度で冬を感じるほどでした。

入室後は、ホテルでの夕食タイム、入浴タイム、おみやげタイムを楽しみました。県民割引キャンペーンによる金券配付があったので、おみやげタイムでは、得をするように考えて上手に買い物をしていました。宿泊費も3,000円割引となりました。

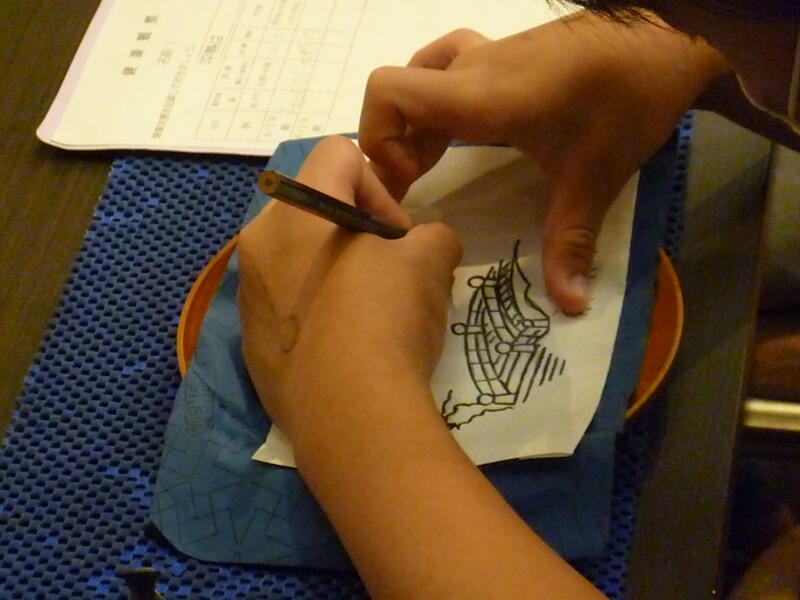

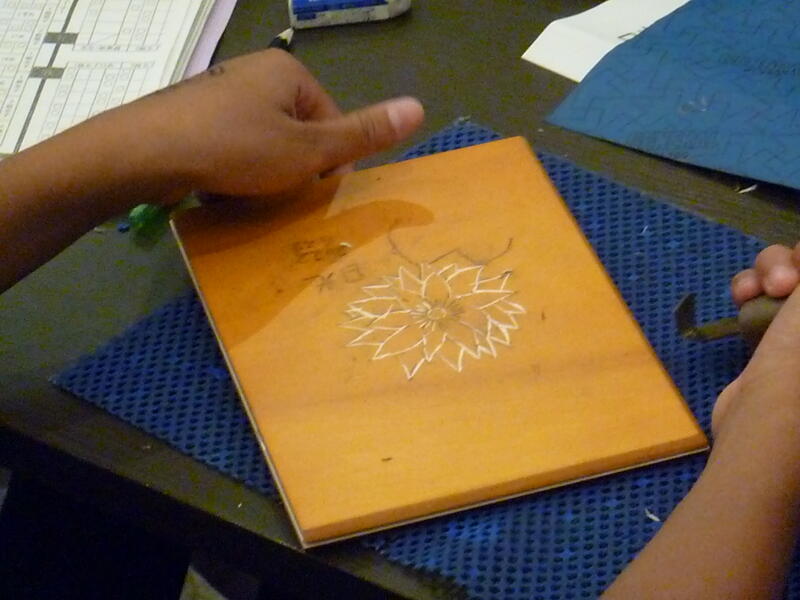

1日目の最後の活動は、「日光彫り体験」をしました。デザインは予め学校で考えてあったので、彫り方の説明を聞いた後は、早速、デザイン画を板面に写し取り、彫り始めました。繊細なデザインに挑戦する子、ダイナミックに彫る子、かわいらしさを表現している子、アートを楽しんでいる子など、それぞれで楽しんでいる様子でした。

活動終了後は、部屋に戻り、就寝の準備をして10時就寝。すぐには寝ません。でも、12時頃には、藤心小のフロアは静かでした。1時の見回りも、2時の見回りも、4時の見回りも、5時の見回りも、静かでした。

2日目、朝6時起床。気持ちのいい天気です。4時頃の気温は9度でしたが、6時には14度になっていました。この日はぐんぐん気温が上昇して、帰りの羽生PAでのトイレ休憩時は38度を超えていました。

みんな揃って、朝の散歩にでかけました。目的地は、湯ノ湖。朝の陽光と木々の緑、湖の水の色、湖畔の石の色がきれいな時間を演出していました。子ども達も普段とは違う朝の時間を気持ち良く過ごしていました。

ホテルに戻り、朝食タイム、退館式。その後、部屋の片付け・出発の準備をして、バスに乗り込みました。

2日目は、自然が生み出した美の世界、「竜頭の滝」「中禅寺湖」「華厳の滝」を巡ります。

まず、竜頭の滝の見学。滝の上部から下部へ向かって並行するように歩いて行きます。幅が10メートルぐらいあって、岩場が階段状になっているので水の勢いが激しくなっています。子ども達も「はやっ!」「すごっ!」と連発していました。滝壺の近くに大きな岩があって2つに水の流れが分かれ、その様子が竜の頭に似ています。

続いて、中禅寺湖遊覧。最初は1階の座席に座りましたが、出航すると、子ども達は上層階のデッキに移動し、20分間の遊覧を楽しみました。中禅寺湖は、およそ2万年前に男体山の噴火による溶岩で渓谷がせき止められ、その原形ができたそうです。美しい場所なので、外国の方に人気のスポットであるのもよくわかります。

最後は、華厳の滝。中禅寺湖の水が、高さ97メートルの岸壁を落下する滝です。雄大さと、華麗さを持ち合わせた滝です。エレベーターで降りていくと、扉が開いた瞬間「寒い!」という声がたくさん聞こえました。観爆台から間近で見る滝つぼは迫力満点でした。水しぶきが弾ける豪快な滝の姿が見られると同時に、

たくさんのイワツバメが滝周辺を飛び回っていました。

華厳の滝見学後は、バスに乗って、いろは坂を下っていきます。再び、東照宮近くの昼食場所に行き、昼食タイムとおみやげタイム。メニューはカレーライス。これがけっこうな盛り具合。今日は多くの学校が来ていて、昨日とは全く違い店内は大混雑でしたが、子ども達は、買い物を楽しんでいました。

昼食タイム・お土産タイムが終わり、藤心小に向け出発。昨日、見逃した日光金谷ホテルや神橋、板垣退助銅像、勝道上人銅像、日光支所を今日はしっかり確認できました。

少しすると、予想通りバスの中はすぐにシーンとなりました。DVD鑑賞タイムでしたが、子ども達は疲れたようで、ぐっすりタイムの子が多かったです。その後は、気温38度超えの羽生PAに立ち寄り、予定よりも早く学校に到着しました。

学校到着。お家の方・先生達が、暑い中、校庭で6年生の到着を待っていてくれました。2日間、天気もよく、この修学旅行がきっと6年生一人一人にとって素敵な思い出となったことでしょう。日光で関わった方々からは、「返事が気持ちいいですね。」「明るい子達でいいですね。」という言葉をいただきました。修学旅行実施に関し、保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

1年生「とうもろこしの皮むき」体験

7月になりました。

今日は、1年生が食育の一環としての体験活動をしました。給食で食べる「とうもろこし」の皮むき体験です。

まずは、とうもろこしに関するブックリストの紹介です。

次に、絵本の紹介です。「やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ」という絵本です。

野菜の子ども達がおいしい野菜になるために通う「野菜の学校」。ある日、「野菜の学校」にとうもろこしちゃんがやってきました。とうもろこしちゃんの髪は、とっても長くてきれいですが、そのせいで困っていることがあります。野菜の子ども達がみんなで協力して、とうもろこしちゃんを助けます。とうもろこしちゃんの困りごとは解決するのでしょうかというストーリー。これは、おもしろそうです。

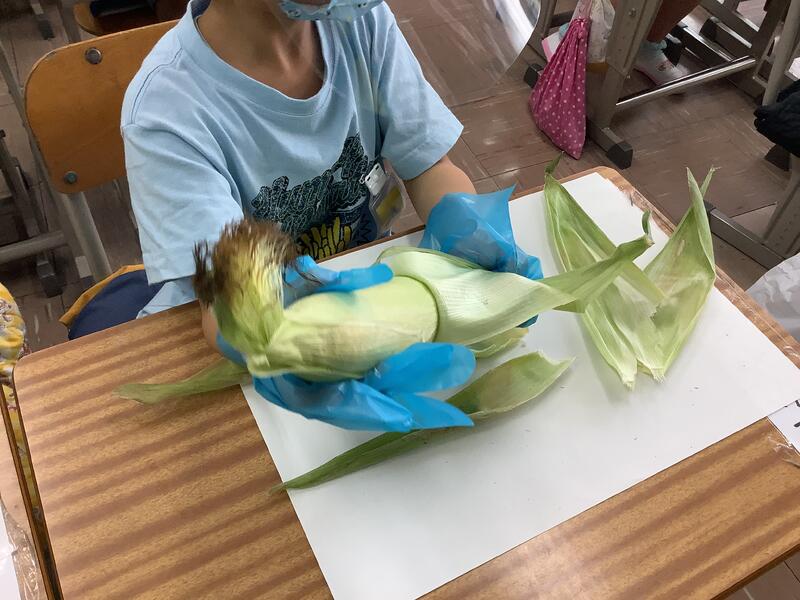

続いて、皮むきの準備を始めます。机の上に紙を敷き、使い捨て手袋を着けたら消毒。

1本目のとうもろこしが配られたら、まずは観察。堅さやにおい、皮の様子や重さなど、子ども達はそれぞれ興味をもって観察していました。約束は3つ。①皮むきが終わったものは前の食缶に入れる。②落とさない。落ちたものは片付けの時間に拾う。③虫がいても新鮮な証拠なので騒がない。いよいよ皮むき体験開始です。

1年生にとっては、けっこう皮をむくのにも力が必要ですが、みんな頑張っていました。

1本目の皮むきが終わりました。みんな嬉しそうです。

この後は、藤心小学校のみんなのために、どんどん皮むきをしていきます。

みんなで協力して頑張ったので、時間内に皮むきが終わりました。

とてもきれいなとうもろこしです。給食の時間が楽しみです。この後は、片付けをして、今日の活動のふり返りをしました。みんなやっぱり楽しかったようです。

そして、最後に前半で紹介した絵本の読み聞かせを先生がしてくれました。

11時半過ぎ頃、給食で出るとうもろこしが出来上がりました。

6月27日 梅雨明けです。

今日、千葉県には「熱中症警戒アラート」が発令されました。登校時から気温が30度を超え、暑い日となりました。熱中症予防対策のため、校庭での体育の授業は中止、休み時間の外遊びも中止となりました。子ども達が活動していない校庭は、晴れているというのに、静まりかえっていました。

そして、関東地方の梅雨明けが発表されました。これからは猛暑が続きます。子ども達には、水分補給や汗の始末、衣服の調整等の指導もしていきます。それでも木陰は涼しい。

明日、6年生は修学旅行に行きます。明日の日光市の天気は、午前中、晴れて気温が30度を超えるようです。午後は雷雨が心配されます。屋外での活動中は、雨が降らないことを願っています。宿泊施設のある奥日光の夜は、16度程度まで気温が下がります。翌日の朝は、少しひんやりとするかもしれません。

療養報告書のダウンロードは、「メニュー」下の「保健室から」からお願いします。