文字

背景

行間

藤っ子日記 令和4年度

1年 公園探検

本日,1・2校時に公園探検に行ってきました。

最初は恐竜公園(ふじ第三公園)に行きました。

鉄棒や大きな滑り台で楽しく遊べました。

次は野菜公園(ふじ第四公園)にいきました。

曲線のジャングルジムや「だるまさんが転んだ」をして遊びました。

行帰りは,2列にきちんと並んで上手に歩くことができました。

地域安全会議

6月18日(土)の土曜参観の日に「地域安全会議」を2年ぶりに実施しました。藤心小見守り隊の方10名,PTA地区委員6名,校長・教頭の計218名で地区ごとに情報交換し,全体で危険個所や今後市や警察署に要望していく内容を共通理解いたしました。その一部を紹介いたします

・元関口肉店の横断歩道から駅よりの交差点に横断歩道の設置を。(今年度要望書を提出)

・福太郎薬局前の交差点に信号機の設置を。(今年度要望書を提出)

・「ふじ第三公園」ではフェンスを乗り越え車道に飛び出す児童がいて危険。周辺道路も坂道になっていて車のスピードが出ている。

・「藤の台第一公園」に面する道路がカーブしていて見通しが悪く公園から児童が飛び出すと危険。

通学路の危険個所や公園での遊び方等,学校でも指導しております。各ご家庭でも,同様のお声掛けいただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

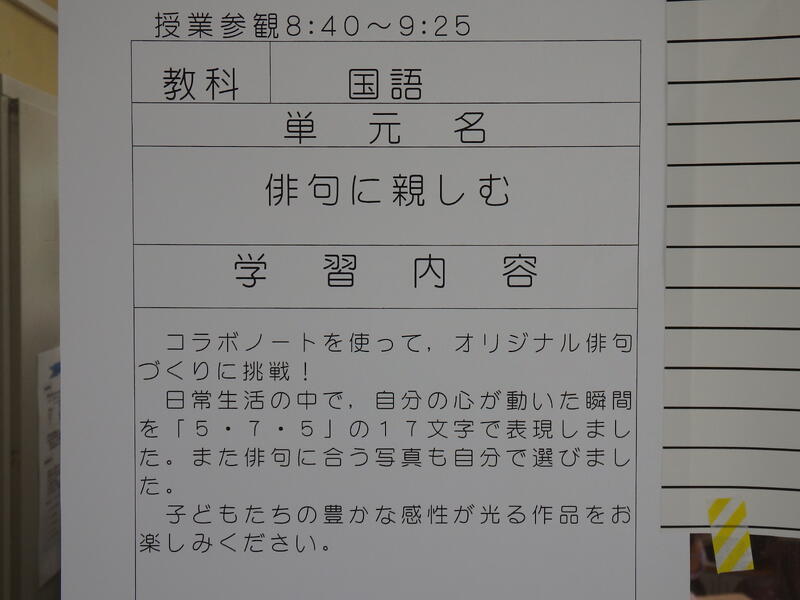

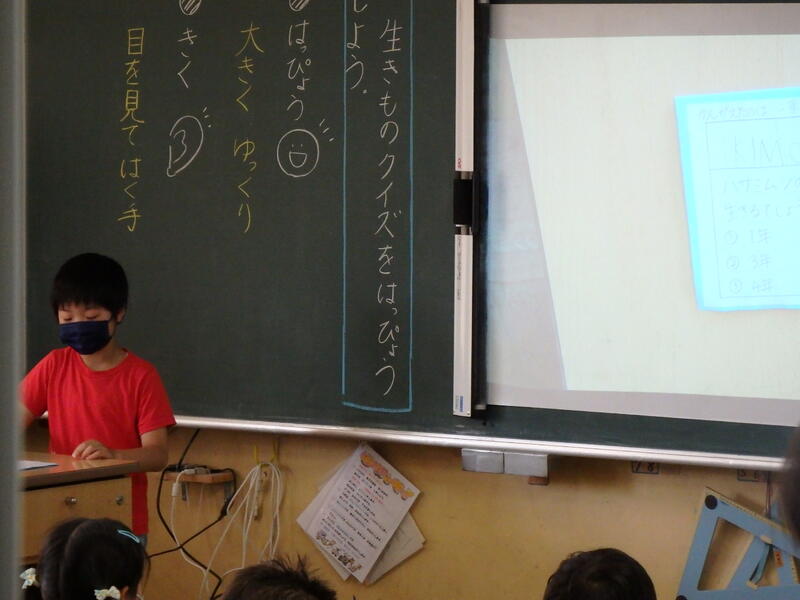

「土曜参観・引き渡し訓練デー」

今日は、午前「土曜参観」、午後「引き渡し訓練」の1日でした。ご来校いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。授業は、発表的な活動や実習的な活動が多くありました。ICT機器の活用も慣れてきたようです。

子ども達は発表資料作りを頑張ったようです。発表の仕方は、それぞれ個性があって楽しいものでした。

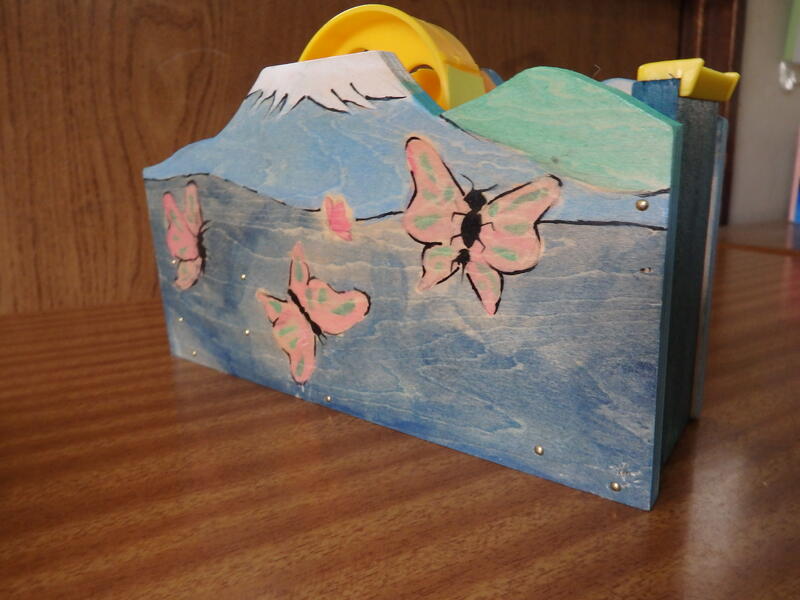

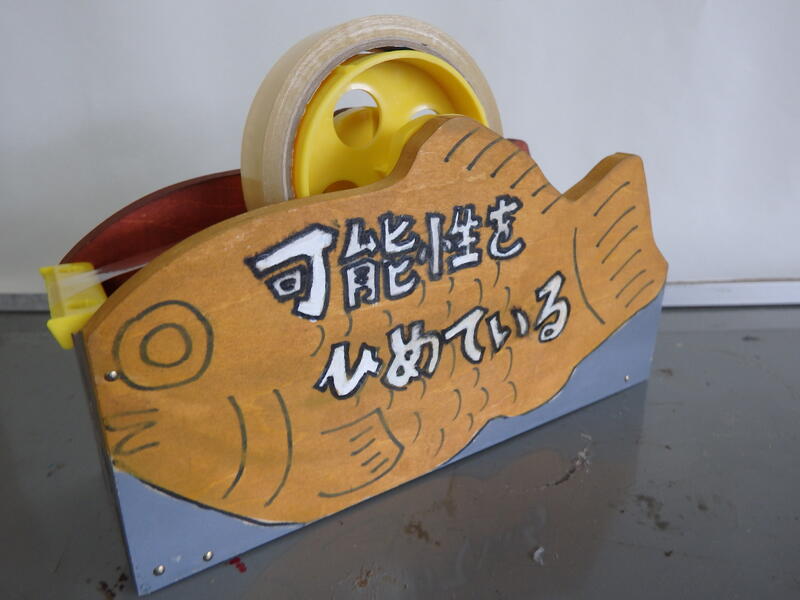

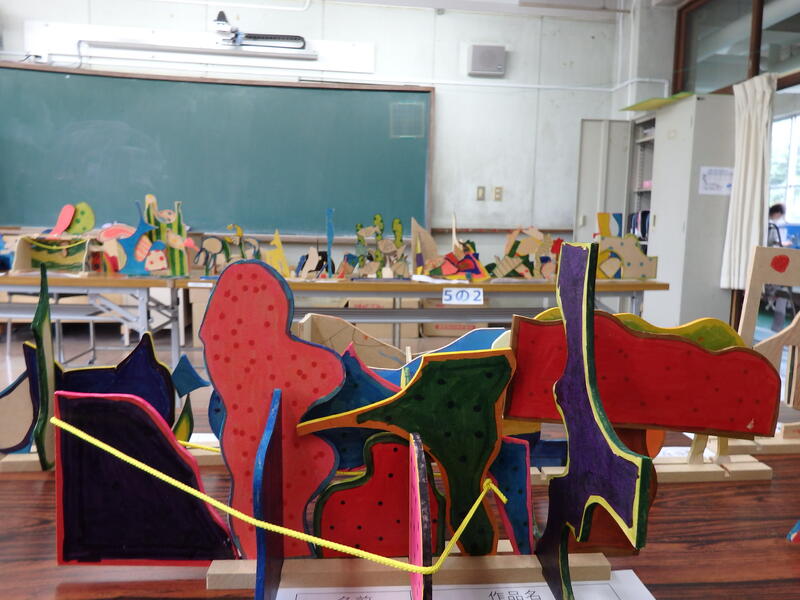

土曜参観に合わせて図工の作品もたくさん展示してありました。子ども達の創造力には感心します。デザインであったり、色合いであったり、自分らしさを表現している作品がずらりと並んでいました。

午後は、引き渡し訓練を実施しました。全校児童が集まったところで、いつも登下校時に子ども達を見守ってくださっている「見守り隊」の方々の紹介がありました。その後、子ども達の引き渡しとなりました。大地震や火災、不審者、自然災害等により、引き渡しを実施することも想定されます。今日の引き渡し訓練のことをしっかりと覚えておいてほしいと思います。

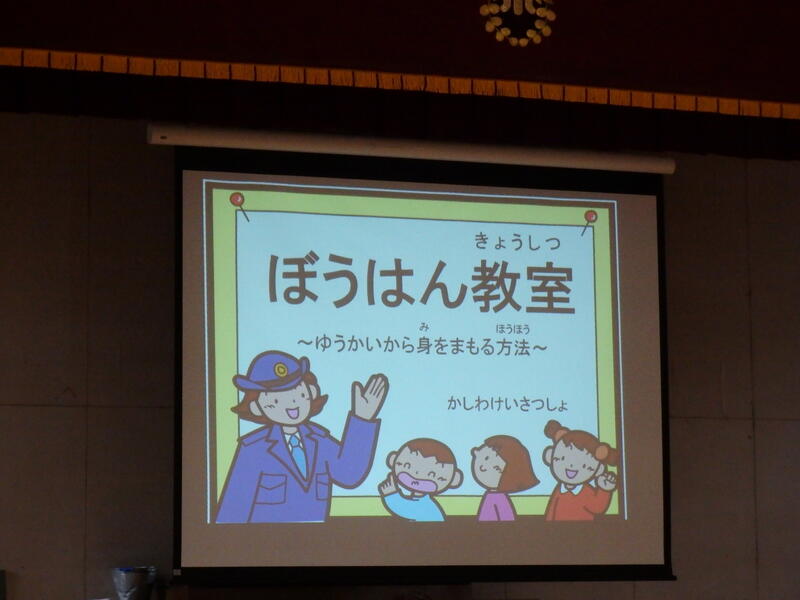

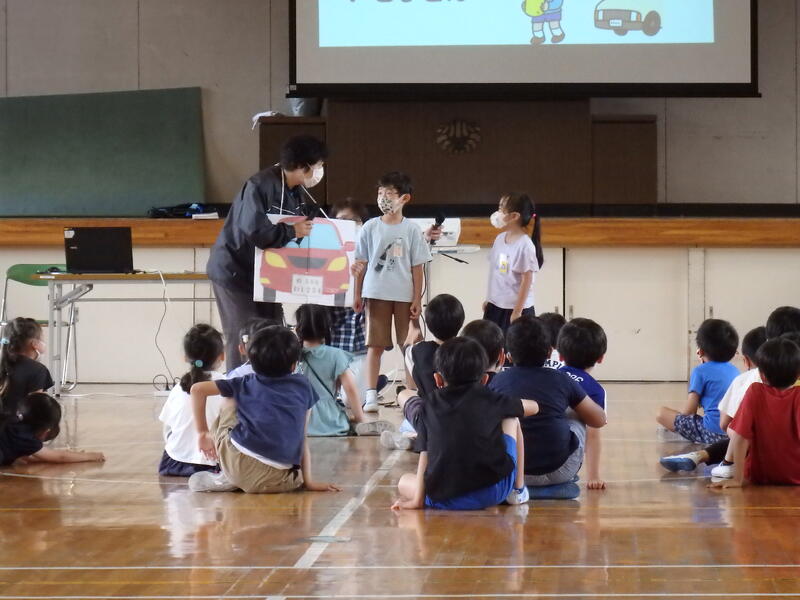

1年生:「防犯教室」を実施しました。

警察署の方々に来ていただき、1年生が「防犯教室」を実施しました。

今日の内容は、誘拐についてです。「いかのおすし」も確認しました。実際の場面を想定して練習もしてみました。

誘拐される場面をわかりやすく教えてもらいました。動画視聴で、子ども達は、こういうときが危険なんだと真剣に見ていました。不審な人が声を掛けてきた場合、どうすればよいかについて「いかのおすし」を確認しました。防犯ブザーをランドセルにつける位置についても確認しました。防犯ブザーは、すぐに使えることが大事です。

不審者を見分ける合い言葉「はちみつじまん」も教えてもらいました。後半では、実際の場面を想定して練習してみました。練習と言っても、やっぱり怖い気持ちになります。でも、今日、教えてもらったことをしっかりとやれば、大丈夫ということもわかりました。

誰かに助けを求めるときは、「助けて」と大きな声を出す勇気も必要です。

「自分の身は、自分で守る」‥‥難しいと思いますが、いつも頭の中に入れておいてほしい言葉です。最後は警察署の方々にお礼をみんなで言って、防犯教室は終わりました。

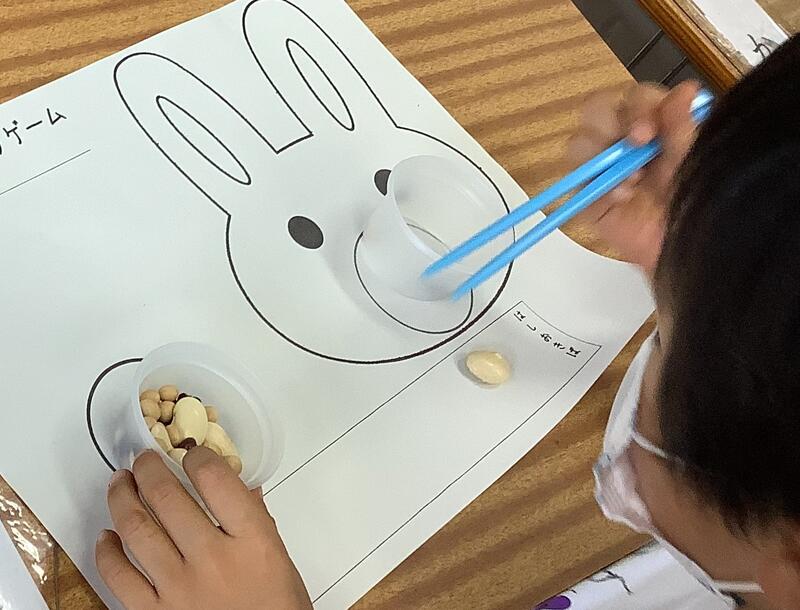

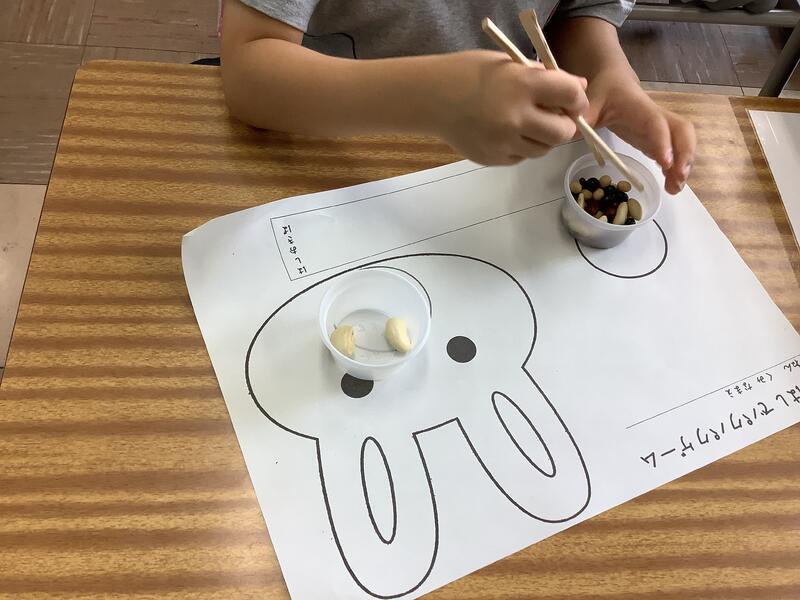

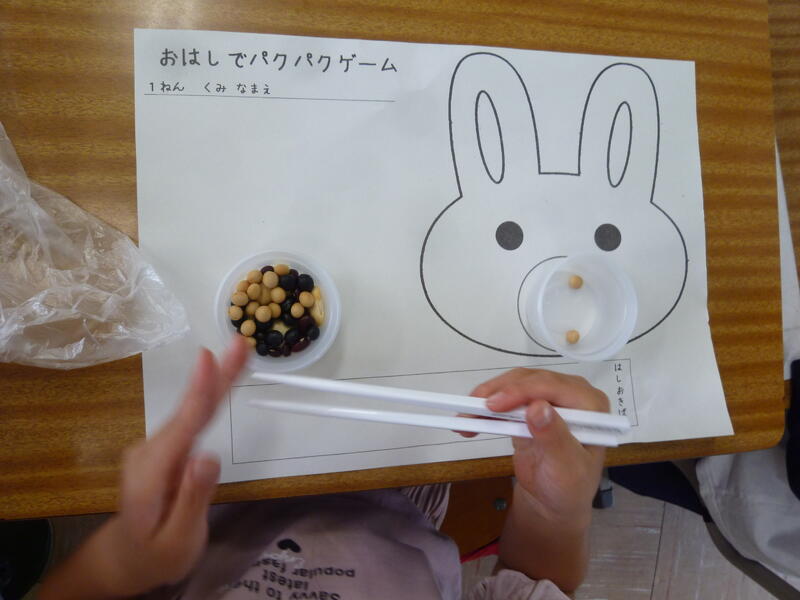

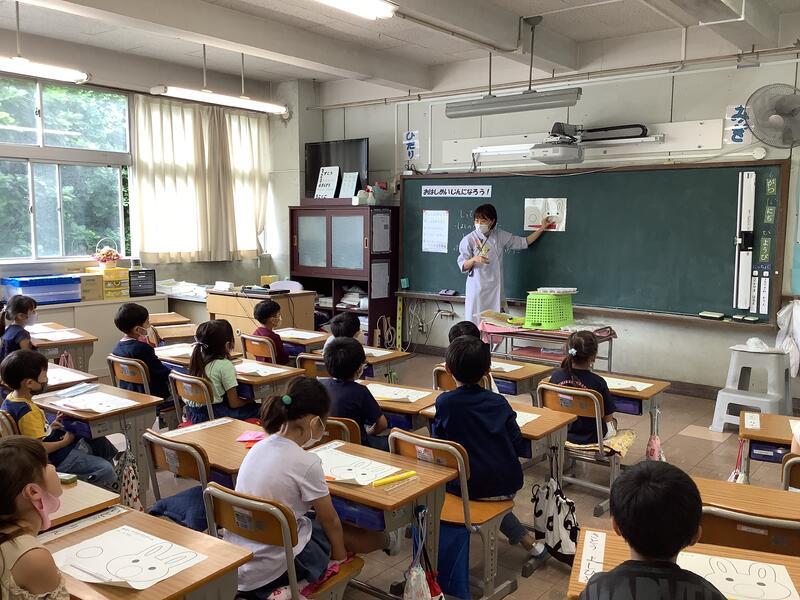

1年生「おはし名人になろう」

1年生が藤心小学校の栄養教諭の指導で、お箸の使い方を学ぶ活動をしました。日本人の食事には欠かすことのできないお箸。お箸を上手に使うことは、一緒に食事をする周りの人への思いやりの心をもつことにつながる大切な食事のマナーです。

まず、今日の約束を確認します。「振り回さない・人に向けない・くわえない」です。

次に、お箸について知っていることを発表してもらいます。だんだんお箸に興味がわいてきました。

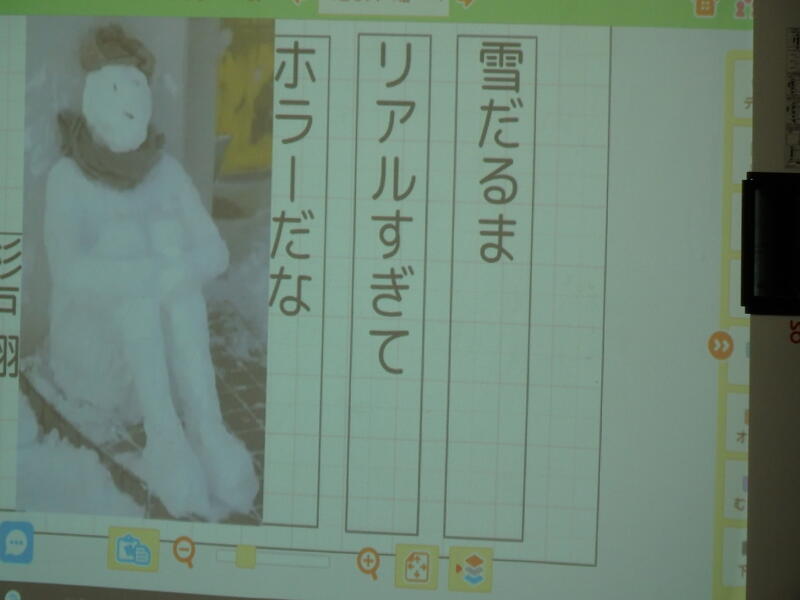

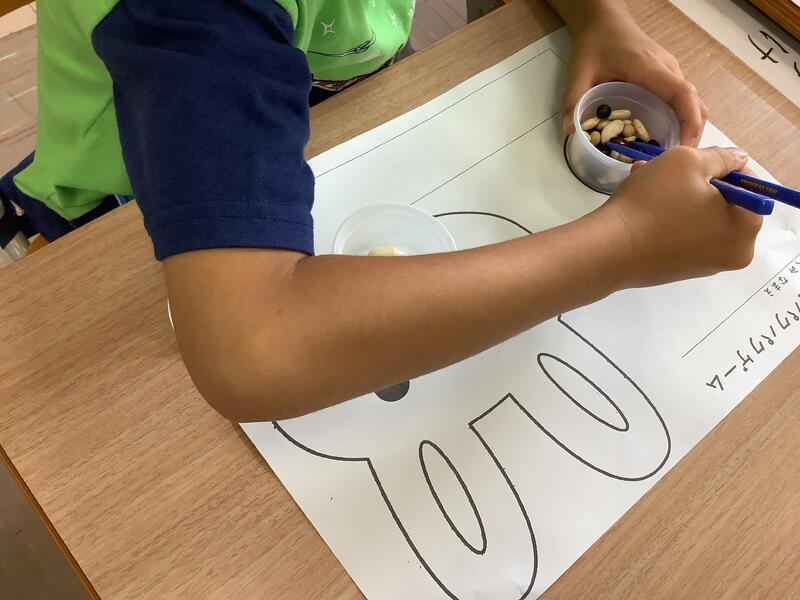

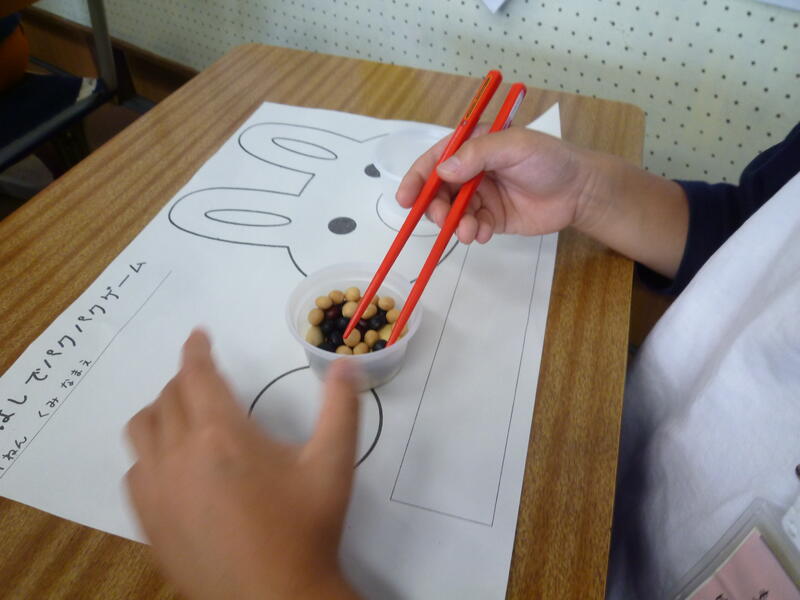

そして、いよいよお箸を使います。まずは普段、自分がやっているお箸の持ち方で「おはしでパクパクゲーム」をします。お箸を使って豆を移動ずるゲームです。なかなか難しかったようです。

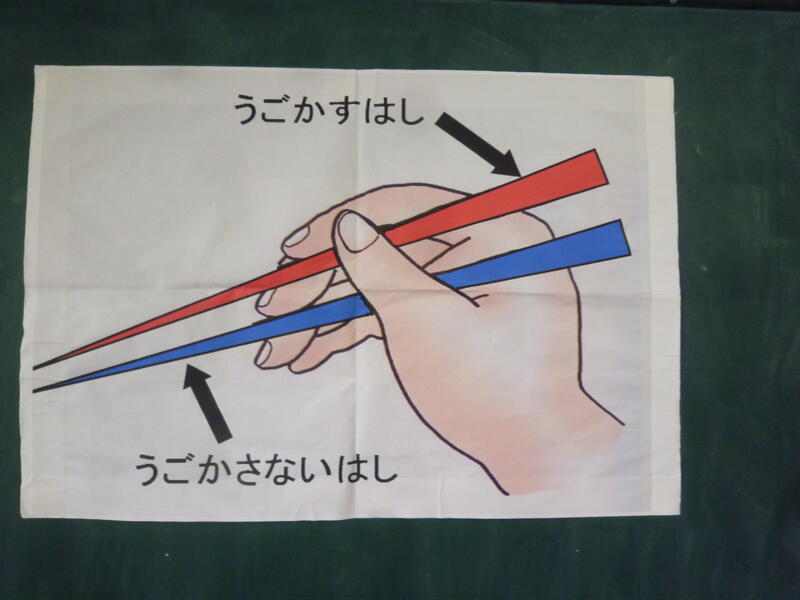

ここで、お箸の歴史や使い方を学びます。

食事にお箸が使われ始めたのは、今から約1400年前(飛鳥時代)。小野妹子が使節団として隋に行ったとき、「中国の文化」を日本に持ち帰り、ご飯をお箸で食べる中国の文化もその中にありました。そこで聖徳太子は朝廷での食事にお箸を使って食べる文化を取り入れました。ここから日本でお箸を使う文化が広まったようです。当時は竹箸でした。平安時代には、日本人の「箸食生活」が一般化し、鎌倉時代には現在の使い方とほぼ同じ使い方になったようです。

お箸の正しい持ち方を学んだので、再度、「おはしでパクパクゲーム」。動かす箸と動かさない箸を意識して、真剣に取り組んでいました。

今度は、上手に豆をつまんで移動できました。なんだか姿勢もよくなった感じがしました。

最後に今日の活動の「ふりかえり」をしっかりして終わりましたが、子ども達には、これからも正しいお箸の持ち方で食事をして、未来を生きる日本人として「日本の文化」を継承してほしいと思います。

療養報告書のダウンロードは、「メニュー」下の「保健室から」からお願いします。