文字

背景

行間

校長日記

校長:博報賞の賞状を子どもたちから受け取りました

2学期の終業式では、いつもとは少し違う場面がありました。

普段は私が子どもたちに賞状を渡す立場ですが、この日は、子どもたちから 博報賞 の賞状を手渡してもらいました。

そこで、私は子どもたちに、次のような話をしました。

この賞は、新聞などに取り上げられるほど立派な賞ですが、特別な人が、特別なことをしたからもらえた賞ではありません。

すごいことを一回やったからでもありません。

大津ケ丘第一小学校のみんなが、長い年月、少しずつ、こつこつと続けてきたことが認められた賞です。

だから、この賞は、先生方と子どもたち全員に贈られた賞です。

私は代表して受け取りましたが、主役は、みなさん一人一人です。

では、みなさんは、どんなことをしてきたのでしょうか。

2学期もみなさんは、学年ごとに、「だれかのこと」を考え、周りの人を幸せにする行動を続けてきました。

6年生は、OCC(大津ケ丘クリエイティブカンパニー)を立ち上げ、柏市のよいところを動画にして、日本中、世界中の人に伝えてきました。

5年生は、「健康」をテーマに、みんなの体や生活をよりよくするための提言を考えています。

4年生は、給食を通して地域のよさを見つめ直し、特色ある食材や調理方法を全国や台湾の友だちに伝えようとしています。

3年生は、柏のカブについて調べ、ひまわりプラザまつりに大勢で参加して地域の方にしっかり伝えました。

2年生は、町探検で見つけたことをまとめ、地域や保護者の方に大津ケ丘のことを知ってもらおうと発表しました。

1年生は、秋まつりを開き、お世話になっている6年生に楽しんでもらおう、喜んでもらおうと、一生懸命準備しました。

どの学年の学びも、自分のためだけの学びではありませんでした。

「どうしたら喜んでもらえるか。」

「どうしたら伝わるか。」

「どうしたら役に立てるか。」

そう考え、行動してきたことが、この博報賞につながりました。

ですので、この賞は、「よくできました」というごほうびではありません。

「これからも、その学びを続けてください」という、応援のしるしです。

3学期も、だれかのために考え、だれかのために行動できる、そんなステキな子どもたちがたくさんいる学校であり続けましょう。

それは、きっと、だれかのためだけでなく、自分自身のためにもなるはずです。(校長 佐和)

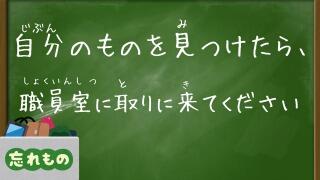

校長:クリエイティブな出来事⑤ 落とし物を「動画」で解決

~身近な課題を、自分の力で~

学校では、落とし物や忘れ物がたまりがちで、以前からの課題となっていました。

なかなか持ち主が見つからず、教職員も対応に悩むこともありました。

そんな中、

「どうしたら持ち主に戻せるだろうか」

と考えた一人の児童が、落とし物や忘れ物を紹介する動画を制作してくれました。

動画では、実物を映しながら音声をつけて「おしゃれ」に紹介し、完成した動画をクラスルームで共有しました。

すると、早速、持ち主が見つかった物もあり、動画の効果を実感する場面となりました。

困っていることに気付き、

自分にできる方法を考え、

周りに伝わる形で行動する。

日常の中にある課題を「自分ごと」として捉え、ICTを生かして解決につなげた、本校の子どもらしいクリエイティブな活動に感動しました。

大津一小の子どもたちは、本当に素敵です。

(校長 佐和)

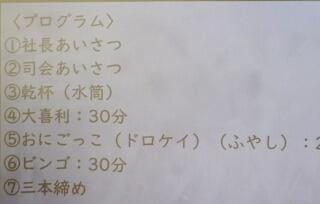

校長:クリエイティブな出来事④ OCC 忘年会を開催しました

~「会社」として考え、つくり上げた時間~

6年生のOCC(大津ケ丘クリエイティブカンパニー)では、忘年会を開催しました。

この忘年会は、子どもたち自身の発案によって企画されたものです。

最近では、OCCの取組が、「デジタルの動画制作を得意とする小学生集団」として、新聞などのメディアにも頻繁に取り上げられるようになってきました。

そうした中で、一般的な「お楽しみ会」ではなく、「一年を振り返り、仲間をねぎらう場」として「忘年会」という発想に至ったこと自体が、とても印象的でした。

会の中では、社長あいさつや余興、三本締めなど、どこか昭和のにおいを感じさせる演出もあり、会場は温かい雰囲気に包まれました。

子どもたちはそれぞれの役割を意識しながら会を進め、仲間とともに場をつくる楽しさを実感している様子でした。

OCCならではの活動を通して、「会社」として考え行動する力とともに、仲間を思いやり、大切にする気持ちが着実に育っていることを感じるひとときとなりました。(校長 佐和)

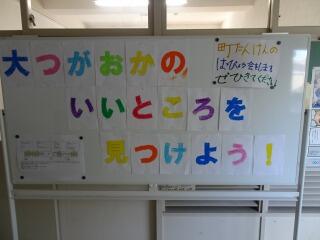

校長:クリエイティブな出来事③ 町探検の発表会を行いました

~伝え方を工夫し、学びを共有~

2年生が生活科で行った町探検のまとめとして、発表会を行いました。

グループごとにテーマを決め、紙芝居、ポスター、動画、プレゼンテーション、漫画など、さまざまな方法を選択し、工夫しながら発表しました。

当日は、見学でお世話になった地域の方々や、多くの保護者の皆様にも来校していただきました。

子どもたちは少し緊張しながらも、相手に伝えようとする気持ちを大切にしながら、自信をもって発表している姿が印象的でした。

「どうしたら相手に伝わるか」

を考えながら、しっかりと自分の言葉で伝える姿に、子どもたちの成長を感じ、思わず感心させられる発表会となりました。

低学年からこうした活動を積み重ねていくことが、子どもたちの創造力を育むことにつながっていることを改めて実感しました。(校長 佐和)

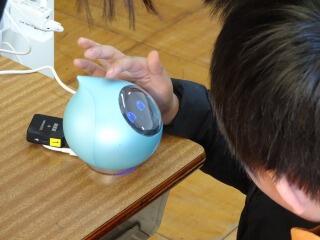

校長:クリエイティブな出来事② AIロボットと学ぶ授業

~楽しみながらコミュニケーションを練習~

特別支援学級では、AIロボットを活用した学習に取り組みました。

この活動は、千葉大学の学生の支援のもとで行われ、子どもたち一人一人の様子に寄り添いながら進められました。

ロボットとのやりとりを通して、あいさつの仕方や話しかけ方など、コミュニケーションの取り方を楽しく練習しました。

活動の中では、安心してロボットに話しかける姿が多く見られました。

子どもたちからは、

「とても楽しかった」

「またやりたい」

といった声も聞かれ、楽しさの中で学びを深めている様子が伝わってきました。

一人一人のペースに合わせながら、大学生のサポートとAIロボットが子どもたちの学びをやさしく支える、充実した時間となりました。(校長 佐和)

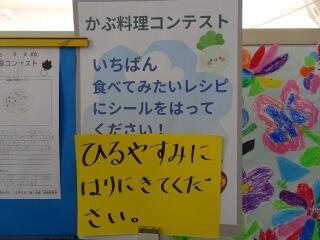

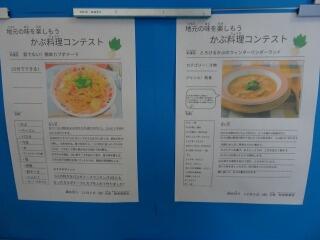

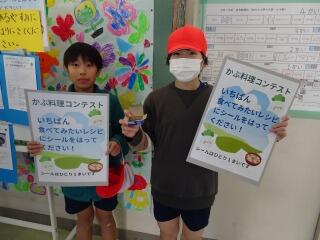

校長:クリエイティブな出来事① 給食委員会「カブ料理コンテスト」を開催

最近、大津一小の取組が、博報賞受賞や6年生の会社組織での活動などを通して、新聞をはじめとするさまざまな媒体で紹介されています。

こうした取組は特別な場面だけでなく、日常の学びの中でも子どもたちのクリエイティブな姿として見られるようになってきました。

そこで、最近の活動の中から、いくつかをご紹介します。

~アイデアいっぱい、おいしそうな作品が勢ぞろい~

給食委員会の企画で、「カブ料理コンテスト」を開催しました。

大津一小では、毎年、かぶ農家の秋谷さんにお世話になり、カブの栽培から収穫、レシピづくりまでを学んでいます。

こうした日頃の学びもあり、今回のコンテストには全校から80人以上の応募がありました。

どの作品も工夫が凝らされており、思わず食べてみたくなるようなおいしそうな料理ばかりでした。

選考は子どもたちによる投票で行い、終業式では入賞作品の表彰を行う予定です。

食材への関心を高めるとともに、楽しみながら参加できる活動となり、給食委員会の思いが学校全体に広がる取組となりました。(校長 佐和)

校長:柏市議会本会議で本校の取組が紹介されました

柏市議会本会議において、鈴木清丞議員より本校の教育の取組について取り上げていただきました。

鈴木議員には、これまで何度も学校に足を運んで授業をご参観いただくとともに、ひまわりプラザで開催された3年生と6年生の研究発表にもお越しくださり、子どもたちの発表を温かく見守ってくださいました。

日頃の教育活動や学校の取組を、市議会の場でご紹介いただけたことを大変ありがたく思います。

今後も端末を活用した個別最適な学びと協働的な学びを一体的に進め、非認知能力の育成が認知能力の向上につながる学びの実現をめざしていきます。(校長 佐和)

▼ 柏市議会 本会議映像

【本校に関係する主な時間帯】

・質問:6分03秒 ~ 15分05秒

・答弁:29分50秒 ~ 31分40秒

・第二問(質疑応答):53分47秒 ~ 1時間00分17秒

https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kashiwa/WebView/rd/speech.html?council_id=83&schedule_id=5&playlist_id=5&speaker_id=42&target_year=2025&fbclid=IwY2xjawOphO5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEefGJcJqgH1Ulj64MUCIdl7uF0ILlQpECVrfBPniSe52BBgruJLKSQUIq-Ejs_aem_DEKLFzIB-DdCQvZ0KkhTmA

校長:専門家とつながる探究プロジェクト(5年生)

5年生の「創造性を育む学び」(総合的な学習の時間)では、「健康」を大きなテーマとして学習を進めています。

この活動には、ユーミックス様、学研様、大塚製薬様、トライアスロン連合様、日本ポジティブ心理学協会様など、多くの企業・団体の皆様をゲストティーチャーとしてお招きし、水・栄養・睡眠・運動・心の健康という五つの視点から、専門的なお話をいただいています。

専門家の方々をお迎えすることで、子どもたちの学びは大きく広がっています。実際に社会の最前線で活躍されている方々から直接お話を伺うことで、健康というテーマが単なる知識ではなく、私たちの生活や社会と深く結びついた「リアルな学び」として感じられるようになります。

また、学校の教科書やネットの資料だけでは触れられない最新の情報や専門的な知見に触れることで、子どもたちは新たな視点を得て、自分の興味関心をさらに広げています。

さらに、この取組の大きな特徴は、講話を聞いて終わりにしない点です。毎回の講話の中で生まれた疑問や興味をもとに、最終的にはそれぞれが自分で追究したいテーマを決め、個人の探究学習へと進んでいく予定です。

子どもたちがこれからどのようなテーマを設定し、どのように深めていくのか、探究のプロセスがとても楽しみです。今後も、地域・社会とのつながりを大切にしながら、子どもたちの学びをより豊かなものにしていきます。 (校長 佐和)

校長:大野隆司先生が今年も指導に来てくださいました

今年も、版画家の大野隆司先生が本校に指導に来てくださり、子どもたちに版画の楽しさと奥深さを伝えてくださいました。短い時間の中でも、先生の言葉や技の一つひとつが、子どもたちの創作意欲を大いに刺激していました。

大野先生がおっしゃった

「失敗してもいい。5秒落ちこんだら、またすぐに取りかかろう」

という言葉は、本校がめざす「創造性を育む学び」において、とても大切なメッセージです。挑戦を恐れず、失敗を次の一歩につなげていく姿勢は、子どもたちの学びを確かに支えていくものだと感じました。

さらに、

「下書きを彫り終えても、どんどん付け足しながら広げていこう」

といった助言も、創造力を伸ばすうえで重要な考え方として、子どもたちに響いていました。

こうして毎年、子どもたちの創作活動を支えてくださる大野隆司先生、そしてこのご縁をつないでくださっている石井礼子・元校長先生に、心より感謝申し上げます。(校長 佐和)

校長:衆議院議員と柏市議会議員が来校されました

このたび、衆議院議員の本庄知史様、柏市議会議員の鈴木清丞様、岡田智佳様が本校を視察されました。

当日は、外国語や算数の授業をご覧いただき、子どもたちが友達と関わりながら主体的に学ぶ姿を、温かく見守ってくださいました。

「自分から進んで学習に取り組む姿がとても印象的でした」とのお言葉もいただき、本校の子どもたちの学びの姿勢を高く評価していただきました。

今回の視察を励みに、これからも子どもたちの自律した学びを大切にしながら、授業づくりを進めてまいります。

今後とも、温かいご理解とご支援をよろしくお願いいたします。(校長 佐和)

校長:ひまわりプラザまつりで研究発表

11月29日(土)に開催された「ひまわりプラザまつり」で、本校の3年生と6年生が、これまでの学びを元気いっぱいに発表しました。

3年生は、柏の特産物「小カブ」について調べたことを、にこにこと嬉しそうに伝えてくれました。

自分たちで育てた経験や農家さんから教わったことなど、子どもたちの言葉で丁寧に紹介する姿はとても頼もしく、会場の皆さんからも「元気をもらえたよ!」という声をたくさんいただきました。

6年生は「大津ケ丘クリエイティブカンパニー」として取り組んできたPR映像づくりについて発表しました。

完成した映像のクオリティや、落ち着いた発表の様子に、地域の方々からは「小学生とは思えないね」と驚きと称賛の声があがりました。6年生の成長を感じる、とても素敵な時間となりました。終了後には、地域の方と名刺を交換する姿も見られました。

今回の発表を通して、子どもたちはその地域のよさを改めて感じたり、自分たちが地域に貢献できる喜びを味わったりすることができました。

大津一小では、これからも地域の皆さまと一緒に、「地域を良く良く変える取り組み」 を進めてまいります。

今後とも温かい応援をよろしくお願いいたします。(校長 佐和)

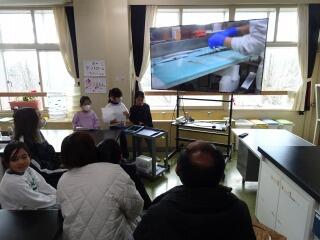

校長:「授業時数特例校」に関する説明会

11月20日(木)および11月25日(火)に、「授業時数特例校」に関する保護者説明会を実施しました。

両日とも少人数ではありましたが、ご参加いただいた保護者の皆さまに心より感謝申し上げます。

説明会では、「学力が下がらないか」という、もっともなご質問もいただきました。これまでの検討の経緯や、本校の学力調査結果の推移、ICT 活用による学習の効率化などを示しながら、本校としての考え方をご説明しました。

また、これからの社会を生きる子どもたちにとって、知識の量だけでなく、創造力・思考力・課題解決力といった『より深い学びの力』を育てることが重要であることを参加者の皆さまと確認し合う機会にもなりました。

今後も、授業時数特例校の申請に向けて準備を進めるとともに、保護者の皆さまと協議と対話を重ねながら、よりよい大津一小の学びのスタイルをともにつくっていきたいと考えています。

引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。(校長 佐和)

授業時数特例校に関する保護者向け文書(大津一小).pdf

校長:季節をこえて咲いたひまわり

夏に子どもたちが観察していたひまわり。その“こぼれ種”が、秋になって花壇のそばで雑草と一緒に、小さな芽を出しているのを見つけました。

寒さに弱いひまわりが、このままでは育たないと思い、植木鉢に移して校長室でそっと育てていたところ──小さな黄色い花がふんわりと咲きました。晩秋に咲いた、季節外れのひまわりです。

5cmほどの大きさの、やさしい色をしたひまわり。

晩秋の光に向かって一生けんめいに花びらを開く姿は、とてもけなげで、見ているこちらまであたたかい気持ちになります。

寒い時期でも、自分らしくゆっくりと花を咲かせる姿に、なんだか励まされるような思いがしました。

ちょっとした嬉しいできごとのご報告でした。(校長 佐和)

校長:体育館にハトがやってきました

昨日の夕方から、体育館にキジバトと思われるハトが二羽、迷い込んでいました。

今朝もまだ館内におり、ギャラリーの手すりに仲良くとまっている姿が見られました。まるで体育館を見守っているようで、自然が豊かな本校ならではの光景でした。

最近は、地域によっては熊の出没に困っている学校もあると聞きますが、本校に来たのは穏やかな訪問者です。

窓を開けると、二羽はゆっくりと外へ飛び立っていきました。

子どもたちに直接紹介することはできませんでしたが、この場でお知らせいたします。(校長 佐和)

校長:全校リレーフェスティバルを開催しました

スカイブルーの空の下、「全校リレーフェスティバル」を開催しました。

各学年ごとにトラックを駆け抜け、バトンをつなぐたびに歓声が上がりました。どの学年の子どもたちも、最後まで力を抜くことなく走り抜け、全員が完走することができました。

コースを走る子どもたちの表情は真剣そのもの。ひとりで全力を出して走る姿、チームでバトンをつないで協力する姿が随所に見られました。また、応援する子どもたちの声も一段と大きく、仲間を思う気持ちがグラウンドいっぱいに広がっていました。

そして何より、たくさんの保護者の皆さまの温かい声援が、子どもたちの大きな励みとなりました。ご来校いただいた皆さま、応援をありがとうございました。(校長 佐和)

校長:4年生の給食交流が台湾の新聞で紹介されました!

本校の4年生が、日本国内の学校と一緒に取り組んでいる「給食交流」に、台湾・嘉義県の網寮国民小学が新たに加わりました。この交流の様子が、台湾の新聞(台湾時報)で紹介されました。

記事では、身近な“給食”が国と国をつなぐ「かけ橋」になっていることが伝えられ、「食」を通して互いの文化のちがいや多様性に気づき、理解し合おうとする4年生の姿が、とても温かく取り上げられました。

これからも全国各地や台湾の友だちとの交流を続けながら、「違うからこそ面白い」「知ることで仲よくなれる」という学びを大切にしていきます。台湾の皆さんとのすてきなご縁に、心から感謝しています。(校長 佐和)

記事はこちらから https://reurl.cc/qY9yME

下記は生成AIよる翻訳です。

台湾・嘉義県東石郷の網寮(もうりょう)国民小学校がこのほど、千葉県柏市立大津ケ丘第一小学校が発起した「国際給食交流プロジェクト」に正式参加しました。本プロジェクトは、学校給食を通じて日本全国8校と台湾の網寮国小をつなぐ取り組みです。互いの給食の写真を投稿し、料理の紹介や感想を書き合うことで、「いいね!」やコメントを通した温かな国際交流が始まっています。

嘉義県東石郷網寮国民小学校の王伯安(ワン・ボーアン)校長は、

「大津ケ丘第一小学校の佐和伸明校長からのお招きに感謝しています。これまで日本国内に限られていた『給食交流』が、こうして国境を越えて広がりました」と話します。

網寮国小の児童が初めて給食の写真を投稿したところ、すぐに日本側から多くの反応が寄せられました。「豚血スープ」や「リンゴを丸ごと食べる」習慣に驚きの声が集まり、コメント欄は笑顔と活気にあふれました。

大津ケ丘第一小学校の佐和伸明校長は、

「千葉、静岡、愛媛、宮城、鹿児島、北海道など、現在8校が参加しています。台湾・嘉義県東石郷網寮国小が加わってくださり、大変嬉しく思います。交流を通じて児童たちは『量』『飲み物』『味付け』『盛り付け方法』などの違いに気づきます。それは食文化を学ぶ貴重な経験であり、多様な文化を尊重する心を育てます」と語りました。

呉毓智(ウー・ユージー)教諭は、

「食には文化や環境、生活様式の違いが表れます。国際交流を通して、子どもたちは最も自然な形で世界を理解していきます。これこそ教育の最も美しい姿です」と強調します。

子どもたちからも、こんな声が上がっています。

「投稿したら、日本のお友達から10件以上のコメントが届きました!『豚血スープって何?』『パンは美味しい?』『すごく美味しそう!』と言われて嬉しかったです!」(4年 蔡さん・黄さん)

「私たちがリンゴを丸ごと食べるのに、日本の子どもたちがびっくり!『うらやましい!』という声がたくさんありました」(5年 戴さん・劉さん)

「毎日、日本のコメントを楽しみにしていて、こちらも『いいね!』やコメントを返しています。とっても楽しいです!」(6年 戴さんきょうだい)

王校長は最後に、

「給食という日常を通じた国際交流は、異文化理解と多様性への敬意を育む機会になります。食卓から始まる小さな交流が、世界は決して遠くないことを子どもたちに実感させてくれます」と語りました。

写真のキャプション

網寮国小の児童たちは、給食をきれいに盛り付け、タブレットで撮影した写真を9校共同の交流プラットフォームに投稿し、料理の名称や感想を添えて紹介しています。

校長:歌人・木下龍也さん 特別授業―

Eテレ「NHK短歌」の選者を務める歌人・木下龍也さんを本校にお迎えし、短歌の特別授業を行いました。

はじめに木下さんから語られたのは、「大事なのは問い(?)をもつこと」「(?)を見つめてみること」「立ち止まってみること」というメッセージでした。答えはすぐに出さなくても大丈夫。そして、答えは一人ひとり違っていい。その言葉に、子どもたちはじっと耳を傾けていました。

木下さんは、現代短歌を代表する歌人の一人として、書籍やテレビ、学校など多様な場で短歌の魅力を伝え続けています。それでも、小学校で授業をされるのは初めてとのことです。その言葉に直接触れることができた今回の授業は、子どもたちにとって特別な時間となりました。

授業の終わりには、子どもたちが作った短歌を木下さんが講評してくださいました。どの作品にも、その子なりの視点や感性が光り、教室は笑顔に包まれました。

短歌を通して、自分の中にある“問い”と向き合い、言葉で世界を見つめ直す。

今回の学びは、子どもたちにとって、これからの「考える力」「感じ取る力」を育む貴重な体験となりました。

木下龍也さん、心に残る授業を本当にありがとうございました。(校長 佐和)

校長:PTAの皆さんによる前日準備 ~運動会に向けて~

明日の運動会を前に、PTAの皆様が前日準備に駆けつけてくださいました。

テント張りやロープ張り、除草作業など、多くの方々が力を合わせてくださいました。

おかげで、校庭は見違えるほどきれいに整い、子どもたちが安心して全力を出せる会場になりました。

ご協力いただいた皆様に、心から感謝いたします。

こうして学校の行事を温かく支えてくださる保護者の皆さんがたくさんいることが、大津一小の何よりのすばらしさだと感じています。

運動会は、保護者の皆さんにとっても、子どもたちにとっても、きっと思い出に残る一日になることでしょう。

明日は、子どもたちの笑顔と頑張る姿が、青空の下にいっぱいに広がることを楽しみにしています。(校長 佐和)

校長:明日は運動会!子どもたちはやる気いっぱいです

いよいよ明日は、運動会です。

朝の時間には、応援団の児童が各教室をまわり、応援歌の練習を行いました。教室中に元気な声が響き渡り、校舎全体が熱気に包まれました。子どもたちの表情からも、「明日は絶対に頑張るぞ!」という意気込みが伝わってきます。

本校では、以前のような子どもたちに負担がかかるような長時間や繰り返しの練習は行わないように気をつけており、限られた時間の中で効率的に進めてきました。その分、一つ一つの練習に集中し、子どもたちは自信をもって本番を迎えます。

明日は、天気も味方してくれそうです。

これまでの練習の成果を発揮し、全力で競技に臨む子どもたちの姿を、ぜひ応援にいらしてください。明日は、子どもたちの笑顔と声援があふれる一日になりそうです。(校長 佐和)

校長: 祝 「博報賞」受賞!

このたび、本校の教育研究「創造力で地域を変える ~未来社会を担う子どもたちの挑戦~」が、第56回博報賞(博報堂教育財団)を受賞しました。

「博報賞」は、児童教育現場の活性化と支援を目的として、財団創立とともにつくられました。「ことばの力を育むことで、子どもたちの成長に寄与したい」そんな想いを核として、日々教育現場で尽力されている学校・団体・教育実践者の「波及効果が期待できる草の根的な活動と貢献」を顕彰しています。(博報堂教育財団ホームページより)

全国の多くの取組の中から本校が選ばれたことを、大変光栄に思います。今回の受賞は、子どもたち一人ひとりの頑張りはもちろん、地域や保護者の皆様、そして本校の取組を応援してくださる多くの方々のおかげです。日頃から温かく見守り、さまざまな形でご支援くださっている皆様に、心より感謝申し上げます。

本校では、「創造力に対する自信を持ち、地域を変える児童の育成」を目指して、ICTを活用した学びを進めてきました。子どもたちは、地域の農家や商店の方々、地元企業、大学、そして全国の学校とつながりながら、自分たちの学びが社会に生かされる喜びを感じています。

私は、この活動の中心にあるのは「人と人とのつながり」だと思っています。地域の皆様が学校を応援してくださり、保護者の皆様が子どもたちの挑戦を信じて見守ってくださる。そうした温かいつながりが、子どもたちの創造力を育て、地域を動かす力になっています。

今回の受賞を励みに、これからも学校・地域・家庭が一体となって、「創造力で地域を変える」学びをさらに広げていきます。そして、子どもたちが自分の力を信じ、仲間と協働しながら、未来を切り拓いていけるよう、全職員で力を合わせてまいります。

これまで支えてくださったすべての皆様に、改めて心から感謝申し上げます。今後とも本校の教育活動へのご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。(校長 佐和)

第56回 「博報賞」 受賞者一覧

https://www.hakuhodofoundation.or.jp/news/pdf/hakuhosho_56th_list.pdf

公益財団法人 博報堂教育財団HP

https://www.hakuhodofoundation.or.jp/

審査講評より

校長:わくわくが高まる!運動会まであと一週間!

いよいよ運動会が一週間後に迫りました。

毎朝、早朝からは、応援団の子どもたちが元気いっぱいの声を響かせ、気持ちをひとつに練習に励んでいます。

各学年の練習もいよいよ仕上げの段階に入り、校庭には笑顔とわくわくの気持ちがあふれています。

本番当日、子どもたちが全力で走り、踊り、仲間と力を合わせる姿をぜひお楽しみにしてください。

そのためにも、連休中は、体調を整え、最高のコンディションで当日を迎えられるよう、ご家庭でのご協力をお願いいたします。(校長 佐和)

校長:学校間交流に台湾の小学校が参加!

本校が中心となって進めている「給食でつながる学校間交流プロジェクト」に、台湾・嘉義県の網寮小学校が新たに加わることになりました。これにより、国内8校と台湾の1校、あわせて9校がつながる国際的なプロジェクトとなりました。

子どもたちの交流に先立ち、まずは教師同士がオンラインで打合せを行いました。網寮小学校の王校長先生も、これからの社会に必要な資質・能力を高めるとともに、学校や国を越えて協働することの大切さを実感しており、子どもたちに創造的な学びを広げたいという熱意にあふれていました。互いの取組や教育の方向性について活発に意見を交わし、教育への情熱を通じて国をこえた共感が生まれました。

本校からは4年生が参加し、毎日の給食を投稿しています。各校の投稿にコメントを送り合いながら、地域の食や文化を伝え合う活動を1学期の初めから続けています。

今後は、台湾の子どもたちとの意見交換や、互いの給食文化を紹介し合う活動を通して、食をきっかけに自分たちの地域や国の魅力を伝え合っていきます。

これからの展開がとても楽しみです。(校長 佐和)

校長:柏のものづくりの魅力~ニューオークボ工場見学で学ぶ~

6年生が、柏市に本社を構える 株式会社ニューオークボ を訪問し、パスタづくりの現場を見学しました。

見学を行ったのは、衛生面と安全面に徹底的に配慮された新しい工場。

工場では、イタリアから運ばれた最新の製造機械によって、生パスタ、乾燥パスタ、ショートパスタが次々と作られていく様子に、子どもたちは目を輝かせていました。

中嶋社長からは、「手間をかけるほどおいしくなる」というお話を伺い、効率よりも品質を大切にする会社のこだわりと、情熱に触れることができました。

また、ニューオークボのパスタは、小麦粉の選定から製造工程まで妥協をしない伝統的な製法でつくられており、柏の地で90年にわたり、その味と技を受け継いできたことにも、子どもたちは大きな感銘を受けました。

見学の最後には、出来たてのパスタを試食させていただきました。

「塩だけでこんなにおいしいなんて!」

「もちもちして最高!」

と驚きの声が上がり、素材の良さと丁寧な工程が生み出す味わいに、子どもたちは感動していました。

今回の体験を通して、子どもたちは、ものづくりの奥深さに加え、安全・品質・伝統を守り続ける姿勢の大切さを学びました。

この学びをもとに、児童たちは現在、取材の成果をまとめた動画を制作しています。

完成した動画は、後日ホームページ等で紹介する予定です。どうぞお楽しみに!

最後になりましたが、見学を快く受け入れてくださった 中嶋社長をはじめ、社員の皆さまに心より感謝申し上げます。

動画の完成に向けて、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。(校長 佐和)

校長: 麗澤大学を取材しました

本校の6年生が、麗澤大学を訪問し、大学での学びや学生生活を取材しました。今回で、東京大学・開智国際大学に続く3校目の取材となります。

恒例の名刺交換を終えると、子どもたちは3つのグループに分かれ、「工学部」「キャンパスライフ」「iFloor(アイフロア)」をテーマに、施設や講義の見学、学生へのインタビューなどを行いました。単なる見学ではなく、「取材した内容を動画にまとめて発信する」というミッションがあるため、どのグループも真剣そのもの。なかには、思いきってその場で学生に飛び込みインタビューを行う姿も見られました。

また、公共交通機関を利用しての移動となり、これも良い体験となりました。「初めて切符を使って電車に乗った」という児童もいました。

大学の先生方や学生の皆さんがとても親切に対応してくださり、取材を通して大学で学ぶことの楽しさや意義を感じ取ることができました。子どもたちは「自分の興味をもっと深めたい」「将来こんな大学で勉強をしてみたい」と、次の学びへの意欲を語っていました。

それぞれのグループの詳しい様子は、児童がまとめた「子どもブログ」に掲載予定です。ぜひご覧ください。

最後に、温かく迎えてくださった麗澤大学の先生方、そして丁寧にインタビューに応じてくださった学生の皆さんに、心より感謝申し上げます。(校長 佐和)

校長:運動会に向けて 子供たちの体力が落ちている?

運動会の練習が始まりました

ようやく涼しくなり、子どもたちも意欲的に取り組んでいます。

ところが、大津一小の子供たちの短距離走のタイムが年度はじめより下がっているという報告がありました。

これは、今年の猛暑の影響で、体育の授業や放課後、夏休みに十分な運動ができなかったことが要因の一つだと考えています。

今年の夏は記録的な暑さが続き、熱中症警戒アラートが長期間にわたり日常的に発令されました。気温が35度を超える日も多く、子どもたちが屋外で安全に活動できる時間が限られてしまいました。そのため、運動量が例年よりも不足しがちであったことが考えられます。

そのため、本校では子どもたちの体調や状況をよく見ながら、安全に練習を進めてまいります。

また、ご家庭でも運動会に向けて、子どもたちが元気に練習できるよう、以下の点についてご協力をお願いいたします。

・十分な睡眠をとること

・朝食をしっかり食べること

・水筒を忘れずに持たせること

・発熱や体調不良がある場合は無理をせず休養すること

・動きやすい服装やタオル、帽子などを持たせること

そして、「がんばっているね」「楽しみだね」といったご家庭での励ましの言葉かけが、子どもたちの意欲につながります。

保護者の皆様とともに、子どもたちが安全に、そして笑顔で運動会を迎えられるようにしていきたいと思いますので、ご支援とご協力をお願いします。(校長 佐和)

校長:とばせ!めざせ最長記録!全校紙飛行機大会

体育館いっぱいに歓声が響いた 「全校紙飛行機大会」 が開催されました。

今回の大会は、子供たち(クリエイティブ委員会)のアイディアから生まれた企画です。自由参加にもかかわらず、100名を超えるエントリーがあり、さらに100名近くの見学者も集まりました。

競技は、紙飛行機をどこまで遠くに飛ばせるかを競うもの。思い思いに工夫した紙飛行機を手に、真剣な表情で投げる子供たちの姿に、大きな拍手と歓声が送られました。

運営や広報も子供たち自身が担当し、会場の準備から司会進行、記録、表彰までをやり切りました。大会の様子は、GIGA・ホームページ委員会の子供たちが取材し、記事としてまとめてくれています。

今回の取組を通して、子供たちは 「企画する力」や「創造する力」 を発揮しながら、仲間と協力して一つのイベントを作り上げる経験を積みました。

これからも、子供たちが自ら考え、工夫し、みんなで楽しめる学校づくりを進めていきます。(校長 佐和)

校長:花壇に出現!? 不思議生物

花壇に近づいてみると……

あれっ? ふさふさの中から大きな目がこっちをじーっと見ています。まるで新種の生き物がひょっこり顔を出したみたい!

子どもたちも「動きそう!」「かわいい!」と大さわぎです。

この正体は、用務員さんが種からていねいに育ててくれたコキア。

夏は鮮やかな緑、秋には真っ赤に染まり、毎年ちがう姿を見せてくれる人気者です。

今年も遊び心いっぱいの姿で、花壇をにぎやかにしてくれています。

学校の花壇には、まだまだびっくりする発見がかくれているかもしれません。(校長 佐和)

校長:ニューオークボ中嶋社長によるご講話

このたび、株式会社ニューオークボの中嶋徳治社長にご来校いただきました。

株式会社ニューオークボは、業務用生パスタで全国シェア1位を誇り、イタリアの伝統製法を継承した日本で唯一無二のクラフトパスタをつくり続けている企業です。柏で90年以上にわたり伝統を守りながら、常に新しい挑戦を続けておられます。

中嶋社長からは「地元に愛される、世界一おいしいパスタを創りたい」という熱い思いを語っていただき、子供たちは強い感銘を受けました。

このあと、6年生が柏工場を訪問し、実際にパスタが生まれる現場を見学する予定です。さらに、学んだことをもとに日本での「パスタ発祥の地・柏」を全国にアピールするための動画づくりにも取り組んでいきます。

子供たちが、自分たちの地域の魅力を誇りに思い、自らの表現で発信していくことは、未来を切り開く大きな力につながっていくと期待しています。

「沼カレー」に続き、柏を盛り上げたいと願っている企業と出会えたことは、たいへん幸運です。今後の展開にぜひご期待ください。(校長 佐和)

校長:クリエイティブ委員会第2弾!~全校飛行機大会~

本校の特色ある特別活動の一つとして、今年度より「クリエイディブ委員会」があります。

1学期末に実施し、大盛り上がりだった「全校宝探し大会」に続き、2学期は「全校紙飛行機大会」を企画しています。

子供たちがルール作りや運営計画を立て、ポスターや校内放送で広報も行っています。

「一枚の紙で作ったものであれば、どんな飛行機でもOK!」

子どもたちの創造性や工夫する力がはぐくまれる活動です。ぜひ、ご家庭でも親子で一緒に紙飛行機を作ってみてください。

大会は 25日、昼休み に実施予定です。

みんなで工夫をこらした紙飛行機が空を舞う姿を楽しみにしています。

校長:たくさんの視察をお受けしています

今年度も本校の取組には、多くの視察が訪れています。

柏市教育委員会をはじめ、他市の先生方、さらに教育を志す大学生など、多方面から関心を寄せていただいております。

授業の様子や子どもたちの学び合い、ICTや地域と連携した特色ある教育活動を実際にご覧いただき、意見交換を行うことで、本校にとっても新たな学びや刺激を得る機会となっています。

また、授業にお越しいただいた先生方にインタビューをしたり、英会話の相手をお願いしたりと、子どもたちの学びを直接手伝っていただくこともあります。これらの交流は、子どもたちにとって貴重な体験となっています。

今後も、地域や社会に開かれた学校として、多くの方に足を運んでいただけるような取組を進めてまいります。(校長 佐和)

校長:授業参観へのご参加ありがとうございました

2日間の授業参観日には、教室に入りきれないほど多くの保護者の皆様にお越しいただき、子どもたちも一層張り切って学習に臨んでいました。皆様の温かなご支援に、心より感謝申し上げます。

また、授業の中では保護者の皆様にも多くの場面でご協力をいただきました。

6年生の「クリエイティブカンパニー」では、株主総会の形で各グループが発表を行い、保護者の皆様から貴重なご意見やアドバイスをいただきました。

5年生の英語では、会話練習の相手を務めていただき、子どもたちが学んだ表現を実際に使う良い機会となりました。

本校では、「基礎・基本」の確かな習得にとどまらず、学んだことをもとに 思考し、活用し、表現する力 を育てることを大切にしています。

例えば、算数では「計算ができるようになる」だけでなく、その意味を自分の言葉で説明できることを課題としています。計算の意味を理解することで、より深い学びにつなげることをねらっています。

さらに、中学年以上では、子どもたち自身が「どのように学ぶか」「どのように工夫して進めるか」を考え、自ら学びを深めていく姿を目指しています。

そのため、教師による一方的な説明は少なく、子どもたちの活動や対話が多い授業をご覧いただけたことと思います。

もし「子どもたちがお行儀よく座って教師の話を聞いている場面が少ない」と感じられたとしたら、それはまさに、子どもたちが自ら考え、仲間と関わり合いながら主体的に学んでいる姿の表れです。

こうした取り組みを通して、今後も子どもたちが主体的に学ぶ力を育んでまいります。

授業参観日はもちろんのこと、そうでない日でもどうぞお気軽に本校の授業をご覧ください。

(校長 佐和)

校長:大津一小の授業がNHKで紹介されました

メディアとのつきあいかたを学ぶ大津一小の取組が紹介されています。

内容は下記の通りです。

ぜひ、ご覧ください。(校長 佐和)

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005270409_00000

【授業リポート 】

千葉県柏市立大津ケ丘第一小学校の6年生で行われた、「フェイクニュース」をテーマにした授業。

『アッ!とメディア ~フェイクニュースづくりで ウソを見抜く力を!』 の視聴を通し、様々なフェイクニュースの事例を学習。さらに自分たちでもフェイクニュースづくりに挑戦!作ったニュースをお互いに見せて、フェイクニュースの特徴や、どうしたらだまされないのかについて話し合い、偽情報を見抜く力を養いました。

「メディア・リテラシーを学校で学ぶ良さは、友だちと考えを比べたり話し合ったりすることで視野が広がり、学びが深まることです。メディアの問題は日々変化しており、大人も子どもと一緒に学んでいくことが大切です。」 — 佐和伸明先生 (千葉県柏市立大津ケ第一小学校 校長)

校長:始業式あいさつ

本日より2学期が始まりました。久しぶりに子どもたちが元気に登校してきて、学校が一気に明るく、活気づきました。夏休みを経て、少し成長した子どもたちの姿に、私たち教職員も大きな喜びを感じております。

始業式では、子どもたちに「ハンバーガーのたとえ話」をしました。

ハンバーガーは、パンやお肉だけでは物足りません。トマトやチーズ、レタスなどが加わって、はじめて特別なおいしさになります。学校生活も同じです。

パン=学習や行事、あいさつなどの“土台”

お肉=授業や運動会などで見せる“力いっぱいのがんばり”

トマト=友だちに向ける“明るさややさしさ”

チーズ=“友だちとのつながりやまとまり”

レタス=“自分らしい工夫やアイデア”

これらが重なり合うことで、一人ひとりの子どもたちの「特別な学校生活」が形づくられていきます。そこで、2学期は、「スペシャルハンバーガー」を自分らしくつくっていってほしいと伝えました。

子どもたちにとって、この2学期が実り多く、笑顔にあふれる毎日となりますよう、教職員一同力を尽くしてまいります。

保護者や地域の皆様には、日頃より本校の教育活動に温かいご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。2学期も引き続き、大津一小の新たな挑戦と子どもたちの成長を支えていただければ幸いです。(校長 佐和)

校長:東京大学柏キャンパス訪問の様子が紹介されています

先日、子供たちが東京大学柏キャンパスを訪問させてもらいました。

その時の様子を、東京大学新領域広報室様が SNSに投稿してくださいました。

SNSですので、子供たちはお家の人と一緒に見てください。(校長 佐和)

【いただいたメールの内容を一部抜粋のうえ、転記させていただきます】

みなさんの明るく元気なご様子を思い出しながら、楽しく投稿させていただきました。

すでに小学生のみなさんは夏休みに入られた頃でしょうか。

暑い日が続いておりますが、みなさんにとって楽しい夏休みでありますように。

インスタグラム

https://www.instagram.com/p/DMZNh4gPX1D/?img_index=1

フェイスブック

https://www.facebook.com/UTokyo.gsfs/posts/pfbid0MDXxCHjdnPfqrgrSSMHRqa6pkRDxZALFA5Xo8zBP5iZQTJ3XMed1GtpVqmZbdkWEl

校長:【終業式】「夏休みに育てたい力」について話しました

気温が高く、体育館にエアコンが設置されていないので、オンラインによる1学期の終業式を行いました。

私からは、子どもたちに「夏休みに育ててほしい力」についてお話ししました。

スライドで紹介した育てたい力の例は、次のとおりです。

・あきらめずにがんばる力

→ 自由研究やドリルを、毎日少しずつ続ける。

・やさしさの力

→ 家族のお手伝いをしたり、困っている人に声をかけたりする。

・チャレンジする力

→ 英語の勉強や、工作・縄跳びなど新しいことに挑戦する。

・人と話す力

→ 近所の人に「こんにちは」とあいさつする。家族と話す時間を大切にする。

・自分で決めて動く力

→ 一日のやることリストを自分で考え、計画的に過ごす。

・友だちと仲よくする力

→ 兄弟や友だちとルールを守って楽しく遊び、喧嘩したらすぐに謝ったり、話し合ったりする。

終業式のあとには、各クラスでも「どの力を育てたいか」「そのために夏休みに何をするか」について話し合いが行われました。子どもたちは一人ひとり、自分なりの目標をもち、前向きな気持ちで夏休みに入っていきました。

2学期のはじまりに、それぞれの成長を持ち寄ってくれることを楽しみにしています。(校長 佐和)

校長:開智国際大学を訪問しました

6年生が「東京大学」に続き、「開智国際大学」を訪問しました。

この訪問は、大学のご厚意により、単なる「見学」ではなく「取材」として受け入れていただいたものであり、子どもたちは「大学での学びや雰囲気の魅力を、まだ知らない小学生たちに伝える」というミッションを担って臨みました。

当日は、学生の皆さんの案内で講義の様子や施設を見学。さらに、先生方や大学生へのインタビューも行い、大学で学ぶ意義や、学生生活の楽しさについて、直接話を伺うことができました。

開智国際大学は教育学部を有し、将来教師を目指す学生が多く在籍しています。少人数でアットホームな雰囲気の中、きめ細やかで温かな教育が行われており、学生の皆さんの姿からもその環境の良さが伝わってきました。

また、今回の訪問では、大学の学園祭の魅力を子どもたちが伝えることも大きなテーマの一つでした。インタビュー通して知った、学生たちが主体となってつくる企画の楽しさや工夫、学びと遊びが融合したような温かな雰囲気に、子どもたちは大きな関心を寄せていました。

「大学って、楽しいだけじゃなく、自分で考えて動ける場所なんだね」

そんな声も聞かれ、学園祭を通して、学びの楽しさ”や学生の自由な発想にも触れることができた貴重な体験となりました。

今回の実現にあたっては、開智国際大学の土井教授に多大なるご尽力を賜りました。また、学長補佐の北垣教授をはじめ、多くの関係者の皆様に温かくご対応いただきました。この場を借りて、心より感謝申し上げます。

今後、子どもたちは、この取材をもとに、動画制作に取り組みます。

本物にふれ、自らの言葉で身のまわりの世界を変えたる――そんな大津一小の子どもたちの姿に、ぜひご注目ください。(校長 佐和)

校長:東京大学との連携スタート〜柏キャンパスを訪問〜

「開智国際大学」「麗澤大学」に続き、このたび「東京大学」との連携がスタートしました。

国立の最高学府である東京大学とのつながりは、子どもたちにとって、貴重な学びの機会です。

初回の取組として、6年生の子どもたちが東京大学柏キャンパスを訪問しました。

この日は、路線バスを乗り継いでキャンパスへ向かうという社会体験”からスタート。公共交通を活用して自分たちの力で目的地にたどり着く経験もまた、大切な学びとなりました。

訪問先のキャンパスでは、「造波氷海水槽」や「犬型ロボット」など、最先端の研究施設や技術を見学。

子どもたちは、科学と未来の世界を間近に感じ、大きな刺激を受けていました。

なお、今回の訪問は単なる「見学」ではありません。

これは「取材」としての訪問であり、東京大学の皆様からは「この体験を、まだ知らない多くの小学生たちに伝えてほしい」というミッションが子どもたちに託されています。

本校が大切にしている「クリエイティブ・コンフィデンス(創造力に対する自信)」の育成にとって、社会とつながり、学びを発信するこのプロジェクトは大きな意味をもっています。

今回の連携は、東京大学・割澤 伸一 教授のお力添えにより実現したものです。

また、子どもたちにご挨拶くださった伊藤 耕一 研究科長をはじめ、研究者の先生方、広報課の皆様、多くの職員の皆様に、あたたかく迎えていただきました。どの先生方も、子どもたちの目線に寄り添いながら、わかりやすく丁寧に説明してくださいました。心より感謝申し上げます。

子どもたちは、体験したことをどのように伝えるかをこれから考え、動画での発信に取り組んでいく予定です。

本物にふれ、自らの言葉で社会に伝えていく子どもたちの姿に、今後もぜひご注目ください。(校長 佐和)

校長:地域の「ぬまカレー」を応援したい

今春、手賀沼周辺(柏市・我孫子市など)のホウレンソウをたっぷり使った「ぬまカレー」が、誕生しました。

これは、手賀沼を中心に地域を盛り上げようと活動している柏市・我孫子市の有志による「手賀沼カレープロジェクト」の一環で生まれたご当地カレーです。

手賀沼周辺は、県内でも有数のホウレンソウの産地。そこで、「地域の農産物を活かし、手賀沼のイメージをより良く変えていこう」という想いから、ホウレンソウ入りのキーマカレーを開発することになりました。

今回は、プロジェクトの代表である油原祐貴さんに本校へお越しいただき、プロジェクトへの想いや、地域を盛り上げるために「子どもたちにもぜひ力を貸してほしい」という熱いメッセージをいただきました。

かつて「日本一汚い沼」と言われた手賀沼を、地域を愛する人々の力でイメージアップさせようとするこの取組は、子どもたちにとっても大きな学びのチャンスです。

これから子どもたちは、「自分たちにできる地域応援とは何か」を話し合い、ぬまカレーを通じた地域のPRに取り組んでいきます。

これからの展開にも、ぜひご期待ください。(校長 佐和)

校長:麗澤大学との連携がスタートしました

本校ではこのたび、麗澤大学との連携を開始することとなりました。

初回の交流では、麗澤大学外国語学部の小田 理代准教授にご来校いただきました。

6年生の子どもたちは、小田先生から、外国語学部での学びの様子や、昨年度新設された工学部の特色、さらに思わず訪れてみたくなるような素敵な校舎について、たくさんのお話をうかがいました。

この日は、12月に麗澤大学で開催予定のイベントに向けて、「麗澤大学の魅力を自分たちが作った動画で紹介する」というミッションも託されました。

9月には実際に麗澤大学を訪問し、さらに理解を深める予定です。

大学という未知の社会との出会いや、リアルなミッションの体験は、子どもたちの創造力や主体性を育む貴重な学びにつながります。

今後の展開に、ぜひご期待ください。(校長 佐和)

校長:子どもたちの「やってみたい」を形にした宝探し大会

今年度、新たに発足したクリエイティブ委員会による初のイベントとして、「全校宝探し大会」が開催されました。

企画・準備・運営はすべて児童が担当し、時間が限られる中でもGoogleクラスルームなどのクラウドツールを活用しながら話し合いを重ねてきました。

昼休みの開催で、学校行事ではないのですが、全校児童のほとんどが参加し、校庭全体を舞台に、宝探しを楽しむ姿が見られました。

宝物のカプセル中には、子どもたちが3Dプリンタで制作したオリジナルグッズや、時間をかけて育てたミョウバンの結晶など、創造力と工夫が詰まった「宝」が入っており、発見されるたびに校庭のあちこちから大歓声があがりました。

本校が力を入れている情報活用能力の育成・発揮の一環として、まさに「アイデアを形にする」体験となりました。何よりも素晴らしかったのは、「学校をもっと楽しくしたい!」という子どもたちの思いが、仲間とともにかたちになっていったことです。

これからも本校では、子どもたちの願いやアイデアに寄り添いながら、それを実現できる学校づくりを進めてまいります。(校長 佐和)

校長:開智国際大学との連携がスタートしました

本校ではこのたび、開智国際大学との連携を開始することとなりました。

初回の交流として、開智国際大学の土井 雅弘教授にご来校いただきました。

子どもたちには、

「開智国際大学の良さを取材して、多くの人に広めてほしい」

というミッションが教授から伝えられました。

本校では、「クリエイティブ・コンフィデンス(創造力に対する自信)」を育む教育を進めています。

今回の取組も、身のまわりの世界をより良く変える力を育てる学びの一環です。

学校の外の大人から「本物のミッション」を託されたことで、子どもたちは大きなやる気と責任感をもって取り組み始めています。

7月には、開智国際大学を実際に訪問し、さらに理解を深める予定です。

また、こうした経験は、子どもたちにとって将来を考えるきっかけにもなり、キャリア教育の一環としても意味のあるものになることが期待されます。

これからの展開に、どうぞご期待ください。(校長 佐和)

校長:本校の授業がテレビ放送されます!

6年生の授業の様子を放送局が取材に来てくださいました。

授業の様子を長時間にわたり丁寧に撮影していただき、たくさんの児童にもインタビューを行ってくださいました。

(担任や校長にも)

本校の教育の取組を全国に向けて紹介していただける貴重な機会となり、大変うれしく思います。

放送は、8月末を予定しています。

授業の内容や放送日時などの詳細については、あらためてご案内いたします。

どうぞ、お楽しみに!(校長 佐和)

視察が増えています 〜生成AIや自由進度学習の取り組みに注目〜

昨年度に引き続き、NHKをはじめとするメディアや市内外の教育関係者の皆さまから、本校の教育活動に関心を寄せていただき、視察の機会が増えています。特に、6年生による生成AIを活用した学びや、子どもが自分のペースで進める自由進度学習の様子に注目が集まっています。

視察の日も、子どもたちは普段と変わらない学び方で授業に取り組んでいます。いつも通りの姿ではありますが、「誰かに見てもらっている」という意識が、学びへの責任感や意欲を引き出し、さらなる成長へとつながっていることを感じます。

保護者の皆さまも、ぜひ機会がありましたら、お子さんのクラスだけでなく、本校が卒業までに育てたい子どもの姿(6年生)をご覧いただき、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。(校長 佐和)

校長:カブの花の色って、知っていますか?

本校では毎年、3年生がカブ農家の秋谷さんのご協力のもと、カブを育てる活動に取り組んでいます。土に触れ、毎日少しずつ成長する様子を見守る中で、子どもたちは農業の大切さや自然とのつながりを肌で感じています。

実は、校長室でもひっそりとカブを育てていました。すくすくと育ったカブを見ているうちに、だんだん愛着がわいてきて、「なんだか食べるのがかわいそうだなぁ…」と思うようになり、そのままお世話を続けていたところ、ついに花が咲いたんです!

さて、そのカブの花ですが…どんな色かご存じですか?

校長室に咲いたのは、菜の花のように黄色の花でした。とても小さくて、どこかけなげで、可愛らしさがあります。白っぽいものや、うっすら紫がかった色の花が咲くこともあるそうです。

今の4年生以上のみなさんは、きっとご家庭に持ち帰ったカブを一緒に料理して味わったり、「こんなレシピはどうかな?」と親子で相談したりした思い出があるのではないでしょうか。育てる楽しさに加えて、食べる喜びも味わえる――そんな体験が、子どもたちの心に残っているとうれしいです。

ちなみに、その校長室のカブの花は種になるまで育て、今年もそれを使って、またこっそり育ててみようかなと、ひそかに計画しているところです。(校長 佐和)

校長:地域のイチゴ農園へ!~三昌農園を見学~

先日、3年生が地域の「三昌農園」を訪れました。

この場所には開園2年目の新しいイチゴ農園です。今回は社会科の学習として、農家の仕事について学ぶために見学にうかがいました。

農園では、イチゴの育て方や農家の工夫について、たくさんのことを教えていただきました。特に、今の時期においしいイチゴの見分け方を教えていただいたときは、子どもたちの目がキラキラ!

教わったことを思い出しながら、一粒ずつ丁寧に見極めて、ヘタのところまで真っ赤で大きいイチゴを選んでいました。

その後、自分で選んだイチゴを5個ずつ試食。あちこちから「甘い!」「最高!」という声が聞こえ、子どもたちの顔には自然と笑顔がこぼれていました。

今回の見学を通して、子どもたちは、教科書や動画では分からない「ほんもの」の学びをたくさん経験することができました。地域で働く人の姿や思いにふれ、「地域の中で学ぶ」ことの意味を実感したようです。

また、本校ではこれまでも、カブやお米、ブルーベリーの農家の方々にもご協力をいただいてきました。

地域に根ざしたこうした学びを、今後もカリキュラムの中で大切にしていきたいと考えています。

今回学んだことについては、子どもたちが現在アウトプットを考えている最中です。どんな形で表現されるかは、どうぞお楽しみに!(校長 佐和)

校長:みんなのために! 〜教職員紹介スライド〜

5年生の子供たち6名が、休み時間や放課後の時間を使って、今年度本校に着任した教職員を紹介するスライドを作ってくれました。これは、教師からの指示があったわけではなく、「みんなが先生たちのことをもっと知って、仲よくなれたらいいな」という、子供たち自身の思いから生まれた自主学習の取り組みです。

スライドには、先生の写真に加えて、誕生日や趣味、好きな動物、好きな食べ物、好きな色など、先生と親しくなるための情報がたくさん紹介されています。学校内のネットワークを通じて閲覧できるほか、低学年の子たちにも楽しんでもらえるように、図書室には印刷版も用意してくれました。

端末を上手に活用し、「みんなのために役立つものを、自分たちの力で創り出す」という今回の活動からは、本校の研究で目指している「クリエイティブ・コンフィデンス(創造性に対する自信)」の高まりを強く感じます。

これからも、自ら考え、行動し、仲間と力を合わせて、まわりの人を笑顔にできる子供たちの姿が、学校のあちこちで広がっていくことを大いに期待しています。(校長 佐和)

校長:情報モラルについて子供と共に考える

本校では、子供たちの主体性を大切にしながら、タブレット端末やアプリの活用を日々の学びに取り入れています。教師は、子供たちの力を信じ、自由に使わせる場面を多く設けてきました。

そんな中、5年生の学年で、アプリを使ってグループ内で内緒話をしたり、画像を貼り付けてやりとりをしたりしていることがわかりました。もちろん、これはインターネットやアプリを使っているからこそ起きたのではなく、普段の会話や手紙のやりとりでも起こり得る、コミュニケーションの一つとして、受け止めています。

今回の出来事を受けて、5年生では臨時学年集会を開き、「これからどうやって端末とつき合っていくか」を自分たちで考え、話し合う時間を設けました。これは、教師からただルールを押しつけるのではなく、自分たちでよりよい使い方を見つけていくための大切な機会です。

本校では、クローズドな教育環境の中で、失敗体験を通じて共に学ぶことが大切であると考えています。失敗を否定するのではなく、「なぜそうなったのか」「これからどうするか」を仲間とともに考えることが、情報モラルの本質的な学びにつながります。

一方で、端末を活用した素晴らしい取り組みも数多く見られます。たとえば、自主的に新聞を発行したり、好きなテーマで図鑑を作ったりと、創造性あふれる使い方をしている子供たちもたくさんいます。こうした活動は、学びの幅を広げ、友達とのつながりをより深めてくれます。

6月には、5年生にとって大きな行事である林間学校も控えています。この経験を通じて、学年全体がさらに結束を深め、信頼し合える仲間づくりが進むことを願っています。

ご家庭でも、持ち帰った端末の使い方について、ぜひ一緒に考えたり、話し合ったりする時間を持っていただければ幸いです。今後も学校とご家庭が協力しながら、子供たちが安心してチャレンジし、学びを深められる環境づくりを進めていきます。(校長 佐和)

校長:端末時代の学びを、もっと快適に

本校の6年生は、毎日1人1台端末を活用して学習に取り組んでいます。調べ学習やプレゼンテーション、記録の整理、意見の共有など、ICTを活用した学びがすっかり日常の風景となりました。

しかし、子供たちの机の上を見てみると、教科書、ノート、筆箱に加えて端末が加わったことで、スペースが手狭になってきていることに気づきます。実際に、「机がせまくてノートを広げにくい…」「端末が落ちそうで心配…」という子供たちの声も聞かれます。

そんな中、柏市にある企業「ティーファブワーク」様のご厚意により、6年生の教室に、机のスペースを拡張できる便利なアイテム「天板拡張くん」をお借りできることになりました。このアイテムは、机に固定することで、ノートや端末を安心して広げられるスペースを生み出してくれる優れものです。

取り付け作業が行われた日、教室では子供たちから「おぉー!」「広くなった!」「これ、すごいね!」という歓声が上がり、思わず手をたたいて喜ぶ姿も見られました。広々とした机の上で、端末とノートを並べながらスムーズに作業を進めている様子は、「学びの環境が改善された」ことを実感させてくれるものでした。

学習活動にICTが当たり前にある今だからこそ、子供たちが安心して、集中して学べる「学びの場」を整えていくことはとても大切です。本校では、子供たち一人ひとりが、より深く、より主体的に学べる学校をめざして、これからも環境整備に工夫を重ねてまいります。(校長 佐和)

校長:自分のめあてをもってチャレンジ!【3年生マット運動】

今日の3年生の体育では、前転や後転を中心としたマット運動に取り組んでいました。子供たちはそれぞれの技に応じた「自分のめあて」をもち、自分に合った方法で練習を進めていました。

本校では、体育の授業でも「自分で学び方を身につけること」を大切にしています。今回の学習では、次のような工夫を通して、子どもたちが主体的に学ぶ姿が見られました。

・とびかたを動画で確認してイメージをつかむ

・自分の目当てを決めて記録カードに記入

・跳んでいる様子をタブレットで撮影し、自分の動きを確認

・課題を見つけて、自分に必要な練習を行う

・友達と教え合いながら技を高め合う

こうした活動を自分のペースで進めながら、一人ひとりが「どのように学ぶか」を自分で考え、工夫しながら取り組む姿が育まれています。

子供たちからは、

「頭のてっぺんがつかなくなった!」

「脚がそろうようになった!」

といった、自分の姿を客観的にとらえた感想も聞かれ、学びの成果を実感している様子が伝わってきました。(校長 佐和)

校長:子供たち自身が伝える学びと感動の修学旅行

本年度の修学旅行が、無事に終了しました。2日間、天候にも恵まれ、子どもたちは仲間とともにたくさんの学びと思い出を持ち帰ってきました。

修学旅行で、現地での様子をリアルタイムに伝えていたのは、教員ではなく子どもたち自身でした。訪れた場所の紹介、友達との発見、感じたことや気づきなど、一つひとつの投稿には、子どもたちの素直な言葉とまなざしが詰まっています。

こうした情報発信が可能になったのは、本校が日頃から取り組んでいる「情報活用能力の育成」と、「端末を使った学び」が日常化しているからです。調べ、まとめ、表現し、伝える——そうした学びの力が、旅先でも自然と発揮されていることに、大きな成長を感じます。

今回、子どもたちが投稿した記事は、2日間で実に36本。大人の皆さんにとっても、子どもの頃に訪れた日光修学旅行の記憶がよみがえるような、懐かしく、心温まる記事がきっと見つかることでしょう。

どれも個性あふれる“記事”です。ぜひ、学校ホームページ内「大津一小子どもブログ」からご覧ください。(校長 佐和)

https://kashiwa.ed.jp/otsu1-e/page_20250411233818