文字

背景

行間

土っ子の日記2022

夏休み面白チャレンジ教室がはじまりました

今日から29日まで、夏休み面白チャレンジ教室が開かれます。10種類の教室が開設され、定員555人に対して、のべ377人の子供たちが参加します。

調べる学習教室 自由研究教室 英語で遊ぼう教室 スナックゴルフ教室 土っ子探検隊

座禅教室 茶道を英語で学ぼう教室 立体ペーパーフラワー教室 川柳チャレンジ教室

寄せ植えチャレンジ教室 柏南高校算数チャレンジ教室

教えてくださるのは、他校を含めた図書館指導員や理科支援員の先生以外は、地域の方々と学区の高校生のみなさんです。

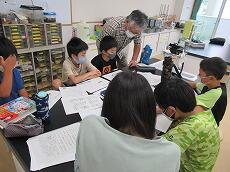

今日は調べる学習教室と自由研究教室が開かれました。

調べる学習教室では・・・図書館コーディネータの先生と本校の指導員に加えて4人の指導員の先生、そして百科事典を作っているポプラ社の方も視察と一緒にお手伝いくださいました。

9人の子供たちのテーマに合わせて、本校に加えて、市立図書館や他校から借りてきた本、合わせて257冊。ポプラ社のsagasokkaのオンライン百科事典も使って、「疑問文の形でテーマを持つ」「その疑問に対する自分なりの考え=仮説を持つ」「仮説を証明するために調べて確かめる」という手順で、調べる活動が進んでいきます。常に4名の指導員がこれから支援をしていきます。

自由研究教室では・・・

こちらも調べる学習と同じで、テーマの設定から始まりました。どんなことを試したいのか、知りたいのか、不思議だなって思っていることは何なのか・・・シートのまとめていきます。

最後はスモール実験、静電気の実験をして、自分たちが知りたいこと、やりたいことは何かをしぼっていきました。

図書館指導員の方々も理科支援員の方々も終わってから30分程度、次回の打ち合わせをして、子供たちのニーズにこたえられるようにと頑張っています。

いい探究ができそうですね・・・

保護者と先生と一緒に研修を行いました。

夏休みは先生方は充電の時間になります。普段は放電することが多い仕事、十分な充電を行うことでよい教育ができるようになります。午前中の学年戦略会議に続けて、「風とおしのよい人間関係づくり」をテーマに、身近な人とのコミュニケーションを高めようと、13:30から16:00まで、ワークショップを行いました。

講師は、保護者でありキャリアコンサルタントの有資格者、間野祐子さん。教員だけの研修で企画していましたが、コミュニティー・スクールに移行し地域・保護者と共に教育活動を行っていく形に沿って、研修を保護者にも開き、一緒に学びながら、共有することを増やし、軸を同じにしていくことにチャレンジしてみました。SPトランプを活用したワークショップです。土小が目指す姿の一つに「自分を知り自分を表現する」があります。これにつながるワークです。

SPとは、サブパーソナル。パーソナリティーは一人一人が持っている様々な個性の側面が現れているもので、その側面を「準人格」=Sub Personalityと言うようです。代表的な52個のサブパーソナリティーを人格化しカードにしたSPトランプを使って自分を知り、周りの人のことも理解していく、最初はドキドキしますが、楽しいワークショップです。

お互いのトランプの様子を見て回りながら、4現象「感覚的⇔論理的 能動的⇔受動的」のバランスがどんな感じなのかが見えてくると、その人なりの親しみを感じてきます。

最後は、お互いの素敵なSPをプレゼンとし合い、ほんわかとした形で相互理解が深まりました。子供たちのことも、性格として決めつけてしまっているところがあるな、と反省する声もあがり、I am SP ではなく I have SP という考え方、たまたま今はそういうパーソナリティーが出ているのだというような理解をしていくと、お互いの見方が広がり、人間関係も豊かになっていきますね。

コミュニティー・スクールは、様々な人が学校を舞台にして交錯していきます。子供たちの学びを支援し、自らの学びも引き出すという目的と一緒に、お互いのパーソナリティーを認め合い、人間関係が豊かになっていけることも期待します。

夏休み初日 ①学校では学年戦略会議を行いました

子供たちが夏休みに入った学校では、夏休みでなくてはできないことを先生方は行っています。ますは、学校備品の整理と普段はできない片付けを行いました。

その後、10時からは各学年の先生と管理職とで、2学期以降の土小ならではのカリキュラムとなる、土地域と一緒に体験型・探求型の学習を行う、生活科と総合的な学習の時間について、内容や方法を詰めていく、学年戦略会議を行いました。

6月18日の「教育ミニ集会」で地域や保護者の方々から出された、様々なご意見や参考の資料をもとにして、具体的にどのように展開していくのか、地域の人にはどのような支援をいただくのか、いつまでに、何を、どれくらい、というように、戦略を詰めていきます。

1年生は、地域の公園探検をもとにしながら、土小テーマパークをつくり、幼稚園や保育園の子供たちに来てもらう計画です。グループごとに増尾城址やきつね山やニッカウィスキー工場などにでかけ、地域の方々に探検から発表会までついていただきたいと考えています。

2年生は、昨年度行った町探検を拡充すると同時に、町探検をした結果から、土小の学区はこんな素敵な所だよ!ということを、どう表現していくかを詰めました。駅に手書きパンフレットを置いたり、動画を作ったり・・・町探検のグループ別行動で地域の皆様にご支援をお願いしたいと思います。

3年生は、100年資料室にある土地域の皆様からいただいた様々な道具を、もっともっと知ってもらおうという企画。古い道具を実際に使って、使ったところを動画にしてQRコードで見られるようにしたり、使ってみての感想を含めて、古い道具の良さや保存の価値に少しでも近づいていけたら・・・

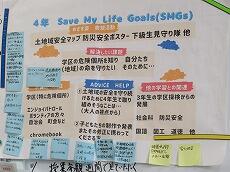

4年生は、SMD’sとSDG'Sをもじって、Save MyLife Goals と土地域で安全を守るにはどうすればよいか?と、大きくテーマを掲げました。このSMD'Sは全学年に係るキーワードになるか・・と考えながら、子供たち自身が安全に暮らすために自分たちなりの提案をもち、それを地域や行政などに問いかけていくようなことを想定・・・

5年生は土地域の大切な資源である農業に目を向けていきます。地域にある無人の野菜販売に目を向けていきます。柏市民新聞に記事が掲載されました。

6年生は、土地域スマイルアップ作戦についての戦略。日光への修学旅行、校外学習とどうつなげていくか、話し合って子供たちの学びをどう創るかを話し合いました。

8月19日は、土中、増尾西小の先生方と学校運営協議会の方々に説明をして、土小の柱となるカリキュラムとしてスタートします。

保護者、地域の皆様の大いなるご支援をお願いいたします。

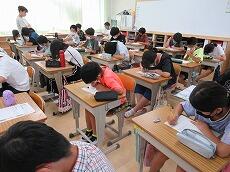

通知表がない終業式・・・

今年から、通知表は10月と3月の年2回としました。7月の終業式は1学期を振り返る日です。夏休みの入口で自分を振り返って、友達とのことを振り返って、次につなげる日です。いつもは通知表で振り返るのですが、今年からは自分で自分を振り返って・・・これからを考える日です。

教室をのぞいてみると・・・

1学期、自分ができるようになったこと、これからもがんばりたいことなど、先生がつくったシートに書きこんでいる1年生がいます。勉強のことを振り返っている3年生もいます。

6年生は、びっしりと自分を見つけながらシートをうめています。1学期を思い出してみると、色々なことがありましたね。

2学期の学級委員を決めているクラスもありました。みんなそれぞれの思いで夏休みへの帰宅道・・・楽しい夏休みにしましょう。

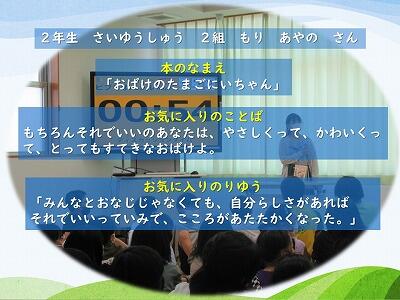

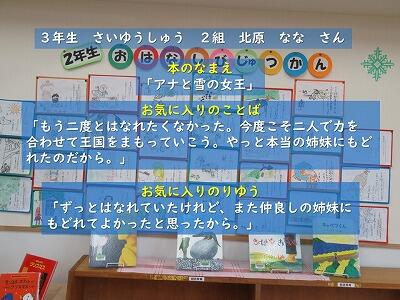

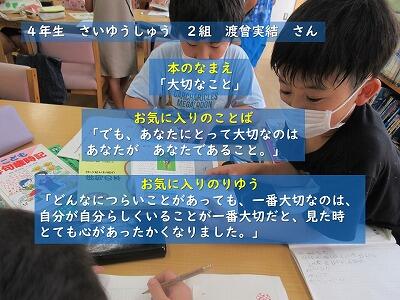

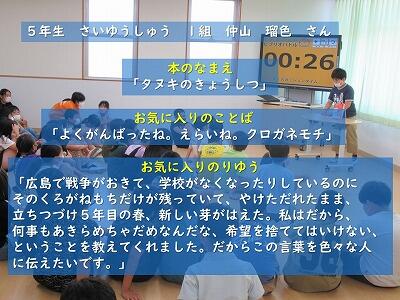

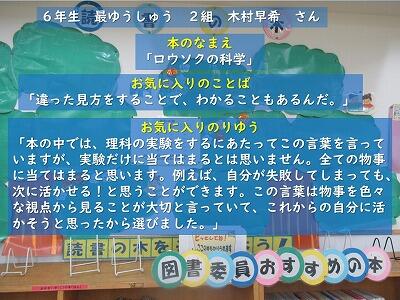

言葉の宝箱 各学年の最優秀が表彰されました。

土小では、平成25年から続く言葉の宝箱があります。これは、柏市の「学びづくりフロンティアプロジェクト」の学区に土中学校区が選ばれ、子供たちに豊かな感性を身につけさせていきたいと、当時の先生方が考えて始めたものです。

フロンティアプロジェクトhttps://www.city.kashiwa.lg.jp/kyoken/kyouiku/tokushoku/manabizukuri/5923.html

土小では、それが今も残って、毎学期ごとに素敵な言葉の宝箱が開けられます。校長先生が音楽付きプレゼンで朗読しました。

本を読んで、心を豊かにしていきましょう。夏休みもたくさんの本を読んでね。

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立126年*

▼学級数(令和6年度)

1年生…3学級 2年生…2学級

3年生…3学級 4年生…2学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください