文字

背景

行間

土っ子の様子(令和5年度)

夏休み面白教室 自由研究と調べる学習 はじまりました

今日まで募集の「夏休み面白チャレンジ教室」に今朝の時点で189人の応募がありますが、どの教室もまだまだガラガラの状況です。応募締め切りを伸ばしますので、応募してください。

自由研究と調べる学習では、テーマを決めて、どのようなことを調べたり観察したり実験したりするのかを決める、特別授業の1回目を行いました。

1知りたいことを決める(選ぶ) 2知りたいことをに対する疑問をたくさん出す。 3疑問の中から一番知りたい疑問を決めて、それをテーマにする。 4テーマがわかるためには、どんなことを知ればよいかを書き出し、それは何で調べるかと結びつけて表にする。

校長先生プロデュースのテーマ決定法で、40分くらいの間に調べる内容や方法がどんどん決まってきました。10日にも行います。調べるための資料や、やろうとする実験などの準備は、図書館指導員の方と理科支援員の方が用意したり準備して、夏休みの教室が始まります。

疑問に思うこと、もっと知りたいと思うことを、自分の力で追究していく力は、これからの世の中でとても大切な力です。まだまだ、人数に余裕があります。応募してください。

Skipシティーで、たくさんの体験から さらに「なぜ?」「どうして?」を追究しよう

今日は朝の渋滞が穏やかだったことにより、予定よりも1時間近く早くSkipシティーにつきました。ここは、NHKのラジオ制作の建物があった場所で、その跡地を埼玉県と川口市とNHKが協働して子供たちの様々な体験ゾーンを中心とした施設にとなっています。

到着して集合写真を撮影して、NHKのサービスで情報モラルの映像や映像のことを少し学べる映像を見せていただきました。

25分の映像タイムのあと、彩の国生活プラザ館に移動して、消費者としての行動を楽しみながら学びました。

買い物を頼まれて、3つのスーパーのちらしから、買い物に行くスーパーを決めて、実際に買い物をして予算内にしっかりと収まっていたか・・・もっと安く買えるスーパーがあったか。詐欺で取られてしまった2億3千万円を実際に持ち上げてみる、電話でかかってくる詐欺まがいの電話にどのように対応するか、実際に回答を選択したり声で応えたりしながら体験します。映像ホールでは、生活場面で起こる様々な事柄について、番号で選択して全員の回答状況から学んでいくという、正しい消費行動について学ぶ1時間でした。

その次に訪れたのは、生活プラザ館の下にある川口市科学館。結晶の実験、ふりこの実験、40近くある様々な実験装置の体験と、1時間が20分刻みで動いていきます。

何かが溶けている水溶液で、黒い紙に字を書いて、それを乾かし、レンズで見てみると、結晶が見えます。結晶の形で何が溶けているのかを当てるのです。

ふりこの実験は、つるすひもの長さが一緒だとどうやっても、往復の時間は一緒です。どうしてなんでしょう?

ふりこを使った不思議な動きも・・・

なぜふりこは規則正しくゆれているのに、不思議な模様がかけるような動きをするのだろう・・・とみていると、なんていうこともないことが、不思議な現象を見せてくれます。

色々な実験に触れながら、どうして水が漏れないのかな?波や竜巻はどうしておきるのかな?ふりこの動きがとても疑問に残った・・・もっと調べるといいですね。調べる学習や自由研究で追究できるといいですね。

お昼はスタジオで食べました。グループごとにおいしいお弁当をいただきました。

午後からはNHKの映像ミュージアムで、最初は映像の仕組み、アフレコの入れ方、カメラでの撮影、バーチャル映像の作り方など、映像についての体験をしました。

NHKの後半は、実際のニュース番組を作る、映像編集をする、バーチャル画面との組み合わせを体験する、この3つをローテーションしながら体験しました。

ニュース番組は、キャスターとゲストなど4人、カメラマン、音声、カメラ切替など、実際の放送作成と同じ役割を分担して、教えてもらいすぐに本番。ディレクターの指示に従いながら、カメラが切り替わり、キューが出てから話始めるなどなど・・・さあ!本番です。

テレビ番組はこんなにもたくさんの人が、いろいろなことをしながら作っていることがわかりました。と感想がありましたが、一つの放送もみんなで力を合わせて作られていることを実際に体験できました。

バーチャル映像画面は、カメラマンの人の指示に従いながら、映像をみながら自分の動きを作っていきます。

動画編集の体験も、一人一人パソコンを操作しながらの体験です。

社会の中におきている様々なことを、一日でいろいろと体験をした5年生です。

今日、体験したことから、もっと調べたい、確かめてみたい、そういうことを夏休みの調べる学習教室や自由研究教室でも追究してみて欲しいな! ぜひ、知りたい!をつきつめてくださいね。

5年生校外学習 スキップシティ彩の国

2学期に林間学校が予定されている5年生の校外学習は1学期。今回は社会科や総合的な学習の時間に活かせる内容を体験できる、埼玉県川口市のSkipシティ彩の国は、ビジュアルプラザと彩の国くらしプラザと川口市科学館が一カ所に集まった体験ゾーン。多くの体験と5年生での学びが結びついているので、一人一人、何を体験して学ぶのかというめあてを持って出発。

出発の会を百年桜に聞いてもらい、バスに乗り込んで出発です。渋滞することを予測して、少し時間に余裕を持って、7:45分に出発します。

バスの中では、歌を歌ったり、こわい話を紹介したり、クイズをしたりと・・・楽しく過ごしながら一路川口に向かいます。

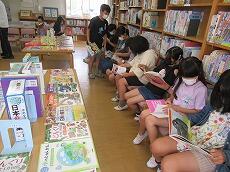

新刊展示会が開かれています

今年の予算で購入した本の新刊を展示して、味見読書という、何冊もの本をどんな本なのかを順番に読んでみる活動を行っています。展示会が終わると夏休みの貸出期間になります。

今年は、物語の本よりも、調べるために使ったり、色々と物事を知る本に力を入れて購入しています。

味見読書をしている5年生が、「校長先生、これとてもおいしそう!」と食べ物が出ている本を見せてくれました。「なんていう料理なの?」「パエリア」「そう、パエリアってどこの国の料理なの?」「うーん、あっスペインだ!」「スペインって地球のどの辺?」「わかんない」「ほら、ここに世界地図があるからみてごらん」「あっここだ!」「この辺りをなんて言うの?」「ヨーロッパ」「他にはどんな国があるのかな?」と会話をしました。

おいしそう!からだんだん調べていくと、ヨーロッパにつながっていきましたね。本を見ながら、いいな!なぜ?って思うことを調べながら、色々なことを知っていくことが、本当はとても楽しいことなのですよね。

校長先生がリクエストして買った本は、いろ そら かず の日本のことばずかんです。色と関係する様々なことが書かれていて、大人でも子供でも楽しめます。そらは、なーるほど!って思うことがたくさん。かずは・・・算数も国語も境目はないなあ・・と。読んでみて欲しいですね。

読書は心のえいようです。という掲示物を作ってくださいました。心だけではなく、頭の栄養にも、勉強の元にもなりますよ。

土っ子の読書量は年々減ってきています。パソコンと同じくらい本も手にとりましょう。

地域の方々とのクラブ活動 第二回

今日は2回目のクラブ活動。今回は本格的に活動がスタートしました。クラブ活動の最中、先生たちは、総合的な学習と生活科の学習づくりを行いました。

竹細工では、竹とんぼづくり、料理はパンケーキ、百人一首も、手芸も、折紙も、時間がもっとあればいいのにという70分間だったようです。

竹細工の皆さんが、七夕飾り用の竹も届けてくださいました。

書道クラブや折り紙クラブでは、竹に願い事や折り紙の飾りをつけることも行っていましたね。7日の七夕に向けて、廊下に七夕飾りが出来上がってくるでしょう。楽しみです。

5年総合 課題を見つけて動き始めました

5年生の総合は「知産知消」で土地域の農家に焦点をあてながら、課題を見つけて解決していこうとする学習を進めています。今日は、農家の方々に連絡をするグループ、自分たちの課題を探しているグループ、と様々な活動をしている中で、草取りが大変だ!という農家の方の声をつかんだグループは、農家に出かけていきました。

”ふき”と”みょうが”が生えている場所に、大量に茂っている草を取り除いていきます。

40分くらいのお手伝いでしたが、一部の場所でしたが草をきれいに取り除くことができました。ありがとうと感謝をいただき、少し雨が降り始めた中を学校に戻っていきました。人のために働くと大変だけど気持ちがいいですね。

だんだん授業イメージが創られてきました

令和2年度から新しくなった学習指導要領は、教える授業から子供たち自身が学びたいと思って学ぶ授業に大きく変わっています。しかし、先生が教える、子供は聞く、という昔からにイメージが大きく、変わろうと思っても変われない現実もあります。その中でも土小では、子供たちを中心に据えた授業が多く展開されてくるようになり、さらに、授業をよりよくしていくために、今日も午後は先生方の研修を行いました。

今日は、国語・算数・理科・社会に分かれて、授業のイメージづくりのワークショップを行いました。

それぞれの教科の学びづくりのためのキーワードは、敬愛大学の阿部先生から示された「探究的な学びを支える10のキーワード」 このキーワードと学習指導要領が求める学びを繋げながら、子供にとって、わくわくする、おもしろい、そして力になる授業を考えています。

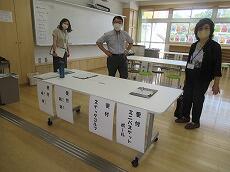

第二回 土っ子面白教室

先生方が授業づくりのための研修を行う時に、放課後の活動を地域の皆様にお願いして行う「土っ子面白教室」は、今回が2回目。今日は、4つの教室が開かれ、90分間たっぷりと選んだ教室を満喫しました。

増尾町会さんによる卓球教室、保護者有志によるミニバス教室、美里ゴルフさんによるスナックゴルフ教室、柏市剣道連盟さんによる剣道教室の4つです。

55人の子どもたちが参加して、それぞれの運動体験をしました。夏休み面白チャレンジ教室も間もなく募集開始します。運動と勉強とで午前中が過ごせるプランになっています。奮って参加して、色々な体験をしましょう。

子供たちの受付や見守りは、教育委員会生涯学習課の皆さんのご支援があります。受付の時に顔をおぼえていってくださいね。

中学年も高学年も水泳指導はじまりました

月曜日の低学年を皮切りにして、スポーツ文化振興協会の協力をいただいて進めている水泳指導が、昨日は高学年、今日は中学年と全学年ではじまりました。

中学年は2回目となり、泳力別に挑戦するような場も設けられていたようです。梅雨の合間の暑い日が続き、順調に水泳指導が進んでいます。

3年生リコーダー講習会

音楽の学習では、3年生からリコーダーを使い始めます。今日はリコーダーの演奏者の方がきてくださり、色々なリコーダーの音色を聞かせてもらい、リコーダーの魅力に触れることができました。

アルトリコーダーにバスリコーダー、みんなが持っているリコーダーよりも低い音が出てきます。高い音のリコーダーは2本のリコーダーをいっぺんに拭く技も見せてくださいました。

練習して、いい音色がでるようにがんばっていきましょう!

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立127年*

▼学級数(令和7年度)

1年生…2学級 2年生…3学級

3年生…2学級 4年生…3学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください