文字

背景

行間

日誌

土っ子の様子(令和2年度)

令和2年度修了式 ありがとうございました

今日は令和2年度の修了式でした。特別な状況の1年でしたが、土っ子はみんなっ困難な状況を乗り越えてたくましく成長することができました。画面を通しての修了式でしたが、1つ上の学年に進級する心の準備ができている様子が見て取れました。新しくなった土小で、4月から活躍する土っ子が目に浮かびます。

修了式の後、3月で土小とお別れする職員の紹介と挨拶がありました。土っ子みんなの温かい気持ちが伝わり、思わず涙する職員もいました。「ありがとう!」感謝の気持ちを伝える言葉とやさしさに包まれた時間が、春を迎えた土小学校に流れ、令和3年度を迎えます。これまでお寄せいただきました、地域・保護者の皆様のご厚情に深く感謝するとともに、今後とも、土小学校へのますますの御支援を賜りますよう、お願申し上げます。

ありがとうございました。

修了式の後、3月で土小とお別れする職員の紹介と挨拶がありました。土っ子みんなの温かい気持ちが伝わり、思わず涙する職員もいました。「ありがとう!」感謝の気持ちを伝える言葉とやさしさに包まれた時間が、春を迎えた土小学校に流れ、令和3年度を迎えます。これまでお寄せいただきました、地域・保護者の皆様のご厚情に深く感謝するとともに、今後とも、土小学校へのますますの御支援を賜りますよう、お願申し上げます。

ありがとうございました。

明日は修了式です

令和2年度も明日、修了式を迎えます。土っ子はこの1年間で本当に成長しました。みんな、よく頑張りました!

各学級で取り組んでいた「まとめの会」や「学級活動」で、子どもたちのたくましく成長した姿を見ることができました。

各学級で取り組んでいた「まとめの会」や「学級活動」で、子どもたちのたくましく成長した姿を見ることができました。

令和2年度 第122回卒業証書授与式

本日、晴天のもと、第122回卒業証書授与式が行われました。保護者の皆様にも参列していただき、成長した卒業生の姿を見ていただくことができました。小学校生活最後の授業、6年間の集大成となる卒業式は「凛」とした、それでいて春の温かな日差しのような卒業式となりました。卒業生のみなさん、これからの輝ける未来に幸多からんことを祈ります!

卒業式予行練習を行いました

3月17日(水)の卒業式に向けて、6年生が練習に取り組んでいます。今年度は特別な状況下での卒業式練習です。効率のよい練習計画を立てて全体での練習を行い、さらに自主練習も行わなくてはならない状況です。なおかつ練習時間には「集中力」が求められています。厳しい状況の中でも、さすが土っ子の6年生です。それぞれのめあてをしっかりともって、練習に取り組んでいる様子が、その表情から伝わってきます。

今日は、予行練習でした。卒業式当日の流れと同じように、通した練習です。6年生は、「返事」「表情」「動作」全てにおいて、短い練習期間を感じさせないほど立派でした。「まだまだできそうです!」と話してくれる子もたくさんいて、頼もしく感じました。明後日の卒業式当日は、子どもたちが、凛とした表情で「困難な状況にあってもやり遂げた!」と思えるような卒業式になる。そんな期待ができる予行練習でした。

今日は、予行練習でした。卒業式当日の流れと同じように、通した練習です。6年生は、「返事」「表情」「動作」全てにおいて、短い練習期間を感じさせないほど立派でした。「まだまだできそうです!」と話してくれる子もたくさんいて、頼もしく感じました。明後日の卒業式当日は、子どもたちが、凛とした表情で「困難な状況にあってもやり遂げた!」と思えるような卒業式になる。そんな期待ができる予行練習でした。

土っ子スタンプラリー開催中!

今週から土っ子スタンプラリーが開催されています。参加資格は土っ子であれば大丈夫。だれでも参加できるイベントです。コロナ禍で、企画してきた児童会の取り組みがなかなか実現できない状況ですが、規模を縮小したり実施する場所の動線を工夫したり、なんとか実施することができました。「土っ子スタンプラリー」は学校内に隠されているクイズを見つけ、その問題を解いていきます。一番の難問は「ジョーカーのクイズ」だそうです。全部クリアーした子には「スペシャルきらきらシール」が授与されるとのことで、たくさんの土っ子が参加していました。

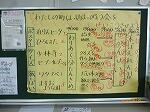

自分はっ見はっぴょう会

2年生の教室をのぞくと、「自分はっ見はっぴょう会」という文字が、ホワイトボードに提示されていて、子どもたちがワクワクとほどよい緊張感をもって、先生の話を聞いています。今日は、今まで取り組んできた、『〇〇の思い出』の発表会でした。自分の小さい頃の写真を集めたり、お家の人にインタビューをしたり、ていねいに作り上げてきた作品の発表会です。子どもたち一人一人の取り組みが目に浮かぶ発表会でした。「作品がすばらしい」「発表がすばらしい」「友達の発表を聞きく姿がすばらしい」というように、「3つのすばらしい」がそろった「自分はっ見はっぴょう会」でした。

空き箱を使って・・・

1年生の教室をのぞくと、子どもたちの机の上にたくさんの「空き箱」が重ねられています。セロテープやハサミを使って張り合わせたり、穴をあけたり・・・・楽しそうに図工の作品を作っているようです。「何を作っているの?」と尋ねると、「家」「犬」「船」「ロケット」「ワニ」「像」等々、自由な発想で楽しそうに作っています。箱の大きさや形をうまく合わせながら作っていくので、考えながらの作業です。中には、作っている途中で、初めの考えと違う作品に変わっていくこともあるようですが、みんな笑顔で創作活動に取り組んでいました。

6年生を送る会

今年の2月も残りわずかとなりました。週が明けた月曜日はいよいよ3月です。近くの梅林は見ごろを迎えています。学校では、道路沿いの河津桜が開花しており、いたるところに春の訪れを感じるようになりました。

今日は、土っ子みんなが時間をかけて準備してきた「6年生を送る会」の日です。今年の6年生を送る会はコロナ禍で実施されるので、例年と大きく異なり、土小のみんなが一堂に会して体育館で実施することはできません。それぞれの学年や学団が、早くから準備を進めて動画の撮影を行い、それを編集してリモートによる「送る会」を試みました。児童会を中心に作り上げたシナリオで子どもたちが会を進めていきます。動画の中身には、6年生に対する感謝の気持ちがたくさん詰まっていて、心温まる内容でした。プレゼントやメッセージは手作り感が満載で、6年生の笑顔が目に浮かびます。

会の最後を飾るのは、6年生です。動画で自分たちの思いをメッセージにしました。『灯せ!希望の光!』その思いはきっと1~5年生の土っ子に届いたと思います。心がぽかぽかとあったかくなる、すてきな時間でした。

今日は、土っ子みんなが時間をかけて準備してきた「6年生を送る会」の日です。今年の6年生を送る会はコロナ禍で実施されるので、例年と大きく異なり、土小のみんなが一堂に会して体育館で実施することはできません。それぞれの学年や学団が、早くから準備を進めて動画の撮影を行い、それを編集してリモートによる「送る会」を試みました。児童会を中心に作り上げたシナリオで子どもたちが会を進めていきます。動画の中身には、6年生に対する感謝の気持ちがたくさん詰まっていて、心温まる内容でした。プレゼントやメッセージは手作り感が満載で、6年生の笑顔が目に浮かびます。

会の最後を飾るのは、6年生です。動画で自分たちの思いをメッセージにしました。『灯せ!希望の光!』その思いはきっと1~5年生の土っ子に届いたと思います。心がぽかぽかとあったかくなる、すてきな時間でした。

POPコンテスト開催!

2階廊下の踊り場に「POPコンテスト」に応募した子どもたちの作品が展示されています。傍には投票箱も設置されていて、子どもたちも真剣に作品に見入っています。POPコンテストは、お気に入りの本をイラストや自分の言葉で紹介し、その出来栄えを投票して賞を決めます。あらすじを全部書いてしまうのではなく、「次はどんなふうになっていくんだろう・・・読んでみたい!」と思わせる作品がたくさんエントリーされています。力作ぞろいです。

青空が広がる校庭

昨日の荒天から一転、今日は青空の広がる気持ちのよい天気となりました。

雨の降った校庭はまるで湖のような水たまりがたくさんできていて、足場が悪くなることが心配されました。しかし、今朝の校庭は、水たまりも消えていて、業間休みには校庭で子どもたちが遊ぶこともできました。水はけはどうやらよさそうです。

また、第3校舎に設置されていた時計は、しばらく調整に時間がかかりましたが、今週に入ってからようやく正しい時間を刻み始めました。土小学校は、長寿命化改良工事を終えて、日々、少しずつ、もとの姿を取り戻しつつあります。

雨の降った校庭はまるで湖のような水たまりがたくさんできていて、足場が悪くなることが心配されました。しかし、今朝の校庭は、水たまりも消えていて、業間休みには校庭で子どもたちが遊ぶこともできました。水はけはどうやらよさそうです。

また、第3校舎に設置されていた時計は、しばらく調整に時間がかかりましたが、今週に入ってからようやく正しい時間を刻み始めました。土小学校は、長寿命化改良工事を終えて、日々、少しずつ、もとの姿を取り戻しつつあります。

二宮金次郎さんが帰ってきました!

長寿命化工事が始まる前は図書室の前で土っ子を見守ってくださっていた「二宮金次郎さんの石像」ですが、工事期間中はしばらく別の場所に保管していました。校舎のリニューアル工事が完了し、校庭や正門の工事等、外回りの作業も順調に進む中、13日土曜日に「二宮金次郎さん」が新しい職員室前に設置されました。久しぶりに見た二宮さんの表情も心なしか微笑んでいるように見えます。やはり土小の校庭には「二宮金次郎 像」のある風景がよく似合いますl。雨の日も風の日も今まで何十年もの間、土っ子の成長を見守ってくださっていた「二宮金次郎」の石像・・・・今後何十年も土っ子の成長を見守り続けてくださるのだなと思い、いつもの風景が戻ってきたことににホッとしました。

校庭っていいな

校庭で体育のできる喜びを子どもたちは味わっています。仮設校舎の撤去も無事完了し、いよいよ土小の校庭も一部を除いて使用できるようになりました。休み時間はもちろん、校庭での体育もできるようになり、子どもたちが駆け回る、土小の校庭が戻ってきました。今日はボール型ゲームの学習を4年生と6年生がそれぞれ行っていました。サッカーボールを笑顔で蹴る子どもたちを見て、嬉しい気持ちになりました。正門と昇降口までのスロープが完成するまであとわずかです。

教室にUFO出現?

つくし学級の教室をのぞくと、紙コップを使って楽しそうに何かを作っています。出来上がった作品をフリスビーのように空中に投げると、それはまるで教室の中を飛ぶUFOのように見えました。くるくると回る様子に子どもたちは大喜びです。『自分で作った作品』を使って夢中になって遊ぶ子どもたちを見ていて、ものづくりのよい点を改めて感じました。

何枚できるかな?

2年生の教室をのぞくと、算数のプリント学習に取り組んでいました。いつも元気な2年生ですが、今日はどことなく様子が違います。教室では、子どもたちの鉛筆の音が「カリカリ」と聞こえます。真剣な表情で次から次へとプリントに取り組む子どもたち・・・「終わった!次はNo12のプリントだ!」「そうか!こうやるんだ!」自分のペースで習った事を復習し、自分のものにしていこうと努力していました。

トントンくぎ打ち!

3年生が図工の学習で、「くぎ打ち」に挑戦しています。初めて経験する子もいるようで、なかなかまっすぐに打つことが難しいようです。くぎ打ちをサポートしてくれる用具を使っても、慣れない作業に悪戦苦闘する子どもたち・・・・でも、しばらくすると「まっすぐ打てたよ!」「楽しい!」とどんどん作業を進めます。集中して取り組む子どもたちの教室に、「トントン」という音だけが響いていました。

久しぶりの風景

長寿命化改良工事もいよいよ終盤を迎えています。現在は、新しい正門と昇降口に向かう通路のスロープの工事をしています。お世話になった仮設校舎の撤去作業も1月中に完了し、校庭の整備も随分進みました。子どもたちが今朝登校すると、校庭に設置されていた工事の囲いが撤去され、久しぶりに土小の校庭が姿を現しました。1年生のなかには「すごい!広いな~」と思わず歓声を上げる子もいました。みんな校庭で過ごす休み時間を楽しみにしていたようです。「百年桜」のある校庭の風景とその周囲で遊ぶ土っこを見て、嬉しい気持ちになりました。

増尾西小と英語で交流

3年生の教室をのぞくと、いつもと雰囲気の違う英語活動が行われていました。リモートを活用した増尾西小学校3年生との交流学習です。子どもたちは初めての経験にわくわくしながら学習していました。習い事等で知っている子もいたようで、笑顔で受け答えする子どもたちの姿が印象的でした。英語でのスリーヒントクイズに一喜一憂する子どもたちの様子を見ていると、うれしい気持ちと同時に子どもたちの環境に順応していく力に感心しました。現在学校では、ICTを活用した学習が急速に進んでいます。それにより授業の形態や子どもたちの活動がどんどん広がっていきます。

3学期学級委員任命式

本日昼休みに、学級委員任命式を行いました。3学期の3年生~6年生の新しい学級委員はやる気まんまんです。元気な返事と真剣な眼差しで、一人一人が任命書を受け取りました。3学期はまとめの学期です。それぞれが使命感をもって、学校や学級のために自分のできることをしていこうという決意がうかがえました。

児童会役員任命式

今日は、新児童会役員の任命式が行われました。例年とは違い、動画配信での任命書の授与となりましたが、みんなやる気に満ちた、立派な態度で任命書を受け取りました。新児童会長からは、役員としての決意の言葉があり、堂々とした話しぶりに期待感が高まりました。任命式の事前に行われた旧役員による挨拶のでは、コロナ禍の困難な状況の中でも出来ることを精一杯やったという気持ちが伝わってきました。アイディアを出し合いながらできる仕事懸命に進めていた姿は、間違いなく土小を支える大きな力でした。ほんとうにお疲れ様でした。

3学期 4週目

感染予防に努めながらも,学びを止めないよう,どの学年・学級も工夫を凝らして学習を進めています。

職員会議や研修なども,できる限り一堂に会さぬように,オンラインを活用しています。各教室から「teams」や「zoom」などのアプリを活用して,打ち合わせを行っています。我々職員もPCの利活用に少しずつ慣れていき,子どもたちと共に情報活用能力を身に付けていくための取り組みでもあります。

▶リンク:GIGAスクールの取り組み

▶リンク:GIGAスクールの取り組み

3学期 3週目

3学期が始まり,新しい校舎での生活にもすっかり慣れてきたようです。

校庭はまだ使えない状況にありますが,限られたスペースで,元気いっぱいに体を動かしています。

令和3年度から始まる「GIGAスクール」に向け,学年の実態や目標に応じて,「1人1台」のPCを活用しています。3年生以上は『キーボー島アドベンチャー』でタイピング練習をします。

お世話になったプレハブの解体も順調に進んでいます。段々と校庭の姿も見えるようになってきました。

令和2年度第2学期終業式

2学期最後の朝の登校時に、PTA本部役員の皆さんが見守り活動を実施してくださいました。クリスマスなので、サンタ帽等を被って笑顔で子どもたちの登校を見守ってくださいました。東門近くには、「本物のサンタクロースかもしれない・・・」というような本科的なコスチュームの役員さんもいて、子どもたちも笑顔で挨拶をかわしました。ありがとうございました。

本日は、令和2年度第2学期の終業式でした。土っ子全員が新しくなった教室で迎える初めての終業式です。いつものとおり、「ズーム」を使用したリモートによる終業式でした。リモートでの全校朝会や始業式・終業式は何度か行っていますが、いつも思うことがあります。それは、土っ子の反応のよさです。「お話の聞き上手」を意識しているので、言葉をかけると、お返事をしてくれる子がたくさんいます。言葉に出さなくても、相づちをうってくれたり、丸印をくれたり、とにかく話していて気持ちがいい聞き方をしてくれる子がたくさんいます。これからも続けてほしいと思います。

令和2年はいろんな事がありました。コロナ禍で「制限」や約束事が増えています。厳しい状況は続いていますが、土っ子の笑顔と元気を保てるように、3学期も教職員一同子どもたちと共に頑張っていきたいと思います。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。それではみなさん、よいお年をお迎えください。

本日は、令和2年度第2学期の終業式でした。土っ子全員が新しくなった教室で迎える初めての終業式です。いつものとおり、「ズーム」を使用したリモートによる終業式でした。リモートでの全校朝会や始業式・終業式は何度か行っていますが、いつも思うことがあります。それは、土っ子の反応のよさです。「お話の聞き上手」を意識しているので、言葉をかけると、お返事をしてくれる子がたくさんいます。言葉に出さなくても、相づちをうってくれたり、丸印をくれたり、とにかく話していて気持ちがいい聞き方をしてくれる子がたくさんいます。これからも続けてほしいと思います。

令和2年はいろんな事がありました。コロナ禍で「制限」や約束事が増えています。厳しい状況は続いていますが、土っ子の笑顔と元気を保てるように、3学期も教職員一同子どもたちと共に頑張っていきたいと思います。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。それではみなさん、よいお年をお迎えください。

土小の風景

2学期も今日を入れてあと2日間となりました。冬休み前ということもあり、各学級では、いろいろなところの清掃活動に取り組んでいます。教室や廊下、階段等使用頻度の高い場所はもちろん、使っている机の脚の裏側についているホコリの塊を取り除く等、普段できない箇所に取り組んでいました。気持ちよく新しい年を迎える事ができそうです。

新図書室がオープンしました

先日、「あんずの会」の皆さんに蔵書点検をしていただき準備が整った新図書室が、いよいよ本日オープンしました。早速、2年生や4年生が図書の時間に新図書室を利用していました。畳の間でっくつろぎながら読書する子、陽が差すとぽかぽか暖かいウッドデッキで読書する子などなど、新図書室は初日から盛況です。

「畳の上は気持ちがいい!」「落ち着いて本が読める」「新しい図書室最高!」

子どもたちに感想を聞くと、良い反応が返ってきました。新図書室のオープンで土っ子の読書量がますます増えそうです。

「畳の上は気持ちがいい!」「落ち着いて本が読める」「新しい図書室最高!」

子どもたちに感想を聞くと、良い反応が返ってきました。新図書室のオープンで土っ子の読書量がますます増えそうです。

土小の風景

1年生が生活科で、「コマ回し」に挑戦しています。マジックを使って、それぞれ自由に自分のコマを装飾し、「オリジナル コマ」を制作します。コマ回しはまず、ひもをしっかりと巻く事がポイントです。何度も何度も挑戦していくうちに、コツをつかんでいきます。しかし、途中山あり谷あり、なかには偶然さかさまに回す子もいて、上手に回せるようになるまでには努力も必要です。自分のデザインしたコマが回転すると、どんな模様になるのかを楽しみに、今日も練習に励んでいます。

土小の風景

リニューアルした校舎での生活が始まって一週間が経ちました。昇降口の場所等、今までと異なる学校生活に子どもたちは戸惑うかもしれないなと心配していましたが、さすが土っ子です。あっという間に順応し、新しく生まれ変わった土小学校を満喫しています。それとともに、清掃活動の範囲が広くなりましたが、みんな一生懸命にそれぞれの分担をきれいにしています。「次に使う人の事も考えて・・・」みんなの土小学校をきれいに使っていきたいものです。

新しい図書室・・・もうしばらくお待ちください

リニューアルした校舎での生活がスタートしています。教室だけでなく、特別教室も新しく生まれ変わりました。土小の図書室は、3教室分の広さと、たくさんの蔵書数で自慢の図書室です。リニューアルされた図書室のオープンを、子どもたちも心待ちにしてます。今日は図書ボランティアの「あんずの会」の皆さんに蔵書点検をしていただきました。ご多用の中、土っ子のためにいつもお骨折りをいただいて感謝申し上げます。ありがとうございます。新しく始まるウッドデッキを利用した屋外での読書活動等、今後の取り組みが楽しみです。

リニューアルした校舎での生活が始まりました

新しく生まれ変わった第2・3・4校舎での生活が今日から始まりました。2年生、3年生は仮設校舎での生活だったので、新しい教室を心待ちにしていました。新昇降口から2階、3階それぞれの教室に入るとみんな笑顔がはじけます。「うれしい!」「きもちいい!」「明るい!」嬉しさがあふれて会話もはずみます。これで、1年生から6年生の全学年がリニューアルした教室に入りました。「楽しいことたくさんの学校」になれるよう、感染症予防に気をつけながら工夫した学校生活を進めていきます。

今日は図書室の引っ越しです

第3校舎の図書室をリニューアルしている間、仮設校舎に設置されていた図書室の引っ越しがいよいよ本日行われました。本校にはたくさんの本があり、そのすべてを新しい図書室に収めていきます。たいへんな作業ですが、新しく生まれ変わった図書室で、早く、土っ子の読書活動が再開できるように、プロの手を借りながら進めています。

仮設校舎では、チョークの黒板を使って、子どもたちが自由に絵を描いていました。新しい校舎では、ホワイトボードを使って学習を進めます。「チョークを使うのは今日でおしまい!」とチョークで黒板に書く感覚を楽しんでいました。

仮設校舎では、チョークの黒板を使って、子どもたちが自由に絵を描いていました。新しい校舎では、ホワイトボードを使って学習を進めます。「チョークを使うのは今日でおしまい!」とチョークで黒板に書く感覚を楽しんでいました。

引っ越しの準備・・・・

第2・3・4校舎のリニューアルが完成し、今まで仮設校舎で過ごしてきた2年生3年生がいよいよ引っ越しを行います。その準備のために、少しずつ自分の荷物を新しい教室に運んでいます。新しい校舎に初めて入った子どもたちは、これから生活する新しい教室を見て大喜びです。来週からはいよいよ全児童がリニューアルされた教室での生活を開始します。新しく生まれ変わった土小で、笑顔で過ごす子どもたちの姿が今から目に浮かびます。

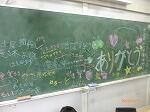

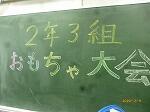

土小の風景・・・

2年生の教室をのぞくと、楽しそうな子どもたちの様子が目に飛び込んできました。生活科で取り組んできた、「おもちゃ大会」です。グループに分かれて、手作りのおもちゃを屋台形式で発表しています。おもちゃやゲームの出来ばえはもちろん、使う人が楽しめるよう、ていねいに説明をしている子どもたちの様子が印象に残りました。私も挑戦してみましたが、磁石を釣り針にした「魚釣りゲーム」はかなり苦戦しました。貸し出しの釣り竿?の選び方(磁力の違いがありました)が釣果を左右する工夫に感心しました。

3年生の教室をのぞくと、歓声が聞こえてきました。「土っ子漢字検定」の結果が発表されていたようです。「100点とれました!」「合格しました!」と笑顔で報告してくれる子、「もうひと頑張りします!」と決意を語ってくれる子、どの子の目も輝いて見えました。「努力することは自分を高めてくれる。」今日は思うような結果が出ていない子も、粘り強く取り組んでほしいと思います。

3年生の教室をのぞくと、歓声が聞こえてきました。「土っ子漢字検定」の結果が発表されていたようです。「100点とれました!」「合格しました!」と笑顔で報告してくれる子、「もうひと頑張りします!」と決意を語ってくれる子、どの子の目も輝いて見えました。「努力することは自分を高めてくれる。」今日は思うような結果が出ていない子も、粘り強く取り組んでほしいと思います。

新しい花壇に花が移植されました・・・

花ボランティアのみなさんのお力添えで、新しい花壇にパンジーの花を移植しました。様々な色のパンジーをたくさんのボランティアのみなさんに植えていただいたので、一気に花壇が華やかになりました。上手に栽培できれば、来年の5月6月頃まで楽しめるとのことで、今後も子どもたちと世話を続けていきたいと思います。今日ご支援いただいたボランティアさんは保護者の皆さんと地域で活動されている「ペレニアル花倶楽部」のみなさんです。ご多用のところご支援くださり、ありがとうございました。

教育実習生2名が実習スタート

今日から、2名の教育実習生が実習を開始しました。コロナ禍ということもあり、実習内容も例年と異なる部分もありますが、実習生にとってはかけがえのない2週間となります。6年生と3年生の2クラスで行います。朝に実施した、全校放送での自己紹介では、緊張がうかがえたものの、それぞれの学級に入るとすぐに子どもたちともなじんで笑顔で一日を過ごせたようです。子どもたちにも実習生にも思い出に残る2週間になることを期待します。

12月の全校朝会

12月になりました。この月を迎えるといつも、「1年はあっという間だね。」という言葉をいろいろな場面で耳にします。今年は今まで経験したことのない事がたくさんあったせいか、何時にもまして「1年のはやさ」を感じます。

12月は1年をしめくくる大切な月でもありますので、今日の朝会では「まとめ」のこの時期を大切に過ごす方法について、お話をしました。はじめに、清掃委員会の高橋先生から「そうじマスター」になろうというお話がありました。普段生活している学校を、新しい年を迎える前にきれいにしようというお話をしっかりと確認することができました。

私からは、学習や生活のまとめをしていく上で、大切にしてほしいことを話しました。それは、「物事を何となくではなく、しっかりと観る習慣をつける。」ということです。そうすれば、いつの間にか人が気づかないようなことまで目が届くような人になり、ものの見方や考え方も広がっていくと思うからです。ぜひ、ためしてほしいと思います。

12月は1年をしめくくる大切な月でもありますので、今日の朝会では「まとめ」のこの時期を大切に過ごす方法について、お話をしました。はじめに、清掃委員会の高橋先生から「そうじマスター」になろうというお話がありました。普段生活している学校を、新しい年を迎える前にきれいにしようというお話をしっかりと確認することができました。

私からは、学習や生活のまとめをしていく上で、大切にしてほしいことを話しました。それは、「物事を何となくではなく、しっかりと観る習慣をつける。」ということです。そうすれば、いつの間にか人が気づかないようなことまで目が届くような人になり、ものの見方や考え方も広がっていくと思うからです。ぜひ、ためしてほしいと思います。

寒さを吹き飛ばせ!

どんよりとした曇り空の一日になりました。日中の気温も上がらず、冬の到来を感じる金曜日でしたが、4年生は元気です。学年全体での鬼ごっこで、明るい笑い声が校庭に響きます。わずかな時間ではありますが、寒さを吹き飛ばすような4年生の笑顔が校庭にはじけました。

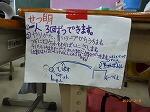

2年生の土小ギャラリー

仮設校舎2階の廊下に、2年生の版画の作品が並べられています。木版画とは違い、いろいろな素材を張り付けて作成する紙版画の作品です。自分と自分の好きな物(事)を題材にしているので、明るい雰囲気の作品がたくさん仕上がりました。

教室では、生活科の「おもちゃ大会をひらこう」が行われていました。材料をそれぞれもちよって、手作りのおもちゃを作り、コンテストを開く準備をしています。学習の目当てを聞くと、「必要な材料を自分で持ってくる」「わからないことは、ともだちや先生に聞いて乗り越える」「失敗してもいいので、どうやったらそれがうまくいくのかを考える」の3つだそうで、子どもたちも目当てに沿って楽しく作品作りを行っていました。

教室では、生活科の「おもちゃ大会をひらこう」が行われていました。材料をそれぞれもちよって、手作りのおもちゃを作り、コンテストを開く準備をしています。学習の目当てを聞くと、「必要な材料を自分で持ってくる」「わからないことは、ともだちや先生に聞いて乗り越える」「失敗してもいいので、どうやったらそれがうまくいくのかを考える」の3つだそうで、子どもたちも目当てに沿って楽しく作品作りを行っていました。

引っ越しを待つばかり・・・

長寿命化改良工事がいよいよ大詰めを迎えています。今年度4月から始まっている第2・3・4校舎のリニューアル工事がほぼ終了しました。12月にはいよいよ引っ越しです。仮設校舎で過ごしている2年生3年生も心待ちにしています。どのような校舎に生まれ変わったのかを少しご紹介します。

全学年集合型の昇降口と第3校舎と第4校舎を結ぶ通路、そして、ウッドデッキの様子です。ウッドデッキで子どもたちがどんな活動をするのか・・・活動の広がりが期待されます。昇降口には、モニターもあり、子どもたちへのメッセージや連絡事項がわかりやすく表示されます。

廊下の天井が高くなることで、開放感のある広々とした雰囲気に変わりました。壁紙も白を基調とした色なので、明るい雰囲気です。道路側には、学年別の花壇が設置され、植物の観察等、生活科や理科の学習が楽しくなりそうです。手洗い場も新しくなり、蛇口の数は現在より20近く増設されていて、密の防止にもつながります。

教室は木の風合いを大切にした明るく温かい雰囲気で、子どもたちを包んでくれそうです。各教室にはインターホンが設置されていて、職員室とホットラインで結ばれています。

特別教室も今まで使用していた教室と全く違う仕様になりました。子どもたちの探求心を高め、学習の効率化を支援するつくりになっています。

正門はこれからですが、東門は門柱がたちあがっています。

12月にはいよいよ引っ越しです。土っ子の待ちに待った新しい教室での生活がいよいよ全学年で開始されようとしています。

全学年集合型の昇降口と第3校舎と第4校舎を結ぶ通路、そして、ウッドデッキの様子です。ウッドデッキで子どもたちがどんな活動をするのか・・・活動の広がりが期待されます。昇降口には、モニターもあり、子どもたちへのメッセージや連絡事項がわかりやすく表示されます。

廊下の天井が高くなることで、開放感のある広々とした雰囲気に変わりました。壁紙も白を基調とした色なので、明るい雰囲気です。道路側には、学年別の花壇が設置され、植物の観察等、生活科や理科の学習が楽しくなりそうです。手洗い場も新しくなり、蛇口の数は現在より20近く増設されていて、密の防止にもつながります。

教室は木の風合いを大切にした明るく温かい雰囲気で、子どもたちを包んでくれそうです。各教室にはインターホンが設置されていて、職員室とホットラインで結ばれています。

特別教室も今まで使用していた教室と全く違う仕様になりました。子どもたちの探求心を高め、学習の効率化を支援するつくりになっています。

正門はこれからですが、東門は門柱がたちあがっています。

12月にはいよいよ引っ越しです。土っ子の待ちに待った新しい教室での生活がいよいよ全学年で開始されようとしています。

4年生の授業から・・・

4年生の教室をのぞくと、タブレットPCを子どもたちが使いながら学習を進めています。何を調べているのかを尋ねると「千葉の大使になろう!」をテーマに、千葉のアピールできるところを探して、それを紹介する新聞づくりを行っていました。一人一人が違う千葉のよさを見つけ、見出しの言葉を選びながら興味を引く新聞づくりに励んでいました。完成が楽しみです。

土小の風景

職員室の机上に、たくさんのノートが積み重なっています。休業中にも子どもたちが取り組んでいた「がんばりま帳」です。このノートは、自分で課題を見つけ、自主的に家庭学習に取り組む習慣を身につけられるようになることを目標にしています。自分のペースでこつこつと進めるもよし、量をたくさんこなすのもよしです。子どもたちが、「机に向かう時間」を意識する一助となっています。

学校を再開しました

今日から学校が再開されました。感染症対策を引き続き行いながら、教育活動を進めてまいります。今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

この形・・・何県かな?

4年生の教室の前を通ると、子どもたちの元気な声が聞こえてきました。のぞいてみると、教室設置のプロジェクターを使って何やらホワイトボードに投影しています。「広島県!」「鳥取県!」我先にと手を挙げて次々に県名を子どもたちが答えています。今、4年生は、日本地図の学習を進めています。形から「何県」かを充てるクイズに取り組み、楽しみながら学習を進めていました。「はい!今日はここまでね」という担任の先生の言葉に、残念がる子どもたちの姿が印象に残ります。

増尾城址公園で秋をみつけたよ!

1年生が「秋」を探しに、増尾城址公園に行ってきました。秋の青空が広がり、絶好の公園散策日和となりました。ふだんからよく行く城址公園も、みんなで行くと一味違うようです。アスレチックを楽しんだり、これから創作活動で使う「どんぐり」や「色付いた葉っぱ」「木のつる」などたくさんの材料を見つけたりしました。帰りの集合を促す笛の音が鳴ると、「もう帰るの?」「まだ、どんぐりを見つけたい!」名残を惜しむ声をたくさん聞きました。秋の晴れた日に楽しい時間を過ごせました。

土小の風景

2年生の教室をのぞくと、生活科の学習で身近な物で遊びの道具づくりを楽しんでいました。今日は「缶笛」づくりにチャレンジしています。はじめは、ストローを付ける位置の調整がうまくいかずに音が鳴らない子がいましたが、先生の手を借りながら完成させました。いろんな色のビニールテープを巻いて、デザインする子もいてカラフルな「缶笛」が様々な音色で鳴っていました。

6年生の教室をのぞくと、家庭科で「マイ・バック」の制作を行っていました。形や大きさ、デザインも様々で、実用的で今日の買い物からも使えそうな作品も数を多く見られました。ミシンの操作は経験即によって速さに差が出るようですが、みんな丁寧な作業を進めていました。出来上がった作品を見るのが、今から楽しみです。

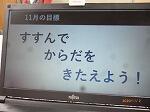

11月の全校朝会

今月の全校朝会も、テレビ会議システムを使用してのオンライン朝会でした。

今日は、最近、全校で意識が高まりつつある返事や挨拶についてお話をしました。リアルタイムではあっても画面上でのやりとりです。そのような環境の中でも、お話の内容通り子どもたちは話す人に反応しながら朝会に参加していました。

体育委員会からは今月の生活目標である、「すすんで からだを きたえよう」について、児童会からは「みどりの羽根募金」についての説明がありました。

今日は、最近、全校で意識が高まりつつある返事や挨拶についてお話をしました。リアルタイムではあっても画面上でのやりとりです。そのような環境の中でも、お話の内容通り子どもたちは話す人に反応しながら朝会に参加していました。

体育委員会からは今月の生活目標である、「すすんで からだを きたえよう」について、児童会からは「みどりの羽根募金」についての説明がありました。

土小の風景

今日は、令和2年度初めての通知票を渡しました。コロナ禍ということもあり、今年度は1期・2期の2回、通知票を子どもたちに渡します。新学習指導要領が完全実施となり、通知票も新しくなりました。もらう前の子どもたちに今の気持ちを聞いてみると「ドキドキする」「早くもらいたい」「遠慮します」など、様々な答えが返ってきました。今日もらった通知票見て、11月からの生活に生かしてほしいという願いを子どもたちにお話しをしました。

つくし学級の前の廊下を歩いていると、楽しそうな笑い声が聞こえてきました。のぞいてみると、ハロウィーンパーティーをしています。手作りのお面やカラフルな飾りつけが教室を彩り、仮装した子どもたちがゲームを楽しんでいました。手作り感たっぷりの楽しい時間でした。

土小の風景

読書の秋のイベントとして、スタンプラリーを実施しています。タイトルは、「富士登山にチャレンジ!」本を1冊読むたびにコマを進め、富士山の頂上を目指します。それぞれのコマは『〇合目』となっており、コマによっては読む本の分類が指定されていて、様々なジャンルの本を読むよい機会にもなっています。この学級では、二人の子がすでに頂上に登れたと聞きました。「たくさんの本にふれるきっかけになるといいな」と思います。

土小の風景

2年生の廊下には、たくさんのゴーストがただよっています。子どもたちが思い思いの色を使ったゴーストたちは、ハロウィンにちなんで作ったようです。表情も様々で「恐ろしい」というよりも「微笑ましい」感じがします。

理科室では6年生が理科の実験で「地層」の学習をしていました。粘土や小石、砂等を混ぜた泥水を沈殿させて地層を作っていきます。事前の準備で、砂や小石に混ざっている不純物を取り除くことで、よりはっきりとした「地層」になります。すべてのグループが「地層」づくりに成功し、その性質を学ぶことができました。

ていねいな字で・・・

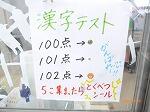

3年生の教室をのぞくと、漢字テストのをしていました。先生に提出した練習帳の字を見てみると、とても丁寧な字で何度も練習している子がたくさんいます。このクラスの漢字テストには100点よりもさらによい、「102点」があるようで、ていねいな字で時間内に全て正解した人のみが獲得することができるようです。みんな真剣な表情で、黙々と漢字テストに取り組んでいました。

1年生は「書き方ノート」に取り組んでいました。3年生同様に、こちらのクラスもゆっくりとていねいな字で書きこんでいました。ひらがなや漢字は、「正しい書き順」で「ていねいに」書く事を大切にすると、獲得した文字の定着につながります。いつもは笑い声でにぎやかな教室が、鉛筆を滑らせる音のみ聞こえていました。

体育館をのぞくと、2年生が楽しそうに体育の学習で「シュートゲーム」を行っていました。ゲームの途中で「作戦タイム」の時間を取り、どんあ風にすれば点数がとりやすくなるのかを話し合います。「〇〇くんが、調子いいからもっとシュートしてよ。」「〇〇さんがボールを捕るのがうまいよ。」「もっとみんなで声を出そう。」次のゲームに生かされそうな「声かけ」がたくさん出ていました。

世界に一つだけの・・・・

5年生の教室をのぞくと、子どもたちが集中して何かを制作しています。何をしているのかを確認すると、白い陶器のマグカップやお皿にいろんな色や形のシールのようなものを張り付けていました。出来上がりをイメージしながら、模様を描いていく作業を、子どもたちは黙々と進めていました。乾燥させたのち、いよいよ「焼き」を行います。焼き上がりが今から楽しみです。

いよいよ発表会・・・

昨日は2年生の「町探検発表会」の資料作りや、それぞれのグループの練習風景を紹介しました。今日はいよいよ本番の発表会です。教室を覗くと、それぞれが学習の積み重ねをクラスのみんなに披露していました。実際の現地でのインタビューの仕方から始まって、資料のまとめ方、発表の際の声の大きさ・聞き手に伝わりやすい内容・役割分担・ていねいな言葉遣い等々、今回の学習を通して、2年生は様々なこと学べたようです。

もうひとつ感心した事は、「聞き上手」の子がたくさんいたことです。話す人の方に身体を向け、相づちをうったり、出されたクイズを一生懸命考えたりする子がたくさんいたことにも子どもたちの成長を感じました。よい取り組みになったようです。

もうひとつ感心した事は、「聞き上手」の子がたくさんいたことです。話す人の方に身体を向け、相づちをうったり、出されたクイズを一生懸命考えたりする子がたくさんいたことにも子どもたちの成長を感じました。よい取り組みになったようです。

2年生の生活科から

2年生は今、生活科で「町探検」のまとめの学習を進めています。実際に自分の目や耳で見てきたことや聞いてきたことをもとにして、発表会を各学級で開催しています。今日は、資料作りや発表の練習等、各グループの取り組みを見学しました。自分たちで考えたクイズにも工夫が見られます。そのままを答えるのではなく、あえて三択や五択にするなど、見ている側が参加しやすい環境を整えてクイズを行っていました。また、発表の割り振りも均等になるように工夫するグループもあり、みんなで作り上げる感じが伝わってきました。本番の発表が楽しみです。

土小の風景

音楽室をのぞくと、6年生がリコーダーを中心とした合奏を行っています。さすが6年生。リコーダーは2つのパートに分かれ、和音を感じながら「雨のうた」を演奏していました。リコーダーの苦手な子も懸命に自主練習を積んでいたので、自信をもって演奏する姿が印象に残ります。

トントン・・・校長室の扉をノックする音が聞こえてきました。「失礼します。3年〇組の〇〇です。今日は、質問したい事があってきました。よろしくお願いします。」3年生が国語の学習でインタビューの仕方について学んでいます。普段あまり使わない言葉や、言い回しを懸命に駆使して質問する姿に、心の中で『がんばれ!』と応援しました。「立派な態度でインタビューできたよ。」と励ますと、嬉しそうに「ありがとうございます!」と返事をしてくれました。

2年生の教室では、「町たんけん発表会」が行われていました。先日行ってきた「町たんけん」で調べてきたことをそれぞれのグループが発表していました。ペープサートを使って、クイズを出したり、お参りの方法を実演したりそれぞれのグループが工夫を凝らした発表でした。時間の残り少なくなってしまったグループに、みんなが励ましの言葉かけをする姿に、心がポカポカしました。

プロフェッショナルから学ぶ・・・

3年生が社会科でスーパーマーケットの学習を進めています。昨年度までは、実際に近隣のスーパーマーケットに見学に行き、学習を深めていましたが、コロナ禍という事もあり、昨年と同様の活動は難しい状況でした。しかし、「ライフ」さんのご提案で、出前授業をお願いすることができました。実際にスーパーでお仕事をされている方が、独自で動画を作成して詳しく説明してくださったり、身体を動かすゲームをまじえながら、「フードロス」の問題に子どもたちが目を向ける機会を設けてくださったり、分かりやすく学ばせていただきました。

3年生の子どもたちも、疑問に感じた事をたくさん質問し、多くの学びを実感できたようです。スーパーマーケットのプロフェッショナルから聞いたお話は、子どもたちの心に響いていました。

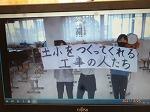

6年生は「ものづくり発信講座」を受講しました。大工さんによる「フラワーボックスづくり体験」と畳職人さんによる実演及び「ミニ畳づくり体験」を行った6年生。一級技能士やマイスターと呼ばれる達人の手際の良さや専門的な知識・技能を目の当たりにして、「凄い!」「さすが!」と驚かされたようです。さらに、仕事に向かう気持ちや、今、何を頑張っていくかということまでに話が及び、子どもたちもプロフェッショナルの仕事に対する誇りを感じることができたようです。

ご多用の中、御教授いただいたり、子どもたちの質問にていねいに応えてくださったり、本日お越しいただいたみなさんのお気持ちに、心から感謝申し上げます。

6年生は「ものづくり発信講座」を受講しました。大工さんによる「フラワーボックスづくり体験」と畳職人さんによる実演及び「ミニ畳づくり体験」を行った6年生。一級技能士やマイスターと呼ばれる達人の手際の良さや専門的な知識・技能を目の当たりにして、「凄い!」「さすが!」と驚かされたようです。さらに、仕事に向かう気持ちや、今、何を頑張っていくかということまでに話が及び、子どもたちもプロフェッショナルの仕事に対する誇りを感じることができたようです。

ご多用の中、御教授いただいたり、子どもたちの質問にていねいに応えてくださったり、本日お越しいただいたみなさんのお気持ちに、心から感謝申し上げます。

♪♫音楽室をのぞいてみると♪♬

音楽室をのぞいてみると、楽しく合奏をしている土っ子の様子を見かけました。2年生は「山のポルカ」を鍵盤ハーモニカ、タンバリン、カスタネットを使って笑顔で演奏していました。また、5年生は「キリマンジャロ」をリコーダー、電子オルガン、ピアノ等で演奏していました。仕上げるのにはとても難しそうな曲でしたが、休み時間等に自主練習に励んでいたようで、素晴らしい演奏を披露してくれました。コロナ禍での音楽の学習は様々な制限のある中での取り組みとなっています。そんな中でも、リズムにのって身体を使って表現しながら楽しそうに演奏する子どもたちの姿を見ると、「たくましさ」を感じました。

土小の風景

5年生の教室を覗くと社会科で日本地図の学習を進めていました。問題を出す子が、地図帳の中から、自分の好きな地名を選び、ヒントを出しながら他の子が場所を探していきます。遊び心を加えながら地図帳の活用方法を学習していくという5年生の取り組みでした。6年生の教室では、算数の円の面積や周りの長さの求め方についての学習を進めていました。「じっくりコース」と「どんどんコース」のどちらかを選択し、困難な課題に取り組んでいきます。答えを導き出す方法は様々ですが、効率のよい方法を発見した時の子どもたちの笑顔は、何度見ても嬉しい気持ちになります。

2年生の作品から

仮設校舎を回っていると、2年教室の廊下壁面に素敵な模様の作品を見つけました。マジックのペン先を使って描いた美しい模様の数々です。ずいぶん根気よく取り組んだようで、細かな点の数は、数えきれないほどでした。さらに教室をのぞくと、算数で学んだ四角形と三角形の学習を活用した図形の模様も掲示されていました。2年生の算数は、「頂点」や「辺」「直線」等、次から次へと出現する「算数用語」を覚えなくてはならないのでたいへんです。図形の模様づくり等、楽しい活動を織り込みながら、子どもたちが意欲的に学習に取り組み、習ったことを活用していけるような課題づくりや環境づくりが大切です。

第2・3・4校舎の改修工事がすすんでいます!

第2.3.4校舎のリニューアル工事が順調に進んでいます。昨年9月から始まった土小のリニューアル工事(校舎の長寿命化改良工事)もいよいよ大詰めです。今日は、工事現場に行って、進捗状況を見学してきました。

新しい児童用昇降口は、全学年の下駄箱が集中して設置されています。入り口はガラス張りで、明るい雰囲気です。昇降口と隣接した場所に、第2校舎と第4校舎をつなぐ通路が設置されています。目下のところ工事の真っ最中です。曲線を使ったデザインは、やさしく、温かな印象を受けます。

三面ホワイトボードや隣の学級との行き来ができる扉のついた教室は、第1校舎同様に設置されています。廊下は天井が高くなり、教室の側面の扉を開けると、とても開放感があります。

手洗い場には十分な蛇口の数が確保されていて、トイレも清潔で使いやすそうです。

特別教室は、いままで使用していた教室をさらにバージョンアップして、より使いやすく機能的な環境になっています。図書室には少しせりあがった畳のスペースが設置されるなど、用途が広がります。家庭科室は調理室と児童用学習机が分離しています。その他にも、機能的な仕様になっています。

廊下には、子どもたちが休むことができるような、木製の椅子が設置され、わくわくするスペースがたくさんあります。新しくなった土小で、土っ子が笑顔で過ごす日々が今から目に浮かびます。

10月の全校朝会

10月になりました。朝夕の気温からも秋の深まりを感じることができるようになってきたように思います。今日は、全校朝会が行われました。コロナ禍ということもあり、今年度は体育館に全校児童が集まって朝会を行うことが、困難な状況となっています。前月までは、校内放送やテレビ会議システムを使用しての実施でした。「校内放送」は声のみ、「テレビ会議システム」は声プラスて画像配信、というように少しずつバージョンアップしてきました。今日はさらにプラスして、双方向の様子が画像を通して見られる環境でのオンライン朝会を実施しました。

今年度はできなかった、子どもたちの表情を見ながらの全校朝会は、とても新鮮な感じがしました。これからも、「今、できること」を探しながら、「学校での新しい生活様式」が子どもたちにとって、快適であるように工夫していきたいと思います。

今年度はできなかった、子どもたちの表情を見ながらの全校朝会は、とても新鮮な感じがしました。これからも、「今、できること」を探しながら、「学校での新しい生活様式」が子どもたちにとって、快適であるように工夫していきたいと思います。

授業参観2日目

授業参観の2日目です。昨日に引き続き、ご多用の中、都合をつけていただき、たくさんの保護者の皆様に参観していただきました。子どもたちも2日間にわたっての授業参観という初めての経験でした。感想を聞くと、「2日間とも緊張した」「一日目よりも、二日目の方がたくさん手を挙げられた」「今日はおうちの人が来ないからつまらない」等々、様々でした。

短い時間ではありましたが、学校の様子やお子様の学校生活が少しでもわかっていただけたましたでしょうか。制限のある中での授業参観の実施につきまして、御理解・御協力いただきましたことに改めて感謝申し上げます。

短い時間ではありましたが、学校の様子やお子様の学校生活が少しでもわかっていただけたましたでしょうか。制限のある中での授業参観の実施につきまして、御理解・御協力いただきましたことに改めて感謝申し上げます。

授業参観1日目

今年度初めての授業参観が今日から2日間にわたって行われています。コロナ禍であることから感染予防対策をとりながらの実施となります。2日間に分散しての実施・参観者1名様までという人数の制限・学校施設内入館の際の検温及び消毒等、保護者の皆様にも御理解、御協力いただきながらの授業参観です。このような状況の中にあっても、1年生にとっては初めての授業参観です。「今日は、おうちの人が見に来るからドキドキする。」「がんばって発表する!」はりきっている1年生に「がんばれ!」とエールを送りました。

第1回クラブ活動実施!

今年度はじめてのクラブ活動が実施されました。コロナ禍ということもあり、実施時期、回数等、制限された中での活動ではありますが、4年生以上の子どもたちにとっては、とても楽しみな時間です。活動の様子を除くと、みな笑顔でそれぞれの興味のあること、好きなことに取り組んでいました。短い時間ではありますが、貴重な時間です。

土小の風景

今日は、一日中、雨が降っていました。仮設校舎の廊下を歩いていると、3年生がコマ回しをしています。ついこの間まで回すことができなかった子も、勢いよく回せるようになりました。子どもたちの集中力や無限の努力には、しばしば驚かされます。手の平で回すことができる子もいて大きな拍手をおくりました。

教室をのぞくと、ステンドグラス風の図工作品が飾られていました。どの作品も子どもたちそれぞれの思いが込められていて、素晴らしい作品に仕上がっていました。

教室をのぞくと、ステンドグラス風の図工作品が飾られていました。どの作品も子どもたちそれぞれの思いが込められていて、素晴らしい作品に仕上がっていました。

土小の風景

空は一日中どんよりとした曇り空でしたが、土っ子は元気に過ごしています。

台風12号の影響が懸念されましたが、今のところ風雨ともに強くなく、安全を確保できる状況です。子どもたちが下校し、帰宅できるまで天候が今の状態であることを願います。

台風12号の影響が懸念されましたが、今のところ風雨ともに強くなく、安全を確保できる状況です。子どもたちが下校し、帰宅できるまで天候が今の状態であることを願います。

校外学習③(3,4年生)

9月17日木曜日に3,4年生が校外学習に行ってきました。土小学校全校児童が取り組んだ、「手賀の丘少年自然の家」での校外学習週間の最終日は、天気にも恵まれ、充実した一日となりました。アスレチック・プラネタリウム・七宝焼き体験・レクリエーション等、笑顔溢れる3,4年生の一日となりました。 3日間共通して感じた事は、どの学年もお弁当の時間に子どもたちが見せてくれた笑顔が一番輝いていたことです。朝早くからの準備、安全確保のためのお迎え、登校時の見守り等、保護者の皆様・地域の皆様からの御理解・御支援があったから実現できた校外学習であったと思います。ありがとうございました。

土っ子の笑顔のために、引き続き御支援いただきますよう、お願い申し上げます。

土っ子の笑顔のために、引き続き御支援いただきますよう、お願い申し上げます。

校外学習②(1,2年生)

9月16日水曜日に、1,2年生が校外学習に行ってきました。お天気にも恵まれて、手賀の丘少年自然の家のアスレチックを満喫することができたようです。たくさん運動したので、お家で用意していただいたお弁当も美味しそうに食べていました。笑顔いっぱいの一日になりました。

校外学習①(5.6年生)

9月15日火曜日、5.6年生合同の校外学習が実施されました。コロナ禍という特別な状況での校外学習となりましたが、感染防止を意識しながら活動してきました。手賀の丘少年自然の家では、ウオークラリー、コース別体験学習、キャンプファイヤーを楽しみました。短い期間での取り組みでしたが、子どもたちは懸命に準備を進めていました。合同校外学習は初めての試みでしたが、学級・学年を超えて協力し合い、交流することが出来たようです。

準備を進めています!

15日火曜日に迫ってきた5・6年生合同の校外学習の準備が進んでいます。今年はコロナ禍という特別な状況であることから合同という形になりました。今までにない企画に子どもたちも張り切っています。昨年林間学校を経験している現6年生がキャンプファイヤーで行うダンスを5年生に教えたり、実行委員会も6年生がリードして会の進行の練習を行ったり、よいチームワークを見せてくれています。当日の校外学習が大成功するように準備を進めています。

手賀坊主を作って・・・・

3年生の教室をのぞくと、何やら楽しそうに作っています。ティッシュペーパー、輪ゴム、マジックという材料で作っているのは・・・「てるてる坊主」です。ティッシュと輪ゴムで形を作ってから、マジックで顔を描いて完成です。「私の顔だよ」「〇〇先生の顔を書きました」「絶対、晴れにする!」等々、おもいおもいに「てるてる坊主」を作って、校外学習当日の晴天を祈ります。行く先が、「手賀の丘少年自然の家」という事から、名付けれらた「手賀坊主」。その効力で、子どもたちの思いが叶うことを願うばかりです。

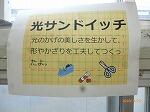

土っ子ギャラリー

第1校舎の階段を上ると、窓越しに太陽の光を受けて、何やら赤や黄色、青等の光がちらちらと揺れています。近くに行ってみると、1年生が図工の時間に作成した作品が飾ってあります。色セロハンを使って、おもいおもいに動く生き物を作っています。「これはうさぎだよ」「おさかなが泳いでいるんだよ」「ネコを作ったよ」完成した作品を見せながら得意げに説明してくれました。

土小教室の風景

2年生の教室をのぞくと、校外学習の実行委員を決めていました。自分から「やってみたい!」と立候補して「こんな校外学習にしたい!」という気持ちを伝えます。みんなそれぞれからやる気が感じられ、決める側もどの子にしたらよいか、かなり迷っていたようです。『挑戦する気持ち』・・・大切にしてほしいと思います。

4年生の教室をのぞくと、国語の教科書の題材になっている「落語」の発表をしていました。声の大きさやリズム、独特の言い回しを工夫しながら、それぞれが発表し、聴く側は良かった点を伝えていました。将来、「噺家」土っ子亭〇〇が誕生するかもしれません。

トントン・・・ギコギコ・・・

仮設校舎の図工室前の廊下を歩いていると、「トントン・・・」という音が聞こえてきました。部屋をのぞくと、4年生が木片や釘を使って木工作品に取り組んでいました。のこぎりで角材を切ったり、釘を利用して稼働するように工夫したリ、おもいおもいの作品を制作しています。「こんな風に動くようになったから、〇〇を作ろう!」「〇〇を作るためには、釘でこの部分を連結しよう!」作りながら動きに合わせてゴールを決めて制作する子。ゴールを決めてから、そこに行きつくまでの計画を立てて制作する子。作品完成までの道のりは様々です。どんな作品が出来上がるのかが楽しみです。

耳鼻科健診が行われました

今日は、1,3,5年生と2,4,6年生の希望者を対象にした耳鼻科健診が行われました。会場は仮設校舎の図書室です。子どもたちは、約束を守って静かに順番を待つことができました。学校医さんからは、風邪の症状のある子はほとんど見受けられなかったと伺いました。コロナ感染予防として行っている、手洗い、消毒の効果であると考えます。子どもたちが高い感染予防の意識を保ち続けられるように、学校では、ますます注意喚起を行っていきます。御家庭でも引き続き声かけ等をよろしくお願いいたします。

全校朝会、学級委員任命式

9月になりました。例年は、今日からが2学期の開始となりますが、今年はすでに1週間が経っており、子どもたちも学校での生活リズムを少しずつ取り戻しつつあります。体育館で全校児童が集まる朝会は行えず、動画での各学級への配信となっていますが、各教室から子どもたちの反応が聞こえてくると、土小の活気を感じます。子どもたちの気持ちを大切にしながらプラスの発想になれるよう、引き続き支援していきたいと思います。

児童会からは、今月の目標「良い姿勢で食事をしよう!」についてお話しがありました。全校児童で目標を守るために決めた、合言葉の確認をしました。

「おなかにグー!足うらペッタン!せすじピーン!」この合言葉で「良い姿勢で食事する」ことを、目指します。

昼休みには、2学期の学級委員任命式を行いました。

児童会からは、今月の目標「良い姿勢で食事をしよう!」についてお話しがありました。全校児童で目標を守るために決めた、合言葉の確認をしました。

「おなかにグー!足うらペッタン!せすじピーン!」この合言葉で「良い姿勢で食事する」ことを、目指します。

昼休みには、2学期の学級委員任命式を行いました。

2学期は1年の中で一番長い日数の学期です。任命される子たちは、堂々とした態度で式に臨み、その表情から、「がんばるぞ!」というやる気を感じることができました。クラスの仲間と協力しながら充実した日々を過ごしてほしいと思います。

大きくジャンプ!

校庭を見ると、4年生体育の学習に取り組んでいました。2学期がスタートしてからも連日の猛暑が続いており、学校では、熱中症アラートを気にしながらの運動を伴う活動となっています。今朝は、曇っていたこともあって、午前中は若干過ごしやすい状況でした。砂場に向かって元気よく助走し、ジャンプします。踏切る地点にはロイター板が設置されていて、踏切りのタイミングやジャンプの感覚、空中での姿勢を身につける練習を繰り返していました。コロナ対策、熱中症予防、工事で狭い校庭。たくさんの制限の中でも、笑顔で元気よく身体を動かす子どもたちを見ると頼もしく感じます。

ひらがなの次は・・・・

1年生の教室をのぞくと、子どもたちが人差し指でカタカナの書き順を空書きしていました。ついこの間までひらがなを勉強していたのに、次はカタカナです。ひらがなで学んだ事がベースにあるとはいえ、子どもたちの「知識」を吸収しようとする姿にはいつも驚かされます。「のばす、はねる、とめる」に気をつけて、落ち着いた雰囲気で丁寧に練習する子どもたち・・・1年生としての成長を感じた場面でした。

大きくなったかな?

今日は、2年生・3年生の身体測定が行われました。短い夏休みではありましたが、2週間で身体が大きくなった印象の子が結構います。実際に計測してみると数字にも表れている子がいました。測定器は体重計、身長計ともに一人が終わるそのたびに、消毒作業を行いながら測定しました。

給食が始まりました!

4年生が職員室前でグリーンカーテンとして栽培している、「ツルレイシ」の観察をしていました。「実をつぶすと赤い汁が出てくるよ」「葉はもう枯れているところもあるよ」8月の日差しが照り付ける中、子どもたちのつぶやきを聴いていると2学期が始まったことを改めて感じます。

2学期の給食が始まりました。今日のメニューは、バターポテト、ポークストロガノフ等です。久しぶりの給食でしたが、夏休みに身体が大きくなった子は、食べる量も多くなったような印象を受けました。

土っ子学級の顔合わせ会を行いました。土っ子学級は異学年での交流活動です。今年はコロナ渦での取り組みになり、普段と違い制限のある活動になりますが、安全面に留意しながら進めていきます。

2学期が始まりました!

今日から2学期がスタートしました。まだまだ暑さが厳しい中での登校でしたが、子どもたちと元気な挨拶を交わすと学校に土っこが戻ってきたことを実感します。「お家でプールにたくさん入ったよ」「友だちとたくさん遊んだよ」などなど、制限のある夏休みの生活をお家で工夫しながら過ごせていたようです。ご家庭での積極的なコロナ対策について、感謝申し上げます。今学期もコロナ対策に取り組みながら教育活動を進めてまいります。引き続きご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

1学期、土っ子はがんばりました!

誰も経験した事のない、特別な1学期が終わりました。明日から夏休みです。

休校明けの分散登校から始まった学校生活でしたが、土っ子は本当にがんばりました。

コロナ対策を講じた学校での生活は、子どもたちにとっても「不自由さ・窮屈さ」を感じる事が多々あったと思います。特に、マスクを着用しての学校生活は、大人でも習慣にするには息苦しさや暑苦しさを感じるのに、子どもたちにとっては、相当な違和感となっていたことと思います。それでも、土っ子はしっかりと「マスクの着用」に心がけ、毎日生活することができていました。学校でも指導していましたが、御家庭の理解と普段からの保護者の皆様の「マスク着用のマナー」や「ソーシャルディスタンスの意識」等コロナ対策の姿勢が子どもたちの取り組みに反映されているのだと感じました。ありがとうございます。今後も是非、子どもたちのために、御家庭でのコロナ対策をお願いいたします。

普段の夏休みと違い、期間も2週間と短めの夏休みです。「今年は、コロナが危ないからおじいちゃんのところには行けないんだ。」と残念そうに話していた子もいました。特別な夏休みになりそうですが、子どもたちが大きな事故にあわずに、元気な姿で8月24日(月)に登校することを願って、土小は夏休みをむかえます。

休校明けの分散登校から始まった学校生活でしたが、土っ子は本当にがんばりました。

コロナ対策を講じた学校での生活は、子どもたちにとっても「不自由さ・窮屈さ」を感じる事が多々あったと思います。特に、マスクを着用しての学校生活は、大人でも習慣にするには息苦しさや暑苦しさを感じるのに、子どもたちにとっては、相当な違和感となっていたことと思います。それでも、土っ子はしっかりと「マスクの着用」に心がけ、毎日生活することができていました。学校でも指導していましたが、御家庭の理解と普段からの保護者の皆様の「マスク着用のマナー」や「ソーシャルディスタンスの意識」等コロナ対策の姿勢が子どもたちの取り組みに反映されているのだと感じました。ありがとうございます。今後も是非、子どもたちのために、御家庭でのコロナ対策をお願いいたします。

普段の夏休みと違い、期間も2週間と短めの夏休みです。「今年は、コロナが危ないからおじいちゃんのところには行けないんだ。」と残念そうに話していた子もいました。特別な夏休みになりそうですが、子どもたちが大きな事故にあわずに、元気な姿で8月24日(月)に登校することを願って、土小は夏休みをむかえます。

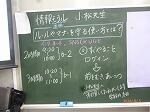

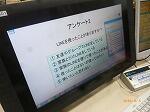

ルールやマナーを守る使い方は?

パソコンルームをのぞくと、6年生が「情報モラル」の学習を進めていました。柏市教育委員会からITアドバイザーさんを招いての学習です。『SNSはたいへん便利な通信手段ではあるが、誤った使い方をすると自分や相手が嫌な思いをしてしまう危険性がある』ということをアンケート等を取り入れながら学習しました。実際に、自身のアカウントを使用して、友だち同士のやり取りを行っている子も結構いて、改めて「情報モラル」については積極的・継続的に指導していく必要性を感じました。

空気てっぽう⇒水てっぽう

夏の日差しが照り付ける校庭に、4年生の元気のよい声が響いています。何をしているのかなと校庭に出てみると、理科の実験で使っていた空気てっぽうが水てっぽうに変わっていました。ようやく開けた梅雨・・・それと共に訪れた真夏の日差し・・・水てっぽう合戦にはもってこいの状況です。笑顔いっぱいの夏のひと時でした。

できる!遊び発見!

仮設校舎の児童用昇降口前に、掲示板があり、今、「できる!遊び発見!」のコーナーが設置されています。現在学校では、様々な場面で生活に制限がされています。土っ子も学校で決まった約束を守りながら生活しています。休み時間の過ごし方や「遊び」にも「できる事・できない事」があり、工夫しながら学校生活を楽しめるように取り組んでいます。そこで、生活委員会では、少しでも土っ子のみんなが学校生活を楽しめるように、自分たちで考えた遊びの情報共有をするコーナーを設けました。いろんな遊びが紹介されています。ぜひ、参考にしてほしいと思います。

理科いろいろ・・・・

様々な分野の理科の学習に土っ子は取り組んでいます。2年生が、「四角いトマト」の栽培に挑戦し成功しました。ミニトマトの発育途中で実の周りを四角い箱で覆い、形を作っていきます。「四角いトマト」を見た友だちは大きな拍手でその成果を称えていました。

3年生の教室をのぞくと、「空気の体積や手ごたえ」の実験をしていました。注射器を懸命に押し込み空気の手ごたえを感じています。「押し込めるけど、もとに戻ろうとする力があるよ」「蓋をはずすと空気がどこかに消えてしまった」一つの実験で多くを学んでいます。次はどんな実験につながるのかな?子どもたちの興味関心が続いていきます。

それぞれに工夫が・・・

3年生の教室廊下前に、色鮮やかな図工の作品が飾られています。

紙粘土に絵の具で色付けし、よく練りこむと、赤や青や黄色の紙粘土になります。パーツごとに色を変えて、様々な形の鉛筆立てやキーホルダーを作成し、ビーズやモール等で飾りつけをしていきます。

子どもたちは、友だちの作品の良いところを取り入れながら、自分の満足できる作品を仕上げていました。

紙粘土に絵の具で色付けし、よく練りこむと、赤や青や黄色の紙粘土になります。パーツごとに色を変えて、様々な形の鉛筆立てやキーホルダーを作成し、ビーズやモール等で飾りつけをしていきます。

子どもたちは、友だちの作品の良いところを取り入れながら、自分の満足できる作品を仕上げていました。

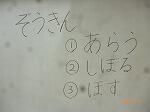

ぞうきんしぼり、できるかな?

1年生の教室をのぞくと、何やら6年生と1年生とが交流の時間を過ごしています。「何が始まるの?」と6先生に尋ねると、「1年生にぞうきんの絞り方を教えに来ました。」と答えてくれました。おけやバケツの中に水を入れ、6年生が実際に雑巾絞りを実演します。ていねいに優しく絞り方を教える6年生とその様子を真剣な眼差しで見ている1年生。微笑ましい取り組みになりました。日常の小さな取り組みではありますが、6年生、1年生それぞれが、ほんの少し成長できた貴重な時間となりました。

手拍子はリズムにのって・・・・

音楽室をのぞいてみると、4年生が音楽に合わせて手拍子をうっていました。全員が同じように手拍子をうつのではなく、グループや列ごとにリズムやタイミングを変化させて手拍子のアンサンブルに挑戦しました。1組、2組ともに努力した成果を発表できました。どちらも笑顔で楽しそうに活動していて、まるで子どもたちが、楽器に変身したかのようでした。少しずつではありますが、音楽の楽しさを感じる活動ができるようになってきました。

ミニ1年生を迎える会・・・

本校では、コロナ感染防止対策を行っていく上で、児童の安全を第一と考え、例年実施してきた学校行事を中止または延期している状況となっています。「1年生を迎える会」についても、全校児童による体育館での実施は「三密」での活動となると判断し、実施を断念しましたが、6年生単独での「ミニ1年生を迎える会」を企画し、本日実施しました。短い時間ではありましたが、「マスク着用、活動後手洗い!」の約束を意識しながらの活動でした。

6年生から1年生への心づくしの「レクリエーション」や「手作りこま」のプレゼントに1年生は笑顔で6年生のがんばりにこたえていました。

6年生から1年生への心づくしの「レクリエーション」や「手作りこま」のプレゼントに1年生は笑顔で6年生のがんばりにこたえていました。

タブレットPCでお絵描き?

5年生の教室をのぞくと、子どもたちはタブレットPCを使って、思い思いにデザイン画の作成をしていました。「惑星」「動物」「図形」「立体」・・・いろんな形に色を載せていきます。色の濃淡も指一つで簡単に行えるので、作業もどんどん進んでいました。担任は、それぞれの子どもたちの進捗状況を一括表示してモニターで見守ります。「〇〇さんの作品の色合いがいいね。」「〇〇さんの作品は宇宙をあらわしているね。」複数人の作品を同時に見ることができるので、アドバイスや励ましの声かけも同時に行っていました。ICT・・・・便利です。

サクサクししゃも、美味しいよ!

今日の給食のメニューは、「ししゃものサクサク揚げ」でした。1年生の教室をのぞいてみると、みんな美味しそうに食べています。「ほんとにサクサクしてる!」「初めてししゃもが食べられたよ!」「にがいところもあるけど、がんばって食べているよ!」魚が苦手な子の中には、周りの雰囲気にうまくのって克服できた子もいるようです。「みんなで食べると美味しいね」と話してくれた1年生の笑顔が印象に残ります。

何のたまごがかえったのかな?

2年生が体育の学習で「ひょうげんあそび」に取り組んでいました。自分たちがたまごになりきり、いろんな動物にかえっていきます。実際は、たまごからかえらない動物もいたようですが、そこはご愛敬!今日は子どもたちの表現力に赴きをおきました。「カニ」「イルカ」「鷲」「クワガタ」「ヘビ~」グループによってなりたい動物は違いましたが、みんな動きを工夫しながら楽しく身体全体で表現します。よかった動きを友達からほめてもらうと、グループの仲間と喜びを分かち合っていました。

ネコやネズミを動かすには・・・

パソコン室をのぞくと、4年生がプログラミングの学習を行っていました。画面上のネコ・ネズミに命令して、「ネズミがネコに捕まることなく、チーズを取りに行く」プログラミングに挑みます。「なかなか背景が変わりません。」「ネズミが止まってしまいました。」「ネコがネズミを捕まえてくれません。」教育委員会から来てくださった3人の講師の先生に質問がさっとうします。問題を解決して思うようにキャラクターが動作した時には、達成感で笑みがこぼれていました。楽しみながら、少しずつ、ICTのスキルがアップしています。

何センチになったかな?

3年生が理科の学習で植物の成長を観察していました。ホウセンカの身長を測ったり、枝豆の出来栄えを観察したり、葉の大きさを比べたり、自分たちで気づいたことをどんどん記録用紙に書き込んでいきます。自分の気づかないところに目を向けた友だちの記録用紙からも情報を得て、「ほんとだ、ずいぶん大きくなっている!」「どうして、色が変わったんだろう?」など、興味を深めていました。比較して検討することを、少しずつ学んでいるようです。

4年生が体育館で短縄跳びをがんばっていました。2重跳びや交差跳び等、自分の得意な跳び方を磨きながら、新しい跳び方に挑戦していました。

4年生が体育館で短縄跳びをがんばっていました。2重跳びや交差跳び等、自分の得意な跳び方を磨きながら、新しい跳び方に挑戦していました。

土小の風景・・・

午前中は風の強い一日でした。午後からは、風も少しおさまり、昼休みには校庭で走り回る子どもたちの姿も目にすることができました。2年生生活科の学習では虫とりをしていました。「ダンゴムシを10匹見つけたよ」と笑顔で虫かごを見せてくれた子もいました。「土っ子8」を意識しながら、土っ子は学校での生活を楽しんでいます。

七夕に願いをこめて・・・

今日は7月7日、七夕の日です。今年も子どもたちの願いを「七夕の笹飾り」にしました。短冊や吹き流しを作って、笹の枝にかざっていきます。

「サッカーが上手になれますように」「テストで100点がとれますように」「家族みんなが幸せになれますように」「友だちがたくさんできますように」「絵がもっと上手に描けますように」などなど、たくさん土っ子の願いが書かれています。そんな中で、例年と違いたくさんの子どもたちが短冊にの書いていたのは、「コロナがおさまりますように」という願いです。学年関係なく、多くの子どもたちが書いていました。ほんとうに、子どもたちの願いが届くことを祈っています。

「サッカーが上手になれますように」「テストで100点がとれますように」「家族みんなが幸せになれますように」「友だちがたくさんできますように」「絵がもっと上手に描けますように」などなど、たくさん土っ子の願いが書かれています。そんな中で、例年と違いたくさんの子どもたちが短冊にの書いていたのは、「コロナがおさまりますように」という願いです。学年関係なく、多くの子どもたちが書いていました。ほんとうに、子どもたちの願いが届くことを祈っています。

自分の歯、大切にしているかな?

学校医の先生にお越しいただき、本日、全学年歯科検診が行われました。体育館でお二人の先生にお越しいただき、実施しましたが、どの学級の子どもたちも、三密を避けるために人と人との間を空けて、静かに順番を待つという約束を守っることができていました。歯ブラシをする際には、一本ずつ細かく磨くということや歯並び等気になる点については個別にお知らせしますので、かかりつけの歯科医や専門機関に相談するようにと校医さんお話がありました。歯は一生の宝物です。大切に守っていけるように学校でも指導していきます。

理科の授業から・・・

6年生理科の学習にホウセンカを活用した実験があります。「植物の成長と水のかかわり」という単元で、植物がどのように水を取り入れ、どのように運んでいるのかを観察します。ホウセンカは検証しやすい植物です。結果が出やすい色と出にくい色がありますが、今年は「青・赤・黄」とも色を確認することができました。子どもたちも実験の結果に驚いていました。「実物を見る」ということは、より子どもたちの学習意欲を掻き立てることにつながります。

1年生のアサガオも咲き始めました。

1年生のアサガオも咲き始めました。

第2,3,4校舎の改修工事が進んでいます!

第2期長寿命化改良工事が始まって3ヶ月が経ちました。順調に工事は進んでいます。外壁には防塵布がかかり、作業の様子が外から見ることはできませんが、古い内装が取り壊され、新しい教室のレイアウトが出来上がりつつあります。今日は、現場の状況を確認する機会がありました。すでに古いトイレは取り壊され、壁をきれいにならしている状態であったり、教室の入り口には新しい扉の枠組みが取り付けられていたり、完成した様子がイメージできました。12月には、全ての校舎が完成する予定です。子どもたちも教職員も生まれ変わる土小学校の姿を楽しみにしています。

各委員さん、よろしくお願いします!

コロナウイルスの状況により、学校の活動が制限されています。PTA活動も例年のような活動ができない中で、本日、今年度に入ってから初めて3つの委員さんが集まり、役割を決めました。運営委員、行事委員、広報委員の皆さん、ありがとうございました。

すでに校外委員さん、本部役員さん等、活動をスタートしてくださっている委員会の皆さんもいらっしゃり、心強く思っております。

今年度の活動、よろしくお願いいたします。

すでに校外委員さん、本部役員さん等、活動をスタートしてくださっている委員会の皆さんもいらっしゃり、心強く思っております。

今年度の活動、よろしくお願いいたします。

梅雨の晴れ間に・・・

連日、雨模様が続いています。でも今日は朝から青空が広がり、久しぶりの梅雨の晴れ間の校庭に土っ子の元気な声が響きました。百年桜の下で、短縄の技に挑戦したり、鉄棒で逆上がりの練習に取り組んでみたり、楽しく運動に励んでいます。また、生活科でしょうか?虫取りに熱心に取り組んでいる子もいて、採集したいろんな虫を紹介してれました。「ダンゴムシのオスとメスは背中の模様で見分けることができるよ」「大きなミミズも捕まえたよ」「砂場にたくさんいたよ」などなど、雨の降っていない時間を大切にしなて、土っ子は活動しています。

給食のカレーを始めて食べたよ!

今日は、1年生の給食が開始されて、初めてのカレーでした。「お家のカレーとどっちが辛かった?」と聞くと、「家の方がもっともっと辛いよ!」という子が結構いました。「家のカレーはジャガイモが入っていないよ」「にんじんはもっと大きいよ」などなど、お家のカレーの話題で盛り上がりました。付け合わせのお野菜が苦手な子も「少しだけでも食べられるように頑張る!」といいながら頑張って食べていました。学年によって食べる量に差はありますが、カレーはいつも大人気のメニューで、「おかわり」する子が多いです。

TEL 【学校電話番号】☟click✆

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

Movie【百年桜】※youtube

Photo【エンジョイパトロール】

Photo【PTAボランティア】

Welcome to our school【閲覧数】

1

5

1

6

2

2

5

Information 【学校基本情報】

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立126年*

▼学級数(令和6年度)

1年生…3学級 2年生…2学級

3年生…3学級 4年生…2学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

Symbol Tree

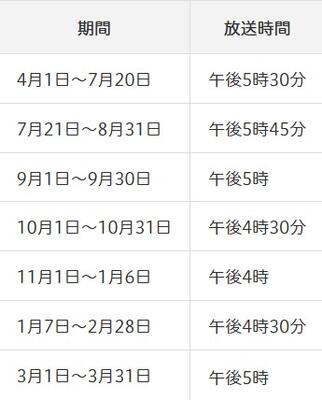

パンザ・マスト【防災行政無線放送】

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください