文字

背景

行間

校長ブログ(令和7年度)

3学期が始まりました!

新年明けましておめでとうございます。2026年は午(うま)年(どし)、それも「丙午(ひのえうま)」という60年に一度巡ってくる特別な年になりました。丙午の年は、「勢いとエネルギーに満ちて、活動的になる」と言われているそうです。本校もこれまでの挑戦や取り組みが、より情熱を帯び、ゴールに向かって駆け抜ける馬のごとく、力強く進んでいけたらと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、3学期の始業式は、旭町会お囃子保存会による「獅子舞」披露から幕を開けました。冬休みは、日本の伝統文化に触れる機会が普段より多かったと思いますが、どこの地域も文化の継承は大きな課題となっています。それは富勢地域も例外ではなく、「布施囃」の後継者がいないとのことでした。学校は子供たちに伝統文化を伝える大事な役割も担っています。自分の住んでいる地域や日本の伝統について関心を持ち、人から人へと引き継がれる文化の担い手になってもらえたらと思います。

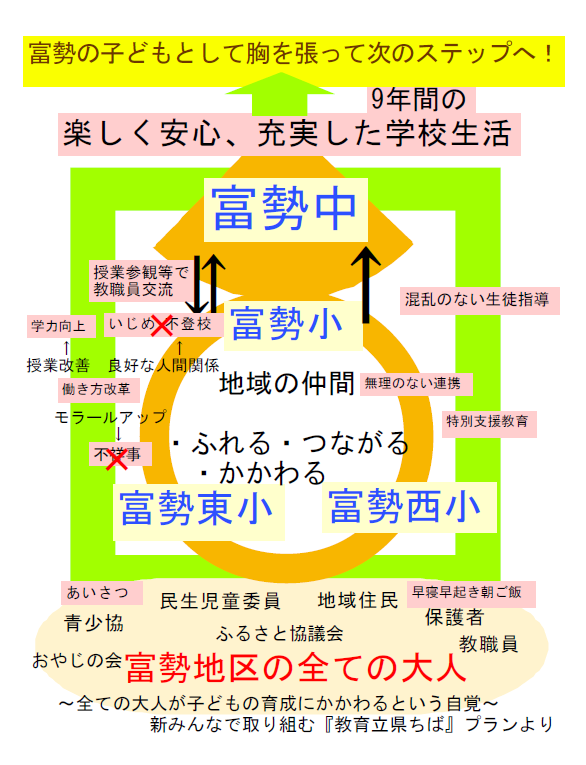

3学期も地域学習を中心に、地域と共にある学校を目指してまいります。

2学期を終えて・・・

12月23日は2学期の最終日でした。

各学年の代表児童が2学期頑張ったことを発表してくれました。

音楽発表会に弁天マラソン大会、算数の自由進度学習に個人探究、全校遠足や委員会活動など、それぞれ色々な場面で頑張ったことを話してくれました。

6年生は、卒業文集に書いた6年間の思い出を発表してくれました。

どの子の作文からも、その子らしさやその子の努力、その子の感性や成長が感じられ、胸が熱くなりました。

子供は当たり前ですが一人一人違います。興味や能力、特性も違います。感じ方も様々です。だからこそ、学校には色々な場面が必要だし、その子が選択できる幅が必要だと思っています。

12月9日に行った弁天マラソン大会(持久走大会)は、子ども達が話し合い、初めて選択制という方法で行いました。私は子供たちが「走るのも苦手な人も楽しめる大会にしよう」とアイディアを出し合い、話し合った過程に大きな価値があったと思います。中心となった体育委員会はもちろん、委員会を支えた6年生や先生方、応援してくださった保護者の皆様に心から感謝したいと思います。

3学期は、児童会を発足させます。子どもたちが自分たちの学校をよりよくするため、みんなで協力し合える学校を共に創っていきたいと思います。

3学期もよろしくお願いいたします。

12月の学校便りより

11月は、修学旅行から始まり、全校遠足で終わるという「特別活動」の重点月間となりました。子ども達は、全校遠足に向けて、各学年や縦割りグループでそれぞれの役割を果たし、準備を進めてきました。全校遠足の行き先は、初めての国立科学博物館。高学年がリーダーシップを発揮し、みんなで協力しながら行動し、たくさんの発見や学びを得られたようです。改めて6年生の存在を頼もしく思いました。子ども達は行事を通して成長するとよく言われます。海外でも日本の「トッカツ」は高く評価され、広がりを見せています。私達はこれからも「子供主体の特別活動」を目指していきたいと思います。

修学旅行を終えて・・・

11月6日(木)、7日(金)に6年生と修学旅行へ行ってきました。

行き先は鎌倉と都内、電車での修学旅行です。

コロナ禍を経て本校では、都内と県内(成田・佐原・佐倉方面)を中心に旅行をしていましたが、バス代の高騰もあり、電車で行かれる場所を探して、今年度初めて鎌倉方面への旅行を実施することにしました。

まずは我孫子駅から北鎌倉駅へ。市内散策は、8時30分から14時まで自由行動。子ども達は事前に行きたい場所を申告し、グループを決めていきました。

班ごとに寺院や大仏を見学したり、小町通りで食べ歩きをしたり・・・。思い思いに旅行を楽しむ姿が見られ、外国の方へのインタビューも積極的に行っていました。普段の外国語の授業の成果も十分に発揮できたようです。

宿泊先は、浅草のホテル。夜は、スカイツリーから大都会の夜景を楽しみました。

2日目は、東京証券取引所と国会議事堂の見学。1日目は、歴史を学び、2日目は経済と政治を学ぶ。修学旅行としてはかなり充実した内容だったと思います。

電車での移動は、貸し切りバスと違い、引率する側としても常に緊張感が伴いますが、子供たちがマナー良く乗車し移動してくれたおかげで、予定通り進めることができました。

6年生のたくさんの笑顔と成長ぶりに触れられた修学旅行は、初めての試みも多くありましたが、本校の歴史に残る素晴らしい修学旅行だったと思います。

ご協力いただいた保護者の皆様、旅行先でお世話になった方々に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。

また、何よりも主役の子供たちにも感謝したいです。2日間よく頑張りましたね。

新たな歴史を刻んでくれて、これからに続く第一歩を踏み出してくれて、本当に嬉しく思います。皆さんと過ごした思い出は、ずっと忘れません。本当にいい修学旅行でした。どうもありがとう。

11月の学校便りより

今年度から始まった委託での水泳学習が10月29日で終わりました。限られた回数でしたが、最適な環境の中で、専門的な指導を受け、子ども達はどんどん泳げるようになっていきました。一人一人の経験や泳力にはかなりの差があり、今回は4つのグループに分かれての指導でしたが、どの子もめいっぱい活動する姿が見られ、その子に合わせた指導がいかに大切であるかを実感することができました。

学校現場では今、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を目指す授業」が求められています。これは、誰一人取り残さず、すべての子の可能性を最大限に引き出すためのものです。水泳学習のように、他の授業でも私達はすべての子にとって最適な学びをこれからも追求していきたいと思います。

※このホームページに掲載している文章・画像・楽曲の著作権は柏市立富勢東小学校とその情報提供者に属します。無断での転載・複製・配布は一切お断りいたします。