創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

校長雑感ブログ

校長雑感ブログ

おぎのや横川店到着 昼食 峠の釜めし お土産購入

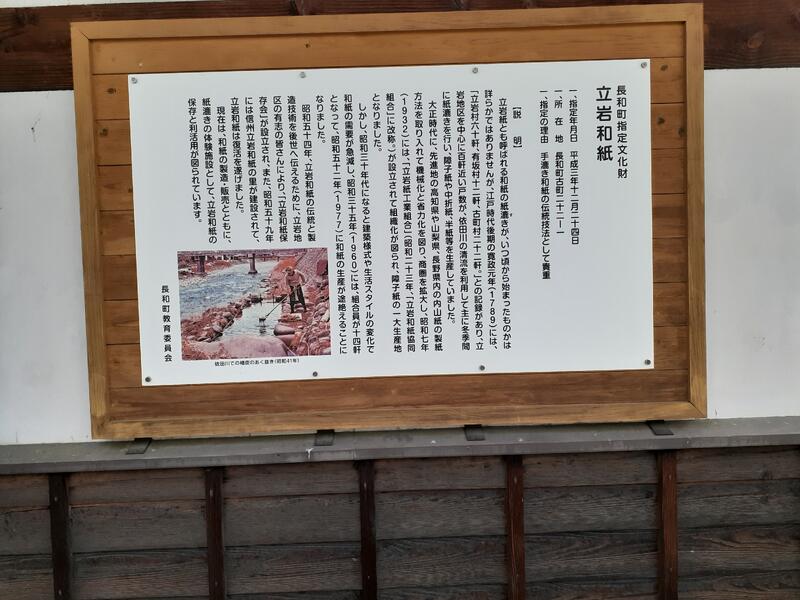

和紙の里到着 うちわづくり体験場へ

閉校式 ホテル出発

荷物をまとめバスへ

起床 朝食

6月3日(土)林間学校第3日 雨はあがりました

林間学校第二日目を振り返って

生徒の就寝時間は、昨日よりも1時間はやい22時でした。林間学校の二日目は、あらかじめ予想していたとはいえ、午後2時あたりの豪雨は、身の危険を感じるくらいでした。しかし生徒にとって、本物やプロフェッショナルに触れる貴重な体験学習を終えることができ、良かったと感じています。私もすべてのワークショップを見てまわりましたが、農業、酪農、養鶏、林業、炭焼き、木材加工、食品加工などの専門家のレクチャーや実技指導に、生徒たちからは何かをそれぞれ感じている表情を読み取ることができました。受け入れてくれた八ヶ岳中央農業実践大学校の講師の方々も、皆さん「素直でいい生徒さんですね」と声をかけていただき、校長として嬉しく思いました。明日も帰路の中で、紙すき体験があります。学校のメインは授業ですが、今後も一つひとつの授業が、生徒が将来にわたって学び続けるきっかけになるようにしたいとあらためて思いました。須藤昌英