文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

修学旅行説明会を実施しました。

6年生が6月28日(火)・29日(水)に行く日光修学旅行の説明会を実施しました。ご多用の中、また、暑い中、ご出席いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

日程や持ち物・服装・お願い事等の説明をさせていただきましたが、気になること等がございましたら、担任までご連絡をお願いいたします。

修学旅行には、目的が4つあります。日光の自然や歴史的遺産の見学を通して、昔の人々の努力や活動の様子を知り、現代の文化との関わりを考えること。自然に親しみ、環境の大切さを認識し、自然を愛する気持ちを持つこと。集団生活を通して、規律ある生活態度と節度ある行動を身につけること。主体的な活動や責任ある行動を身につけること。修学旅行は、ただ旅行に行くのではありません。事前に計画や準備・関連学習を入念に行い、2日間の修学旅行で実践し、事後の振り返りをしっかりと行い、学びを修めます。

一人一人が計画や準備・関連学習を入念にやっておけば、修学旅行は、とても楽しいはずです。自分のためにも、みんなのためにも、そして、家族のためにも、修学旅行を100%楽しんでほしいと思います。

保護者の皆様には、事前の提出物や持ち物の確認等、ご協力をいただくことになりますが、何卒よろしくお願いいたします。

今日の「藤っ子タイム」は爽やかな風の中

子ども達が楽しみにしている「藤っ子タイム」がある日です。今日の校庭の気温は27℃でしたが、空気がカラッとしていて、また、とても気持ちがいい爽やかな風が吹いていて、気温の割には過ごしやすい日でした。

給食が終わり、子ども達が校庭に出てきて、元気に遊んでいました。いろいろな所でいろいろなことをして過ごしていました。

今日は、鬼ごっこで走り回っている子が多く見られました。ボール遊びも思いっきり投げたり、蹴ったりと楽しそうでした。木陰でのんびり過ごしている姿も見られました。

先生達も子ども達と一緒に体を動かしたり、様子を見届けたり、お話をしたりしていました。違う学年の子と仲良く遊ぶグループもいました。写真を撮っていると、子ども達が近寄ってきて、カメラの前で笑顔でピース。そんな場面がたくさんありました。(※掲載できませんが。)

「藤っ子タイム」が終わると、みんなすぐに教室に戻りました。地面に残った靴の跡が、楽しかった時間を物語っているようでした。

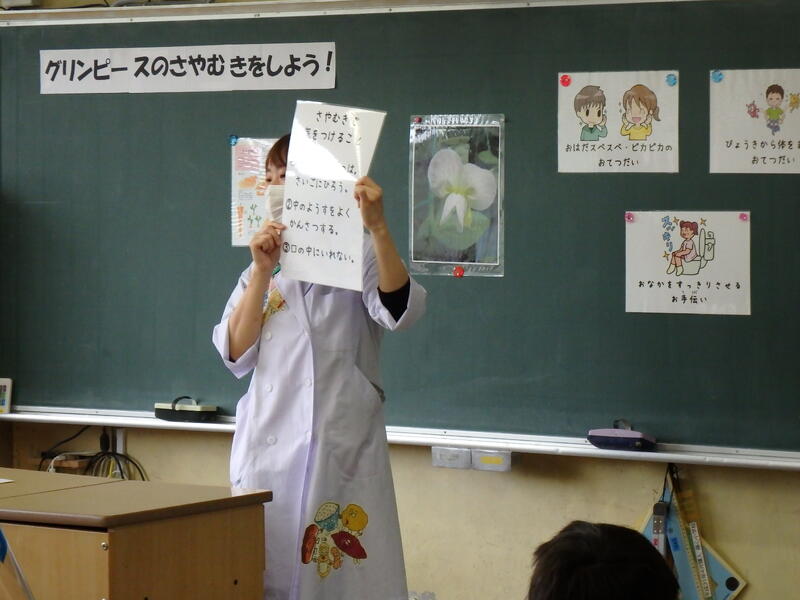

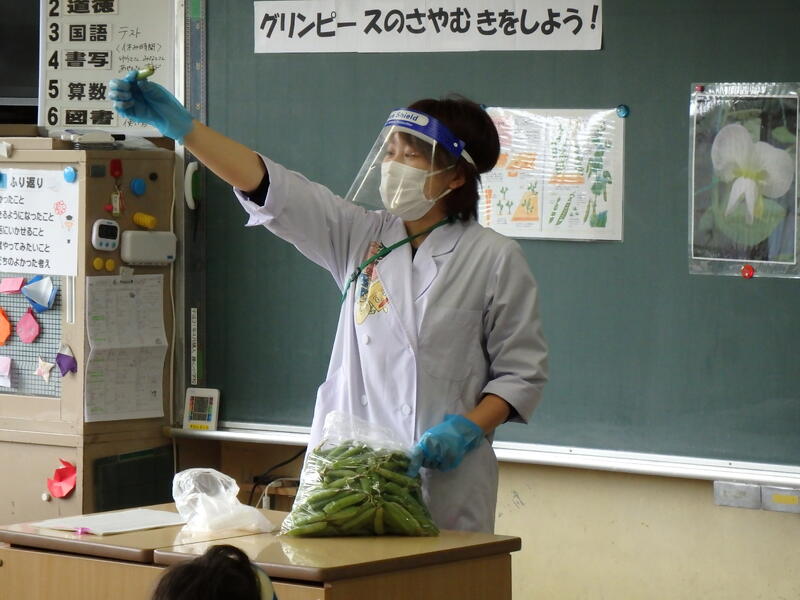

4年生「グリンピースのさやむき」

今日は、給食で出る「ピースごはん」の具材として使うグリンピースのさやむきを4年生が体験しました。感染症予防対策として、手洗い・消毒・換気・前向き個人席、そして、全員がマスク・使い捨て手袋・フェイスシールド着用、さらに使い捨て手袋装着後に再び消毒で実施しました。

まず、説明をしっかり聞きます。はじめにグリンピースについての説明。グリンピースには、「①お肌スベスベ、ピカピカのお手伝い。②病気から体を守るお手伝い。③おなかをすっきりさせるお手伝い。」のはたらきがあるそうです。その後、「気をつけること」の確認をしたあと、「さやむきの仕方」を教えてもらいました。

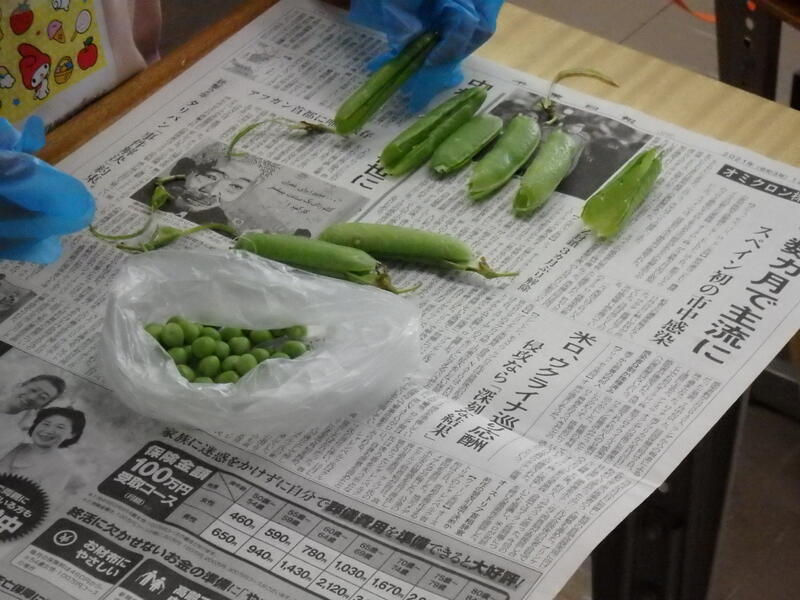

一通り、説明が終わったあとは、一人一人、さやむきの体験です。さやをむいた時に、グリンピースがこぼれ落ちないように、最初はみんな慎重に作業をしていました。

慣れてくると、手際よくさやむきができるようになりました。マスクをしている状態でも、グリンピースのにおいが確認できるほどでした。全部終わった人は、食缶に入れます。

このグリンピースは、今日の朝、採れたものだそうです。見るからに新鮮そのものです。給食の時間には、「ピースごはん」として、全校のみんなのところに登場します。

給食時間中に各教室で、今日の「さやむき体験」の様子を動画視聴したこともあり、子ども達は、ピースごはんをたくさん食べてくれました。次は何年生が体験できるか楽しみです。

依然としてコロナ禍ではありますが、感染症予防対策を徹底した上で、このような活動も順次再開していきます。子ども達にとって、体験することは、知るだけよりも価値あることです。

このほかにも、グリンピースの関連書籍の紹介・「みどりいろのたね」のブックトーク、そして、今日の活動の「ふりかえり」をしっかりして、終わりました。

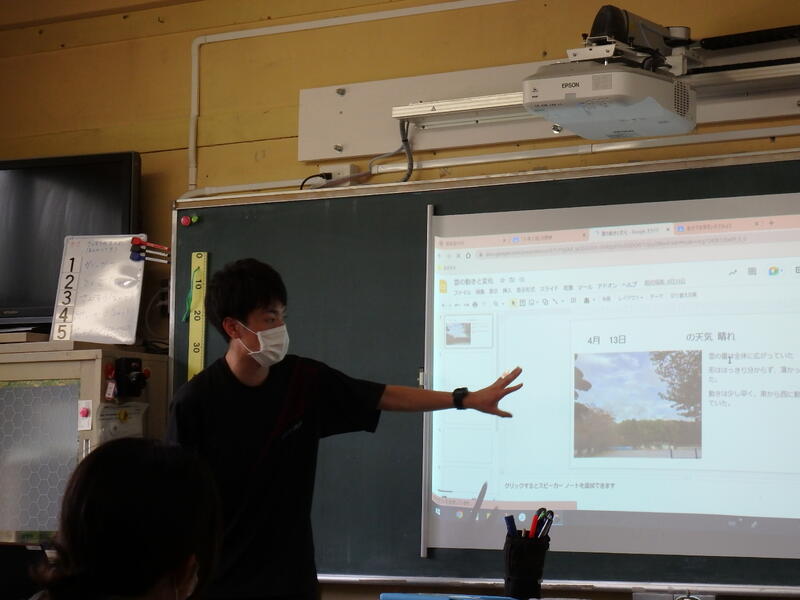

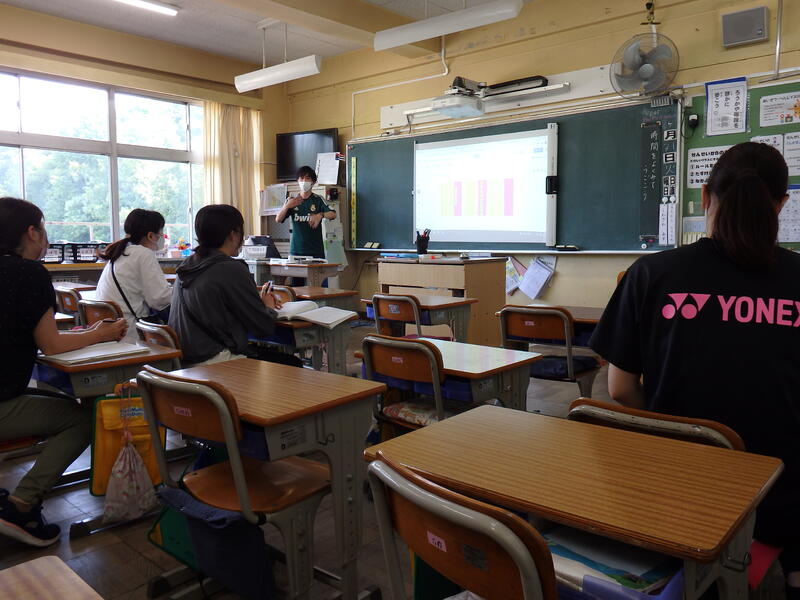

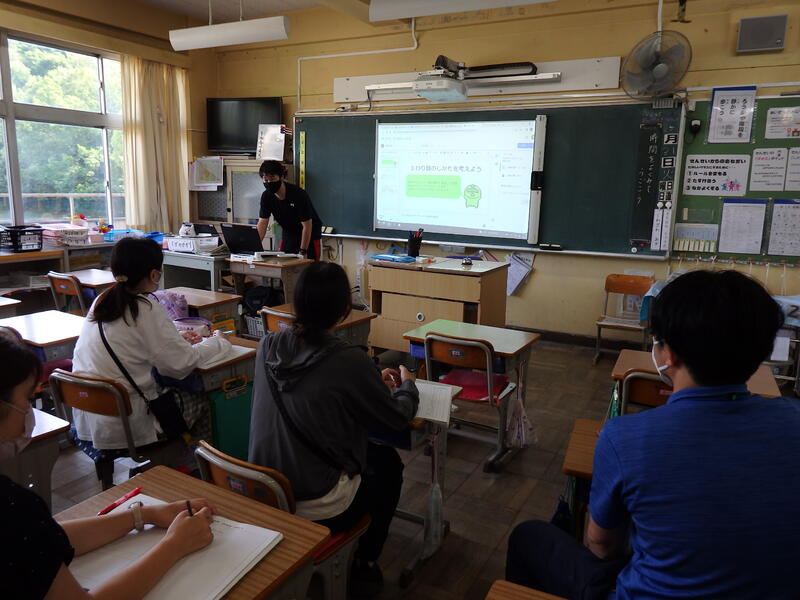

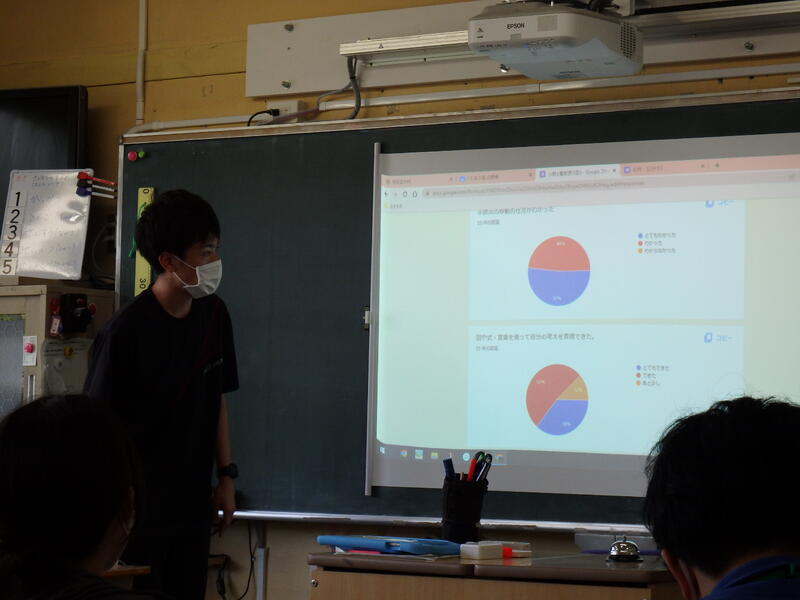

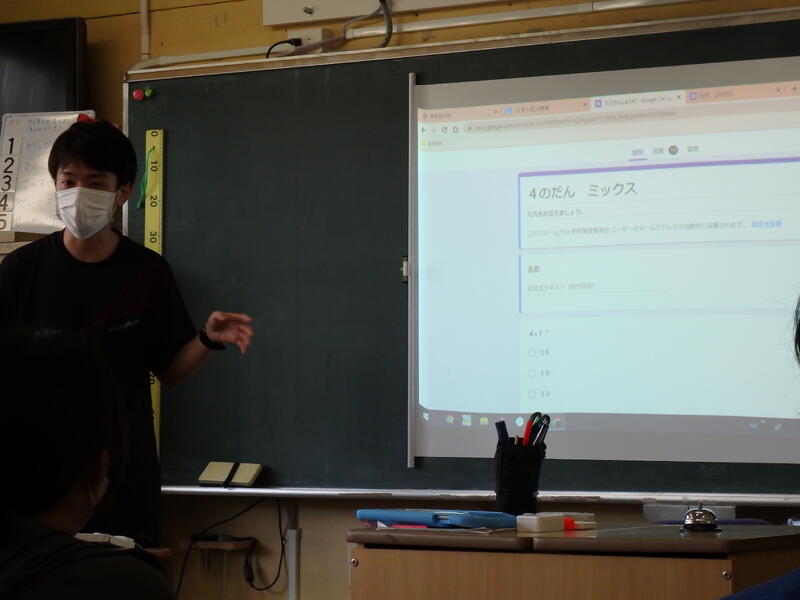

職員研修「GIGAスクール構想研修・実践編」を実施しました。

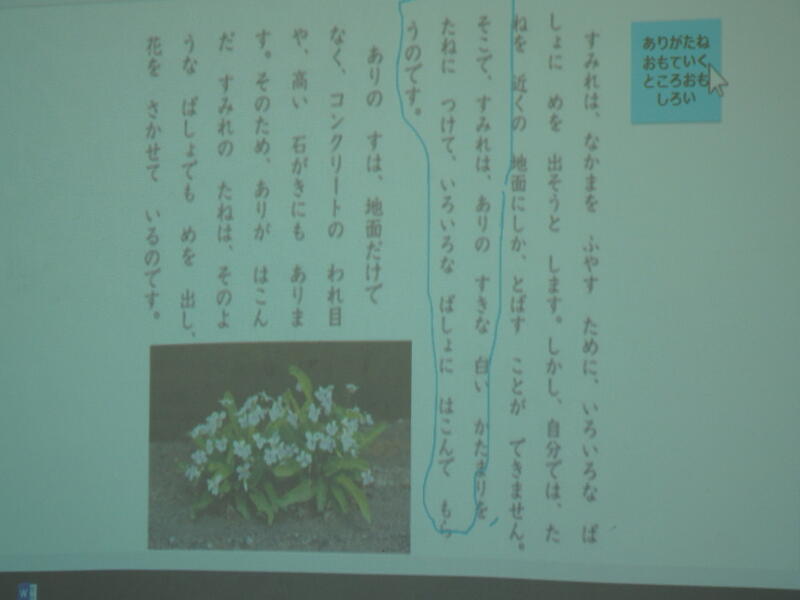

GIGAスクール構想により、学校のICT環境が充実してきたこともあって、ICT機器や一人一台端末の活用も日常化してきました。今日は、各学年学級で、どのような活用をしているのか実践例を紹介しながらの研修でした。

ICT機器の活用は、事前に活用の場面を想定し、効果的な活用になるように考える必要があります。また、発達段階に応じた活用方法も考慮する必要があります。

視覚的に画像や動画を共有したり、考えや意見を書き込みしたり、アンケート集計した結果を見たり、実習や観察の記録を保存して発表したりと、特定の教科だけではなく、様々な教科で活用する場面が多くなっています。

今後もICT機器の活用の幅は広がっていくと考えられますが、あくまでも子ども達の主体的・対話的で深い学びの一助としての活用を心がけ、学習の成果が見られることを願っています。子ども達の一人一台端末の使用には、ルールがあります。ルールを守ることも大切なことです。学習用端末であることを忘れずに。

運動会の思い出

運動会が終わり、今週は、運動会の思い出を作文にしたり描画にしたりした作品が、廊下に掲示され始めました。低学年の子ども達の作品を少し紹介します。

一番多かったのは、やっぱり表現(ダンス)種目でした。練習をいっぱいやって、当日はバッチリ踊れていたので、当然だと思います。ある子の作品では、太陽がしっかり姿を見せていて、キラキラ輝いて踊っている様子が描かれていました。テントと椅子があるので、運動会当日の絵です。この絵みたいに天気のいい日だったらよかったのになぁという気持ちの表れかもしれません。

2年生のチャンス走「ふじ心ワールドカップ」を描いた作品は、上空からドローンで撮影したような立体感と躍動感がある素敵な作品です。作品を順に見ていくと、改めて子ども達の思いはそれぞれ違うと感じます。

今回のテーマとは、全く違いますが、おもしろい作品があったので紹介します。4年生の廊下に掲示してある「へんてこな山」というテーマの作品です。

作品ごとにちゃんと主張しているものがあって、見ていて楽しくなります。ゆるキャラ感たっぷりで、癒やされる空間です。

療養報告書のダウンロードは、「メニュー」下の「保健室から」からお願いします。