文字

背景

行間

令和4年度 校長室より

一輪挿しとテレビ取材(校長室より)

栽培委員会の取り組みで、花壇の花を一輪挿しにして、「各クラスご自由にどうぞ」というものです。

終わりかけの花なので週明けには枯れているかも・・・という担当からの説明がありましたが、例えほんの少しの期間であっても、花壇で咲いていた花が子どもたちにとってより身近な物に感じられるというのがとても良い取り組みだと感じます。

栽培委員会の子どもたち、担当の先生方、ありがとうございます。

今日はテレビの取材が入りました。

TBSの報道特集という番組です。マスク着用での学校生活も3年目となり、また暑い季節を迎えるにあたり、今の学校生活の状況を取材していただきました。

給食、昼休み、体育発表会の練習など、マスクに関わることを中心にしていました。

昼休みは、一部の子どもたちがカメラに大興奮で、取材や撮影は思うように進まない上に、校長、教頭、教務主任3人がかりでも子どもたちを制することはできませんでした。

土南部小の子どもたちの、元気で子どもらしい様子にみなさん驚いていました。

アナウンサーの上村彩子さんに、折り紙のプレゼントを用意していた子もいたりして、喜んでくださっていましたよ。(ちなみに上村さんは市川市出身の千葉っ子です。)

放送は明日です。ディレクターの川上さんは「間に合うかなあ」と言いながらお帰りになりました。

子どもたちや先生方のがんばりなど、学校の今が伝わると良いなと思います。

暑い中、遠くまでありがとうございました。

熱中症対策(校長室より)

栽培委員会の子どもたちが、花壇で育った花を小さな小瓶に移しています。

何か、とても温かな取り組みになっていく予感。わくわくします。

続報をお伝えできる日も近そうです。

さて、湿度は低いものの、気温が高くなってきました。体育発表会の練習も進んでいて、いよいよ熱中症について考える季節がやってきました。

昨日の職員打合せでは、マスクについて話をしました。

内容は、「熱中症対策の1つとして、暑苦しさを感じたときに、距離が保てるときはマスクを外しても良い」ということです。主に、休み時間での活動時、体育の時間や、登下校の時になります。

「距離が保てるとき」という部分が子どもたちの判断では大変難しいので、「担任の目が届く場では、声かけをお願いします。」ともお話ししました。

また、本日朝、学年主任を集めて、体育発表会でのマスク着用について話をしました。

本番当日は、「入退場を含めて、競技中はマスクを外しても良い。ダンス等の表現中に必要なかけ声はマスク無しでも良しとする。」

本番までの練習では、「感染リスクを少しでも避けるため、マスクはしたままとする。ダンス等の表現で必要なかけ声はマスクをした上で良しとする。」を原則としました。

もちろん、熱中症対策として、競技内、競技外問わずに、子どもたちの様子によっては、マスクを外しての深呼吸、水分補給などはその場の職員の判断で進んで行う、としました。

さらに、本日から、業間休み時、昼休み時に放送で呼びかけを始めました。

「暑いときは周りをよく見て、マスクを外しても構わない」という内容を教頭先生にしていただきました。明日からは養護教諭の原田先生にしていただきます。

子どもでも大人でも、睡眠不足や朝ご飯抜きの状態は、体として万全とは言えません。その上に暑さがきたら子どもたちはまいってしまいます。

より良い生活習慣を心がけて行動することが健康維持には大切です。ご家庭、学校それぞれでできること、それぞれでしかできないことを丁寧に行っていきましょう。

体育発表会に向けて(校長室より)

現在、一時的にホームページ内の危険箇所マップを非公開にしており、見ることができない状態になっています。ご承知おきください。

久しぶりの青空。

午後1時、昼休み開始時の外気温など。(真ん中が気温、下が湿度、上が暑さ指数です。)

湿度のおかげで過ごしやすい気候でした。

それぞれの学年での体育発表会に向けての練習を日々行っています。

本格的に暑さがやってくる前に暑さに体が慣れることを祈りつつ、子どもたちの様子を観察しながら十分気をつけて行います。

帽子の着用、水分補給など熱中症にも気をつけて声をかけています。

が・・・、帽子をかぶってない児童もちらほら・・・。ご家庭でもご確認、声かけ、お願いいたします。

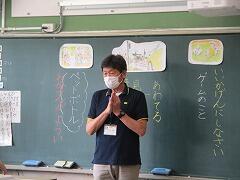

マスク姿で職員紹介。

2名の新規採用の先生を1年間指導してくださる先生です。

子どもたちには「先生の先生」という言い方で4月に紹介しました。新規採用の先生が研修で外に出る時は代わりに授業をしてくださいます。

そして、もう1人の新規採用の先生が研修で外に出るときに授業をしてくださる先生です。

後補充の先生です。

1年間よろしくお願いします。

今日の内科検診で来校していただいた学校医の清水先生と検診後に校長室で少しお話をしました。小さいときの失敗体験を丸ごと受け入れてあげることの大切さについてでした。

成功体験はとても大切なことですが、まだまだ未熟な子どもたちです。どうしたって成功より失敗の方が多くなるのは当然です。失敗したって良いんだ、と思えることはとても大切です。子どもがそう考えるようになるためには当然、身近な大人がそう考えられることが前提となります。私も昨年度から「失敗をおそれずにやってみる」ことを子どもたちの目指す物として示してきました。学校は小さな社会です。安心できる家族と離れて、挑戦を繰り返し、自分を鍛える場と言っても良い場所です。子どもたちには1人残らず、ここを挑戦の場所としてめげずにがんばってほしい、そんなたくましさをつけていってほしいと考えています。

PTA除草作業(校長室より)

今日は除草作業を行いました。

昨日の雨で、地面が柔らかくなっていて除草はしやすいのですが、ぬかるんでいるところもあり、足下は汚れます。そんな中でのスタートでした。

保護者のみなさんが集まってのこの風景は本当に久しぶりで、また、子どもたちのために集まってくださったことがとてもうれしかったです。保護者のみなさんと一緒に活動したかったのですが、来校者対応で写真を撮るだけの関わりになってしまい、申し訳なくまた大変残念でした。

黙々と草取りをするみなさん。

子どもたちは、校庭や体育館で体育発表会の練習をがんばっていました。

たくさんの保護者のみなさんや地域の方にお集まりいただきました。

あんな所や、こんな所も

ここまでは、コロナの状況で集まって作業ができなかったので、一部の職員でできる範囲で行ってきた除草作業。

さすがに人数がいるとどんどん綺麗になっていくその様子に改めてびっくりです。

麻生先生も、開放団体の管理責任者の方もご尽力いただきました。

とてもきれいになりました。

子どもたちと触れ合うような活動ではありません。多くの子どもたちの知らないところで始まり、終わりました。それでも、子どもたちの活動を支える大切なありがたい活動でした。PTA活動には色々な活動があります。どれも、必ず子どもたちの活動を支えています。

参加してくださったみなさんありがとうございました。PTA役員のみなさんもありがとうございました。

今日のあれこれと広報かしわ(校長室より)

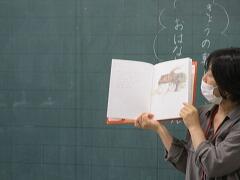

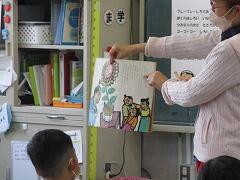

2年生はお話ジャングルによる読み聞かせから1日が始まりました。

1日がしっとりと始まります。

朝早くからの活動、ありがとうございます。

体育発表会の学年ごとの練習が進んでいます。体育館だったり、教室だったり、元気に体を動かす子どもたちの様子が見られます。

できるだけの準備をして当日を迎えたいと思います。「早寝早起き、朝ご飯、朝うんち」で健康な毎日を過ごせるよう、ご家庭でもご協力お願いいたします。

放課後には、修学旅行保護者説明会を行いました。

6年生の保護者のみなさん、ご来校いただき、ありがとうございます。

目的に向かって、安全第一で2日間を過ごします。学校外での生活になりますので、当日までの健康観察につきましては、特に引き続きよろしくご協力をお願い申し上げます。

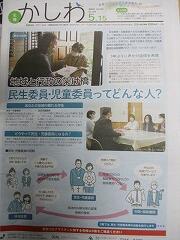

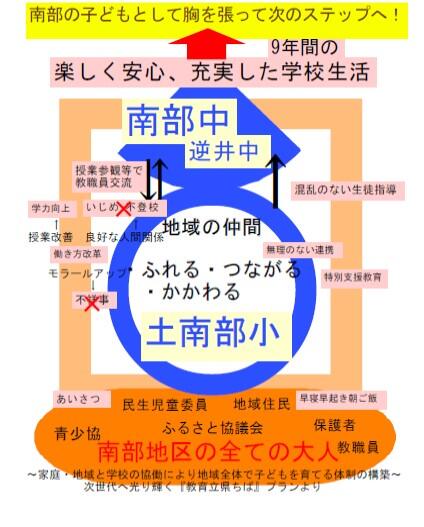

15日(日)の広報かしわの

1面と2面の記事は「地域と行政の架け橋 民生委員・児童委員ってどんな人?」でした。↓

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kohokocho/koho/pr/kohokashiwa/saishingo.html

どの地区にも民生委員・児童委員さんはいらっしゃいます。どんな活動をしているのか広報かしわをぜひご覧になってください。学校以外にも、相談できるところがあると感じていただけると思います。

子育てに悩みはつきません。また、子どもは1人1人違いますから、子育てについての悩みへの明確な答えはなかなか出てこないものです。その都度その都度、これで良いのか、もっと別の関わり方があるのではないか等、日々悩みは尽きないのが子育て。

しかし、同じようなことで悩んでいる人がいることを知ったり、子育ての先輩から話を聞いたりすることで、何かを考えるきっかけになったり、気持ちが軽くなることも少なくありません。

民生児童委員の方は定期的にも学校に顔を出してくださいます。学校でご家庭とおつなぎすることもできますので、遠慮なく声をかけてください。

雨と傘と傘立て(校長室より)

朝から雨の1日でした。

登下校時に激しい雨ではなかったので良かったです。

傘をさして登校すると、当然その傘は傘立てに置きます。

学校の傘立てにも種類があって

↑このAタイプと

↑このBタイプがあります。

Aタイプは昔からあるものです。色々な場所で見るものです。Bタイプは割に新しめのものです。違いは明らかで、Bタイプは1つの穴に1本の傘が入るようになっています。何人使うかわからないような公共施設には適しません。

きちんと入れるときれいに収まります。

しかし、Aタイプのものは穴が広いのできちんと立てないと斜めになったりします。また、焦っていると誰かと同じ穴に入れてしまうことになることもあります。そんな時、最初から入っていた傘がきちんと閉じられていなかったりすると、傘の中に傘を差し込むことになり、壊れて、トラブルの原因になったりすることもあります。

学校では、どちらのタイプの傘立てにも、名前の表示をして、自分の場所に傘を差し込むことにはなっていますが、今日、見て回ったところ、きちんと立ってない傘も何本か目にしました。

道具は正しく使えば便利ですが、正しく使わないとトラブルの種になることもあります。

次回の雨の日も見て回ってみようと思います。

6年生の靴箱のくつがきれいに並んでいる様子を目にしました。

さすがです。少し気をつければできることなら、どんどんやってみることが大切ですね。

今日は雨の影響もあって、湿度が高く、午後はじめじめと過ごしにくい一日となりました。冷房をつけて除湿を試みました。ちょっと気づくのが遅かったかな。

このじめじめ感は着ているものの調節ではどうしようもありません。できることといったら、水分補給と汗ふきです。汗がふけるハンカチや小さめのタオルは毎日持たせてください。

週末、健康と交通安全に気をつけて過ごせますように。

部活動(校長室より)

部活動が始まっています。

私も小学生だった時、母校柏五小で陸上部に所属していましたから、柏市において小学校での部活の歴史は長いものです。保護者のみなさんの中にも、同じような体験をされた方は少なくないと思います。

自分も体験者の1人なので、小学校の部活動について何の疑問を持つことなく、この仕事に就いてからも、水泳部、器械体操部、陸上部、吹奏楽部と4つの部活を担当してきました。

がんばりたいことがある子どもたちが、興味のあることに打ち込む場として部活動は存在してきました。

しかしながら、小学校で行うべき内容として部活動は学習指導要領には掲載されていません。同じ日本でも、行っている県もあれば行っていない県もあります。

働き方改革として仕事の見直しを考えることになったここ数年で、「そもそも学校で行うものではないもの」として部活動が真っ先に削減の対象となりました。

現在柏市では、中学校の部活動を令和5年度から外部指導に、と移行準備を進めているところです。

小学校でも、中学校の後に見直しがされることになるだろうと思います。部活動によって成長してきた部分が少なからずある我々ではありますが、その頃と同じようなイメージでは行えないことととらえています。

コロナが心配された時期にも、もし部活をしたことが感染原因となったとき、子どもたちが授業に参加できなくなるのは本末転倒であり、そういった事態は避けなければならない、という話を担当者にしてきました。

今年度も、先生方の働き方を考えることは頭に置いた上で進めていきます。体力が落ちているかもしれない子どもたちが、部活動後に始業を迎えたとき、体調不良で保健室でたくさん休んでいるようでは本末転倒であるという話をしながら、無理なく取り組むよう職員には話しています。

眼科検診(校長室より)

学校医の簔輪先生に来ていただき、全学年で眼科検診を実施しました。

健康診断各種については6月30日までに行うことが学校保健安全法関係の規則に明記されています。(コロナの影響が心配された年は例外的にこの時期を外したときもありました。)そんなわけで春は検診が続きます。昨日は学校医の宮田先生と大倉先生に来ていただき1年生と5年生の内科検診も行いました。

今日は、子どもたちの目の状態を診ていただく検診です。

スマホやタブレットによる影響として、視力の低下や、内斜視は時々話題になります。保護者のみなさんの中にも、そのようなことを心配されている方がいらっしゃると思います。

簔輪先生と校長室で色々なことをお話しさせていただきましたが、スマホやタブレットの使用をやめる、控えることで元に戻るというような一過性のものもあるというお話がありました。もちろん色々なケースがありますから、心配ならばきちんと診てもらうに越したことはありません。

また、外で遊ぶことが目にとって大変良い、というお話もいただきました。

お話をうかがっているときに、ちょうど、業間休みの子どもたちの楽しそうな声が校長室にも聞こえてきて「元気ですね。とても良いことですね。」とうれしそうに微笑んでいらっしゃいました。本日はありがとうございました。

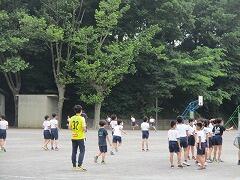

写真は昼休みの子どもたちの様子です。みんなの大好きな外遊びが目の健康にもつながるなんて最高ではありませんか。

これからの季節、熱中症などには十分気をつけながら、太陽の下でたくさん遊べる日々が続きますように。

関わりの中での成長(校長室より)

2年生が1年生を連れて学校探検です。

1年間という期間ではありますが、1年生より長く学校で過ごしている2年生。

お兄さん、お姉さんとして、1年生を案内しました。

回る順番を記入した教室配置図を片手に、1年生と回ります。

私は、来室する子どもたちを迎える関係で、あちこち見て回ることはできませんでしたが、「失礼します」「失礼しました」ときちんとあいさつをして校長室に入室する子どもたちの姿に触れることができました。

1年生と一緒に行動するわけですから、ここは格好をつける瞬間です。それが役割ですから、普段の2年生より背筋もピンと伸びて見えました。

自分より下学年と関わることで、お兄さんお姉さんを演じる。同級生と過ごしている日々だけではなかなか成長しない部分が、成長につながっていくわけです。もちろん、1年生の前だからしっかりできたわけで、教室に戻れば、いつもの2年生です。それで良いのです。その場その場の役割で行動することに意味があります。

2年生。今日はお疲れ様。準備もがんばりましたね。今日もしっかりできていましたよ。

2年生の先生方、1年生の先生方、のぞみ学級の先生方、支援員のみなさんもお疲れ様でした。

5月2週目始まり(校長室より)

金曜日に「暑熱順化」の話をしたとたん、この天気。3月並の気温とのこと。肌寒いくらいでした。

2時間後の業間休みには曇り空の下で子どもたちが元気に外に出て遊んでいました。

ゴールデンウィークも終わり、落ち着いた学校生活にするためにも、学ぶときは学ぶ、遊ぶときは遊ぶというめりはり、切り替えがとても重要ですね。しかも今週はあまり天気が良くない日が多くなりそうな予報ですので、出られるときには外に出て活動してほしいものです。

今日は1年生の視力検査でした。

養護教諭の原田先生が1年生にやり方の説明をして、教室の後ろで順番に検査です。

この検査結果を、今のお子さんの目の状態を知っていただくきっかけとしてとらえていただき、必要に応じてお医者さんに診てもらってください。

原田先生ありがとうございます。

今日から、4年3組に教育実習生が来ました。本校卒業生である小山さんです。

学び多い日々になるよう祈っています。がんばってください。担当指導教員は4年3組担任の田中先生です。

田中先生、実習生のご指導よろしくお願いします。

①治癒証明書等の取扱いの変更(柏市のHPです)

https://www.city.kashiwa.lg.jp/gakkokyoiku/kyouiku/gakkohoken/flu.html

②保護者様に書いていただくものです

③資料です

保護者の皆様そして地域の皆様,引き続き子どもたちの見守りをよろしくお願いいたします。

土南部小学校長