文字

背景

行間

令和4年度 校長室より

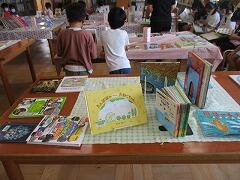

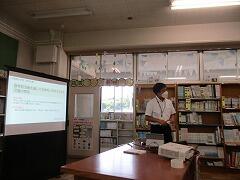

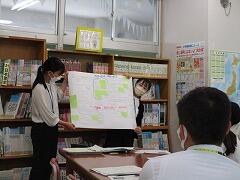

新刊展示会(校長室より)

柏市から配当されている学校予算の中に、子どもたちの図書を購入できる予算があります。

今年度の前期購入分を図書室に並べました。「新刊展示会」です。

1時間目は3年1組が図書室で新刊を手にしました。

今は全校に紹介の期間なので、新刊についての貸し出しはまだ先です。色々手に取って、楽しみにしていてください。

学校にはたくさんの図書があります。大人になってみると、色々な本を手に取ってほしいという願いもありますが、自分自身を振り返ってみると、決してそうしてこなかったことを思い出します。小中学生のころは、字がたくさんの本を進んで手に取ることはありませんでした。読書感想文は最も苦手意識のある宿題でした。「感じたことを書きなさい」と言う言葉が本当に難しい指示でした。「何も感じないー」そういう子どもでした。

その後、大学生になって、電車での通学時間を使っての読書をするようになって、本を読む楽しみを知り、本を読むようになりました。

小学生の時は「買ってあげる」と親に言われても興味を示さなかった本を、自分で購入するときがくるなど、思いもしませんでした。

1つ思うことは、本との出会いはタイミング。嫌いにならないようにしておくことが一番大切なことだと思っています。千葉県でも読書活動の推進は重点の1つです。学校でも、司書教諭や図書館指導員の先生が、子どもたちに本に興味を持ってもらおうとあれこれ活動を仕掛けます。そんな中でも、今、本と良い出会いができる子もいれば、今は出会えない子もいるはずです。

「いつかきっと良い出会いがあるといいね」という大人の心の余裕は必要だと、自分の経験からも思います。

高学年が委員会の仕事をしています。みんなが休んでいる時間にありがとう。

もどり梅雨(校長室より)

朝からポツポツ雨が降り始めました。太陽がすっかり隠れて、梅雨のようです。「もどり梅雨」と言うそうです。

雨は、業間休みにはあがっていたので子どもたちが元気に外に出てきました。

本当に先週の猛暑にはまいりました。今週は暑さの心配はなさそうなので少し安心しています。

とは言え、決して爽やかではなく、湿度が高い分、蒸し暑さを感じました。

愛知県にある公立陶生病院感染症内科の武藤先生が時々コロナウイルス感染症について発信している文書をこの2年間ずっと拝見してきました。

↓これは今年の5月24日のものです。

この7ページに「熱中症」のことが書かれています。そこに「熱中症の半分以上は家の中で発生していると言います」という言葉があります。熱中症の原因や予防の方法はたくさんありますが、予防の1つとして水分補給が大切であることは間違いありません。

今日のような天気でも、エアコンにより乾燥も起こりますので、脱水症状にならないためにも水分補給は欠かせません。

以前読んだ本の中に「喉が渇いたな、と思ったときには脱水症状が始まっている」という言葉もありました。

本日午前中に柏市教育委員会から「熱中症に気をつけましょう」という題でメールも発信されました。十分に気をつけて過ごし、過ごさせます。

<炎天下 距離とる水とる マスクとる>

熱中症予防の啓発を目的に開催している「暑さ対策川柳コンテスト」の入賞作だそうです。

話は変わりますが、のぞみ学級の前に笹飾りがありました。1年生2クラスの廊下にも短冊を張った掲示物がありました。

子どもたちの願い事が書いてあります。

ここ数年よく目にした「コロナがなくなりますように」がめっきり減って、将来のことなどが多く書かれていました。少しホッとしました。いつの時代も、子どもは子どもだなと思う瞬間でもありました。願いが届きますように。

自分の命は自分で守る(校長室より)

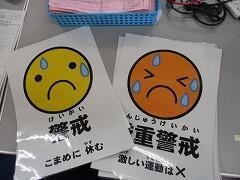

養護教諭の先生が、子どもたちでも一目でわかる表示を作りました。

毎日、朝や昼に気温やWBGTを確認して、3つの昇降口に掲示します。

ちなみに今日の午後も昨日に引き続き運動中止です。これを見て、外での活動ができるかを判断してください。自分の命は自分で守る、です。

ここまで何度かお伝えしているように学校には黒球式の気温計もありますが、

もう一つの根拠として、環境省の熱中症予防情報サイトがあります。熱中症警戒アラートについても載っていますが、各地の情報も細かく載っています。

↓下のリンクはそのサイト内で、地点は「千葉県我孫子」対象は「子ども」としたものです。

https://www.wbgt.env.go.jp/graph_ref_td.php?region=03&prefecture=45&point=45061&refId=6

このサイトの情報と、黒球式気温計を見比べ、さらには外で空気を実際に感じながら、活動の可否を決定しています。

さて、話は変わって・・・

本当にたくましい。この草たち。茂る茂る。伸びる伸びる。

フェンス外の草や枝がご迷惑をおかけしています。一部職員で対応したのですが、とても追いつかず、教育委員会を通して、業者さんに来ていただきました。

大変暑い中での作業となり、大変そうです。しかも、フェンスの内側は急斜面で危険ですし・・・。

伸び放題で青々としていた草たちや枝たちが少しずつきれいになっていきます。ついにフェンスの全てが見えるようになりました。

そしてこれ↓が作業完了後の様子です。

風景が変わりました。これでしばらくご迷惑をおかけすることもなく、気持ちよく過ごせます。

暑い中、本当にありがとうございました。

暑さを感じてみる(校長室より)

今日も朝から気温が高く、朝の部活動では帽子を着用するよう昨日のうちに担当に話しました。多くの児童が帽子をかぶって活動できていて安心しました。

下の写真は12時過ぎのものです。数分で数値は上がったり下がったりします。時間によっては40度を超えていました。(真ん中の数字)

(しかし、4年生の理科で勉強しますが、正確な気温は「直射日光が当たらない場所で測る」ものであり、この気温計は日差しを受けている数値です。)

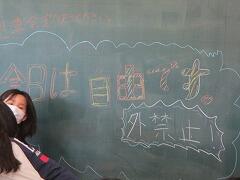

今日も、信じられないぐらいの日なたの暑さで、昼休みの外遊びについて次のように放送を流しました。

日が当たっている場所の気温が大変高く、安全とは言えません。

今日の昼休みは、エアコンが効いてない場所での遊びは禁止とします。

ただ、これから夏休みに向けて自分の命は自分で守るためにも「これは危険な気温だ」と自分で気づけることも大切です。ぜひ、帽子をかぶって外に出て、この気温を感じてください。

校長先生も外に出ています。

これを2回言いました。

数十人の児童が外に出てきて、日なたの気温を感じたり、日陰の状態を感じたり、腕をぬらしてみたり、朝礼台の熱さを感じてみたりしていました。

放課後や夏休みに外に出る機会があったときに「これは危ない気温だな」と自分で感じ「激しい運動はやめておこう」とか「今日は室内で過ごそう」のように判断できたら良いなあと思います。

今日は6年生の卒業アルバムの個人写真撮影を理科室で行いました。

とびきりの表情で撮ってもらえたかな。できあがりはお楽しみにしていてください。

暑い日が続いています(校長室より)

今日は135年生と4年生の希望者対象で耳鼻科検診を行いました。

学校医の荒井先生に来ていただき、家庭科室で行いました。

校長室に戻られたところで、温かいお茶をお出ししたのですが、「暑いときには温かい飲みもの」の話になりました。荒井先生も私も冷え性というところで意見が合ったということもありますが、冷たいものはその時は良いのだけれど、あとで体がしんどくなるよね、なんて話をしました。

いずれにしても、水分補給は欠かせない日が続いています。

今日も、外に置いてある黒球式の気温計からは「ピピピピピピ」というアラーム音が時々鳴っていました。気温計とにらめっこしながら、子どもたちが安全に活動できるように教頭、養護教諭、教務主任等と情報を共有しています。

校舎内の換気をする関係で、あちこちの窓が開いています。廊下の窓から温風、教室の窓からも温風が入ってきます。外で日差しを浴びているほどではありませんが、廊下もなかなかの暖かさです。それに伴ってたくさんの子どもたちがいる教室も思ったようには冷えません。

それでも汗だくになりながら教室で授業を受けるというような風景はなくなりました。年々厳しくなっていく暑さ対策として、エアコンが導入されてからだいぶ経ちますが、これは本当にありがたいことです。

夏休みに入ってすぐの個人面談で、エアコンのない暑い教室で保護者のみなさんと汗をかきかき面談した担任時代のことを忘れてはいません。腕や首などを冷やせるように、ペットボトルに水を入れて凍らせたものを2本用意して、1本は自分用、もう1本は良かったらどうぞ用として用意していたことを懐かしく思い出します。10年前のあの時は確かにエアコンはありませんでした。(もちろん今のような35℃なんて気温でもありませんでしたけれど。)

その頃と比べれば間違いなく恵まれた環境。それも、子どもたちの学びのためでもあります。今の子どもたちにとっては当たり前の環境ですが、そんな中で、一生懸命がんばってほしいなと思います。

登校の日数も残すところ14日です。熱中症予防も含めて、安全で有意義な毎日になるよう、教職員一同、力を合わせてまいります。

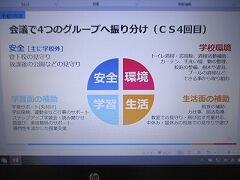

今日は本校コミュニティスクールの活動の1つである

学習面の補助。

そのうちの1つである丸つけをしていただくために6名のボランティアの方々に来ていただきました。今は全てがお試しで、「とりあえずやってみる」が合い言葉です。

お子さんが本校を卒業した元保護者の皆さんです。メンバーもこれで固定というわけではありません。

今日はありがとうございました。

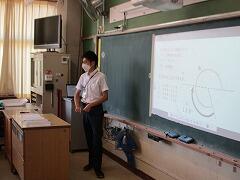

授業研究(校長室より)

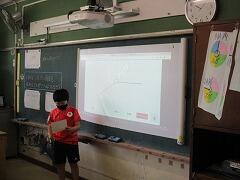

今日は校内授業研究会でした。

4年生の宇佐美先生が授業をしました。

少人数指導の田野先生も一緒です。

講師は教育委員会教育研究所指導主事の大木先生です。

昨年度に引き続き本校の算数の授業に関わってくださっています。

1つの授業を皆で参観し、「話し方」「問いかけ方」「活動のさせ方」などなど場面場面で学ぶべきことはたくさんあります。例え担当学年は違ったとしても、明日の自分の授業に生かすことはできます。こういう形の研修を年に数回行いますが、その際、該当クラス以外は自習となります。

自習になってしまうのは申し訳ないのですが、せっかくの機会ですので、しっかり学んで、自分のクラスでの授業に生かしていきます。

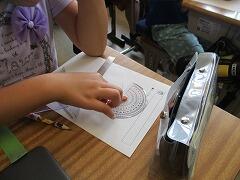

今日は180度より大きな角の測り方でした。

自分で考えたことを、近くの人と情報交換もします。

一生懸命がんばった4年1組のみんな。

放課後は、この授業をもとにした協議会を行いました。

大木先生、本日もご指導ありがとうございました。

さて、環境省の熱中症予防情報サイトによれば

「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、 熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。となっています。

今日は、千葉は該当ではありませんでした。

外に置いた黒球式の温度計からは時々注意を呼びかけるようなアラーム音が鳴っていました。

業間休みには、養護教諭の先生が水分補給や帽子着用を呼びかける放送をしました。

昼休みには教務主任の麻生先生が放送で呼びかけました。千葉県にはアラートが出ていない1日でしたが、注意が必要な気温でした。引き続き、気をつけながら子どもたちに呼びかけていきます。

梅雨明けしたと見られるとのこと(校長室より)

朝から、最高の青空。

そして8時過ぎですでに34.5℃。熱中症指数は29なので「厳重警戒」

熱中症警戒アラートも発令されています。しかも千葉・・・。

(環境省、熱中症予防情報サイトより)

体育主任の田地野先生が朝の時間に放送で全校児童に「熱中症警戒アラートが出ているときは体育や外遊びは中止です。」と伝えました。

そして、本日午前11時に「関東甲信 東海 九州南部が梅雨明けしたと見られる」と発表されました。平年より22日早く、去年より19日早いそうです。

まだ6月です。7月8月と長く、そして暑い夏になりそうです。危険な暑さの中ですが、上手に暑さに体を慣らして、元気に乗り越えていきたいものです。

こんなに良い天気でも、今日の外遊びは中止です。だから、誰もいません。

室内で、過ごしています。

教室のエアコンは稼働していますが、換気のために教室の窓や廊下の窓を開けているため、そこから温風が入ってくる関係で、室温がなかなか下がりません。大変やっかいです。

電力需給ひっ迫注意報が出たことで、午後3時から6時まで可能な限り節電に協力を、というわけで教室のエアコンは切ってしまいます。が、児童はすでに下校しているため影響はありません。職員は会議のため、職員室に集まり、少しでも節電に協力します。

夏のリハーサル(校長室より)

夏のリハーサル、暑熱順化など、今朝の天気予報で出てきたキーワードです。

梅雨明けはまだのようですが、太平洋高気圧がせり出してくる数日となるようです。

業間休みに入ったタイミングで「熱中症の心配があるので、室内、室外どちらで過ごすにしても水分を補給してください。外に出て暑さを感じたときにマスクを外して構いません。遊び終わった後は、顔や腕を水で洗い体を冷やしましょう。自分の命は自分で守りましょう。」という放送を流しました。

業間休みは、ミストが出るボトルを片手に校庭を歩き回って子どもたちの様子を見ていましたが、太陽が雲に隠れていたので、日差しを感じない分、わりに良かったのですが・・・。

昼休みはこれ。

黒い帯が「警戒」のマックス。「厳重警戒」となったら外遊びや外体育について考えなければなりません。昼休み前直前の放送では、さっきの放送内容に「帽子着用」を付け足しました。

それでも、かぶっていない子もいます・・・。来週からはもう少し強めに呼びかけてみよう・・・。

1年生は黄色い帽子をかぶっています。安心ですね。

熱中症は、気をつけることで防げるものです、とあちこちで聞きます。

学校では、放送やクラス担任から耳にたこができるほど言われますし、ご家庭でも同じだとは思いますが、最後に大切なのは「自分で自分を守る」ことです。1人の時に、「誰も言ってくれなかったから、できなかった」となるようでは日々の声かけの意味もありません。

週末から来週に向けてさらに気温が上がるようです。きちんと睡眠をとること、朝ご飯を食べること、が熱中症予防には大切であるという話も聞きます。軽い運動や入浴で汗がかける体づくりが大切であるという話も聞きます。本格的な夏の到来に向けたこの期間に、基本的な生活習慣を整えてながら、暑さに慣れていくことは大切ですね。

大事なことは「伝え続けること」ですので、「自分の命は自分で守る」子を目指している学校としては引き続き「声かけ」や「確認」を続けていきます。

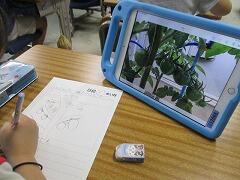

気温の上昇も関係しているのでしょう、風が強い1日でした。

大きく育った2年生の鉢植えが風で倒れてしまうので、廊下に避難させました。倒れるたびに、せっかく成長しているミニトマトが落ちてしまうのは悲しすぎます。これで、もう安心。

日々の積み上げ(校長室より)

朝の9時。6年生の教室に誰もいません。

一泊旅行をしてきたため6年生のみ登校時刻を遅めに設定しました。

昨年度は、春から秋に延期をした関係で、同時期に日光に旅行をする学校が多く、どこへ行っても大混雑だった覚えがあります。今年は、それがなかった分、落ち着いて2日間を過ごすことができました。

梅雨の季節でしたが、東照宮で雨がぱらついた程度で、雨具の出番はありませんでした。

2日めはきれいな青空も見え、お天気には感謝感謝です。

心に残った1つの場面をお伝えします。

ホテルを出て行くときの子どもたちの様子を見ていた時のことです。フロントにいた係の方へ頭を下げて、丁寧に「ありがとうございました」とあいさつをしながら出て行く子どもたちを何人も見ました。

ここまでのご家庭や学校でのあいさつの積み上げの結果として、このようなあいさつができることは素敵なことだと思います。心に思っていることは、誰にもわかりません。伝わりません。思っていることは、行動として表すことで初めて人の目に触れます。ということは人目に触れる「行動」はとても大切であるということになります。

「丁寧なあいさつで感謝の気持ちを伝える」ことは人の中で生きていくための大切なスキルだなあと感じた瞬間であり、それができていた子どもたちに素直に感動しました。

身の回りには成長のチャンスはいくらでもあります。真面目に、丁寧にがんばって力をつけていってほしいと思いました。

学校ではできている黙食ができずにホテルの人から注意されたり、船に乗ってはしゃいで教職員が一般の方からお叱りを受けたり、自分たちでこわい話をしてこわくなり同じ布団で3人で寝てしまったことで距離を保てなかったり、旅行先ならではの年齢相応のエピソード満載の2日間でした。

子どもたちの6年生としての生活はまだまだ始まったばかり。まだ3ヶ月です。真の6年生になるのは卒業式のその日ですから、まだまだ成長の機会はたくさんあります。

1日1日を大切に、担任の先生やクラスメイトの中で元気にがんばっていきましょう。

(写真は梅雨のすっきりしない気候の中でもがんばる今日の子どもたちです。)

修学旅行速報11(校長室より)

しおりに書いた予定通りの時間に帰校することができました。お土産屋さんの混み具合、高速道路事情、一般道路事情などで多少はずれるものですが、今回はぴったりでした。なかなかないことです。

無事に帰ってこられてホッとしています。

保護者のみなさん、多数お迎えに来ていただき、ありがとうございました。

先生方もお迎え及び、荷物を下ろすために出てきてくださってありがとうございました。

①治癒証明書等の取扱いの変更(柏市のHPです)

https://www.city.kashiwa.lg.jp/gakkokyoiku/kyouiku/gakkohoken/flu.html

②保護者様に書いていただくものです

③資料です

保護者の皆様そして地域の皆様,引き続き子どもたちの見守りをよろしくお願いいたします。

土南部小学校長