文字

背景

行間

土っ子の日記2022

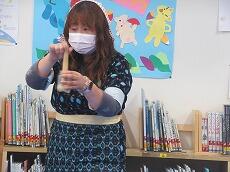

3年総合 昔の道具を使ってお米の精米までを体験

3年生の総合では、100年記念館にあるむかしの道具の良さを色々な人にしってもらいたい!というきっかけで始まっています。

今日は、100年記念の部屋にある「せんばこき」や「とおみ」「わらすぐり」を実際の稲から籾を取り出して、もみ(籾)とわらを分けて、もみ(籾)をもみ(籾)殻と玄米に分けて、玄米をついて米ぬかと白米に分ける作業を、以前よりたんぼの先生としておせわになっている平川さんをはじめ、地域の方々11名の方のお手伝いをいただいて体験しました。

稲からの脱穀作業、「せんばこき」は江戸時代に発明されて、明治の中頃まではこの機械で脱穀をしていたという道具です。

明治時代には、足踏みの脱穀機ができて、ずいぶんと早く楽になってようですね。

稲からもみ(籾)と周りについているわらに分けたら、次は「とおみ」を使って、風の力を借りて、もみ(籾)とわらに分けます。

もみ(籾)は手作業で、もみがらと玄米に分けていきます。すり鉢とボールを使って分けていくのですが。簡単に見えるようで結構難しいですね。

根気のいる作業ですね。何度も何度も繰り返し繰り返しおこなって白いお米にしていきます。

今日はそこまでの作業はできませんでしたが、10時から約1時間半をかけて昔の道具を使ってのお米作り体験をしました。

朝9時くらいから準備をしてくださり、最後は後片付けまでしていただきました。地域の方々のご支援がないと、学校の先生だけでは、このような体験活動を実施することは難しいです。ありがとうございました。

ブルーシートをはっての準備

最後の掃除と後片付けまで、ありがとうございました。

教員研修会「調べる」ということ、問いを持つことが学びにつながる

2学期がスタートし、教育ミニ集会などを通じて保護者や地域の方々と練ってきた、生活科と総合的な学習の時間が始まりました。これからの社会に必要な力は、身の回りの事柄に課題を見出し、その課題解決を通じて、よりよい社会を創っていく力と言われています。そのために必要な力の一つが、調べる力、課題や問いを見つける力、です。

夏休みの調べ学習の教室を通じて、問いの持ち方を子供たちが知らない、という実態がわかりました。参加した子供たちの感想には、問いを持つと自分から調べることがはっきりしたり、次から次へと疑問が広がる、学びが楽しくなるというというものが多くありました。

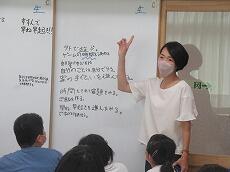

そこで、今日は調べる学習の教室の中心として指導してくださった、指導課の笹間学校図書館コーディネータを講師に迎えて、授業の中で問いを見出し、子供の学びを育む指導法について、職員研修を行いました。

①疑問を持たない子に 疑問を持たせる指導・・・

②調べることって書き写すことじゃないよ、知ってうれしくて、伝え表現するところまで・・・

③疑問から始まるテーマ レファレンスブックという考え方 複数の資料を使う いろいろな方法で調べる わかったこと 自分の考え、感想を区別して書いてまとめとする。

④百科事典のポプラディアを使って、実際に調べてみると、結構驚きや面白さがあり、調べることで疑問が生まれる

⑤オンライン百科事典のsagasokkaを使うと・・・この面白さがまた広がる

アッという間の60分でした。調べるということ、資料やネットの使い方、納得の研修です。

「図書の時間という時間や、図書館で単に自由に本を読むという授業はありませんよ。ちゃんとテーマを持った読書をしてください。」という耳に痛いご指摘もいただき、学校図書館の持つ3つの機能、読書センター・学習センター・情報センターを十分に生かして、子供たちに力をつけていきたいと思います。

土っ子学級が業間休みに行われました。

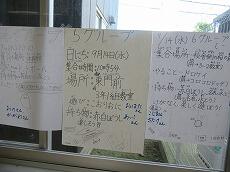

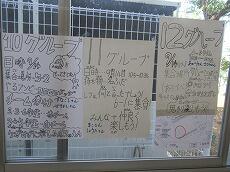

土小学校での縦割り活動は土っ子学級と呼ばれています。ロングの業間を利用して、6年生がみんなで楽しむ計画を立てて活動をします。

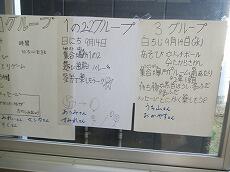

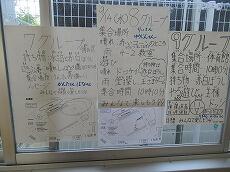

廊下の窓には、各チームの活動内容や集合場所が書かれたものが貼られています。

室内で活動するチームは・・・

室内ゲームや声をうまく使ってのクイズのような活動など、工夫して活動しています。

外でのグループは

6年生は一歩早くでてきて、ラインを引いたりの準備をして、チームの仲間を迎えます。

ドッチボールやケイドロ、しっぽをとる鬼ごっこなどなど、工夫した遊びで汗をたっぷりと流していました。

4年総合 通学路の危険チェックの2回目

今日の1時間目は4年生の総合的な学習の時間

通学路の危険個所の推測を、地図やストリートビューを使いながら探していきます。

今日も保護者の方とエンジョイパトロールの方、町会の方がいらっしゃって支援をしていただきました。

来週はいよいよフィールドワークで実際の状況を見に出かけます。

PTA除草作業で 見えないところがきれいになりました

PTAの作業で今日は夏から伸びている草の除草を行いました。

門から駐車場、そして校舎裏と目につきにくい場所の除草をお願いしました。フェンスの柱2本の間を一人で担当していただく形で作業に入っていただき、みるみるうちにきれいになりました。

男性の皆さんには、校舎裏のしゃくなげの移植作業をお願いしました。道路からよく見える場所に植え替えることができました。

保護者のみなさんのお力は偉大で、1時間という短い作業時間で、大量の草の取り除くことができました。子供たちの生活環境が豊かになりました。ありがとうございました。

環境委員会とペレニアル花倶楽部

1学期から始まったペレニアル花倶楽部の方々の学校支援は、環境委員会と子供たちの活動と一緒に行う形で、毎週火曜日の業間から清掃の時間にかけて行うこととなりました。

今日は、学校正門前のサクラソウの花壇の草取りです。サクラソウが隠れるほどの草になっているところの除草作業をしました。どれが草でどれがサクラソウかわからなくなる子がいますが、教えていただきながらの作業で、きれいにサクラソウだけが残る花壇となりました。

4年生総合 SMG’Sが始まりました

Save Mylife Goal'sと、地域の安全を守るにはどうしたらよいかをテーマに4年生の総合が始まりました。通学路の安全が最初のテーマです。

今日は、エンジョイパトロールで登校を見守ってくださっている地域の方や、保護者の方にも授業に入ってもらい、子供たちと一緒に、地図やストリートビューなどを使って、危険なところをピックアップしていきました。

高い塀があって見通しが悪いところを教えていただいたり、子供たちからは保育園への送迎の車が急いでいて危ない、といった大人からは見えにくいことが指摘されたり、来週のフィールドワークに向けて準備が進んでいきました。

昨日のNHK未来スイッチでも、同様の活動が報道されていました。NHK+でご覧になってみてください。

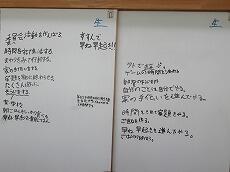

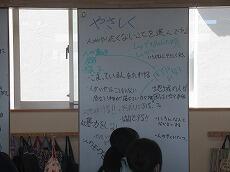

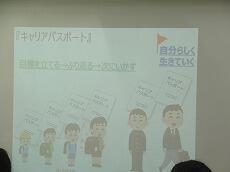

高学年 キャリアパスポートで後期の目標設定

土小学校のキャリアパスポートは「土っ子さくらシート」という名前で、キャリアコンサルタントの間野氏と先生と一緒に考えながら作り、それに合った指導も一緒に考えて実践しています。今日は高学年の子供たちに、1学期を振り返り、これから3月までの半年をどのように目標を持とうかという授業を行いました。

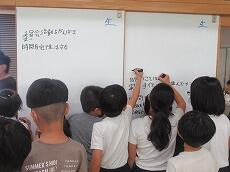

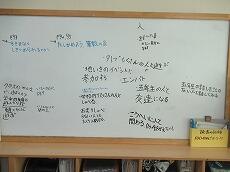

5年生は、学習・生活・人との関わり、この3つを今後どのようにしていきたいか、ホワイトボードに書き出しながら、自分を表現し、友達の考えも知りました。

学習では、わからことをそのままにしない がんばりま帳をがんばる・・・

生活では、 時間を守る 進んで行動する・・・

人との関係では、 たくさんの人と関わる 地域のイベントに参加する・・

しっかりととはどうするの? たくさんの人とは何人? と具体的なことをシートに書けるようにしましょう、という助言をいただきシートに記入をしていきました。

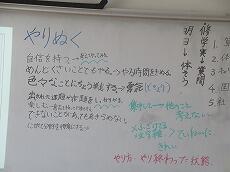

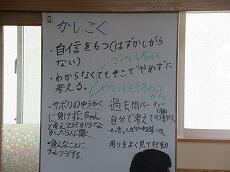

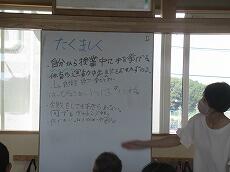

6年生の教室では、卒業までに「かしこく やさしく たくましく やりぬく」4つの学校の目指す姿について、自分たちはどうするかを出し合っていました。

土小学校でのゴールの姿を出し合い、一人一人の目標設定に活かしていきます。

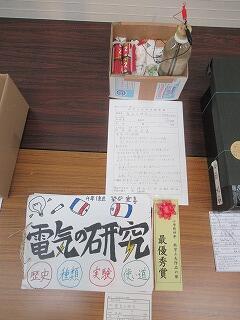

柏市科学展が開かれました

県民プラザのギャラリーを会場に、柏市科学展が土曜日と日曜日の二日間開かれました。

コロナにより2年間の中断を経て、会場も青少年センターから県民プラザへと変更しての開催です。

本校からも12作品が出品されています。

そのうち、最優秀に1点、優秀に2点と3人もの子供たちが入賞しました。高学年で入賞した二人は、夏休み面白教室の自由研究教室に通っていたメンバーでした。

どうしてそうなるのかな?なぜ?毎日見ているけどよーく観察してみよう!という、疑問を楽しむ心が大切ですね。

秋のニュースポーツデイ(柏市スポーツ推進委員協議会 南部支部)

土小を会場に体育館と校庭を使って開催されました。

ボッチャのほかに、カローリング(体育館で行うカーリング)やラダーゲッター(ラダーにボールが2つついたひもをかける競技)、モルック、グランドゴルフを行いました。

黄色いユニフォームを着用した推進委員の皆さんがルールを教えてくれます。

どの種目もとても楽しく、あっという間の2時間でした。次回は10/23、体育館での実施です。今年度の会場は土小なので、土っ子のみなさんも地域の皆さんもぜひ参加してみてください。

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立126年*

▼学級数(令和6年度)

1年生…3学級 2年生…2学級

3年生…3学級 4年生…2学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください