文字

背景

行間

市内小中学校63校の学校図書館活用の様子を紹介しています

リニューアルされた図書館で 富勢東小学校

富勢東小学校は全校児童100名ほどの小規模校です。

少人数であることを活かして、全校遠足など異年齢での交流が盛んに行われており、童謡の「一年生になったら」の歌詞にならうなら、1年生から6年生まで、まさに“ともだち100人”で学校生活をおくっています。

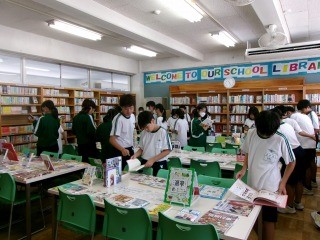

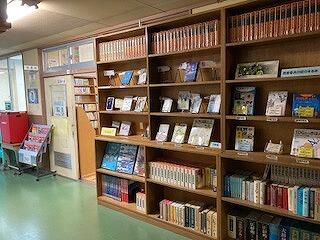

図書館がリニューアルされました

富勢東小の学校図書館は、日当たりのいい三階の一角にあります。

|

|

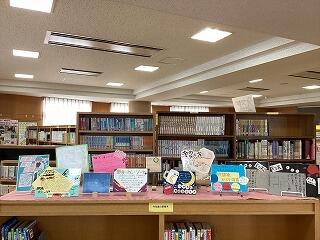

一昨年までは、少し離れた場所に、低学年用の第二図書室がありましたが、昨年”引っ越し“をして、図書館をひとつにしました。そして、今年度は隣の準備室を絵本のコーナーに改装し、書棚のレイアウトも変更して、使い勝手のいい図書館として生まれ変わりました。

|

絵本のコーナーは上履きを脱いで入室するようになっており、床に座ったり、備えつけられた椅子に腰かけたりして、リラックスして読書を楽しめる場所になっています。読み聞かせも、この場所で楽しみます。

ふとのぞいてみると、一年生が床に広げた本を数人でかこみながら、楽しそうに言葉を交わしているのを見かけました。これからも、より多くの絵本に親しんでもらえる場所となってくれるのではないでしょうか。

|

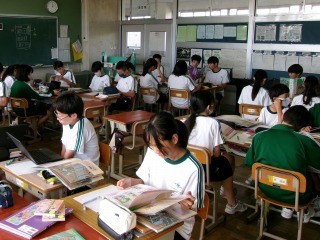

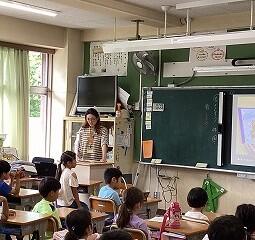

学習の場としての図書館

授業でもいろいろな単元で、図書館を活用しています。習った内容をクイズ形式でふりかえったり、本で調べたことをさらに外国語の授業で文章にして発表したりと、学習の内容をより深められる授業につなげることができました。

|

図書委員、大活躍!

図書委員会の存在も、学校図書館には欠かせません。富勢東小の委員会は、イベントやコーナー作りなど、意見を出し合って活動しています。

今年度の秋の読書フェアでは、ビンゴの内容や、景品などを自分たちで作成し、読み聞かせやクイズなどを楽しみながら、参加できるように工夫をしました。

おすすめ本や、季節ごとの特集コーナーも図書委員の発案で設置しています。

|

子どもたちが図書館に親しむことで、読書体験だけではない、様々な可能性を広げていける場所として、新しくなった図書館に今後も期待したいです。

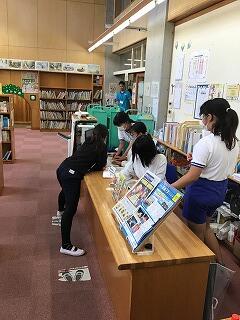

学びと成長のある富勢中学校図書館へ

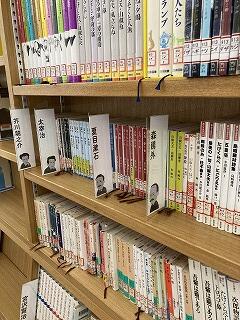

本年度で開校78周年を迎えた富勢中学校は、根戸の高台にあり、正門前の坂道からは見事な富士山が見えるのが自慢です。学校図書館は1階の中央にあり、大変利用しやすく、昼休みなどにはいつもたくさん生徒たちがやってきて本を借りていきます。本年度から図書の配架位置を大きく見直し、利用頻度の高い分野ではラベルも細かく表示して探しやすくしました。館内案内図も見やすく改善しました。

毎年4月には、1年生に図書館利用のオリエンテーション、5月には全学年に調べ学習に必要な引用と著作権の指導を行っています。廊下掲示では、図書に関するニュースや図書館だより、指導員だよりによるお知らせなどを掲示しています。秋の読書週間では、先生たちによる「推し本」コーナーを設けて、校長先生の学校ブログでも紹介されました。3学期には、3年生の家庭科作品(小学生に読み聞かせする想定で作成したオリジナル絵本)の展示も行い、他教科との連携に努めています。

読書の幅を広げることを目的に、7月と12月に行われる「新着本展示会(味見読書)」が大好評で、これをきっかけに来館する生徒が増えてきました。また、生徒の関心や要望、ニュース等に合わせて設ける特設コーナーは、話題の提供と貸出の促進を図る上で大きな力となっています。

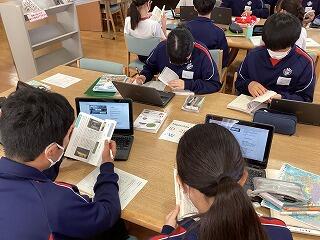

本校で力を入れているのが調べ学習です。「体験したことを『学び』という経験に変える」をテーマに、図書館資料やネット情報などを活用して、課題解決に向けた調べ学習を共同で進め、発表しています。そのため図書館では、先生方との事前打ち合わせを繰り返し、図書の選定から借用などを進め、結果をレファレンスにまとめています。

「お話給食」は、令和4年度から始まり、本校の特色ある図書館活動の一つになっています。「読書から食事を、食事から読書を」テーマに、図書委員会が推進役となり、毎年4、5回ほど実施しています。図書館活動を支え、推進する図書委員会では、全員で、新着本のPOPづくりを行って図書のおもしろさなどを紹介しています。

これからも富勢中学校図書館は、生徒がまた来たくなる「学びと成長を支えるリソース・センター」として、一層の充実を図り、活動の改善に努めてまいります。

「自分で考え、判断し、行動できる逆井っ子」に 逆井小学校図書館

柏市の南に位置する逆井小学校は、現在児童288名、1クラスの人数が25人前後の小学校です。

そんな逆井小学校の図書館は、0類から8類までを中心とした図書室と9類と絵本を中心とした読書ルームの2部屋に分かれています。

自分で考える力のベースになるように、図書の時間には教科書に紹介されている本を1人でじっくり読む活動をしています。

国語の教科書に掲載されている本のリストを手に読みたい本を探し、読み終わったら先生にスタンプをもらいます。

「読んでみたら意外とおもしろかった」という声も聞こえ、読書の幅を広げる良い出会いになっているようです。

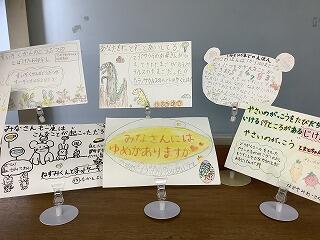

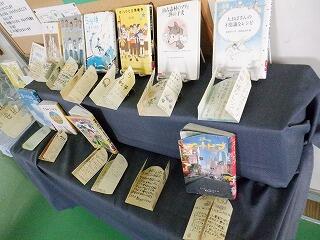

5年生の≪「図書すいせん会」をしよう≫という国語の学習で作成した「新聞」「ポスター」「POP」「帯」を読書ルームに展示しました。作品を見た全校児童と先生に投票してもらった結果、4名の作品が優秀作品として選ばれ表彰されました。

4年生は来年は自分の番だと感じていたようです。

秋のブックフェアでは、指定された本を読むことでスタンプをもらう「読書でビンゴ」を行いました。今年は、図書委員が考えた「図書クイズ」に解答することでもスタンプをもらえるようにしました。

図書委員が一生懸命問題を考えたので、参加した児童は楽しく問題に取り組めました。

本を読むことや知ることを楽しいと思う居心地の良い図書館、また「自分で考え、判断し、行動」するための知識を育む図書館を目指しています。

第3回司書教諭研修会

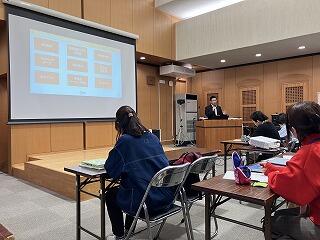

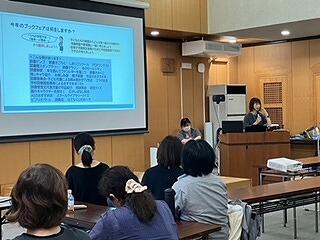

1月27日(月)沼南庁舎にて第3回司書教諭研修が行われました。

➀学校図書館オリエンテーションの実際

柏市教育専門アドバイザー 笹間ひろみ先生

柏市学校図書館は基本方針として全学年でオリエンテーションを行います。オリエンテーションでは「図書館の利用指導」と「文献利用指導」をそれそれの学年に合わせた内容で行うことが必要です。オリエンテーションの重要性を確認するとともに授業の中でどのように位置づけ、取り組んでいけばよいか、具体的なお話がありました。

・学校図書館オリエンテーションの実演

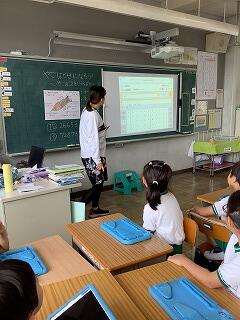

教育専門アドバイザー笹間ひろみ先生と学校図書館指導員リーダーによる小学校オリエンテーションの実演

6年生修学旅行(日光)の調べ学習をオリエンテーションとして、さらに国語「考えを図や表に」の学習を合わせた授業の実演が行われました。教員が行う授業の中で、資料活用の説明は学校図書館指導員が行います。役割分担は明確で、柏市が目指す「教員と学校図書館指導員が両輪」となり行われる授業の形を見ることができました。

指導課羽山英男先生と学校図書館指導員リーダーによる中学校オリエンテーションの実演

中学2年生国語「夢を跳ぶ」の単元を取り入れたオリエンテーションの実演です。小学校から学んできた調べ学習の方法を、中学校ではより深く、正しく伝え、確認していきます。小学校・中学校両方のオリエンテーションを見ていただくことで広い視野で理解することができました。

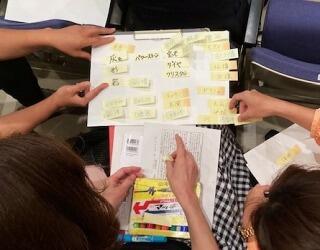

②体験ミニビブリオバトル

日頃授業で取り組んでいるビブリオバトルを、先生方が体験しました。各グループからは熱いスピーチと熱心な質問が聞かれました。各学校でのビブリオバトルが今後さらに広がることを期待します。

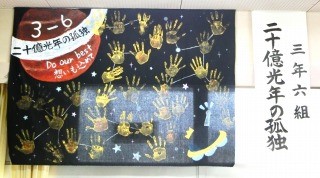

③実践報告

グループで今年度の自校での授業実践を報告しました。授業で作成した作品もあり、他校の取り組みを熱心に聞いている姿が印象的でした。

これまでの研修でも、体験されたことをすぐに自校で実践しくださる先生がたくさんいらっしゃいました。今回の研修で体験されたことも、これからの授業に役立てていただけると感じられる、充実した研修になりました

つながる ひろがる 本の世界 柏の葉小学校図書館

柏の葉小学校は、開校12年、児童数1300人を超える大規模な学校です。

中庭に面した大きな窓、吹き抜けの高い天井、広々とした明るい学校図書館は子ども達のお気に入りの場所です。

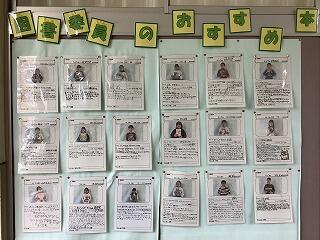

【5年生おすすめの本】

5年生国語『図書すいせん会をしよう』では、おすすめの本のPOPを作成しました。

POPの構成や推薦の言葉を工夫して表現していました。6クラス全員の作品を学校図書館に掲示して全校児童に紹介します。

【図書委員会】

図書委員会は、みんなにいろいろな本をたくさん読んでもらうために、楽しいイベントを企画しました。

1学期は『本のクイズ』『読み聞かせ』。2学期は『スタンプラリー&ビンゴ』を行いました。どの企画も大成功!

子ども達は「知らない本が知れてよかった」「今まで読んだことのない分類の本にチャレンジできた」と喜んでいました。みんな、本の世界が広がりましたね♪

【子ども司書】

今年度は、13名が子ども司書を目指して『子ども司書養成講座』を受講しています。

本が大好き!学校図書館が大好き!な子ども達は自ら進んで様々な実習を行ってきました。

読み聞かせや各学年におすすめの本のPOP図書新聞を作成しました。図書新聞は、43クラスすべてに掲示しました。

【夢のかけ橋を渡って‥】

柏の葉小学校と柏の葉中学校は『夢のかけ橋』という名の空中通路でつながっています。

1年生の教室に、授業の一環として中学3年生が手作り絵本の読み聞かせに来てくれるのも今年で3回目を迎えました。上手な手作り絵本に1年生は大喜び。さすが中学生、1年生に寄り添った声かけや読み聞かせはとても素晴らしく、絵本の世界にみんな引き込まれていました。

また、6年生は柏の葉中学校の学校図書館見学に行きました。小学校とは違う雰囲気にドキドキ、ワクワク!!中学校の図書委員会が6年生のために作成してくれた学校図書館動画や、小学校には無い本、中学校で使用している教科書など真剣に見ていました。とても充実した時間になりました。

今後、学校図書館は、さらに増えていく児童の多岐にわたる興味、関心に応えるとともに、子ども達がつながり、世界を広げていく中心となるような場所でありたいと思います。

第5回学校図書館指導員研修

12月9日(月)沼南庁舎にて第5回学校図書館指導員研修が行われました。

①授業実践研修

柏市立土小学校 舟橋 諒先生

小学6年 国語 新単元「『読書タイムライン』を作って交流しよう」の授業実践を報告していただきました。

「『自分を形作った読書ルーツ』を増尾西小の6年生と語り合おう」を単元のゴールとし、

1.1〜6年生までの読書タイムラインをつくる

2.テーマを決めて読書ルーツ3冊を決める

3.増尾西小の6年生と「読書ルーツ」を語り合う

4.振り返り

という4つのステップで、児童の様子や先生の授業のねらいをお聞きしました。

この単元では、6年分の読書の記録や図書の時間の読書指導の積み重ねが鍵となります。6年間を通して、読書経験を積ませるため、長期の計画を立て、教員と学校図書館指導員が連携し、進めることが重要になると実感しました。

新単元のお話を踏まえ、指導課 教育専門アドバイザー 笹間ひろみ先生より、小・中学校の読書単元には、学年ごとのステップがあることを教えていただきました。学校図書館の学習・情報センター機能では「発達段階に応じた情報活用能力を身につける」、読書センター機能では「目的を持った『読書指導』により『読む』力を身につける」といった9年間通した学びがあるとお話がありました。

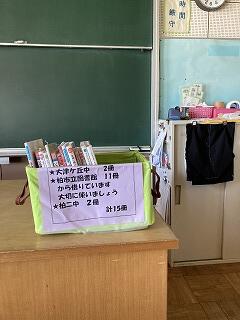

②柏市立図書館連携事業について 柏市立図書館 日高 久美子さん

「司書教諭カード」と「学校支援貸出」について利用の仕方を〇×形式で、日高さんに解説していただきました。学校図書館を活用した学習活動や読書活動では、十分な資料の収集が必要です。そのために市立図書館との連携は欠かすことができません。この校外連携システムを運営し、持続させていくためにも使い方のルールを改めて再確認しました。

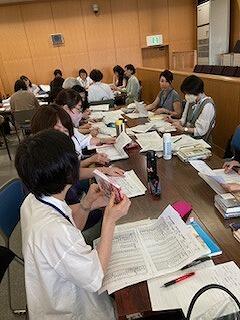

③グループワーク1「リーフレット更新作業」

すべての教科で学校図書館を活用するために、柏市では「学校図書館活用単元例<柏モデル>」というリーフレットを毎年作成しています。小学校担当は、3〜4名のグループに分かれ、今年度実践した授業の単元例の掲載を検討していきました。中学校担当は、2グループに分かれ、来年度から使用予定の新・教科書の単元名の変更等の確認を加え、作業を行いました。

④グループワーク2「選書検討会&おすすめ本紹介」

今年度、後期購入した図書について、購入図書リストを持ち寄り、選書検討会を行いました。限られた時間でしたが、おすすめ本の紹介、自校の蔵書傾向をもとにどこに力点を置いて選書をしたか、どんな授業の支援をするための選書かなどの情報交換をしました。

本日も充実した3時間の研修でした。学校図書館指導員としての立場をもう一度振り返り、業務に対して誠意を忘れず、明日からまた子どもたちの学びのため支援できるよう、気持ちを引き締めることができました。

気づきと発見のある図書館へ 柏第八小学校

柏八小の児童数は516人、新柏駅から徒歩15分ほどの小高い丘の上に位置しています。

図書館は第一・第二・情報センターの3か所に分かれていて、3年生以上が使用している第一図書館がこちら。

1,2年生が主に使用している第二図書館では、6年生が授業で作ってくれたPOPを展示中です。

11月は読書フェアとして、低学年は図書委員が考えた「本クイズ」、高学年はスタンプラリーを実施しました。

「本クイズ」は、問題となっている絵本をよくよく読まないと、答えにたどりつきません。

4年生が国語の「『読書発表会』をしよう」の単元で、自分のテーマを決めて本を3冊、違う分類から選びました。

組み立てメモを作ってから、みんなの前で発表します。どの本をどうおすすめしようかな?

八小では、読み聞かせボランティアさんと図書整備ボランティアさんが活動しています。

写真は図書整備ボランティアさん。本の整理、書架見出し作成、掲示物や飾りの作成と大忙しです。

八小の3つの図書館は、この冬に移転を予定しています。3学期には、生まれ変わった1つの図書館を全学年が利用します。どの学年にも、よりいっそう使いやすい図書館をめざして準備中です。お楽しみに‼

第4回 学校図書館指導員研修会

11月5日(火)に、第4回学校図書館指導員研修会が行われました。

研修① パスファインダーについて

柏市学校図書館では、児童生徒の学習のため、学年・単元ごとのパスファインダーを作成・公開しています。パスファインダーは、年に一度指導員全員で見直しを行い、最適かつ最新の情報を提供できるよう努めています。研修では、持ち寄った見直し案を数人のグループで確認し合う作業に取り組みました。

研修② ステップアップ研修 学校図書館紹介

今回のステップアップ研修では、担当校の図書館の写真を持ち寄り、環境や日頃の取り組みについて紹介を行いました。

持ち寄る写真の内容は、①書架の様子、②特設コーナー、③授業支援の様子の三点とするようあらかじめ指定がありました。学校図書館を「児童生徒の学びに寄り添い、来館者とのつながりを深める場所」として日々アップデートしていくために、この三点に目を向けることはとても大切なことです。

指導員は担当校の図書館をより魅力的な場所にするべく毎日奮闘していますが、そういった日々の成果が数多く紹介され、学びの多い時間となりました。

研修③ グループワーク

次年度(令和7年度)は、中学校で使用する教科書が改訂されるため、学習する内容が新しくなります。中学校担当者のグループワークでは、新教科書の実物を手に取って内容を確認し、新しい学習内容に合わせた支援や選書について検討しました。

一方、小学校担当者のグループワークでは、今年度行った授業支援について情報交換を行いました。小学校では、中学校より1年早く教科書が改訂され、今年度から新しい内容の学習に取り組んでいます。それに伴った新しい授業支援について特に関心が集まり、多くの意見が交わされていました。

早いもので本年度も残すところ5か月ほどです。

学んだ内容を基に、学校図書館の活用をますます進めていけるよう日々の業務に取り組んでいきます。

活気あふれる、学びの中心地 松葉中学校図書館

松葉中学校は、周辺に公園や街路樹が多く、自然豊かな環境にあります。

学校図書館がある3階の廊下の窓からは、桜並木がよく見えます。

明るい廊下の壁には、一年生が授業で制作した、おすすめ本のPOPがずらりと並び、

廊下を通る生徒を図書館へと誘います。

松葉中学校図書館は、調べ学習に適した0~8類の図書を所蔵する「メディアルーム」と、

9類の読み物の図書が揃う「本の森」の2部屋に分かれていて、

学習活動のさまざまな場面で活用されています。

日々、多くの授業で、図書やインターネットを使用した学習が行われているため、

先生との打ち合わせや授業で使用する図書の準備が欠かせません。

1年生国語の「竹取物語」の授業では、図書流通便で集めた図書と

インターネットを併用して、五人の貴公子について調べました。

松葉中学校の昼休み、図書館はとても活気があります。

情報センター、学習センターとして活用されている「メディアルーム」は、

自主学習場所として、毎日席が埋まってしまうほど人気があり、

先生方も学習のアドバイスに訪れます。

一方、読書センターの役割を持つ「本の森」では、好きな本を紹介しあったり、

席で静かに読書する生徒がいたり、こちらも多くの生徒でにぎわいます。

夏休み前におこなった「本の森」での新着本展示会には多くの生徒が図書館を訪れました。

読書センターとしての取り組みも盛んで、学習図書委員による読書イベントやPOPが

図書館をにぎやかに飾り、図書館を訪れる生徒の興味を引いています。

松中祭とよばれる合唱祭の際には、曲の背景を調べたり、

曲をイメージしたクラス旗をデザインするために図書を使用しました。

また、校外学習での探求学習のために図書館を利用するなど、

学校図書館は授業以外でも活用されています。

松葉中学校図書館は、これからも「松中の学びの中心地」として、

学習活動や心を育てる読書を支え続けていきます。

「この本ありますか?」好奇心があふれる旭小学校図書館

柏市立旭小学校は1973年4月に柏第一小学校の分校として創立されました。

創立50年を超えた歴史ある小学校です。

そんな歴史ある旭小、毎日子どもたちの元気な声が聞こえます。

「この本ありますか?」「こんな本を探してます」

そんな質問が多い旭小っ子。好奇心の塊です。

そんなみんなの声に答えるべく、夏休み前にちょこっとだけリニューアル。

【before】

【after】

動きやすい動線を考え空間の広い方向にカウンターの向きを変更しました。

新しいプリンターも入り、学校図書館でのICT活用もより充実したものになりました。

大忙しな学校図書館を助けてくれているのが、図書委員と子ども司書。

使いやすいように整備をし、毎月おすすめの本を紹介しています。

【図書委員おすすめ本】

工夫を凝らして作成。もちろん紹介された本はすぐに借りられていきます。

他校や市立図書館からの支援体制も充実している柏市学校図書館。

1年生にむかしばなしをたくさん用意することができ、様々なむかしばなしを読むことができました。

知らないむかしばなしも、まだたくさんあるんだね、と興味しんしんです。

旭小学校は図書館が2か所あります。

3~6年生までが使用する第一図書室と、1~2年生が使う第二図書室。

いつもは第二図書室を利用している1~2年生年生も、今年度は新刊展示会を第一図書室で一緒に行いました。

たくさんの本と、ずっと気になっていた第一図書室での開催とあって、みんな大喜び。

3年生になったらここで読めるね。楽しみだね。

今日もみんなの好奇心の声が聞こえる旭小学校図書館。

さてチャイムがなりました。

今日はどんな「こんな本ありますか?」が、聞けるかな。

自ら「読んで」「調べて」「発見する」 ~日々活用される学校図書館に~ 風早南部小学校

風早南部小学校は,2010年に現在の場所(柏市東南部)に移転してきました。

学校図書館はまだ新しく広々としています。

今年度は,学習コーナーの拡大・読書コーナーの設置・「しずかな森」の復活と,

南部っ子たちが使いやすい図書館に向けてプチリニューアルしました。

「しずかな森」は大人気で,休み時間に一人一冊本を持ってゆっくり読書ができます。

時には,先生も仲間入り。

【南部っ子のお気に入り,「しずかな森」と「読書コーナー」】

【広くなった「学習コーナー」】

昨年まであったPC室との仕切りガラスを開放して,机と椅子を増やすことで空間を広く使えるようになりました。

そんな図書館は,本とICTを併用しての調べ学習,単元に合わせた読書会や読み聞かせ,

また「高津風文庫」(高柳中・風早中学区で取り組んでいる読書活動)への取り組み等,

様々な場面で活用されています。

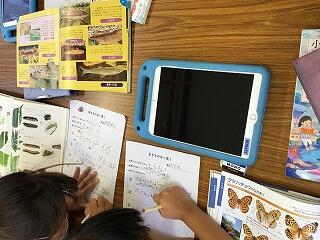

【本とICTを併用して「生きものクイズ」を作成中 2年生】

友だちと相談しながら本で調べたり,ICTで調べたり,「発見する」楽しさを体感しながら

課題に取り組んでいます。

【学校図書館に欠かせない「図書委員メンバー♪」】

今年度は13名の図書委員が,カウンター業務・書架整備・利用者対応・イベント準備や参加等々

積極的に取り組んでいます。

当番以外の日にも来てくれて,図書館と南部っ子を繋ぐ役割を果たしてくれる頼もしいメンバーです。

図書館プチリニューアルでも協力して仕事をしてくれました。

これからの図書イベントでも益々活躍してくれることを期待しています。

【図書館以外の場所でも】

校内のイベントにも積極的に参加しています。(七夕のイベントでの読み聞かせ)

自分から「読む」「調べる」ことから,なにかを「発見する」ことができる場所。

これからも~日々活用される学校図書館~でありたいと思います。

第3回新人研修

9/10(火)、沼南庁舎において3回目の新人研修が行われました。

夏休みに心身のリフレッシュをし、気持ちも新たに研修に参加しました。

★実務について (学校図書館コーディネーターより)

1学期の業務を振り返った後に、選書・除籍・蔵書点検・相互貸借など、

学校図書館指導員の重要な実務を確認しました。

2学期は「支援計画簿」や「柏市学校図書館指導員ハンドブック」を活用して、

見通しを立てて業務を進めていきます。

★「レファレンス」と「パスファインダー」 (学校図書館コーディネーターより)

児童生徒・先生方からの依頼に応える、レファレンス・サービスについて

講義を受けました。より良い授業支援には、先生との事前の打ち合わせが不可欠で、

日頃より図書館を整備し、資料を準備しておくことが大切だと確認しました。

柏市学校図書館では、学習に役立つ「パスファインダー」を作成し、毎年更新しています。

パスファインダーの構成と作り方を学び、chromebookを使用して実習を行いました。

★授業支援に関わろう (教育専門アドバイザー 笹間ひろみ先生より)

学校図書館指導員として、授業支援にどう取り組んでいくか、お話をしていただきました。

2学期の授業の見通しを持って、先生方にアプローチしていくことが大切だと学びました。

また、小中学校の各学年において、学校図書館の活用が多い単元を紹介していただきました。

学習のねらいと、資料がどのように活用されているか、実践例を知ることができました。

2学期は授業や学校行事、読書イベントで学校図書館の活用が多くなります。

研修で学んだことを心に留めて、学びを支える学校図書館作りを進めていきます。

地域とともに 学びを支える学校図書館 柏中学校

柏駅の程近くにある柏中学校は、創立78年の伝統ある学校です。

図書館は3階にあり、広くて明るい居心地の良い空間です。

15,000冊以上の蔵書と新聞・雑誌等を揃え、日々の学校生活を支えています。

図書委員の活躍や地域ボランティアの方々のご協力で、いつも活気ある

柏中学校図書館の1学期の様子を紹介します。

【学校図書館オリエンテーション】

1学期に全学年で学校図書館オリエンテーションを行い、

図書の分類と参考資料の書き方について確認しました。

(2年生 図書の分類あてクイズ)

書名と内容から分類を考え、指で答えを表します。

【本とICTの併用学習】

本とインターネット併用の学習は、それぞれの特徴を生かして情報の取捨選択をします。

3年生は修学旅行の俳句を作りました。

図書館に所蔵する「歳時記」だけでなく、インターネットも使って季語を探します。

自分の心情にぴったり合う季語を見つけ、思い出の一句ができました。

1年生は美術の学習で、紙粘土の和菓子を制作しました。

本とインターネットで和菓子について調べ、四季に合うオリジナルの和菓子を考案します。

色とりどりの美味しそうな作品は、地域のROKKOKU PROJECT(6国プロジェクト)の取り組みで、

国道6号「柏駅西口地下道」に写真展示されます。

【校内ビブリオバトル】

1学期末に図書委員会主催の校内ビブリオバトルが開催されました。

予選を勝ち抜いた3人での決勝戦は、120人以上の観覧者が図書館に集い大盛況でした。

2学期には小中連携の取り組みとして、学区の2つの小学校とオンラインで繋ぎ、

「3校合同ビブリオバトル」を開催する予定です。

【柏中学校図書館を支える強力サポーター】

オーディションで選ばれる図書委員は、本のアンバサダーとして大活躍です。

広報誌「READ READ」の発行、昼の放送でのブックトーク、館内装飾、

図書館イベントなどで全校に本の魅力を伝えてます。

(図書委員作成の新着本POP)

地域の図書ボランティアの皆さんは、朝の貸出、夏休みの開館、読み聞かせなど、

多方面で生徒の学びと読書活動を支えてくださっています。

9月初めには蔵書点検のお手伝いもしていただきました。

これからも地域の皆さんとの絆を大切に、生徒の学びを支える

魅力いっぱいの学校図書館を目指して成長していきます。

第3回 学校図書館指導員研修

7/26(金)沼南庁舎にて、第3回学校図書館指導員研修が実施されました。

2学期からの業務に役立つ実践的な内容を、講義やグループワークで学びました。

研修の内容は次の通りです。

① ステップアップ研修「読書フェアで何をする?」(教育専門アドバイザー 笹間ひろみ先生より)

② ステップアップ研修「情報BOX新機能について」(教育システム 関東営業所長 本間達哉氏より)

③ グループワーク 選書検討会

小学校4グループ、中学校2グループに分かれ、読書フェアの実践や計画について、また、選書の振り返りや今後の選書に役立つおすすめ本について、活発に情報交換が繰り広げられました。

大ベテランから新規採用者までが小グループで意見を交わすことで、柏市学校図書館指導員のネットワークがますます豊かに築かれました。

夏休みに英気を養い、2学期は意欲あふれる新鮮な気持ちでのスタートになるでしょう。

第2回 司書教諭・学校図書館指導員合同研修会

7月2日(火)沼南庁舎にて、第2回司書教諭・学校図書館指導員合同研修会が実施されました。今回は、小学校と中学校が2か所の会場に分かれ、グループワークなども交えた実践的な研修となりました。

1.調べる学習について

指導課・笹間教育専門アドバイザーより、今年度の柏市の重点目標である「教科学習での学校図書館活用~いろいろな教科で学校図書館を使おう~」に向けて、調べる学習活動での課題や、具体的な支援の方法について講義がありました。

① テーマ設定を体験しよう

調べる学習のテーマ設定では、児童生徒の知りたい気持ちを引き出すことや、学習の道すじが見える課題設定になるような支援の大切さを学びました。実際に、太陽チャートなどを使用しながら、「テーマから、具体的に知りたいことを疑問文の形にする」という課題に取り組み、児童生徒へどう支援していくのか、グループで話し合いました。

② 引用・出典・著作権について学ぼう

笹間教育専門アドバイザーより、文化庁の著作権に関するサイトや具体的な事例の紹介があり、学校の授業における著作権の扱いや、引用と自分の考えを区別する重要性などについて改めて確認することができました。

2.「Sagasokka!」の活用について

株式会社ポプラ社の上原てるみさんより、「Sagasokka!」のサービス概要や新規コンテンツ、授業における活用事例について紹介がありました。グループワークでは、「Sagasokka!」を活用した授業や新しいコンテンツの活用案について情報共有することができました。

調べる学習の支援について、学びの多い研修会となりました。各校へ持ち帰り、様々な教科での図書館活用へと活かしていきます。

知識の宝がつまっている 疑問「?」に応える図書館へ 花野井小学校

本校は、校舎から筑波山が見渡せる柏市北部に位置し静かな住宅街の中にあります。15学級児童数294名です。図書館は2階にあります。

低学年では楽しく・中学年では幅広く・高学年では進んで図書館を利用する取り組みを行っています。

♪教科をこえた学び♪

5月の暦の上で八十八夜に当たる日に、3年生は音楽で「茶つみ」の文部省唱歌を学びました。合わせて音楽専科の先生よりお茶に関する本の紹介がありました。子どもたちから「お茶にはいろいろな種類があるね。」など感心しきり。 千葉県の文化遺産に登録されている旧吉田家住宅公園で、田中中学校の1年生が茶摘みを体験しました。

☆本も心の栄養に☆

2年生は、そら豆の皮むきをおこないました。栄養士の先生が中心となって、絵本の読み聞かせのあとにそら豆の皮むきをしました。給食で出るので子どもたちは一生懸命です。図書館長のメッセージ「心のえいよう」に本が力をかしました。

〇疑問の答えはどこにあるのかな?〇

5年生は「情報ノート」の学習をしました。子どもたちは、疑問に思ったことを情報ノートの形にまとめています。図書館の資料や新聞を使って熱心に調べます。あらかじめ先生から出典を含めて情報の整理の方法を学びました。

✿アイデアあふれる図書委員✿

6月に入って雨の日を楽しくすごしてもらうために図書委員が中心となってイベントを開催しました。本探しゲームでは分類をヒントに図書館にきた子どもたちがこぞってチャレンジ。辞書引きやあじさいの折り紙、Sagasokka!を利用してのハテナシート、新着本展示会。どのイベントが楽しかったかな。

本との出会いをつなぐ 花さぽ(読み聞かせボランティア)

花サポ(花野井小ボランティア)による読み聞かせ活動。令和5年度は、約200冊ほどの本の扉を開いてくださいました。

令和5年の5月にコロナが5類に移行して早1年が過ぎました。

今できることや未来につなげられることは何かを考え、先生方の図書館活用と子どもたちの気持ちに寄り添うことを目標に、学校図書館は進化していきます。

学校図書館の本は柏第二中学校の宝です

柏第二中学校は、26クラス、生徒数807名、教職員65名の

柏市で一番規模の大きな中学校です。

学校図書館は二階にあり、窓から校庭がよく見えます。

秋には金木犀が香る落ち着いた場所です。

廊下には大型の書架があり、図書委員が学習に関する本を選んで展示しています。

校内ビブリオバトルチャンプ本や、図書館指導員のおすすめ本も並んでいます。

昨年度、すべての蔵書の購入年月日を確認し、廃棄基準に沿って除籍を行いました。

ゆとりのできた書架に新しいサインを入れ、利用しやすい学校図書館へと変わりました。

学校図書館以外の場所でも本が活用されています。

ここは被服室です。2年生の家庭科で利用されています。

このように本はどこの教室へも貸出し可能です。

図書館指導員の課題図書ブックトークの後に、読書感想文を書く本を探す2年生です。

迷っている生徒には声をかけて、一緒に本を選びました。

学校図書館の本は柏第二中学校の宝物です。

素敵な宝物、心に残る一冊を見つけに、ぜひ、学校図書館へ来てください。

豊かな心と確かな情報活用能力を育てる 松葉第一小学校図書館

松葉第一小学校図書館は、特別棟2階にあります。一番近い教室4-1からは45歩で行ける

距離です。今年度は700名の児童と職員が利用しています。

読書だけではなく、学習や委員会の活動場所として利用されています。

業間休みのなかよしタイムや昼休みには、本好きの子どもたちが集まり大賑わいです。

4月には全クラスでオリエンテーションを行いました。

利用方法を再確認し、分類クイズをしながら本のラベルについて学びました。

本のラベルを知ることは、情報活用能力を身につける第一歩です。

2年生のせいかつ「生きもの はっけん」で、やごについて調べました。

やごはかせになろう~やごのことをしらべよう~というテーマで、食べ物や住処など

図書とSagasokka!を活用し、グループごと分担して観察カードを作成し発表しました。

図書の調べ方やインターネットについて、指導員や先生から説明を聞いた後、タブレットを使用して

やごについてSagasokka!で調べます。やごの画像を確認しました。

今年度の図書委員会活動が始まりました。

早速、おすすめ本カードの作成に取り掛かりました。どのカードも丁寧に作成されています。

これからの委員会活動で読書イベントなどを計画していきます。

初めてのカウンター業務です。緊張したけれど、しっかりと仕事ができました。

今年度も学校図書館を活用できるように館内環境を整えて準備しています。

いつでも寄り添える学校図書館で松一小の皆さんをお待ちしています。

第1回 司書教諭・学校図書館指導員合同研修

5月28日(火)沼南近隣センター大ホールにて、令和6年度 第1回 司書教諭・学校図書館指導員合同研修が実施されました。

はじめに、指導課 平野課長より、柏市の学校図書館の存在の重要さについてお話をいただきました。

<研修内容>

① 「司書教諭と学校図書館指導員の役割について」指導課 羽山指導主事

司書教諭と学校図書館指導員は、学校図書館運営の両輪であり、協働し、連携していくことが重要であるというお話でした。改めて、司書教諭と学校図書館指導員の役割や共通理解しておきたいことの項目を確認しました。その上で分業ではなく分担して業務を行い、児童生徒の学習活動を支援する学校図書館を共に運営していくことが大切ということが分かりました。

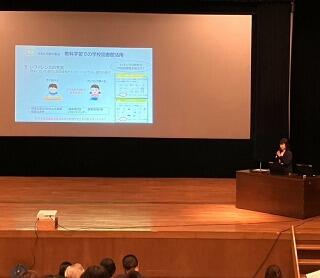

② 「柏市学校図書館 今年度の重点について」指導課 笹間教育専門アドバイザー

令和6年度の重点目標は、「教科学習での学校図書館活用」です。様々な教科で学校図書館を使えるよう5つの項目を掲げ、参考になる授業や方法を教えてくださいました。

「学校の教育課程の展開に寄与」する学校図書館を実現するために、様々な教科から図書やインターネット資料どちらも使いこなし、「調べる力」を身に付け、考えを深めることは、これからの社会を生き抜くための授業になります。児童生徒の主体的な学びを支えること、「健全な教養の育成」これが学校図書館の目的であると再認識しました。

③講演「学校図書館の活性化を図るⅡ ~問いと情報リスト作り+オリエンテーション~」

講師 足立区教育委員会 学校図書館スーパーアドバイザー

NPO法人学校図書館実践活動研究会 理事 藤田利江先生

今年度も藤田利江先生をお招きし、昨年度よりステップアップした内容で講演をしていただきました。普段子ども達に教えている調べ学習の指導方法や図書館の実践的な活用方法について、実際に体験しながら、声かけの仕方などについて教わりました。

調べ学習は、「問い」が重要であり、きっかけ作りに便利とされる多様な「考えるツール」を、また図書オリエンテーションでは、小学4年生で行うものを参考に伝えたいポイントなども含めて教えていただきました。「知らないことがわかる楽しさを子どもに体験させてほしい」とお話していました。「知る喜び」の体験が深い学びに繋がっていくと熱い思いのある講演でした。

講演の後には、今年度の取り組みについて、中学校区で話し合いました。

たくさんの気づきや学びがあり、共に研修を受ける貴重な機会となった研修でした。

例年通り、研修会場の2階でTRC図書館流通センター主催「子どもの力 図書館のためのブックフェア2024」が開催されていました。(期間:5月27日~5月29日)実際に手に取って選書ができる希少な機会です。研修前後に多くの司書教諭や学校図書館指導員が実際に本を手に取って意欲的に選書する姿が見られました。

今年度も学校図書館を支える司書教諭と学校図書館指導員が協働し、魅力ある図書館を目指して、様々な取り組みが始まります。

第2回新人研修・2,3年目研修

新年度が始まり1か月がたちました。

【新人研修】

5/9(木)AM 沼南庁舎において第2回目の新人研修が行われました。

授業支援、柏市立図書館との連携、実務について確認しました。

研修の内容は次の通りです。

・実務について・実習(学校図書館コーディネーターより)

・授業支援について(教育専門アドバイザー 笹間ひろみ先生より)

・柏市立図書館との連携について(指導主事より)

勤務が始まり1か月、緊張の中、新年度の進級処理やオリエンテーションを行い、久しぶりに同期の仲間と再会です。たくさんの笑顔が見られました。今日の研修で学んだことも自校の図書館で生かせるように新たな気持ちでそれぞれの勤務校に戻ります。

【2・3年目研修】

5/9(木)PM 沼南庁舎において2・3年目研修が行われました。

研修の内容は次の通りです。

・学校図書館の整備・実務の確認(学校図書館コーディネーターより)

・オリエンテーション報告

・授業支援の課題について(教育専門アドバイザー 笹間ひろみ先生より)

・今年度チャレンジしたいこと

今年度行ったオリエンテーションの報告では昨年度の経験を踏まえ、それぞれに工夫が見られました。今年度取り組みたいことは、勤務校に合わせて各人が考え、すでに取組みを始めていました。1.2年前に新人であった方々は、心強い仲間に成長しています。

他校の様子や、ほかの指導員の取り組みを知る研修は、とても貴重な時間です。仲間と一緒に学び、高め合いながら、これからも柏市の学校図書館を支える業務を続けていきます。

柏市大島田48番地1

04-7191-7369(指導課)