創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2022年9月の記事一覧

9月29日(木)柏市保健所による給食施設巡回

〇本校の給食施設を柏市保健所及び教育委員会事務局の職員が現場の状況を把握するために、巡回してきましたので、校長として同伴しました。給食室に入るためには、専用の帽子と白衣、マスクを着用し、手洗いと消毒を複数回行わないといけません。調理場の昨日の気温は30度弱でしたが、夏場は40度を軽く超え、灼熱状態らしいのは調理員さんから前から聞いています。

〇今日のメニューの中でも大釜でつくる呉汁(大豆、油揚げ、豚肉、小松菜、人参など)は、具だくさんで、かき混ぜだりクラス別の容器によそったりする作業が大変そうでした。そのようにして、いつも安全でおいしい給食をつくっていただき、あらためて感謝の気持ちがわいてきました。

須藤昌英

9月28日(水)生徒会役員選挙運動

〇今週の金曜日の生徒会本部役員を決める投票による選挙に向けて、朝や帰りの会で候補者とその推薦者による呼びかけや演説活動を行っています。

〇朝は各学年の生徒昇降口で立っての投票の呼びかけ、帰りの会ではリモート(図書室から配信)で、各教室に向けて演説(立候補の動機や当選した後の公約など)をしています。

〇生徒会活動は生徒による自治活動(当事者として自分たちの学校生活を点検&改善していく)ですので、このような民主的な活動によって、将来社会に出ても、自分たちの代表を決める選挙などに「無関心」にならないようにするのが目的です。

〇立候補している生徒も推薦している生徒も、真剣に取り組んでいます。そういう姿を見て、他の生徒も自立・自律することの大切さを学んでいると感じます。

須藤昌英

9月27日(火)警察と教育委員会事務局からの注意喚起情報

〇今朝七時半過ぎ、教育委員会事務局からの電話で、「柏市布施(京小町あられ工場付近)で、大型の甲斐犬が逃げているので、生徒の登校に注意を」との連絡があり、すぐに現場に向かいました。ちょうど現場近くで登校途中の生徒に会い、話を聞いたところ、「昨日あたりから家の人と犬が土手にいるね」と話していたようです。

〇パトカー数台と警察官が複数いましたので、話を聞きました。「近くに犬を多数飼育しているお宅があり、逃げ出した犬が戻っているか現在確認中です」とのことでした。8時を過ぎると生徒の登校はほぼ終わっており、教育委員会事務局と近隣の小学校へもその旨の連絡を入れ、学校に戻りました。

〇警察からは児童生徒の下校時刻までに、新しい情報があれば学校に連絡をしてもらうことになっています。無事に見つかってくれれば・・と思います。

須藤昌英

9月27日(火)ヒマワリで数学

〇この夏正門付近に、あすなろ学級の生徒が育てて咲いていたヒマワリを校長室に持っきてもらいました。種がびっしり詰まっているヒマワリの頭花を観察したことはありますか?よく見てみると、種が中心から外に向かってらせん状にびっしりと並んでいます。

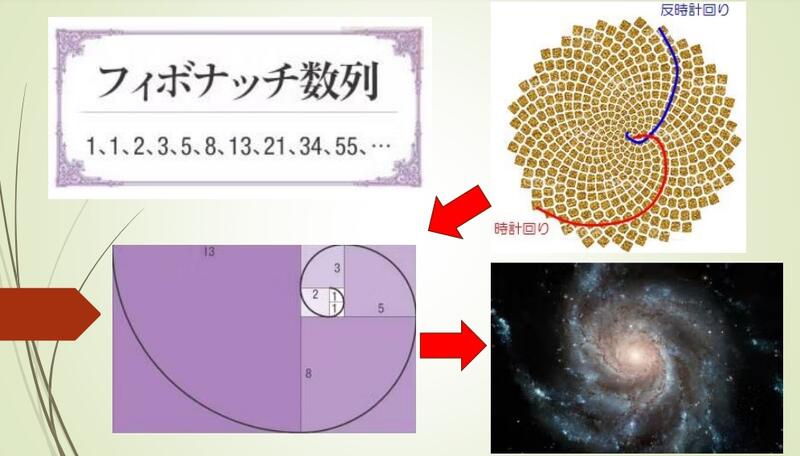

〇この中に、数学では有名な「フィボナッチ数列」が隠れています。言葉で説明すると、「直前の2つの数の和が次の数になって、これがずっと続いている数の列」となり、実際には、

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ・・・

と数字が並んでいます。この数列は、12~13世紀のイタリアで活躍した数学者レオナルド・フィボナッチが発見したということでこの名前が使われています。

〇ヒマワリに話を戻すと、その種は中心から外側に押しながら生まれます。そしてフィボナビッチ数列に従う事で、種は真ん中だけがびっしりなっていたり、外側だけがはげた状態にもならず、平均的に隙間なく、ヒマワリの顔の部分の面積に最大限詰められているのです。この不思議な法則は、ヒマワリ以外にも、植物の葉や花びらの付き方,木の枝分かれ,更には台風の渦の形など自然界に沢山隠れています。ある本には、「ヒマワリは種を少しでも多くつけて子孫を残そうとして、このように効率のよい種の配置になっている」とも書かれていました。

〇さらに若い頃、このフィボナッチ数列に関することを調べていた際、「ヒマワリの描くらせんを拡大すれば、その形は銀河系宇宙のらせんとも重なるという」という部分を読んだ時、その壮大な話になかなかその時は想像がつかなかったのですが、今ではこれは理屈ではなく、「フィボナッチ数列は、生命の根源をも担う神聖な数なのかも逸しれない」と少し情緒的に理解するようになりました。身近な自然と数学のつながりは不思議ですが、面白いです。

須藤昌英

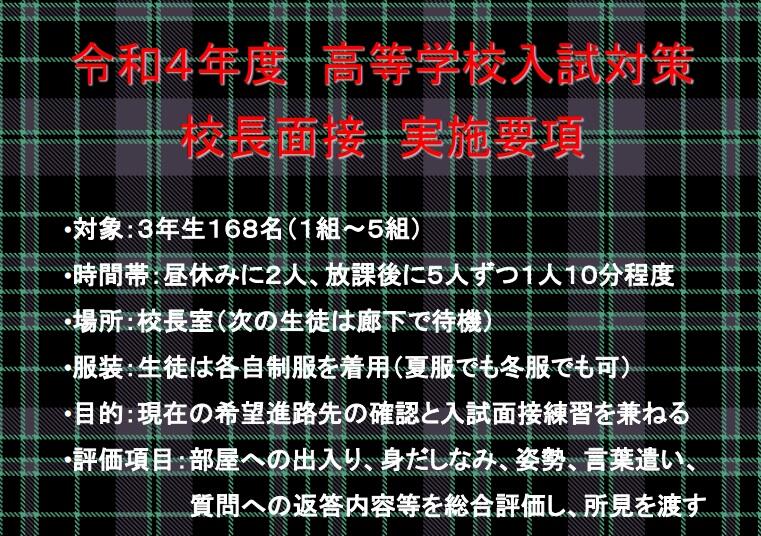

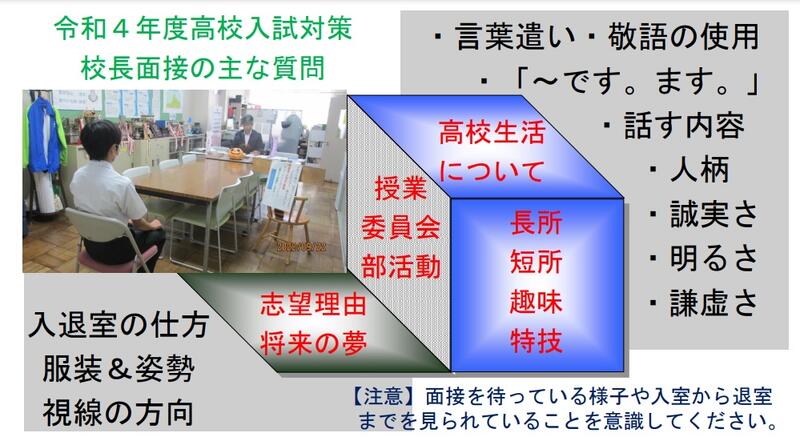

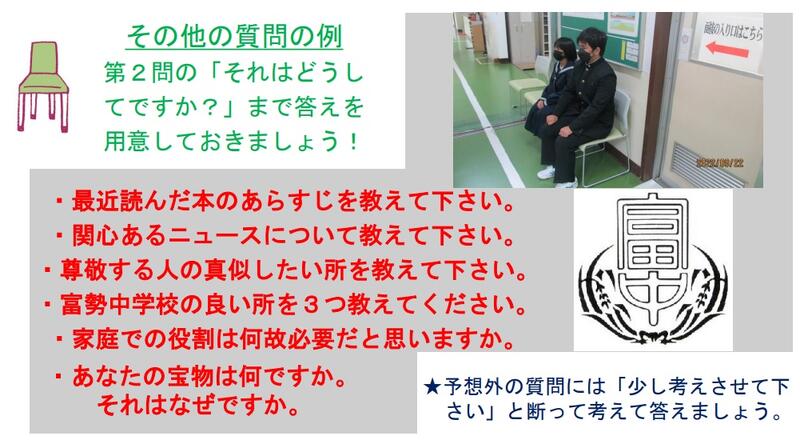

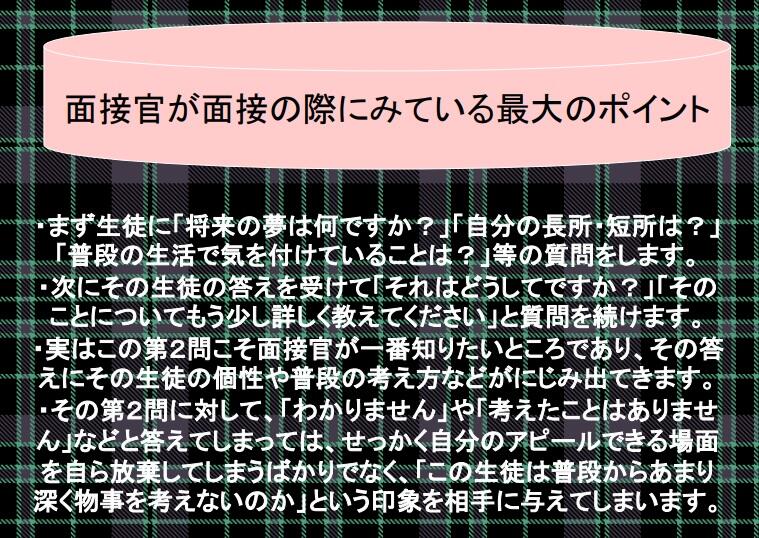

9月26日(月)校長面接を開始しました(3学年)

〇先週から校長室を面接会場にして、3年生一人ひとりと「面接練習」を行っています。一人あたり10分以内ですが、こちらからいくつか質問をし、その受け答えに対してアドバイスをしています。生徒は真剣な表情で、取り組んでいますので、こちらも一層真剣になります。

〇来年の3月10日の卒業式まで、あと半年をきりましたので、教職員とともに生徒の進路決定にかかわっていきます。

須藤昌英