文字

背景

行間

最近の出来事 令和7年度

大掃除の季節 お掃除コンテスト1日目

今週の掃除時間は2回。その掃除時間に取り組む姿勢、仕上がり具合、後片付けの3項目でチェックを受けて得点化される、お掃除コンテストが開かれています。

どの掃除場所もいつもより真剣さが高まっています。もっともっと集中して掃除できる力をもっていると思いますよ。17日は、さらに集中した掃除をして、学校をきれいにしましょう。

学校公開日 2日目

学校公開日2日目も多くの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。

今日は、4年生に対する命の授業を、昨日の菊地省三先生の授業同様に、他の学年の保護者の皆様もどうぞ・・・とご紹介して、地域学校協働活動本部の命の授業ボランティアの皆さんのお手伝いをいただきながら実施しました。

性に関するしっかりとした学びをしながら、大人が子供たちと一緒になって寄り添っていくことにより、子供たちが誤らない生き方をしていけるよう、保護者も一緒に学んでいく機会としました。ボランティアの皆さんの活動で、他教科の学びと結び付けたり、読み聞かせと結び付けたりして、地域保護者も一体となっていけるものとしていきたいと思います。

今日はその後、学校歯科医の先生からの歯の健康を守る授業も行われました。歯科医の先生が直接子供たちに指導するのは、初めての授業です。

実際の歯の写真や、クイズなどを取り入れながら、わかりやすく歯の健康について学ぶことができました。

その後は保護者向けに、歯の健康を守ることが、昔と今との考え方の違いなどを踏まえながら講話を行っていただきました。

今日は、養護教諭や栄養教諭も授業を行いました。

1年生の教室では、養護教諭による歯の正しい磨き方の授業を・・・

3年生の教室では、栄養教諭による、給食献立を使いながらの栄養の授業が行われました。

一人1台端末を利用した一人ひとりでの歌の練習場面、総合的な学習の時間で調べたことの発表など、各学年の普段の学びの姿を展開しました。

昼休みには、イベントボランティアの皆さんが企画してくださった謎解きの答え合わせが体育館で行われ、参加した子供たちには景品の赤青鉛筆がプレゼントされました。

2日間の学校公開にご来校いただき、ありがとうございました。オンラインでの評価シートへのご回答もよろしくお願いいたします。

学校公開日 1日目

今年から授業参観日は、4時間目を除く全時間を公開する学校公開日としています。2学期は2日間連続での学校公開日。11月に体育館工事が入っていたため12月のこの時期となりました。

1時間目から保護者の皆さんが来校されて、普段通りの時間割での授業を参観されています。

各学年で実施している「地域の担い手を育む」をテーマにした生活科や総合的な学習の時間の中間発表は、学校公開日の目玉の授業の一つです。

学校公開日に合わせて、保護者と子どもと一緒に学べるような、普段と異なる授業も展開します。6年生の教室では、日本全国の学校を回りながら、子供たちに生きる力を与えてくださる授業名人の「菊地省三先生」に「大人(たいじん)になる」というテーマで道徳の授業をしていただきました。

6年3組で授業をしてものを他のクラスにはオンラインで同時配信をして、一緒に授業を受けました。

一人ひとりが気持ちよく過ごせる学級にとって大切なことを、子どもとのやり取りの中で意識化させて・・・3月17日の卒業式に向けて、大人になるとはどういう心をもっていくのか、一人ひとりの子どもたちにじっくりと考えさせてくださいました。

6年生と記念写真をとりました。一人ひとりの感想を交流しながら大人への道を歩いてください。

明日は、助産師さんの命の授業1・2時間目 学校歯科医の先生の歯の健康の授業3時間目を行います。

2年生 富勢3校「街探検の交流会」

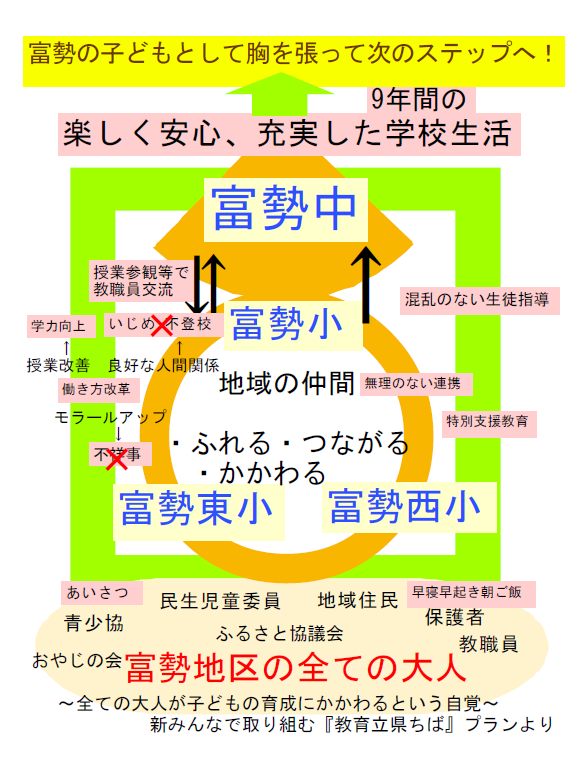

富勢地区小学校3校は、「地域の担い手を育む」をテーマに生活科と総合的な学習をすすめています。それぞれの学校が取り組んだことを、3校交流会でお互いに発表しあい、交流を深めていこうという取り組みも今年から本格的に始まりました。

今日は2年生の街探検をした内容を、3校で発表しあいます。富勢西小学校に集まって交流会を行いました。

30分ずつ、発表と聞き手に分かれて交流会を行いました。西小や東小が調べたお店で行きたいところは見つかったかな?西小と富勢小と両方同じ場所を調べたところもありましたね。

西小までは歩いて10分すこしです。これからもたくさん交流をしていきたいですね。

赤い羽根募金 落ち葉清掃

児童会や委員会の子どもたちが、朝の登校後の時間に活躍をしています。2日と3日は、赤い羽根の募金活動を行っていました。

2日間の募金額は、1万4000円ほどになりました。社会のために使ってもらえるように赤十字を通じて寄付をしました。

最近の校庭では、高学年の美化委員会を中心にボランティアの子どもたちが銀杏の落ち葉を清掃しています。

誰かの助けになる行動を、自分で考えて、自分たちで計画をして行うこと。そういう行動力が大人になってから必要となる力です。奉仕活動に多くの高学年が参加してくれるような、そういう富勢小学校にしていきたいですね。

おはなしの部屋 昼休み読みきかせイベント

ボランティアのおはなしの部屋のみなさんが、昼休みにペープサート人形劇のイベントを開いてくださり、200人ぐらいの子どもたちが物語の世界を楽しみました。

「ゴリラのパン屋」というお話・・・

お話に引き込まれて・・・ゴリラのパン屋さんの中に・・・

後半は、校長先生の拡大絵本の読み聞かせで「まどからおくりもの」五味太郎

楽しいお昼休みでしたね。

1年生 昔の遊び教室

昨日のしゃぼん玉に引き続いて、1年生は昔あそびも生活科で行いました。地域の方や富勢幼稚園の方と合わせて15人のボランティアの方々に、昔のあそびを教えていただきました。「こま」「けん玉」「おはじき」「はねつき」「おてだま」「あやとり」です。

教えていただきながら、だんだんできるようになって、楽しかったですね。

1年生 しゃぼん玉教室

1年生の生活科では、しゃぼん玉を使って、しゃぼん玉を作る道具の形と出来上がるしゃぼん玉を比べたり、想像したり、遊びながら学んでいきます。

しゃぼん玉の教室をプロで行っている石井さんを招いて、ものすごくたくさんの種類のしゃぼん玉を体験しながら学びました。

いろんなしゃぼん玉を作る道具を紹介してもらったあとは、自分たちで好きなしゃぼん玉をつくってたくさん飛ばしていきます。

体育館の入口で風が吹かないところでは、人がすっぽりと入るしゃぼん玉もできあがり・・順番に入ってすごさを体験しました。

いろんなしゃぼん玉でたっぷりと楽しみました。業間休みには、他の学年の人たちも楽しませてもらいました。

6年生校外学習 国会見学

6年生の校外学習、科学技術館と国会に行きます。朝7時10分集合7時20分過ぎには出発をしました。

今日は、衆議院の議員会館内で昼食をいただく予定です。そして参議院で模擬国会も予定されており、昨年までの内容よりも一歩踏み込んだ内容になっています。

バスの中ではバスレクを楽しみながら、首都高速の渋滞は激しく、三郷―小菅100分という道路情報の中をバスはノロノロと進んでいきます。

予定よりも10分遅れで科学技術館に到着しました。ここではグループで活動します。薬のところを見たい、地震のところをみたい、とそれなりに目指すコーナーはあるようですが、1時間という限られた時間で、思い切り体験するためにグループ活動が始まりました。

科学技術館はじっくりと解説を読みながら体験すると、ほんとうに科学のおもしろさが見えてきます。ぜひ、また家族で来てほしいところですね。

12時前には、国会裏にある衆議院第二宿舎に到着しました。ここでお昼をいただきます。今日の見学やお昼の場所の確保にご尽力いただいた柏市から選出の国会議員の本庄氏もご挨拶に来てくださり、国会では法律を決める、税金の使い道である予算を決める、と国会の役割についての説明もしていただきました。

お昼のカレーは、国会の味がしましたか?おいしかった、もっと食べたいとの感想です。

昼食後は、議員会館を出て向かい側の参議院に向かいました。参議院の国会体験プログラムを江戸川区立西一之江小学校と富勢小学校の2校で行いました。

法律ができるまでの流れにそって、委員会と本会議の流れを体験します。西一の江小の10人と富勢小の8人の代表者が国会議員となって話し合いを行います。富勢小学校からは委員長の役割が割り当たりました。

最初は国会での実際の様子を動画で見ました。

その後は内閣委員会の審議を行いました。未成年者禁酒禁煙法の審議について、本当の審議に従って作成したシナリオによって審議を再現しました。提案した議員の説明が続きます。

委員として参加している国会議員の質問が続きます。

委員会では全会一致で法案は可決されました。

いよいよ本会議です。内閣委員長が法案の審議経過を説明して、議長の裁決に全員で賛否を押しボタンで投票しました。

これは本当の国会本会議と同じ方法です。

法案は反対もありましたが、可決されました。未成年の禁酒禁煙を反対したのは・・・誰?だったのだろう・・

体験プログラムを終えると国会見学です。厳重な警戒の中を参議院の傍聴受付を通って見学コースに入りました。

本会議場では、傍聴席に着席して音声案内を聞くことができました。見学人数が多くなると、素通りで説明なしになることが多いのですが、今年はラッキーですね。

国会の中を見学しながら歩き、中央広間の、伊藤博文、板垣退助、大隈重信はわかったかな?

国会前の正門まで歩いて、記念写真を撮影して、国会見学が終わりました。国会で仕事をするようになりたいと思った子がいるとうれしいですね。

秋とあそぼう交流会

1年生と来年1年生に進級する幼稚園・保育園の年長児たちとの交流を行いました。

富勢幼稚園・富勢保育園・柏ひがし幼稚園・わらび保育園の4園の子どもたちが交流に訪れてくれました。

1年生はしっかりとルールを教えてあげたり、あそびかたのコツを教えてあげることができていましたね。

4年生 総合的な学習「富勢の安全マップ」

4年生の総合的な学習の時間に、高野台公園で実施されている地域の夏祭りのことについてインタビューを受けていただくために、高野台町会の阿部様にご来校いただきました。

また、富勢小学区や柏市の交通安全に関するインタビューを受けていただくために、富勢駐在所の警察官後藤様にご来校いただきました。

夏祭りを継続するために、いろいろな工夫をしていること、人手不足でも地域のためにがんばっていることなど、インタビューで聞くことができました。

富勢学区で交通事故が多いのは農道だと意外な事実がわかったり、警察が様々な工夫をして事故防止に努力していることがわかったり、地域の人たちに何を発信していくかが、見えてきたようです。

お話の部屋ウィーク

昼休みにボランティアの「お話の部屋」の皆さんが、お話の部屋ウィークを開いてくださっています。今日は初日。面白いお話がテーマで、二つの読み聞かせがありました。

今日のスーパーゲストは教頭先生でしたが、お休みだったので校長先生が関西弁で読み聞かせてくれました。次回は教頭先生のお話をききましょうね。

県立柏高校天体観測会

11月15日の土曜日の夕方から、県立柏高校で天体観測会が開かれました。富勢小学校からも多くの親子で参加して、天文についての色々なお話を聞いたり、高校生の手作りプラネタリウムで星の話を聞いたり、屋上の天体望遠鏡で土星やその他の星を見たり、楽しい時間を過ごしました。

理数科の関谷先生は。JAXA出身で天体のお話はほんとうにおもしろい、すーっと引き込まれてしまいました。夏休みの理科教室や調べる学習教室にも、関谷先生と天文部をはじめとする生徒さんたちが来てくれていましたが、まさに学びの面白さを知っているから、子供へのサポートも楽しかったですね。

手作りの機械でのプラネタリウムは、ここまでできるかという逸品。大きなドームがあるので、学校でもやっていただきたいですね。

屋上での天体観測には、4台の天体望遠鏡に列をして秋の夜空を楽しみました。

5年生 日立イノベータープログラム中間発表

5年生は「理想の学校」に向けての探求的な学びを富勢西小学校と一緒に展開しています。今日はその中間発表会でした。

それぞれのグループごとに、自分たちで調べたり、アンケートをした結果などを基にした発表をしました。

発表後には、日立の社員の方々から、さらに自分たちの考えが伝わるようにするために、何が足りないのか、どういう構成で伝えるとよいか、次回の最終発表に向けて、優しくも厳しいご指摘をいただきました。

さあ、ここからが正念場です。

しいすまの子どもたちは4校交流をしました

「しいすま」の子どもたちは、朝から歩いて富勢中学校へ行きました。富勢4校の交流会です。それぞれの学校がリーダーになって、みんなで楽しくゲームなどをしました。富勢小学校はトップバッターを担当して、「オセロひっくりかえしゲーム」4校のみんなは、白と黒の板を返しながら楽しく遊びました。

富勢中学校は、「もうじゅうがりにいこうよ」です。文字の数に合わせてグループを組んで、他の学校の人たちともグループになって遊びました。

たくさんの友達と交流すると楽しいですね。

3年生校外学習「昔のくらし」を学びました

本日3年生は、さわやかな秋晴れの下、「房総のむら」に行ってきました。「これは何だろう?」「この道具はどうやって使うんだろう?」「えっ?今とぜんぜんちがうじゃん!」子どもたちは初めて見る道具や今と全く違う暮らしに触れ、充実した体験活動を行うことができました。

午前中の活動は街並み散策。敷居を踏まないよう恐る恐るまたぎ、様々な商店を見学しました。

鍛冶屋では、鉄を熱して刃物を作る工程に驚き、商家では、階段の下が引き出しになっている様子に感心していました。

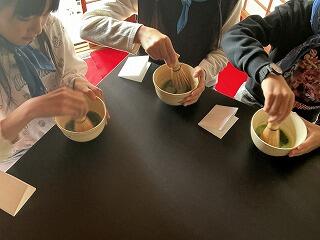

コース別活動では、「茶道体験」「竹紙でっぽうづくり」「千代紙ろうそくづくり」を体験しました。

茶道体験では、初めての作法や茶菓子、抹茶に興味津々。どきどきしながら一つ一つ丁寧に行いました。

紙でっぽうづくりでは、竹の加工に悪戦苦闘。完成した紙でっぽうで的あて遊びをしました。

千代紙ろうそくづくりでは、火の歴史やろうそくの種類などを学びました。ろうそくづくりでは、好きな模様の千代紙を選び、思い思いの形に切って、土台に貼り付け、完成です。

午後は、「農家の風景」の散策です。昔の農具や遊び道具、水車小屋の仕組みに感動。お祭り広場では祭り太鼓をたたいてみたり、道中では庚申塔を見つけ、手を合わせたりする姿も。

5年生 農業で起業された方からお話を伺いました

5年生の総合的な学習「地域の担い手を育む~富勢農業編~」は、本格的な活動に入ってきました。

今日は、民間企業で働いたけれども、農業を志して起業された3人の方を招いて、それぞれの方の農業への想いを伺う企画です。昨年度からお世話になっている「とねぎファーム」の後藤さん、林間学校のスクールヤードでお世話になった「ベジLIFE」の香取さん、富勢地域で今年起業された「株式会社のうふく」の佐々木さんの3人の方々です。

再生産価格で買ってもらうための工夫や、ねぎを育てる思いを聞き、様々な質問をさせてもらいました。

様々な野菜を作り、直接買ってくれる人としっかりとつながる売り方をして、野菜の良さや価値を伝えてくれるお話。

農業大学校で学び、大手企業を退職して、福祉と農業をしっかりと位置付けていこうとするお話。

農業は大変だというイメージがありますが、これから先の社会で農業が無くなった世の中など、絶対にしてはいけない世の中ですね。今日は3人の方々の様々な工夫や、おもしろさ、大変さを聞いて、少しでも農業に関心をもって食を考えていけること、期待しています。

家でも農業についてお話をしてみてください。

5年生の新米でお世話になっているボランティアさんへの感謝給食

5年生が収穫したコシヒカリを使った2回目の給食。今回は、街探検などの学習活動とも重なる日で、日頃からお世話になっているボランティアの皆さんに給食を召し上がっていただき、感謝の気持ちを伝える給食となりました。

朝の見守りボランティア、丸付けボランティア、書写の時間ボランティア、図工の時間ボランティア、家庭科のミシンボランティア、各学年の生活科・総合的な学習のボランティア、40名近い方にお声かけをして、今日は19名の方にご参加いただきました。

2年生から5年生のクラスに分かれて入っていただき、給食を一緒に食べました。

ボランティアの皆さんにお会いしたら、しっかりとあいさつをしたり、お話をしたりして、感謝の気持ちを伝えていきましょう。

4年生 不思議図鑑をつくろう!

4年生は国語の学習で「不思議ずかん」をつくっています。自分たちで不思議なものを見つけて、それを説明する情報を本や写真、百科事典などで調べて、わかりやすく写真と文章でまとめていく学習です。

今日は、今までつくった組み立て表をもとに、伝えたいことが伝わるかを確認して、実際に図鑑づくりに入っていく授業でした。この授業にも組み立て表を見て、わかるよ!少しわかりにくいね・・・と聞いてくださるボランティアさんに協力をいただいて授業を行いました。

ボランティアの方には、事前に担任から説明をして参加していただきました。子供たちも一生懸命に自分の考えを説明してわかってもらっていました。

2年生 街探検のお礼に18か所訪問しました

先月に18の事業所を訪問させていただき、素敵なことをいっぱい発見した2年生。

今日は、いろいろ調べさせていただいたことをもとに、自分たちが学んだことをポスターにまとめて18か所の事業所さんにお届けしました。

ボランティアのみなさんに付き添っていただき、グループごとに目的地をめざします。

金子米店では、飼い犬も迎えてくれることを知っています。しっかりとお米屋さんのすてきを伝えることができました。

コモダエンジニアリング社さんでは、大勢の社員のみなさんの前で、しっかりと話をして伝えることができました。一人ひとりが、この学習を通じて成長したことを感じます。自信をもってお話したり、発表できるようになっていきましょうね。

各事業所の皆様、ボランティアで付き添ってくださった皆様、ありがとうございました。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。