文字

背景

行間

令和 7 年度 校長室より

富勢小校内研究 一人1研究の発表会

今日は4時間で下校として、午後は教員の研究日として位置付けて、今年実践した各学年の生活科・総合的な学習と関連させて実践した、一人1研究の実践発表会を行いました。

授業研究はどの学校でも行いますが、研究授業を行って終わりということが通常で、学習を振り返り、総合的な学習との関係や、次年度に実施するならば、こういう授業に、というような提案まで考えることはほとんどありません。

しかし、今、学習指導要領で求められているのは、学習と学習のつながりや、学習を通して培われる子どもの力の関係、そしてよい実践は真似てどの先生も行っていく、といったカリキュラム・マネジメントが強く求められれています。 社会が変わる中、私たちの授業も変えていくことが求められています。

13:30分から最初は各教科に分かれて、授業研究のあとどのように展開したのか、実践から何を学んだのか、担当の指導主事の先生を交えて報告です。

その後は、5ブースに分かれて、5回に分けて、一人ひとりが実践プレゼンを行いました。今までは同じ教科を選択した者同士しか交流がありませんでしたが、それぞれの自分が興味を持つ実践のプレゼンを聞き、時間があれば質疑応答が繰り返されました。

今日は地域学校協働活動本部に入っていただいている、地域の方や保護者の方も数人参加してくださり、また、つくば教員研修センターの職員や東京家政大学の先生も参加してくださり、外部にも開いた中で、一人ひとりの先生たちは、熱のこもった実践発表のプレゼンテーションをしました。

実践発表後は、本校の研究に関わっていただいた先生方から、各教科で培う力と総合的な学習との関係や、実際の社会で使える学力としていくためのお話を、11名の先生方からいただきました。

〇〇がわかる、できる、というようなレベルで学力をとらえがちですが、わかる・できるに向かうプロセスの中で培われる力こそが、本当に社会で活用できる力になるということが、よくわかる時間でした。夏休みから半年、本校の研究に伴走してくださった先生方、本当にありがとうございました。

2月20日の教育ミニ集会では、生活科と総合的な学習の時間についての本年度の実践報告と来年度の計画をプレゼンします。ぜひ、みなさんご参加ください。子どもたちも参加してください。

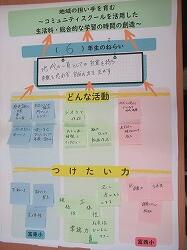

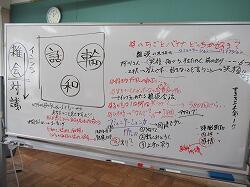

富勢地区小学校合同研修会 2 生活・総合の実践からつけたい力をブレスト

相馬先生のご講話のあとは、富勢小・東小・西小、そこに県立柏高校の先生方も8人ほど加わって、各学年ブースに分かれてワークショップを通して、目指す子どもの姿を明らかにしていきました。

各学年、それぞれの学校でどのような活動を通して、どのような力を育もうと実践しているかを出し合っていきます。

最後は学年ごとに目指す姿を確認して、発表し合って、来年につないでいきます。

1年生 こんなことができるようになった と自分の成長を実感できる

2年生 地域の一員だと感じ 地域を知り、伝え、聞く。

3年生 地域の良さや価値を知る。

4年生 つながりを楽しむ

5年生 自分の身の回りに興味関心をもち、自ら課題を見出し、解決に向けてあきらめず取り組むことができる

6年生 地域の一員としての自覚を持ち、失敗を恐れず自分の力をいかす。

最後は、参観された県立柏高校の山田校長先生から講評をいただき、小と高が探究でつながっていくことを実感する合同研修会となりました。

富勢地区3小学校合同研修会 1 探求学習の講話

探求学習の講話は、県立東葛高校・県立柏高校などで生物の教師として教鞭をとられ、現在は芝浦工大附属柏中学高等学校で講師をされている、相馬 融 先生をお招きして行いました。

ご講演の骨子は以下の内容です。

探求学習の意味論 考えのプロセス

これは一人一人が異なる。異なるペースで異なる学び方でおこなっていく。そういう学びが必要。

それに対して、人口が多い状況の東アジア圏では集団指導が多く、集団学習として定着していた方法である。

欧米は個別学習を進めてきたのは、人口の状況がアジアとはが大きく違うからである。

全ての人にとって探究が必要なのか

オリジナリティーが全員に必要か。模倣も大切

宮崎のニホンザルに、餌として砂の上に芋をまくと砂がつく。食べずらくなる。その中で若いサルが芋を海に投げ込んで、砂を落とし塩味をつける。おいしく食べられて若いサルはまねる。しかし老いているサルは真似をしない。でも10年たつと世代交代で洗うことが一般的になっている。オリジナルの文化になっている、模倣がオリジナルにつながっていく。

一斉指導が悪いことではない

基本的な学びには、一斉指導の形があっている。全ての教科をどの時間もアクティブラーニングにする必要はない。

教材研究は子どもをサポートすることがそのまま教材研究である。子どもと一緒に楽しんで学んでいくことが大切。

指導体制をどうするか

スタッフは多い方がよい。だから、学校を超えて合同で指導することもよい。ボランティアに手伝ってもらう環境づくりもよい。しかしボランティアには手を出し過ぎない関わりをお願いしていくことが必要。

探求のテーマをどう決めてもらうか

子どもたちのグループ構成は3人がベスト。4人は一人が遊んでしまう。テーマ設定でダメなものはダメだときちんと指導する。テーマが決められないことも個性と捉える。その中で、ある程度は教師の側で用意して、それをテーマとしていくことも大切。

留意すべき視点

SNS依存で簡単に調べて答えに行きつく、試行錯誤を経ない学びを正していく。見る、読むという情報収集手段に偏っている。手を使い、足を使い、メモを取っていく習慣をつけていく。発表でのプレゼン力は必要か?小学校では、プレゼン力まで問わなくてもよいのでは。

探究型の学びで見えてくるもの

長期間の観察ができるか。記録をきちんととれるか。数字の羅列から、レポートにまとめる価値を見出せるか。

探究型の学びの楽しさ

今年は何をやろうか、という子どもが一定数出てくることで大成功。5年後20年後に探究の経験が花開けば素晴らしい。そういう息の長い学びの姿である。

わかりやすいお話で、大変参考になりました。教師自身が探求を楽しむことが子供たちの探求力を育てていくことになりますね。

地域学校協働活動ボランティアデーの17日

今日は地域学校協働活動本部の方々の動きで、大きな支援作業に総勢25人ものボランティアの方が集まって、一気に仕事を終了させてくださいました。授業支援をしてくれた高校生を含めると37人ものボランティアに支援をいただいた一日でした。

外では、花ボランティアの皆さんの呼びかけで、保護者7名が集まってくださり、子供たちのドリームフラワープロジェクトで、植えきれていないところの花壇の花を植えてくださりました。

後半は、最後に残った500株近い苗をプランターに土を入れて、卒業式の装飾用にプランターにセッティングしてくださいました。

寒くなり、苗も最後の状況だったので、大変助かりました。12時半過ぎまで作業をしていただき、すっかりと終了。これから陽だまりの中で大きく花を咲かせていきたいと思います。

図書館では、5年ぶり以上の蔵書点検を行い、午前2時間、午後2時間の4時間ですべての蔵書のバーコードを読み取ってもらいました。

大人の力でなければできない作業で、地域の方々を中心に読み聞かせボランティアの方も加わって完了することができました。

すぐ隣の部屋では、毎週水曜日に来てくださっている〇つけボランティアの4名の方が〇つけを支援してくださりました。

ボランティアではありませんが、就労支援の方々が全教室の廊下側窓をきれいに清掃してくださり、年末を控えて学校がきれいになってきました。

様々な点で、学校では人が必要になっています。

学校公開日1日目 菊地省三先生と集う&くすのきサポーターリーダー会

3時間目の6年生に向けた道徳の授業後に、本校保護者を対象にした懇話会を開いていただきました。

6名の保護者のみなさんと子どものコミュニケーションのこと、子どもの育ちに関わることなど、円卓で学べる機会となりました。

同じ時間帯では、くすのきサポーターリーダー会=地域学校協働活動本部の12月例会が開かれました。各ボランティアの活動報告と、地域学校協働活動本部をPTAに替わるしっかりとした学校支援団体としていくために、NPO化していくたたき台となる情報交流を行いました。

短時間でしたが、有意義な会議でした。

AIによる会議要約を掲載します。

くすのきリーダー会 12 月会の要約:

主要議題

• 地域学校共同活動の NPO 法人化について議論

• 文科省が NPO 化について問題ないことを確認

• 年間の運営費用確保が必要

• 法人化に向けたスケジュール案を提示

各ボランティア活動報告

• イベントボランティア: 12 月 1 日にイベント情報掲示、保険加入期間を 4 月-3 月に

変更

• 花いっぱいボランティア: 花壇の品質向上活動を継続

• 命の授業ボランティア: 4 年生対象の助産師による授業を実施予定、3 月以降に候補

者との顔合わせ

• 読み聞かせボランティア: 各学年 2 回実施、12 月にクリスマスイベント予定

• 安全ボランティア: 全クラスアンケート実施中、12 月 17 日までに回収完了予定

その他の決定事項

• 学校評価アンケートを 12 月中に実施(地域共同活動に関する設問を追加)

• 1 月 17 日の地域文化祭で 6 年生が音楽発表会に参加

• NPO 法人化に関する不明点・懸念事項の収集を継続審議

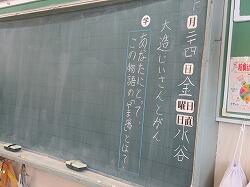

一人1研究の授業研究会 第3回目

富勢小学校では、教育課程創造につなぐ一人1研究の研究授業を行っています。21日は授業研究会としては最後となり、特別支援・音楽・算数・国語・体育の授業展開がありました。

特別支援学級はすまいる4クラスが協働して、「すまいる万博」を開催しました。運動ブースやことばブースなど、子供たちが考えたコーナーでお客様を迎えてくれました。なかなか内容も楽しく、地域の方々も楽しませてもらいました。

音楽は4年生の歌の授業。くすのき音楽祭が無くなり6年生を送る会を音楽発表として位置付けていくために、合唱や合奏の指導をどのように進めていくかという点も音楽の授業のポイントです。

国語は3年生の絵文字を活用していくためのプロジェクト「プロジェクトE」で話し合いの方法を学んでいます。自分の意見の根拠となる写真や動画なども用意して話し合いが進められていました。

算数は5年生の割合。ネギの値段が、1本98円 2本(200g)198円 一袋(15本)1460円 さあどのネギがお得か? 1本あたり、1gあたり、1袋あたりと単位量を変えながら比較していきます。どう計算すればよいか、友達と協力し合う子、先生の周りに集まり一緒に考える子、一人で取り組む子、それぞれの学び方でアプローチしていきます。

体育は外でTボール。自分たちで考えた作戦を活かしながら、力を合わせてゲームに挑戦していくベースボール型のボール運動を教材とした学習です。

授業後はそれぞれの教科ごとに集まり、指導主事の先生方と一緒にリフレクションを行いました。

リフレクションの結果も生かして、来年1月に次年度に活かす学習として相互発表を行います。

地域学校協働活動本部「くすのきリーダー会」

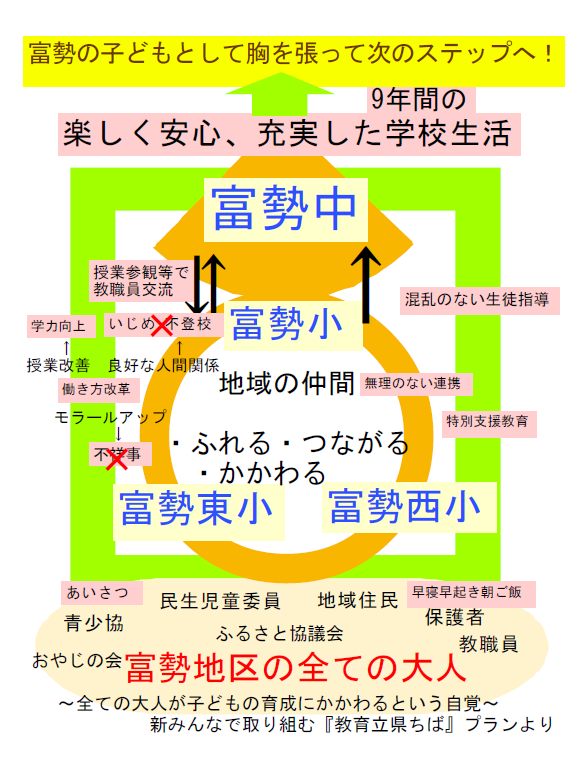

PTA本部の停止に伴い、学校支援及び保護者活動の調整機能を果たす役割として、コミュニティースクールに設置される地域学校協働活動本部を今年度より新設し、今後に向けた協議を進めています。

現在は、学校運営協議会委員、PTA元本部役員、PTA元委員会の保護者代表、地域から町会長代表、商店会代表、地域NPO関係の方々にご参加いただき、今後に向けて話し合いを進めています。

10月の会では、地域学校協働活動本部とNPOを関係させていくこと、来年度富勢小学校が文部科学省の時数特例校として次期学習指導要領で求められる教育課程編成のあり方に向けて進めていくことの説明と協議が行われました。

第2回 校内授業研究会をクラブ地域移行の日に行いました

今日の授業研究は、8教科12授業の展開で、1時間目から5時間目まで行いました。詳しくは

第1校時 算数 1年 「おおきいかず」

第2校時 算数 1年 「おおきいかず」

理科 4年「わたしたちの体と運動 パワー~骨と筋肉のひみつを探ろう~」

体育 6年「病気の予防・啓発ポスターを作成しよう」

外国語 5年「At restaurant. -富勢直売会に向けて-」

第3校時 算数 2年 「かけ算(2)九九をつくろう」

図工 6年 「つなげよう!わたしたちの理想のまち~ジオラマで描く未来の富勢~トミセクラフト~理想のまちをジオラマで建てよう~」

理科 6年「てこのはたらき テ。~てこさえあれば地球だって動かせる~」

国語 支援「秋のかるたをつくってあそぶ~かるたづくりを通して、秋の言葉を集めよう~」

第5校時 自立活動「交流会で仲良くなろう!~オリジナル名刺を作ろう~」

社会科 「江戸幕府と政治の安定」

授業研究は、生活・総合との関連を教科指導で意識しながら組み立てていきます。それができているか、6時間目に研究協議を各教科ごとに行います。

この時間帯は、地域の方々やNPOの方々による4年生以上の子供たちのクラブ活動が行われています。地域支援により、教員の研修時間も捻出しています。

子どもたちの学びを充実させるために、地域とも一体となって授業改善に取組んでいます。

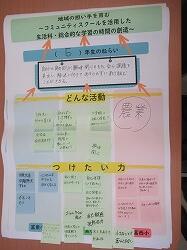

第1回 授業研究会 「教育課程を創る1人1研究」

富勢小の授業研究は、教育課程創造につなぐ一人1研究の研究授業として、次のようなねらいをもってそれぞれの先生が教科と教材を選んで授業研究を行います。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〇本校のめざす児童像 挑戦し やり抜こうとする子

〇本校の研究主題 地域の担い手を育む

~コミュニティスクールを活用した生活・総合的な学習の時間の創造~

〇総合的な学習の時間との関連

各教科で学ぶ資質・能力と各学年で実施する総合的な学習の時間等で学ぶことの関連。

総合的な学習における表現や、必要となる知識・技能との関連。

子供たちにとって、オーセンティックラーニング(真の学び)を創造する。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今日は、1回目として図工・国語・体育の授業展開がありました。

1時間目は4年生の図工です。総合で地域の中から様々な危険個所を見つけ、危険を促したり改善したりするポスターを図工で作成していきます。そのためのデザインや色遣いなどの基本を学んでいく授業です。

子供たちはいろいろなポイントを見つけたようですね。活かしていけるようにしていきましょう。

2時間目は4年生の国語で「ショートショートを書こう」です。ショートショートという文学作品を書いてみようという授業です。書きたくなったかな?

書き方がわかってくると、楽しいショートショートが書けそうな気持ちになりますね。

3時間目は3年生の図工と4年生の体育です。

図工では、箱の中に自分なりの世界を作ろうという授業。富勢の歴史を総合で行う3年生は、昔の富勢を箱の中に作っていこうとしているようです。

イメージが膨らんで、形に表現されていきますね。

体育は器械運動のマット運動。自分で目標をもって、練習方法を考えて、いろいろな動きを知りながら少しずつ身に着けていくという学習です。

様々な動きを経験して、最後はしっかりと振り返りをして、次の時間のめあてもしっかりと持てたようですね。

4時間目は5年生の国語「大造じいさんとがん」、物語のやま場はどこだ! 5年生は農業を課題に取り組んでいます。その中で人の行動や言動から思いや願いを推察する力を物語文の読みの中と関連させようとする授業です。

お互いの読みの交流が見出すものがあったかな?

この日は、研修に特化した日程で午後はすべての時間をリフレクションにしました。3教科に全職員が分かれて参加をして授業をもとに振り返り、さらにこの授業をどのようにしていけばよいか、講師の先生からのご指導をいただきました。

1月に公開で行う、実践報告会に向けて、今日の授業をどのようにして年間計画に位置付けていくか、今後も続いていきます。授業研究は学校独自の教育課程を創るためのものです。授業力の向上もありますが、それは個別の研修を通じて行うことを主軸として、年間指導計画の充実が校内研究の主軸です。

第1回 前期学校評価結果を公表しました。

昨年度までは年1回の学校評価でしたが、1学期末にご協力をいただきありがとうございました。

前期の学校評価結果を公表しましたので、校長室からの発信をご覧ください。

https://kashiwa.ed.jp/tomise-e/%E6%A0%A1%E9%95%B7%E5%AE%A4/%E6%A0%A1%E9%95%B7%E5%AE%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E7%99%BA%E4%BF%A1

学年担任制の導入、教科担任制の導入、地域学校協働活動本部の立ち上げなどの変化大きい2025年度です。結果を踏まえながら、子供たちの学びを保護者・地域と一体となってよりよくしていきたいと考えております。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。