文字

背景

行間

最近の出来事 令和 6 年度

令和6年度 修了式・辞校式をおこないました

今日は令和6年度の最終日。修了式と年度末で学校を離れる先生方とのお別れの式を行いました。校長先生のお話で、富勢小学校の先生方がみんなに身につけて欲しい力「挑戦し、やりぬこうとする力」について、通知表を渡される時に、どんな挑戦をしたか、最後までやりぬこうとしたかを先生とお話しましょうとのお話がありました。

式の中で、1年間お世話になった登下校の見守りボランティアの方に、1年生が作った感謝の言葉が渡されました。

暑い日も寒い日も雨の日も、毎日見守ってくださってありがとうございました。

辞校式では、16人の先生方とのお別れをしました。

先生方の言葉に涙をしている子供たちがたくさんいました。別れは寂しいですね。

富勢小学校の子供たちのために、力を尽くしてくださった先生方、ありがとうございました。これからも先生のことを忘れずに、がんばっていく富小の子供たちです。

第125回 卒業証書授与式を行いました

春の日差しの中、第125回卒業証書授与式を行いました。

106名の富勢っ子たちが巣立っていきました。

巣立ちの詩では、今までで最高のハーモニーを「いのちのうた」にのせて奏でました。

それぞれの夢に向かって、自律していく君たちを、いつまでも応援しています。

卒業おめでとう。

5年生 卒業式前日準備がんばりました

午後は、5年生だけが残って、卒業式の式場準備です。

体育館、教室、廊下やトイレなど、分担して清掃をして装飾をしていきます。

掃除は無言でいっしょうけんめいに取り組んでいます。いつもの掃除の雰囲気とは違いますね。

会場も教室もきれいに飾り付けられていきます。少ない人数で協力して取り組んで、予定よりも早く終わりました。

さあ、明日は在校生代表として、6年生と一緒に卒業式で力を発揮しましょう。

6年生 卒業式前日

明日は第125回卒業証書授与式。その前日の6年生は、体育館に集まって卒業に向けての思いを確認しています。

6年生の担任の先生たちが一言ずつスピーチをしています。

しいすま学級の先生、教務の先生、教頭先生からもお話があり、思い出して涙も・・・6年間を振り返って、次に進み出すのが明日の卒業式・・

6年生に向けて給食室では、最高の食事を出そうとがんばっています。

6年生に最後の給食を美味しく届けようと・・・ていねいに作っています・・

最後の給食は残さずにいただきました。 さあ、明日は最後の授業「卒業式」

東日本大震災から14年経ちました

今日は東日本大震災が発生して14年目となります。富勢小学校でも追悼の意を半旗で表し、14時46分には黙祷を行いました。

黙祷前の校長先生からの放送でのお話。

帰りの会の時間ですが、日本にとって忘れてはいけない時刻になりますので、校長先生のお話を聞いてください。

14年前の平成23年 2011年3月11日の午後2時46分に、東北地方の太平洋を震源とする大地震が起きました。

地震では最大震度7を記録する大地震で、皆さんも昨年の能登半島地震のニュースで知っているようにその地震によって建物が壊れたり、津波が発生して、高さ10m以上の津波にのみ込まれて、1万5900人の人が亡くなり、今も2520人の人が行方不明になっています。

柏市では震度5強という揺れが何分間も続きました。被害を受けた方々もいます。家に帰れなくなった人がたくさんでました。

千葉県では太平洋に面したところで21人の方がなくなり、今も行方不明の方が2人いらっしゃいます。

今の小学生の人は知らないことですが、みなさんの周りにいる大人たちは3月11日のことをしっかりと覚えています。おうちに帰ってからよく聞いてください。

今日は、テレビ番組でも東日本大震災のことが取り上げられることが多いと思います。

千年に一度の大地震だと言われていますから、みなさんもしっかりとその被害の様子や被害に遭わないで命を守った人の記録を知って、千年先の人たちに語り継げるようにしてください。

では、まもなく2時46分、地震発生の時刻になります。

教頭先生の黙祷の合図で1分間の黙祷をしましょう。

卒業式の予行を行いました。

今週末は卒業式です。今日はその予行練習を行いました。

今までの練習成果を発揮しようと、少し緊張しながらもしっかりとした姿勢で臨む6年生

呼びかけ、合唱、5年生もしっかりとした姿勢で、在校生代表としてがんばりました。今日の反省をもとにして、明日は最後の練習ですね。

家庭科室が一新しました

家庭科室の作業用の机が一新されました。約500万円の税金をかけて古いものから新しい物に変えていただきました。大切に使っていきましょう。

数十年間利用した台を 新しくしました。

安全対策会議を行いました

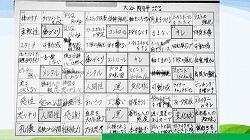

PTAの安全部が主催して、毎日の子供たちの見守りをしてくださっている、「くすのき隊」と「布施新田くすのき隊」の皆様や個人で見守りをしてくださっている地域の皆様が集まって、朝の子供たちの様子や富勢小学区の安全について情報交換を行いました。

安全部の方で作成した見守り箇所とそこで見守りをしている保護者の皆さんの感想や意見を見ながら、それぞれのみなさんが担当してる箇所について、様々な角度からご意見などをいただきました。ありがとうございました。毎日同じ場所で子供たちの様子と通行する車の様子をみてくださっている皆さんのお話は、大変貴重なものでした。

子供たちの安全を守ってきた安全部と安全ボランティアの皆さんの活動をよりよい形で発展させていきたいですね。

卒業式の練習が始まりました

弥生三月がはじまり、卒業式まで2週間となりました。今日から卒業式の練習が始まります。

卒業式は小学校生活最後の授業です。5875時間目の授業が卒業式。様々ある学校行事の中で唯一法律で定められているのが卒業式。式に臨む姿は自分で決めて、自分でその姿を実現しているかを判断して、よりよい姿を目指して、最後の背伸びをしていくことが、この卒業式に向けての練習です。

今日は心がけについてのお話をきいて、自分たちの動きを確認しました。

6年生を送る会を対面で実施しました。

今日は6年生を送る会。コロナの影響で令和元年以降は、各学年が作成したVTRを視聴する形で行っていましたが、今年は5年ぶりに対面で体育館を会場にして行いました。

6年生入場のアーチは子供たちが作り、各学年の担当がその役をつとめました。6年生が入場するまでのお誘いは、招待状を1年生、首からさげた一言メッセージのペンダントは2年生、3年生と4年生と5年生が会場装飾を折り紙や紙皿や画用紙でつくり、桜やお花畑や鳩が飛んでいる風景をつくり、会場ができあがりました。

6年生が壇上にそろい、司会進行は新児童会役員が行います。最初の発表は3年生「6年間の思い出」と題して、歌と寸劇で1年生から5年生までの思い出を思い出させてくれました。

次は1年生。1年生の国語の学習を思い出させてくれます。いそぎんちゃく、うなぎ、伊勢エビ・・上手に表現して・・そしてスイミーの言葉で「みんな一緒でそれぞれの立場をしっかり守って」「自分を信じて、仲間を信じて」と6年生にメッセージがおくられました。

スイミーに続いては4年生が1年生の運動会を思い出すダンス。そして、一人一人の名前をうちわに刻んで、うちわで応援しながらの応援ソングを歌います。「負けないこと、逃げ出さないこと、投げ出さないこと、信じ抜くこと・・」と6年生にメッセージを届けました。

今度は2年生の「かさこじぞう」の劇です。国語の学習を思い出しながら6年生が見つめています。2年生は演技をする子も、朗読をする子も、みんなマイクを使わずに大きな声で心もこもった声で・・・・2年生の学習の成果が発揮されています。

そして5年生。5年生は6年生一人一人にインタビューをして、将来の夢、中学校でがんばりたいこと、小学校6年間の1番の思い出を聞き出して、個人スライドを作成して一人一人に声で伝えていきました。6年生の取材を通して、自分たちも6年生になったら・・・という思いを感じているようです。

6年生からは、各学年に向けて一言ずつ「励ましのメッセージ、来年はこんなことをがんばれよ」とメッセージが送られて、「大切なもの」の合唱が全校に届けられました。ここで、みんなが一緒にいられたこと、それがみんなの大切な思い出になり、力になっていくことと思います。

会の中では、新旧の児童会役員の引継ぎ式もありました。引き継がれたものはノート。今までの役員たちがいろいろと話し合ってきたことが記録されているノートのようです。

校長先生からそのノートの表紙に書いて欲しい言葉があります。それは「挑戦して、やりぬいて行こう!」です。全校が一つになっていくように、いろいろなことに挑戦していきましょう。今日の送る会もとても素晴らしい会になりました。皆さんの努力のおかげですね。

5年生 野菜直売会を行いました

5年生が総合的な学習で取り組んできた、富勢の農業の良さを伝えるための野菜の直売会を行いました。コーナーは、お米、ネギ、冷凍ミカン、花苗、水耕栽培野菜、レシピ、直売会広報です。

お米コーナーでは、関根さんの田んぼを借りて5月に田植えをし、9月に収穫したお米を500gずつ袋に入れて販売。試食用の一口おにぎりは、校内の池田んぼで島田さんからいただいたこしひかりで育てたお米です。試食をしてもらうと50円引きになるようです。

ネギコーナーは、とねぎファームさんの畑で収穫させてもらった富勢産のネギ。太さ別に一束のネギの本数が違うようです。

冷凍ミカンコーナーは、島田さんのみかんをいただいて、冷凍保管したもの。大きさやみかけによって数と値段が違うようです。

花苗のコーナーは、もう少し大きく育つ予定だったのですが、種からまいてピート版で育てた苗を、ポットに入れています。

水耕栽培野菜コーナーは、苦戦しながら水耕栽培を行って、これから大きくなれば食べられる野菜をパックに入れています。

広報コーナーでは、どうやって作ってきたかの動画が流れたり、各農家さんの努力や、品物の値段を決めるために四苦八苦していろいろと調べて記録が掲示されています。

今日の売り上げはいくらあったのでしょうか?これから、原価を差し引いて、協力してくださった方々にお支払いして、来年度の5年生がいろいろなものを買うための準備金を確保して、余るお金(利益)があれば、その使い方や寄付などについて話し合っていきましょう。

直売会を終えて、5年生はみんな大満足のようです。校門付近まで呼びかけにいって、散歩をしていた方にも来ていただき、200名近い方にご来場いただきました。さあ、次のステップに向けて振り返りをまとめていきましょう。

5年総合 ネギの収穫

5年生は2月26日に富勢野菜(自分たちで育てたを前提)の直売会を予定しています。

今日はとねぎファームさんのご厚意で、ネギ畑の一角のネギを直売会ようにご提供いただき、収穫に60名ほどが参加をしました。学校から3キロほど歩いて、利根川河川敷の畑に到着し、ネギの収穫方法を伺ったあと、40分ほどの時間で収穫。

ネギの周囲の土を崩してネギを引き抜きます。段々なれてくると、素手で抜けるようになる子も。とねぎファームの方は、久しぶりに手作業の収穫をみましたと感激。

学校までは、ファームのトラックで運んでいただき、ざっと70kgほどの収穫だったようです。さあ、どのように買ってもらえるように包装し、値段はどうつけるか、今まで学んだことを元にして、26日の準備に忙しくなります。

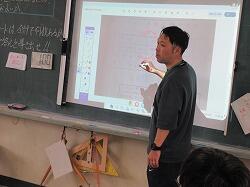

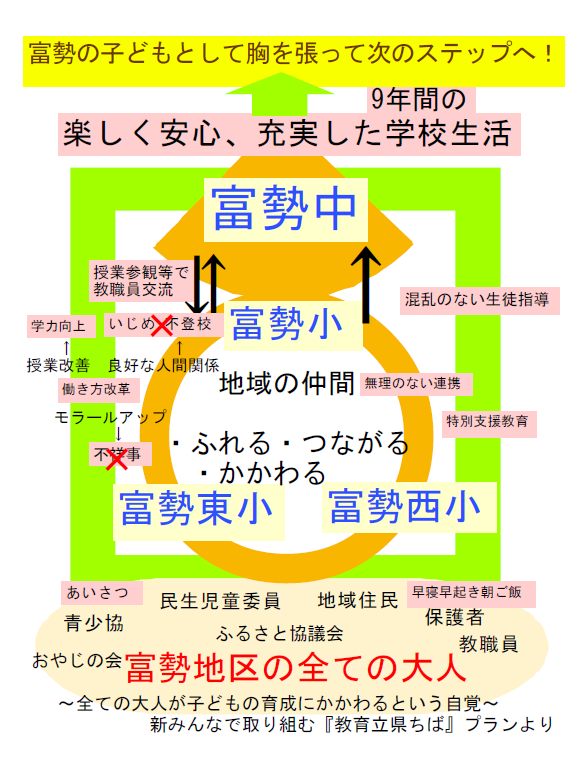

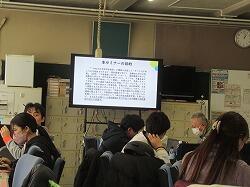

教育課程創造ワークショップ(教育ミニ集会)行いました

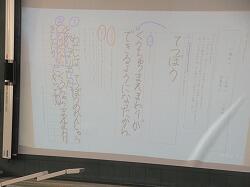

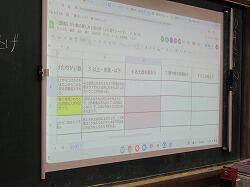

今日は、午前中4時間で給食後に下校として、午後は保護者+地域+児童+外部+先生方で、今年度の生活科と総合的な学習の時間の実践を軸にして、来年度は各教科の学びをからめながら、どんなカリキュラムで実践するかを、各学年がプレゼンをしてご意見や支援をいただくワークショップを行いました。

最初は、校長からの来年度の教育課程の軸は「子供を主語に」という話があり、主語となる子供の代表で児童会役員の4年生が、「こうすれば楽しく授業できるようになるんじゃないかという提案」と題したプレゼンをしてくれました。このプレゼンは、役員任命式の時に楽しい学校にするにはどんな学校になればいいか教えて?という校長からのオーダーに応えたものです。

提案の中には、地域との総合的な学習や、今年度先生方が挑戦している「自由進度学習」的な学びや、友だち同士で関わり合っていく学びがいいということが語られています。この提案を受けて、教育課程の一つ目の軸として、富勢4校と一緒に富勢地域を教材とした探究型の学び(生活科・総合的な学習)としていくこと、二つ目の軸として、チームで教員が指導していく体制の学年担任制を導入していく予定であることが話され、一つ目の軸としている各学年の取り組みを検討しあうワークショップに移行しました。

20分を1クールとして、3回繰り返して説明をします。3学年分は聞くことができ3兄弟の保護者にも対応をした形です。手元にはコーヒーやお菓子などを持ちながら、フランクにいろいろな意見交換ができるようにしました。総合や生活科を軸にして、国語・算数・理科・社会などの教科をどのように関連させて、学んだ力を実際の場面で活かしていけるようにと考えているか、各担任が熱のこもったトークをしています。同じ先生が複数回話さないようにという研究部のルールもあり、一人一人の先生が思いが伝わったと思います。

子供たちも先生がどんな思いで授業をしているかを聞いたり、これから野菜の直売会を開く5年生は、直売会に向けての思いを子供が話す場面もありました。付箋紙にいろいろな案をいただきましたので、今後の計画づくりに活かしていきます。

最後は、教育庁東葛飾教育事務所の津軽指導主事と敬愛大学の阿部准教授のお話をいただき、今、これからの世の中の変化に対応できるように、子供たちの学びが大きく変わっていくことなど、富勢小学校の取り組みの元となる考え方について、わかりやすくお話いただきました。

冒頭の主旨説明等の中では、来年度に向けての学年担任制導入についても、先行事例などの紹介も含めて、子供たちの学びを支えていくための組織づくりであることを、どのように進めていくかを説明していくことが大切であるとの指摘も受けました。今後、様々な形で説明を加えていきたいと考えております。

本日のように全校一斉下校の日には、前回と同様にCSRで保険会社の皆様が見守りボランティアをしてくださりました。

また、今日は、船橋市や八街市から参加したいという先生や、船橋市教委、NPO法人企業教育研究会からもご参会いただいき、会の終了後にはCS会長や学区の校長等も交えて、地域と共に歩む学校について様々な情報交換や、富勢小の職員の前向きな熱への感動をいただきました。 次年度教育課程づくりに一丸となっていきたいと思います。

毎週水曜日に丸つけボランティアの方々が協力してくださります。

地域の方々がボランティアで、9時からお昼頃まで支援をしてくださっています。宿題の丸つけが多いのです。しかし今日は作文を読んでもらい「強く感じたこと」が書かれていると感じたところに、赤線を引いていただきました。子供がそこに書こうとしたかどうかは、返してもらったものを見てわかります。うまく伝わったか、伝わらなかったか、知らない人に読んでいただくことで、文書を書く力を磨くことにもつながります。

子供たちの学びの様子をみて、よくがんばっている!というコメントもいただきました。ご支援ありがとうございます。このようなボランティアの皆さんの支えは、広げていきたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いします。

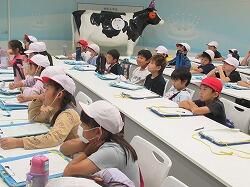

4年生 食育キッコーマン出前授業

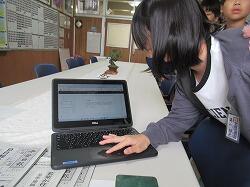

4年生は食育と社会科の学習を関連させて、キッコーマンの出前授業を行いました。

話しを聞きながらタブレットにどんどん打ち込んでいく姿は、4年生も頼もしくなったと感じます。

醤油のしぼりかすを実際に触ってにおいを嗅いだり、醤油の色はオレンジなのだと懐中電灯をあてて確認したりしながら、野田で醤油づくりがはじまった理由、それが今は世界中に広がっているわけ、そして食を通じて世界がつながっている様子を体感する学びがありました。

1年から3年の授業参観

月曜日に続いて低学年の授業参観を行いました。

1年生は今年1年でできるようになったことを一人一人発表していました。

自分で選んで、縄跳びをしたり、算数の計算をしたり、お手玉をしたり、音読をしたり、努力をするとどんどんできることが増えてきますね。

2年生は、町探検で訪れたお店や施設のことについて発表をしています。

各グループごとに発表を聞いた感想を付箋に書いてもらっています。みんなが行ったお店や施設は大人の人でも知らないところがたくさんあったはず。富勢地域のことがよくわかる発表でしたね。

3年生は昔の道具について調べたことをクイズにしています。

4クラスをオンラインでつないで開会。4クラスの子供たちが入り交じってお互いのクイズに答えていきます。昔のことを聞かれて、大人でもわからないことがたくさんあります。「へー」って思い質問をすると、ちゃんと調べて答えられるところが、3年生に成長した証ですね。問いを持って、調べることを楽しいって思えるようになって欲しいと思います。

4年生と5年生の授業参観

4年生と5年生の授業参観を行いました。どちらの学年も総合的な学習の時間を公開しています。

4年生は富勢小学区の交通安全について、安全マップにまとめたものを発表していました。

毎朝安全ボランティアで立ってくださっている地域の方も聞きにきてくださいました。危険な箇所は子供たちからの提案で変えていくこともできます。今回は、市役所や警察にきてもらっていませんが、行政に提案することで道路に標示を書いてもらうことにもつながります。さらに追究していけるとよいですね。

5年生は、富勢小直売会に向けてチームに分かれた活動しているそのものを見てもらいました。

ネギの値段の付け方を考えたり、花の苗をつくったり、水耕栽培の野菜、それを使ったレシピで実際に料理をして試食したり、広報の方法を考えたり、まさに探究をしている様子を参観日でみていただきました。

来年度は参観日を増やして、普段の様子を公開していく予定です。

富勢3校交流会が行われました

先週の低学年に続いて、3年生から6年生が3校での交流会をオンラインで行いました。

7日(金)には、中学年が交流しました。

3年生は昔の道具のことについて調べたことを動画にまとめて発表をしたようです。房総のむらで見てきたことや、自分たちで調べたものが今の道具と大きく変わっていることなどをまとめて6分程度の動画にまとめたようです。

4年生は、安全マップを作って学区内の危険箇所を調べたことを、グループごとに動画にまとめて発表したようです。

5年生は、2月26日に予定している「やさい直売会」に向けた道のりの発表です。田んぼチーム・農家お手伝いチーム、野菜・花育成チーム、レシピーチーム、広報CMチームに分かれて、それぞれの課題を解決しながら直売会を成功させるためにがんばっています。

6年生は、富勢地域の課題である人口減少を食い止めようと、富勢の魅力を伝え、富勢地域に人が集ま動画を作って、交流しました。布施弁天、富勢小、富勢の野菜、富勢の今昔、富勢の農業、あけぼの山公園、布施新町、八朔相撲、戦時中の富勢、高射砲連隊、須賀神社、高野台をテーマにした30本の動画から成り立っています。

オンラインの交流から、実際に会ってみたい、会っていろんな情報交換をしたい!という気持ちにつながっていけるといいです。19日のミニ集会では、各学年の動画を見られるようにします。

ダンスクラブ自主発表会

クラブ活動が年間5回実施されます。子ども一人一人が興味のあるクラブに参加をして自分たちで考えながらつくりあげていきます。ダンスクラブの子どもたちは昼休みに自分たちの演技を発表する自主的な活動が見られました。

ネット上のダンスを見て、振り付けを考えて、自分たちで表現をして、どの子もリズムにのってよい動きを見せてくれ、見に来ていた子どもたちと一緒に楽しい昼休みになりました。

児童会役員の任命を行いました 1月24日

児童会役員が5年生と4年生となり、ここから1年間の役員が各クラスより選ばれて、任命書を手渡しました。

児童会役員になった皆さんに「児童会役員として何をしたいですか」と聞くと、「富勢小のみんなが楽しくなるようにしたい」とのこと。楽しくなるにはどうする?と聞くと「・・・・」「授業が楽しいと学校が楽しい」、じゃあ授業が楽しくなるようにみんなはどうする?・・・児童会と先生たちが一緒になって楽しい学校にしていってほしいです。

全校で下校する日には・・・

半月ほど前になりますが、1月17日に市内全体での教職員研修の際に、全校一斉下校となりました。事前にわかっている全校一斉下校の際には、明治安田生命の社員の方がCSR(Corporate Social Responsibility)で、下校時の安全見守りをしてくださることとなりました。

2月は19日に見守りをしてくださる予定です。

富勢3校学習交流が始まりました

生活科と総合的な学習の時間を軸にした教育課程(カリキュラム)富勢地区の小学校3校で来年度から本格的に実施していくことに向けて、今年度は今年度行った内容をもとにした交流会を各学年で予定しています。

今日は、低学年の交流会が富勢小学校を会場に行われました。

1年生は体育館で昔あそびで学んだことを元にして、一緒に遊ぶ交流会です。

最初はお互いに自己紹介から始まりました。とくいなことや好きなことを話しているようですね。選んだ遊びごとにグループになって集まっています。

2年生は同じ時間帯で、低学年の教室6教室を使って、生活科で学んだことを元にしたお店をひらいています。富勢小学校は学区たんけんで学んだお店等のクイズ、東小と西小は生活科でつくったおもちゃやゲームをつかったお店です。

最初はオンラインで教室をつないで開会式。オープンしたら・・・

お互いのお店を訪問して、いろいろな体験をしたり、知らないことをしったりすることができたようです。どちらの交流も1時間では短いようですね。2時間たっぷり交流できるとよいかもしれません。来年度に向けてさらにグレードアップしていきましょう。

総合的な学習で電話インタビュー

富勢の魅力を伝えるをテーマに6年生。野菜直売を成功させようをテーマに5年生。それぞれが総合的な学習の時間に取り組んでいます。

いろいろと調べたり、野菜や花を育てたりしていく中で、質問をしたい内容が出てきたということで、校長室の電話を使って子どもたちがインタビューをしていました。

6年生は布施弁天の住職さんに、布施弁天のことについて調べていく中でわからないことを訪ねていました。

5年生は、花栽培農家の方(田中北小学区にお住まい)に、直売会で売るために育てている花について、現在の様子を伝えながら、どのように育てていけば良いかというコツを伺っていました。

電話をかけて知りたい内容をつかんでいくことも大切なスキルですね。

3学期学級委員任命式

3学期の学級委員に任命書を渡しました。3学期はまとめの学期です。3学期の学級委員さんたちは、みんなをまとめる力と人気を持っている人がなるのです。しっかりとした返事にその気持ちを感じながら、任命書を渡しました。

よろしくお願いしますね。

不審者侵入対応の避難訓練

2001年の6月8日、大阪教育大学附属池田小学校で発生した、不法侵入者による無差別殺傷事件で、低学年児童8名の命が奪われ、15人の児童や教職員が傷を負った事件から24年。学校の門を閉めるようになったのもこの事件以来です。しかし、社会に開かれた教育課程という理念に基づく学習指導要領では、外部との様々なやりとりが子どもの成長に欠かせない時代となり、開きながらも安全を確保することの重要さと難しさが課題となっています。

今年も、柏警察署生活安全課の警察官と一緒に実際の侵入を想定した、シナリオの無い訓練を実施しました。

3階の廊下に現れた不審な人物。不審者に気づいた担任たちが、廊下に出てきて声をかけます。「なんだかいやになってきた」「受付はした」などと言う不審者だが・・・

様子はネット配信で各教室へ・・不審者が来た3年生の教室をはじめ、全教室でバリケードの設置に取りかかります。

段々暴れ出した不審者は、刃物を出して・・・緊急放送により、別の階からさすまたを持った先生が集まってきて・・刃物を振り回す不審者を押さえ込みに・・・

取り押さえたかと思いきや、反撃に合い、教室のドアに手をかける不審者を必死で止める先生たち。

最後は、給食配膳の狭い空間に追い込んで、さすまたとbookトラックと雑巾台で押さえ込んで、刃物を手放してくれ、駆けつけた警察官到着となりました。

訓練終了後は、ネット配信で警察官から子どもたちへの注意と説明がありました。

実際に起きてはならないことですが、実際に各地で近いことが起きていることは事実です。今回の訓練を通して生活安全課からご指摘いただいたことを今後に活かしていけるようにしたいと考えています。

今回の訓練対応について、生活安全課の警部補の警察官から、5点満点で4.5点と評価をいただきました。不審者への声かけの仕方、話しの内容、出口への誘導など、これから訓練や意識でも変えていける点があります。一般の生活でも命を守る行動として使えることなので、子どもを守る教師の技能として学んでいきましょう。

2日間 書き初め大会を行いました

1月9日と10日の二日間にわたって、令和7年正月の書き初め大会を行いました。練習会の時と同じように、県立柏高校の書道部の皆さんが、2日間にわたって寄り添って支援してくださいました。先生からもお話をいただいて、いよいよ始まります。

4年生からスタートです。

「うめの花」はじょうずにかけましたね。形が整うのも大事ですが、自分が書きたい字が書けることが大切です。ハッピールームにも2人の高校生が来てアドバイスしてくれてましたね。

次は3年生。

初めての書き初め大会です。集中してがんばっている3年生が「手まり」と個性豊かに書いていますね。

2日目はスタートは6年生

6年生は高校生に支援してもらって3回目の書き初め。高校の先生も何人かの子どものことは覚えていますよ!「だいぶ上手になってきましたね。」と成長を「初春の風」の字に感じてくださっていました。

最後は5年生

「新しい年」が5年生の課題。漢字も難しいですが、しといは簡単な形だから、これが難局のようです。練習会の時にインフルエンザが流行していて開催できなかった5年生。今回は高校生から教えてもらいながらのエントリーとなりました。

自分が得意なことを人のために使えるようにしていくボランティア精神はとても大切です。高校生の姿に学んで、自分たちも誰かに何かできないか、考えて欲しいですね。

3学期が始まりました

3学期の始業式を体育館で行いました。校長先生からは、目標(なりたい自分の姿)を持つことと、その実現に向けて何をするかを決めること、そしてそれをやりぬこうと努力することが、学校で学ぶとても大切なことですよ、とお話がありました。

冬休みに目標をしっかりと持ったという6年生へのインタビューでは、中学生になって数学をできるようにする、などの中学校になってからの姿を目標にあげる人がいました。

各学年の代表が、3学期の目標について発表をして、始業式は「目標」キーワードに終わりました。

3学期の学級開きは、冬休みの楽しい思い出をリレー形式で発表したり、係り活動を決めたり、一人一人の目標や係りの目標を決めたり、3学期を頑張ろうとする様々な姿がありました。

新年あけましておめでとうございます

2025年・令和7年がはじまりました。

今年はどんなドラマが富勢小学校で展開されるか楽しみです。

そんな期待を含んだ元旦。富勢小学校の校庭は静かに穏やかに初日の中に包まれていました。

学区の境になる手賀沼に昇る初日に照らされて・・・今年も新たな時代に向けて、子供たちを真ん中に据えて、学校と保護者と地域が一丸となって、充実した学びを創っていきましょう。

2学期の終業式・・冬休みです

今日は2学期の終業式。先週はインフルエンザの感染があり、オンラインでの終業式となりました。校長先生からは、冬休みに2つのことを心がけましょうというお話。

目標については、大谷翔平選手のマンダラートを出しながら、どうやって目標を持つかというお話でした。

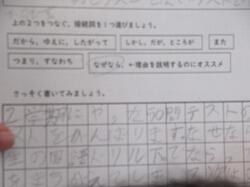

2学期がんばったことを振り返って、各学年から一人ずつR80メソッドを使ってスピーチを組み立ててお話してくれました。

2学期の絵や作品展の表彰があり、終業式は終わりました。

各教室では、2学期を振り返りを1年生でもR80メソッドを使ってやっています。それぞれの学年ごとにワークシートを作って取り組んで、自分の考えていることを表現できる力につなげていますね。

体育の授業の振り返りをオンラインでやっているクラスもあります。12月のキーワード「ふりかえる」が各教室で見られました。

振り返ったあとは、クラスでゲームをして楽しんだりして、冬休みに向かって下校していきました。

下校後の午後の職員室では、13時から教職員支援機構が主催する「単元内自由進度学習から考える「子どもを主語にした個別最適な学び」セミナー」を1時間、全員で視聴しました。

今日は、加賀市の小学校と御前崎市の中学校の実践発表を聞きました。子どもに学びを任せていくことで、全ての子どもたちの学びが確保でき、みんなが力ついていくという様子。最初は保護者の反発もあったけれど、今までの学びではこれからの学力は育たないということが報告されました。

短い冬休みですが、楽しんだり、勉強したり、休んだり、子どもも先生もそれぞれによい充電ができる冬休みであったほしいですね。

みなさん、よいお年をお迎えください。

バイキング給食

朝から給食室は大忙しです。

クリスマスデコレートを意識して各クラスごとにわけていきます。

いよいよ一人一人への配膳です。自分が何を注文していたか、注文した時の紙を手に配膳をしていきます。

いただきまーす。

6年生は、美味しい!っと食べています。献立の詳しい中身は、給食室をご覧ください。

令和6年の汚れをおとして・・・

今日の3時間目は全校大掃除をしました。富勢小学校の校舎は、今から50年から60年前に建築された校舎ですので、長年の蓄積がありますが、きれいに使い続けることは大切なこと。

今日は日頃きれいにしきれていない部分に力を入れて掃除をする姿が見られました。

廊下の白い線をいっしょうけんめいにみがいて、白くなったと笑顔で教えてくれました。

1年生も力を合わせてきれいにしていますね。

大掃除の日に、保護者ボランティアさんや地域ボランティアさんが入って一緒に掃除をしてくださると、子どもたちのやる気も高まります。来年度に向けては、クリーン富勢ボランティアを募集していきたいと考えています。

5年、6年 総合で農家におじゃましました

6年生は、総合的な学習で富勢の魅力発信を行っています。その取材として島田さんの畑に出かけてお話を伺いました。

6年生のインタビューが終わるか終わらないかというところに5年生が・・・5年生は農家のお仕事をお手伝いさせていただきに来ました。が・・・今日はあまりお仕事がないようで、農家のお仕事の説明をいろいろ聞かせていただきました。

学校では、学校で収穫したお米を、わらともみに分ける作業を教育委員会文化課からお借りした”とうみ”を使って分けています。

その隣では、自分たちで野菜の水耕栽培はできないだろうか?という問いに挑戦するグループが二十日大根の種を植えています。

それぞれの学年の総合的な学習の先にある地域貢献の姿はどんな形なのかな??楽しみにしてください。

6年 子ども救命士講習を開催

柏市消防本部から救命救急士の方をお招きして、子ども救命士の講習会が体育館で開かれました。

突然倒れた人を発見したところから、何をすればよいか、順を追って実技講習を行います。声かけをする。119番とAEDを周りの人に頼む。呼吸を確認する。心臓マッサージを行う。AEDを使う。救急隊が到着するまで心臓マッサージをやり続ける。という実技です。

二人組で交代しながら、2分間ずつ合計4分間の心臓マッサージを実体験しました。

最後に心臓マッサージをするとどれくらい救命率があがるのですか?30%から40%ぐらい。などの質問をして講習会は終了。今日参加した6年生には修了証が出ています。いざという時には、率先して救命行動に参加してください。

柏市全体が警戒態勢

ニュース報道で柏市高柳での事件が報道されています。警察も消防も昨晩は大変だったようですが、今朝も現場から離れている富勢地区も警戒態勢がひかれました。

子どもたちが登校しはじめる頃には、学校に駐在の警察官が来校されて警戒にあたる旨の説明をされて、北柏交番の警察官と共に、通学路周辺の警戒をしてくださっていました。

高野台公園の交差点、ファミリーマート近く、押しボタン信号など、保護者の皆さんもいつものように見守りをしてくださり、くすのき隊の皆さんもこの冬一番の寒さの中に見守りをしてくださっていました。帰宅時の通学路周辺にも駐在の警察官の見守りがでてくださっています。痛ましい事件の早い解決を祈りたいです。

中学年も柏高校の生徒に教わりました

昨日の6年生に続いて、4年生と3年生も県立柏高校の書道部の生徒たちに教わりました。

4年生は「うめの花」です。ひらがなが難しい・・ですね。ポイントを教えてもらいながら、進めていきます。

3年生は「手まり」これも簡単そうに見えて、なかなか形を整えるのが難しいです。1月の本番に向けて、書き方のポイントはわかったかな? あとは練習ですね。

柏高校のみなさんありがとうございました。1月にもよろしくお願いします。

赤い羽根募金に児童会が取り組んでいます

年末に近づくと日本社会の風物詩になっている赤い羽根募金。募金活動が校内でも展開されています。赤い羽根募金は、1947年(昭和22年)に始まり、今年のメインテーマは「じぶんのまちをよくする仕組み」です。お互いに助け合って暮らしていこうとする社会運動の一つですね。身近にある子ども食堂なども同じような取り組みですね。

明日は、富勢小の前身だった東陽寺で開かれます。https://bishop-nedo.com/

今週土曜日は、布施近隣センターではらぺこさんが開かれます。

赤い羽根募金は社会全体で助け合いをしていく原点になったような活動ですね。

https://www.akaihane.or.jp/

おこずかいから持ってくるのでしょうか、募金をしていく子どもたちがたくさんいます。児童会の子どもたちも一生懸命に呼びかけをしています。

6年 富勢PR動画、祭りのグループや寺社グループ

昨日の歴史に続いて、富勢の祭りや神社仏閣などのグループに地域や市内から講師として教えにきてくださりました。

今日は富勢の祭りや八朔相撲や高野台祭りについて、ふるさと協議会会長の涌井さん。

祭りはなぜ開かれているのか・・・世界のお話から、日本、富勢、八朔、高野台とだんだんと具体的なお話になりました。祭りの魅力をしってつないでいくのは、君たちですね。さらにいろいろな疑問を調べて、魅力としてまとめていきましょう。

ふるさと協議会の文化祭や布施新町については、布施新町会長の荒川さん。

富勢地域を大切に思って、ふるさと協議会という組織の仕組みや実際に行っていること、布施新町の町の開発の歴史や良さについて、熱く語ってくださいました。富勢のすてきなところが見えてきたかな?

富勢地域の神社仏閣については、増尾在住で手賀沼親友会の保田さん。

富勢地域の方々が作った様々なパンフレットを元に説明してくださった後は、フィールドワークで宿連寺湧水、須賀神社、八坂神社、善照寺、を周りながら、歴史の見方を教えてくださいました。皆さんのコースを作るために何度も富勢まで来てくださったそうです。校長先生が土小学校の学習でもお世話になった方でした。

専門的な方々から幅広いお話を聞きながら、富勢の良さを見つけ出して、伝えたい!っと思えるものを見つけて欲しいですね。

6年 県立柏高校書道部の書き初め練習会

先週に書き初めのお手本が届き、今日は県立柏高校書道部の生徒たちに習う書き初め練習会。朝から書道部の生徒さんたちが体育館に集まってくれました。

書きながら、ポイントを教えてくれます。筆の動かし方や止め方が、なかなかのものですね。

書道部の先生にも教えていただきました。真剣な目つきでしっかりと見ています。書道部の生徒に質問をする子もいましたね。1月の書き初めに向けて、冬休みの練習の参考になりましたね。

5年生も予定をしていたのですが、インフルエンザの流行拡大が懸念される状況だったので、5年生の練習会は中止としました。書いていただいたお手本を見て、家で練習に励んで欲しいと思います。

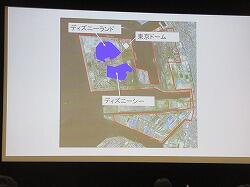

6年総合 富勢の魅力を発信する・・・

6年生の総合的な学習の時間も動き始めました。柏市内でも人口減少が最も激しいと推計されている富勢地区。その事実を知った6年生は、富勢に人々が住んでもらえるように富勢の魅力を発信する動画づくりに取り組み始めました。いろいろなテーマがありますが、今日は歴史をテーマにしているグループに講師をお招きして、富勢の歴史全体のお話を伺いました。

講師は、柏市教育委員会文化課の課長であられる吉田さんです。吉田さんは本校のPTA会長もお勤めいただいた方で、今は富勢地区学校運営協議会の会長をしていただいています。

まず最初に、新大利根橋への道路を作る際に今のセブンイレブンあたりの遺跡から出土した縄文土器を持ってきてくださりました。4500年くらい前のものです。そんな昔から人々が住んでいたということは、とても住みやすい場所なのですね。

実際に土器に触れたあとで、富勢の歴史について多方面からの魅力をお話いただきました。国土地理院の昔の地図と今の地図を対比できるものを使うと、昔の様子を想像できますね。

https://ktgis.net/kjmapw/index.html

吉田さんがおっしゃっていました。「○○はどうだったのですか?」と答えを聞くような質問をするのではなくて、どうだったのか?と思ったら、予想をしてみて、それを確かめるために調べる学習をする。どうやって調べたらよいですか?という質問はいい質問ですね。

さあ、明日は3人の方がお手伝いにきてくださいます。富勢の魅力を広げていきましょう。

今年の芸術鑑賞はミラクルパフォーマンス

今年の芸術鑑賞は、音楽でも演劇でもなく、パフォーマンスと手品。名古屋のパフォーマンスチームの「パフォーマンスラボ」をお招きしての開催となりました。

サーカスアーティスト、クラウン、マジシャン、俳優、アクロバットパフォーマーなど、様々な特技を持つ人たちによる、多彩な舞台が展開されました。子どもたちがパフォーマンスに見入っています。

手品は見事に・・・どうして体が???

先生たちも舞台の上にまねかれて・・・

椅子に座って隣の人のひざに寝転がったのに、椅子をとってしまってもあらら・・手もあげちゃって寝たままで・・・

すごいバランス・・椅子もないのに体が浮かび上がっていく・・・???

最後は、箱の中に女性、上に男性が、一瞬にして、入れ替わった!? 見事!!

代表の子どもたちがお礼のあいさつをして、見事なパフォーマンスを閉じました。

県立柏高校書道部からお手本が・・・

12月も中旬となり、お正月の伝統行事である書き初めに向けた準備が始まります。

今日は、県立柏高校の書道部の先生が、3年生以上全員の子どもたちに一人1枚のお手本を届けてくださいました。作品を書く際のお手本となる字は、書道部の生徒さんが書いたようです。そして一人一人の名前も書かれており、それは全て書道の先生が書かれたとのこと。

名前があるので、折った状態での写真ですが、素晴らしいお手本です。富勢小学校では毎年このようにお手本を届けていただいているようです。これで上手にならなければね。努力をしようという気持ちになりますね。ありがとうございます。

来週の火曜日と水曜日には、手本を書いてくださった高校生から習う時間がありますよ。しっかりと習いましょう。

6年生「レザークラフト」を体験しました。

6年生 「工業生産とSDG's」

柏駅東口に店舗を構える「柏レザー Nuizaemon」の飯島店長を講師としてお招きし、革工芸の視点からSDG'sについて学びました。

生き物を食肉として加工する際に廃棄物として捨てられるはずの「皮」を、「革」にして利用する。「革は究極のSDG'sである。」との、飯島店長の言葉に、子どもたちは熱心に耳を傾けていました。

「牛・豚・鹿・ダチョウ・キョン」など、初めて見る様々な動物の革に興味を持ち、肌触りや硬さの違いを感じながら興味深そうに触っていました。

質問の時間には、「革にできない生き物はいるのか。」「これまで扱った商品で最も大きな商品は何か。」など、様々な質問が飛び出しました。

講義を聴いた後は、レザークラフト体験として、一人一つ、本革のキーホルダーを製作しました。講師の先生が用意してくださった革をリングに通し、バネホックと呼ばれるボタンの部品を専用の工具で取り付けていきます。スムーズに作業が進み素早く完成させる子もいれば、初めての道具に悪戦苦闘する子の姿も・・・

最後は全員がきちんと完成させ、嬉しそうに持ち帰っていきました。

しいすま富勢3校交流しました

今日は富勢東小学校に、富勢小、富勢西小の支援級の子どもたちが集まり、交流しながら仲良くなりました。

富勢東小学校までは1.5kです。行きも帰りもしっかりと歩くことができました。

体育館では、自己紹介をして、しっぽとりゲームをして仲良くなり、体を使ったオセロゲームで汗を流して、最後はモルックで競い合いをしました。とても仲良く交流することができました。今年から、富勢3校は全ての学年で3校交流を行っていきます。どんどん仲良くなっていけるといいですね。

2年生町たんけん お礼にいきました

2年生は町たんけんでお世話になったお店や事業所に、すてきを伝えるポスターを作ってお礼をしながら届けに行きました。

25グループにそれぞれ引率ボランティアの地域の方や保護者の方についていただいて、行きました。

道路を歩いて、交通ルールを守りながら歩けていたかな?

ポスターを読みながら、お礼を伝えています。どんなポスターなのかな?

引率してくださった方々にも、お礼の手紙と富勢小で収穫したミカンをお届けしました。

朝の落ち葉はき ボランティア活動

12月に入り落ち葉の季節になりました。朝、用務員さんが少し早く出勤をしてくれて、落ち葉を集めて掃除をしています。朝7時50分に昇降口が開くまでの間、落ち葉を一緒にはいて集めるボランティア活動が広がり始めています。

すると・・・最近は・・・3年生が一緒に参加するようになり・・・

6年生と一緒にがんばって、あっという間に落ち葉をかき集めてくれています。今日からイチョウの葉がたくさん落ちるようになりました。黄色い葉を集めてきれいにするボランティア活動を通して、人のため社会のために働く良さを感じてくれるといいですね。ありがとう!ボランティアのみなさん。

授業を変えていくための授業研究会(2年生)

今日は校内授業研究会を行い、2年生と3年生を対象に研究授業を行いました。富勢小のテーマは、「子どもを主語にした算数指導のあり方 ~個別最適な学びと協働的な学びを通して~です。

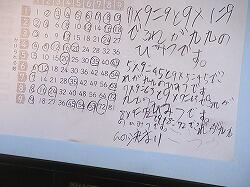

2年生の授業はかけ算の単元の11時間目の授業。学習問題は「あつまれ!九九の森」に取り組もう」という授業。3クラス約100人の子どもたちが、次の5つのコーナーに分かれて、学ぶので九九の森、それぞれの場で自分が追求していきたい九九を学びます。

5つの森は・・「問題づくりの島」「クイズを作る九九屋」「九九博物館」「波にゆられて九九の歌」「九九のひみつ発掘の森」です。廊下も学びの空間です。

廊下は九九秘密発掘の森・・・九九表をみながら、一つしかない数字は4と9と・・81など、交換法則や様々な発見をしていき、お互いに発表しあっています。

ipadを使って、身の回りのことから問題をつくる問題づくりの島では、撮影した写真を使っていろんな問題ができていますね。

クイズを作る九九屋や九九博物館では、黙々と問題づくりや九九の説明に向かう姿があり、どの子の頭の中にも九九がぐるぐる回っている様子がわかります。

九九の歌では、九九を読み上げながら録音したり、録画をしたり、手拍子を入れてみたり、楽しく歌づくりをしながら、自然に九九を覚えていきます。何度もいろんな段を作ってみていますね。

一人一人の学び方が違う、だからその分だけ場所をつくり、その場所で一生懸命に取り組む子どもたちの姿・・・45分の間、九九かけ算に取り組んでいない子は誰一人いません。誰一人取り残さない授業の姿が・・今日は展開されています。

それぞれの学び方ごとに1時間の学びのまとめがされていきます。単位や「ずつ」ということがとても大事だということがまとめとして書かれており、このことは、次の時間の3年生につながっていく大切な数学的な見方考え方ですね。

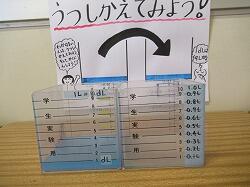

授業を変えていくための授業研究会(3年生)

2年生の授業に引き続き、3年生の授業が4時間目に行われました。3年生は「小数」を学びます。授業の最初に、この単元は、前半は「小数マスターになろう」後半は「小数マジシャンになろう」という昨日行った単元全体の学習の流れを確認します。マスターは説明できる人、マジシャンは使いこなす人ということのようですね。そのあと、クラスルームにあげた身の回りにある小数の数字について、お互いに見合いました。洗濯機、納豆の成分表・・・いろんなところに小数って使われているのですね。

こんなにたくさん小数が使われているから、小数ってどんな数か説明できるマスタ-になろうと始まりました。今日の学習スタイルは、学びGPSで、一人で学ぶ、友だちと学ぶ、教えてもらう、教えてあげる、と自分のスタイルを決めてからスタートです。

1Lと3dlを合わせると、13dl、リットルで言うと・・・?1.3L・・どうして1.3なの?これを説明できる。cmとmmでも同じような課題が出て、どちらから取り組んでもよい・・ヒントカードや廊下のヒントコーナーを体験してもよい。

やってみると・・・なんか説明できそう・・・

ヒントカードを選びにいって・・・先生に説明をして「3dlは0.3Lだから・・」「どうして0.3になるの?」「それは・・・」とわかっているけど、言葉としてしっかりと言えないもどかしさを繰り返しながら・・・

ミニ先生になった友だちと話しをしながら、だんだんわかってきた・・・・この時間は2時間続き、次の時間も引き続き行って、小数を説明できるようになりましょう。今日の時間の振り返りを「わかしとや」から選んで書いていきます。わかったこと、がんばったこと、知りたいこと、友だちの参考になったこと、やってみたいこと を書いて、授業を参観してくれた先生方に読んでもらいました。休み時間になっても説明をし続ける子どもたち・・・今日は学びの実感があったのでしょう。本当に、全員が45分間ずっと小数を考えていました。

子どもを主語にというテーマに対して、自由に学び方を選んで学ぶ方法が全学年で展開されるようになってきました。さらに、学習の振り返りを自分の言葉で書くようにという授業が増えてきました。このことが、昨日の学力調査の結果に反映をしていくことは間違いないかと思います。授業は一人も取り残さない・・・を実現できる形に変わりつつあります。

授業を変えていくための研究協議

今日は5時間で授業を終了して、その後は授業研究協議を行いました。最初に全員の先生が本日の授業について、「研究テーマに照らしてどうだったか」「授業から今後に活かせる視点」の2つの観点で、スプレッドシートに書き込みをします。書き込んだものを元にして、グループに分かれてディスカッションをしていきました。

九九の森というネーミングは先生も楽しいという発想。子どもたちがやりたいことをくみ上げて単元計画としていった。前段階では、学習形態を選んで選択する学習を行った上で、九九の森に入った。九九の学習に子どもが楽しく取り組んでいることが、今までの学習と大きな違いがあった。個別最適な学びができていた展開だった。学級の枠を超えて学習形態を組むことは、様々な面で利点がある。教科を幅広く取り組んでいってもよい。

こどもの粘り強い姿につながり、説明するという学習のゴールは富勢小の子どもの課題に向けた良い取り組みにつながる。ヒントカードが響いた子とそうでない子がいたが、自分たちが選択した課題に取り組んで説明することが大きな学びになる。自由進度の方法を取り入れると、中間層の子どもたちの学びに向かう姿勢がとても積極的になる。他教科に取り入れて積極性をあげている。

最後は、教育研究所の杉本アドバイザーから、どうやってわかりやすく教えるかに専念していたが、子どもたちが学び取ることに視点を当てて授業づくりをすることの大切さに先生方が気づいて、変化させていくことはとてもよい。

その気にさせる仕掛け、楽しい仕掛けは定着を促し、深く知る仕掛けも定着を促す。子ども自身が学びを調整することで、自分の学びを自覚していくということが、実践を通じて見えてきている。AIや機械で代替ができない教師の仕事は、こういう工夫改善で子どもたちの力を引き出すところにあり、まさに富勢小の先生方はそちらに向かって確実な一歩を踏み出している。とお話いただきました。

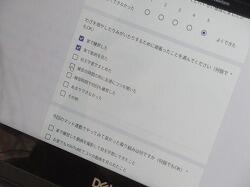

柏市学力調査を行いました

今日、柏市学力調査を行いました。学力調査はなぜ行うのか、それは授業を改善していくために行うのです。それが最も重要な目的です。ですから、柏市の教育予算(税金)を使って調査をするのです。

子どもたちが調査を受けています。いわゆる子どもたちにとっては、今日は国語と算数のちょっと今までとは違うテストを受けたのです。子どもたちに結果が返却されます。それを見て、子どもたち自身が今までの学年で学習した内容がどれだけ身についているかを知って、足りない部分は学年内に自分の努力に反映をして欲しいですが、それ以上に先生自身が自分の指導を振り返り、改善して子どもたちにしっかりと力をつける授業にしていくことが大事なのです。

子どもたちが調査を受けているところを見に行きますと、一生懸命に取り組んでいました。校長室に集まってくる解答用紙を見ると、記述式が書けていない子が多いことが目につきます。

昨年度の資料を紐解いてみると、やはり記述式の設問や自分の考えを表現する設問で、全国や柏市平均よりも優位に低い結果が見られます。そして、分析にも先生方が次ぎのように記載しています。

・問われていることを理解し,回答することができていない。時間も足りない。

・感想・説明・意見の違いを理解できていない(区別できない)ため,文末の使い方が不十分。

・段落の構成が不十分で、文章全体の構成を考えて書くことができていない。

実際に、見えた課題を自分の指導改善に活かしているか・・・そこが、今、日本中の学校に求められているところです。今年の富勢小は、「子どもを主語にした、個別最適で協働的な学びをつくる」とし、「挑戦しやりぬこうとする子」を目標に、授業改善を進めてきました。子どもたちの解答はコピーをして、結果と照らし合わせながら具体的な改善に活かしていこうと思います。

文章や図やグラフを読み取り、人の考えを知り、自分の考えを持って、それを表現する。そのような力が身についているかが問われている時代。ドリル学習を何回もやることに意味があった時代とは大きく変わってきています。これからの時代を生きていく力の一部が今日の調査で問われていました。これから分析してまいります。

1年生が昔遊びを地域の名人に習いました。

1年生は、今はもう昔になってしまった昔の遊びを楽しもうと、地域の名人の方々14名に集まっていただき、遊びを習いました。習ったお遊びは、「おはじき」「おてだま」「あやとり」「こま」「けんだま」「はねつき」の6種類です。

はじめてだから、うまくいかないところもありますが、やっているうちにできるようになり、もっとやってみたい!っていう気持ちになってきましたね。

名人の技も見せてもらいましたね。

昔の遊びではなくて、昔から子供たちが楽しんでいる遊びで、今の1年生も何度も何度も挑戦しながら、しっかりとできるようになっていくと、とても楽しいし、60年後に昔あそびを富勢小の子供に教えてくれるといいなあ!って思います。

そして最後に、お礼の気持ちをしいすま学級のみんなが袋詰めしてくれた「みかん」をプレゼントしました。

しいすま学級がみかんを収穫しています

今日は1時間目から、しいすま学級の子供たちが、富勢小玄関前にたわわに実っている「みかん」を収穫しています。

枝から取ったみかんの葉っぱを落とす係・・・

丁寧に挟みで枝から切り離していますね。

それを、冷たい水で洗っている係・・・

水は冷たく、1時間目はまだまだ空気も寒いので、手がかじかんできますが、きれいに水をふきとるまでしっかりと行います。

それを教室へ運ぶと・・・

袋づめをしている係・・・1袋に3個ずつつめて、しっかりと口をとめていきます。

かなりの数を袋詰めしました。さて、これはどこで使うのでしょうね・・・

1年生 算数の学び方を自分で選ぶ

1年生の算数の授業を見に行くと、富勢小で今年から導入しはじめた自由進度学習を取り入れた授業を行っています。今日は繰り下がりのある引き算の学びです。「ひきざん名人になろう」が今日の学習ゴールです。ひきざん名人になるための学習方法は自分で選びます。

自分一人でやる! 友だちと一緒になる! 先生と一緒にやる! 友だちに教えてあげる!と4つのタイプの学び方ごとに、帽子の色が違ったりかぶっていなかったり・・・

最初の課題がクリアーできたら、問題プリントは自分で選びます。計算だけのプリント、文章問題だけのプリント、まざっているプリント、それぞれ、出題数の多いものと少ない物・・

じっくり選んで、これだ!と決めて取り組みます。答え合わせは、後ろの壁のはっている答えを見ながら、自分でできそうな!やってみたい!プリントを選んで取り組みます。

今の学び方は「主体的、対話的で深い学び」が求められています。自分で選ぶという主体的な場面を1年生から取り入れていくことによって、対話的に学びながら、自分自身の力にしていけるようになっていきます。富勢小学校の算数の時間は、全学年で変わりつつあります。

5年生 算数の学習でプログラムコンテスト

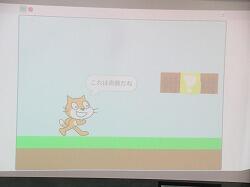

5年生の算数では、偶数・奇数・約数・倍数について学びます。偶数は2で割り切れる数というように偶数の定義を学んでいくのです。学んだことを活かして、スクラッチでプログラムを作り、ゲームのような要素を含んだものを算数の学習の最後に作りました。

今日は各人が作ったプログラムの学級推薦8作品、5年生合計で24作品を全員で体験して、ベスト賞を決めるという取り組みを5時間目に行っています。

24の作品を一つずつ体験して、オンラインで投票をしていきました。入賞した作品の一部は・・

プログラムを書いてPCに命令を伝えるためには、数について理解をして、具体的に指示をプログラムで伝えないとなりません。算数の内容を理解していないとプログラムが書けないのです。プログラムをつくるために、奇数偶数・倍数約数を学んだのですね。こういう学びが学んだことを使え活かせる学びになっていきます。

1年生 幼稚園児を招待して富勢ランドを開きました

今日は富勢西小学校の1年生と富勢小の1年生が合同で富勢ランドを開きました。

生活科で学んだことをもとにして、枝や木の実で迷路を作ったり、ボーリングを作ったり、葉っぱでトランプを作ったり、いろいろなゲームを楽しめるコーナーを体育館全体に作りました。

富勢幼稚園や保育園などから、100名以上の年長児が来校してくれて、子どもたちが作ったコーナーでランドを楽しみました。

西小も富小もいろいろ工夫して楽しんでもらいましたね。幼稚園や保育園の先生方も子どもたちが大きく成長していると喜んでくださっていました。来年はもっと大きく楽しめるようにしていきましょうね。

5年生 工業とSDG'Sをつなげて学ぶ

5年生は社会科で日本の工業について学んできました。今日は学習のまとめも含んで、おもちゃメーカーのBANDAI NAMCOが学校に提供する「ガンプラ」を使った学習プログラムを行いました。

機動戦士ガンダムは45年も前に登場したものですが、そこから生まれたガンプラは世界中に広がるヒットとなり、今では世界大会まで開かれるようになりました。

本時の学習では、ガンプラの歴史や特徴などを学んだ後、子供たち全員が一人一つずつガンプラを作成し、人気の秘密や企業の工夫などについて考えました。プラモデルを初めて手にした子供たちも、「説明書が分かりやすい。」「初めてでも簡単にできた。」「関節がよく動くから面白い」などと、感想を伝え合いました。

作り終えた子どもたちは、校内の様々な場所で写真を撮り、「ジオラマ撮影」を楽しみました。

完成後は、オンライン工場見学等を通して、まとめの学習を行いました。一つのシートに色分けされたパーツが形成された世界唯一の多色形成技術や、完成後に余った部品等を再利用して新しい製品に作り替えるエコプラシステム、プラスチックを再び石油に戻す世界唯一のリサイクルシステムなど、様々な技術を学びました。

また、制作に携わる方々のインタビュー動画から、「年齢を問わず すべてのユーザーに喜んでもらえる製品にしたい」という製品開発にかける思いや、開発会議から企画・試作・金型・製造・点検・梱包と、多くの工程と様々な人がかかわっているということを学びました。

午後はPTA主催の文化祭・・・・

午前中は音楽祭で、午後は文化祭・・文化祭は3つのブースに分かれているところを子どもたちは縦割りのグループで動きながら、楽しんでいます。

体育館ではミニアスレチックコース、教室で4種類の工作、廊下や通路には10問の富勢クイズ、図書館と理科室ではこわーい話の読み聞かせです。

ミニアスレチックコースでは・・・跳び箱、マット、平均台、スプーンボールと4種類をいかに早くクリアーするかに挑戦。

工作教室では、綿棒をつかったひんめり、お花の万華鏡が前半の工作、後半はしゃかしゃかしおり、ステンドグラスで、どの工作もじっくりと取り組む姿がたくさん見えました。

クイズラリーは、いがいに難しい問題が・・・教頭先生が毎週作っている料理?それはわからない!教頭先生はどこ???

こわーい話のコーナーは、少しこわいところと、ほんとうにこわいところの2カ所。

125周年の原画コンクールで出した6年生の原画に合わせて、折り紙で色つけをするコーナーも入れ替わり立ち替わりで、だんだん作品が仕上がっていきましたね。

ご協力いただいた、PTAの係りのみなさん、そして当日ボランティアのみなさん、ありがとうございました。よい体験ができました。

くすの木音楽祭をひらきました。

今日の午前に「くすの木音楽祭」を開きました。例年は金曜日に子ども同士の発表、土曜日に保護者に向けた発表という形で行っていましたが、今年は発表学年の保護者のみ会場で見られるような入れ替え制として、YouTubeライブ配信を併用しながら、1発勝負で集中して表現する形で行いました。

児童会の子どもたちが総合司会として運営していきます。最初は5年生の発表から・・・

スタート学年、そして高学年として次の空へという題名のごとく、10年後の自分たちを表現するように高音がひびく歌声を披露してくれ、合奏も運動会を思い出させる軽快なリズムで楽しく演奏して、とてもすてきな演奏でした。 次は3年生

3年生から学ぶリコーダーで、「エーデルワイス」の演奏。とてもきれいな音色で、しっかりと2部に分かれて演奏することができました。ゆったりとしたエーデルワイスですね。そして合唱は「レッツゴー明日へ」歌詞にあるどんなときも友だちというフレーズに乗せて、レッツゴーというかけ声に3年生の元気を感じ、すきとおったきれいな歌声を響かせていました。そして、1年生。

1年生は鍵盤ハーモニカで「キラキラ星」。だんだん音が短く演奏するようになり、タンギングをとても上手にしてなかなかの腕前を見せてくれます。合唱は、「ともだちになるために」を手話を使っての合唱で、たくさんのお友達を作って楽しくすごしたいな!という気持ちが伝わってくる演奏で、とても上手な合唱でした。そして、中間は音楽部の演奏。

音楽部は、「かえるの合唱」「青と夏」「テキーラ」の3曲。ふるさと協議会の音楽発表会から3週間たち、春から22回という短い練習機会でしたが、とてもいい演奏になりました。6年生だけで演奏した「青と夏」は休み時間の自主練習が多かったようですが、アンサンブルができていましたね。来年に向けて・・またがんばってほしいですね。そして後半は2年生から。

鍵盤ハーモニカと木琴・鉄琴を使って、オルガンも入って音の厚みが増してきた2年生。「アイアイ」を元気よく演奏しました。そして合唱は「いただきます」声が一つになってとても伸びやかに歌って、歌の歌詞にある命の大切さやご飯のありがたさもしっかりと伝わる歌声でしたね。そして4年生に・・・

4年生は「上を向いて歩こう」の合奏で、主旋律になる楽器がだんだん移っていき、いろいろな音で奏でる「上を向いて歩こう」に。最後の盛り上がりがよかったですね。そして合唱は「エール」で、心が一つになって歌声が一つになっている様子がよくわかる合唱で、世界中の笑顔にという歌詞が生きてくるとてもいい声でした。そして、最後は6年生・・・

合奏曲は今年発表の曲で「はいよろこんで」、この曲は障害を乗り越えて生きていこうというメッセージを伝える曲。みんな一人ひとりが違う力を出し合って一つの音楽を作っていくことは、社会を創っていくことと同じですね。そういうメッセージが届く演奏でした。そして、最後は合唱「Yell」。最高学年らしい言葉を大切にした歌い方に、心から心につなぐエールという歌詞が響き渡り、ぐっとくる感動を与えてくれた合唱でした。

この素晴らしい演奏に、感動した先生たちからサプライズのプレゼント。校長先生のピアノ伴奏で、「翼をください」の先生たちの歌声が響いて音楽祭は終わりました。先生たちも突然言われての発表でしたが、さすがでしたね。余韻のある音楽祭でした・・・

1年生の生活科も準備が・・・

1年生は、幼稚園や保育園の子どもたちを招いて、遊びコーナーを作って楽しんでもらおうという計画が進んでいます。3組をのぞいてみると、遊びをいろいろ作っていますね。

楽しくなる工夫をしていますね。おもわず遊んでしまいましたよ!楽しみです。

6年生で算数の授業研究

富勢小学校では「子どもを主語にした算数の学習」をテーマに授業改善に向けて取り組んでいます。今日は6年生で授業改善に向けたアプローチの授業が行われました。教材は「比例」です。

関先生がコレクションしているONE PEACEのカード。大量にあるのですが、比の考え方を使って枚数を出してみよう!という取り組みです。

使ったよいものは、今までの算数に出てきた計測器具。巻き尺、物差し、カップ、はかり。さあ、これらを使ってどうするか、

一枚の重さは2gだけど、全部乗せると奇数gになる。???どうすればいい?長さでやってみるか? 一つの値が2倍になると、もう一つも2倍になる、そう比例を使っていくためには・・・と、相談したり、一人で考えたり・・の学びが展開しています。枚数を明らかにしたいという気持ちがあると、いろいろな工夫が広がりますね。

2年生と6年生が学びでコラボ

2年生は先日の町たんけんで訪れた事業所に向けて、みつけたすてきなことを中心に、ポスターなどにまとめてお届けする準備を始めました。

そこで6年生の力を借りる学習展開が・・・6年生は修学旅行で日光に行った際に、日光街道沿いのお店にアポイントを取り、当日取材をさせていただき、帰ってきてからお店のアピールポスターを作成してお店にお届けをしました。その経験を活かして、2年生にアドバイスに来たのです。

6年生のポスターは玄関入り口に掲示中

最初はとまどっていた6年生も、だんだん2年生が伝えたいことがわかってきて、タイトルのつけかたや、写真を入れる場所などをアドバイスしながら、1時間終わるころにはだんだんと骨格ができあがってきていました。これから楽しみですね。

くすの木音楽祭が近づいてきました

今週末の土曜日にくすの木音楽祭が予定されています。今年は校長室だよりでもお知らせしたとおり、2回に分けていた発表の機会を1度にして、全校児童と発表学年の保護者が体育館に入って演奏を聴く体制にしました。業者を入れてのYouTubeでの限定配信とDVDの販売も予定しています。校内にも2カ所のパブリックビューイングの場所を用意しました。

各学年練習をしていますが、午後の体育館を見に行くと5年生が練習をしていました。

歌詞のことばの意味を大切にしながら歌えると、さらによくなると助言してもらっていましたね。各学年も追い込みになっています。心を一つに力を一つに集めた表現を土曜日にみてください。

書写の時間は専門家のボランティアに・・・

3年生以上の書写の時間の指導に、専門的に書に触れていらっしゃる方々を中心に、ボランティアの皆さんに指導をしていただく体制にしました。

今日は6年生に、定吉さんを中心に、髙橋さん、大野さん、染谷さんに入っていただきました。皆さん、高等学校で書道の指導をしていた経験があったり、夏祭りのお祭りの際に様々な表示を毎年書かれていたり、放課後の書道体験教室で教えてくださっていたり、書を日常にされている皆さんです。

書は、文字をきれいに書けるようになるために大切な時間です。また、それだけでなく、グローバルな社会で、日本の毛筆はいろいろな意味で人気があります。海外に出かけたとき、大人になって外国の人と仕事をするとき、毛筆で字を書いてみただけでも、友だちになれたり、仕事がうまく進んだりするかも知れません。日本の文化を大切にして、その文化で世界とつながっていくためにも、書写の時間の毛筆は大切な力をつける時間ですね。

専門家の方々にしっかりと学んでいきましょう。

ふるさと富勢の文化祭に出品しています

ふるさと協議会が主催する文化祭に、富勢小、富勢中、富勢東小、富勢西小、県立柏高校の作品も一緒に展示されています。布施近隣センターで2日間展示されました。

3年生も脱穀体験をしました

5年生が自分たちで育てたコシヒカリの脱穀作業をしています。今日は終盤になってきました。昼休みに行った脱穀のところで、5時間目には昔の道具を学んでいる3年生が足踏み脱穀機の説明を校長先生から受けています。

脱穀は機械が作られる前は、手で行っていて、動かない機械を作り、さらに便利にするために回転する機械を作ったのですね。むかしの道具を知って、いろいろなことを工夫していくことの大切さを学べるといいですね。

4年生はサンパパイヤの収穫体験にいきました

昨年度から、富勢東小学校学区でサンパパイヤの栽培をされている大久保さんからお声かけをいただき、サンパパイヤの収穫体験を行っています。今日は少し北風がふくなかを片道30分をかけて収穫に出かけました。

富勢小学校用に10本のパパイヤの木が植えられています。大久保さんから説明をうかがって10人で1本のパパイヤの木から収穫をしました。

大きな実は、1つで1キロ以上ありそうです。700g前後がちょうどよいようですが、取り放題ですよ、という大久保さんのお言葉に、子どもたちは夢中でとっていきます。

大収穫になりました。

大久保さんのお話では、商社マンとしてお勤めになられ、海外勤務でインドネシアなどにいたときに、パパイヤの森の清々しい雰囲気にあこがれて、是非日本でもその空間を作りたかった。

それ以上に、青パパイヤの栄養価や美味しさ、調理の多様性に魅力を感じ、温暖化する日本の環境の中で、今まで育ててきた野菜が育たなくなるかもしれない。そこで、パパイヤも野菜の選択肢の一つとしていくと、栄養で健康になり、長寿命につながり、社会創生になるだろう、という大きな夢を描いてのパパイヤ栽培に着手して10年以上とのこと。これからの農業というキーワードで、子どもたちの学びの中への位置づけを考えていきたいと思います。

最大14個という子どももいて、帰り道は重たいサンパパイヤを一生懸命に持って帰りました。

自分で収穫したものは、しっかりと持ち帰ります。奥様がつくってくださったレシピも一緒に持ち帰りますので、ご家庭で新しい味を楽しみながら、これから・・・を考えてみて欲しいと思います。

2年町たんけんは情報の整理をはじめました

2年生町たんけん、25カ所の事業所の「すてき」をみつけて、それをわかりやすくまとめて行きます。今日はそのまとめに向かう始まりの日。引率ボランティアをしてくださった方々もお時間の都合がつく方にお集まりいただき、自分の伝えたい「すてき!」について考えて、グループで話し合いをしました。

ボランティアの皆さんから「この2人は同じ内容だから、どちらか変えた方がいいね」「気持ちが伝わりやすい、いい内容で書けているね」など、様々なアドバイスをいただきながら、見学を思い出しながら、何を伝えようか、集めた情報をそれぞれ整理しています。

「○○のすてき!」を伝えようをキーワードに、最後はポスターを作成して届けにいく予定です。ボランティアの方々にも関わっていただき、修学旅行で日光のお店のポスターを作成した6年生からもアドバイスをもらう時間もあるようです。楽しみですね。

5年生校外学習 JFEスチール千葉に

5年生校外学習は、千葉市のJFEスチールの工場見学と千葉市科学館の体験見学に出かけます。今日は朝6時50分に集合して、7時10分に出発しました。

バスの中では、最初は一人1問の社会科クイズ。鉄の原料の輸入が一番多い国は? 鉄は何度でとけるでしょうか? 食料の生産高が一番多い企業は、日本ハム・山崎パン・日本たばこ? 日本の3大工業地帯の名前は?と、なかなか難しい問題も出てきます。その後はレク係が企画したレクを楽しみながら、外環道から京葉道路にバスは進みます。

高速道路が渋滞した関係で、到着が30分ほど遅く、9時15分にJFEスチール千葉に到着ニーランド15個分の広さがあり、工場の中を工場の定期バスが走っていることなどの説明や動画での説明を受けました。

むかしは工場の一部だった場所を千葉市のスポーツ公園としたり、アリオになったりと、都市に一番近い親しみのある製鉄所として、環境にやさしい工夫をしていることも知りましたね。

いよいよ工場見学の開始。溶鉱炉まではバスで15分走ります。本当に広い工場です。

工場の正門を入ると写真撮影はできません。製鉄工場の中には、会社独自のナンバーをつけた工場の中だけの車が多く走っていたり、72個ものタイヤがあるトラック、ディーゼルの機関車など、工場内だけの特別な車両もたくさん見かけます。

熱間圧延工場を見学する予定でしたが、機械のトラブルで製鋼工場の見学。製鋼工場は溶鉱炉から出てきた、鉄を溶かしたものを厚さ26cmの鋼にして、次の工程につなぐ製鉄所の最初の工場です。溶かされた鉄の表面温度は1000度。熱さが伝わってきます。赤い鉄は熱いのはわかりますが、冷えて重ねられているものからも、熱い風が吹いてきます。今日は15度くらいと低い気温でしたが、ストーブの前にいるような風が吹いてくる、製鉄所はすごいです。

製鉄所で集合写真を撮影しました。ヘルメット姿もなかなかでしょう。

天気がすっきりとせず、寒さもあるため、ポートタワー横での昼食は断念して、千葉市科学館に直行して、先に見学をした後に昼食というスケジュールで見学になりました。

お昼が13時過ぎになるため、移動のバスの中ではおやつタイムで少しお腹を満たして・・・

千葉市科学館は、一つ一つ意味がわかるとなかなか面白い体験企画が揃っています。グループで説明を読みながら実験体験を楽しんでいきます。

ようやくお昼。お昼は科学館んお10階でいただきました。

帰りのバスは、バスレク係が中心で盛り上げていきます。レクの中には学んだことをすぐに使ったレクもありました。

JFEのFは鉄の元素記号ですが、アルファベットでどう書く? 働いている人の総数は? 鉄の不純物を何で変えるでしょうか? としっかりと聞いていないと解けないクイズが出てきました。

学校に着くまで、レク係ががんばっていろいろなゲームやクイズで盛り上がって帰りました。

1年生 むかし遊び用にと・・・

1年生の生活科で行うむかし遊びに使うためにと、地域の80代90代の女性の皆さんが、お手玉と中に鈴が入ったお手玉と、あやとり用にと、毛糸を編んで輪にしたものを作って、届けてくださいました。

一つ一つ丁寧に作られていて素敵な遊び道具です。

12月の初めには、富勢東小・西小と一緒になってむかし遊びの交流会を行う予定です。

むかし遊びのボランティアの募集もはじめますので、富勢地域の皆様にご参加いただけると幸いです。

5年生 脱穀作業をおこないました

5年生は学校の池を田んぼに開拓して、こしひかりを育てました。刈り取りをした稲をしっかりと干しました。

今日から脱穀作業を始めます。脱穀には、近所の農家の嶋田さんからいただいた足踏み脱穀機を使って行います。

昼休みの作業ではなかなか終わりません。来週もこの作業は続きますね。

手でもみを剥がすのでは時間がかかります。機械を使うと早いですね。でも、取り切れない籾が残ったものは、手でとっていきます。食べられるようになるまで、たくさんの作業がありますね。

2年生 町たんけんを行いました

2年生の生活科で町たんけんを行いました。例年はクラスごとに数カ所の事業所を回っていましたが、今年は、4人グループで、1カ所をじっくりと訪問する形で、25カ所の事業所に訪問しました。それぞれのグループには、地域の方と保護者の方に引率ボランティアをお願いして行いました。

教室で引率ボランティアの方とお会いしてご挨拶をします。ipadで写真をとってもらうので、ipadの使い方をボランティアの方に教えているグループもありました。

いよいよ出発です。道は調べたとおりに進めるかな?ボランティアの方々は後ろからついていきます。

はなれないように、声をかけながら歩いていきます。事業所のついたら、しっかりとあいさつをして、準備した質問をさせていただきました。

質問をしたり、お仕事の内容を見せてもらったり、30分から1時間程度じっくりと訪問をさせていただきました。すてきなところをたくさん見つけて、地域の方々にも広めていけるといいですね。来週から調べたことをまとめて、ポスターにしあげていきます。

ご協力いただいた事業所様(敬称略)

東陽寺・南龍寺(この2つのお寺は富勢小になる前の根戸学校と布施学校)

富勢駐在所・西部消防署根戸分署・富勢幼稚園・富勢郵便局・マミープラス

ファミマ富勢店・農家の集い・自然食品よさげな・ベーカリー富勢・金子金物

金子米店・ヘアーサロンオリオン・農家島田さん・自転車オッティモ・染谷酒店

ペット用品どんぐり1号・京小町・さかまき内装・Nbok(看板)・光城自工

コモダエンジニアリング・北柏デイサービス・整体 結びつ木

お忙しい中、ご協力をいただきありがとうございました。

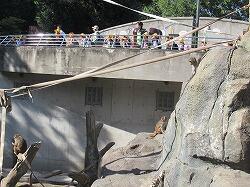

1年生校外学習「東武動物公園」

1年生は東武動物公園に校外学習。昨日からの雨が降る中の出発でした。

バスの中では、ガイドさんのリードで、歌やゲームをしていきます。低学年の時には、ガイドさんにバスレクを習って、3年生ぐらいからは自分たちでできるようになるように、今日はガイドさんに学びます。

野田市を通り過ぎることには、前方に水色の空も見えてきて、雨の渋滞で予定より少し遅れて10時過ぎに東武動物公園に到着しました。

バスを降りると外は曇り、公園入口を入ってグループ活動が始まるころには、おひさまも顔を出してきました。

グループ活動の時間が短くなってしまいましたが、計画したとおりに回ろうと、力を合わせて動物めぐり。ライオンは? こうもりは? ぞうは?と4人グループで行動しています。

そして今日のメインイベント、ホワイトタイガーのバックヤード見学です。ホワイトタイガーのシュガー君を飼育している飼育員さんが説明をしてくれます。

骨つきの鶏肉をほぼ一羽分と、約5キロの馬の肉を食べるようです。ホワイトタイガーが立ち上がると大人の人よりも大きいすごさです。ホワイトタイガーと言葉は通じなくても、えさをあげながらわかってもらうように育てているお話も聞きましたね。

記念写真はホワイトたいいがーと・・・

ホワイトタイガーのあとは、お弁当タイム。雨で地面が湿っているのでドームテントの下でお弁当を広げます。朝起きてお母さんと一緒にお弁当をつくった!という子も・・

お弁当とおかしを食べると午後1時。バスに向かって歩きながら、動物をみて、猿山ではさるを一生懸命見たりしながら・・・

見てきた動物のこと、絵にしたり、作文を書いて伝えたり、明日から振り返っていきましょうね。

2年生は町たんけんに向けて・・・

今週末の11月1日に、2年生は町たんけんに出かけます。今年は25カ所の事業所やお店を4人グループで訪問します。昨年度までは、短時間で何カ所かを回っていましたが、今年は子どもたちの希望をAIに分析させて、最適な訪問場所を選び、グループはクラスを超えてグループ編成をしています。

各グループには、保護者と地域ボランティアの方に付き添ってもらうようにして、今日は都合がつく方に来校いただき、子どもたちと一緒に計画づくりや質問の内容吟味を行ってもらいました。

大人も訪ねたことがない場所もあり、どんなことを聞こうか、何をみてこようか、一緒になって考えることができています。11月1日の町たんけんは、すてきをたくさん発見できるようにしていきましょう。

柏市家庭科作品展

さわやかちば県民プラザで土日に家庭科作品展が開かれて、富勢小学校からも5年生と6年生の作品が展示されました。工夫して仕上げた様子がわかりますね。

ていねいに仕上げられた様々な作品、中学校は技術科の作品も展示されています。

富勢地区音楽発表会!

今日は富勢地区の音楽発表会、富勢小学校と富勢中学校とプライドダンスシティーさんの3団体が出場しました。

富勢中学校は1年生と2年生。4曲演奏をしてさすが中学生らしい演奏です。

富勢小学校は6月からの練習成果を十分に発揮できましたね。

かえるの合唱 青と夏 テキーラの3曲を演奏しました。自主練習の成果もあって、どんどん音がよくなり、今日は今までの最高の演奏になりましたね。

今年は市内のチアダンスチームの「PRAIDE DANCE CITY」の皆さんが参加してくださり、ダンスパフォーマンスを見せてくださいました。

途中では、参加者全員でチアダンスを楽しむイベントも・・・

1時間半の発表会、音を楽しむとてもすてきな時間でした。

富勢ふるさと協議会文化部のみなさん。また、楽器の演奏を無償で引き受けてくださった大畑運輸のみなさん、ありがとうございました。来年はさらに盛り上げていきましょう。

明日は発表会に挑戦します!

明日は富勢地区文化祭の音楽発表会が本校体育館で10時から開かれます。

そこに、富勢中学校と富勢小学校と地域のダンスクラブが参加します。昨年は県立柏高校が参加していたようですが、定期テストと重なって断念。3つの団体が練習の成果を発揮します。

今年度から市内音楽発表会が無くなったことにより、各小学校の吹奏楽部は廃部という学校が多く、現在吹奏楽部として活動しているのは、富勢小学校を含めて5校程度となっています。このことで、秋の恒例行事だった地域の音楽祭りも廃止という地域が多い中、富勢小学校の音楽の先生は火を続けていこうと、地域の方々の協力をいただきながら週に数回の練習を積み重ねてきました。

今日は明日の本番に向けて、業間休みに初めての体育館での合奏をして、練習の成果を発揮できるようにと最後の調整をしています。

来年度を最後に、小学校での吹奏楽部の活動は認められていません。富勢地域の音楽を途絶えさせないためにも、地域の方々と学校の先生が協力しあえる体制の中で、富勢地域の小学生吹奏楽バンドとしていくことが、あと1年半に課されている課題です。

子供たちは練習が無くても自主的に練習して、今日の日、そして来月のくすのき音楽祭に向けて挑戦してきています。明日の演奏で力を発揮して、さらに課題を見つけて次の挑戦に向けて粘り強く取り組む、そんな吹奏楽部の子供たちを支援してくださる方々を求めています。明日の演奏を聞いていただき、学校にお手伝いにきていただけることを期待しています。明日!がんばろう!富勢っ子たち!!!、

3年校外学習は房総のむらへ

3年生は社会科で昔のくらしについて学びます。それで今日は千葉県立房総のむらに校外学習に来ました。房総のむらは、千葉県内各地から江戸時代から明治時代にかけての建物や道具を集めて、昔のくらしや文化を体験できる施設です。学校に集合して、8時に出発をしました。

バスの中では、それぞれが作ってきたクイズを出し合っています。「かわやとは、どんな場所でしょうか? 1トイレ 2げんかん 3おふろ」「おひつとはどのようなどうぐでしょうか?」「ダイニングテーブルはむかしはどんな道具だったでしょうか」 今日の学習とつながったよいクイズを出し合いながら、1時間すこしで到着しました。

どろめんこと千代紙ろうそくづくりの体験学習と、昔の街並みや武家屋敷、昔の農家の探検学習に分かれてスタート。

探検学習のグループは、どんなお店なのだろう、何をつくっていたのか、どんな道具があるの? 一人1台のクロームブックで写真をとったり、お店の人に聞いたりしながら探検します。昔の家や、おふろ、洗濯板、井戸、本で調べてきたことが、目の前に本物として現れています。

どろめんこは、酒々井というところの田んぼにある遺跡から出てきたもので、子どもの顔をを表した遊び道具です。昔の人がやっていたことを思い出しながら色付けをして、少し昔の人を体験することができたかな?出来上がったらどろめんこを投げて、遊びます。なかなか思うようには投げられませんね。何度も投げてコツをつかんで楽しみます。

千代紙ろうそくは、日本の和ろうそくと西洋ろうそくの違いや、火の起こし方なども学びます。火打石で火花を散らして、そして火が付く様子は、なかなか見ることはできませんね。集中して火の不思議さを見ています。そのあとで千代紙を選んで、様々な形に切ってろうそくに貼ります。最後はろうでコーティングをしたら出来上がり。オリジナルのろうそくが出来上がりました。

12時をすぎたのでお祭り広場に移動をして、お昼です。お弁当をグループごとに集まって囲んで食べました。曇りですが、外でお弁当を食べるにはちょうどよい天気です。

お弁当を食べ終わると、下総の農家と安房の農家を見学します。千葉県は上総下総安房の3つの国にわかれていましたので、それぞれの地域の特徴があります。安房の家は入口にかにの甲羅でできた魔除けが飾られていますね。下総の家の前では、昔の遊びコーナーがあって、昔ならではの遊びに夢中になっているグループもありますね。

それぞれの特徴を写真でさつえいして、学校に帰ってからはクイズとしてまとめるようです。問題と答えと解説の3部門のクイズだそうです。

次の学びにつながる校外学習になりましたんね。

子どもを主語にする授業を目指して先生たちが学ぶ・・

富勢小学校の校内研究(授業改善にむけた)は「子どもを主語にした算数指導のありかた」として、今日は外部から講師を招いての授業研究会を行いました。今日は4年2組と5年2組で授業を展開して、先生方が指導方法について意見を交換しながら学んでいきます。

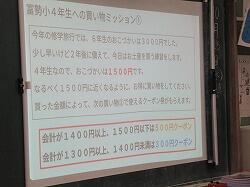

4年生は概数の学習の終盤。2年後の修学旅行での買い物を想定して、1500円以内で買い物ができるように実際の日光のお店の値段表をもとにして、見積もりを立てていきます。

四捨五入、切り捨て、切り上げの3通りの概数をつくる方法をこの単元の学習で知りましたが、実際にはどう使えるの?というのが今日の学習場面です。

1500円から1400円の間で会計ができれば、500円クーポンをもらえます。1300円から1400円では300円クーポンが、1500円以上になると残念ながらクーポンは無しです。284円はどうする? 421円は?・・・

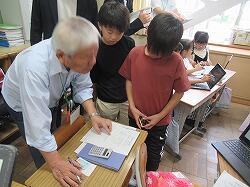

会計担当は、今日は4年生の先生と算数支援の先生がサポートしてくれています。会計をしてもらうだけではなくて、どのように概算をしたのかを説明しなければなりません。

学んだ振り返りは、スプレッドシートに書いて、みんなで共有をして、次の学習に活かしていきます。

5年生は、公倍数の学習で2つの数字の公倍数を学んだ続きに、3つの数の公倍数はどう見つけるか?が今日の課題になります。2と3と4の公倍数を小さい方から5つ見つけようとすることが課題です。

最初は一人で考えていく子ども、数人で相談しながら考えていく子ども・・・自分の学び方を選んで進んいきます。公倍数の出し方が見えてきたところで、グループになって公倍数を下から5つ探す方法を共有していきます。

2と3と4から12がキーワードになったようです。12,24,・・・・と倍数の見つけ方がみえてきました。

放課後の研究協議では、二つの授業についてグループに分かれ、あらかじめ授業を見たことから考えたことをスプレッドシートに記入し、それを元にしたブレーンストーミングを行いました。

その後は講師としてお招きした3人の先生方からアドバイスをいただきました。教育研究所の杉本アドバイザーからは、数学的見方・考え方からのご指導、千葉県教育庁東葛飾教育事務所指導室の津軽指導主事からは、個別最適な学び・協働的な学びという視点からのご指導、敬愛大学准教授の阿部先生からは、子どもを主語にした教育とはという視点からのご指導をいただきました。

・

子どもを主語にする、ということへの挑戦は、指導観・学習観という「観」を捉えなおしていくことだと3人の先生方からの共通点があります。子どもを主語にという学校は、子ども自身が自分から学んでいく授業に変えていくことがなされていくようになり、それが、学力を向上につながりさらに学校も楽しい空間となり、不登校などの解消にもつながるということが、様々な調査からわかってきています。富勢小学校はそこを目指して挑戦しくスタートを切りました。

目指せスーパー新聞記者

4年生校外学習は、土砂降りに見舞われながらでしたが、子ども達一人一人が課題を持ち、一生懸命に取材に取り組みました。

伊能忠敬の旧宅や記念館から、私財をなげうって地図づくりに打ち込む伊能忠敬の偉大さを学び、町並み散策では、水路の仕組みや東京駅を模した建築物等から「水郷」「小江戸」と呼ばれる秘密を発見することができました。

山車会館では、高さ9m、重量4トンもある山車を目の当たりにし、驚きに目を輝かせながら見学しました。

この取材の成果を、国語の新聞づくりで発揮すべく、ここからまとめの活動を進めていきます。

4年生校外学習は佐原に出発しました

4年生の校外学習は今年度から佐原になりました。日本遺産と言われる千葉県の大切な文化財となっている佐原の街並みや文化、社会科の学習で出てくる伊能忠敬の功績や千葉県の歴史を学ぶことを目的としています。今年は、国語の新聞を作るという学習とも関連させて、佐原について十分に調べた上で今日の校外学習で実際を見て、今日は新聞記者になって佐原の街を取材して歩き、来週には記事にまとめていきます。

雨が心配ですが、新聞記者としての活躍に期待しています!

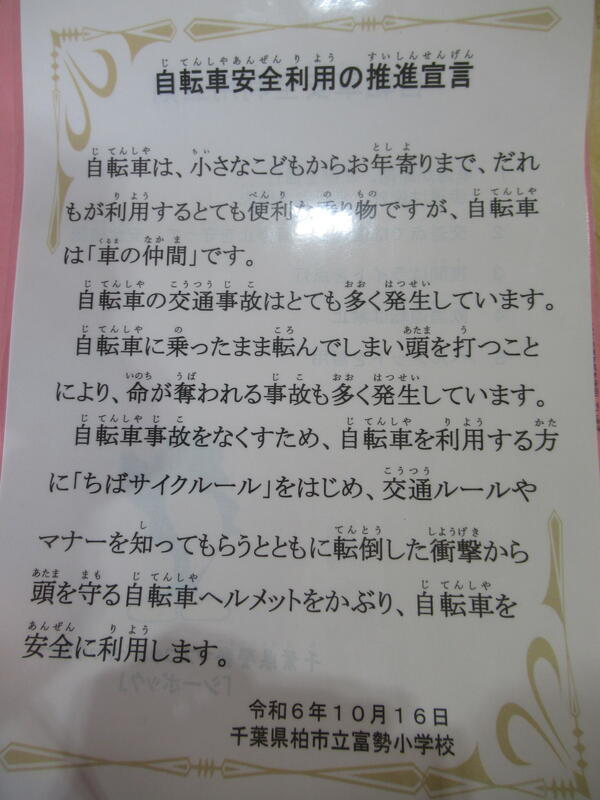

全校の交通安全教室を行いました

今日は全学年で交通安全教室を行いました。低学年と中学年は柏市役所の防災安全課から交通安全担当の方がいらして、自転車の乗り方などについてお話とDVDで安全ポイントについてお話してくださいました。

午後は、高学年に向けて、柏警察署交通課の警察官が自転車の交通ルールを中心に、乗る前、乗った時に分けて説明をしてくださり、DVDの動画でも事故の危険性や事故を予知することについて授業をしてくださいました。

最後に、千葉県警が取り組んでいる「自転車安全利用の推進宣言プロジェクト」に宣言をし、代表委員会の代表者が宣言文を、警察官に読み上げました。9月30日現在で、県内の小中高校と企業・団体473件が参加しているプロジェクトに、富勢小学校も一緒に宣言校となり、一層の安全に気を付けて生活をしていこう、と取り組みます。

自転車に乗車する際のヘルメット着用は義務になっています。40kで走行する車に衝突した際は、6階から落ちた時と同じ衝撃を受ける事を学びました。柏市ではヘルメットの割引補助金も出しています。家族でヘルメットを着用するようにしていきたいですね。

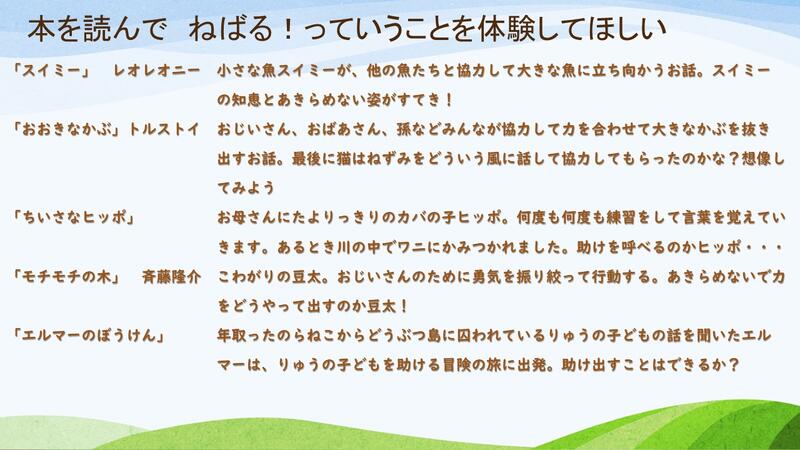

10月の全校朝会 ねばると読書

10月の全校朝会は、前期と後期の分かれ目になる10月9日に行いました。今日は前期の通知表も全員に渡されましたね。

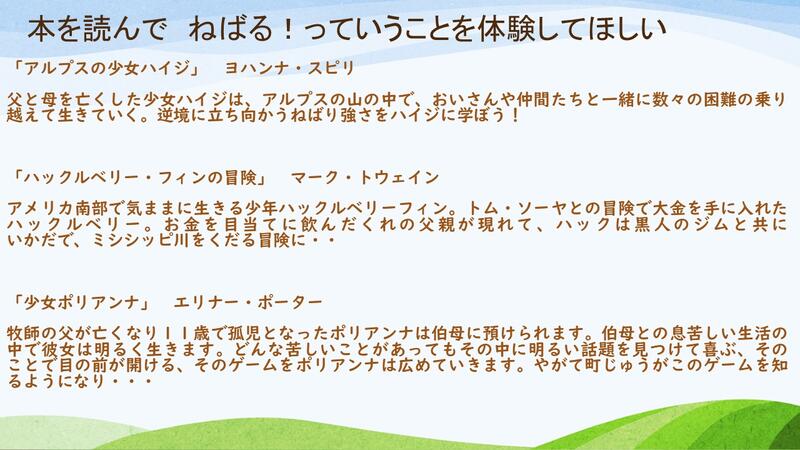

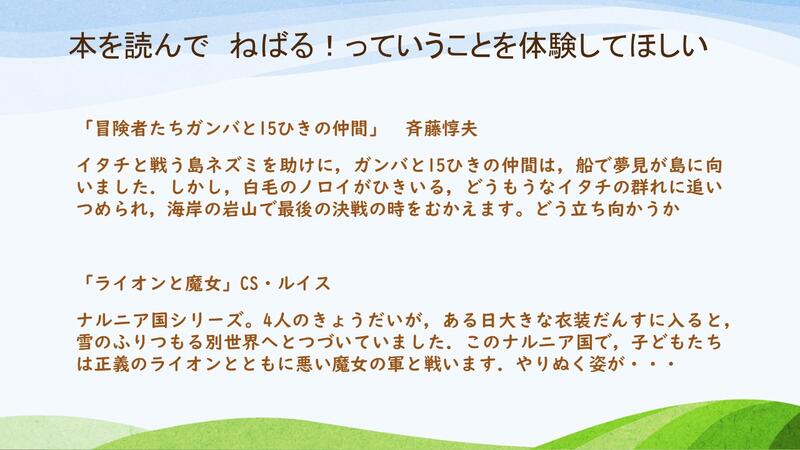

校長先生から10月のキーワードは「ねばる!」と出されました。9月の挑戦する、を行っていくと必ず大変なことにぶつかって、頑張らなければならない。そこで大切なのは「ねばる」こと。でも、どうやってねばるとよいかわからないことが多いので、それは本を読んで主人公の行動から学びましょう。というお話でした。校長先生からは低学年5冊、高学年5冊の本が紹介されました。

さあ、10月は読書を通して、挑戦してねばる!に取り組みましょう。

そして、10月の生活目標も本を読もう!ですので、6年生2名と長谷川先生がビブリオバトルを行いました。

どの本もおもしろそうで、先を読んでみたくなるようなビブリオバトルになりましたね。全員で投票をした結果、一番読みたい本は、『成瀬は天下をとりにいく』に決まりました。

ビブリオバトルはクラスでもできますね。本を読んで、ビブリオにも挑戦して欲しいですね。

3年生 社会科見学 明治なるほどファクトリー

社会科が始まった3年生は、社会科の入口の学習として様々なことを学びます。3年生の社会科では、働いている人に注目して、どんなことをしているのか、どういうことに気をつけているのか、工場で作られたものはどこで売られてるのか、など、5年生で学習する日本の工業とは違って、身近なことから工場を見ることが3年生の工場見学です。

そこで今日は、守谷市にある明治乳業のなるほどファクトリーという工場見学施設を訪れました。

バス4台に分乗して出発。行くまでの間、先生がクイズを出して工場見学に向けて盛り上げながら向かいます。

クラスごとに順番は違いましたが、工場の様子や工場で作られているヨーグルトひみつについて動画で説明され、食い入るように見ました。

ここから、工場内の見学に出かけましたが、工場内は撮影ができません。ヨーグルトには、前発酵で作られるドリンク型と後発酵で作られる固形型があることや、それぞれのヨーグルトが、容器から全てこの工場で作られていることを、実際の様子を見学しました。

見学のあとは、工場の管理栄養士の方とテレビ会議システムでつながって、タンパク質やカルシウムと健康や体作りのお話をうかがいました。乳酸菌のはたらきや乳の大切さなどもわかったかな?

各クラスで集合写真をとって、帰路につきました。

八朔相撲大会が開かれました

富勢地区に280年以上も前から伝わる伝統行事「八朔相撲」。昨日の予定でしたが、雨のために順延になり、今日日曜日に行われました。コロナで中断してしまったために、コロナ前は100人以上の子どもたちが力試しをしたようですが、今年は富勢3小学校合わせて26人と少なく、さらに日曜日になったことで出られなくなった子もいました。

朝早く7時半から八朔相撲の実行委員の方々と3校から10人の先生たちが集まり会場の準備をしました。

始まる前には、布施弁天の住職がお経を唱え、塩とお酒でお清めをします。古い行事らしい儀式ですね。江戸時代から昭和までは、村の若者の力自慢が競っていたようで、この行事のための水田があり、資金をお米を売って得て行事を行っていたようです。

開会式で、しっかりと四股を踏んで準備運動をしました。

富勢小からは6人の予定が都合で3人になりましたが、みんな元気に相撲をとって勝ち名乗りをあげていました。

取り組みが終わった後は、柏市の相撲スポーツ少年団の中学生4人が、子どもたちと対決して相撲の面白さを教えてくれていました。渡邉先生もはっけよーい! 勝負はどうなったか??

閉会式では、出場選手全員にメダルが授与されました。

お昼過ぎには、片付けも終わりました。来年はお相撲に関心をもってもらい、多くの子どもたちが参加できるといいですね。地域行事に、子ども、親、そして地域の人たちがみんなで参加していけると、伝統的な行事を通じて人のつながりができて、地域が豊かになっていきますね。

しいすま学級の調理実習

しいのき、すまいる学級が合同で調理実習をしています。

できあがっているのは「そうめん」です。

ゆでる時間が短いので、そこを守るのがむずかしかったようですが、家で食べるのよりもおいしい!と、もっと食べたい!という声がたくさん出ていましたね。

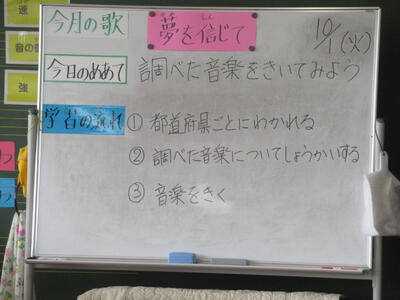

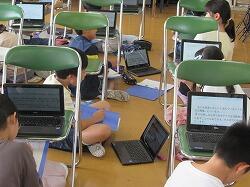

音楽の時間もChromebook・・・

音楽室の前を通ると今日は静かです・・・中をのぞいてみると、みんなChromebook・・・を開いて何やら調べているようです。

各県ごとの音楽、いわゆる民謡について調べているようです。県名を覚えることが社会科で出てくる4年生が、音楽についても県ごとの特徴を調べているようです。

校外学習で行く、佐原にも民謡があるようですね。見つけて聞いているようです・・・

今朝の新聞には体育の時間でのChromebook活用についての記事が出ていましたが、音楽の時間にも活用します。様々な学習シーンを豊かにする活用が増えています。ゲームばかりに使ってきた子どもたちに、豊かな情報の社会を感じて欲しいですね。

児童会が動きはじめました

業間休みに校長室をトントンとノックする音。はーいと返事をすると、今お時間少しよろしいでしょうか?と児童会の役員が入ってきました。

全校で楽しめるクリスマスクイズ企画を作ったので、実行してよいか聞きに来たとのこと。

Chromebookを使ってプレゼンをしてくれました。一回では校長先生はOkしてくれませんでしたが、「いい企画だから、もう少し細かいところを考えてごらん」と次のプレゼン機会が楽しみです。自分たちで考えて、行動していくことが、主体的な姿ですね。期待します。

1年生のステップアップ教室はじまりました

放課後子供教室のステップアップ教室に、今日から1年生が加わりました。国語や算数の学習内容が定着するように、放課後の時間も少しがんばる!のがステップアップ教室。

今日から1年生25人が加わりました。自分からやってみる!と参加した子は2/3、お母さん、お父さんにすすめられた子が1/3。ここでの勉強が楽しみ!は全員でした。

月曜日に教室が開かれます。やれば、必ず、できるようになります。できるようになったことを生活の中で使えるようになる、そこを目指してがんばろう!

3年生 社会科でスーパー見学に行きました。

3年生は社会科でお店で働く人について学びます。家の人がどこで買い物をしているかを調べ、スーパーマーケットで買い物をすることが多いことを知り、普段自分たちも行ったことがあるスーパーマーケットに見学に行き、働いている人の様子や、品物を売る工夫などを学びます。今回はマミープラスさんのご協力をいただき見学に行きました。

店長さん自ら子どもたちに説明をしてくださり、スーパーのバックヤードと言われる冷凍室やお寿司を作ったり、お肉をつめたりしている場所も見せていただきました。

マイナス20度の冷凍庫はさすがに寒い・・ 色々な工夫をして売られていることがわかってきました。

質問のコーナーでは・・「働いている中で気をつけていることは?」「値段はどうやってつけるのですか?」「店員さんが多くて人件費がかかるのに、値段が安いのはどうしてですか?」「秋は何が売れますか?」など、働く人の数や商品の数など様々なことを伺いました。

学区内には他にもスーパーがありますね。他のスーパーでも同じなのかな?違いはあるのかな?働く人の工夫はどうかな? 社会科は、調べたあとに、さらに疑問がわいてくるところが面白いですね。

ドリームフラワープロジェクトが始まりました

平成19年度から行っているドリームフラワープロジェクトの季節になりました。このプロジェクトは、産学官がひとつになって、環境問題や子どもたちの環境に関する関心を高めるプロジェクトとして始まり、今年はちょっと少ない4校の参加で実施されます。

富勢小学校では毎年、しいすまの子どもたちと栽培委員会が中心になって活動をしています。今日は届いた肥料を土に混ぜ込む作業をしいすまの子どもたちが行っていました。

自分たちがデザインした花壇づくりに向けて、これから半年がんばっていきますね。

ドリームフラワープロジェクトについて

・学校給食の残渣と柏市内の飲食店からでる生ゴミを回収する業者が、それをたい肥に加工し ます。(今日入れたたい肥は、給食などの生ゴミから作ったたい肥です)

・子どもたちはパンジーの花で花壇をデザインします。デザインはエクセルファイルで行います。そこで計算されたパンジーの苗を、千葉大学環境フィールドセンターの自動育苗機で苗づくりをして、ゴミ回収業者さんが各学校に配ってくれます。

・各学校の花壇の土の成分を調べ、適切な肥料等の量については、千葉大学が調査して結果を各学校に返してくれます。

・10月に届いた苗は、デザイン通りに植えていきます。(学校によっては地域の方々と一緒煮植える学校も多いです。)

・植えてから、きれいに咲くまでの間の観察記録を子どもたちがつけます。子どもたちの観察記録などをまとめて、柏市環境政策課が柏市の庁舎等で展示をして、環境への啓発を図ります。

というように、柏市内の企業や市役所、教育委員会、そして千葉大学が一つになって行っているドリームフラワープロジェクトです。 このプロジェクトは、校長が教育委員会時代に立ち上げたプロジェクトで、循環型社会と花壇をとりまいて人々がつながってほしいとの願いで、15年以上も続いているプロジェクトです。富勢小学校でもつながりを強めていきたいと思っています。

4年生総合「安全マップづくり」スタートしました

4年生は総合的な学習の時間で、富勢東小・西小とも同じテーマ「安全マップづくり」で取り組みます。富勢小は交通安全を中心にマップにしていこうと、今日は学区内の5つの通学コースに分かれて、8時半から10時まで危険箇所探しのフィールドワークをしました。

昨日お願いしたのにも関わらず、朝の見守りボランティアをしてくださっている「くすの木隊」から7名の地域の方もボランティアで参加してくださりました。

道路のラインが消えているとか、ミラーにうつらない場所があるとか、スピードを落とさない車が通るとか、様々なことに気がつき、写真や動画にもおさめていました。

これから、見てきたことと様々な資料とを見比べながら、富勢の子どもたちや地域の方々が安全に過ごせるように、マップづくりをがんばっていきます。何度か学区に出て行くことがあります。付き添いボランティアで一緒に参加してくださる地域の皆さん、保護者の皆さんを募集します。ありがとうございます。

2日目はカレーコンテスト・・・

2日目午前はカレーづくり。今年のカレー作りは単なるカレー作りではありません。カレーコンテストが行われるカレーづくりです。評価の観点は材料カットとその手際の良さ、火おこしの技と省エネの割合(薪の使用本数)、そして味と出来上がり具合の3点です。

9時に外の野外炊飯場所に移動しました。カレーの調理をする担当は野菜の皮むきから始まります。家でいろいろと調べてきています。じゃがいもの切り方は、お肉の切り方はどのように切ればよいか、それぞれ調べたことを思い出しながらの調理です。

かまど担当は、薪をどのように組むかが勝負です。途中で巻き割りの機械も出てきたので、太い薪を細くカットして火がつきやすいようにします。

コンテストを行っていないと、調理がどう進んでいようが関係なく、かまどに火をおこしてどんどんと火が燃えていきます。無駄に火を燃やしている場合が多いのですが、今年の富勢小は、しっかりと下調べをした方法で薪を組んで、カレーの調理ができあがってくるのを待っています。

いよいよ鍋が届きました。それに合わせて火をおこして鍋を迎え入れます。さあ、何本の薪で仕上げることができるでしょうか?先生方チームは校長先生から3本で!と言われて頑張っています。

鍋がくべられて、今年は野菜と肉を炒めています。今までは、お水が入った状態できたのですが、おいしく作る作り方を調べた結果、炒めるようになったようです。さあ、協力しあって出来上がったカレーはどうでしょうか?

予想通りにおいしい! じゃがいもが硬かった・・・ スープっぽくなった・・お母さんが作るよりうまい! 自分たちで工夫して協力してつくったカレーは絶品のようです。

カレーコンテストですから、3つの観点での評価があります。味と出来栄えは校長先生の加点。結果は・・・

1位 3組7班 85点 2位 1組1班 83点 3位 2組5班 73点でした。1位の3組3班は、ジャガイモの煮具合が最高で味にもコクがあり先生たちのものよりおいしい、さらに使用した薪は5本と省エネも抜群でしたが、作る作業はかなり時間がかかっていたようでした。薪は最大12本、最小5本と、調べた結果がしっかりと出た結果になったようです。薪は先生チームは7本使ったので、5年生の方がいろいろと工夫されていましたよ。

後片付けもきっちりとできました。行動する姿に変化が現れたカレーコンテストでした。

林間学校夜から朝まで・・・

キャンプファイヤーが終わり、部屋でくつろいでいる中、9時を過ぎると部屋長や実行委員の反省会が始まります。

一日を振り返って、自分たちの行動をさらに良くしていくためにはと、考えを交流して、明日に向けての行動について話し合いました。その中では、「みんなのことを考えての行動ができていない。自分は話したいから話しているようなことがある」というような反省が出て、明日に向けて行動変容が楽しみです。

子供たちが10時に寝静まると、先生方の反省会も始まります。1日を振り返り、明日の行動の確認をすると、12時を過ぎてしまっています。この時間は勤務時間として認められていないのですが、欠かせない大事な時間です。実際の場面を通しての子どもをどう育てるか、このライブ感が校外学習の肝でもあります。

翌朝6時半の起床を待てずに、5時過ぎからごそごそと動く子供たち。その中でも寝ている子もいて、起こされちゃったという子と、起きて何をしていればという子と・・・

朝の掃除、荷物の整理、部屋の整理整頓、それに合格をもらった部屋の子供たちから食堂に移動します。

昨日の夜から13時間ぶりの食事は、サラダときんぴらとオムレツとさかなのフライ、納豆などのバイキング。明るい朝の光の中でおいしくいただきました。

さあ、カレー作りに向かいます。

手賀の夜はキャンプファイヤーで・・・

真夏の暑さも流石に9月に入ると日の入りとともに木立の間からは涼しい風がふいてきます。夜のとばりがおりて暗くなり、西の空がうっすらと明るい中を子供たちがまきの周りに並び、火の神と火の子の入場です。

この火は180万年前、火山の火を恐れてさけていた人間たちが、恐る恐るその火に近づくと暖かかった。だから冬の寒さをこれで乗り越え、肉を焼いてみるとおいしく食べられ、料理に使ってみることにした火。人は、苦手だ恐ろしいと思っているものに挑戦しながら、この豊かな世界を創ってきた。富勢の子供たちにも欲しがっている3つの火を与えよう。協力の火 思い出の火、未来の火、この火をうまく使って希望の未来を創ってくれ。

大きく燃え上がった火を囲んで、キャンプファイヤー「ボン・ファイヤー」のnはじまりはじまり

最初は、ジンギスカンの踊りです。

次はじゃんけん列車 最後まで勝ち残った先頭の子に聞くと、グーで勝ち進んだと笑顔で・・・

猛獣狩りでは、グループをすばやくつくって・・・

次の踊りはコロブチカ 男女で仲良くおどります。

最後のダンスは タタロチカ

最後は、クローズド・ファイヤー・・・ 火もしずかにおちついてきました。

空をとぶとりのように 自由に生きる 今日の日は さようなら またあう日まで ♪

火は静かに・・燃え尽きようとし・・・東の空には十七夜があがってきて 静かにキャンプファイヤーの幕がおりました。

午後はウォークラリー 結果は・・・

午後はウォークラリー。9月20日だというのに35度近い気温となる中になりましたが、子供たちの協力具合と積極的な姿勢は、暑さに負けそうもないと判断して実施。スタートはエアコンがきいている館内からとしてスタートをしました。

6グループほどがスタートしたところで、外に出ていき、中間地点に近い手賀西小学校まで移動してコースに出てみると・・・

あまり子供たちの姿がありません・・・最初のグループが通過した後にしばらくしてきたグループは、最後から3番目に出発したというグループ・・・他のグループはどこへ行った???最終チャックポイントの先生からグループチャットに5グループほどが道をはずれて最終ポイントに来ているので、間違えたポイントまで戻すとのこと。でも、まだ行方不明グループがあると認識して、間違えたというポイントで反対方向に探しに行くと、田んぼの真ん中で2グループを確保。さらに手前のポイントで間違えたと想定して探すと、コースと反対型になる手賀の丘公園入口で1グループ確保。コースを大きく逸脱したグループがあり、中には途中で断念してゴールに戻ったグループが2つ。今年はゴール最終時刻までにゴールできたグループは6グループに留まるという結果になりました。

1位は3組5班、2位は1組7班、3位は1組5班でした。でも、暑い中、協力して励まし合いながら、なんとか地図を読み解きながら進んでいったのは全グループの姿で、協力と積極性は全てのグループで発揮することができました。

部屋のしたくをした後、5時半からおいしく夕ご飯を食べて、

これからキャンプファイヤーです。

林間学校午前中はスクールヤード自然体験学習

スクールヤードの自然体験は、農業、生き物、釣り、歴史の4つのコースに分かれての体験となります。

農業コースは、我孫子の湖北台にある香取さんのファームにお邪魔します。

農業についての質問に答えていただき、農業を身近に感じます。5年生は富勢地区の農家や農業施設へのインタビューをしているので、香取さんから出されるクイズには楽々答えていけます。

香取さんの農業の魅力は、食べてもらって喜んでもらえること、大変なことは若手の農家の不足により、将来の日本で野菜やコメが作られなくなるのではないかという心配。農業を盛り上げるチャレンジは、農業の体験をしてもらったり、野菜でカレー屋さんにレトルトカレーを作ってもらったり、野菜のジェラートをジェラート屋さんで作ってもらったり、新しい試みにチャレンジすること、と教えてくださいました。魅力的ですね。

その後は、収穫体験で、なすとオクラの収穫をして、土づくりの体験をして、収穫した野菜の出荷作業の体験をさせてもらいました。

その後は道の駅に戻って、道の駅で農作物を売ることについて学びました。

次には水辺の生き物体験です。手賀沼フィッシングセンターの横にできている池に入って、池の中の生き物を捕まえます。なかなかワイルドな体験です。大きなうしガエル、メダカやザリガニ、水カマキリといった珍しい生き物を捕まえた人もいます。

捕まえた生き物は、よーく観察をして、いろいろなことを見つけています。足の裏が・・目がよく見えない感じなので、音波を使っているのかもしれない・・などなど、見ているだけでもいろいろな想像が出てきますね。大きなカエルをつかんで持ち上げたり、ザリガニを手のひらにのせたり、すっかり水辺の生き物たちと仲良くなっています。

この自然環境を守るために、どんなことに気を付けていったらよいかも、ワークショップの方々から教えていただきました。

生き物体験グループの隣では、釣り体験のグループがにじます釣りに挑戦をしています。泳いでいる姿が見えるのですが、なかなか食いついてはくれないようです。でも、釣り始めて10分くらいするとだんだん釣り上げる姿が見えてきます。

釣り上げたら、内臓を出すさかなをさばくことを行います。以前は一人一人子供がさばいていたのですが、なかなか厳しくなってきたのか、最初だけさばき方を教えてもらって手を添えてお腹を開いたあとは、施設の方が内臓を処理してくれました。

内臓を出したにじますは竹の串を刺して、一度クーラーの中で保管します。その後は、炭火の起こし方を学び、いよいよ自分たちで炭火をおこして焼き上げる準備をします。炭火は着火剤のおかげでどのグループも上手に火が付いたようです。うちわであおぐあおぎかたもだんだん上手になってきます。火が安定してきたら、いよいよにじますを網の上に乗せて焼いていきます。両面が上手に焼けるように調整しながら焼き上げました。

いよいよ食べます。お弁当のおにぎりと一緒に・・・「これって今まで食べた中で一番うまい!」「最高!」とみんなおいしそうに食べています。1匹全部きれいに骨になるまで食べました。

千年村探検&鳥ビシャづくり体験コースは、鷲野谷の地域の中を歴史ガイドの石井さんの案内で歩いていきます。星神社に集合します。星神社はなぜ星なの?神社のあとは地域のお寺医王寺に、医王寺も歴史あるお寺です。千年村というのは、千年もの間ずっと人々が住み続けている場所ということ。千年ということは、平安時代より前から人が住んでいた場所で、千年どころではなく縄文時代から人が住んでいた痕もあるのです。それだけ自然災害なども少ない場所なのです。(富勢小の周りもそうなのですよ)

医王寺からは、地域交流拠点を通って、江戸時代からのお屋敷である染谷家住宅の前を通り(今は工事中で見学できず)長屋門という大きな門を見ながら、香取神社への林の中を歩いていきます。谷津と呼ばれる谷間にたんぼが広がっている風景をみながら、星神社の隣の鷲野谷青年館に戻ってきました。

鷲野谷青年館では、鳥ビシャづくりを行います。鳥ビシャというのは400年ぐらい前から続く、豊作を祈願したり様々な感謝を表すために、毎年各家でつくっていたものだそうです。

お米で作った団子と食紅で着色しただんごを組み合わせながら作っていきます。最初はどうやってつくるのかな?っと不思議でしたが、やっているうちにどんどんコツを覚えて、できてきます。一人一人個性ある鳥ビシャができてきました。

鳥ビシャをなぜ作るのか?この地域では鳥を捕まえて売ったり食べたりしていたので、感謝の気持ちを込めて・・など、鳥ビシャについてもいろいろと聞いて学んで、歴史をたっぷりと感じるコースでした。

このグループは、最初からこんなに靴を揃えておいた学校は初めてとほめられました。

5年生 林間学校がはじまりました

5年生の林間学校が始まりました。

学校での出発式には、96名全員が揃いました。林間学校ですからその言葉のとおりに、建物の中にはいません。林間、そう外ですごす時間が大変多いのが、これからの2日間。

しっかり食べて、しっかり寝て、体調を整えることも、協力して積極的に活動するという目標を達成するために大切なことです。

バスは8時過ぎに学校を出発して、道の駅でトイレを済ませて、4つのコースに分かれて午前のスクールヤードの自然体験学習に向かいました。

学校図書館を拡張しました

富勢小学校の図書館は、普通教室を2つを並べた形での図書館です。たぶん柏市内で最も狭い図書館だと思います。そこで、図書館の入口ドアーをとりはずし、廊下にPC室で使わなくなった机を設置して、廊下もラーニングコモンズ(学びの空間)としました。

従来の図書館のクラス全員が座れる部分には6年生が1クラス入っていましたので、別の空間を使っての調べ学習が可能になりました。エアコンも廊下まで涼しくしてくれています。新しい学校の図書館に近づくように、今の場所の工夫を図っていきたいと考えています。

5年生 林間学校のしおり読み合わせ

5年生は来週の金曜日と土曜日に林間学校に行きます。5時間目に引率の先生方との顔合わせの会を行い、しおりの読み合わせをしました。

林間学校は担任の先生と補助の先生たち合わせて8人が引率をします。

挨拶の後のしおりの読み合わせで、日程や内容が頭に入りましたか?

校長先生から、テーマになっている、協力する、積極的、この2つを頭の中で考えて、協力している理想の姿、積極的にやっている理想の姿、それをしっかり持って、今この瞬間から、理想像に向けて努力してごらんなさい。すぐにはできない、理想の姿と今の自分の差をうめていくことが、挑戦する!ことです。林間学校が始まる前に、理想の姿に向けて一人一人が努力をしましょう。と話がありました。

さあ、来週の取り組みが林間学校につながりますね。

5年生 田んぼ池が収穫まじかに

5年生が学校で育てている稲(コシヒカリ)に、すずめが来るようになりました。苗をいただいた島田さんが、「収穫時になるとすずめがやってくるからわかる」と教えていただいたのですが、確かに日当たりのよいところの稲が黄金色になり、すずめがやってきました。

今日は風で倒れた稲の穂が水につからないように、5年生が支えのロープ張りを昼休みに行っています。

はじめと終わりの差がわかりにくい写真ですが、穂が水につからないようにロープで支えることができました。島田さんから、収穫後に束ねるための稲わらもいただきました。日当たりの悪い穂が黄金になるのを待つか、収穫時期をどうするか・・・これも学びです。

日光街道探索の旅

日光街道沿いに建つお店を訪ねて、インタビューをしてお店のことを詳しく知り、お店のポスターなどを創ることに活かしていこうという取り組みを行いました。

訪れたお店は、元祖日昇堂日光本店・三福茶屋・松葉屋・パティスリールソン・日光たると舎「・鬼平羊羹本舗・湯沢屋・菓匠おしやま・日光カステラ本舗・日光苺堂・石屋町店・日光ラスクカフェです。

バスから降りて・・・いよいよ始まります。約束をしている12:30分よりも40分近く早く始まりました。

鬼平羊羹本舗では・・・

鬼平(きびら)という名前の由来を聞きながら、七代続いている羊羹店だということなど色々と事務室で伺っています。

湯沢屋さんの羊羹屋さんでは、素材の大事さや添加物などを混ぜないことや作り方などを伺っています。

三福茶屋さんでは、アポイントの電話が来た時にお客さんがいて出られなったことのお詫びが最初にあり、丁寧に質問に答えてくださいました。東日本震災をきっかけに本当においしい団子を食べてもらいたいから始めたこと、多い日は1500本も焼くことなどを聞かせていただきました。インタビューの最中にも買う人が訪れていました。

インタビューしているところを回ることは、全ては無理でしたが、大変好意的に受け入れてくださいました。

インタビューをして次のような感想が1号車のバスの中で共有されていきました。

考えている通りに、イメージ通りにはいかなかったという人が2/3ぐらいの人です。具体的には・・

想像していたよりも話が回らなかった。人と話をするキャッチ

ことばのキャッチボールの練習が必要

3回ラリーが、すごくよい答えが返ってきたから、うまく続けられなかった。

相づちをうまくできなかった。

思ったより、質問のラリーを続けることができなく緊張して一生懸命やった、最後までできたけど、今度はゆっくり落ち着いていきたいと思った。

ゆっくり丁寧に言葉も丁寧に質問できている友達がいてすごかった。

質問をしてから答えてくださることが長くて、メモが追い付かなかった。

お店にインタビューにいったのは初めてだった。その場で次の言葉が出てこなかった。

富勢小学校では初めてと取り組みです。インタビューで訪れたお店で聞いてみると、数校の学校がこのような取り組みを行っているとのことです。6年生は総合的な学習の時間で追究していく活動をしていきます。今回の経験を活かしてさらによい活動につながるようにしていきましょう。

自分でこうやろうと思い描いた想像した姿と、実際に行ってみて感じたことと、この差がありますね。このギャップが課題なのです。先生や親以外の大人とお話をする機会はなかなかありまません。一人一人が自分なりにギャップを課題として取り組んで欲しいと願います。

学校へ向かうバスの中は、最後までレク係のリードでレクが行われています。しっかりと準備をしたから最後までバスの中を楽しくすることができましたね。DVDのアニメなどを見ながら帰ってくる学校ではつかない力がついてきますよ。柏インターを降りました。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。

柏市は講師を募集しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。