文字

背景

行間

市内小中学校63校の学校図書館活用の様子を紹介しています

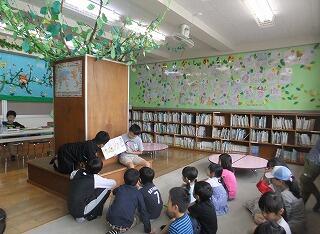

全力投球!西原小学校

今年は5年生12名,6年生9名,計21名の図書委員が誕生しました。

西原小学校の図書室は第一図書室と第二図書室の二つあり,

仕事は山盛りで毎日大忙しです。

ですがそこは西原っ子,みんな率先して委員会の仕事をしています。

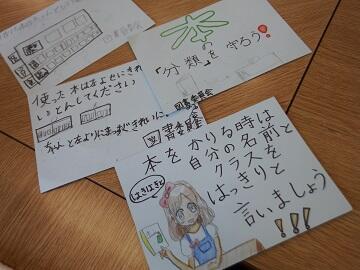

忙しい中でも,図書室をきちんと使って欲しいと,注意書きやお願いポスターをたくさん作りました。

一部をご紹介します。

全部紹介できず残念ですが、力作ぞろいでした。

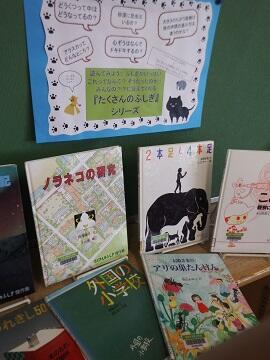

図書室の分類別に散らばっていた「たくさんのふしぎシリーズ」も

みんなで探して集め,コーナーに。

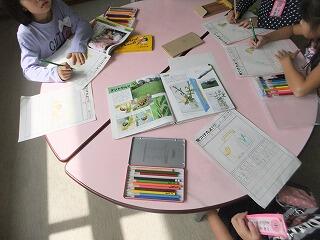

4年生の「分類をもとに本を見つけよう」の単元でも紹介し,ふしぎが大好きな児童たちが集まり大人気コーナーに。

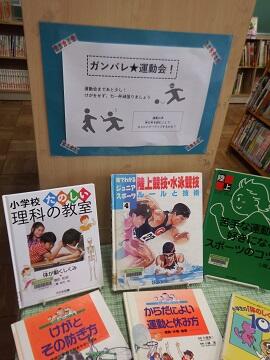

運動会に向けた運動のコーナーも大人気です。

関連本を追加してもすぐに貸し出し中に。

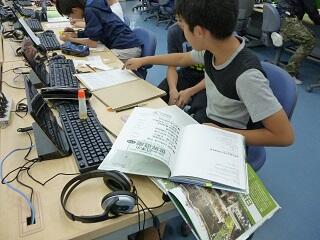

4年生がポプラディア出張授業をしました。

図書室とパソコン室を使って,ポプラディアの使い方、ポプラディアネットの使い方などを学び,

終わるころには調べ学習のプロフェッショナルに!

本とパソコンを使って調べる学習も,さらにレベルアップするでしょう。

勉強も,運動会も,図書委員会も忙しい中で頑張る西原っ子たち。

今年も全力で頑張ります!

学び,進む,図書館から!

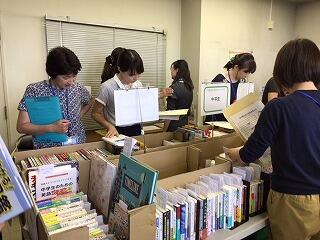

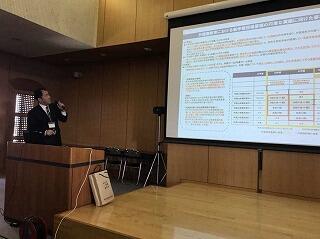

5月24日に第3学校図書館指導員研修会と第1回司書教諭・学校図書館指導員合同研修会が行われました。

午前中は 指導員だけの研修会。

3つのグループに分かれて,庁舎で行われている新刊展示会を見学し,選書の情報交換を行いました。

限られた予算の中,吟味しながら本を選んでいます。

午後の司書教諭との合同研修では,TRC八千代市中央図書館 館長の八木敏仁氏の講演を拝聴しました。

八千代市で行っている,公立図書館と学校図書館協同の「調べ学習コンクール」の先進的な話をお聞きすることができました。

子供からやる気を引き出す「魔法の言葉」も教えていただき、ユーモアを交えた楽しく実践的な講演でした。

続けては、中学校区ごとに分かれ、授業実践プロジェクトの話し合いです。

柏市学校図書館指導員は、充実した図書館活動が各学校で行われるように、年間12回の研修と3回の司書教諭との合同研修を受けています。

すべては子どもたちのために。

学校図書館は今日も子供たちを待っています。

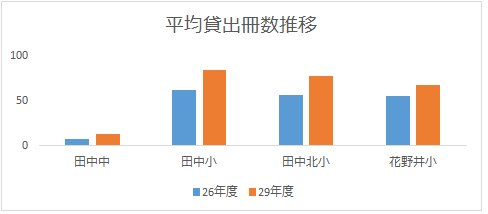

子どもたちの豊かな未来のために~田中中学校区~

★学びづくりフロンティアプロジェクト校★

田中中学区学校図書館活用の取り組み

田中小・田中北小・花野井小・田中中の4校は,平成27年度から3年間

プロジェクト校として,学力向上を目指してさまざまな学校活動に取り組みました。

学校図書館も,調べ学習や並行読書など授業での図書の活用を積極的に

行うとともに,読書量の増加や質の向上に努めました。

【 読書活動 】

貸出冊数の増加

各学校のさまざまな取り組み

夏休み開館(田中中)

ポスター作成(田中小)

本の福袋(田中北小)

電子黒板の活用(田中小)

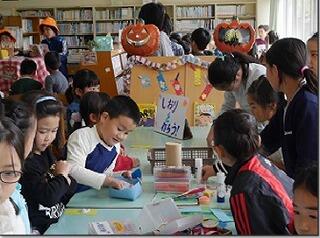

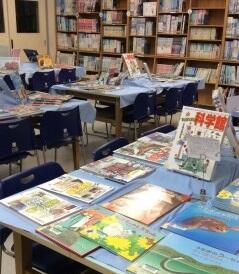

図書まつり(花野井小)

【 田中スタンダード ~市立図書館と連携して地域と繋がる~ 】

4校の先生が選んだ子どもたちに読んでほしい良書「田中スタンダード」は,

校内だけでなく,学区内にある柏市立図書館田中分館内にもポップやポスターが

展示され,保護者の方々や地域の皆さんに4校の取り組みを知っていただくことが

できました。

【 ビブリオ交流 ~人を通して本を知る。本を通して人を知る~ 】

4校共通の目標として「ビブリオバトルを通して,自分の考えを表現し,

伝える力・他者のものの考え方や見方を学び合うことで,自分の考え方を

広げられる児童や生徒を目指す」を掲げ,それぞれの学校の実態に合わせて

学校・司書教諭と図書館指導員が協力して校内でビブリオバトルを実施しました。

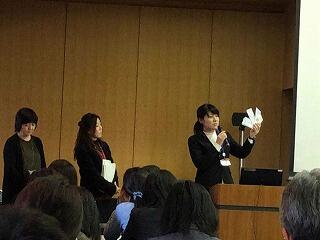

各校で取り組んできたビブリオバトルは,3年目の今年「4校合同」での

開催に向けて計画しましたが,残念ながら降雪のため,TV会議に変更しての

実施となりました。

全員が集まってビブリオバトルを体験することは叶いませんでしたが,

児童生徒が授業の中で「伝える力・表現する力」を養い伸ばすことに取り組んだ結果,

TV会議での積極的な質疑応答につながりました。

6年生は,中学生と本を介して交流できたことで,中学校入学前の緊張がほぐれ,

もうすぐ中学生になるという自覚がうまれたのではないでしょうか。

これまでの取り組みの成果が表れた,有意義な時間になりました。

本を通して自分の考えを表現したり,他者と交流したり…。

子どもたちの豊かな感性を広げるお手伝いが少しでもできたら幸いです。

田中中学区4校の取り組みは,これからも続きます。

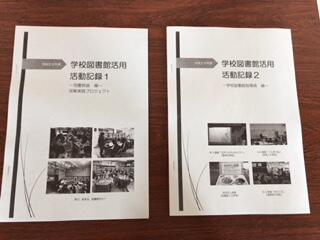

第12回柏市学校図書館指導員研修会

学校図書館活用 活動記録(司書教諭編,学校図書館指導員編)が

出来上がり,午前の部では実践発表をして今年の活動を共有しました。

から講評をいただきました。

3月22日㈭には,来月開校となる柏の葉中学校の図書館へ行って,

本を配架する作業を行いました。

活気ある図書活動をめざして! 柏第一小学校

柏第一小学校では「1年間65冊」という読書目標を掲げています。

しかし,今年度は読書だけではなく,調べ学習や並行読書など,授

業にたくさんの本が利用されました。

【2年生 国語「生き物のことをせつめいしよう」】

「さけが大きくなるまで」の学習の後,自分の選んだ生き物が,

どのように大きくなるのかを調べ,グループで調べたことを発表

しました。発表後には質問する子どもいたりして,活気ある授業

になりました。

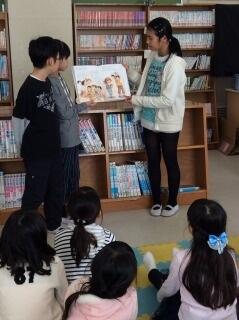

【6年生 国語「1年生に向けて物語を書こう」】

6年生が1年生に向けて,メッセージを込めた物語を作成し,

読み聞かせをする授業をしました。

始めのうちは,お互いに緊張していましたが,6年生のリードの

おかげで,和やかに読み聞かせが進みました。

【1年生 国語「おはなしのつづきをかこう」】

指導員がペープサートを作り,授業の始めに物語を演じました。

短い物語をペープサートで演じたため,子どもたちのイメージが

膨らみ,色々なおはなしのつづきができました。

完成した作品は,交換して読んだりして,物語を書く楽しみを共有

できた授業でした。

【食育 「コラボ給食」】

柏第一小学校で初めての「コラボ給食」がメニューに登場です。

そら豆やトウモロコシの皮むきなど,食育の授業でコラボをさせて

いただくうちに,「給食でもコラボができたら楽しそうね。」と栄

養士の三浦先生と話が進みました。そしてついに3学期コラボがで

きることに!メニューは「給食室の日曜日」から『オムライス』です。

配られたチキンライスの上に,自分でタマゴとケチャップを盛り付け

たら完成です。みんな美味しそうに食べていました。

3学期も残りわずかになりました。

一年間図書を通じて,楽しく活動をすることができました。

来年はもっと活動の場を広げていきたいと思います。

育て!未来をになう子どもたち

~増尾西小学校のみんなは図書館が大好きです~

今年度創立40周年をむかえた増尾西小学校の図書館は,

この一年も多くの子どもたちでにぎわってきました。

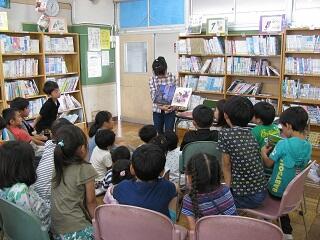

休み時間になると、図書委員や子ども司書だけでなく,

「何かお手伝いすることはないですか?」「ボランティアできました!」

と言ってやってくる子どもたちがいっぱい。

本を読みふける子,百人一首をやるグループ,イベントの景品作りのお手伝いなどなど。

今日も増尾西小の元気な子どもたちが集まってきています。

●図書委員さんの活躍

1学期は「初夏のスタンプラリー」

2学期は「秋のブックフェアー 読書でビンゴ」

3学期は「新春読書宝くじ大会」

学期ごとに楽しいイベントを計画し,図書委員による読み聞かせや,

全校生に参加呼びかけの放送や寸劇もやりました。

●調べ学習に最適な環境

図書室のお隣はコンピューター室。

本とパソコンを使っての調べ学習で,情報活用能力を身につけています。

また図書室には電子黒板があり,子どもたちの発表や授業支援など活用の幅は広がっています。

●ボランティアさんによる「平和教育」

毎年恒例になっているボランティアさんによる「平和教育」。

画像やブックトークをとおして本の紹介をしてくださったあと,

戦争の本を6年生全員が手に取れるようにと,各クラスに配られます。

そして,今年も平和への願いを新たにしました。

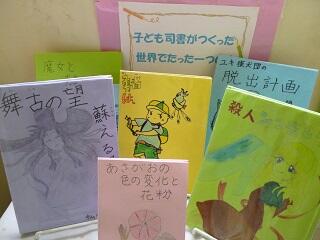

●「世界でたった一つの本」~創作えほん作り~

子ども司書では,今年も手作り絵本を作成ました。

自分で話を創作するのは,とても大変で時間もいっぱいかかります。

けれどこんなにすばらしい本ができました!

また,6年生もグループで創作絵本をつくり,自分たちが作った本を,1年生に読み聞かせをしてくれました。

●「読書の木」にも春が…

廊下の「読書の木」も満開になり,新しい学年にむけての春もすぐそこにきています。

本に親しむことで,子どもたち一人一人が夢をひろげ,生きていく末来が幅広いものになっていく。

そう信じて、今日もみんなが図書館に来てくれることを心から待っています。

第3回司書教諭・学校図書館指導員合同研修会/第11回指導員研修会

学校図書館指導員研修会は,三本立てでした。

①パソコン研修(情報BOX, Word, Excel, PowerPoint) 浅野指導員

バージョンアップした情報BOXver.7での「進級処理」の説明,

PCのすぐ使える便利な機能等を教えて頂きました。

「外国語について」 指導課 岩田将英先生

「『特別の教科 道徳』の理解と学校図書館指導員の関わり」指導課 高橋静先生

③おすすめ本の情報交換

今年度の購入本の中から2冊(調べ学習本,読ませたい本)を持ち寄り,

グループで紹介しあいました。

14:30からの合同研修会は,6つの中学校区の発表が中心に行われました。

①柏市教育委員会指導課長 杉本秀彰先生の挨拶

②授業実践プロジェクト発表

田中中学校区(田中中学校,田中小学校,花野井小学校,田中北小学校)

豊四季中学校区(豊四季中学校,旭小学校,柏第二小学校)

柏三中学校区(柏第三中学校,柏第七小学校,柏第六小学校)

柏四中学校区(柏第四中学校,柏第八小学校,名戸ヶ谷小学校)

大津ケ丘中学校区(大津ケ丘中学校,風早北部小学校,大津ケ丘第一小学校)

風早中学校区(大津ケ丘第二小学校,風早南部小学校)

いずれの中学校区も力のこもった素晴らしい実践発表でした。

③「柏市図書館を使った調べる学習コンクール」の報告 指導課 岩田将英先生

今年度は,司書教諭と学校図書館指導員の合同研修会を3回実施しました。

最後にあたる今回の合同研修会は,来年度に繋がる実り多い研修でした。

発表者の先生方,本当にありがとうございました。

★繋がる・広がる…土小図書館は土っこと共に成長します★ 土小学校

| 土小学校では「主体的,意欲的に学び続ける子の育成~学校図書館を活用して~」 | |||||||

| という研究テーマを掲げ,図書活用の研究を行ってきました。今年は3年目の 集大成の年です。コツコツと1年1年積み重ねてきたことが実となって,大きな | |||||||

| 喜びや,笑顔に出会える瞬間がたくさんあります。 | |||||||

*2年生 国語「生きものことをしらべてかこう」* | |||||

| 2年生は1学期から理科で本を使った調べ学習を行ってきたので, | |||||

| 調べることが大好きです。今回は生きものの飼い方がわかる | |||||

| 『かがく絵本』を作ることにしました。つなぎの言葉が入った説明文が | |||||

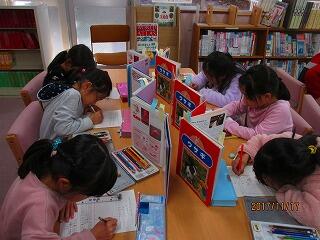

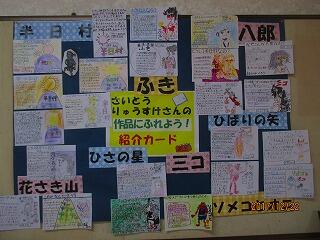

| 書けること,読んだ人がその生き物を飼ってみたくなるように,わかり やすく書けることが目標です。  3年生と1年生が,2年生が作った『かがく絵本』を読みました。 「知らなかったことがいっぱい書いてあったよ。」 「ハムスターを飼ってみたくなったよ。」 読んだ1年生は目を丸くします。3年生からもアドバイスや感想が もらえました。裏表紙に貼られた付箋は,たくさんの人が読んで くれたしるしです。  *3年生 国語「モチモチの木」* 3年生は国語で「モチモチの木」の学習と並行で,まず「花さき山」の 読み聞かせを聞き,次は「半日村」で読書会をしました。同じ作者の3つ の作品を比べてみることで,たくさんの気づきがありました。斎藤隆介 さんが作品に込めた思いを感じながら他の作品も読み,素敵な紹介カード が出来上がりました。  図書を使った学習物を学校図書館に展示したり,掲示したりすると, 図書を通じて他の学年と繋がることができます。 現在は,6年生の「読書新聞」が飾られていて,紹介された本が 借りられていきます。 | |||||

こども司書も講座が終わった後の実践としてたくさん活動しました。

給食とコラボの「おはなし給食」で使用した本は,こども司書の

おはなし会で読み聞かせやペープサート,ブックトークなどでみんなに

紹介しました。

写真は「おおきな おおきな おいも」市村久子:作 福音館書店,

自分たちで作った”おおきなおいも”です。たたんだおいもを少しづつ

広げていって大きくなった時には,みんな大喜びでした。

未就学児健診の待合室での読み聞かせ,お昼の放送での本の紹介…

実践を通してどんどん成長していく,頼もしいこども司書です。

さて,今日はどんな気づきや「わかったよ!」の笑顔に出会えるでしょうか…

土っ子と共に成長し続けられる学校図書館でありたいです。

みんなで学ぼう!考えよう!-授業と学校図書館の連携を目指して-

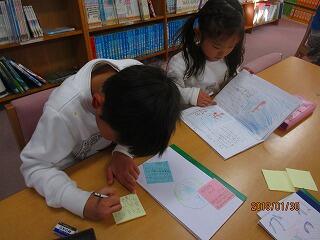

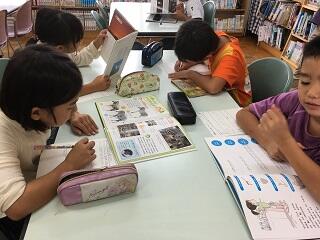

3学期のスタートともに,図書を使った調べ学習も始まりました。

『学びづくりフロンティアプロジェクト校』である酒井根中学校では,

学校図書館を活用した授業を行っています。

★テーマ,決まったかな?

図書を使った調べ学習で一番大切なこと,

それはテーマをしっかりと決めることです。

教室の授業では,『敦盛の最期』(中2国語教科書)を読んで

本文の内容を確認し,自分のテーマを考えました。

さらに発表をすることで他の人の考え方も学びました。

★本を使ってみよう!

学校図書館の授業では,本を2冊以上使うことを

目標にしています。ワークシートの完成までもう少し!

本の情報(奥付)のチェックも忘れません。

★みんなで考えよう!

疑問点や新しい発見があった時は,班の中で話し合いをします。

先生や学校図書館指導員も一緒にみんなで考えていくことが出来る場所,

それが酒井根中学校の学校図書館です。

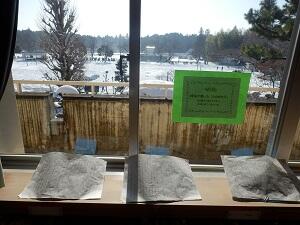

東っ子の図書館は、いいところ♪

南向きの窓からは四季折々の景色が見られる,素敵な図書館なんですよ。

全校生徒数50名の小さな学校ですが,

先生を含めて,まるで大きな家族のようです。

1月22日,柏にも4年ぶりに大雪が降りました。

図書館からは,元気に雪遊びするみんながよく見えます。

手前にあるのは,4年生が書いた”ものがたり”。力作揃いです。

図書委員会による「ALTジェレミー先生のおはなし会」

今回読んでくださったのは,「The big turnip(おおきなかぶ)」

初めの言葉は,なんだか同時通訳のようです。

はじめから終わりまで英語尽くしで,なんだか緊張気味ですが…

最後にはジェレミー先生がおじいさん役になり,飛び入り参加のみんなを巻き込んで

Heave-ho! Heave-ho!

みんなが笑顔になりました。

読書会

手賀東小では、今年も全学年で読書会が行われました。

4年生が読んだのは「おおきな木」。

読書会では,自分にとってのおおきな木は誰か?と考えて

「4年生のおおきな木」を作り…

後日行われた二分の一成人式では,

自分にとってのおおきな木である両親に,感謝の気持ちを伝えている生徒もいました。

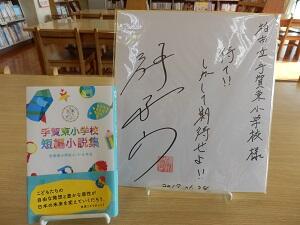

これこそ,世界に一つだけの「手賀東小短編小説集」

昨年度,「小学生に小説の書き方を教え,短編集として1冊の本にする」という企画に参加した4・5・6年生。

小説家の神永学先生にお越し頂き,指導して頂いた作品たちが今年度1冊の本となって届きました。

神永先生が書かれたあとがきには,”全てが,個性的で,チャーミングで,胸が躍るような素晴らしい作品ばかり”との記載が!!

みんなとても誇らしそうでした。

手賀東小の子供たちに 図書館ってなんだか楽しい!と思ってもらえるよう,これからもがんばります。

第9回 学校図書館指導員研修

まずは,今年度より取り組んだ調べ学習コンクールの報告からスタート。

すばらしい作品が数多く出品され,来年度に向けてより良い調べ学習となるよう支援して行きたいと思います。

続いて【みんなでつくる魅力ある学校】プロジェクトに取り組んでいる3校の活動報告。

西原小学校 2年生;国語「さけが大きくなるまで」

高柳小学校 4年生;国語「ごんぎつね」「読書発表会をしよう」

光ヶ丘中学校 1年生;社会「古代までの日本」 2年生;英語「英語でおすすめの場所(都道府県)を紹介」 3年生;国語「おくのほそ道」

また,中学校地区で集まり,調べ学習や読書指導での図書の活用についての話し合いもおこないました。

そして,くじを引いて当たった人がブックトークをする,その名も“ドキドキブックトーク!”

中学校担当者は「夢を跳ぶ」佐藤真海

の単元をテーマに本を紹介しました。

さらに,学校図書館環境チェックシートや選書についても再確認しながら,今年度最後の研修を締めくくりました。

来年も,子どもたちの「読みたい」「知りたい」を全力でサポートして行けたらと思っています。

皆さま良いお年をお迎えくださいね。

第7回 指導員研修

2学期は,11月,12月に3校にお邪魔して授業見学と研修です。

【柏第二小 4年生国語 ~読書発表会をしよう~】

新美南吉「ごんぎつね」の学習後,新美南吉のいろいろな作品を読み,

本のナビカードを作成,それをもとに読書発表会を行いました。

指導員は,新美南吉の作品を34作品から7作品に選書し

ブックトークを行って支援をしました。

【高柳西小 2年生音楽 ~童謡~】

たくさんの童謡の詩集の中から「お気に入りの詩」 をみつけだし,その詩の情景を想像して絵を描きました。歌詞に込められた思いや,言葉の意味を考えながらの授業です。

大人にとっては懐かしい童謡ですが,子どもたちにとって初めて知る・聞く童謡はとても新鮮だったようです。

【南部中 1年生国語 ~故事成語~】

各班1つ,故事成語を選び複数の本を広げてその意味を調べたり,どんな場面で使えるかを

考えました。このあと劇で発表するそうです。どんな発表になるのか楽しみです。

どの授業にも共通するのは,学習後に絵やナビカードを作成したり,劇にしたりと,

学んだことを様々な形に変えて,工夫して表現するということでした。

また,教科書には載っていない作品や故事成語を用意された本で知ることができ

より一層学習が深まったのではないでしょうか。

新年を迎えました。

子どもたちの学習がより深まるように,そして本を通して広い世界へつながる

一つの窓になるように,今年も学校図書館は頑張ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

読書でいきいき!名戸ヶ谷小学校図書館へようこそ

名戸ヶ谷小学校には,「低学年80冊,中学年60冊,高学年50冊読もう!」という

学校目標冊数があります。学校図書館は教室棟の中心に位置し,児童が気軽に

立ち寄れる環境となっています。

学校図書館では,「授業での図書館の活用」と「児童の心を豊かにする読書」を

2本の柱に,年間を通してさまざまな取り組みを行っています。

今年度の新しい取り組みとして,3年生の「放課後子ども教室」があります。

名戸ヶ谷小学校では,調べ学習を取り入れています。学習アドバイザーの

ブックトークでスタートし,その後,宿題やプリント学習の他,学習ルームに

隣接する学校図書館で調べ学習をすることができます。

ブックトークは調べ学習のきっかけ作りです。児童たちはブックトークをヒントに,

興味を持ったテーマを自分で見つけて取り組んでいます。

授業では,先行読書・並行読書ができるように,主に国語の単元に合わせて

「本の配達便」という名前でクラスに本を届けています。

また,国語に限らず社会や総合的な学習の時間の調べ学習にも図書館の本が

活用されています。

学校図書館指導員が,クラスに本を持って行き授業に参加することもあります。

この日は,柏市の読書会用図書「ペンギンのヒナ」を用いて,2年生が

「ペンギンクイズをつくろう」と題した読書会を行いました。

読書を身近にする取り組み

とってもおいしい名戸小の給食。みんなの大好きな給食を通して本をより身近に

感じてもらおうと,毎月,栄養教諭と相談し,給食のメニューに合わせた本の紹介や

展示を行っています。

11月には,「みんなでつくるおはなし給食」として,料理やデザートの出てくる

本を展示し,投票を行いました。第1位は「ルルとララのスイートポテト」。

12月の給食に登場しました。

年間を通して行われる,ボランティアさんによる読み聞かせや,職員による

オープン読み聞かせ,理科支援員とのコラボなど,いろいろな方々の協力のもと,

読書に親しむ環境づくりに取り組んでいます。

なくてはならない存在「図書委員会」「子ども司書」

たくさんの児童や職員に活用される名戸小図書館にとって,図書委員会や子ども司書の

児童たちはなくてはならない存在です。毎日のカウンター当番,本の整理や修理,

読み聞かせやPOPづくり,秋の読書イベントなど活動は様々。本の面白さや大切さを

全校児童にアピールすると同時に,自分たちが成長する場にもなっています。

このように,たくさんの人が関わる名戸小図書館です。すべての児童がたくさんの

本と出会い,成長できるよう,これからも進化していきます。

~来てね‼ 出会う図書館,調べる図書館~ 光ヶ丘小学校

光ヶ丘小学校は児童数798人と大きな学校です。

2階にある図書館も広くて日当たりがよく,

エアコンもついてより快適になりました!

蔵書数は現在約12,900冊です。

今年度,千葉県教育委員会から優秀学校図書館に認定されました。

今はクリスマスに向けて,入り口に絵本を展示しています。

図書館の中も少しずつにぎやかになっています。

後期の新刊図書が届き,図書委員会でさっそく新刊展示会の準備をしました。

新刊の目印のテープを貼り,分類ごとに分けて見やすく展示し,

おすすめの本のPOPもあっという間に作ってくれました。

図書委員会は,10月には「読書でビンゴ!」を企画して

クイズつきのビンゴを実施しました。ビンゴの賞品は

「プラス1冊貸出券」で,低学年に大人気でした。

先月末からは全員がクラスごとに本を決めて練習し,

昼休みに図書館で読み聞かせを行いました。

お客さんを前にみんなちょっぴりどきどき。

面白さが伝わったかな?

4年生が「ウミガメの命をつなぐ」の単元で調べ学習をしました。

ウミガメの絵本の読み聞かせを聞いた後,

図書館で本,パソコンルームでポプラディアネットを利用して,

ウミガメについてわかったことをどんどん書き出しています。

わかったことを元にして,各クラスで

ウミガメのパンフレット,新聞,ポスターなど

調べたことを工夫をこらして表現しました。

これからも,知りたいことをすぐ調べられる図書館,

様々な世界に出会える図書館をめざします。

始まりました!図書館で主体的・対話的で深い学び 柏第五中学校

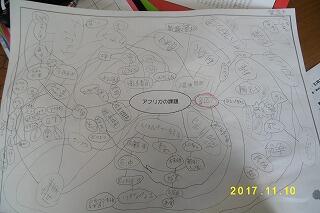

11月に1年社会科の地理アフリカ州「アフリカの課題と展望」の授業で図書館を

使いました。生徒は班でアフリカの課題を調べ,課題を解決するための発表を

行いました。

【1時間目】

6人掛けテーブルを二台くっつけて,生徒のフォーメーションを4人の班にしま

した。先生からマインドマップの書き方とこの授業はしゃべったり,立ち歩いて

いいと説明がありました。

はじめにアフリカの課題をマインドマップにしました。字の向き・間違いなど

気にせず,先生の「どんどん書く!」の声かけに,連想される言葉を書きこんで

いきました。

ました。

先生の「課題はどうか?」の問いに,生徒は「たくさんある」「どれもつながって

いる」と答え,「何かを解決しようとすると次の課題が出てくる。それらを少しで

も解決していけるように班で課題を1つ決めよう」と指示がありました。

決めた課題に赤で丸をしました。

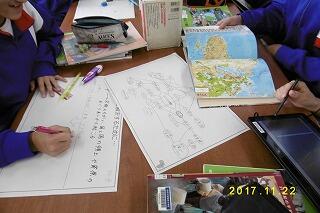

【2時間目】

課題を知り,解決方法を探るために本とタブレット端末を使いました。

課題設定の理由→根拠→対策→結果と発表の仕方も話し合いました。

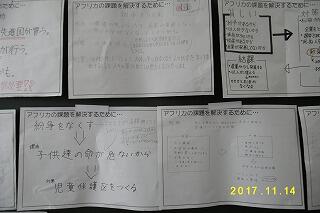

【3時間目】

最終日は発表です。質問にも答えました。答えられないときは「考えていない」こ

とを伝え,自分たちの課題になりました。黒板に全部の班の課題を解決するシート

を掲示しました。最後に先生から「発表や質問は前向きな話しをしよう」とアドバ

イスがありました。

【感想】

今回の授業は新鮮でした。特に印象的だったのは生徒の話し合いと発表・質問・返

答の場面でした。用語を理解し,考えが深く広いほど活発な意見交換ができていま

した。

「授業改革」に対応できる学校図書館を目指します。

本でつながる手西っ子の絆♪

手賀西小学校は今年で創立132周年を迎える伝統のある学校です。

187名の児童は1年生から6年生までが8グループの縦割りグループに分かれて

行事などを行うので,学年関係なく子どもたちが仲良しです。

図書室でも,ひとつのテーブルに色々な学年の児童が座り,高学年が低学年に

本を読み聞かせしたり,本を通じて自然に交流したりしている姿をよく見かけます。

10月の生活目標は「本をたくさん読みましょう。」です。

全校朝礼でたんぽぽ学級の児童が,おすすめ本の紹介と10月に行われる読書月間の

取り組みについて話しました。

読書月間の取り組みの1つとして,読書ビンゴをやっています。

ビンゴの内容は学年ごとに違っていて,普段なかなか手に取らない分類の本や,

長いお話を読むいい機会になります。

開始してすぐ,全てのビンゴを達成する児童もたくさんいます。1枚目が終了して

まだチャレンジしたい児童は,1つ学年が上のビンゴに挑戦しています。

また,先生方におすすめ本のPOPを書いていただき,図書室に先生のおすすめコーナーの展示をしました。

児童が次々に本を手にとって,あっという間になくなってしまいました。

借りたことを先生に報告して,先生と児童のコミュニケーションにもなりました。

図書室を使用した授業では,図書館指導員が本を読み聞かせした後に,

児童が「友達にぜひ読んでほしい本」をブックトークするクラスもあります。

簡単なあらすじと自分が読んで楽しかった部分を話すと,その本はすぐに

人気の本に変わります。

手西っ子たちは,本を開くとすぐにお話の世界に入り集中して聞くことができます。

それは,毎週金曜日の朝にほのぼのタイムというボランティアさんの読み聞かせが

あるからです。

「今日はどんなお話かなぁ」「続きが読みたい!図書室にあるかな?」

「この本読んでくれた本だ!」

今日も元気な子どもたちの声が聞こえてきます。

読書の秋の高田っ子♪高田小学校

読書の秋到来!

高田小の10月の生活目標は「本をたくさん読もう」です。

校内のあちらこちらに児童会の楽しいポスターが貼られています。

図書委員会では「秋の読書まつり」として、3つの大きな取り組みをしています。

ひとつめは「おはなし給食」です。

「秋の読書まつり」スタートの日の献立は、絵本「ばばばあちゃんのやきいもたいかい」から、「ばばばあちゃんの大学芋」。

給食の時間の放送で、図書委員から、読書まつりのおしらせや、献立の絵本の紹介をしました。

慣れない放送室にドキドキしながら、立派にやりとげました!

昼休みには、献立の絵本のよみきかせです。

元気いっぱいのばばばあちゃんのおはなし、楽しんでもらえたようですね。

ふたつめは「先生のおすすめ本」です。

9月のうちから、図書委員会から手紙を添えて、ポップづくりをお願いしてきました。

お忙しい先生方に、礼儀正しくお願いすることできたかな?

どれも素敵な本ばかり!

校長先生、教頭先生のおすすめ本もあります。

大勢の人の手にとられて、読書の世界が広がりますように!

みっつめは「本となかよしビンゴカード」です。

マスに書いてある分類の本を読んで、タテ・ヨコ・ナナメ、続けて4マス読んだらビンゴ。

ビンゴ3列(トリプルビンゴ)で図書委員から、しおりをプレゼント!

全部制覇したらパーフェクト、名前を廊下に掲示します。

返却・貸出に加え、スタンプにしおり作りと大忙しの図書委員さん、頼りになります!

ビンゴカードは、昨年から全校で取り組んでいる読書通帳にはさんで使います。

ますます読書の貯金(貯本?)が増えそうですね♪

さて、高田小には3つの図書館があります。

1~2年生は、2階「いこいの部屋」で図書の授業をします。

1年生の生活「できたよ、むしのうち」では、教科書よりも写真が多く詳しい本を、4類の棚から探して、昆虫のおうちやエサを書くことができました。

3年生以上の図書の授業は、3階「図書室」で行います。

4年生の国語「一つの花」の時代背景を理解するために、同じ戦争のころの話「かわいそうなぞう」で読書会を行いました。

一人一冊を手元に、「かわいそうなのは、ぞうだけでしょうか」という問いに、ページをめくりながら、様々な意見が発表されました。

どの意見も、深く思いやりにあふれた心温まる読書会になりました。

調べ学習用の本は今年度から、4階「コンピュータ室」に移動しました。

この日は、ポプラ社によるポプラディア講習が行われました。

調べ学習に、本とインターネットの両方を使えるという恵まれた環境を活かせるように、書架を整備していかねばなりません。

これからも、高田っ子の元気なやる気を応援していきたいと思います。

じっくりと本に向き合っています 柏六小

柏六小の周辺は,豊四季台団地の建て替えが進んだことで新しい建物が増え,

街が生まれ変わっています。

そのため,柏六小の児童数も増加し,今年度から全ての学年が2クラス以上に

なりました。

図書の時間は,その日のテーマに合った本を自分で見つけて,静かに読む

『静読タイム』の取り組みをしています。

こんなに集中して読んでいるのは,1年生です。

今年の図書委員は12人。委員長に6年生全員が立候補するなど,積極的な

メンバーです!!

子ども司書は,昨年取得した6年生9人。今年取得中の5年生7人。

この日は,子ども司書の6年生が朝自習に1年生へ読み聞かせをしています。

夏休みに読んだ本を紹介しようという募集をしたら,48人が書いてくれました。

絵を見ただけで,何の本かわかるほど,力作揃いです!!

六小図書館には図書室と調べ学習室があります。

この日は,ポプラディアの出前授業。

まずは,調べ学習室でポプラディアの使い方を学んだ後,

コンピューター室でポプラディアネットも使えるようになりました。

読書の秋!読書会も増えてきました。

4年生は総合学習で福祉について学びます。

盲導犬が学校にやって来るのを前に,『今日からは,あなたの盲導犬』

という本で,読書会を行いました。

児童数が増えても,じっくり本と向き合う六小っ子。

転入してきた子も,クラスの子に連れられて,すぐに休み時間も

図書館に来るようになります。

読書の輪の広がり,これからも大切にしていきます。

ぼくらの図書館なんだぜ!南部中学校

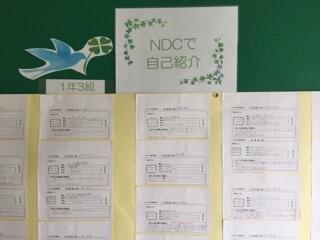

2, 1年生のオリエンテーションは,NDCで自己紹介。

みんなのワークシートには,コメントを入れて廊下に掲示しています。

この授業は,教育家庭新聞でも紹介されました。

3, 年に2回の一斉朝読!

国語科の並行読書になるような本などを選書して読んでもらっています。

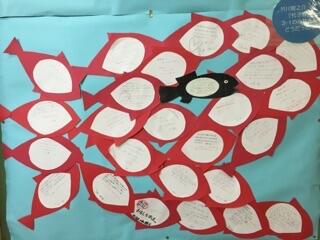

1学期の感想はスイミーの形にして掲示しました。

4, ビブリオバトルは図書委員会がバックアップ!

図書委員会でのプレゼンで推敲を重ねます。

連続でチャンプ本に選ばれました。

5, 授業は図書館がバックアップ!

流通システムでのご協力のおかげで,生徒一人一人に本が行き渡り,和菓子も2度、商品化していただけました。

朝日新聞の記事にもなりました。

第5回 学校図書館指導員研修会

| 一学期の終わり,7月20日に第5回指導員研修会が行われました。 | ||||||||

| 今回の研修は,四本立てでした。 | ||||||||

| はじめに,教育システムの本間氏の情報BOXver.7の説明です。 | ||||||||

| 7月中に柏市全小中学校図書館に新しいPCとプリンターが設置されました。 | ||||||||

| それに伴い,情報BOXのバージョンがv6からv7に変わります。 | ||||||||

デザイン・機能がリニューアルしフレッシュな情報BOXです。 | ||||||||

| 次に,㈱図書館流通センター(TRC)営業部 遠藤氏の新しい図書購入方法等についての説明です。 | |||||||||||

| 従来の書店へのfax注文から,注文方法が大きく変わる今回, 詳細について沢山の質問がありました。 | |||||||||||

| 三つめは,柏の葉中学校 選書のグループワークです。 | |||||||||||

| 新設校 柏の葉中学校図書館におさめる図書の選定もいよいよ大詰めです。 | |||||||||||

7月末提出締切に向け最終確認を行いました。 | |||||||||||

| 最後が,選書検討会です。 | ||||||||||

| リーダーが中心となり,小中学校に分かれて,学校番号順グループを作り検討会を行いました。 | ||||||||||

コンセプト・予算・使用カタログ・調べ学習用の本の割合・年鑑購入有無等を話し合いました。 | ||||||||||

| 終わりに,指導主事岩田先生から情報の取り扱い方についての大切な話があり,終了となりました。 | |||||||||||

| 今回は,千葉県立図書館職員(今後も来訪予定),柏市の書店員さんも同席頂いて研修会を行いました。 |

柏市大島田48番地1

04-7191-7369(指導課)