創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2023年1月の記事一覧

1月16日(月)「君ならどうする?」

〇今年のNHK大河ドラマは「どうする家康?」で、昨日2回目が放映されました。人気アイドルグループ嵐の松本潤さんが主役を務めているので、注目を集めているようです。私は内容も面白そうですが、それ以上にまずそのタイトルに興味を持ちました。

〇2学期の保護者会の中でも話しましたが、学校での授業内容が、「いつでも使える知識」となるためには、知っているや分かっているだけでなく、「では自分ならその場合にどうするか?」と当事者意識をもつことが最大のポイントです。「江戸に幕府を開いたのは誰で、いつ?」から「家康が江戸に幕府を開いたのはなぜ?」へ、さらに「君が家康だとしたらどこに幕府を開くか?」へとその問いが段々と深くなっていくことで、生徒の当事者意識を引き出していく授業が理想です。

〇中学校3年間は、発達心理学からみると思春期前期にあたり、「自分はどういう人間か」と「周囲から自分はどのように見られているのか」の間で葛藤し、それを乗り越えて「アイデンデティー(自我同一性)」を獲得する大切な時間です。でもそのためには授業の中で、常に「自分はこう考えたが、友達はそう考えるのか」を繰り返し経験することが近道になります。ただ「教科書にそう書いてあるし、先生も同じことを言っているから・・」と受け身になっているのはもったいないと思います。

〇さらにこのドラマでは、最初は気弱で何も決断できなかった家康が、周囲の助けを受けながら少しずつ成長していく姿を描くようです。没後に「東照大権現」と神としてあがめられている家康ですので、さぞトップダウン型で家来たちをリードしていたかのようなイメージを持ちますが、ドラマでは優秀な家来からの進言を大切にし、結果として二百六十年も続いた幕府をつくったことを描くようです。このように適切に周囲に「ヘルプ」を出せることが、リーダーにとどまらずこれから「自立・自律」をする生徒には欠かすことのできない資質とも思います。

〇よく昔からそれぞれの人柄をたとえ話で、織田信長「鳴かぬなら殺してしまえほととぎす」、豊臣秀吉「鳴かぬなら鳴かせてみせようほととぎす」、家康「鳴かぬなら鳴くまで待とうほととぎす」は有名ですので、3人の中では一番我慢強いイメージはありますが、晩年の“狸親父(たぬきおやじ)”も強いイメージとしてあるので、“気弱なプリンス”像とのギャップを楽しみ?ながら観ていきたいと思います。

〇今の本校にはいませんが、昭和の終わりから平成にかけて、教員の指導などまったくきかず、授業エスケープなど勝手な振る舞いをする生徒も各校には数人ずつくらいいました。私も自分のクラスや生徒指導担当として他のクラスにいるそのような生徒と向き合ってきましたが、こちらから「~しなさい」と言ってもまったく耳をかしません。その時に必ず使った魔法の言葉があります。それが「君はいったいどうしたいの?」です。中学生ですから当然今やっていることは間違っていていることを生徒本人は心の片隅で自覚しています。しかし実際にはその反面、自分ではどうしようもない心の葛藤を抱えています。そのとき、自分の本心を言葉で発することで、自然と落ち着きを取り戻します。そしてその生徒が「実は~したい」と言うことをまずはこちらが受け止め、「では次は~したらどうかな?」と話を続けていくと、噓のようにその後はこちらの話も聞くようになったものでした。

〇ご家庭でも生徒本人に判断を任せるよう機会をみつけ、「〇〇ならどうする?」と問いかけてみてください。すぐに答えなくてもあまりせかさずに見守ってください。その問いかけをされると、「自分は信頼されているから尋ねられているのだ!」とわかる時が来ます。

須藤昌英

1月13日(金)乾燥注意(雨がほしい・・・)

〇朝から快晴なのは気分が良いのですが、その反面毎日空気がカラカラで、東京近郊は3週間以上連続で降水なしの状況です。こうなると空気が潤うのはいつになるのか・・と不安になります。例年日本は冬型の気圧配置となり、太平洋側は晴れている所が多く、空気が乾燥していますが、特に関東や東海で湿度が低く、最小湿度は10パーセント台になる所も複数あり、少し異常なレベルです。

〇現在関東から九州にかけては所々に乾燥注意報が発表されています。そのため火災の発生が多くなっているようです。先日は風も強く、もしこの状況で火災が発生したら、あっという間に広がってしまう気象条件となっています。火の取り扱いにいっそう注意が必要です。

〇また教室のエアコン暖房により、さらに空気が乾燥してしまいます。少し調べてみると、冬に暖房器具を使うと多くの場合に空気が乾燥しますが、空気中の水分量が減少するわけではないようです。部屋の温度が上がることで、相対湿度が低くなり「部屋が乾燥している」と感じるようになるのだそうです。そして湿度が低いと体感温度も低くなるのが理論的には正しいようです。

〇暖房使用時にはタオルを濡らして室内にかけるなど乾燥対策をすることで、少し改善することができますが、8m×8mの広さで天井も高い教室で、その効果を期待するには、タオルが何十枚も必要となります。また私も校長室でやってみましたが、半日もたたないうちにタオルはすぐに乾いてしまいます。

〇もっと心配なのは、口呼吸による口やのどの乾燥です。のどや口、鼻などの空気が通るところは水分を含む粘膜でおおわれており、平常時は常に潤っています。しかし、上記のような要因があるとのどが乾燥しやすい状態となり、ウィルスへの対応が弱くなってしまいます。また最近はマスク着用が当たり前になったことにより、日中も息のしづらさから口呼吸になったり、寝ている間も無意識に口で息を吸ったりすることで乾燥します。また今後は花粉症などによる鼻づまりの影響で口呼吸になる人もいるようです。

〇夏ではなく冬でも乾燥からか、喉が渇くことが多いです。登校時に数人は水筒を持参しているのをみかけますが、できるだけ水筒で水分補給をしたり、水道でうがいだけでもした方がよいと思います。3年生は受験もあり精神的な面と身体的な面の双方に気を使って、大変なことと思います。もちろん1・2年生も日常生活の中で対策をしていることと思いますが、引き続き工夫をお願いします。週末は少し雨が降る予報がでていますので、期待しています。

須藤昌英

1月12日(木)「交通安全誓いの碑」

〇昨日の午後、正門から入ってすぐ左の縁石に、タクシーが衝突する事故がありました。幸い付近に生徒はおらず、怪我等はありませんでしたが、私は市内で行われた校長会議で不在であり、会議後教頭より電話で報告を受けました。運転手はすぐに通報し、警察も現場検証していますが、どうやらタクシーはUターンをしようとして、敷地内に入ったようです。タクシー会社には今後二度と同じことがないように、厳重に注意しますが、「もしものことがあったら・・」と思うとゾッとしました。

〇その現場の丁度反対側(正門に入ってすぐ右)に、「交通安全誓いの碑」と書かれた石碑があります。これは昭和61年5月に当時の本校女子生徒2名が、部活動の練習試合の帰りに、歩道を自転車で走行中、そこへ猛スピードの車が突っ込んできて、残念なことに命を落としたという大きな事故があり、「そのような交通事故がないように」と願いを込めて造られたものです。

〇私も当時は大学4年生で、柏市内で悲惨な事故があったことは大きく報道されましたので、記憶にはっきりと残っています。その翌年4月に柏市の教員となりましたので、教員として生徒の命を預かる重い責任を実感し始めるとともに、当時その事故現場を車で通るたびに、心の中でご冥福を祈っていました。その女子生徒さんたちもご存命であれば、今50歳台前半になっています。

〇昨年4月に本校に着任した際も、その38年前の事故については前校長や前PTA会長さんからも引継ぎとして説明を受けています。500名以上の生徒の命を預かっている今、同じような事故が起きないように日々努めていかなければならないと、亡くなられた方への誓いとしてあらためて肝に銘じました。

須藤昌英

「交通安全誓いの碑 交通違反をしない、させない、ゆるさない

この日は昭和61年度に在校する生徒職員及びPTAが交通安全を誓い合い建立したものです 昭和62年3月吉日」

1月11日(水)関東大震災から100年

〇今から100年前の1923年(大正12年)9月1日正午頃、神奈川県西部を震源とするマグニチュード7.9の地震が発生しました。これにより、東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨で震度7を観測しました。この地震では、発生がちょうど昼食の時間と重なった事から、多くの火災が起きて被害が拡大しました。

〇私も小さい頃、亡くなった祖母から発生当時の様子は直接聞いています。当時東京の下町の荒川に住んでいた祖父母は、大きな揺れと火災から何とか逃げられましたが、多くの知り合いが亡くなったと言っていました。また沿岸部では津波被害、山間部では土砂災害なども発生し、死者・行方不明者は合計10万5千人余にのぼり、この地震によって生じた災害はその後「関東大震災」と呼ばれています。

〇さらにその際に日本人による理不尽な「外国人への重大な人権侵害」にあたる行為が、あちこちで起きたとも祖母から聞きました。人権侵害の具体的な内容は、言葉にあらわせないほどだったのでしょう、さすがに子どもには話せなかったのか、多くを語りませんでした。ただ今になって自分でいろいろと調べると、集団虐殺などのむごい事実があったようです。非常時における人間の集団心理は、通常時とは異なり、自分たちの安全が脅かされる不安から、デモなどの正確な情報でなくても信じてしまうことは少しは想像できますが、決してあってはならないことだと思います。

〇歴史的には関東地方には周期的に大きな地震が発生しており、江戸時代の記録にもきちんと残っているようです。その周期が100年前後となれば、明日にでも首都直下地震を含む地震が起きる可能性はあると専門家は指摘します。私も含めみなさん「その為の出来る限りの準備を・・」といつも考えてもなかなか実感が伴わないのも本音であり、十分とは言えないと思います。現時点では大きな地震の発生を回避させたり予測したりすることは不可能ですので、ただ先ほどのような人権侵害や差別行為は、第二次災害的でありそれを防ぐには「教育の力」しかないと思います。

〇3年前のコロナ感染症初期には、私は教育委員会勤務でしたので、突然の全国一斉臨時休校やその後の分散登校での学校再開、学校内での感染拡大防止に加え、子どもたちの中でコロナに感染した友達への「差別的な発言や行為」がないように、各学校に注意深く見守ることをお願いしていました。幸いそのような報告は学校からはありませんでした。しかしむしろ大人の中で感染者の心情を考えない行動が、毎日のようにテレビなどから報道され、「大人が子どもに見本となる姿を見せなければならないのに・・」と歯がゆく思っていました。

〇昨日の絵本「レッド」からは、日頃の多様な人間関係をスムーズにするためには、お互いの良さを認め合っていくことが学べますが、災害などの非常時にもその学んだことを生かし、相手が嫌がることを想像し、助け合う関係を創造していけるか・・・。「大きな地震は必ず起こる」という前提で、特別な授業などを設定するなどして、職員や生徒たちと考えていきたいと思います。

〇最後に柏市では、もし生徒が昼間学校にいる間に震度5強以上の地震が発生した場合には、生徒を下校させず学校に待機させ、保護者のお迎え(引き渡し)をお願いすることになっています。その際、今多くの保護者の方に利用していただいているLINEを利用した「つながる連絡」に新年度からは通常の欠席連絡に加え、「何時ごろに学校へ引き受けに行ける」などの連絡ができるようにすることを計画しています。ただこれは小学校とも連携しなければなりませんので、また詳細が決まりましたらお知らせいたします。

須藤昌英

1月10日(火)第3学期始業式

〇本日から3学期が始まります。生徒が登校するのは約半月ぶりですが、今朝は少し風が強いものの登校には支障がないので安心しています。昨日は3月のような気候で暖かく、この冬季休業は全体的に穏やかでありました。

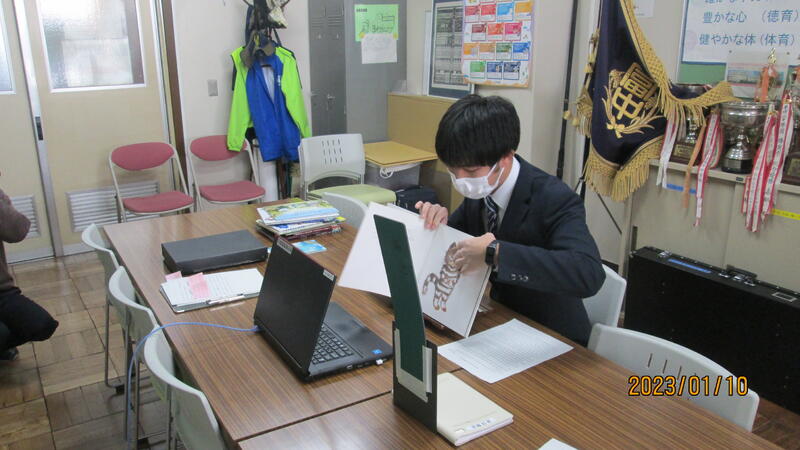

〇今日の始業式の校長の話では、生徒たちにオンラインで読み聞かせ(絵本の「RED」)をしようと思います。先月も書きましたが、私は以前、3年間だけ小学校に勤務したことがありますが、地域や保護者のボランティアの方に読んでもらうのとは別に、自ら児童の前で絵本などを読んでいました。最初は「ただ読むだけだから・・」とあまり練習もしませんでしたが、やり始めるとやはりうまく読めずに、途中でつっかえてしまいます。すると児童はせっかくその物語の世界に入りかけたのに、私のせいで台無しにしてしまうことが数回ありました。「これではいけない」とそれ以後は、必ず練習をしました。その中で作者の意図を考え、読むスピードや強弱を調節して行うと、児童は以前にもまして真剣に聴いてくれました。久しぶりであり今日もうまくできるか不安ですが、約6分間の読み聞かせなので、何とか頑張りたいと思います。後で実際の様子をアップしますが、あらすじだけ紹介します。

〇主人公はレッドが本来は青いクレヨンなのに赤のラベルをまとっているために、いろいろな困難に出会うことからはじまります。レッドの他に、ブルー、パープル、イエロー、グレーやシルバー等24色のクレヨンの仲間、家族そして文房具たちが登場します。レッドは赤いイチゴを描こうとします。でも何個書いても上手にできません。友達や家族はどうしたらレッドが上手くできるのか、知恵を出し合ったり励ましたりします。そこへある日、新しい友達が 海を描いて欲しいと頼みます。レッドは「自分は赤だからできないよ」と言いますが。描き始めると「なんと、なんと」というお話です。

〇2学期の終わりに、学校図書館指導員の岩瀬先生に本の紹介をお願いしましたら、中学生でもふさわしい数冊の絵本を教えてくれました。その中で「今の富勢中の生徒達には、これしかない」と決めたのですが、自分でも何度か読んでいるうちに「絵本だから・・中学生はあきてしまうかな」ではなく、深い内容に感激しました。多様性やインクルーシブ等、現代社会にぴったりの内容であり生徒や大人にそれぞれの心に響く絵本と思います。機会があればぜひ手に取ってみてください。

〇冒頭に次のように話しました。「みなさん、新年おめでとうございます。昨日までの少し長い冬季休業はいかかでしたか?寒さは仕方ないとしても穏やかなお正月でしたが、3年生はそれどころではないと思います。でも一年の始まりにいろいろな決意や願い事をしただろうと思います。今日から3学期ですが、そのはじめに、あまり面白くもない私の話よりも、君たちに【読み聞かせ】をしようと思い、学校図書館指導員の岩瀬先生に2学期の終業式の日にお願いしたら、数冊の絵本を一瞬で紹介してくれました。ここにありますが、冬休みにすべて読んで、この本にしました。少し練習はしましたが、聴きとりにくいかもしれませんが、我慢して聴いてください。」

〇読み終わって少し話をしました。「レッドの仲間もそうだったように、みなさんのクラスもいろいろな考えの人がいますね。世間の常識を大切に考える人、自分の体験を重視する人、人の良いところを見る人、逆に人のあら捜しばかりする人。またそれを言える人もいれば言えないで黙っている人もいます。1つのクラスでさえそれだけ多様な人がいますので、社会に出たらそれこそもっと多様で複雑な人間関係があります。またそれは先生方や両親、兄弟、祖父母なども同じです。みんなそれぞれ自分の見方や考え方をもっています。」

〇「レッドは新しい友達から促されて、本当の自分を知ることができましたが、みなさんも進級や進学で新しい友達ができることもあると思います。その新しい人間関係が今までとまったく違う自分を発見するチャンスになることも多いですね。特に3年生は4月からバラバラに自分の選んだ学校へ進みます。そこでの新しい出会いを楽しみにしてもいいと思います。1・2年生も同じ学校にいても今まであまり話をしなかった人と友達になってみるのも自分の幅を広げることになります。」

〇「レッドが海をかいて『うん!かんたんだったよ』と言っていることから、『自分にもできるんだ!』という自信がうかがえます。最初は気乗りがしなかったこともやってみると意外に「面白かったりもっとやってみたいと思ったり」する経験があると思います。またここでレッドがスッと海をかけたのは、それまで赤いものをかこうとしてすべて青色になってしまっても、いろいろな人に助けられながらも素直にチャレンジしてきた経験(これは常識的には「失敗」ともいえなくはありませんが・・)が、あったからこそだと思います。人生には『無駄なことはない』という作者のメッセージとも受け取れるのではないでしょうか。」

〇「私が一番考えたのは、あとから友達の一人が『レッドが青なんて、よく考えてみれば、わかったはずだよ。』と発言しているところです。2学期の終業式で原生徒会長と新倉副会長が「いじめといじりの境目」の授業を行ってくれた中にもありましたが、偏ったものの見方やその場の雰囲気に流されて自分でよく考えずに行動してしまうことが、人を傷つけてしまうこともあります。その友達のように、「よく考えてみれば・・」となっていないか?まずは「自分はどう思うのか」「自分ならどうしたいのか」を優先しているか?を新年にもう一度考えてもらいたいです。」

〇「最後に今の話のように、『思い違いや思い込み』についても、私の経験から考えても、他人から自分への『思い違いや思い込み』よりも、自分が自分へしている『思い違いや思い込み』の方が強くて厄介です。『自分には到底できない』『どうせやってみるだけ無駄』ではなく、『今の自分にできることは何か』を探してみてください。しかし3年生はもうすでに受験に向けて十分に努力していますので、これ以上『頑張れ』とは言いません。ただ自分の限界は自分しかわかりませんので、もしまだ少し余裕があるのならば、受験の当日まで頑張ってみてください。」としめくくりました。

〇その後私の下手な読み聞かせだけで終わってしまっては申し訳ないので、若い英語科の川越教諭がこちらは有名な「百万回生きたねこ」を英語で朗読しました。当たり前ですが同じ読み聞かせでも日本語と英語ではまったく雰囲気が異なります。生徒たちはどれだけ聞き取れたでしょうか?同じ読み聞かせご家庭でも話題にしてください。

須藤昌英