文字

背景

行間

2021年10月の記事一覧

1年生の放課後子ども教室 はじまりました

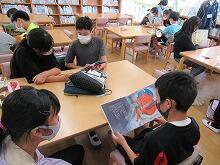

昨日は2年生、今日は1年生の放課後子ども教室も始まりました。

算数、国語、この基本的な勉強をきらいになって欲しくはありません。

わからなかったことが、わかるようになる。できなかったことが できるようになる。

こういう体験をたくさん経験できるように、放課後子ども教室の支援の先生方はがんばってくださっています。

かつての土小では全学年の放課後子ども教室を行っていた時期がありました。

今年は、3年生以下の学年で実施をしていきます。

さっそく今日の学習をまとめて・・・

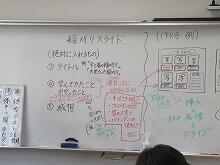

午前中に稲刈り体験をし、昼食は給食を食べて、5時間目には今日の学習のまとめをしています。

プレゼンの形で、先生方が撮影した写真を取入れて説明画面を作っています。

昔と今の農業の違いに目を向けているプレゼンも多くみられます。

日本の農業が抱えている課題を楽しく教えてくれるNHKforschoolもあります。

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/outline.cgi?das_id=D0005120435_00000

5年生は自分たちでも米作りをしてみました。そして今日の稲刈り・・・社会科で学習したことが段々と実感に

なってきているのではないかな? 実感のある学びを大切にしていきたいと考えています。

どのようなまとめになるのか楽しみです。

5年生稲刈り体験 林間学校第一章

5年生は手賀沼フィッシングセンター近くの手賀ファームさんの田んぼで、稲刈り体験をしました。本来ならば、3日間の林間学校の初日に予定した体験ですが、緊急事態宣言のために今回が第一章、19日からが第二章という形で実施することになります。

1組と2組で二手に分かれ、稲刈り体験と米作りや手賀沼の歴史、これからの農業について学ぶコースに分かれます。

稲刈り体験コースは、かまの持ち方かまの動かし方、せんばこぎの使い方を習っていざ出陣!

稲刈り用のかまであるため、スパッとよく切れます。よーくお話をきいてから始まりました。

刈った稲穂は、せんばこぎで米だけを穂から放します。本当は乾燥させてからの作業なので、なかなか穂から離れず

それは一つ一つモミをほぐしていきます。この作業が結構大変な作業です。

刈り取った稲は、縛って天日干しをします。 上手にしばれるかな?

今から50年くらい前まではこうやって手作業での刈り取りだったようです。

その後は、稲を刈り取って、縛ってくれる機械が開発され、今ではコンバインでいっぺんに刈り取りをして、モミに分けるところまでしてくれます。

手賀沼での農業の歴史や、手賀沼でクジラの骨が見つかっているなど、歴史のことのお話も道の駅の所長さんから伺いました。

今の農業を行っている人の平均年齢は70歳台です。今までの農業は大変なイメージが強かったようですが、これからの農業はICTや機械を使って大規模に生産をしていくように変わってきていることを、教科書でも学びましたが、今日はその実際の様子をしっかりと体験しながら学びました。

千葉県が開発した「つぶすけ」という新しい品種が今年から作られました。台風や風に強い品種です。将来も美味しいお米を食べられるようにと、様々な機関や人々が工夫に工夫を重ねているのですね。

柏市は人口40万人という都会ですが、すぐ近くに大規模な農業を行う場所があり、自然もあります。普段の生活では農業を身近に感じることが少ないかもしれませんが、食はとても大切なものです。今日の学習から色々なことを学んで欲しいですね。

放課後子ども教室 2年生に拡張

今年度の放課後子ども教室は3年生で実施していました。

今月から、低学年にも拡大します。

今日は2年生の放課後子ども教室を行いました。6時間目の時間になりますが、放課後子ども教室の支援員の先生のもとで、一生懸命に学ぶ姿がありました。

学習する習慣を身に付けて欲しいですね。

委員会活動に高学年がんばる!

今日は委員会活動が行われました。

委員会活動は日常活動として毎日行っています。今日は日常的に行っている内容を確認したり

新しい取り組みを考えたりする時間でもあります。

大人になってから、仕事をすることにつながります。

今、土小にはどんな課題があるか、何をするとみんなが過ごしやすくなるか、そういうことを

考えて活動することが、委員会活動です。よいと思った活動はどんどん取り入れていきましょう。

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立126年*

▼学級数(令和6年度)

1年生…3学級 2年生…2学級

3年生…3学級 4年生…2学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください