|

||||||

文字

背景

行間

テガニっき 令和5年度

1年 生活科「もうすぐ2年生」

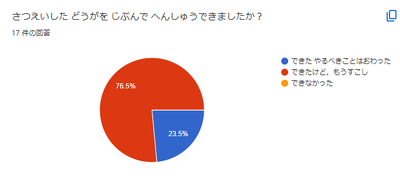

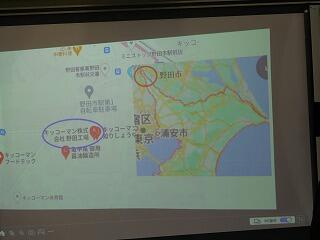

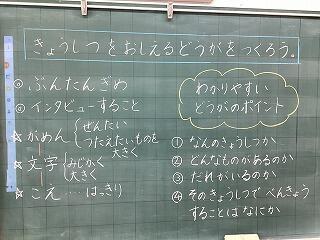

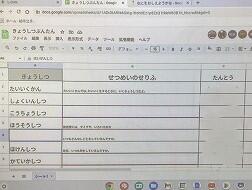

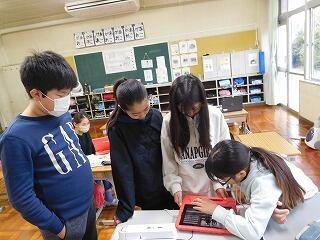

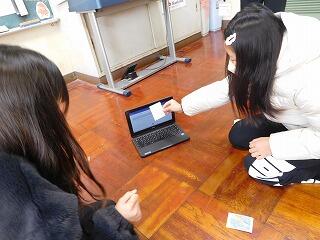

1年生が先日行った学校探検Part3。そこで調べたことを新しい1年生に向けた紹介動画としてまとめています。自分が撮影してきた動画を見て,新しい1年生は何の教室かわかるかな?そんなことを考えながら編集しました。「やっぱり看板の動画撮ってきた方がいいから行ってきます」「録音するから静かにして」など,それぞれが自分に必要なことを考えて進める必要がありました。

皆が録音を始めると「静かな所で録音してきます」と教室を出て行く子もいました。

終わりの時刻になり振り返りをしました。自分としてはもう少しやることがあると考えていて,「まだ文字が入れられてないから」など続きの時間を必要としていました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #まとめ・表現

(文責 1年 野本)

5年生 2学期のまとめ いろいろ

今日は、2学期のまとめになる学習がありました。

社会:工業のプレゼン

社会では、インターネットや図書室の本を使って、まだみんなが学習していない工業についてのプレゼンをしました。

自分が調べたい工業をそれぞれ選びました。

①文房具

画像や文字がとても見やすく伝わりやすいのは、今まで何度も何度もプレゼンを経験してきたからです。その経験を生かし、クイズの時は、場を盛り上げる出し方を工夫していました。

みんな、ドキュメントでメモしながら聞いています。

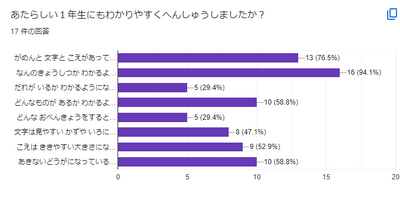

②しょうゆ

野田にあるしょうゆ工場の場所を、地図と丸を使って表しています。これも、修学旅行に行く前に行ったプレゼンでの経験などが生きています。原料も、写真と言葉で、見てすぐにわかるようなスライドにしていました。

③チキンラーメン

世界初のインスタントラーメンであるという最初の説明で、聞いている人をひきつけました。途中で、見てすぐに作り方がわかる動画を紹介しているところも工夫されていました。

④せんい工業

味のある手書きの図を使っていました。スライドでは短い言葉で見やすくまとめています。糸の種類などの難しい言葉もちゃんと伝えられました。

みんな、1学期よりもプレゼン力が確実に上がっています。3学期の成長も楽しみです。

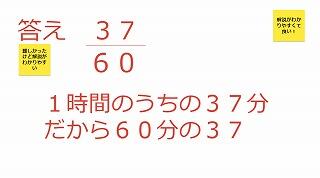

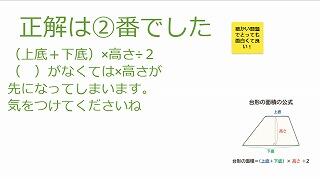

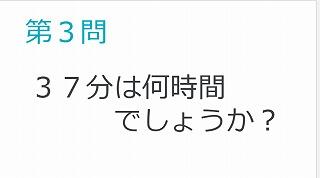

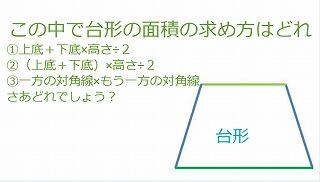

算数:2学期の範囲の問題作り

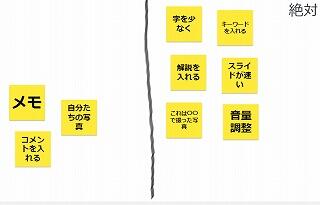

算数では、2学期の範囲の問題を作って、ジャムボードに書きました。2ページ目には、自分で解説と答えをつけます。

前のノートを振り返っている人もいました。

文字の大きさも工夫しています。ジャムボードの操作は慣れたものです。

作った後は、友達の問題を解き合いました。自分のノートに解き、終わったら自分で解説を見て丸つけをします。

解いた後は、ジャムボードに感想を書きました。

解説を書くことで、自分でも意味を再確認することができます。

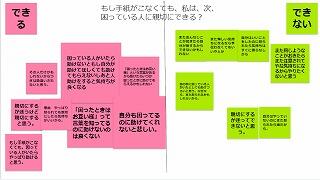

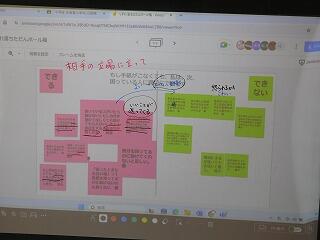

道徳:「くずれ落ちただんボール箱」

「くずれ落ちただんボール箱」という話では、ショッピングモールで小さな男の子がだんボール箱をくずしてしまい、「わたし」が友達と片づけてあげますが、店員さんに勘違いされて、逆に怒られてしまいます。この話の中では、店員さんが後で片づけてくれていたことを知って、お礼と謝罪の手紙を学校宛てに書いてくれますが、もし、手紙が来なくても、「わたし」は次も知らない人に親切にできるでしょうか。

親切にできるかどうかを、まずジャムボードを使って考えました。

次も知らない人に親切に「できる」、「できない」、どちらも考えられる人の3つに分かれました。

お互いの意見を聞いてみることにしました。相手のグループに、いろいろ質問してみます。自分とは考えが違う人が話している時も、みんな真剣です。答えることや聞くことで、さらに自分の考えが深まりました。

【児童の振り返りから】

・困ってる人がいたらできたら助けてみる。自分がいいことをしたのに誤解されて怒られたのにみんなは、また助けられるって言ってたのが凄いなと思った。

・今度、困っている人がいたら、相手が今、どんな気持ちで自分ならどうしてほしいかを考えて助けたいと思う。

・もし遊んでる感じに見えても事情を聞く。困っている人がいて助けてあげたら良いことがあるとわかった。私も困っている人がいたらすぐ助ける。

ジャムボードで考えている時に、「困った時はお互い様」という言葉が出てきたことも、印象に残ったようです。相手の立場になって親切にしたいという気持ちに気づくことができました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析 #まとめ・表現 #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

4年生 総合「手賀マップをつくろう」

本日は学校の外に出て,写真撮影をしました。どこへ行ったのかというと布瀬にある「百庚申」です。

現在4年生は,総合の時間に学区の史跡を調べています。本当は講師の先生と一緒に行けるとよかったのですが予定が合わず…。子どもたちだけで素材だけでもと向かいました。

写真を撮っただけですが,1つの石塔にかかれている言葉や仏様,よく見ると石塔の下の方には猿のような彫り物もありました。子どもたちが何気なく見ていた百庚申ですが,「もっと知りたい」「調べたい」と思うような時間になりました。

また講師の先生にもお話を聞きながら,紹介できるよう二していきます。

(4年生担任 石川)

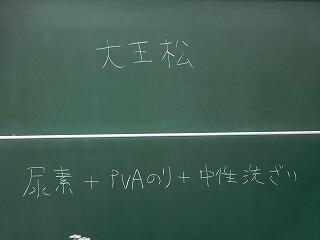

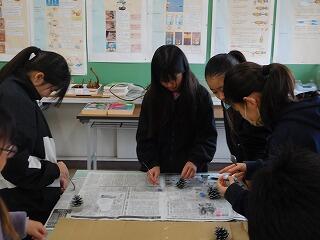

5年生 理科 松ぼっくりでクリスマスツリー作り

12月15日(金)の理科は、クリスマスが近いので、松ぼっくりでツリーを作りました。

ただのツリー作りではなく、ちゃんと理科のことについても触れました。

尿素とPVAのりと中性洗剤を混ぜた液体をかけると、不思議なことに、雪がかかったように見えるそうです。

学校にある大王松の松ぼっくりは、とても大きいかと思ったら、普通の松ぼっくりより小さかったので、なんでだろうとみんな疑問に思いました。でも、インターネットで調べた大王松の松ぼっくりは、とても大きかったです。

ということで、今回は理科支援員が用意してくれた普通の松ぼっくりを使いました。

ツリーに見えるように緑のスプレーをかけます。

その後に、例の液体をスプレーすると、だんだん白くなってきます。

それから、ラメ入りのパウダーをかけて、飾りつけをしました。

自分のお気に入りのツリーができました。

(5年担任 戸沢)

1年 生活科「ふゆとなかよし」

今朝はぐっと寒くなり冷たい風の吹く冬らしい日でした。でもそんな風さんとも仲良くなって,「ふゆとなかよしになろう」ということで,今日は凧あげを行いました。外に出ると,「いい風だ」「良く揚がりそう」というつぶやきが。そして早速凧あげ開始。風向きを考えながら,寒さを忘れるように凧あげを楽しみました。

たくさん走って疲れると,「凧さん疲れたから,ちょっと休ませているの」とほっこりな言葉。凧が破れてもセロハンテープで貼って,糸が切れても結んでと,自分で修理をしながら遊びました。

とっても高く揚がった凧もありました。

終わりの合図に「7分延長して~」との声もありましたが,残念ながら時間切れ。今日は持ち帰りましたので,機会があったらお家の人と公園などで揚げられたらと思います。その際には電線や木の枝などに十分注意するように伝えてあります。

(文責 1年 野本)

5年生 外国語 オンラインでALTと正月を紹介し合おう!

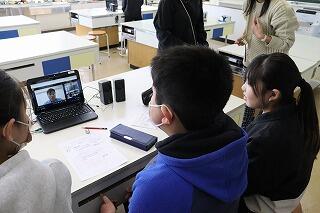

今日はいよいよ、5年生がオンラインでALTとお互いの国の正月を紹介し合う日です。

この日のために、たくさんの準備をしてきました。

「5年生 外国語 ALTに日本の正月を紹介するために」↓

1時間目もリハーサルで大忙しです。

読み方がわからない英語は、本校のALTに聞いたり、オンラインの画面にしっかり映っているかを確かめるために、タブレット端末のカメラ機能を使ったりしていました。

3時間目が本番です。今日は、本校にいつも来ているALT、外国語支援員、IT支援員と、たくさんのサポートがあります。

すぐにオンラインを開始しました。5年生は3グループです。10分たったら次の端末の前に移動して、違うALTと交流するというやり方をしました。

まずは自己紹介をします。自分の名前が上手に言えました。

次に日本の正月の紹介です。

今日は本物の食べ物を見せて紹介しました。それぞれ、だてまき、昆布巻き、お雑煮を紹介しました。だてまきは巻物に似ているから知恵がつくなど、なぜ食べるようになったという由来も、簡単な英語とジェスチャーで伝えました。

正月にやることは、それぞれ、かるた、けん玉、めんこを紹介しました。実際に画面の前でやって見せています。

かるたを紹介したグループの人数は、2人でした。2人で札を取り合うところを見せたいので、札を読む役割の人をつくることができません。そこで、端末で事前に札を読む声を録音しておいて、本番は、その音声を流し、2人でかるたを取るところを演じていました。端末を活用したすごい工夫です。

ALTからも、自分の国の正月を紹介してもらいました。アメリカ、カナダ、ジャマイカのALTがいました。みんなは、花火やパーティーをすることが印象に残ったようです。大みそかのパーティーで疲れて正月には寝てしまうという話に驚いていました。

メモを取りながら聞きました。

お互いの正月を紹介し合っても時間が余った場合は、前に習った

「What ~ do you like?」

を使って、いろいろな質問をしていました。

終わった後は振り返りをしました。

【児童の振り返りから】

・日本の正月を紹介したらとてもびっくりしていた。練習よりとっても上手く紹介ができた。

・難しそうだなと思っていたけどやってみるととても楽しかったし、外国の文化もしれてよかった。

・ALTの人たちにいっぱい質問して楽しかった。グループで協力してできた。

・他の国の人に聞こえるように伝わるように話せた。またやりたい。

「難しそうだと思っていたけど、意外と楽しかった!」

という声も実際に聞かれました。

子どもたちは、生きた英語を使う機会は今までにあまりなかったと言っていましたが、今日、伝わることの楽しさを知ったと思います。

これからは、伝わったという自信と、英語でさらにいろいろなことを伝えてみたいという気持ちをもって、外国語の授業に取り組むことができるのではないかと思います。

3学期も、充実した時間が過ごせるようにしたいです。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #まとめ・表現 #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

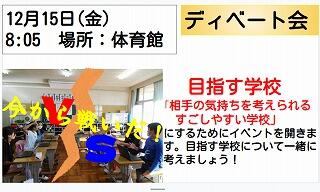

5年生 全校児童に向けた「ディベート会」

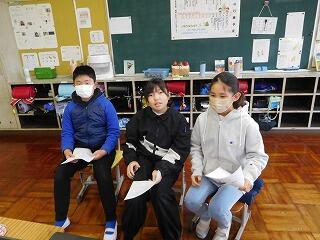

今日、5年生は、体育館で全校児童に向けてディベート会を開きました。

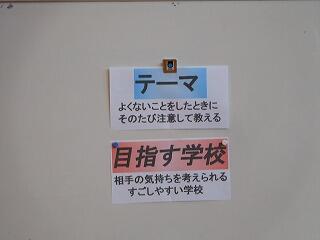

なぜディベート会を開くことになったかというと、高学年という視点から学校を見て、ぜひ、「相手の気持ちを考えられる、過ごしやすい学校」にしたいと思ったからです。今まで作ってきたポスターやプレゼンではなく、聞いている人も最終的に、どちらの立場に説得力があったかを選ぶディベートなら、自分事として参加してくれるのではないかと考えました。

ディベート会までに、たくさんの準備をしてきました。

まず、テーマを考えることです。全校児童に、「自分に関係ある」と思ってほしいので、学校で、よくあるような出来事についてにしました。

決定したテーマは、「よくないことをした時に、その都度、注意して教える」ということです。このことについて、利点側と問題点側に分かれて話し合うことにしました。

よくないこととは、具体的には、①ろうかを走る、②掃除をしない、③ボールを片づけないということです。注意したり、注意されたりする経験は、ほとんどの人にあるので、自分事として考えやすいのではないかと思って、このテーマを選びました。

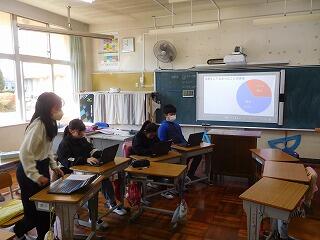

話し合う時は、全校児童へのアンケートを作り、その結果をもとに、いろいろな根拠を考えました。

利点、問題点側に分かれて話し合う以外にも、準備はたくさんあります。

まず、低学年にもわかってもらうにはどうすればいいか考え、3つのグループに分かれて準備を進めました。

A:テーマについて具体的に説明する再現VTR

B:ディベートの説明、司会の原稿、ディベートの流れのスライド

C:結果の集計用・振り返り用のアンケート、テーマや目指す学校の掲示、ディベート会のポスター

前日まで、A、B、Cの準備を頑張りました。

その準備だけではなく、利点側と問題点側の根拠がしっかりしているか、その確認や、リハーサルも念入りに行いました。

また、作ったポスターを、各クラスに届けました。

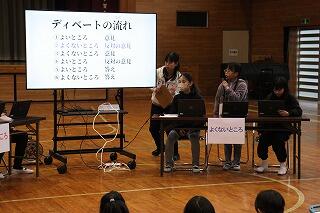

そして、いよいよ本番です。全校児童が集まってくれました。低学年も、真剣に聞いています。

ディベートのルールが難しいので、まずは簡単なテーマで練習をし、どちらが説得力があるか、考えて手を挙げてもらいました。

再現VTRの上映も成功しました。よくないことをした人がいて、注意をしている人がいるというシーンを演じています。

そこまで説明したら、いよいよディベートが始まります。

5年生も、お互いの立場がどんな主張をしてくるのか、本番で初めてわかるので、反論は緊張します。

スライドに主張や根拠のグラフを出しながら進めていました。特に映す画像がない時は、ディベートの流れのページを常に開き、見ている人に見通しがもてるように工夫していました。

1年生にもわかりやすいように、「利点」は「よいところ」、「問題点」は「よくないところ」、「主張」は「意見」などと、言い換えていました。

最後、みんなに、どちらが説得力があったか決めてもらいます。「説得力」も難しいかもしれないので、「気持ちが伝わった」という言葉にしていました。

タブレット端末のForms機能で投票します。

今回の結果は、問題点側の勝利でした。

その後、振り返り用のFormsに、「気持ちがよく伝わりましたか」や「相手の気持ちを考えられる、過ごしやすい学校を意識しようと思いましたか」を入力してもらい、ディベート会が終わりました。

回答してもらったアンケートを見ながら、振り返りを行いました。

【アンケートから】

・とてもいい学校にしたい。

・ろうかを走らない。

・相手の気持ちを考える。

・そうじをちゃんとしよう。

・5年生になるのが楽しみです。

アンケートを見ると、良い意見もあれば、こうした方がいいという意見もあります。

ディベート会を企画・運営した5年生は、いろいろな気持ちを経験しましたが、その気持ちを受け入れて、さらに前へ進んでほしいと思います。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #課題の設定 #情報の収集 #整理・分析 #まとめ・表現 #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)

1年 生活科「がっこうとなかよし」「もうすぐ2年生」

入学5日目に並んで歩いた学校探検Part1,5月に2年生とペアを作って連れて行ってもらった学校探検Part2,そして今度は学校探検Part3。でも今度は今までと違います。もうすぐ2年生になるので1人1教室ずつ分担を決め,1人で担当した教室を調べに行くことになりました。新しい1年生に紹介する手賀東小の動画を作るためです。どうしたらわかりやすい動画になるか話し合い,説明の台詞を考えてみたもののわからないこともあり,インタビューをしながら撮影してくる必要があることがわかりました。

みんな一緒に出発!でも,その後はそれぞれの教室に分かれ,1人で頑張りました。

初めは廊下で立ち止まっていたのですが,勇気を出して「しつれいします。1年1組の・・・」と入っていくことができました。

家庭科室や理科室,お兄さんお姉さんたちの教室など皆で手分けをしたので,沢山の教室を調べることができました。「もうすぐ2年生」の思いが勇気になりました。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集

(文責 1年 野本)

5・6年生 音楽 「キリマンジャロ」合奏

5・6年生の音楽では、「キリマンジャロ」という曲を演奏しました。

リコーダー、鍵盤ハーモニカ、キーボード、ピアノ、小太鼓、大太鼓などの楽器に分かれて、2グループで演奏します。

練習の時は、個人練習が必要か、最初から合わせた方がよいのか、間違ったところを合わせるのかを考えて、グループの中で中心になって声をかけている人がいました。

本番は、お互いのグループを聴き合いました。

リズムが難しい曲でしたが、よく合わせていました。

間違ったとしても、できるところからすぐに演奏している人もいて、立派でした。

また、おうちで練習していたという人もいて、とても上手になっていました。

5・6年生で協力して取り組むことができました。

(5年担任 戸沢)

5年生 ファーマップ 米の動画作り 完成間近!

5年生は、米についての動画を作っています。

「5年生 ファーマップ 米の動画作り」↓

今まで、二つのグループで動画を作ってきましたが、人数が少ないので、撮る人や役者が必要な場合は協力し合ってきました。

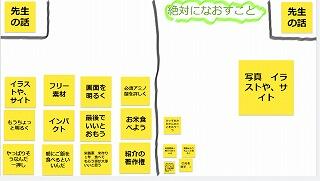

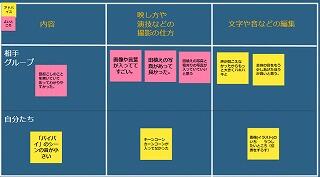

お互いによいところとアドバイスをジャムボードに書き合い、校長先生にも見てもらって、もらったアドバイスはメモしました。

アドバイスと自分たちの反省をもとに、さらに改善しました。

分担して作業したり、全員で確認したりと、場合によってどう活動するべきかを判断することができるようになってきました。

もうすぐ二つの動画が完成します。

#リーディングDX事業の事例につながる実践 #情報の収集 #整理・分析 #まとめ・表現 #振り返り・改善

(5年担任 戸沢)