文字

背景

行間

2023年7月の記事一覧

4年ぶりにPTAバレーボール大会が開かれました

コロナ禍で中断していたPTAバレーボール大会でしたが、今年は開催され、土中と土小の合同チームで参加しました。第一回戦の相手は、柏三中と柏七小の合同チームとです。

気合とチームワークと笑顔いっぱいのスタートで、第一セットが始まりました。

サーブ権がくると・・・点数が、トントンと入ります。第一セット終了しコートを交換して第二セットも・・・

最後は・・・相手に追いつききれず・・惜敗のゲームとなりました。汗いっぱい、笑顔いっぱいのゲームでした。土小学校を代表して、渡邊先生も出場しました。来年に向けて、メンバーを増強していきたいですね。バレーボールに、健康と美容のために参加されてはどうでしょうか?

PTAバレー部の皆さん、お疲れさまでした。

明石市立松が丘小学校と研究交流をしました

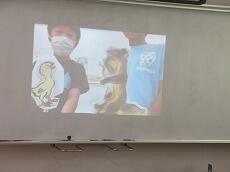

コミュニティ・スクールとして地域と一体となった教育活動を進めている土小学校。明石市の教育委員会から、明石市立松が丘小学校も同じような取組みの学校で、研究交流をしましょうという呼びかけをいただき、実現しました。

市を越えて、県を越えて、同じような教育活動を行っている学校同士がオンラインで研究交流を行うということは、なかなか他に例を見ない取組みです。予定されていた1時間半の時間はあっという間に通り過ぎてしまい、お互いの学校にとって魅力的な時間でした。

松が丘小学校は、ありがとうと言う存在からありがとうと言われる存在へ、というテーマで地域との関わり合いを深め、授業の中で様々な形で地域との関わりを進められており、地域への還元という視点を土小学校はもっと持たないとならないことを感じ、松が丘小学校に視察に行きたいと研究主任は言っていました。今回は、校長・教頭・教務・研究主任・PTA会長の参加でしたが、各学年ごとに交流を行うと、もっといろいろな良い点、学ぶ点、そうすればいいんだ!と思える点が交流できそうです。

ありがとうございました。また、次回を楽しみにしていきたいと思います。

面白チャレンジ教室5日目は・・・

本日開かれた教室は4つ、マイクラ、低学年算数、調べる学習、自由研究でした。

マイクラ部は最終日。今日は自分たちで考えた体育館を創ろうということがテーマです。マイクラコンテストでは、千葉県内に存在する建物を忠実に作ろうというコンテストもあり、そこにつながる取組みになりますね。どんな体育館ができたのでしょうか?

屋根があり、壁はオープンな体育館ができていますね。時間が足りなかったようですが、想像と創造の楽しさは伝わったかな?

算数教室は、柏南高校の生徒5人が工夫した面白教室。今日は校長先生、副校長先生、教頭先生も来校されて、生徒と子供たちの交流をご覧になってくださいました。

たし算、引き算、かけ算、時計と自然に使わないとできない課題ばかりで、遊びながら算数が身についていきます。あっという間の1時間でしたね。

調べ学習や自由研究も佳境に入ってきました。

31日が前半の最終日になります。

面白チャレンジ教室4日目は・・・

面白チャレンジ教室4日目は、土っ子探検隊の第二弾!学校の周りの民話を訪ねるウォークです。参加の子ども2名に、探検隊の方々4名とお母さんが一人、大人の方が多くなっていますが、大人が回っても面白く、社会科の鈴木先生が急遽一緒に同行しました。増尾町会のふるさと会館が、旧土村の役場があった場所で、まずはそこに伝わる「からす天狗」のお話から・・・

このあと3つの昔話の舞台を周りました。今日は4つの昔話の舞台をまわりましたが、土小の学区には6つもの昔話が伝わっているのです。「むじな」のお話が多いのも特徴ですね・・・

英語でお茶の体験は、参加者が多い日になりました。

今日は私も飛び入り参加をさせていただき、子供がたてたお茶をいただきながら、利休と秀吉は茶会を通じて何を伝え合ったのかな?茶道や華道や剣道や弓道など、歴史の学習と一緒に体験をしていくことで、歴史も〇道も両方が広がるなあ・・・と体験を通じて広がる世界を楽しみながら、美味しいお茶をいただきました。

マイクラ部は、グループごとに課題を見つけて取り組んでいるようです。

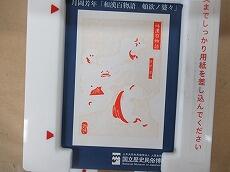

調べる学習は、清書用の用紙を50ページ分もらいながら、明日以降で調べていることをどのようにまとめていくかを教室で学びます。正念場に差し掛かってきていますが、ちょっと出席率が下がってきているのが心配ですね。

自由研究教室も、長い長い道のりをしっかりと調べて、実験していく、学ぶ体力に少し疲れが見えているようで、後半はちょこっと科学工作を全員で行いながら気分転換をしていました。

明日は、柏南高校の算数教室、マイクラ部、調べる学習、自由研究の4教室です。

面白チャレンジ教室3日目は・・・

面白チャレンジ教室の3日目は、新しい教室が3つ開かれ、合わせて7つの教室が開かれました。

今日だけの教室は「面白川柳教室」人数は少ないのですが、昨年度は入賞者がたくさん出た教室です。今年も3人だけでしたが、川柳のお話を地域の佐竹さんから伺って、後半は五七五で川柳を詠みました。

暑い日は 私が好きな チョコアイス 3年生

夏休み 家でゴロゴロ ゆったりと 4年生

夏の夜 みんなで花火 楽しいな 4年生

戦争は 危険な動き だめなこと 4年生

世界中 平和考え G7 4年生 と力作が出来上がっています。夏休み中にもいろんな出来事を川柳で詠んでみましょうと、笑顔で帰っていきました。

図書館のたたみのところでは、英語で茶道を学んでいます。最初は英語で絵本の読み聞かせから始まり、親子や兄妹でお茶をたてて、たてかたは英語で聞きながら楽しみました。

抹茶の味はどうだったかな? 今度は、お茶をたてる番です。

美味しいお茶がたてられたようですね。お茶の文化は日本独特の文化です。それを外国の方に伝えながらコミュニケーションをしていくことができると、いろいろと楽しい世界が広がりますね。お茶と英語を一緒に覚えて、日本の良さを伝えていきましょう。

後半の部では、柏南高校の生徒による面白算数教室(低学年向け)が開かれました。高校生が6人で、低学年の子供たちが遊びながら算数に触れられるよう、ゲームに仕立てた算数教室で1年生から3年生が楽しみながら計算をしていました。

あっという間に1時間が過ぎてしまいました。最後の後片付けもお手伝いをしている子がいます。よほど楽しかったのでしょう。高校生のお姉さんたち、また28日も楽しみにしています。

理科室の自由研究は、実験が始まっているようですね。スナックゴルフでもプロゴルファーを目指して挑戦しているようです。マイクラ部はグループで協力しながら活動をすることが課題になって、力を合わせて頑張っています。調べる学習では、昨年度の市の代表作品を見ながら、まとめ方の工夫にも気が付いてきました。

明日も続きます・・・大人も一緒にやっても楽しく、学びがたくさんある教室です。保護者の方も一緒に参加してみてはいかがでしょう・・・

吹奏楽部も夏休みは毎日練習しています

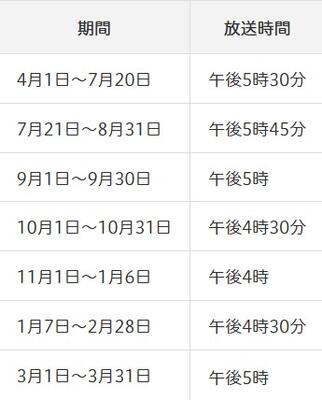

吹奏楽部は、今年で最後となる市内音楽発表会と今年4年ぶりに復活する増尾地域音楽の集いに向けて、夏休みに入ってからは毎日練習をしています。個人面談が始まる前の教室では、パートごとに分かれての練習をしていました。

今は基礎練習として、「かえるの合唱」「メリーさんのひつじ」「きらきら星」を演奏しながら、基礎的な力を付ける練習をしながら、音がそろっていくようにがんばっています。

発表会では、「ケルティックファンタジー」というケルト地方の民謡を元にして作られた曲を演奏する予定で、そこに向けて毎日の積み重ねの練習をしています。お互いの音を聞き合いながら、いい音を目指して、いい音を作っていきましょう。練習を終えてから面白教室に通っている部員もいます。幅広く色々なことに挑戦することが大切ですね。

土っ子面白チャレンジ教室2日目

土っ子面白チャレンジ教室2日目は、昨日からのマイクラ部・調べる学習教室・自由研究教室は毎日開かれており、だんだん中身が深くなっていきます。今日は新しく、スナックゴルフ教室と土っ子探検隊教室が開かれました。

スナックゴルフは美里ゴルフクラブからいつも指導してくださるプロゴルファーの方が来て、百年桜の日陰を上手に利用しながら、ゴルフを楽しく教えてくださいます。

少し暑いですが、小さな兄妹やお母さんも一緒に楽しむこともできているようです。

土っ子探検隊は、萬福寺と伊藤家住宅ときつね山(幸谷城址)を土地域探検隊の地域の方々に案内をしてもらいます。

萬福寺では、四国霊場八十八か所を巡ることができる場所もあるのですね。平安時代に作られた観音様の像も大切に保管されていて、すごいと思いましたね。

伊藤家住宅では、十三代目となる伊藤泰彦さんが案内をしてくださいました。

地区150年以上にもなる、国の有形文化財に指定されている伊藤家住宅の中にも上がらせていただくと、35度にもなる外とは違って、涼しい家の中に驚き、エアコンが無いのに涼しく過ごせる工夫が日本の家屋にはあるのですね。

伊藤家のお庭には、自然が豊かな所にしかない植物もたくさんあります。むくろじの木の実から羽子板の羽根に付いている黒い重りになる実を取り出す経験もしました。

伊藤家住宅から続いている幸谷城址の公園には、本当に自然がたくさん残っている素晴らしい場所ですね。次の土っ子探検隊は、昔話の場所を訪ねます。

土っ子面白チャレンジ教室はじまりました

今年も土っ子面白チャレンジ教室、12の教室が開かれます。今日は、マイクラ部 高学年面白算数教室 座禅教室 調べ学習教室 自由研究教室の5教室が開かれました。

マイクラ部は一番人気で、定員をオーバーして集まっています。今日は、マイクラを使ったことがない子も多いことからマイクラに慣れるためにグループでchromebookを囲んでいます。このchromebookは学校の物にはインストールが許可されなかったので、芝浦工大柏中学高等学校の貸出用のものをお借りしています。今週毎日開かれますから、バーチャル空間が作れるようなプログラム技術を身につけて欲しいですね。

高学年面白算数教室は、芝浦工大柏中学校の数学部の生徒5人が、遊びながら数学の定理や不思議な面白さに触れられるようにと考えてくれた教室です。

サッカーボールを三角形や六角形などの形を組み合わせながら作って、頂点の数、辺の数、面の数の面白さに触れていきます。なかなか難しいことですが、4年生でも「わかった!」と言えるところがなかなか工夫されているところです。

後半は、畳を敷き詰めるとしたらできる?できない?それはどんな風に考えるとよいか・・・ 0って何?0にかけたり、0で割ったりすることは、できるの?できないの?ということを、わかりやすくプレゼンしたり、実際にやってみたりしながら教えてくれました。今日一日だけでしたが、来年もやってくれるそうです。中学生も勉強になったと言ってくれました。

座禅教室は、学校近くの少林寺。今年は8名の参加で人数が絞られていたため、集中力もあがって最初から20分間という長い時間の座禅ができています。本堂に吹いてくる風は、セミの声をのせて少し涼しげに吹いてきます。何も考えないで無になるということが、こんなに難しいことなのですね。じっと自分と向き合う時間ができたかな?

調べる学習教室は、他校の図書館指導員の皆さんも加わって、一人一人の研究テーマをよりはっきりとさせていくことを今日は行いました。本もテーマに合わせて、市内の学校から集めた本がブックトラックに並びます。10人くらいの参加者だったので、相談は十分にできる環境です。毎日通うと普段はできない探究ができそうですよ。

自由研究教室は、実験や観察が中心になりながら進んでいきます。こちらも他校から理科支援員の皆さんが集まって手伝ってくださいます。今日は調べる教室と同じように、テーマを絞り込んでいくことを行っています。高学年の後半は1時間45分とロングの時間を使ってじっくりと取り組んでいきます。高学年にはこういう時間がとても大切ですね。

明日はスナックゴルフや土探検隊と、地域の方々の教室も開かれます。

夏休みのスタートは学年戦略会議から・・・

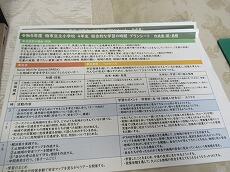

子供たちがいなくなった夏休み1日目は、土小学校のカリキュラムの柱となる、各学年の生活科と総合的な学習の授業について、学年と管理職と学校運営協議会の地域コーディネーターとが、学年のプランについて話し合う、学年戦略会議から始まりました。

6月10日の教育ミニ集会で提案したプランに、ミニ集会でいただいたご意見や、その後の寄せられている支援を加えて、新たなプランにさらに磨きをかけていく戦略会議です。どの学年も昨年度をベースにしながら、新たな面白さが加わり、探究が深まる学習プランになっています。8月21日に、土中学校と総合的な学習の時間のプランについて交流すると同時に、土小と土中の学校運営協議会の委員の皆さんに聞いてもらい、教育課程の承認をしていただく予定です。

午後からは、備品点検と整理を行い、学校の教育環境を見直すと共に、必要な予算についても考えを広げてもらう機会として一日が終わっていきました。

夏休みの学校教職員は充電の時間になります。普段はなかなか充電できないために、十分に充電できるように、学校だけではなく、様々な所に出かけたり、じっくりと本を読んだりして、2学期に備えていきます。当然、ゆっくり休んだり、遊んだりすることも、子供と向かい合うための充電です。来週は個人面談週間になります。一人一人の子供たちの様子をお話し合い、子供の理解を深める充電ができればよいと思います。

1学期の終業式を行いました。

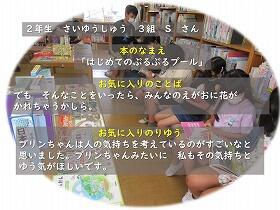

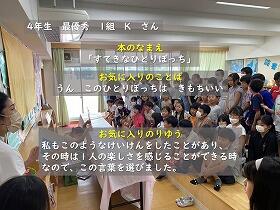

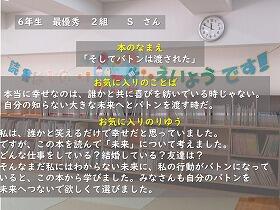

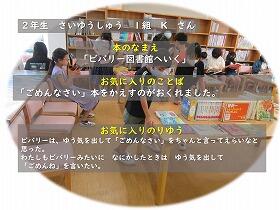

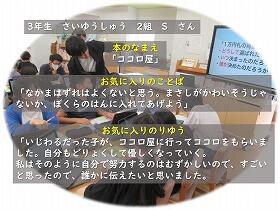

1学期の終業式、校長先生のお話は1学期の「言葉の宝箱」から始まりました。各学年の優秀作品を音楽つきのプレゼンと校長先生の音読で紹介してくださり、表彰も行われました。

夏休みは普段できないことを 体験する 大切な時間。宿題があるからやるのではなく、自分で考え、やりたいことをやったり、苦手なことに挑戦したり、目標を立てて目標に向かって努力してみることが大切。〇年生の夏休みは一度しかない! 大きく成長する挑戦をしてください。というお話が表彰の後にありました。

転校するお友達の紹介と転任する先生の紹介がありました。

最後に全校で今月の歌「スマイルアゲイン」を全員で歌って、土っ子の1学期が終わりました。

1学期の大掃除を行いました

今日の5時間目は大掃除、全校で1学期の汚れを落とす掃除をしました。昨日のLINEで掃除ボランティアを急遽募集したところ、暑い中にも関わらず10名の皆さん、中には卒業をした中学生もお母さんと一緒に参加してくださり、子供たちと一緒に汗を流してくださいました。

大人の手が入ると、子供たちの力も引き出されて、いつもよりもきれいな仕上がりになっていきます。私も昇降口の窓をきれいにさせてもらいました。背中いっぱいに汗をかきながら、きれいな学校をいつまでもきれいに保つためには、子供と大人の協力が大切だと感じながら、1学期の汚れをみんなで落としました。

交通安全教室が開かれました

21日から夏休みが始まります。夏休みに心配なことの一つに、交通安全があります。今日は全学年で柏市防災安全課による、交通安全教室を開き、夏休み中の事故防止に向けて取組みました。

子供たちの事故で多いのは、自転車による事故、飛び出しによる事故です。その事故防止に焦点をあてた講習を行いました。例年は体育館の広い場所を使って行いますが、暑さが基準を超えているために、第四校舎で行いました。

低学年は、物陰から右左右を見て安全に道路を渡る実習をしながら講習を終えました。

中学年と高学年は自転車の乗り方や安全ルールについて学びました。自転車のヘルメットが着用義務になっています。中学年くらいまでは持っている率が高いようですが、高学年になるにつれて低くなります。夏休み中の安全は、自分のことは自分で守るという気持ちを大切に、家庭でもご指導をよろしくお願いします。

猛暑の中、モーレツな暑さの給食室

本日の給食コーナーで毎日の給食についてお伝えをしています。今日は給食が作られている現場をレポートします。今日の献立は、ガーリックピラフ・海藻サラダ・ミネストローネ・すいかでした。

火を使い始める10時半から11時頃にかけて、給食室に入っていくと、炊飯コーナー付近は45度、その他の場所も37度という気温の中で、作業をされています。

ガーリックピラフは、ご飯と具材を釜の中でしっかりと混ぜながら、仕上げていきます。

サラダの野菜から出てくる水分を、大きな釜を傾けて集めて、味が薄まらないように工夫をしています。

すいかは、最初に切り分けて、冷蔵庫で直前までしっかりと冷やしてから提供します。

水分を摂りながらですが、給食室の皆さんの努力に支えられて美味しい給食が出来上がっています。夏は暑く、冬は寒い給食室も、順番に空調が整備されていく予定です。作る人の苦労も一緒に伝えたいと思います。

登下校見守り(エンジョイパトロール)の皆さんとの交流会がありました

毎朝の登校時、1年生の下校時と、それぞれの時間帯に見守り活動をしてくださっている地域の方々が14名いらっしゃいます。今日はPTAが中心となって交流の場をつくり、皆さんに集まっていただき、子供たちの様子などについての情報交換を行いました。

朝7時10分くらいから約1時間立っている方、子供たちと一緒に歩いて登校して校門付近の安全も見てくださっている方、1年生の下校に合わせて毎日来て下さる方、暑い日が続いていますが、見守りをしてくださることに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

本日LINE配信をした、PTA作成の安全マップも含めて、危険個所の確認と、子供たちへの声掛けをよろしくお願いします。

ベルマーク財団の冊子の表紙に・・・

PTA活動としてベルマークの収集を長年行ってきました。今年は、収集したベルマークを使って、縄跳び練習台を購入しました。また、今年度からは委員会活動でもベルマーク委員会を作り、子供たちが主体的にベルマークを集めるようにしてきました。終業式には6月に各クラスで競って集めたベルマークの得点発表もあります。

今までのベルマーク活動で、土小学校は50万点を集めて、ベルマーク財団から表彰の盾が贈られてきたのですが、それだけではなく、次期ベルマークお買い物ガイドの表紙の写真を土っ子が飾ることとなりました。

お買い物ガイド https://www.bellmark.or.jp/cooperation/guide.htm

今日はその撮影が行われました。

縄跳び台の様子、教室での様子、図書館での様子などを取材されていました。ベルマークを集めて、少しでも教育環境をよりよくしていきましょう。

高学年 着衣泳水泳指導

水泳指導も最後になりました。今日は高学年の子供たちが着衣泳で、万が一の時、命を守る行動ができるように洋服を着たままでの浮き方等を学びました。

インストラクターの方の指示で、着衣の状態で水の中に入り、実際の状態を確かめながら・・・

ペットボトルなどを利用しながら、水に浮いている状態を確保するための方法を学びました。

最近は集中豪雨などによって、突然水の中に連れていかれることもあります。知識として知り、命を守る行動をとることができるようにしていきましょう。

職員研修と土っ子面白教室

今日は子どもたちを早帰りさせての研究日。他校からも1名の先生が学びたいと参加してくれ、4教科に分かれて、2学期から取り組む授業について話し合いをしました。どの教科も、子供たちが自ら学びたいと思い、取り組んでいける授業づくりを目指して、活発な話し合いが進み、講師で招いている5人の先生たちを中心に、授業のイメージがしっかりと膨らんでいきました。

2学期、それぞれ魅力的な授業が展開しそうで楽しみです。

この研修を行うために、今回も柏市の剣道連盟、増尾町会、美里ゴルフのご協力で面白教室を開設してくださり、学校では学べない体験の場を確保してくださいました。

少し気温が下がったので、いつも通りに体験することができました。9月以降の体験申込も今後行います。たくさんの子どもたちに参加してもらいたいですね。

3年生は給食食材のトウモロコシをむきました

1時間目から3年生の教室では、トウモロコシの皮むきをしています。皮むきの時にヒゲがでてきますが、ヒゲの数はトウモロコシの実と同じなのですね。そんなお話を聞きながらむいていきます。

このあとの習字の時間にお世話になる地域の方々も一緒に参加してくださいました。

給食のコーンはとてもとても甘いコーンで美味しかったです。3年生の頑張りコーンでした。

2年 きつねのおきゃくさま 劇にして読み取った成果をひろう

2年生の国語の教材「きつねのおきゃくさま」、きつねの心の中がだんだん変わっていく様子を、ひよこ、あひる、うさぎとの出会いとの関係で、文章から感じ取ったことを、それぞれのクラスが劇にして発表をし合いました。

3組から発表がはじまりました。

教科書のセリフを丁寧に心をこめる工夫、少し新しい会話を入れてみて心の中を表そうとする工夫、道具や背景も作ってしまった工夫、ペープサートで上手に演じて心のこもった会話が発表できたつくし学級の映像、どのクラスも、登場人物の気持ちが伝わってくる劇でした。劇にしてみよう!という目標を持つと、どういう風な声で話したのかな?どんな動きをしたのかな?と「問い」が生まれ、問いを解決するために教科書の文章をよく読んで想像しながら劇を作る。そういう国語の授業でしたね。

4年 落語家を招いての体験教室

昨年度も来校してくださいました落語家の「ここあ」さんが、今年も4年生のために来校してくださいました。

最初は小話から・・・一人しかいないのに、二人で話をしているかのように見える技術は・・・

ここあさんの手ほどきをいただきながら、4年生も挑戦してみます

落語を一席いただき、お返しに4年生からもぞろぞろを使った小話を披露!

ここあさんからは、枕を自分で考えていれるなんてすごい!なかなか、皆さん上手に話芸ができていますと、お褒めの言葉をいただきました。読んで理解した落語をわかってもらえるように声に出して挑戦していく。どのように話すとよいか?というような「問い」を持って、取り組んだ成果が出せましたね。

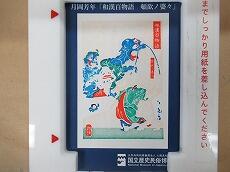

歴博で歴史探訪はじまりました

江戸時代の上総の国で最も大きい城で、江戸の守りを固めていたと言われる佐倉城址にある国立歴史民俗博物館に到着。

青空のもとで集合写真を撮影したあと、講堂で博物館の見方を習い、見学開始です。12時20分までの2時間20分の間、歴史探訪が始まりました。

「鎌倉はほんとうに自然の山に囲まれた場所だったんだ」

「応仁の乱の図や説明をみてるとわくわくしてくる」

「三内丸山遺跡をみていると、すごい」

「伊能忠敬の地図の本物って、予想していたよりすごく細かくて、ただ線で書いているだけじゃなかった」と、調べてきたことと本物を見比べながら、歴史の面白さを楽しんでいるようです。

疑問に思ったことを案内をしている方に質問をして聞き出したり、土器を組み立てたり、浮世絵を作ってみたりすることができるワークショップもありました。

お昼を食べたあとは、佐倉の街中に向かいます。

歴博はじっくり見ると、時間がどれだけあっても足りないくらいの施設です。興味を持っていることを十分調べることができることが、今回の学習の目的です。

6年生 佐倉への校外学習が始まりました

6年生校外学習で佐倉を訪れるのは昨年度に引き続き2回目。昨年度は、土サミットに向けて、地域の歴史を調べて表現する最終段階として、2月に佐倉の街を訪れ、武家屋敷、順天度記念館、堀田邸を訪れ、佐倉高校の生徒から高校生が佐倉について探究した内容を聞かせてもらい、歴史の調べ方や発表の仕方と結びつけました。

今年は、歴史学習の中間まとめとして佐倉の国立歴史民俗博物館を訪ねます。

歴史学習の中間まとめとして「歴史上の推しの人物」を調べ、学校でお互いに発表をし、歴博でもさらにそれを深めていく計画です。歴博の人に質問をしたり、説明をしたりすることができるとよいです。

バスの中では、一人一人が調べた推しの人物に関する3択クイズが出され、それに答えながら佐倉に向かいます。

豊臣秀吉が晩年過ごした城は? 大阪城 伏見城 名古屋城

家康が無くなる時に枕元に置かせたものは? 鯛 刀 薬 正解をいうだけでなく、なぜそれが正解なのかを説明し、さらに先生からのつっこんだ質問にも説明を加えます。調べている内容がしっかりとしていると、それにも応えることができます。応えられないことは、調べておきましょう。バスは9時10分頃に歴史民俗博物館に到着しました。佐倉城址のふもとにある博物館で、多くの学びができるといいですね。

4年生SMG’Sが始まりました

4年生の総合的な学習の時間は、身の回りの防災や防犯などをテーマに探究を進めていきます。今日はその第一歩として、学校の周りをぐるっと一周して、普段みなれているところに潜んでいる「危険」を探してあるきました。

見慣れたところを見直してみる、そういうことから課題が見つかりますね。4年生の活動が地域のためになるようにがんばっていきましょう。

夏休み面白教室 自由研究と調べる学習 はじまりました

今日まで募集の「夏休み面白チャレンジ教室」に今朝の時点で189人の応募がありますが、どの教室もまだまだガラガラの状況です。応募締め切りを伸ばしますので、応募してください。

自由研究と調べる学習では、テーマを決めて、どのようなことを調べたり観察したり実験したりするのかを決める、特別授業の1回目を行いました。

1知りたいことを決める(選ぶ) 2知りたいことをに対する疑問をたくさん出す。 3疑問の中から一番知りたい疑問を決めて、それをテーマにする。 4テーマがわかるためには、どんなことを知ればよいかを書き出し、それは何で調べるかと結びつけて表にする。

校長先生プロデュースのテーマ決定法で、40分くらいの間に調べる内容や方法がどんどん決まってきました。10日にも行います。調べるための資料や、やろうとする実験などの準備は、図書館指導員の方と理科支援員の方が用意したり準備して、夏休みの教室が始まります。

疑問に思うこと、もっと知りたいと思うことを、自分の力で追究していく力は、これからの世の中でとても大切な力です。まだまだ、人数に余裕があります。応募してください。

Skipシティーで、たくさんの体験から さらに「なぜ?」「どうして?」を追究しよう

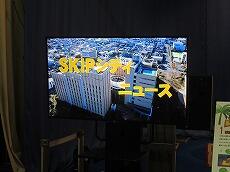

今日は朝の渋滞が穏やかだったことにより、予定よりも1時間近く早くSkipシティーにつきました。ここは、NHKのラジオ制作の建物があった場所で、その跡地を埼玉県と川口市とNHKが協働して子供たちの様々な体験ゾーンを中心とした施設にとなっています。

到着して集合写真を撮影して、NHKのサービスで情報モラルの映像や映像のことを少し学べる映像を見せていただきました。

25分の映像タイムのあと、彩の国生活プラザ館に移動して、消費者としての行動を楽しみながら学びました。

買い物を頼まれて、3つのスーパーのちらしから、買い物に行くスーパーを決めて、実際に買い物をして予算内にしっかりと収まっていたか・・・もっと安く買えるスーパーがあったか。詐欺で取られてしまった2億3千万円を実際に持ち上げてみる、電話でかかってくる詐欺まがいの電話にどのように対応するか、実際に回答を選択したり声で応えたりしながら体験します。映像ホールでは、生活場面で起こる様々な事柄について、番号で選択して全員の回答状況から学んでいくという、正しい消費行動について学ぶ1時間でした。

その次に訪れたのは、生活プラザ館の下にある川口市科学館。結晶の実験、ふりこの実験、40近くある様々な実験装置の体験と、1時間が20分刻みで動いていきます。

何かが溶けている水溶液で、黒い紙に字を書いて、それを乾かし、レンズで見てみると、結晶が見えます。結晶の形で何が溶けているのかを当てるのです。

ふりこの実験は、つるすひもの長さが一緒だとどうやっても、往復の時間は一緒です。どうしてなんでしょう?

ふりこを使った不思議な動きも・・・

なぜふりこは規則正しくゆれているのに、不思議な模様がかけるような動きをするのだろう・・・とみていると、なんていうこともないことが、不思議な現象を見せてくれます。

色々な実験に触れながら、どうして水が漏れないのかな?波や竜巻はどうしておきるのかな?ふりこの動きがとても疑問に残った・・・もっと調べるといいですね。調べる学習や自由研究で追究できるといいですね。

お昼はスタジオで食べました。グループごとにおいしいお弁当をいただきました。

午後からはNHKの映像ミュージアムで、最初は映像の仕組み、アフレコの入れ方、カメラでの撮影、バーチャル映像の作り方など、映像についての体験をしました。

NHKの後半は、実際のニュース番組を作る、映像編集をする、バーチャル画面との組み合わせを体験する、この3つをローテーションしながら体験しました。

ニュース番組は、キャスターとゲストなど4人、カメラマン、音声、カメラ切替など、実際の放送作成と同じ役割を分担して、教えてもらいすぐに本番。ディレクターの指示に従いながら、カメラが切り替わり、キューが出てから話始めるなどなど・・・さあ!本番です。

テレビ番組はこんなにもたくさんの人が、いろいろなことをしながら作っていることがわかりました。と感想がありましたが、一つの放送もみんなで力を合わせて作られていることを実際に体験できました。

バーチャル映像画面は、カメラマンの人の指示に従いながら、映像をみながら自分の動きを作っていきます。

動画編集の体験も、一人一人パソコンを操作しながらの体験です。

社会の中におきている様々なことを、一日でいろいろと体験をした5年生です。

今日、体験したことから、もっと調べたい、確かめてみたい、そういうことを夏休みの調べる学習教室や自由研究教室でも追究してみて欲しいな! ぜひ、知りたい!をつきつめてくださいね。

5年生校外学習 スキップシティ彩の国

2学期に林間学校が予定されている5年生の校外学習は1学期。今回は社会科や総合的な学習の時間に活かせる内容を体験できる、埼玉県川口市のSkipシティ彩の国は、ビジュアルプラザと彩の国くらしプラザと川口市科学館が一カ所に集まった体験ゾーン。多くの体験と5年生での学びが結びついているので、一人一人、何を体験して学ぶのかというめあてを持って出発。

出発の会を百年桜に聞いてもらい、バスに乗り込んで出発です。渋滞することを予測して、少し時間に余裕を持って、7:45分に出発します。

バスの中では、歌を歌ったり、こわい話を紹介したり、クイズをしたりと・・・楽しく過ごしながら一路川口に向かいます。

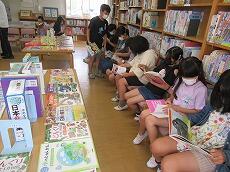

新刊展示会が開かれています

今年の予算で購入した本の新刊を展示して、味見読書という、何冊もの本をどんな本なのかを順番に読んでみる活動を行っています。展示会が終わると夏休みの貸出期間になります。

今年は、物語の本よりも、調べるために使ったり、色々と物事を知る本に力を入れて購入しています。

味見読書をしている5年生が、「校長先生、これとてもおいしそう!」と食べ物が出ている本を見せてくれました。「なんていう料理なの?」「パエリア」「そう、パエリアってどこの国の料理なの?」「うーん、あっスペインだ!」「スペインって地球のどの辺?」「わかんない」「ほら、ここに世界地図があるからみてごらん」「あっここだ!」「この辺りをなんて言うの?」「ヨーロッパ」「他にはどんな国があるのかな?」と会話をしました。

おいしそう!からだんだん調べていくと、ヨーロッパにつながっていきましたね。本を見ながら、いいな!なぜ?って思うことを調べながら、色々なことを知っていくことが、本当はとても楽しいことなのですよね。

校長先生がリクエストして買った本は、いろ そら かず の日本のことばずかんです。色と関係する様々なことが書かれていて、大人でも子供でも楽しめます。そらは、なーるほど!って思うことがたくさん。かずは・・・算数も国語も境目はないなあ・・と。読んでみて欲しいですね。

読書は心のえいようです。という掲示物を作ってくださいました。心だけではなく、頭の栄養にも、勉強の元にもなりますよ。

土っ子の読書量は年々減ってきています。パソコンと同じくらい本も手にとりましょう。

地域の方々とのクラブ活動 第二回

今日は2回目のクラブ活動。今回は本格的に活動がスタートしました。クラブ活動の最中、先生たちは、総合的な学習と生活科の学習づくりを行いました。

竹細工では、竹とんぼづくり、料理はパンケーキ、百人一首も、手芸も、折紙も、時間がもっとあればいいのにという70分間だったようです。

竹細工の皆さんが、七夕飾り用の竹も届けてくださいました。

書道クラブや折り紙クラブでは、竹に願い事や折り紙の飾りをつけることも行っていましたね。7日の七夕に向けて、廊下に七夕飾りが出来上がってくるでしょう。楽しみです。

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立127年*

▼学級数(令和7年度)

1年生…2学級 2年生…3学級

3年生…2学級 4年生…3学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください