創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2024年3月の記事一覧

3月14日(木)失敗から学ぶ

〇昨日、民間企業初の実用衛星を搭載した商用ロケットの打ち上げは失敗したというニュースが流れました。映像を見ると、煙とともに飛び散る破片とその後落下した部品が燃え上がっており、人命が失われなかったのが幸いだと思いました。

〇記者会見した社長は、「原因については調査中。この結果を前向きに捉えて次の挑戦に臨みたい」「我々としては失敗という言葉は使いません。新しい挑戦だととらえている」などと述べていました。

〇ギリシャ神話に登場する時間の神から命名した「カイロス」は、内閣衛星情報センターの「短期打上型小型衛星」を搭載し、成功すれば国内初の民間企業による衛星打ち上げになる予定だったそうですが、専門家によると「世界的にも初号機から成功する例はほとんどない」そうです。

〇私は確かに民間企業ですので、この失敗が株価の急落や利益のマイナスなどの影響は避けられないと思いますが、社長の言葉やそれを評価している人の意見に賛成です。一年前の卒業式の私の式辞で話した内容を引用します。

「皆さんは、自分で失敗した時にどんな心境になることが多いでしょうか?人生は思い通りにいくときといかないときの両方があります。よく目にするのは、失敗の原因を考える中で、「やっぱり自分はダメなんだ」と自分を責める人がいます。もし失敗した友達から相談された場合には、「大丈夫だよ」と冷静に受け止めアドバイスができる人でも、それが自分のことになると難しいようです。北海道にある植松電機の社長さんは、本業の他にロケット開発を手掛けている人で、全国を回って、若い人に「夢の大切さ」を説いています。植松社長は、「失敗はただのデータに過ぎません。失敗は今の状況を変えることが必要だと教えてくれるサインだ」「失敗は未来への階段に導いてくれる」「失敗しないと成長できない」「本当の責任は失敗を再発しないこと」と明言しています。そしてもし失敗したときには、周囲の人に「私は『只今、成長中』と開けっぴろげに宣言した方がよい」と言っています。 ゲームの例と同じように逆説的に言えば、失敗したくなかったら、何もしない、今できる範囲で言われたことだけやればいいですが、それではあまりにももったいない。人間は経験を避けようとすると、問題を解決する能力が落ちることも知られています。」

〇私はまず大人(保護者や教員)が、生徒一人ひとりの成功や失敗を外から評価するのではなく、「その時何を感じた?」「次はどうしたらいいと思う?」「そのために何か手伝ってほしいことがある?」などと本人の内面にアプローチしていくべきだと思います。

〇次のロケットの打ち上げがいつになるのかはわかりませんが、見守っていきたいと思います。

須藤昌英

3月13日(水)マルハラ

〇今では「ハラスメント(Harassment)」という言葉は、すっかり定着しています。意味は嫌がらせのように、「相手を不快にさせたり不利益を与えたりするなど、肉体的・精神的な苦痛を与え、人間としての尊厳を侵害する行為の総称」(ウィキペディアより)のことです。

〇具体的には「パワハラ(地位や人間関係などの優位性をもとに、精神的・身体的苦痛を与える)」「セクハラ(相手の意に反する性的言動で、働く上で不利益を被ったり、就業環境が妨げられること)」「モラハラ(モラルを根拠とする嫌がらせ)」など、他に何種類もあるそうです。

〇最近新しく「マルハラ」という言葉を知りました。主にLINEやチャットなどのSNSの文面において、句点(。)を使用することで、相手に威圧感を与えさせてしまうことを表す造語のようです。

〇私は最初は正直、何を指しているのか理解できませんでした。例えば「わかりました。」や「連絡ください。」という一見、何の変哲もない表現が若者たちにとっては淡々としすぎていて、怒っているように感じられるというのです。

〇若者たちにとっては「。」が怖く、新しいハラスメントになっていると聞いても、自分の感覚ではまだ実感できません。22歳の娘に聞いてみましたが、「人にもよるけど、友達の中には怒っているというか冷たいや冷めてるとマイナスイメージをもっている人も多い。マル(。)の代わりにビックリマーク(!)はよく使っている」と教えてくれました。

〇確かに若者の感覚は時代の最先端であり、決して否定するつもりはありませんが、ことさらにとりあげて『ハラスメント』というネガティブなニュアンスを持つラベルを貼るのは・・・?とも感じます。

〇逆に我々の年代になると、絵文字を使って送られてくる文に違和感を感じるほどですから、年代のギャップも否めません。時代は変化しつつも、美しく正しい日本語も残って欲しいと思います。

須藤昌英

3月12日(火)卒業式を振り返って2(PTA会長の祝辞)

〇卒業式では、神永幸博PTA会長にご祝辞をいただきました。その内容が素晴らしかったので、その一部を紹介させていただきます。

「(略)さて、この一年、ようやく皆さんの笑顔の機会も日々増えてきたことかと思います。しかしながら、この三年間は思春期を迎えた君たちにとって、大きなインパクトであったと思います。他人と協力して何かを成し遂げることが出来なかったり、人と接することが苦手だったりする人も少なくないのではないでしょうか。一人でいると、思考が内向きになり、何かと執着心が強くなりがちです。執着心は時には成功や富を掴み取る際に、大きな力を発揮します。しかし強すぎる執着心は、自己中心的になりがちで、周りの人に対して攻撃的になってしまいます。ではそんな時どうするか?カギは『許すこと』です。人は人間社会において、人を許さずには生きていけません。人は誰かを許し、誰かに許されて生きているのです。言い換えれば、『生きる』とは『許す』ことです。とは言え、私たちは人間ですから、時には憤り、どうしても許せなかったりすることもあります。こんな負の感情を抱いていては、幸せになれないと分かっていても、それを抑えられない時もあるかと思います。それでも今、私たちは生きています。つまり私たちは、無意識の内に誰かを許すことが出来ているということです。どうかそんな自分の優しさに気づいてください。そしてそれは、周りの人の優しさに気づくことにも繋がります。忘れそうになったら、何か一つ、意識的に誰かの何かを許してあげてみてください。意識して自分の何かを許してあげてみてください。心が少し楽になることもあるでしょう。そして意識して何かを許すことが出来た心は、前より少しだけ強くなっているはずです。自分が今生きているのは、誰かを許し、そして誰かに許されている証だということ、そして君たちは、無意識にでもそれが出来ているということを覚えていてもらえたら幸いです。(略)」

〇考えさせられつつ、心に染み入るお話でした。「生きることは許すこと」、生徒にとってもこの上ない餞(はなむけ)の言葉となったことでしょう。ありがとうございました。

須藤昌英

3月11日(月)卒業式を振り返って

〇先週金曜日の第77回卒業式は、朝に雪が舞うなどと寒の戻りがありましたが、保護者や地域の皆様にご来校いただき、滞りなく行うことができました。ありがとうございました。式が終わり天候も回復しましたので、校庭で楽しそうに写真を撮っている様子を見て、微笑ましく感じました。学校行事で最大かつ最重要な卒業式を終え、その日の夕方はホッとしましたが、もう一度週末に一人で振り返ってみると、いろいろな気持ちがわいてきました。

〇まずこの一年間を通して、卒業生が最上級生として一生懸命取り組んできた姿を間近で見てきましたし、全校のリーダーとして、在校生の手本となるように、様々な活動で努力し顕著な実績を残してきたことがとても印象に残っています。卒業生は、新型コロナウィルス感染症のパンデミック(世界的流行)による影響を受け、学校生活も大きな制約の中で行われることが多かったです。さらに誰もが経験したことがなかったとはいえ、コロナ感染防止に関することが手探りで様々に行われ、今思うと世の中全体が「混乱状態」であったと思います。

〇この状況は、成長段階にある卒業生の心理にも窮屈さや閉塞感などの影を落としたと想像しています。人生経験のある大人であれば、当時の状況を論理的に理解しようとすればできたかもしれませんが、思春期の生徒たちはそういうわけにはいかなかったと思います。「何を信じればいいのか、どれが本当のことなのか?」と逡巡したに違いありません。

〇卒業生が生まれた十五年前の二00八年・二00九年には、オバマ氏がアメリカ大統領になったり、アメリカが発端となった世界金融危機(リーマンショック)が日本にも大きな影響を及ぼしたりしました。その後も地球的規模で様々な問題が発生し、現在も世界のあちこちで対立や紛争が勃発し、地震や津波などの天変地異が絶え間なく起きています。グローバル化の進展や技術革新の加速によって、私たちは、社会、経済、環境など様々な分野において、前例のない変化に直面しています。

〇一昨年ロシアが隣国のウクライナへ侵攻したことも、遠い国の出来事ではなく、世界における日本の役割の見直しが求められたり、国内の物価が高騰したりするなど、私たちの生活に直接の影響があります。

〇しかしこのような状況だからこそ、卒業生は今まで「当たり前」であったすべてのことを一から見直したり、「これは何のためにやるのか」を意識するようになったりと、アフターコロナの時代で生きていくための資質や能力を身につけてほしいと思います。

〇卒業証書授与では、一人ひとりに「体に気をつけて」「活躍を期待します」「高校生活を楽しんで」などと声をかけ、手渡しできました。受け取る表情は様々でしたが、心中は晴れやかだったと思います。また校長式辞の中で、「人間は習慣性をもつ動物」ということをメインテーマとして、話をさせてもらいました。良い習慣を身に付けることが、これからの人生の礎になると思います。

〇今後の卒業生のさらなる成長を祈ります。

須藤昌英

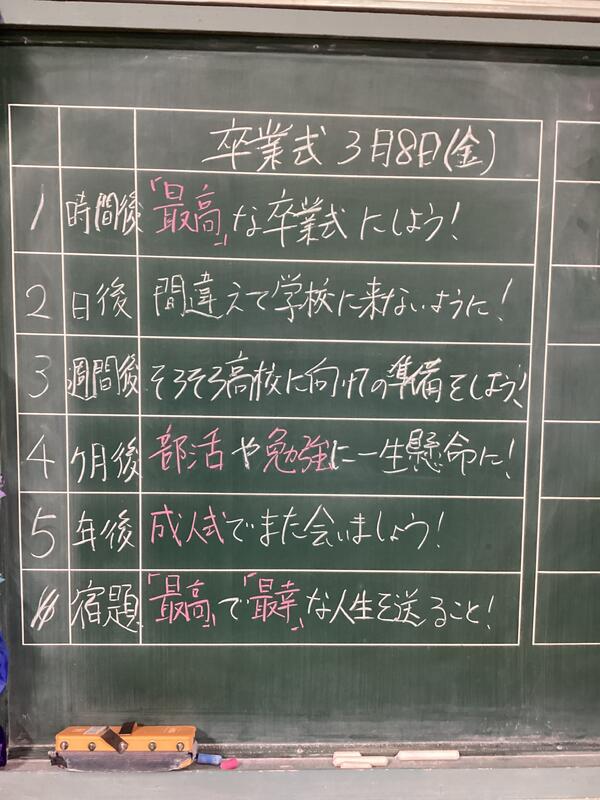

3月8日(金)第七十七回卒業証書授与式

〇今朝自宅を出ると雪が舞っていました。6時の学校の梅の木に雪が積もっていて、幻想的な雰囲気でした。

〇本日9時より、開式します。どうか閉式する頃には、降りやんでいますように。

須藤昌英

【昨日の準備の様子】