創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2024年1月の記事一覧

1月22日(月)寒さと乾燥に注意しましょう!

〇一昨日の20日は二十四節気の一つである「大寒」で、一年でいちばん寒さが厳しくなるころとされます。

〇日本の二十四節気は、立春、立夏、立秋、立冬など4つの季節を表す言葉の他、春分、夏至、秋分、冬至などが良く知られています。1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたので、4×6の「節気(せっき)」があります。

〇私は普段は飲酒の習慣はありませんが、さすがにお正月はお客様などと一緒にお酒をいただくことが多かったです。特に日本酒に詳しい方から、日本酒は「寒仕込み」のものが美味しいという話をよく聞きます。「寒造り」とも呼び、冬場の寒い時期に仕込むのが、日本酒伝統の製法らしいのです。

〇なぜ、冬場に仕込むのか?少し調べてみると、まずは原料である新米が秋に収穫されることや寒い時期だと雑菌が繁殖しにくいことあげられるそうです。また日本酒の仕込みは、温度管理がとても重要で、低温だと余計な雑菌の繁殖を抑え、お酒をつくる微生物が、よい働きをしてくれる(もろみをゆっくりと時間をかけて発酵させる)そうです。少しそういう知識があると、今度飲むときには、違った味わいになるかもしれません。

〇今朝は雨上がりの快晴なので気分が良いですが、先日までは連日の乾燥続きで、空気が潤うのはいつになるのか・・と不安になっていました。ただ週末の雨で、今日は湿度も上がっています。例年日本は冬型の気圧配置となり、太平洋側は晴れている所が多く、空気が乾燥していますが、特に関東は湿度が低く、最小湿度は10パーセント台になる所も複数あり、よく「乾燥注意報」が発表されています。

〇ニュースで見る冬場の火災の状況は、火の勢いが激しく、そこへ風も強くなれば、あっという間に広がってしまうことも容易に想像できます。火の取扱いにいっそう注意が必要です。

〇教室のエアコン暖房により、さらに空気が乾燥してしまいます。少し調べてみると、冬に暖房器具を使うと多くの場合に空気が乾燥しますが、空気中の水分量が減少するわけではないようです。部屋の温度が上がることで、相対湿度が低くなり「部屋が乾燥している」と感じるようになるのだそうです。そして湿度が低いと体感温度も低くなるのが理論的には正しいようです。

〇暖房使用時にはタオルを濡らして室内にかけるなど乾燥対策をすることで、少し改善することができますが、8m×8mの広さで天井も高い教室で、その効果を期待するには、タオルが何十枚も必要となります。また私も校長室でやってみましたが、半日もたたないうちにタオルはすぐに乾いてしまいます。

〇もっと心配なのは、口呼吸による口やのどの乾燥です。のどや口、鼻などの空気が通るところは水分を含む粘膜でおおわれており、平常時は常に潤っています。しかし、上記のような要因があるとのどが乾燥しやすい状態となり、ウィルスへの対応が弱くなってしまいます。また最近はマスク着用が当たり前になったことにより、日中も息のしづらさから口呼吸になったり、寝ている間も無意識に口で息を吸ったりすることで乾燥します。また今後は花粉症などによる鼻づまりの影響で口呼吸になる人もいるようです。

〇夏ではなく冬でも乾燥からか、喉が渇くことが多いです。登校時に数人は水筒を持参しているのをみかけますが、できるだけ水筒で水分補給や、水道でうがいだけでもした方がよいと思います。3年生は受験もあり精神的な面と身体的な面の双方に気を使って、大変なことと思います。もちろん1・2年生も日常生活の中で対策をしていることと思いますが、またしばらくは雨が降りそうにもないので、引き続き工夫をお願いします。

須藤昌英

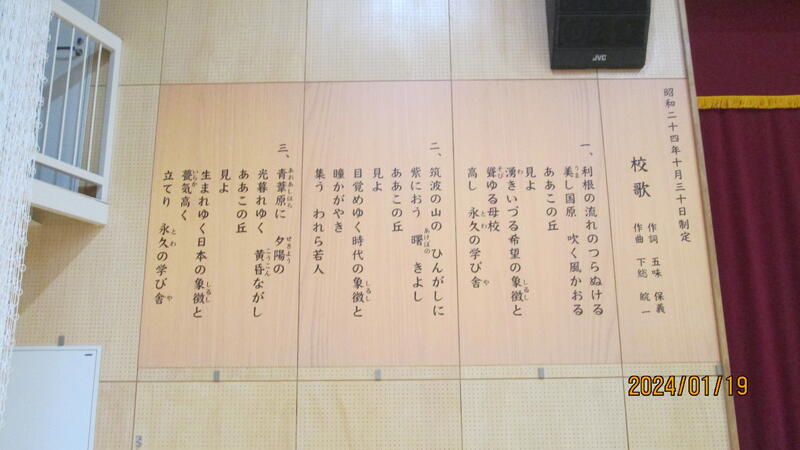

1月19日(金)校歌のレリーフが体育館に設置されました

〇体育館は令和4年度中に改修され、その後昨年の3月から使用していますが、旧体育館に設置してあった校歌の歌詞は、先日まで未設置のままでした。しかも以前のものは1番の歌詞のみでしたので、このたびPTAからの補助をいただき、3番までが書かれた新しいものを設置することができました。ありがとうございました。

〇本校の校歌は、作詞が五味保義氏、作曲が下総皖氏で、昭和24年10月30日制定されました。

【富 勢 中 学 校 校 歌】

1.利根の流れのつらぬける 美し国原 吹く風かおる ああこの丘 見よ 湧きいずる希望の象徴と 聳ゆる母校 高し 永久の学び舎

2.筑波の山の ひんがしに 紫におう 曙きよし ああこの丘 見よ 目覚めゆく時代の象徴と 瞳かがやき 集うわれら若人

3.青葦原に夕陽の 光暮れゆく 黄昏ながし ああこの丘 見よ 生まれゆく日本の象徴と 甍気高く 立てり 永久の学び舎

〇歌詞には約70年前のこの地域の様子が描かれています。特に1~3番までに「ああこの丘」が入っており、かつては軍隊の駐屯地であったと聞いているこの土地は、昔から「良い土地」とされてきたと想像しています。また私の解釈では、1番が朝方、2番が昼間、3番が夕方の様子をあらわし、一日を通して生徒たちの学びが多いことを願ってつくられたと感じています。

〇一方で体育館脇には、今から34年前に、第35回卒業生からの記念碑として、石碑があります。この石碑は、あと何十年も本校の生徒たちの登下校の様子を見守っていくのでしょう。

須藤昌英

1月12日(金)学校連絡システムの一斉導入について

〇昨日の市内小中学校校長会議で、4月より現在各校で使用している連絡システムを市内の小中学校で統一することが示されました。理由としましては、小中学校に兄弟姉妹が在籍する保護者の方々が、複数のシステムを利用していることの煩雑さが緩和されることがあります。

〇本校ではこの2年間、「つながる連絡」を使用し、保護者の皆様方からもおおむね好評をいただいておりましたが、朝の欠席連絡等や学校からの一斉連絡やお便り等の配信は、これまで通りの使いやすさだと聞いています。

〇新しいシステムは「sigfy(シグフィー)」で、主な機能として、以下が可能です。

(1) 欠席,遅刻,早退の連絡

(2) お便り等の文書の配付

(3) アンケート

(4) 学校と保護者間での個別連絡機能

(5) 教育委員会から保護者に向けた一斉連絡及びお便り等の配

〇またこれにより、長い間活用してきた「すくすくメール」についても、令和6年3月31日をもって利用を停止することになります。詳細は追って教育委員会からの通知がくると思います。最初は使い慣れないところもあり、ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

須藤昌英

1月11日(木)給食についての課題

〇昨日から3学期の給食が始まり、生徒も美味しそうに食べています。

〇柏市の中学校の給食は1食330円ですが、これは14年前の平成21年から1度も改定がされていません。この間に、消費税が5%から8%に引き上げられたり、特に昨年以降の物価高騰が著しいかったりと大きな変化がありました。

〇給食で使用する食材の平成21年から令和5年にかけての物価上昇率は約36%となっていて、特に生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物、牛乳の値上がりは顕著です。中でも牛乳は毎日提供しており、一食に占める割合も大きいため、給食のやりくりに大きく影響しています。

〇柏市はこれに対応するため、令和4年度以降は、補助金を出して給食費を支援してくれています。ただ今後はそれだけでは難しい面もあり、給食費の改定を考えなければならない状況にあります。

〇給食の役割として、生徒にとって必要な栄養素や食育に結び付く多種多様な献立を提供することは避けられません。少しネットで検索しても、全国の自治体でも給食費の値上げをしている場合が見られます。

〇生徒が食べてホッと心が休まったり、普段家庭は滅多に食べないメニューを味わったりする給食を今後もどのように維持していくか。我々大人が真剣に考えていくべき課題だと思います。

須藤昌英

【昔から生徒に人気ナンバー1のカレーライス】

1月10日(水)富勢中学区4校合同あいさつ運動

〇今日から金曜日まで、富勢中、富勢小、富勢小、富勢西小が一緒に、朝の「おはようございます!」の声掛けを行っています。本校では正門に、「ガンバレ富勢中」の登り旗をもった生徒会役員の生徒が立ってくれています。

〇朝の8時前後には、本校生徒や富勢小児童、地域の方々が頻繁に使用するため、正門前の押しボタン式信号機は定期的に横断者に向けて「青」になります。短い時間で横断歩道いっぱいに広がってやっと渡れることも多く、正門の前の信号機はありがたいです。

〇毎日同じ時間に同じ場所で、生徒の顔をみているとその変化がすぐにわかります。これを私は勝手に「定点観測」と呼んでいます。本来の定点観測は、天文学の中で、「同じ場所で同じ方向を観測し続け、動いた天体の軌跡を追うこと」ですが、そこから派生して、「人間社会の観測を通して、人々の生活や環境、感情などがどのように変化していくかを調べ、社会の動向や情勢によってどのように遷移するかを知る」ことの意味にも使われます。

〇つまり同じ生徒でも「今日は顔をあげて登校しているな」とか「何となく今日は足取りが重そうだな」という変化がわかりやすいのです。同じようなことはご家庭ならば、毎朝の起きた顔で、お子様の気持ちがだいたいわかるのではないでしょうか?

「交通安全誓いの碑 交通違反をしない、させない、ゆるさない

この日は昭和61年度に在校する生徒職員及びPTAが交通安全を誓い合い建立したものです 昭和62年3月吉日」

〇正門に入ってすぐ右に、「交通安全誓いの碑」と書かれた石碑があります。これは昭和61年5月に当時の本校女子生徒2名が、部活動の練習試合の帰りに、歩道を自転車で走行中、そこへ猛スピードの車が突っ込んできて、命を落としたという大きな事故があり、「そのような交通事故がないように」と願いを込めて造られたものです。

〇私も当時は大学4年生で、柏市内で悲惨な事故があったことは大きく報道されましたので、記憶にはっきりと残っています。その翌年4月に柏市の教員となりましたので、教員として生徒の命を預かる重い責任を実感し始めるとともに、当時その事故現場を車で通るたびに、心の中でご冥福を祈っていました。その女子生徒さんたちもご存命であれば、今50歳台前半になっています。

〇生徒たちの登下校が安全でありますように・・・。

須藤昌英