創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2022年12月の記事一覧

12月20日(火)恩返しと恩送り

〇民話の「鶴の恩返し」やそれを題材にした木下順二の「夕鶴」は多くの人が知っている話ですが、人間に助けてもらった鶴が機を織って恩を返すお話です。「のぞかないで」と言われたのに部屋をのぞいてしまい、最後は鶴が空へ帰ってしまう結末となっています。私は幼いころからこの話を聞くたびにこの結末があまり好きではなく、雪空に鶴が飛び去っていく淋しい情景を思い浮かべていました。

〇「恩返し」という言葉は、お世話になった人に直接何かをしてあげることですが、50歳になった頃に、「恩送り」という言葉を初めて知り、その後段々と年齢があがるにつれてその意味を深く考えるようになりました。これまでの人生の中で、多くの人にお世話をしていただきましたが、実際にその方々すべてに「恩返し」をすることは難しいのではないでしょうか?両親や兄弟はまだしも、友達や恩師、同僚や住んでいる地域の方々・・・、私もその方々すべてと今でもつながっていたりきちんと感謝を伝えたりできていないことがほとんどです。

〇であるならば、「恩返し」ではなく「恩送り」をしていくしかないと思ったのです。例えば私であれば、小・中・高・大学と16年間で多くの授業や諸活動の中で、多くの先生や友達から様々なことを教わりました。その後教員となり、今度は多くの児童生徒や同僚に対して、自分としてできるだけのことをしてきたつもりです。しかしそれはまた別の見方をすると、それまでしてもらったことに感謝しつつ、直接その方々に恩は返すことはできませんでしたが、その分あらたに出会った方々に「恩を送っている」とも考えられるようになりました。

〇世の中のほとんどがお互いの「恩送り」で成り立っているなかで、逆に「恩返し」をできることは稀なことなので、私の中では次の図のようなイメージになります。まもなく今年も終わります。今年中にいただいた恩はできるだけ今年中に返していくようにしたいものです。

須藤昌英

12月19日(月)忘れられない質問

〇今から30年以上前、まだ若い頃に担任をしていたクラスの生徒の一人から、その具体的な場面は忘れましたが、突然「先生、『生きる意味』って何ですかね?」と質問されたことがありました。唐突な質問であり、私もまだ20代でしたので経験も浅く、ただその場の勢いで、「そんなこと考えている時間は自分にはなかったなあ」とだけ答えた記憶があります。しかし本当は当時はまだ、そんな直球的な質問を大人として正面から受け止めて、自分の言葉で答える自信がなかったというのが本心でした。以来、その他の生徒にも「もし同じ質問をされたらどう答えようか?」が私の長年の課題意識になってきました。

〇そういう私が2年前くらいに読んだ本に、「人は生きることの意味はあるのか」に関して、考えさせられるエピソードがありました。ある哲学者の実体験です。要約して紹介します。

「その学者にはその道を志すきっかけになった100年前くらいの故人の大哲学者がいたそうです。とにかく若いころから憧れており、『将来どんな学者になりたいか?』と人から尋ねられれば、必ずその方の名前を答えていたそうです。ある日京都で学会があり、その晩にホテル近くの行きつけの小さなバーでいつものように一人で飲んでいました。すると後からその店に感じのよい紳士が来て隣に座り、お互いにボツボツ話を交わすうちに、相手が医大の先生であることがわかってきました。そしてその学者が『自分は哲学者です』と自己紹介すると、その紳士が『それは奇縁ですね。私の祖父も哲学者でした』と言います。学者は『そうですか、お名前を聞いていいですか?』と言ったその相手の答えに、その学者は思わず自席から立ち上ってしばらく直立不動となり、その紳士に深く頭を下げ、握手を求めた」という話です。

〇その学者は、「人は時として、存在するだけで他者に恩恵を与えることがある。その紳士も私を元気づけようとわざわざ京都まで来たわけではない。何気なく店に入ってきて、たまたま私の隣に座っただけ。ただ私の方は、尊敬する方のお孫さんに思いもかけずお会いでき、至極の喜びを感じた。そのお孫さんの紳士を通して、尊敬する方を身近に感じることができた」さらに「人はいつも、生きる意味を求めてあれこれ悩むが、『自分が存在するだけで、誰かを助けている』と思えるなら、それは素敵な生きる意味ではないか。」と結んでいました。

〇私はこれを読んだ時、他人事ながら感動し、「人生において目には見えない縁があるのかもしれない」「人の強い思いは会いたい人を引き付けるのではないか」と思いました。30年前に戻ることができたなら、あの生徒にも話をわけてあげたいです。

須藤昌英

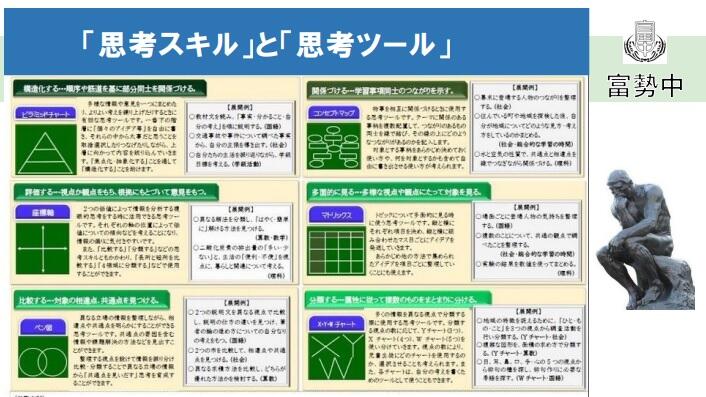

12月16日(金)思考のアウトプット「書くこと」

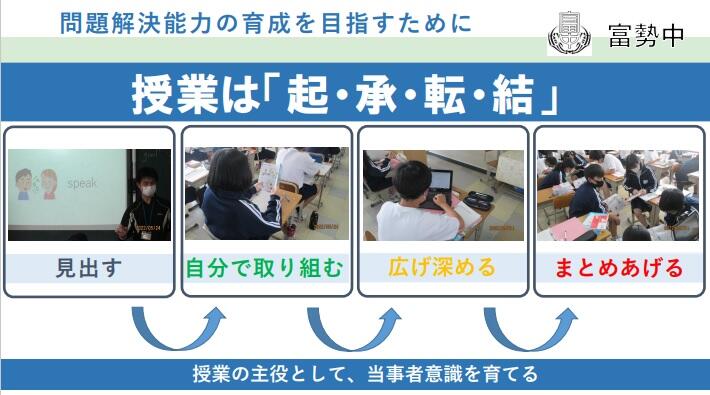

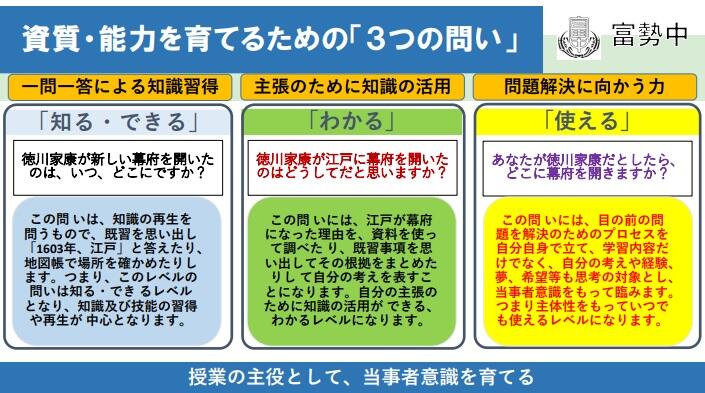

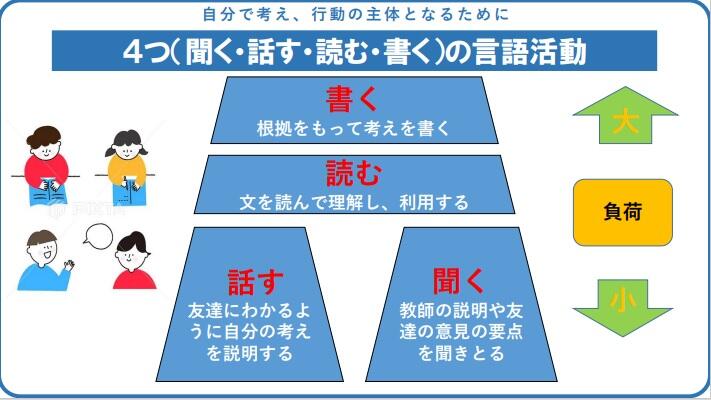

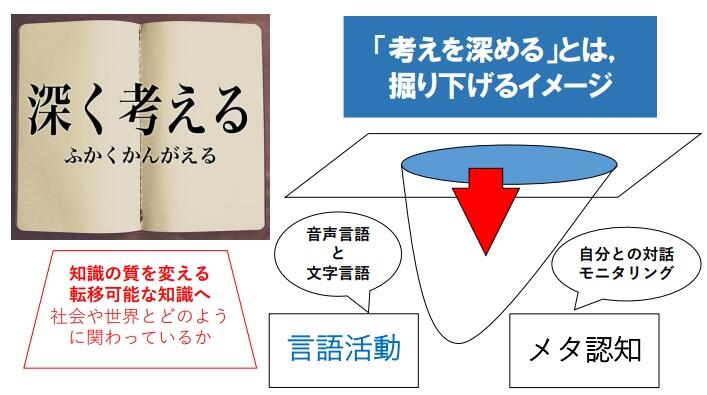

〇一昨日の保護者会の中で、学校の授業では、学びを広げて深めるために、4つの言語活動(聞く、話す、読む、書く)を大切にしていることをお話ししました。そのうち「書く」ことが一番負担が大きく、前の3つ(聞く、話す、読む)を十分に行っていないと、「自分の考えを書く」や「今日の感想を書く」などは出来ない、つまり生徒にとっても一番ハードルが高いことを説明しました。

〇「書く」ことでいうと、生徒たちは毎日、その日の予定やあったことを記録するノートをつけています。1・3年生は「タイムくん」、2年生は「忘れないぞう」というかわいい名前のノートです。担任はそれを読んで、コメントなどを書いたり心配なときは直接声をかけています。やはりこれも「継続は力なり」で、書き慣れている生徒は苦も無く自分の思いをスラスラ書けています。それに比例するように、授業ノートなども効率よくまとめているようです。

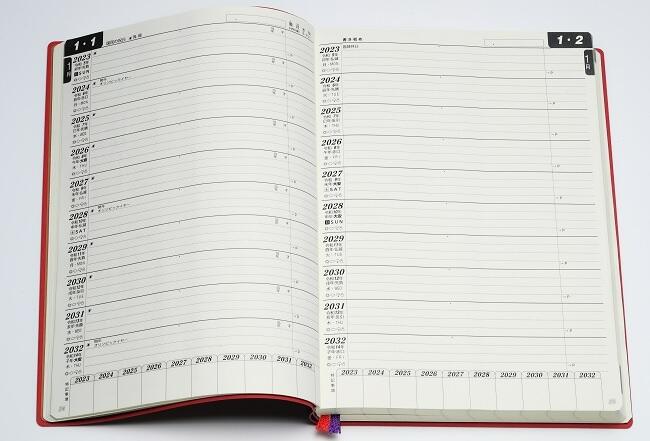

〇私も毎日2種類の記録をつけています。一つは仕事に関することで「執務記録」です。その日に学校内であった報告事項や今後の方向性などを記録しています。これは見開き2ページで1週間分ですので、前の記録を見るときには、さかのぼる必要があります。特に最近は自分の記憶力に自信がなくなってきているので、1カ月前の記録を見ると「そういえば、こんなことがあった」と思い出せるので、定期的に確認しています。

〇もう一つは、私的な「日記」で、こちらは市販の「十年日記」を使用しています。例えば10年分の「12月16日」が1ページに縦に並んでいますので、書く時にはページをめくらなくても、昨年や一昨年の同じ日に何があったかを見ることができて便利です。またそれによって、「次は~をしておいた方がいいかな」などを考えるきっかけになります。ただ書くスペースは小さいので、あったことや感じたことを3行程度にまとめて書いています。

〇生徒が「書く」活動をするのは、上述のような記録を残すためよりも、頭の中にある自分の考えをアウトプットすることで、それを整理したり他の知識とのつながりを考えたりすることが目的です。ただノートをきれいに書くことが目的ではありませんので、最終的には自分だけがわかるような字体でかまわないのですが、書いたものを提出する場合には、読む人が見やすく書くのも大切でしょう。実際に私も「執務記録」や「日記」は字体を整えることはせず、殴り書きがほとんどです。

〇今度お子様のノートを見たときには、そのような視点で話をしてみてください。

須藤昌英

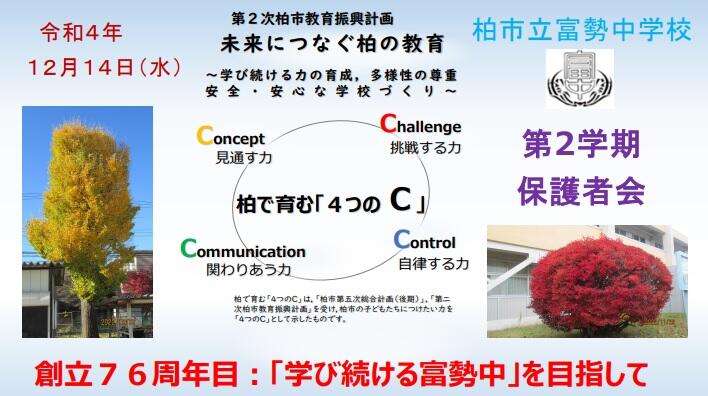

12月15日(木)2学期保護者会

〇昨日、2学期の保護者会を行いました。1学期末の7月には実施しなかったので、4月の当初保護者会から8カ月ぶりとなります。全体会で私からこの8カ月間の本校における学びの説明とその後教務主任から保護者アンケートの結果報告を行い、その後各クラスの懇談会となりました。

〇保護者会資料中の冒頭のあいさつでも書きましたが、今の世の中では、目の前にいない、表情が見えない相手がどんな気持ちでいるのかと思いをめぐらす力こそが必要であると感じます。普段はLINEやHPなどでのこちらからの一方的な情報発信が多いですが、年に数回でも顔を見ながらお互いに話をすることが大切であると思います。お越しいただき、ありがとうございました。

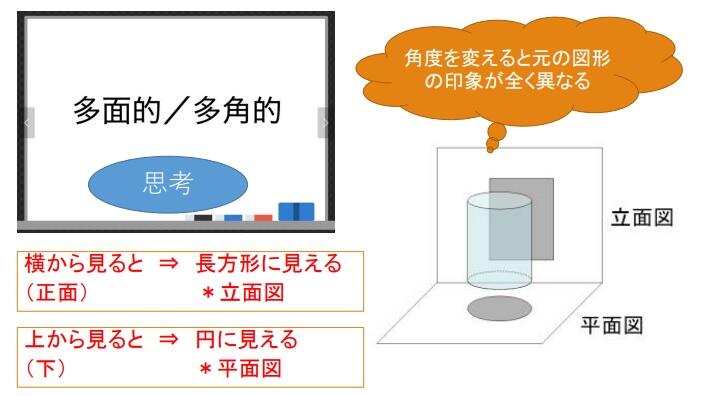

〇私がお話しさせていただいたスライドを掲載します。

須藤昌英

12月14日(水)「聴く読書」は新しくて古い

〇小学校では以前より、「読み聞かせ」という活動を行っています。私も今から15年前頃、3年間だけ小学校に勤務したことがありますので、図書室や教室に地域や保護者のボランティアの方に来ていただき、児童の前で絵本などを読んでもらった経験があります。私は読んでもらっている際中、その本を見るよりもそれを聴いている児童の顔を見ている方が面白くて、「ああ、この子はこういう表情もするのか」とか「おお、この子は完全に物語の世界に入っているな」などと観察していました。その子たちも今は立派な社会人となっている年齢です。

〇文部科学省の調査によると、小学校入学以前に家庭で読み聞かせをしてもらっていた子どもは読んでもらわなかった子どもよりも「学校の授業を楽しんでいる」という子の割合が多いことが明らかになっています。さらに小学校・中学校の学習状況においては読み聞かせをしてもらっていた子どもの国語や算数、数学の平均正答率が高いという結果も発表されています。

〇本校では「読み聞かせ」は行っていませんが、今度機会があったら中学校でもやってみてもいいかなと思いました。自分で本を読める年齢ですが、たまには耳からの読書もイメージをふくらます力になるかもしれません。「読み聞かせ」の効果として、聴きながら自分の想像力をフル稼働させ、それから波及して言語力や文章理解力、話を最後まで聞く力といったさまざまな能力が培われると考えられるでしょう。

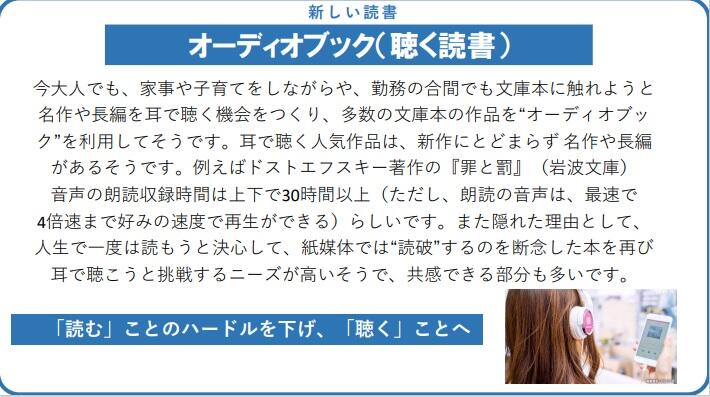

〇そこで今、大人でも家事や子育てをしながらや、勤務の合間でも文庫本に触れようと名作や長編を耳で聴く機会をつくり、多数の文庫本の作品を“オーディオブック”を利用している人が増えているようです。耳で聴く人気作品は、新作にとどまらず 名作や長編があるそうです。私も経験がありますが、ロシア文学はやたら長く、例えばドストエフスキー著作の『罪と罰』(岩波文庫)音声の朗読収録時間は上下で30時間以上(ただし、朗読の音声は、最速で4倍速まで好みの速度で再生ができる)らしいです。

〇また、人生で一度は読でんみようと決心ししたものの、紙媒体では“読破”するのを断念した本を、再度耳で聴いてみようと挑戦するニーズが高いそうで、これは「学びなおし」「学び続ける」などの生涯学習につながると思います。冒頭の小学校の例もあり、共感できる部分も多いです。そしてYouTubeと比べると映像がありませんので、逆に観る必要がなく、片手間でも聴けるのが良いのかもしれません。

〇私も若いころの一時期は、ラジオを聴く方が、テレビを観るよるりも楽しかったことがあったことを思い出しました。今度私も自宅のタブレットで、“オーディオブック”を試してみようと思いました。

須藤昌英