創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2024年6月の記事一覧

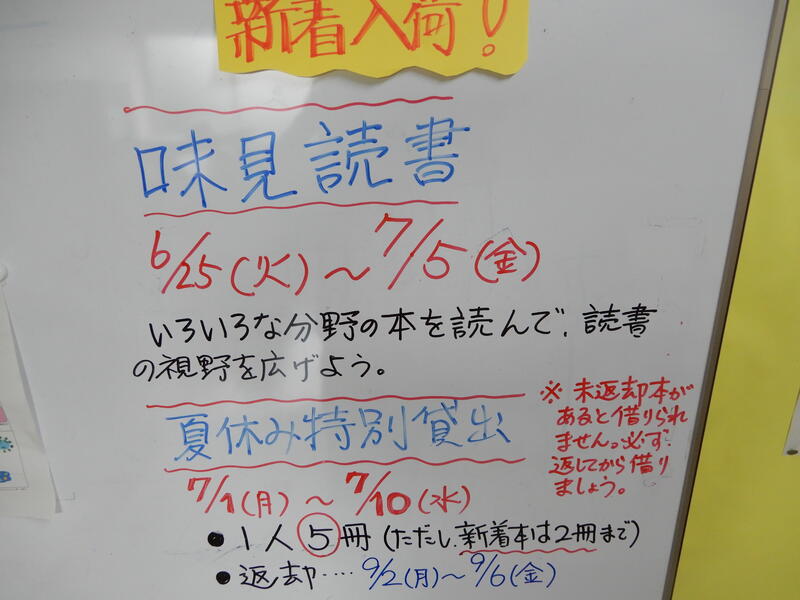

6月28日(金)新着本展示会(味見読書)

〇今、全クラスの国語の時間を使って、図書委員会の司会進行により、新着本を並べての「味見読書(いろいろな新着本を手に取る)」を行っています。

〇最初に図書委員から説明があり、1テーブル5分ずつ6テーブルを班ごとにローテーションします。一つの本をじっくりと読むのではなく、料理を味見するように、気になる本をチェックしていく活動です。

〇今後もスマホやタブレット等で得る情報はますます増えていくでしょうが、そうなるとなおさら、紙の本や雑誌の価値も見直されています。私も日頃から本を手にとった質感やパラパラとページをめくる感覚は、手から脳に伝わり、読んだり見たりしている文字や写真などが、より現実味を帯びて目から入ってくるように感じています。

〇生徒達には、本とデジタル機材をハイブリットに使いこなしていける能力が十分にあると思っています。それぞれの長所を意識して、時と場合に応じて使い分けしていけば良いと思います。

〇例えば、興味のあることをデジタル機器でみかけたならば、それに関する専門書を図書館で調べる・・などは、効率的でしかも深い学びに向かっていくことでしょう。

〇本好きの人を見ると、どこか表情や佇まいに「知性」を感じるのは私だけではないと思います。生徒と本との出会いのきっかけも学校は担っています。

須藤昌英

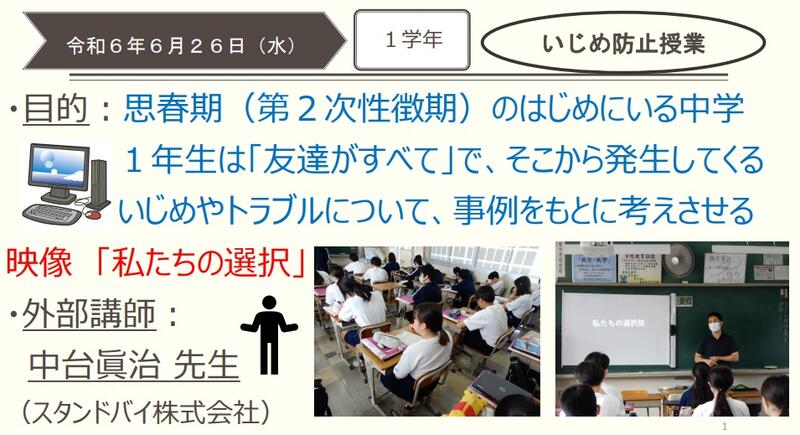

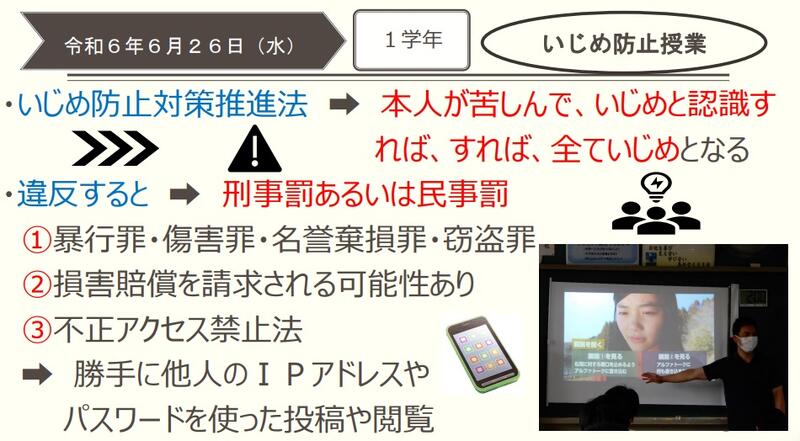

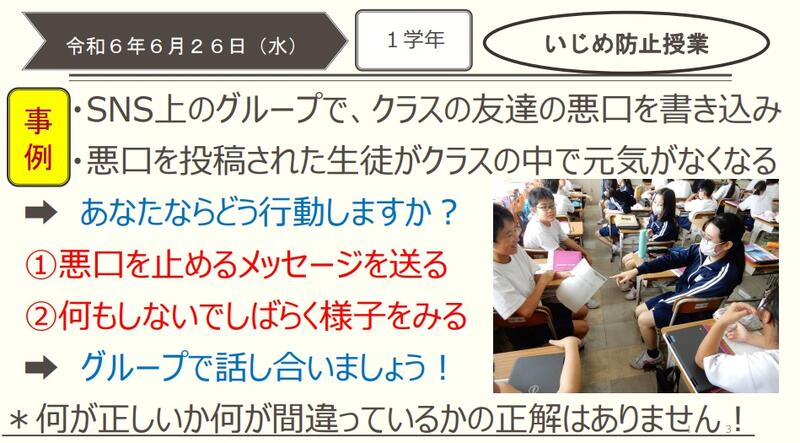

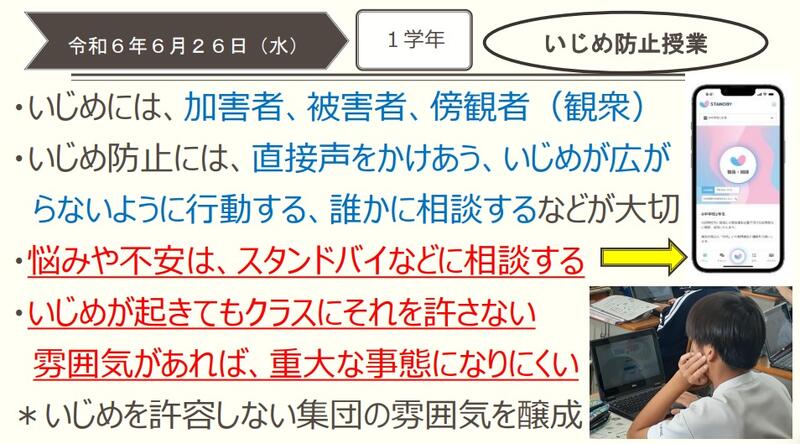

6月27日(木)いじめ防止授業(1学年)

〇昨日の午前、スタンドバイ株式会社の中台眞治先生をお迎えして「いじめを許容しない集団の雰囲気を醸成するため授業」を1学年全クラスで実施しました。

〇「私たちの選択肢」という教材をもとに、いじめなどで困っているときに自分自身や周りの友人などがSOSを出すことが大切だということをみんなで考えました。

〇本校は主に近隣の4つの小学校からそれぞれ複数の新入生があり、4月からの学校生活を一緒に送っています。この3カ月は、まだお互いに相手の様子を観察することも多かったと思いますが、そろそろ本音を言い合う時期になります。

〇柏市では、全中学生に、STANDBYアプリの活用をすすめています。STANDBYでは、報告・相談者はスマートフォンやタブレットのSTANDBYアプリから、専門の相談員に匿名で報告・相談することができます。

〇匿名で報告・相談できるため電話やメールよりもハードルが低く、いじめやハラスメント等の早期発見、早期対応だけでなく、より風通しのよい学校づくり、職場づくり等様々なシーンで活用できます。

〇スタンドバイ株式会社代表取締役の谷山大三郎氏は、私が以前に市教委に勤務していたときにも一緒に仕事をさせてもらっていたので、よく存じています。スタンドバイ株式会社のHPに掲載されている彼のメッセージを引用します。

「『助けたいとき、助けてほしいとき、いつでもどこでも報告・相談できる環境をつくる』、これがスタンドバイ株式会社のビジョンです。私は幼少期いじめを受けていました。また友人がいじめを受けているのを見かけても自分がいじめの対象になることを恐れて何も言えなかったことがありました。社会人になった後に仕事がうまくいかず、会社を長期で休む経験もしました。過去の自分に対する悔しさや情けなさが原体験となり、同じような思いをする児童や生徒、社会人を一人でも減らしたいと思い、スタンドバイ株式会社を立上げました。そしてビジョン実現のために、いじめに関する様々なテーマを扱った授業開発及び授業実践、企業向けの研修、友人や自分を助けたいと思ったとき、環境を変えたいと思ったときに信頼できる人にいつでも報告・相談ができるプラットフォーム「STANDBY」の普及に取り組んでおります。おかげさまでたくさんの方に支えられ、年間10万人以上の方に活用いただくまでになりました。今後もさらに発展し、誰もが心理的安心を感じて毎日を過ごせる、悩みや不安を抱いたときに信頼できる人に相談できる、仲間のため自分のために今いる環境をよくしたいと思ったとき行動できる、そして一人一人が自分らしく生きられる社会を目指し、活動を行ってまいります。」

〇どのクラスの生徒も真剣に取り組んでいました。

須藤昌英

6月26日(水)富勢中学校区特別支援学級合同交流会

〇昨日あすなろ1組の1年生7名で、富勢西小学校へ徒歩でうかがい、交流会を行いました。残念ながら富勢東小は参加できませんでした。活動内容は、小中学生で協力しての「ポテトチップスづくり」でした。各班に試食させてもらいましたが、どれも美味しくできていました。

〇作業途中に小学生から「さすが先輩」と言われて、まんざらではない様子だったり、最後に担当してくれた先生に「美味しかったです。今日はありがとうございました」と自主的にお礼を言う姿に、相手の先生が「中学生だとそういうことも言えるのですね」と感激していたりと、和やかな雰囲気でした。

〇私も4月からこの3カ月、7名の1年生と毎日、朝や給食の時間に話をしてきましたので、それぞれの個性はほぼ把握できています。そしてその成長ぶりにもびっくりしています。これからがまた楽しみです。

須藤昌英

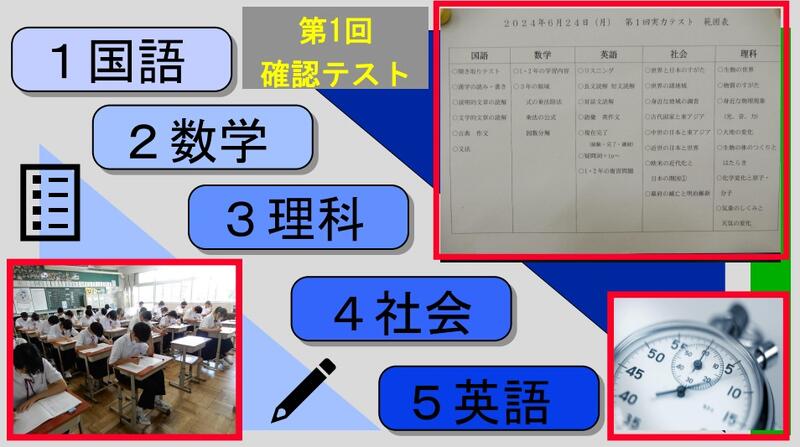

6月25日(火)3学年確認テスト

〇昨日、3年生は確認テストを受けていました。5教科を一日で取り組むのは、体力勝負の面が強く、終わってほっとしている様子でした。

〇ではなぜ確認テストを行うのでしょうか。毎年実施される高等学校入試は、出題範囲が中学校3年間と広く、その対策が必要です。まず現在の自分の実力がどのくらいあるのかを把握し、次にそれを徐々に底上げしていくために、「自分の強み」はもっとのばし、逆に「自分の弱み」を補っていくことが必要です。そのためあらかじめ出題範囲が定められた定期テスト等ではなく、入試に近い形の「確認テスト」を行います。

〇例年ですと、3年生は夏季休業あたりから計画的に1・2年生の復習を行っていきます。時間をかけてじっくりと自分のペースで取り組んでほしいと思いますが、実際に今回の「確認テスト」も、ほぼ7~8割程度が1・2年生の内容です。多くの生徒が、昨年の2年生の内容はまだ記憶にあっても、一昨年の1年生の内容になると怪しい・・というのが本音かもしれません。

〇1・2年生の内容が統合的に出題されている問題には、大半の生徒はまだ慣れていないので、最初は混乱してしまうことがあります。ただ、終わってからきちんと「確認テスト」の解き直しをしなければ意味がありません。 中1と中2の復習をすれば、自然と知識が整理され、得意な教科はさらに強化され、その逆に苦手な教科への意識が薄まっていくはずです。また過去2年間の復習をすることで、それが今行っている授業にもいきてくることは間違いありません。

〇もちろん結果が返されると、「出来た」「出来なかった」と一喜一憂することもありますが、このテストの本当の目的は、自分の復習が足りない部分を明確にしたり、それをもとに復習計画の見直しをしたりすることです。あまり結果だけにこだわり過ぎない方が良いと思います。むしろ「瞬間風速」のようなものだと自覚しましょう。そしてその「風速」を「これから上げていくぞ!」と前を向きましょう。

〇冒頭にも書きましたが、5教科(各50分)を一日で行いますので、集中力を持続するにはいわゆる運動の体力とは別の「勉強に向かう体力」が必要です。これは簡単に言えば気持ちを持続させるための基礎ですので、そのためには普段から食べる、寝るなどの生活習慣を整え、身体の調子を安定させることが重要です。

〇3年生の奮闘ぶりを見て、「頑張れ!」と心の中で応援していました。

須藤昌英

6月24日(月)夏至と梅雨入り

〇一昨日は夏至でした。ご存じのとおり、「夏至」とは、二十四節気のうちの一つで、「太陽の中心が夏至点を通過し、北半球では一年の中で昼の時間が最も長く、夜の時間が最も短くなる日のこと」です。

〇一日の中で昼間が一番長いこの時期は、花や草の成長が著しいです。校長室前のプランターで育てているミニトマトも青い実をつけていますが、間もなく積算温度があがると、真っ赤に色づきます。

〇植物と同様に、初夏からは我々人間にとっても思い切って、いろいろなことにチャレンジできるような気持ちになります。おそらく身体の細胞が活発化し、その影響が心理面でもプラスに働いているのでしょう。

〇また同じ日に関東地方は、「梅雨」入りしました。これまでで3番目に遅い梅雨入りのようですが、ますます湿気が多くて不快な日々が増えます。これを何とか乗り越えていかなければなりません。

〇一番活発な時期だからこそ生徒たちの学校生活にも、これまで以上に注意を払っていきます。特に「熱中症」は即いのちの危険にかかわります。熱中症に特に注意が必要なのは、体が暑さに慣れていない状態で、暑い日が続くこれからのタイミングと言われています。本格的な暑さを迎える前に、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」をすることが大切です。

〇「暑熱順化」ができていないと、体の熱をうまく外に逃がすことができず、熱中症になる危険性が高まります。暑熱順化には個人差もありますが、数日から二週間程度かかります。また、一度暑熱順化ができていても、数日暑さから離れると暑熱順化の効果は薄れてしまいます。

〇再度のお願いになりますが、登校時の適切な服装(長袖などはさける)、帽子の着用や日傘の使用、水筒持参(冷水、スポーツドリンクや麦茶、経口補水液などでミネラル分)、睡眠時間の確保(夜更かしをさける)などをご家庭で指導してください。

須藤昌英