創立79年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

R7_富勢中日記

R7_富勢中日記

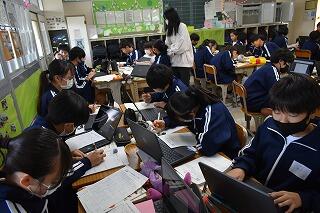

10月30日 授業の様子

理科の授業は,実験を行っています。班で協力しながら進めていて楽しそうです。

体育はバレーボールやソフトボールなど,家庭科では栄養について調べていました。

調べてことや学んだことをグループで発表して,質問をうけるとより学びが深まります。

真剣に授業に臨んでいました。

10月29日 歌声交換会

来週の合唱コンクールに向けて,各クラス熱のこもった練習をしています。

他のクラスと歌声を披露し合う交換会も行われており,良い点やもっと良くなる点を確認しています。

上級生はやはりすごいなと感じ,下級生の合唱で上級生は気合が入ります。

お互いに刺激となり,さらに気持ちが高まります。

本番にどれほどの合唱ができるようになるかとても楽しみです。

10月28日 花の水やり

花鉢ボランティアの活動で,プール脇のスペースでビオラを育てています。

最近は雨が続いていましたが,今日は秋晴れ。

朝少し早めに登校して,花の水やりをしてくれています。

10月27日 教育実習終了

10月6日から始まった教育実習が,期間は2週間や3週間などそれぞれ違いましたが,本日ですべて終了します。

授業や休み時間,行事などの活動を通して,様々なことを学び,子どもたちと共に成長できた教育実習になったと思います。

近い将来,教壇に立って,活躍してくれることを期待します。

10月24日 2年生リハーサル

2年生は合唱コンクールのリハーサルを行いました。

動きの確認を中心に,各学級が短く発表しました。

自信を持って歌えるようラストスパート頑張りましょう。