文字

背景

行間

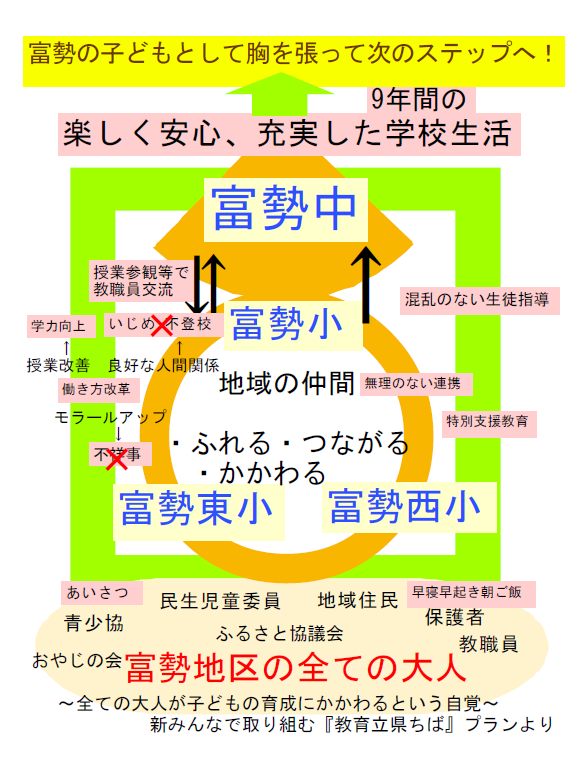

2024年6月の記事一覧

体験型放課後子ども教室

体験型放課後子ども教室は4教室開かれています。4つめの教室が今日開講しました。

柏市レクリエーション協会の方がいろいろな体験遊びを教えてくださいますが、この方は4階建て校舎ができた頃に、富勢小学校で担任をされていた方で、子どもたちのことはよくわかっていらっしゃる方です。

今日はこんなものを作ってあそびましたよ

体験型教室は毎回違う体験ができます。募集も随時していますので、どんどん申し込んでくださいね。

1年生防犯教室を行いました。

空撮が終わったあとの3時間目には、柏警察署と少年補導センターの方々による1年生の防犯教室が行われました。

交通事故の防止で、道の歩き方や注意の仕方を習ったあとには、実際に街中で声をかけられたり、誘われた時の断り方をシュミレーションして学びます。

警察官の方から犯罪に会わないための術を教えてもらいました。今日の習ったことは、実際に会っては困ることですが、自分の身を守るために家の人に教えてあげて、実際に行動できるようにしましょうね。「いかのおすし」の合言葉ですね。

125周年記念空撮を行いました。

昨日から、校庭には6年生がデザインコンテストを行ってトップになったデザインを元に、600人の富勢っ子たちが立つ場所を業者の方が石灰を使って輪郭づくりをしてくれました。

9時半過ぎ、高学年の方から子供たちが出てきて輪郭線の上に並びます。ヘリコプターが旋回しながら撮影をしていくこと、頭の上に色板用紙を乗せて、じっとがまんしてがんばること!が伝えられると・・・

全員が揃った午前10時前、上空にはヘリコプターがやってきました。

さあ、撮影の開始です。

どんな風にとれたのかな? それは出来上がってのお楽しみですね。ヘリコプターに手を振って空撮行事は終わりました。

体験型放課後子ども教室開始!

ステップアップ教室の放課後子ども教室だけではなく、体験型の放課後子ども教室も開いています。「運動遊び体験」「書道体験」の2種類ですが、運動遊び体験は、根戸子ども体操クラブと柏市レクリエーション協会と北柏レッドファイターズの3団体が担当してくださるので、それぞれに内容が異なります。今日は書道体験でした。

楽しく、よい字が書けたかな? 楽しそうに活動をしていました。

125周年記念 第一弾

明治33年にこの地に開校した富勢小学校は、今年125周年を迎えました。125周年の行事の一つとして、航空写真や全員の写真撮影を行います。今日はその第一弾で、全校の集合写真撮影を行いました。

どんな写真になるかな? 次回は25日。6年生のデザインした図柄で全員が並び、ヘリコプターから撮影します。

水泳学習がはじまりました。

昨日の冷たい雨にかわって、今日は快晴となり、いよいよ水泳指導のシーズンが始まりました。

今日は4年生、5年生、6年生がプールで久しぶりの水を体験しました。

水泳の外部コーチとしては、高等学校の体育の先生だった水泳が専門の金木先生が水の中に入って子どもたちの支援をしてくださいます。金木先生は水泳指導資格の有資格者でもあり、先生方にとっても頼りになる存在です。

実際に泳いでみせてくださいます。

児童会が七夕行事を提案に

前回の委員会活動の際に、委員会の様子を見て回りました。児童会が活動している部屋に入っていくと「校長先生、七夕なので竹をください」といきなりの要望が。それに対して「何かを頼む時には、目的や理由をしっかりと伝えて、どうして欲しいかを相手に伝わるように話さないといけませんね」と話しました。「竹が周りに生えているか探して、どこの竹をとってきて欲しいかを伝えてくださいね」と言いました。

その後、児童会役員で話し合ったようです。「校長先生に提案があるので、お時間をください」ということを校長室まで来て要望を伝えてきました。「では、月曜日の昼に・・」と約束をしました。

すると、みんなで七夕まつりを楽しむことを目的として、短冊を配ったり、短冊をつける場所は竹ではなく、廊下にすずらんテープを設定して付けて飾る方法で提案をしてきました。短冊をどう配るか、どのように設置するか、提案資料にまとめています。

しっかりと考えてきていましたので、OK!としました。実際に紙を切ったり、配ったり、各教室の設置場所を整えたり、これからトライ&エラーで工夫しながら、自分たちの目標を達成していきましょう。

4年生 リサイクルプラザ見学

今日は4年生の社会科で柏市の清掃工場やリサイクルプラザの見学に出かけます。バス3台で一緒に行動することができないため、1組と2組は一緒で、3組は単独で午前午後の行き場所を入れ替えて行います。3組は午前中にリサイクルプラザに訪問しました。

リサイクルプラザは、その名の通りに柏市内から資源ゴミ回収の日に出すペットボトル、びん、かん、紙類、古着が集められて分別され、再生に向けて処理をされる場所です。

資源組合の方からお話を聞いて、さっそく見学にスタート!

大量のペットボトルや、びん、かん、が搬入されてきます。何十万本というスケールです。

中央制御室で、プラザ全体の様子をモニターでみて・・・

金属はものすごく大きな磁石でくっつけて、トラックからおろします。

紙類が入ってくる場所では、段ボール、新聞紙、その他の紙と3つに分けられています。回収できない紙の種類も教えてもらいました。汚れているものは燃えるゴミに出してください・・

びん、かん、ペットボトル、紙の実際に分別しているところを見せてもらいました。本当ならば、色々なにおいはしないはずですが、洗わないで出されているものが混じっているために、においがしました。きちんとリサイクルするためには、一人一人の丁寧な行動が大切になりますね。ということを実感をもって学びました。

クラブ活動始まりました

4年生以上の子どもたちが自主的自発的にグループを組んで活動するクラブ活動の時間が今日から始まりました。

今年は年間5回の予定で、13のクラブが開設されます。今日は初回でしたので、まずはクラブのリーダーを選んだり、どんな活動をしたり内容を決めるところから始まりました。

スケジュールや役割が決まったクラブから、活動開始!

楽しい活動につながっていきますね。

今後は、この活動の見守り支援に地域の方にも協力していただきたいとも考えています。よろしくお願いいたします。

3年生 リコーダー講習会

3年生の音楽からリコーダーの演奏が始まります。日本人だとみんながリコーダーを少しは演奏したことがある、演奏ができる、という楽器になりました。(昭和34年以降に扱われています)3年生は、リコーダーのプロの講師からリコーダーの魅力やリコーダーの素敵を習う機会をいただきました。

リコーダーは何百年も前から同じ形をしています。むかしむかしの音楽も今と同じような音で演奏されていたんだあ・・・と聴き入りました。

2年アンデルセン公園 お昼からろうそくアートに

約2時間のアスレチックのあと、お昼になりました。お弁当を広げて、色とりどりのおいしいお弁当をほおばる・・ほおばる・・

お弁当をいただき、おやつもたっぷりと食べて、午後からの活動に備えます。午後からは、オリジナルろうそくづくりを子ども美術館で行います。

三角のろうそくに、ろうを5つの色から選んで、自分で想像した図柄で装飾をしていきます。どんどん装飾ができてきます。白いろうそくに、いろんなイメージをわかせているのですね。

大満足で子供美術館をあとにして、バスで学校に向かいます。

2年アンデルセン公園 アスレチックをグループで

10時に集合写真を撮り終えました。

いよいよグループごとにアスレチックに挑戦です。どのアスレチックからいくのか、グループで話し合いながら進めているようです。

しっかりと手と足を使ってアスレチックを楽しんでいきます。

約2時間 おもいきりアスレチックをしています。

2年生校外学習アンデルセン公園はじまりました

今日は2年生は校外学習、6年生は租税教室と外部に学ぶ学年が多い日です。

2年生はバス3台に乗って、アンデルセン公園へ出発しました。

バスの中では、バスガイドさんによるバスレクを行います。

低学年はバスガイドさんのプロのレクで楽しんで、それをお手本にして、3年生からは自分たちでレクを組み立てていけるようにと考えています。学校の外にでると、色々なところに学びがあります。さあ楽しみながら学びましょう。

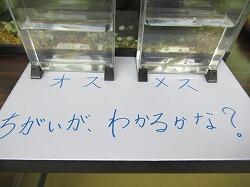

ギンヤンマが羽化しました

ちょっとめずらしいトンボのギンヤンマのヤゴがプールから救い出されて、生き物観察部屋で今朝羽化をしたようです。

休み時間には、1年生から6年生までたくさんの子どもたちが、ギンヤンマやメダカの卵の様子を見に来ています。

これをきっかけに、毎日少しずつ観察し続けて、変化を感じる楽しさを味わって欲しいですね。メダカ、ザリガニ、カブトムシと色々な生き物の変化を知っていきましょう。

朝の読み聞かせ お話の部屋のみなさん

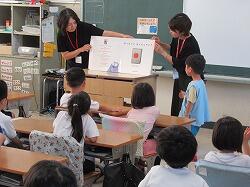

PTAボランティアの読み聞かせグループのお話の部屋の皆さんが、今日は1年生の教室で朝の読み聞かせをしてくださいました。

本や拡大絵本、絵本をプロジェクターに映しながらなど、色々な使い方をして、子どもたちを物語りの世界に引き込んでくだりました。朝の時間にお話の世界にひたって、心をゆったりさせてから、学習に入っていくこともよいことですね。 終わった後も、PTA室で次の読み聞かせに向けて本を選んだりの活動をされていました。 興味のある方は活動に参加してみませんか?

ステップアップ教室がはじまりました

放課後子ども教室のステップアップが今日から始まりました。2年生と3年生でスタートしました。今年は19回行います。ステップアップへの参加を自分からやる!っと言った子、お父さんお母さんに行きなさいと言われてきた子、自分からという子の方が多いですね。

勉強や学ぶことは、大人になっても続きます。ずっと学び続けることが大切です。そのためにも、自分から進んで学ぶ機会を持って、学ぶ楽しさを味わっていくことが、大人になってからも発展していける力につながります。途中から入ることもできますよ。挑戦してみましょうね。

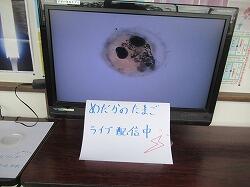

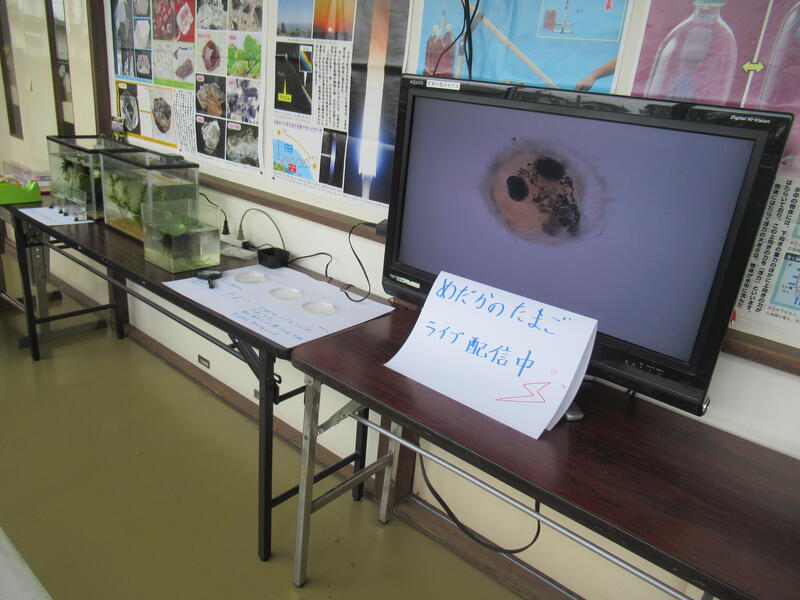

理科室前にメダカ観察コーナー完成!

学校の近くの島田さんから、5年生の田植え用の苗をいただいた時に、同時に、黒メダカを飼育されていてメダカの卵や稚魚や親魚もいただき、5年生の学習環境づくりに大変お力をいただきました。

早速教頭先生が、理科室前にメダカ観察コーナーを設置して、生まれたばかりの稚魚の水槽、親メダカの水槽、卵がついているホテイアオイの水槽に加えて、メダカの卵を顕微鏡で映し、卵の中で稚魚が成長していく様子をライブで観察できるようなモニターも設置されました。

第二校舎の2階ですが、図書館に来た時に観察もしてみましょうね。

5年生 水田完成!

先週から取り組んだ5年生の水田開発、半分だけ残った苗植えが今日で全部終わりました。

これからどう育てていくか、米は八十八の手がかかるから、八十八と書いて「米」という字になったと言われています。しっかりと育てて、美味しいコシヒカリを収穫したいですね。

1年生公園探検

6月5日に高野台公園へ公園探検に行きました。

事前に確認したルールを守って安全に移動し、楽しく遊ぶことができました。

教室に帰ってからは、公園で見つけたものをカードに書いて紹介し合いました。

125周年航空写真の図柄決定!

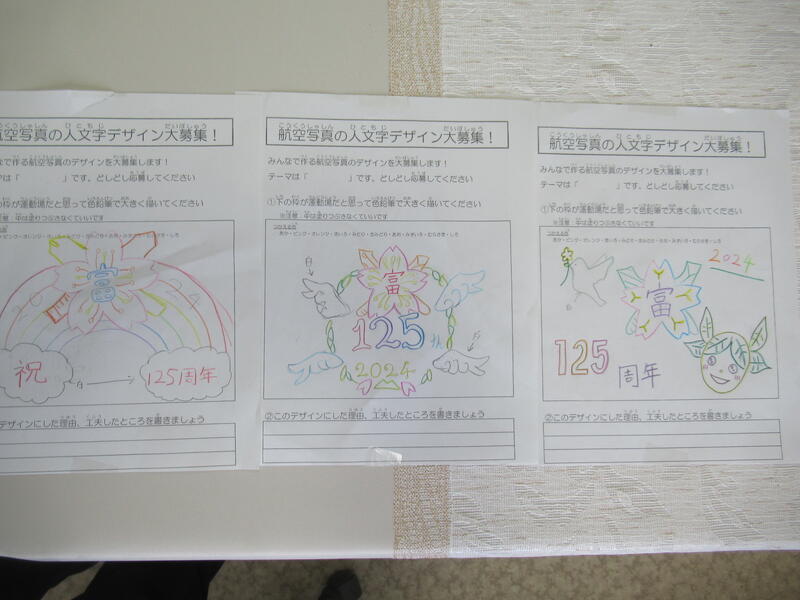

富勢小学校は今年開校125周年を迎えています。125周年記念行事で、上空からの航空写真を撮影する予定です。その際に校庭に人文字などをつくりますが、そのデザインコンテストを6年生の書写の活動として行われました。

6年生の書写では、毛筆をまだ行わず、書を英語で表記する「カリグラフィー」をしています。カリフラフィーとは、文字を美しく見えるようにフォントを揃えて書くことのようです。外国人から見ると「書」は特殊なペン=筆を使って文字を書くものと認識されているようです。6年生の廊下にカリグラフィーを使って好きなフォントを真似て書いた自分の名前が貼られています。

その学びを使って、人文字コンテストを行い、互選の結果、下の3つが上位3つに選ばれ、真ん中の作品が大賞になりました。これから、業者にお送りしてプロの手が入って人文字のデザインになります。がんばった6年生に、拍手!!!!

5年生田植えはじまりました

しろかきを終えて、島田さんからいただいた肥料を入れて、できあがった田んぼに田植えが始まりました。今日は業間と昼休みに田植えです。

白いロープに30cmずつテープで印を付けて、印の場所に植えていきます。田んぼの中は歩きにくく、なかなか作業が進んでいきません。でも、泥だらけになりながら、一本一本ていねいに苗を植えて、富勢水田の半分くらいまで植えることができました。残りは、来週の作業です。3日間植えるのが遅くなると、成長に違いはあるのでしょうか?コシヒカリの苗は全部で何本植えられるかな?

吹奏楽の練習にボランティアで教えてくださいました

吹奏楽クラブの指導を外部の方にお願いしてスタートしました。今日は2回目の練習日。練習時間になると保護者の方が来校されて、「昔フルートを吹いていたことがあるので、吹き方の簡単な指導なら」とお話になってくれ、早速練習に参加をしていただきました。

落合先生とボランティアのお母さんに吹き方をしっかりと教えていただけていましたね。

ボランティアの方の募集は随時受け付けています。来られる時だけで結構です。よろしくお願いします。

5年生しろかき完成しました。

昨日のしろかきで、土の状態が安定していないことがわかり、水を減らした状態でしろかきをしてみました。土の硬いところ、やわらかいところがはっきりとわかり、固いところから、やわらかいところに土を移動したり、やわらかいところを踏み固めたり、業間休みと昼休みに作業を行いました。

子どもたちの作業をみて、英語の先生や6年生の先生も靴と靴下を脱いで子どもたちの作業をお手伝いしてくれました。明日は、いよいよ田植えを行います。

歯科検診をしました

春の定期健康診断の歯科検診がありました。2人の先生が朝8時半から12時直前までかかって、600人の子どもたちを検診してくださいました。

歯の健康は体全体の健康につながります。検診で指摘されていることがある場合は、早めに詳しく歯医者さんにみてもらえるよう、お願いします。

歯医者さんのお話では、少し固いものを食べる習慣を持つことが、顎の発達を促すことになり、結果として歯並びや歯の健康を保つことにつながるようです。今の食べ物は軟らかいものが多く、固いものを食べるのは意識していかないとなかなかできないことかもしれません。ご家庭でも気をつけてみてください。

NECロケッツがやってきた!

我孫子と柏、東葛地域を本拠地とするNECロケッツのラグビーチームから現役の選手と指導者の方が、4年生を対象として「タグラグビー」の指導をしてくださいました。

最初は2人組や3人組になって、腰につけたタグの取り合いを練習します。なかなか相手の動きを見ながらタグをとるのはむずかしそうです。

タグの取り方がわかったら、もう実戦形式で、最初はロケッツの選手から逃げる逃げる逃げる・・

その後はチームに分かれてゲームをします。なかなか鋭いパスやランが繰り返されて・・・楽しいゲームになっていました。

4年生は1クラスずつ1時間の時間を使って十分な体験をさせてもらいました。

最後は集合写真をとって・・・サインもいただきました。

5年生田んぼのしろかき開始

昨日、田んぼの土が入った富勢水田に水を入れて、足で踏みながらしろかきを始めました。

島田さんから稲の苗と肥料もいただいてきました。

でも、困ったことがあります。深いところまで足が沈んでしまうところと、浅いところがあり、なかなか平らにできません。

午後に昨日工事をしてくださった常磐ガーデンさんに聞いてみると、田んぼ用の荒木田土は、空気の層があるから、平らにして固めても場所によって差がでてくる。水を少し抜いて踏み固めながら平らにしていくとよいです、とアドバスをいただきました。

夕方から明日の作業に向けて、原始的な方法で水抜きを始めました。

弥生時代の人たちはこういう失敗を繰り返しながら米作りを見つけていったのでしょうね。何事も最初に行うことは失敗や試行錯誤の繰り返し、これを楽しむことが、新しい時代を切り開いていくことになるのでしょう・・・

さあ、また明日やってみよう!

3年市内見学 道の駅しょうなん

柏市を縦断している国道16号線(聞いたことが無い人がクラスに結構いますね)をバスで走り、大堀川、大津川を越えて道の駅しょうなんにつきました。

テント棟の下で、直売所の店長さんから道の駅についての説明をいただきました。道の駅しょうなんは、野菜の直売所ではなく、「知産知消」を合い言葉にして、ここの道の駅で人の交流が生まれて、柏の街が住みやすい街になるようにという願いを込めているようですね。それは、UDCKで聞いてきたことと同じように重なりますね。

直売所の中も見学をさせてもらいまし。柏野菜のベスト3はしっかりと当てた3年生、かぶ・ほうれん草・ねぎ、今日はカブの姿は見えないかな・・・

道の駅しょうなんは、富勢から近くはありませんが、訪れやすい場所です。来たことがある人もたくさんいましたが、説明を聞いて見ると、違ったことが見えてきたかな?

柏の街の「すてき」をたくさん見つけることができたかな?どうしてなのかな?どうなっているのかな?ということを感じて考えることができたかな?

明日からの社会科が楽しみです。UDCKとこんぶくろ池の伝え合いが楽しみです。

3年市内見学 柏の葉公園 お弁当タイム

柏の葉公園で2うのグループは合流をして、柏の葉公園陸上競技場に行きます。陸上競技場のスタンドに入って、競技場についての説明を聞きました。

柏の葉競技場は1999年に建設されて、建設のお金は650億円かかったようです。22000人の人を収容できるようになって、今までもたくさんの試合を行ってきました。柏の葉競技場の説明を聞いた後は、お昼タイム。

グループごとにお弁当を広げて食べます。キャラ弁は食べるのもったいないという子・・おなかが空いでどんどん食べる子・・爽やかな風の中でおいしくお昼を食べることができました。

みんなおいしくお昼を食べることができました。

ここからは、柏警察署、大堀川、柏市役所、大津川、柏市沼南庁舎を通過しながら、道の駅しょうなんに向かいます。

3年市内見学 こんぶくろ池バージョン

こんぶくろ池に行くグループは、柏の葉競技場でバスを降りて歩いていきます。工場やがんセンターに囲まれている場所なのに、そこには昔からの自然の姿が残っています。こんぶくろ池の自然を大切にしているボランティアの皆さんに案内をしていただきました。

4人のガイドの方々の案内で、こんぶくろ池の森の中に進んでいきます。

植物・・虫・・、こんなところに・・いるんだよ!と教えていただきながら、森の中を進んでいきます。

ゴマの木の葉はゴマの香りがするよ・・・自然を知っている人と自然の中にはいると、驚きがたくさんあります。

こんぶくろ池に到着です。湧き水でできている池です。ここから流れている川は・・・富勢の近くを流れて・・これから行く〇〇沼に流れているのですよ。学校の前の道を富勢中学校の方に歩いて、富士見坂を下がるとここから流れている川に出合えます。富勢小の学区の端っこを流れているのですね。

ボランティアの皆さんありがとうございました。

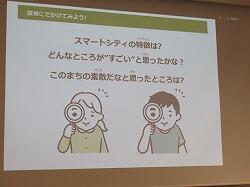

3年市内見学 UDCKバージョン

柏市の特徴は、都市と自然の両方が豊かに存在しているところです。柏市の柏の葉付近は、とても近いところで両方を体験できるエリアです。各クラスで柏の葉の新しい街の仕組みを見学するグループと、こんぶくろ池の自然を昔と同じように守っている場所を見学するグループとに分かれて見学して、あとで教室で教え合うようにしています。

1号車と2号車はUDCK(柏の葉アーバンデザインセンター)に行きました。

柏の葉は昔どんな場所だったでしょう。1牧場 2飛行場 3通信施設 4ゴルフ場 答えは? 全部なんです。

色々な形で使われてきた場所が、今は新しい街、スマートシティーという形で新しい姿になっていくのですね。

写真や大きな模型を使って、柏の葉の街の昔・今・これからの・・・説明をしていただいたあとに、実際に見に行きます。

街の歩道にもいろいろな工夫が・・楽しく・・健康に・・生活できるような工夫がされているのですね。

KOILという名前がついた建物が建っています。KOILは、「柏の葉オープンイノベーションラボ」の略です。いろいろな人たちが集まって、新しい物事を創り出す場所として、新しい会社やグループが入っているようですね。

その隣にはアクアテラスという水辺の空間が広がっています。そこの説明では、昔は高いへいで囲まれていて入ることができない場所だったのですが、地域の人、会社の人、市役所の人など多くの人が話し合って、みんなで使えるように工夫をして作った水辺を楽しむ空間です。でも、たくさん雨が降った時は、洪水を防止するためにもつかわれる遊水地です。

柏の葉の高層マンションの中を歩きながら、林の中を見ると・・「かげもしゃ」が・・・住んでいる人たちが楽しめるようにする工夫の一つだそうです。どこに隠れているのか、探しながら歩くのも楽しいですね。

柏の葉駅前の東大キャンパスの中に戻ってきました。

UDCKでは、街づくりの専門家、ITの技術者、農業に詳しい人、市役所の人、と色々な分野の方々が一緒に仕事をして話し合いながら新しい街づくりをしているのです。富勢の周りもいろいろな人がいます。子どもも一緒になって話し合って住みよい街づくりしていくといいですね。

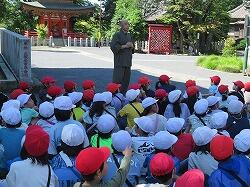

3年生市内見学 布施弁天からスタート

絶好の校外学習日和に恵まれて、3年生の市内見学が始まりました。3年生から社会科が始まります。出発の会で校長先生からは、「工場がある、お店がある、田んぼがある、と見て覚えるだけでなくて、大事なことは、どうしてここに工場があるんだろう、どうして?を考えることが大切」とお話がありました。どうして?をどれだけ見つけられるかな?

最初に訪れるのは布施弁天。富勢の子供たちは行ったことがありますね。布施弁天では住職のお話を20分ほど伺いました。

弁天様には8本の手があり、弁天様と通じ合えると誰もがつながることができる・・・鐘撞堂は200年前の建築だけど、今も大工さんが勉強に訪れるほど珍しい建築物で、上にいくほど大きく作られている・・三重塔は・・・手水屋は・・と、ただ来ただけではわからないお話を聞くことができました。

質問コーナーになると、「どうして?」と思ったことが次々と質問されました。なかなか鋭い質問!っと住職さんに言われるものもありましたね。

鐘撞堂の十二支はなぜ十二支なのですか? 方角を表しているんだよ

大晦日に除夜の鐘をつくのはどうしてですか? 百八の煩悩(何を欲しい)をリセットするためだよ

本堂についている鬼はなぜ? 弁天様を守る役をしているんだよ

と10個以上の質問が飛び交いました。

その後、境内をぐるっと見て、大利根の流れも見て、手水屋の地下60mからの水を見て、布施弁天を後にしました。

吹奏楽クラブ スタートしました

昨年度の市内音楽発表会の開催を最後に、市内音楽発表会に終止符が打たれました。それに伴い、小学校の吹奏楽部・金管部の活動にも終止符が打たれる学校が増えています。柏市教育委員会も来年度までで、小学校の特設クラブの廃止の方向性が出ています。

富勢小学校では、昨年度から音楽系クラブ廃止の方向から外部委託若しくはボランティア地域移行という形で、子供たちの音楽に親しむ環境の維持を目指して取り組み、外部の指導者に来ていただくこととなりました。今年も約25回ほど指導に来ていただくこととなり、今日がそのスタートの日。

4年生から6年生までで、47人の子供たちが「やりたい!」と手を挙げて集まってきました。小学校の吹奏楽がきっかけで音楽を仕事とする人もいますし、音楽を一生楽しむ人もいます。47人の「やりたい!」に応えて落合先生が指導に来てくださいました。

今日は今まで演奏したことがあるメンバーが楽器の音を披露して、新しく加わったメンバーは自分の楽器を決めるという活動を行いました。

指導者ボランティアの募集を行っていきます。全部に参加できなくてもよいです。演奏できなくてもリズムや音を聞いてくださるだけで、昔はやっていたんだけど・・・という皆さん、富勢小学校の子供たちと音楽を楽しみませんか? フォームを立ち上げて募集をしていきますので、よろしくお願いいたします。

やる気のある子供たちの力を支えてあげてください。

5年生 水田工事

5年生の中で、総合的な学習で水田に課題と興味を持って子どもたちが、中庭にある池が壊すことも直すこともできずにいたものを、水田にしようと中を掃除しました。きれいに掃除をしたところに、学校の隣にある常磐ガーデンさんに排水もできる仕組みを入れた、水田への改良工事をしていただきました。

一段低くなった排水溝の場所は、発泡スチロールの細かいものをつめたロールを敷き詰めて、ゆっくりと水がしみるようにしました。そこに水が通るシートをかけていきます。

約10立方メートルの田んぼの土を入れていきます。

できあがったところに水を入れていきます。明日は足でしろかきをして、近所の農家の島田さんの指導で肥料をいれて、コシヒカリの苗を植えていく予定です。休み時間を有効に使って自分たちの田んぼをつくって美味しい米がとれるようにがんばりましょう!

5年生 陶芸教室を開講

5年生では、陶芸クラブ 倫土から陶芸家の新井氏をお招きして陶芸教室でマイカップづくりを行いました。陶芸方法は、たたら作りという板状にした土を使って陶芸品を作る作業です。

説明を聞いていよいよ作業に入ります。粘土を伸ばしていきます。手でたたいて伸ばし、それを延べ棒で伸ばしていきます。

粘土の型が厚さが均等になるように伸ばして、机のたての長さくらいに広がってきました。タタラ作りのタタラの部分ができたようです。ここから、型取りをします。型紙と竹ひごを使って型取りをしていきます。

型取りをしたあとは、プラスチックコップに巻き付けて、コップの形に仕上げていきます。

底になる面の粘土をつくり、全体を仕上げて模様を作っていく。どんなカップが出来上がるか楽しみですね。焼き物の楽しさは、作る時に想像したものがどれだけ実現できるか、想像していなかった偶然の美に出会えるか・・・出来上がりが楽しみです。

2年生はヤゴの救出作戦を行いました。

明日はプール清掃になります。プールの中には、ヤゴたちがたくさん生活しています。そのヤゴを救い出して、トンボになるように育ててみよう!プロジェクトでヤゴ救出作戦を2年生が行いました。

プールサイドからもヤゴが見えます。いよいよプールにはいってヤゴ救出を始めます。

たくさんとれている子は15匹以上もとれていましたね。全員で何匹救出できたかな?学校図書館横の生き物の部屋に、何種類かのヤゴとあめんぼの子どもを救出して展示しています。

全校朝会はオンラインで行いました

6月の全校朝会はオンラインでつないで行いました。

校長先生のお話は、運動会の動画と6月のキーワード「力を合わせる」についてでした。「力を合わせる」のは授業中、わからない!時は友だちに聞きましょう、できない!時にも友だちと協力して、力を合わせてできるようになりましょう、というお話でした。

きくち先生からは、今月の生活についてのお話があり、全校朝会は終わりました。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。