文字

背景

行間

最近の出来事 令和 6 年度

少し早くお昼ご飯です

修学旅行2日目の行程は順調に進んで少し早めにお昼ご飯になりました。お昼はかつカレーライスです。

午後は日光街道探索、今回の修学旅行のメインになりますね。しっかりとインタビューができて、来年も来て欲しいと言っていただけるようにしていきましょう。

奥日光の滝巡り・・・

今日は山頂まで見あげられる男体山を左手に、竜頭の滝上までバスで移動しました。

一晩お世話になった「ホテル花の季」にお別れのご挨拶をして、出発しました。

朝日に照らされる戦場ヶ原を右手に、今日は山頂まで見あげられる男体山を左手に、竜頭の滝上までバスで移動しました。

竜頭の滝は落差210m、遊歩道にそって流れ落ちる滝。滝の音を聴きながらおりていきます。

竜頭の滝を見ながら歩いているのですが、竜頭の滝ってどれ?って思っている子もいるようです。昨日の湯滝に比べると急流にしか見えないのかもしれませんね。

朝の爽やかな景色の中を中禅寺湖畔を抜けて、日本三名瀑のひとつ華厳の滝に到着しました。

1分間で100mを下るエレベーターで滝下まで下りました。今日は毎秒2トンの水が放流されているので、落ちる滝の水がキリしぶきになって降ってきています。ここでも元気に集合写真を撮影しました。

時間の余裕があるので、みんなで写真をとったり滝の音を楽しんだり。

10時に華厳の滝をあとにして、エレベーターでバスの駐車場にあがってきます。

バスは第一いろは坂を下っていきます。ヘアピンカーブが連続する下り坂。15年以上前はどうしても曲がれなくて切り返すカーブもありました。道路の改良とバスも改良されてされて、全てのカーブが切り返すことなく曲がれるようになったと運転手さんが話されていました。それでも、ぎりぎりのカーブです。見事な運転に拍手!

高原の爽やかな朝・・・

日光湯元は夕方からは20度以下となり、天然のエアコンの中でゆっくりと夜を過ごすことができました。夜中にトイレに起きている子もいましたが、5時50分の起床時刻にはみんな元気に起きて、ふとんを片付けました。

6時15分には集合して、湯元付近をグループで探索します。湯の湖から先に回るか?源泉から?それぞれに計画があるようです。

奥日光の山々や日光白根山も爽やかに迎えてくれています。さあ!スタートです。

地図を持っていますが、案内図でも確認して、コースをグループで確認しあう様子も見られます。

湯の湖畔に向かうグループの方が多いようです。富勢小以外の学校は、先生の先導で列を作って歩いていますが、富勢の子供たちは自分たちで道を確認しながら、自分たちが行ってみたいところに向けて歩いています。車もほとんど通らない朝の静かな湯元は、気持ちの良い空気の中で、グループの繋がりも深められそうです。

湖畔では、朝食に草を食べている3頭の鹿の親子に出合いました。夜中に鹿の鳴き声を聞いた人はいるかな?万葉集の ~鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋は悲しき という一節がよーくわかる鳴き声なんですよ。

源泉の方に歩いていくと、すれ違う富勢の子供たち・・・温泉神社に上っていくグループもあります。

源泉では・・

地中から湧いてくる温泉のお湯を手で触ると、ちょうどよいお風呂と同じぐらいの温かさ、別のところを触ると少しぬるいお湯。温泉はこうやって地面から湧いてくるのですね。富勢の子たちが止まっている「花の季」の温泉もここから引かれているようです。ちゃんと源泉がありましたね。

7時過ぎには、全員がホテル前に戻ってきました。人数を確認して、これから朝食です。昨晩のごはんから時間がたっています。おなかもすっかりと減りましたね。

パンケーキの朝食です。今日はグループでの行動が多いですね。しっかり食べて、しっかり行動できるようにしましょう。

最後はふりかえりです・・・

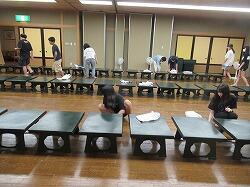

修学旅行は思い出に残る楽しい旅をしましょう、ではありません。集団で行動したり、普段体験できないことを体験したりします。なんといっても自分たちで予定して予想した形で、今日一日の行動ができたかどうかをしっかりと振り返ります。そして、明日に向けてどこを修正していった方がよいか、それを明日の目標として持ち、明日の挑戦ポイントを見つけることが大切です。班長部屋長の会議が9時から開かれています。

バスの中の様子、東照宮の中のグループ活動・・・思ったように行動できなかったところが出てきます。自分が予想した行動と実際の行動と比べて何点でしたか?と聞くと、最高は95点、ギリギリ合格ラインの60点もかなりいますし、それ以下だったという振り返りもありました。

明日は、グループでの行動が朝から最後まで続きます。今日の部屋での一人一人の振り返りが大事ですね。

部屋の中では・・・

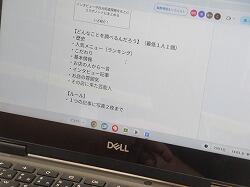

chromebookのスプレッドシートに書き込んで共有するグループ、一人一人のしおりに振り返りを書き込むグループとそれぞれが今日の今しかできない振り返りを記入しながら、明日のイメージを持つことができたかな?

明日、さらに一歩進むことを期待します。

日光伝統工芸 日光彫を体験しました

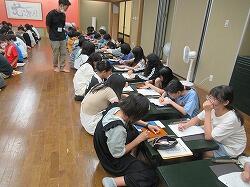

日光東照宮の彫刻にはじまった日光彫。その中でも特徴的なひっかき刀を使っての体験です。

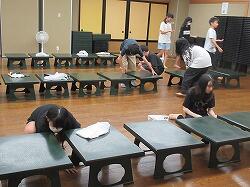

最初にひっかき刀の使い方を学びます。

ひっかき刀の使い方がわかったところで、描いた来た下書きをカーボン紙を使って、お皿や板の上に写していきます。

写し終わったら、いよいよ掘り始めます。あとは、ひっかき刀の良さが現れる線をつくれるかどうか、真剣な彫が始まりました。

出来上がった作品はカメラマンに写真をとってもらいます。

片付けを終えて、最後に講師の日光彫の職人さんに日光彫の歴史や日光彫の特徴や良さをお話いただきました。

日光東照宮には5千体もの彫刻があり、その彫刻を彫に集まった彫師の人たちが、たんすや鏡などを掘り始めたのがきっかけで、390年もの長い歴史があります。鎌倉にも鎌倉彫がありますが、日光彫はこのひっかき刀で表現する線の強さや柔らかさが特徴なのです。なかなか後継者がいないことも、これから東照宮の彫刻を維持していくことも含めて課題だとおっしゃっていました。

終わったあとは、美化係が残って会場をきれいに掃除しました。

どんな作品を持ち帰るか楽しみに・・・いい線が出ている子がたくさんいましたよ。

夕食は勢いよく食べていました

いつもより少し早めの17:45分からの夕食です。日光名物の湯葉、パイ包みのクリームシチューの食べ方、釜めしの説明があり、いただきまーす。

ごちそうさまのあとを見ると、残しているものは少なく、しっかりと食べていました。

夜は日光彫の体験です。

今夜の宿・・花の季です

ホテル花の季に到着して、雨のためにバスが玄関先まで1台ずつつけての到着です。

実行委員の挨拶、支配人さんからのお話、いよいよみんなで部屋に入り、夕食前に湯元温泉に入ります。

部屋ではきちんと片付けて生活していますね。

雨でぬれた靴には、新聞紙を詰め込んで、乾かしています。

これから夕食です。奥日光のごはんは何かな?

戦場ヶ原ハイキングは・・・・

日光市街地から、いろは坂を登っていきます。ガイドさんが「い」「ろ」「は」「に」とカーブごとの字を確認してくださり、路面は濡れていますが、太陽が出て、青空も少し覗いています。そんな中を中禅寺湖畔まで登りました。赤沼茶屋に到着して、少しパラパラとしていますが、雨雲レーダーでも強い雨や落雷予報はないので、雨具の準備をして戦場ヶ原へ・・・

さすがに1500mの高地ですから、爽やかな空気と森林浴ができる環境の中、木道を進んでいきます。男体山は裾野は見えますが、頂上は雲の中で・・・男体山をバックにしてクラス写真

戦場ヶ原の開けた湿地に出てきました。赤沼から流れる赤い底の川は、汚れて赤いのではなく、鉄分によって赤くなっている川です。生き物はいるのかな???

倒れた木の根っこの下から見ることができます。土の中に埋まっている場所がこうやってみられるのですね。倒れた木から新しい木が育っています。朽ちて土になっていく木から新しい命の木が生まれる、そんな自然のいとなみが目の前で見ることができます。

戦場ヶ原の一番の原っぱに差し掛かった時、雨が急に強くなってきて、雨具装着。まだ半分に差し掛かる前ですが、このまま、自然の雨も感じながらのハイキング。

雨だけど、ハイキングをするのは初めてで楽しいと話しながら・・・緑の空間が横に広がり、高山植物の秋の花も咲いて・・・晴れていればもっと素敵だけど、雨でも博物館よりはずっとずっと楽しい・・・と・・後半は木道が無くなり、ぬかるみを越えていく場面もあり・・湯滝までの約5キロを歩ききりました。

湯滝で記念写真!

今夜の宿の「ホテル花の季」には、ちょうど4時に到着しました。

東照宮を訪れました

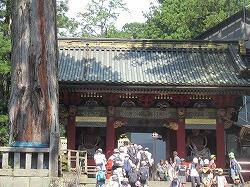

東照宮には予定通りに到着しました。東照宮は標高634mとスカイツリーと同じ高さ。日光も少し蒸し暑いようです。陽明門の前でクラス写真を撮影しました。

集合写真後は、グループごとに境内を回っていきます。奥社は?本宮は?鳴竜は?と地図を見ながら迷いながら・・・

1時間少しの時間ですべてを回れたグループ、全ては難しかったグループ、それぞれのスピードで東照宮を見学しました。

東照宮からは、二荒山神社を通り抜けて昼食場所に移動します。

お昼は

大膳と湯葉のすまし汁。朝が早かったので、しっかりと食べましたね。

お昼を食べて、ここから戦場ヶ原に行きます。雨雲レーダーに頼んで、雨雲をどかしてもらいませよう。中禅寺湖湖畔までバスは来ています。降ったあとはありますが、今は降っていません。いいハイキングができそうです。

バスレクで盛り上がって・・・

バスは柏ICから外環道、東北道と走っていきます。バスの中ではレク係が用意してきたレクをやっています。1号車の3組は、最初はカラオケからのスタートです。

今は、学校のwifiを利用してipadでネットに接続し、YouTubeの音楽で伴奏をかけて、ipadはバスの部のBluetoothと接続して、車内のスピーカーから流してカラオケを楽しみます。

保健室の野村先生も歌ってくれました。水平線。

各クラスごとにレク係が活躍をしているようです。他のクラスでは用意したレクを行っているようで、1号車もクイズに変わりました。

クイズも日光の内容や色々な内容のクイズで面白いですね。

休憩場所の羽生PAには10分遅れで到着し、トイレを済ませたのちにすぐに出発しました。

6年生 修学旅行が始まりました

6時55分、遅刻する子もなく、予定したみんな全員が集まりました。いよいよ修学旅行の始まりです。実行委員の司会で朝の会が始まります。

目標は、「日光の歴史や自然を学び、日光市街地探索を成功させ、思い出に残る修学旅行にしよう」です。今年は初めて日光街道のお店や施設を訪ねて、事前に調べたことではわからなかったことをインタビューして、日光の素敵をさらに深く学ぼうとする学習があります。

柏は晴れですが、日光方面は昼過ぎから雨の予報。この2日間挑戦する心を忘れず、一生懸命な熱い気もちをもって過ごせば、天気も味方をしてくれる、と校長先生のお話。

バスは一路、江戸城から真北、家康が愛した駿府(静岡)の久能山東照宮と富士山(不死山)山頂を結んだ線を延長して交差したところに建つ、日光東照宮に向かって走ります。元気にいってきます。

学級委員任命式で2学期学級委員に気合いがはいりました

学級委員は9月はじめの学級活動で選ばれています。もう活躍をしていますが、今日は任命書を一人一人に渡して、リーダーとして元気いっぱいがんばるようにお話をしました。

2学期は一番長い学期です。新しいことに挑戦してがんばりましょう!

5年生 稲刈り体験をしました。

5月に田植えをした田んぼの稲が十分に成長をして、稲刈りの時がきました。

5年生は朝から田んぼに出かけて、稲刈りをします。昨年は午前中かかって稲を刈ったようです。

田んぼの先生、関根さんから稲のかりかたについて説明をうけます。左手の持ち方がポイントですね。カマを使うことも、稲を持つことも、初めての5年生。

ただ、残念なことに昨日夕方に富勢地区に降った雨の影響で、稲穂が濡れてかわいていないために、稲を刈ってもその後の処理(脱穀)が十分にできなく、機械が止まってしまうために、一人4株の稲刈りだけになってしまいました。

刈った稲はコンバインのところに持って行き、コンバインで脱穀をしてもらいます。

5年生は学校の田んぼの稲刈りもしなくてはいけませんね。機械がない学校では、昔ながらの方法でお米をつくらないとなりません。どうすればよいか、調べたり、聞いたりしていかなければなりませんね。

関根さんからいろいろとお話を伺って、学校に戻ります。けっこうバテている人がいましたが、林間学校に向けて体力もしっかりとつけていかないとなりませんね。何をするにも体力はとても大切な力です。

4年生命の授業をおこないました。

助産師さんたちによる、4年生を対象にした「命の授業」が行われ、体育館で生と性について学びました。

洋服を着ていると、男子か女子かわからないけれど、はだかになるとわかります。それは、性器がちがうからですね。性器や、裸になるということ、お互いの身体の違いがあること、それが生きてい行くときにはとても大切なことで、しっかりと理解していかないといけないのですよ・・・

でも、男と女という二つの性だけではなくて、性器は男でも心は女として生きていきたい人、その逆の人など、色々な人が10%ぐらいのいて、そのことは何もおかしなことではないのですよ。LGBTというように、ちゃんと性のあり方が認められているのです。

男女の性器についてしっかりと学んだあとで、人が生まれるためには、性交をして人ができてくること。その性交は「心の生き方が交わう」と漢字にすると書かれます。このことはとても大切なことで、心と心がお互いに必要だと強く思ったときだけ、交わり合うことなのですよ・・・と2時間にわたって生と性の学びがありました。

子供たちへのお話が終わったあとは、一緒に参加してきいていた保護者の皆さんと助産師の方々との懇話が1時間ほど行われて、子供たちにしっかりとした性の意識を持たせることの大切さに向けた、様々なやりとりがありました。

6年生マナー講座を活かしました

6年生は昨日学んだ電話のかけ方マナー講座を活かして、修学旅行の2日目にインタビューで訪れるお店に電話をかけました。校長室の電話を使って、代表者が順番に電話をかけていきました。

もう一度時間を指定してかけ直して欲しいと言われて、かけ直しをしたグループ、もう一度学校名を聞きなおされたグループ、お客さんが多い時には少し待ってもらいますよ、と当日の様子と照らして条件をいただいたグループ、スムーズにいかない方が、本当の学びになりますね。

4時間目は修学旅行に向けた学年集会。日程の確認をしながら進んでいきます。インタビューで訪ねるお店では、インタビューができたということは、質問をしてこたえていただき、それに対してまた質問をしてこたえてもらう、この往復が何回も行われることがインタビューですし、お時間をとってもらうだけの価値のある活動になります。一往復や二往復しかないインタビューは、しっかりと調べればわかるような内容ですよ!とインタビュー内容についての一層の吟味をするようにと確認がありました。

1週間の準備が当日の充実につながりますね。

6年生マナー講座を行いました

1学期に5年生の総合的な学習の時間でのインタビュー活動に向けてマナー講座をしてくださった、キャリアコンサルタントの間野氏が、今度は6年生の修学旅行に向けてのマナー講座を行ってくださいました。

6年生は修学旅行2日目に、日光の街並み探索を行います。これは、日光の街並みの中で、自分たちがもっと詳しく知りたい、なぜ?と思うお店や施設を訪ねて、歴史や仕事の内容など、自分たちの課題に沿ったインタビューをします。最終的には訪ねた場所のポスターなどを作成して届けるという、今年新たに取り入れた活動です。

まずはマナーってどういうこと?

マナーの基本的な相手への気持ちの持ち方を学んでいきます。

今週は、修学旅行の際に訪ねてもよいかアポイントメントをとる電話をかけます。そこで次は最初は電話のかけ方のマナー講座です。

固定電話も使ったことが無い子が増えてきていますので、校長室の電話をはずして、子機との間でシュミレーションをしていきます。電話をかけて、ご挨拶の中で目的を伝えて、ご都合を聞く。メモを取りながら大事なことを確認する、最後はお礼を伝える、このことを具体的に実際の場面に合わせてやりとりしながら学んでいきました。

その後は修学旅行での実際のインタビュー場面でのマナーを学びます。

来たことを知らせる、挨拶をする、お店の場所やお部屋にあがる、話を聞く質問をする、おいとまする、お礼を伝える、という流れに沿って、実際の様子をシュミレーションしていきました。

最後のお礼のことばでは、普段の生活の中でも活かしていきたいと挨拶がありました。若い先生たちも大変勉強になったと、先生にも学びがあったようです。明日の電話が楽しみです。

2学期がスタートしました

台風10号の接近で危ぶまれていた天気も、2学期のスタートを迎える青空に変わり、朝は元気に子どもたちが登校してきました。駐在のおまわりさんをはじめ、保護者やボランティアの方々が見守る中を登校してきました。

始業式は体育館で開かれました。

校長先生のお話では、9月のキーワードは「挑戦する」、夏休みに校長先生が挑戦して、AIと一緒に創った曲にのって、挑戦するにはどうするか、挑戦の仕方、挑戦するときに大切にすることが、動画で伝えられました。

動画はYouTubeで見られます。←をクリック

その後は、2学期にがんばること(挑戦すること)の発表が各学年代表からありました。

どの子もR80メソッドを使って、なぜそのことに取り組むのか、理由をはっきとして話すことができましたね。漢字に挑戦したり、算数の計算、児童会の役員として、修学旅行で・・・と頑張る意欲が伝えられましたね。教室でも目標をR80メソッドを使って書いている様子がありました。挑戦するには、目標が大切ですね。

今年の始業式では、朝や夕方の登下校を見守ってくださっているボランティアの皆さんの紹介もありました。

見守ってくださっている皆さんのお名前と顔を覚えて、毎朝、元気にごあいさつをしながら安全に登下校してくださいね。

さあ、2学期の目標を持って、不思議だなと思う問いを持って、自分のペースで大きくなっていきましょう。

吹奏楽部の自主練習始まりました

夏休みも残りがわずかになってきました。28日、29日、30日の3日間は、吹奏楽部の自主練習です。ボランティアの方々に入っていただいての練習がはじまりました。

昨日もたくさんの子供たちが参加をして、夏休み中に家でしっかりと練習をしていたのだなとわかる伸びがありました。

今日は、ボランティアであの・・市立柏高校の指導者であられた石田先生も指導にきてくださいました。

学ぶはまねる、ですよ。ぶどうの種をプッっと口から外に噴き出すように吹いてごらん・・と指導してくださっていました。明日も来てくださるようです。

今日は24人もの参加者がいて、自主練習が盛り上がっていました。ボランティアのみなさんありがとうございます。

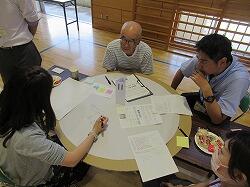

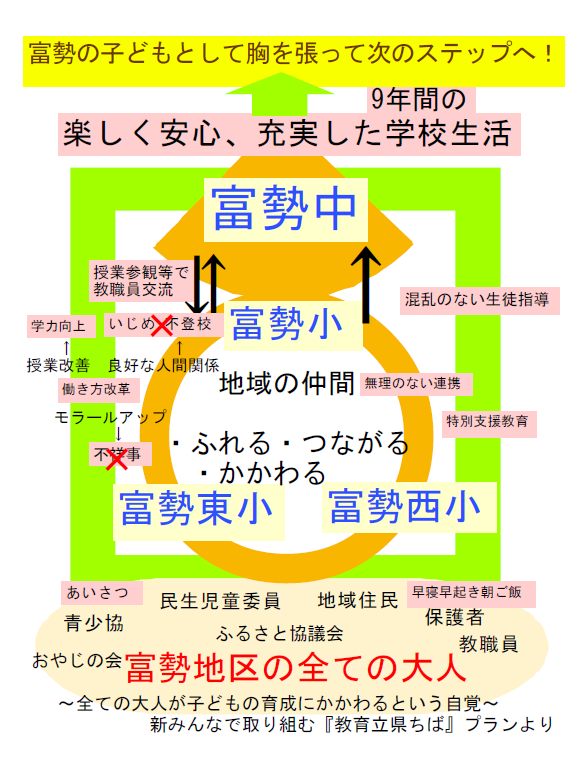

富勢地区教育ミニ集会が開かれました

今日の午前中、富勢中学校区の4校の教職員と保護者、児童生徒と、地域の皆様と合わせて120名で教育ミニ集会ワークショップ「富勢中学校卒業の時に付けたい力」を行いました。

今回は富勢中学校の生徒9名、富勢地区の小学生2名も参加して、当事者を交えてのワークショップです。地域の皆様も30名ほど参加していただき、熱が高まります。これからコミュニティースクールを設置する印西市教育委員会からも視察で訪れています。

富勢小学校の4階の6教室に分かれて会場が設定され、ファシリテーターの福島氏はオンラインで各会場をリードします。各会場でも各校の教頭と教務が教室ファシリテーターを行い、メインファシリテーターとコラボレーションをしながら進めていきます。

ワーク1 最初は中学校時代に印象に残っている授業orもう一度中学生になれたらこんな授業を受けてみたい。

ワーク2 その授業にはどんな力の育成があったか、中が校時代までにどんな力を身につけておきたいか。

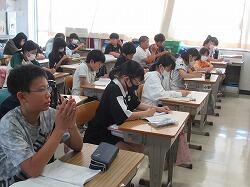

大人に交じって子どもたちもしっかりと意見や今の自分のことを話していきます。グループで話し合ったことをおたがいに発表しあって共有していきます。

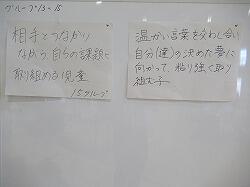

ワーク3 目指す力、子どもの姿の作成をグループごとに文章に仕立てていきます。35分のワークですが、口々に色々なことを言いながら進んでいきます。

最後に共有ファイルに書き込まれた目指す姿は、次のとおりです。

・小学校就学前から、土台としての自己肯定感・感情管理・道徳心を育てつつ、小・中学校で基礎学力(国際理解を含む)をしっかりつけ、その知識を元に、創造的表現をくり返し、問題発見力やチームワーク力を身につける。

・多様化する社会の中で、他者を尊重し、自己理解を深め、自分の将来を想像できる生徒。

・社会人になるので常識・道徳心・協調性を身につけたい。人生を豊かにするための学力を身につけたい。

・自分の気持ちを大切にできる力をつけよう!!

・興味をもったこと活用できる基礎学力を身につけ、これからの社会を生き抜くため、他者を認めグローバルな視点をもって活躍できる児童・生徒

・自分のことを知り、その自分を受け入れることができる子ども

・自分の考えをしっかりともち,その考えに自信をもって決断・行動する力

・あいさつから始まる豊かなコミュニケーション

・学力ではなく人間力

・ひとつは自己管理,さらにはコミュニケーション能力を身に付ける。

・自分の主張をしつつも,他の人がどう受け止めるか想像でき,相手の気持ちも尊重できる力

・集団の中で生活するうえで,助け合い支え合って,一つのゴールに向かってみんなで協力できる富勢の子

・「体力」や「変化や先が見えない時代を生き抜く力」を身に付けてほしい。中学校入学時に小学校間の隔たりを感じ、もったいない時間を過ごした。中学校入学時にそうならないように富中地区の連帯感をもって高校入学時からより良い時をすごしたい。

・卒業までに自己管理(時間・自己決定・自立)を元に相手を思いやり、誠実にコミュニティに参加し奉仕できる子ども

・心身共に健康な子ども

・自分の考えや思いを他者に伝え、相手の思いを理解することにつながるコミュニケーション能力。社会で生活していくことは相手との共存が必要不可欠。

・自ら考え、表現する力をもち他者と交流・協力でき子ども

・社会・世界に通用する生徒。自分の意見を持ち発信できる生徒

・経験に基づく確かな知識を用いて困難なことに挑戦し解決できる子ども

・自分の意見を持ち,それを表現できる子。他者の意見を尊重し,協力をしながら問題解決できる子。

・自分の将来像に向けて,自分の興味関心のあることを探すことができる力。(自分で考える・基礎学力・社会性・やりぬく力)

・どのステージでも人とかかわる力・コミュニケーションをとることが必要なので,社会性を身に付けていきたい。また,その中で周りとの協力ができる協調性も身に付けていきたい。多様化する社会だからこそ,将来どうなりたいかイメージを持つことも大切。自分の興味関心などからキャリア意識を!

・自己肯定感を育むことで、自分や他者を理解でき、自らの道を切り拓いていける子

・知恵と心を磨き,自ら考え行動できる挑戦者へ

・正解のない時代に、失敗を恐れず、自己肯定感を失わずに対応できる子ども

・自分の考えを持つ 多様性を理解し、その上で自分の意見をもち、伝え合い、他社の意見も尊重し合う力。

・①チームワーク&コミュニケーション能力②問題解決能力 この2つを身につけさせたい

・他者とのやり取りを経て、自分の考えを持ち、その考えを書面で書いたり、口頭で発言したりできる力!!<主体性+コミュニケーション力>

・一番大切なのは健康と体力です。 その上で他者と関わるための社会性やコミュニケーション能力、チームワークを大切にする心、自立心を養っていければと思います。

学校では子どもたちがやってみたいと思ったり、興味を持ったりするきっかけを与える。

という意見が出されました。

さあ!これを中学校の先生と生徒で絞り込んで、富勢地区の最上位目標を定めていきます。

今日参加した子どもたちに感想を聞いて見ました。

*参加して感じたのは、先生方は私たちのためにいろんなことを考えている。すごい。

だからこそ、一生徒として言えることがたくさんあった。

先生方で集まることは多いかと思うが、生徒同士のつながりが増えるとよい。

富勢小出身で富勢中に来たが、富勢小のグループに他の学校の人が入るという感じがあるので、小学校同士での関わりを増やした方がいい

*東小の先生がいて、小学校のことに知ることができなかった、先生方の考えなど普段聞けないことを聞けて、よかった。生徒同士の交流が少ないが、学年の垣根を超えた関わりを持っていきたい。

富勢地区全体で関われることがあるとよいと思った。そうすれば、富勢地区の9年間の目標が達成できるのかと思った。

*3人の大人と話して、過ごしてきた世代が違って、学校の勉強なども違っていた。そういった時代を過ごしてきた先生たちが、今何を思って指導しているのかを知ることができてよかった。

*先生や保護者の方とのワークショップで、大人の人が話し合いが重要と言っていた。授業の中でも話し合いをしているので、話し合いは重要だと思った。体育が好きで、体育でも話し合うことが大切にされていることがよいと思った。

*先生や先輩と話をして、コミュニケーションが大切だと思った。ずばずば言うのではなく、相手のことを考えながら言うことが大切だと感じた。(小学生)

*うちの学校は全校の人数が少なく、だからこそ先生たちが楽しめることが考えてくれていることがわかった。(小学生)

*こういう話し合いに地域の方が入っていることがいいことだと思った。大人だらけで、緊張していたけど、言ったことを肯定してもらい、補足もしてもらってとてもよかった。あと半年だけど、今日話したことを実際にできるようにがんばっていきたいと思った。

目指す姿の実現を図る教育活動を9年間行得るように、4校のカリキュラムを工夫していきましょう。

池たんぼの稲に花が咲きました

5年生が植えた稲から稲穂が出てきました。稲穂が出るためには2日間ぐらいかかります。出てきた稲穂に花が咲いているのが確認できました。(8月8日)

晴れている午前11時頃から数時間だけ花が咲きます。

まだまだ、これから穂が出てくる苗がたくさんあります。校舎側のこの苗は明日かあさってのお昼前に開花するかな?

米粒になるところが ↑ わかりますか?

NHK For School では5分の動画で見られるようになっています。5分の動画でみてみるか、数日観察をしてみるか、できれば体感してみてくださいね。

吹奏楽部自主練を行っています

夏休みに楽器を持ち帰って練習を・・と言っても、いろいろな事情で家で楽器を吹くことが難しい子どもたちが多くいます。そこで、夏休みの前半に3日、後半に3日の6日間、自主練習期間を設定しました。

子どもたちの自主練習を支えてくださっているのが、ボランティアでの練習見守りの皆さんです。9名の方がボランティアに登録をしてくださり、本校職員のお子さんも含めて10名が交互に学校にきてくださって、支援をいただいています。秋の演奏会を目指して一人一人が目標を持って練習をしていきましょう。

柏高校算数教室 充実しました

柏高校の生徒ボランティアによる3日間の算数教室が終わりました。

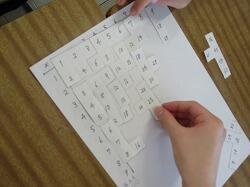

最後の日は、条件文があって、その条件文と表を照らし合わせながら、誰がどの位置にいるのかをあてていくゲームが高校生からの問題で出てきました。これこそが、数学の本質である、論理的に考え、証明を組み立てていくというゲームですね。

終了後のアンケートでは、3日がよい、一日増やした4日がよい、が50%ずつとなりました。

・今まで分からなかった問題がわかるようになったから。

・学校の授業より気軽にわからないところを聞けた

・わからない、ところを教えてもらってよかったあとクイズがよかった

・小学4年生や五年生の勉強の振り返りができたから。

・算数を教えてくれてありがとうございました。お話をする時間がとても楽しかったです。

のように、よかったという感想をたくさんもらいました。算数が苦手という気持ちが少しでも解消したかなと思います。

柏高校の生徒による算数教室開催

毎年恒例になっている県立柏高校の生徒ボランティアによる、算数教室が今年も3日間開催されます。今日はスタートの日。朝から常磐線が信号故障でダイヤが大幅に乱れた関係で、開始時間には担任の先生2人が間に合わず、生徒の皆さんも3割くらいが集まれない状況の中のスタートとなりました。

まず最初は復習プリントの個別支援。細かく丁寧に教えてくれています。

3組の3人の生徒は、校長先生からのリクエストの「算数を楽しく学び、力がつく面白い取組をしてほしい」に応えて、かけ算パズルを考案して後半にチャレンジしています。

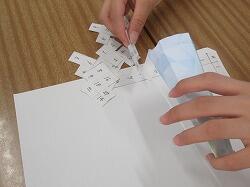

100ます計算のようなマトリックスに当てはめるように、バラバラになった紙が入っています。

レベル1~レベル3まで問題が用意されていて、かけ算九九とはいえ、6年生でも考えて楽しめる内容。一生懸命に計算をしながらパズルにはめていきました。

明日はまた別の課題を作ってきているようです。楽しみですね。高校生の発想は先生たちにない斬新は発想でした。

1学期終業式 夏休みの入口

今日は1学期の終業式。明日から夏休みになります。終業式では、校長先生から、先生やお父さんお母さん、地域の方々が富勢小学校の子どもたちに身につけてほしい力を話し合ったお話がありました。挑戦し、やりぬことする子 がみんなに付けてもらいたい力です。

挑戦するは、みなさんよくわかりますね。やりぬこうとするってどういうこと?「あきらめないでさいごまでやること」って1年生がこたえてくれました。

夏休み挑戦することを決めて、やりぬこうとがんばって取り組んでほしいと思います。

その後は、1学期がんばったことの代表者からの発表です。

今回は全校で「R80メソッド」という方法で書きました。40字以内でがんばったことを書いて、接続詞を入れて、その理由や次にがんばることを書くという方法で全校で取り組んで代表者がお話しました。漢字練習をがんばった、運動会のハカをがんばった、たし算をがんばった、初めての理科の勉強をがんばった、水泳をがんばった、友だちと仲良くをがんばった、すみっこのそうじをがんばった、とたくさんのがんばったこと、その理由が発表されました。

夏休み!「さあ、挑戦して、やりぬこう!」 9月2日に元気に登校してください。

1学期の大掃除をしました

明日は終業式。関東地方の梅雨明け宣言が午前中にあり、夏本番を迎える前に、大掃除を行いました。

全校の子どもたちが、普段みがいていない廊下を磨いて白くしようとしたり、丁寧にごみを集めたり、3時間目は一生懸命な掃除の姿であふれていました。

給食室でも、1学期に使った食器をもう一度洗い直して、きれいにしまう作業をしていました。さあ、明日は終業式です。

6年生 着衣泳で水泳指導を閉める

日本全国津々浦々の学校にプールが設置されるようになったのは、宇高連絡船(今は廃止)の紫雲丸事故により修学旅行中の小学生160名あまりが亡くなった事故がきっかけとなり、泳ぐ経験をどんな環境下(山間の子や川・海・湖から遠い場所の子)の子どもにも経験させ、命を守る力をつけるために始まり、学習指導要領にも位置づけられています。実はこの原点の事はあまり知られていないことでもあります。

今日はその原点につながる、水難防止の着衣泳を6年生が実施しました。

溺れた人を演じる先生に、水泳指導の先生が泳いで助けに行きますが、泳いで救助することは泳ぎが上手な人でも難しく沈んでしまいます。そこで、長い棒を差し出したり、ロープを投げ込んでつかんでもらい、救助することができました。

溺れた人を見つけたら、大きな声を出して、助けを呼ぶことが大切なことです。

次に、実際に自分が溺れそうなった時にはどうするか・・・

水面をたたいて音を立てたり、足が少しでもつく場所だったら、底をけって体を引き上げて助けを呼びます。それでも気づいてもらえない時は・・・

体の下に水が入るように静かに手で水をかきながら、浮いて待てるように・・・いくつかの浮き方の練習をしていました。

水辺での過ごし方は十分に注意をして、大人の人と必ず行くようにしてください。水の事故で年間1000人近く方が命を落としてしまうことも、最初に説明がありましたね。暑い夏、命を守る行動をしましょう。

6年 日光街道の探索準備始まりました

6年生の修学旅行が9月に行われます。2日目の午後には昨年度までは日光街道の散策でしたが、今年は同じ場面を使って、日光街道沿いの老舗や新しいお店を調べて、当日もそのお店の秘密や魅力を探るインタビューを行い、そのお店に向けてポスターやパンフレットなどを届ける、日光街道探索に取り組みます。

今日はその準備が始まりました。

老舗を調べるグループ、新しい日光の名物になっているお店を調べるグループ・・・日光街道沿いのお店で聞くと、十数代続いているとか、創業200年以上というお店もたくさんあり、外側は新しくても、色々と面白いお話を聞けます。 6年生はその魅力への一歩を踏み出しました。

ほたる鑑賞会に出かけてみては・・・

富勢東小学校の2年生が育てたほたるが、あけぼの山水生植物園の湧き水のところで飛んでいるようです。富勢東小のPTAや学校支援ボランティアのみなさんが、案内をしてくれ、真っ暗なほたるの池に・・・

見た時は少し少な目だったか、2・3匹のほたるが、淡い光を放ちながら、ふわふわと飛んでいます。

じょうずに写すことはできませんでしたが、カエルの鳴き声と風になびく葉の音と、ほたるの淡い光が・・・夏の夜の涼しさを届けてくれていました。明日も鑑賞会は行っています。7時半から8時半ですよ・・・

6年生では修学旅行の取り組み開始

6年生の教室に入ると、9月の修学旅行の2日目に行われる日光街道探索の1時間目が始まるところでした。自分たちが選んだ日光街道沿いのお店(老舗、新しい店など色々)ごとのグループで集まり、お店の素敵、お店のすごさを伝えるための調べるポイント探しをはじめていました。

何かを調べるときには、調べたいことを疑問文の形にするとよいです。そしてその疑問を解決するためには、どのようなことがわかるとよいかを考えて、シンキングツールを使って整理していくことがよいです。

お店の歴史の中で何種類の商品が開発されたのだろうか? 江戸時代と今とでは、ようかんの味や材料、作り方なのは、どのように変化していったのだろうか?

というように、疑問の形で整理してから、資料を探していくことが大切ですね。

新刊展示会と味見読書 そして夏休み貸し出し

本は、世界を広げてくれる道具です。1学期に購入した新刊の展示会を図書館で開いています。休み時間にも図書館にきて本を手に取ってほしいですね。

新刊の展示を囲むように椅子が並べられています。少し読んでみる味見読書の椅子です。味見読書をしながら夏休みの本を選んでみましょう。

購入している本は、調べるときに使う本をたくさん買っています。図書館は情報センターです。夏休みに、調べる学習コンクールや自由研究に挑戦する人がたくさんいてほしいですね。

4年生 落語の出前授業

富勢地域には様々な方がいらっしゃいます。その中に毎年おせわになっている落語家のここあさんがいらっしゃいます。今年もここあさんに落語のお話と落語の体験、そして本物の落語を聞かせていただきました。

落語は、せんすとてぬぐい、この2つを使っていろいろな様子を表すのですよ。

そして、言葉だけで聞いている人に想像してもらい、想像とちょっとちがったり、想像してへーって感じたりしながら・・・笑いをつくっていくのですね。

やってみたい!っと手を挙げる子供たちがたくさん!高座にあがって演じます。先生たちもみなさん演じて・・喝采でしたね。

暑い体育館の中でしたが、たくさんの笑いが広がりました。

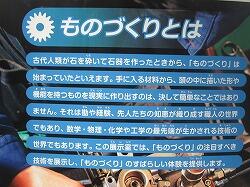

6年校外学習 科学技術館

北の丸公園にある科学技術館に到着したあとは、お弁当タイムです。科学技術館の休憩スペースで、ほかの学校の人たちとも一緒にお弁当です。朝がはやかったので、おなかが空いている様子。しっかりと食べていました。

食事のあとは、グループごとに見学と体験に向かいます。様々な技術をわかりやすく伝えてくれる探検。今の様々な技術を見せてくれるコーナー・・約90分をたっぷりと体験します。

日本の技術を見に来ている外国の方もいらっしゃいますね。一つ一つじっくりと回るとしっかりと時間がかかり、楽しい空間です。

6年校外学習 国会見学

東京へ向かう首都高速道路は渋滞しています。八潮PAで一度休憩をして、霞ヶ関出口までも1時間、

衆議院に到着しました。いよいよ中に入っての見学です。今日は来場者が多いようですね。

階段をのぼり、皇族がたや天皇陛下がお休みになるお部屋を見ながら進みます。進む廊下には、自由民主党国会対策委員長室、れいわ新選組、第三委員会室・・・とニュースの映像ではよく見る場所を進んでいきます。

中央広場にくると・・・ヨーロッパの古い建物の中に入ったような錯覚がおきます。ここには、大隈重信・板垣退助・伊藤博文の4人の銅像があります。国会開設に尽力した方々の姿は立派なものすね。歴史でも習います。どんな人だったのか、学んでみてください。

いよいよ本会議場です。議長席、事務総長席、想像していたよりも広いと感じる子が多く、450畳の広さがあること、一つ一つの丁寧な彫刻があちらこちらにあって、とても丁寧につくられていることを知って、驚く子・・・7年前の酒井根東小時代に見学で来た際は、学区にお住まいの事務総長にご案内をいただき、詳しく知ることができました。18歳から選挙権をもつ6年生。国会や選挙に関心を持って欲しいですね。

国会の前には、井伊家の上屋敷があり、そこから江戸城に一番近い門が桜田門・・今は警視庁があるところですが、桜田門外の変など、これからの歴史の学びに出てくる実際の場面があちらこちらに展開している国会周辺から、江戸城の一角の北の丸に作られた科学技術館に移動します。

6年生 校外学習始まりました

朝7時10分集合で、6年生の校外学習が始まりました。国会議事堂見学と科学技術館の体験見学です。

事前に学習をしての国会見学と出発式で実行委員が話していました。国会はなかなか行ける場所ではありません。あと7年たつと、6年生は選挙権を持って、国会で私たちの代表として話し合いをする国会議員を選ぶことができるようになります。

今日は、国会の中を見学して国会の場所を体感して、事前に学んだことと結びつけて、国会ってこういう場所なんだと説明できるようになるといいですね。首都高速道路はバスレクを行いながら進んでいきます。

5年生総合学習「富勢の農業」が始まりました

5年生は社会科で日本の農業について学び、農業は大切な産業であるけれど、後継者問題をはじめ様々な課題があり、自分たちの食事に直接関係してくる課題であることに気づき、富勢の農業について、課題を持って学習していくこととなりました。

そこで、今日は農業の実際を知り、自分なりの疑問を持つことをテーマに、農家5軒、スーパー2軒、無農薬野菜直売2軒、土地改良事務所、利根川水系管理事務所の11カ所を訪問して、色々なお話を伺いました。

付き添いボランティアの方も保護者や民生委員さんなど8名にご協力をいただき、大変暑い中でしたが、出発をしました。

付き添っていた方からは、質問の準備をしていて感心しました。 準備した質問をパソコンでみれず困っているようでしたか、それも、また経験できて良かったと思いました。いろんな質問をちゃんと考えてて、全部は質問出来なかった子もいたけどちゃんと丁寧に聞いててさすが5年生だなと思いました。という感想をいただいています。

どの事業所の皆さんもこれからの農業について、様々な角度で教えてくださいましたね。

農家を訪ねたグループも、実際の畑や作業場で色々なお話を伺えたようです。

お仕事の手を止めて、子どもたちのインタビューに対応していただきありがとうございました。今回の活動を通して、次の学びにつながる様々なことがあります。是非、伺ってきたことを早いうちに整理をして次につなげていきましょう。

富勢地域の皆様、本当にありがとうございました。

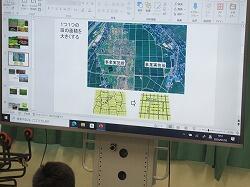

6年生は校外学習に向けて・・・

6年生は来週校外学習で、国会議事堂と科学技術館に行きます。今日はその事前確認を学年全体で行っていました。

教室に分かれていますが、オンラインでつないで画面を共有して行っています。こうやって学年全体が同じことを学ぶことが、GIGA環境によって可能になっています。今、様々な地域で学級担任制から学年担任制に移行しています。3人の先生が100人の子どもたち全部を見ながら、子どもも先生もお互いによい関係をつくり、学びも多様になっていく・・・そういうこれからに向けての一つの姿です。

児童会 七夕企画が進んでいます

昨日は、児童会の役員が七夕企画のために校長室に来て、5年生の先生がとってきてくれて笹を使って、短冊の掲示場所を工夫してよいか、との交渉をしました。具体的に企画が進んでいよいよ始まる直前に、笹も手に入り、「OK」との返事をしました。

今週中に全部の教室の前に短冊が並ぶのですね。短冊の紙もイラストが入って、工夫されています。自分たちで行事を企画して、準備して、運営が始まりましたね。いよいよ本番です。

5年生 マナー講座を行いました

5年生は総合的な学習の時間で「富勢地区の農業」をテーマに、自分たちの一人一人のテーマをはっきりとさせるために、富勢地区の農業のことについて知ろうと、今週金曜日に様々な場所にインタビューに出かける予定になっています。富勢地域の農家へ、農協へ、土地改良事務所へ、無農薬野菜の直売店へ、スーパーへ。農水省の利根事務所へ、インタビューに出る予定ですが、インタビューのマナー、お仕事中に伺うマナーについては、ほとんど知識がありません。

そこで、今日はキャリアコンサルタントという国家資格をお持ちで、元CAの間野さんに特別講義「訪問のマナーを学ぼう」を行っていただきました。

事業所に訪ねていったことを想定しての、ロールプレイをしながらのワークショップで、最初はやはり挨拶の仕方です。よろしくお願いします。と言った後に、4秒くらいの礼をしっかりと、顔は笑顔で、相手の目を見て・・・

近くの友達とあいさつバトルゲームです。

実際にお話をうかがう段階になると、どのようにお話を伺えばよいか。相手のことを考えて・・・がマナーの一番のキーワード。相手のことを考えると、どのように聞き方がよいかな?

ワークの中では、相手を見ないで、適当にうなづきをして・・といったワークを通じて・・・

目を見ること、笑顔、しっかりとしたうなづき、メモをとること・・・が、話をしている相手の気持ちを良くすることにつながり、話しやすい状況を作っていくことを学びました。

最後は挑戦したい人が前に出て、インタビューの本番に合わせて、みんなの前でロールプレイをして、インタビューマナーの確認をしました。

インタビューに行く自信につながってようですね。しっかりと聞いて、自分たちのテーマをしっかりと立てていきましょう。仕事中に伺うことを頭に入れて、よい緊張をして、富勢地区の農業についての知見を広げていきましょうね。

先生たちも、色々なところでお話を聞いて、驚くことがたくさんありました。みなさんはそれ以上にたくさんの驚きと疑問が生まれると思いますよ。

間野さんありがとうございました。

教育ミニ集会、子供たちにつけたい力が語られて

授業参観の午後は、教育ミニ集会を体育館で行いました。ファシリテーターをリンク&クリエイト代表の福島様にお願いし、コメンテーターとして敬愛大学の阿部先生にお願いして、ワークショップを行いました。

保護者地域の皆さんからは30名以上のご参加をいただき、教員と保護者と地域と15グループに分かれてのワークショップとなりました。

ご自身の小学校時代の思いから始まり、今の子供たちに必要な力は何か、それをつけるためにはどんな活動があるとよいか、最後は、富勢小学校の卒業までに身につけさせたい力、という形で・・・

このワークショップを通じてでてきたものを、教員のプロジェクトチームでわかりやすい文言にして、学校教育の最上位目標として公表していきます。富勢小学校の教育活動はみんなで創り、みんなで取り組んでいく形で取り組んでいきます。今日のミニ集会には、富勢地区の他校の校長先生も参加しており、8月21日には富勢中学校を卒業するときの姿、富勢地区の目指す子どもの姿を同じようにワークショップをしていきます。

ぜひ、ご参加ください。これからの教育は、社会と一体となって、よりよい社会を創り出す人を育てていきます。

授業参観・教育ミニ集会

土曜日の授業参観を行いました。土曜日ということもあり、多くの保護者の皆さんにご参観いただきました。

2時間の授業と大休憩の様子をみていただきました。感想フォームに160件近い感想をお寄せいただいています。ぜひ全保護者からのフィードバックをお願いします。締め切り後にはHPから公開していきますので、よりよい教育活動のためにもご協力をお願いします。

体験型放課後子ども教室

体験型放課後子ども教室は4教室開かれています。4つめの教室が今日開講しました。

柏市レクリエーション協会の方がいろいろな体験遊びを教えてくださいますが、この方は4階建て校舎ができた頃に、富勢小学校で担任をされていた方で、子どもたちのことはよくわかっていらっしゃる方です。

今日はこんなものを作ってあそびましたよ

体験型教室は毎回違う体験ができます。募集も随時していますので、どんどん申し込んでくださいね。

1年生防犯教室を行いました。

空撮が終わったあとの3時間目には、柏警察署と少年補導センターの方々による1年生の防犯教室が行われました。

交通事故の防止で、道の歩き方や注意の仕方を習ったあとには、実際に街中で声をかけられたり、誘われた時の断り方をシュミレーションして学びます。

警察官の方から犯罪に会わないための術を教えてもらいました。今日の習ったことは、実際に会っては困ることですが、自分の身を守るために家の人に教えてあげて、実際に行動できるようにしましょうね。「いかのおすし」の合言葉ですね。

125周年記念空撮を行いました。

昨日から、校庭には6年生がデザインコンテストを行ってトップになったデザインを元に、600人の富勢っ子たちが立つ場所を業者の方が石灰を使って輪郭づくりをしてくれました。

9時半過ぎ、高学年の方から子供たちが出てきて輪郭線の上に並びます。ヘリコプターが旋回しながら撮影をしていくこと、頭の上に色板用紙を乗せて、じっとがまんしてがんばること!が伝えられると・・・

全員が揃った午前10時前、上空にはヘリコプターがやってきました。

さあ、撮影の開始です。

どんな風にとれたのかな? それは出来上がってのお楽しみですね。ヘリコプターに手を振って空撮行事は終わりました。

体験型放課後子ども教室開始!

ステップアップ教室の放課後子ども教室だけではなく、体験型の放課後子ども教室も開いています。「運動遊び体験」「書道体験」の2種類ですが、運動遊び体験は、根戸子ども体操クラブと柏市レクリエーション協会と北柏レッドファイターズの3団体が担当してくださるので、それぞれに内容が異なります。今日は書道体験でした。

楽しく、よい字が書けたかな? 楽しそうに活動をしていました。

125周年記念 第一弾

明治33年にこの地に開校した富勢小学校は、今年125周年を迎えました。125周年の行事の一つとして、航空写真や全員の写真撮影を行います。今日はその第一弾で、全校の集合写真撮影を行いました。

どんな写真になるかな? 次回は25日。6年生のデザインした図柄で全員が並び、ヘリコプターから撮影します。

水泳学習がはじまりました。

昨日の冷たい雨にかわって、今日は快晴となり、いよいよ水泳指導のシーズンが始まりました。

今日は4年生、5年生、6年生がプールで久しぶりの水を体験しました。

水泳の外部コーチとしては、高等学校の体育の先生だった水泳が専門の金木先生が水の中に入って子どもたちの支援をしてくださいます。金木先生は水泳指導資格の有資格者でもあり、先生方にとっても頼りになる存在です。

実際に泳いでみせてくださいます。

児童会が七夕行事を提案に

前回の委員会活動の際に、委員会の様子を見て回りました。児童会が活動している部屋に入っていくと「校長先生、七夕なので竹をください」といきなりの要望が。それに対して「何かを頼む時には、目的や理由をしっかりと伝えて、どうして欲しいかを相手に伝わるように話さないといけませんね」と話しました。「竹が周りに生えているか探して、どこの竹をとってきて欲しいかを伝えてくださいね」と言いました。

その後、児童会役員で話し合ったようです。「校長先生に提案があるので、お時間をください」ということを校長室まで来て要望を伝えてきました。「では、月曜日の昼に・・」と約束をしました。

すると、みんなで七夕まつりを楽しむことを目的として、短冊を配ったり、短冊をつける場所は竹ではなく、廊下にすずらんテープを設定して付けて飾る方法で提案をしてきました。短冊をどう配るか、どのように設置するか、提案資料にまとめています。

しっかりと考えてきていましたので、OK!としました。実際に紙を切ったり、配ったり、各教室の設置場所を整えたり、これからトライ&エラーで工夫しながら、自分たちの目標を達成していきましょう。

4年生 リサイクルプラザ見学

今日は4年生の社会科で柏市の清掃工場やリサイクルプラザの見学に出かけます。バス3台で一緒に行動することができないため、1組と2組は一緒で、3組は単独で午前午後の行き場所を入れ替えて行います。3組は午前中にリサイクルプラザに訪問しました。

リサイクルプラザは、その名の通りに柏市内から資源ゴミ回収の日に出すペットボトル、びん、かん、紙類、古着が集められて分別され、再生に向けて処理をされる場所です。

資源組合の方からお話を聞いて、さっそく見学にスタート!

大量のペットボトルや、びん、かん、が搬入されてきます。何十万本というスケールです。

中央制御室で、プラザ全体の様子をモニターでみて・・・

金属はものすごく大きな磁石でくっつけて、トラックからおろします。

紙類が入ってくる場所では、段ボール、新聞紙、その他の紙と3つに分けられています。回収できない紙の種類も教えてもらいました。汚れているものは燃えるゴミに出してください・・

びん、かん、ペットボトル、紙の実際に分別しているところを見せてもらいました。本当ならば、色々なにおいはしないはずですが、洗わないで出されているものが混じっているために、においがしました。きちんとリサイクルするためには、一人一人の丁寧な行動が大切になりますね。ということを実感をもって学びました。

クラブ活動始まりました

4年生以上の子どもたちが自主的自発的にグループを組んで活動するクラブ活動の時間が今日から始まりました。

今年は年間5回の予定で、13のクラブが開設されます。今日は初回でしたので、まずはクラブのリーダーを選んだり、どんな活動をしたり内容を決めるところから始まりました。

スケジュールや役割が決まったクラブから、活動開始!

楽しい活動につながっていきますね。

今後は、この活動の見守り支援に地域の方にも協力していただきたいとも考えています。よろしくお願いいたします。

3年生 リコーダー講習会

3年生の音楽からリコーダーの演奏が始まります。日本人だとみんながリコーダーを少しは演奏したことがある、演奏ができる、という楽器になりました。(昭和34年以降に扱われています)3年生は、リコーダーのプロの講師からリコーダーの魅力やリコーダーの素敵を習う機会をいただきました。

リコーダーは何百年も前から同じ形をしています。むかしむかしの音楽も今と同じような音で演奏されていたんだあ・・・と聴き入りました。

画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。

一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。

子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。

〒277-0825

千葉県柏市布施925-1

TEL:04-7133-2077

FAX:04-7134-5530

このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。