|

||||||

文字

背景

行間

2023年9月の記事一覧

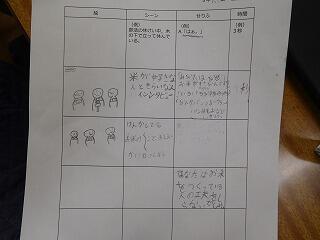

5年生 ファーマップの絵コンテづくり

5・6年生は、1学期から「ファーマップ」を作っています。

「5年生 田についてのインタビュー」↓

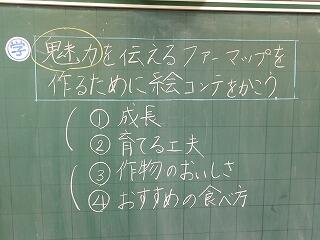

9月12日(火)、5年生は、田についての動画づくりの絵コンテをつくりました。

手賀の農家の魅力を伝えるためには、短く、わかりやすい動画であることも必要ですが、最後まで見てくれる動画にするために、インパクトも大事です。そこもふまえてストーリーを考えています。

米のよさを伝えるために、米よりもパンの方が好きな人の意見も聞いてみようという案も出ました。

(5年担任 戸沢)

3.4年生 図工 絵画

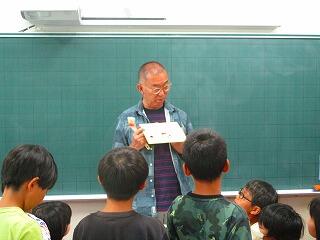

今年も大谷先生をお招きして,大きな画用紙に絵を描きます。初日は,3.4年生が教えていただきました。

「絵は,描くんじゃなくてどうするのか・・・覚えていますか?」という大谷先生のの質問に「育てるもの」と元気に答えていました。昨年教えていただいたことをよく覚えていました。

画用紙の色づけは,3.4年生一緒に教えていただきました。

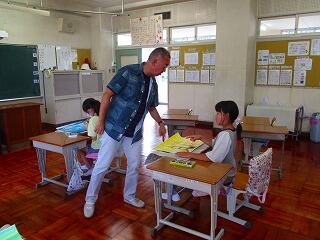

次の時間は自分の教室に戻り,それぞれのテーマの絵を描きました。大谷先生が,優しくアドバイスしてくださるので,子供たちの絵が素敵に育っていました。来週も大谷先生に教えていただきます。

3年生の教室です。思い思いの色を選んで,船の絵を育て始めました。

4年生のテーマは,お城でした。大谷先生にアドバイスをいただきながら,描いています。

今年もどんな絵が完成するか,今から楽しみです。

1年 生活科「いきものと なかよし」

今日は生活科「いきものと なかよし」で,校庭の虫を探しに行きました。ただ,虫を捕まえることが目的ではなく,虫のいる所を考えて探し,実際に見つけたらその虫はどんな所にいたのか,なぜそこにいたのかを考えることを目標にしました。虫網についても安全な使い方と危険な使い方を伝えてから出発しました。

しばらくすると,バッタやチョウなどを捕まえる子が1人また1人と増えていきました。

今日は虫を探して見つけたら観察をして逃がす約束でした。次回は「むしのおうちをつくろう」ということで,その虫がすむ場所や餌などを考えながら,少しだけ教室で飼い,虫と親しみたいと思います。

(文責 1年 野本)

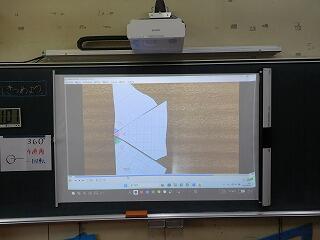

5年生 算数 四角形をしきつめよう

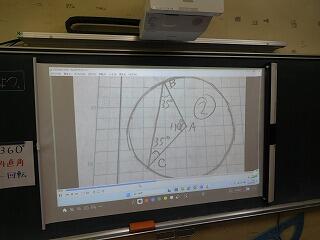

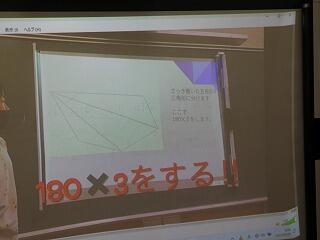

5年生は「図形の角」の学習を進めてきました。

昨年度の5年生が作った、三角形や四角形の角の和が何度になるかを説明した動画を見ました。動画の特徴を活かして、文字を入れたり、図形の前後の変化を画像で表したりしているので、とてもわかりやすかったです。

その後、合同ないくつもの四角形をしきつめました。2学期の最初に三角形でもしきつめをしたので、しきつめた後に、すぐにいろいろなことに気づきました。

四角形の4つの角が集まって360°を作っていることや、それは四角形の4つの角の和と同じであることなどです。

多くのことに気づくことのできる目が育っています。

(5年担任 戸沢)

4年生 国語「写真をもとに話そう」

国語の学習で,写真を撮り,その写真をもとにお話を作ろうという学習を進めています。

今日はそのための写真を撮りに行きました。「動きのある写真」「止まっている写真」「近くから撮った写真」「遠くから撮った写真」という課題のもと,子どもたちは思い思いの写真を撮りに行きました。

校庭に出た子,ベランダに出た子,教室の中で机の上を撮った子など,それぞれ様々な写真を撮っていました。中にはみんなで協力しながら撮っている様子も見えました。

どんな写真からどんなお話ができるのか,今からとても楽しみです。

4年生担任 石川 駿

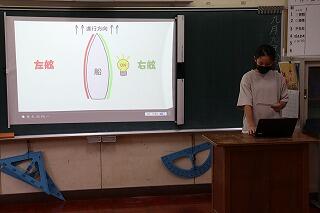

5年生 社会 漁のプレゼン成功

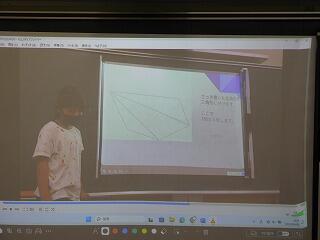

5年生は、3つの漁のやり方と、とれる魚についてのプレゼン準備を進めてきました。

9月9日(土)の授業参観の日に、発表をしました。

発表の前に、最終リハーサルをしました。

プレゼンは、みんなスライドを使って行いました。途中に動画を見せたり、アニメーションなどで漁のやり方を説明したり、どのグループも工夫していました。聞いている人はドキュメントにメモをしました。

その後、魚の種類のくじを引き、もしその魚をとるなら、発表した3つの漁のうち、どの漁を選ぶかを考えました。

・一本釣りだと大変だけど、傷がつきにくくて、おいしく食べてもらえる。

・網を使った漁だと、群れでいる魚をたくさんとることができる。たくさんの人に食べてほしい。

など、いろいろな視点から考えることができました。

今回の学習は、他にもどんな漁があるかということや、この先、とった魚がどうなっていくのかという学習にもつながっていきます。

(5年担任 戸沢)

6年生租税教室

柏県税事務所から,2人の方にお越しいただき租税教室を実施しました。

税金は,必要だと思いますか?という質問に全員が必要。と回答しました。1学期に社会科で「税」について学習した6年生。しっかり覚えていました。

なぜ,税金が必要なのか?それは,みんなが力を合わせてよい社会を作るためです。税金がなかったら,どんな社会になるかのDVDを見せていただきました。

税の種類がいくつあるかを予想しました。

①10種類 ②30種類 ③50種類 この中から,答えを決めます。みんなの答えで多かったのは②でした。

正解は,③の50種類だそうです。

6年生に税金に関心をもってほしいことと税金を無駄遣いしないようにしよう。というお話がありました。今からでもできることです。

子供たちからは,税金がなぜ上がったのか?や税金を支払わない人がいたら,その人の家までいくのか?という鋭い質問が出ました。

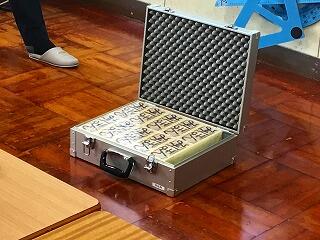

最後におまけで,アルミ製のバックが出てきました。少し怪しげです。

バックの中は,1億円入っていました。(すごい!!)

1億円のお札(見本です)の重さがどのくらいあるか,一人一人持たせていただきました。1億円は,約10キログラムだそうです。重いけれど,みんな笑顔で1億円を持っています。

1億円を持つという経験は,なかなかできない。ということで,担任も1億円を持たせていただきました。

大人でも重かったです。

税金について,いろいろ教えていただきました。柏県税事務所の方々,ありがとうございました。

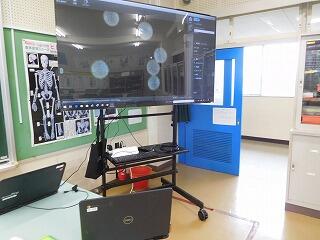

5年生 理科 花粉の観察

今日はアサガオの花粉の観察をしました。台風がきていましたが、理科室のベランダから、支柱にまきついているアサガオを、雨にぬれずに取ることができました。

アサガオの花を手で裂いて、自分たちでおしべを取って、顕微鏡で観察をしました。

理科支援員に、顕微鏡にセットした花粉を前のテレビで映してもらったので、オンラインで参加している人も、見ることができました。

友達も、オンラインの人に自分たちが見ている顕微鏡の花粉を見せてあげようと、頑張っていました。

次回は、花粉がいつおしべにつくのかを学習します。

(5年担任 戸沢)

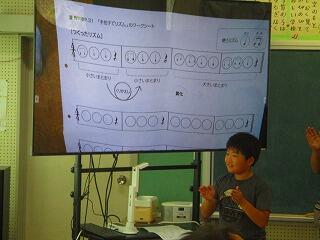

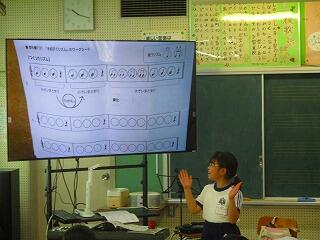

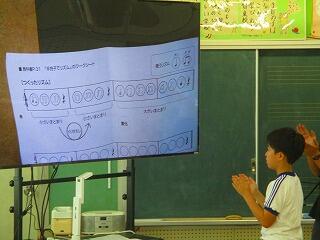

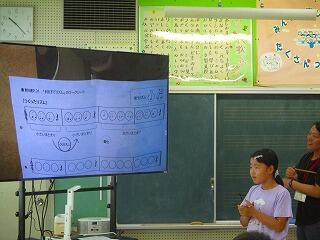

3.4年生 音楽 手拍子でリズム

手拍子でリズムの学習で,「タン」と「タタ」の2つのリズムを使い4小節のリズムを作りました。手拍子をしながら,小さいまとまりと大きいまとまりを意識してリズムを作りました。

ワークシートをモニタに映して発表しました。聞いている人は,手拍子とリズムが合っているかを確認しながら聞きました。聴いたリズムをみんなでたたいてみました。

次の授業では,さらに発展した手拍子のリズムを楽しみます。この続きの授業は,ぜひ授業参観でご覧ください。

素敵なリズムがたくさん聞こえます。お楽しみに!!!

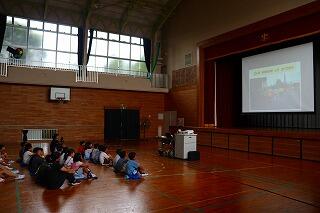

1.2年生交通安全教室

柏市役所 防災安全課の方をお招きし,「交通安全教室」を行いました。

低学年は,道路の横断について教えていただきました。基本の交通ルール「人は右,車は左」ということや「駐車場の車と車の間は,危険」と言うことなどを学びました。1.2年生は,まだ体が小さいので,運転席から見えないことが多いということです。

バスケットボールを車,ついたてを見通しの悪い道路に見立てた横断の練習も行いました。

「手賀東小学校の児童は,話の聞き方がとても上手ですね。」と担当の方からお褒めの言葉をいただきました。

道路の横断について,どんなお話だったのかお子さんと話題にしてください。安全に道路を歩くよいきっかけにしてほしいと思います。