文字

背景

行間

2021年10月の記事一覧

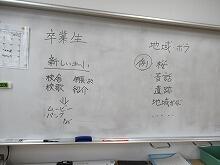

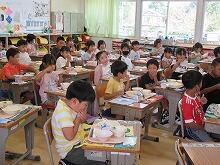

6年 総合的な学習が動きだす

6年生は、自分たちで相手(ステークフォルダー)を決めて、今の自分たちがその人たちの

ために何ができるかを話し合い、そこに向けて活動を行う総合的な学習を始動させたようである。

来年の1年生、地域の老人施設の方、地域の方々、等々と相手は様々なよう・・・

どんな学習になるのか・・・楽しみです。

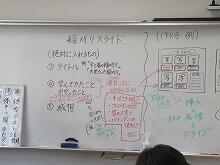

代表委員会「スタディーフェスティバル」に向けて

今日はロング業間(土っ子タイム)でした。

その時間に、代表委員会が開かれました。代表委員会では、スタディーフェスティバルについてが議題になっていました。今までは、生活科や総合的な学習の時間で学んだことを、おうちの人や地域の人に来校していただいて、見てもらっていました。

今年は、別の形で学習成果を見ていただく予定ですが、代表委員会ではテーマは話し合われていました。

今年のテーマは、「学びを活かす」

目的に、「学んだことを生活や社会の中で生かす」と書かれています。

自分たちの身の回りにどんな課題があるかな? 困っていることはどんなことかな?そういう目で世の中を見ていくと、学びを活かすにつながりますね。

今日の読み聞かせ

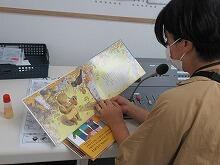

今日の給食時間の読み聞かせは、図書館指導員の先生でした。

お話は『世界でいちばん やかましい音』

どんな音がやかましかったかな?

今日は新体力テストの日

秋晴のもとで、低学年、中学年、高学年とグランドや体育館を使って、新体力テストの

項目に挑戦しました。

この調査は、前回の東京オリンピックから始まり、毎年の推移を全国的に把握しているものです。

年々低下している傾向が報告されていますが、ボールスローや握力の低下が顕著と言われています。土小の子供たちの状況はどうだったでしょうか?

人生100年時代、どんなことを行うにも体力と健康は必須です。苦手と思うことにも挑戦してできるようになるのは、子供時代の特権ですね。苦手だったものに「挑戦してみよう!」

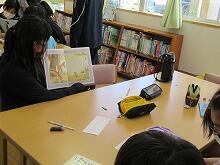

「おはなしひろば」・「青い鳥」業間読み聞かせ

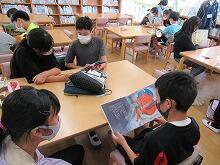

今日は図書ボランティア「おはなしひろば」と「青い鳥」の皆様による読み聞かせがありました。1年生は図書室で「おはなしひろば」の皆様が、2~6年生は教室で「青い鳥」の皆様が行いました。ボランティアの方の声に、その場にいる全員が聞き入っていました。各学年にあった題材選びといい、声の大きさや抑揚といい、皆様さすがの一言です。子ども達はお話を「聞く楽しさ」と本を「読む楽しさ」を十分味わえました。

読み聞かせは読書活動の一環ですが、「聞く」、「読む」はすべての学習の基本となります。読み聞かせは、子ども達が「聞く」、「読む」に関心が高まる有意義な時間であり、本校の目指す児童像である「かしこく」につながる重要な実践の一つです。まだ活動に制限はありますが、今後も活動の様子を皆様にお伝えしていきます。

給食時間の読み聞かせについても、10月は継続して行っていただき、完全な黙食を目指すための支援をしていただきます。

1年生の放課後子ども教室 はじまりました

昨日は2年生、今日は1年生の放課後子ども教室も始まりました。

算数、国語、この基本的な勉強をきらいになって欲しくはありません。

わからなかったことが、わかるようになる。できなかったことが できるようになる。

こういう体験をたくさん経験できるように、放課後子ども教室の支援の先生方はがんばってくださっています。

かつての土小では全学年の放課後子ども教室を行っていた時期がありました。

今年は、3年生以下の学年で実施をしていきます。

さっそく今日の学習をまとめて・・・

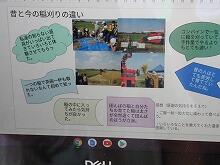

午前中に稲刈り体験をし、昼食は給食を食べて、5時間目には今日の学習のまとめをしています。

プレゼンの形で、先生方が撮影した写真を取入れて説明画面を作っています。

昔と今の農業の違いに目を向けているプレゼンも多くみられます。

日本の農業が抱えている課題を楽しく教えてくれるNHKforschoolもあります。

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/outline.cgi?das_id=D0005120435_00000

5年生は自分たちでも米作りをしてみました。そして今日の稲刈り・・・社会科で学習したことが段々と実感に

なってきているのではないかな? 実感のある学びを大切にしていきたいと考えています。

どのようなまとめになるのか楽しみです。

5年生稲刈り体験 林間学校第一章

5年生は手賀沼フィッシングセンター近くの手賀ファームさんの田んぼで、稲刈り体験をしました。本来ならば、3日間の林間学校の初日に予定した体験ですが、緊急事態宣言のために今回が第一章、19日からが第二章という形で実施することになります。

1組と2組で二手に分かれ、稲刈り体験と米作りや手賀沼の歴史、これからの農業について学ぶコースに分かれます。

稲刈り体験コースは、かまの持ち方かまの動かし方、せんばこぎの使い方を習っていざ出陣!

稲刈り用のかまであるため、スパッとよく切れます。よーくお話をきいてから始まりました。

刈った稲穂は、せんばこぎで米だけを穂から放します。本当は乾燥させてからの作業なので、なかなか穂から離れず

それは一つ一つモミをほぐしていきます。この作業が結構大変な作業です。

刈り取った稲は、縛って天日干しをします。 上手にしばれるかな?

今から50年くらい前まではこうやって手作業での刈り取りだったようです。

その後は、稲を刈り取って、縛ってくれる機械が開発され、今ではコンバインでいっぺんに刈り取りをして、モミに分けるところまでしてくれます。

手賀沼での農業の歴史や、手賀沼でクジラの骨が見つかっているなど、歴史のことのお話も道の駅の所長さんから伺いました。

今の農業を行っている人の平均年齢は70歳台です。今までの農業は大変なイメージが強かったようですが、これからの農業はICTや機械を使って大規模に生産をしていくように変わってきていることを、教科書でも学びましたが、今日はその実際の様子をしっかりと体験しながら学びました。

千葉県が開発した「つぶすけ」という新しい品種が今年から作られました。台風や風に強い品種です。将来も美味しいお米を食べられるようにと、様々な機関や人々が工夫に工夫を重ねているのですね。

柏市は人口40万人という都会ですが、すぐ近くに大規模な農業を行う場所があり、自然もあります。普段の生活では農業を身近に感じることが少ないかもしれませんが、食はとても大切なものです。今日の学習から色々なことを学んで欲しいですね。

放課後子ども教室 2年生に拡張

今年度の放課後子ども教室は3年生で実施していました。

今月から、低学年にも拡大します。

今日は2年生の放課後子ども教室を行いました。6時間目の時間になりますが、放課後子ども教室の支援員の先生のもとで、一生懸命に学ぶ姿がありました。

学習する習慣を身に付けて欲しいですね。

委員会活動に高学年がんばる!

今日は委員会活動が行われました。

委員会活動は日常活動として毎日行っています。今日は日常的に行っている内容を確認したり

新しい取り組みを考えたりする時間でもあります。

大人になってから、仕事をすることにつながります。

今、土小にはどんな課題があるか、何をするとみんなが過ごしやすくなるか、そういうことを

考えて活動することが、委員会活動です。よいと思った活動はどんどん取り入れていきましょう。

今日の読み聞かせ

今日は青い鳥のお母さんに読み聞かせをしていただきました。

今日の本は、『からすのゆうびんきょく』『ともだち』『じぶん』の3冊です。

からすが最後に届けてのは・・なんだったかな?

給食時間にたくさんのお話が聴けますね。

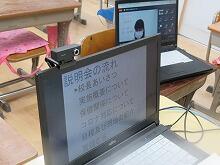

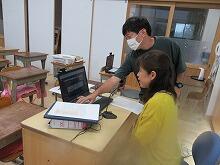

修学旅行 オンライン説明会

11月1日の修学旅行に向けて、保護者説明会をオンラインで実施しました。

子どもたちが持ち帰った端末を使い、親子合同でのオンライン説明会です。

日光をフィールドに、「歴史」をテーマとした、体験と見学と自律活動で構成される修学旅行。

最後まで悩み、判断に苦しんだ上、宿泊については感染防止の観点から実施せずに日帰りと決断しましたが、充実した学びのある、きっと思い出に残る修学旅行になると信じています。

台風接近 下校指導へのご協力に感謝

台風16号が接近する中の下校となりました。

低学年と6年生が14:20分に下校、3年生から5年生が15:10分に下校しました。

下校の際には、エンジョイパトロールの皆様、保護者の皆様に御協力をいただき

ありがとうございました。雨と風によりかなりぬれてしまったと思います。

途中の交差点で見守りをしてくださったお父さんや、二回も往復していただいた方もいらっしゃいました。体調管理に御留意ください。大変ありがとうございました。

今日の読み聞かせ

緊急事態宣言が解除されました。

しかし、学校生活でマスクをはずす唯一の時間は給食を食べる時。

青い鳥とおはなし広場の皆様のご協力により、10月も継続して、給食時間中の読み聞かせを行うことができるようになりました。

今日は、前回とちゅうで終わってしまった、校長先生の『三びきのコブタのほんとうの話』です。

みなさん、本当の話、わかりましたか? オオカミさんの言い分わかってあげられますか?

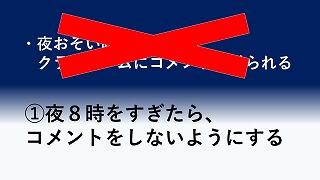

クラスルームの使い方

全校朝会の最後は、クラスルームの使い方について、土っ子のみなさんに考えて正しく使って欲しい内容について、先生からお話がありました。

しかし、クラスルームを見ると、夜中の11時ころに書き込みがあることが時々あります。

チェックしている先生は、11時に誰だろう?とみています。

人に言って傷つくこと、いやな思いをすることは、絶対に書いてはいけません。

大人の中にも、インターネットは匿名だからと、好き勝手なことを言ってしまい、事件になることがあります。子どものうちから、正しい使い方を知り、正しくない使い方をすると、人を傷つけ、自分の人生も取り返しがつかなくなるようなことにもなることを、しっかりと知り、正しく使って欲しいです。

classroomの正しい使い方で、勉強をもっともっと楽しくしていきましょう。

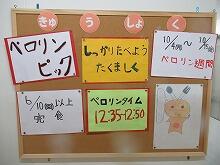

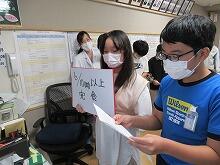

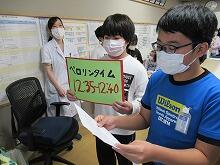

ペロリンピック と 読書でビンゴ2021

10月のキーワード「挑戦する」 生活目標は「しっかり食べよう、しっかり読もう」です。

給食委員会は柏市が主催するペロリンピックへの挑戦を発表しました。

10月4日から10月15日の2週間、給食を残さず食べると、図書館に図書をいただけるという企画です。給食委員会のメンバーが全校朝会で説明をしました。

SDG’sにつながる活動です。食品ロスの問題は、大きな社会の問題でもあります。

用意されたものは、自分たちの体になりますね。しっかりと食べましょう。

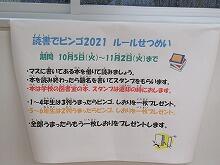

図書委員会からは、読書でビンゴ2021の紹介です。

ビンゴを達成するためには、0類から9類の色々な種類の本を読まないとビンゴが達成できません。

そこで、図書委員おすすめの本の紹介です。学年ごとにおすすめを紹介してくれました。

1年生には、『たたかえトリケラトプス』 2年生には、『あいうえおの き』

3年生には、『としょかんライオン』 4年生には、『ちびまる子ちゃんの作文教室』

5年生には『メイおばちゃんの庭』 6年生には、『魔女のこねこゴブリーノ』

小学校時代の読書は、大人になっても色々な場面で思い出し、役にたつことを教えてくれます。

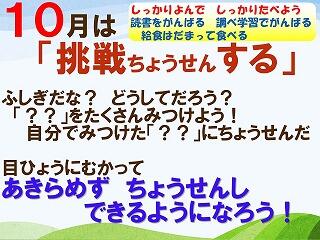

10月のキーワード「挑戦する」

全校朝会がありました。オンラインでの朝会です。

最初に夏休みの科学展、読書感想文コンクールの入賞者の表彰がありました。

校長先生のお話は「挑戦する」

課題を見つけて、課題を解決するような学習を進めていく10月です。「はてな」をたくさんみつけましょう。

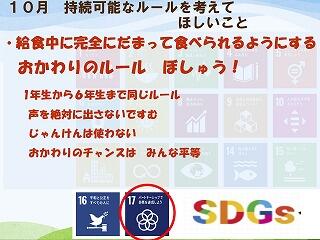

生活目標は「しっかり読んで しっかり食べて」です。世界中が2030年までに実現する目標としてSDG'sの17の目標があります。10月の生活目標もこの17の目標にあてはまりますよ。

校長先生から、全校のみなさんに「声を出さないで、おかわりじゃんけんの代わりになる考えを募集します」という話をありました。これは、SDG's17番目のパートナーシップで目標達成、にあてはまります。

昼休みに2年生から「配膳の時に、たくさん欲しい人は赤帽子、少なく欲しい人は白帽子、ふつうの人はかぶらないで並べば、みんなが自分に合った量になる」という提案をもらいました。たしかに・・よい案ですね。

最後は、SDGs12番目の目標に合う活動のドリームフラワープロジェクトへのお手伝い募集のお願いです。

給食の残渣をたい肥にリサイクルして、学校の花壇に入れ、そこに子どもたちがデザインをした形にパンジーを植えるプロジェクトです。高学年が十数人参加をしています。これからの作業に力を貸してくれる人募集です。プロジェクトのGoogleclassroomを立ち上げ、参加者が増えてきました。

10月、緊急事態宣言が終わりましたが、十分に感染予防を行いながら、様々な活動をして、たくさんの挑戦が生まれる月にしていきましょう。

04-7172-4805

fax : 04-7176-4409

柏市立土小学校

(かしわしりつ つち しょうがっこう)

*創立126年*

▼学級数(令和6年度)

1年生…3学級 2年生…2学級

3年生…3学級 4年生…2学級

5年生…2学級 6年生…2学級

つくし…4学級 計18学級

最新更新情報は柏市のHPをご参照ください