創立78周年目 学び成長し続ける富勢中

文字

背景

行間

2022年4月の記事一覧

4月5日(火)始業式

【始業式での校長の話】

〇突然ですが、あなたは自分自身のことを「物事に没頭できる人ですか?」「そうでもないですか?」と問われたら、どう答えますか?

〇私は、やはりその時にもよりますが、集中している時は、周囲の様子も無関心に、一つのことに取り組んでいることが多いです。若い頃は例えば受験勉強の時に、集中できていない自分を叱咤激励して、「何とか集中力を持続しよう」としましたが、最近は「まあ、今日はそういう日だから仕方ないか」とあきらめがはやくなっています。ただその「集中している」という精神状態は、「時間的に前にも後にも意識がなく」「今の瞬間に、目の前の対象と自分が一体化している」とも言えるのではないかと感じるようになりました。。

〇20世紀の前半に活躍したアインシュタインという天才物理学者がいました。名前を聞いた人もいるでしょう。「一般相対性理論」という現在の宇宙理論のもととなる考えを生み出しました。一言で言うと、「時間は絶対的なものではなく、時には膨張や収縮、またはゆがんだりする」ということを発見し、数式で証明した人です。

〇実際に、楽しい時間は短く感じたり、苦しい時間は長く感じたりしますよね。あらゆる生物の中で、過去・現在・未来を意識して生きているのは人間だけです。ただ、「過去は過ぎ去り」、「未来はまだ来ていません」。大切なのは、「今」だけだということをアインシュタインは教えてくれているのです。

〇一つだけ例をあげてみます。それは富勢中の伝統の一つである、「挨拶」についてです。私は挨拶には、前から「3つの挨拶」があると思っています。

〇まず、親や先生などの大人に、「人に挨拶した方が良い」と言われてする挨拶があります。これは言われて素直に実践するのですから、やらないよりはずっと良いですね。

〇次に、相手はともかく、何となく挨拶すると自分の気持ちが清々しくなるのでするのでする挨拶です。これはある意味自分にとっての「挨拶の効能」を知っているので、継続できるのではないでしょうか。

〇最後は、自分だけでなく、相手のことを尊重して行う挨拶です。もっと大げさに言えば、自分と相手の存在価値は平等であり、「今この一瞬に同じ場所でこうして出会えたことに感謝しながら行う」挨拶です。これはけっこう難しいので、私もいつもできているわけではありません。

〇最初の人に言われたやる挨拶ですが、起点が「過去」に言われたことから始まっているので、どうしても意識は「過去」にあります。次の自分が気持ちよくなることを意識しての挨拶ですが、これは挨拶した後の「未来」に意識があるといえます。最後の挨拶は、「過去でも未来でもない、今という時間を今ここであなたと共有している」ということですので、先ほどのアインシュタインの話に通じるものがあると思いませんか?

〇これから挨拶するときに、自分の挨拶はどれか考えてみてください。

〇最後に今年の76周年目を迎える富勢中で一緒に過ごせることを楽しみにしています。これから明るく楽しい富勢中を一緒につくっていきましょう。

須藤昌英

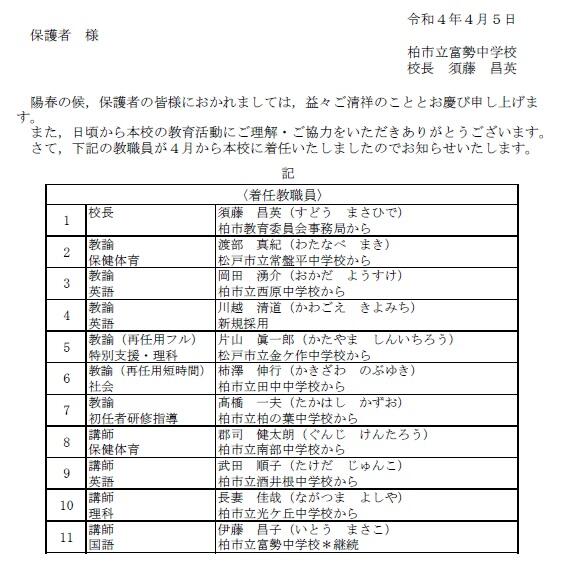

4月5日(火)着任式

4月4日(月)始業式準備

〇明日の令和四年度始業式を前に、職員は準備に追われています。教室内の机や椅子には記名のシールを貼り、ロッカーや及び下駄箱には出席番号を示し、生徒が使用する際に迷わないようにしたり、臨時日課の学習内容や正規日課になってからの教科担当を決めたり。また各種のお便りを作成・印刷や、8日の入学式の準備も始めています。正直に言うと、本来はもう少し時間の余裕が欲しいところです。

〇今年度は、2日と3日が土・日曜日となり、実質2日間しか準備の日がありません。ところが、「4月5日が始業式」というのは、「柏市小中学校管理規則」という柏市の条例で定められており、これを改正するには、教育委員会事務局が議案として柏市議会に提出し、議会の承認を得なければなりません。そもそもこの規則の制定が昭和39年ですので、すでに約60年近くたとうとしています。生徒や教職員の負担軽減からも、今後引き続き、柏市の校長会からも教育委員会事務局に要望していくつもりです。

〇コロナ禍になって始めたものに、畑をかりての「野菜づくり」があります。ちょうど2年前の4月、たまたまご近所の方が、「もううちは出来ないから、今かりている畑を引き続いてやりませんか?」と声をかけてもらったのがきっかけです。最初は、「土いじりでもすれば日頃のストレスを解消できるかな」くらいの気持ちでしたが、初夏になると、ナスやキュウリ、トマトなどは予想以上に収穫できたことから、その面白さにはまってしまいました。

〇土を耕すのは無心に身体を動かせばいいのですが、特に真夏の朝や夕方に水をあげるのは大変で、それだけで汗びっしょりになります。でも丹精込めるほど、野菜は「正直」なので、すくすくと成長してくれます。野菜と子どもを一緒にするのはとても失礼ではありますが、「教育(共育)も野菜作りも本質は同じかな」と思うようになりました。子どもの元々もっている力を信じ、必要に応じて水や養分を与えてあげる。肝心なのは、今の状態をよく観察することで、そこから自分の想像力を働かせて、適度に手をかけ、愛情を注ぐ。

〇明日から、生徒たちに会えるのが楽しみです。

4月3日(日)雑感3

〇コロナ禍と言われるようになって2年が過ぎようとしています。この間以前よりも外出する機会が減りましたので、新聞や本をじっくりと読むようになっています。それ以前は何日も新聞に目を通す間もない間に、溜まってしまうこともありました。

〇1年前くらいにある雑誌の中で、「新型コロナと文明」という論説特集で京都大学総長の山際寿一先生が、「人間の共同体では日常的に顔を合わせ、冠婚葬祭などの集いを通じて触れ合い、地域文化を身体化させることが重要になる。その営みは科学技術を発達させた現在でも基本的に変わっていない。 自宅にいる時間が長くなって、改めてそれを実感した人々も多いのではないだろうか」と指摘されていました。

〇ところが「でも、それは今禁止されている3密(密集、密閉、密接)になりかねず、ウイルスにとっては好条件となってしまう。接触をできるだけ避けた今、世界は総引きこもり状態になった。これが続けば、人間にとって『共に生きる喜びや力』を奪われ、個人がばらばらになってしまう」と懸念されていました。

〇では、どうしたらよいか、「人間の共感社会は身体の共鳴によってつくられる。それを促進するような、たとえば心を癒やす効果のある音楽を共有する。オンラインで人々のつながりを保ち、声や写真や映像を用いて情報を交換して身体の共鳴を図る」ということも有効であると仰っています。

〇そうして「それは信頼という原資を直接触れ合うことでつくってきた社会から、距離を保ってゆるやかに共鳴する社会へと移っていくことを意味する」と言われています。そんな社会へと適応してゆかねばならないのでしょう。

〇今朝は曇り空で少し肌寒いですが、生徒たちはどのように過ごしているのでしょうか?正門前通りを西に向かった坂を「富士見坂」といいます。年に数回きれいに見られるようです。写真は昨年の12月ですが、是非実際にこの眼で見てみたいものです。

須藤昌英

4月2日(土)雑感2

〇昨日の雨とはうって変わり、朝から正門前の通りは、青空と桜の桃色がきれいなコントラストを映し出していました。

〇グラウンドやテニスコート、武道場や体育館では、各部活動が練習試合や来週からの大会に備えた練習に余念がありません。自分の好きなことを極めようとする若者の姿に、こちらも学ぶべき点が多いです。

〇「己事究明」という言葉があります。もとは「自分とは何かを明らかにしていくこと」の意味ですが、自分と向き合い自分らしさを見つめていくことは、中学生という青年前期にはとても重要であると思います。そこから将来自分がどんな形で周囲や社会に貢献していけるかを模索し、自己肯定感を高めていくなのだと感じます。

〇もう一つ、学校での諸活動を通して避けられないことは、人間関係の練習です。大人も子どももお互いが生きていく上で一番たいへんなのはやはり人間関係です。人間と人間の関係ほど難しいものはありません。楽しかったはずの活動も、人間関係がこじれると続けられなくなってしまうことも多いものです。

〇以前に、「鎌研(かまと)ぎの名人」の話をどこかで読んだことがあります。その鎌研ぎの名人たるゆえんは、たとえどんな下手な人が研いだ鎌であっても、自分には及ばない点を一点見つけることができるというのでした。人の欠点はすぐに見つけられますが、どんな人でも自分には及ばないところが必ずあり、それをみつけた時に、相手の良さがわかり、そう思って人に接していると人間関係が変わってくるものではないでしょうか。

〇校長室でブログを書きながら、外から生徒の元気な声が聞こえています。少しでもはやいコロナの収束を祈っています。

須藤昌英